Agrandissement : Illustration 1

Comment a émergé le projet de filmer des consultations médicales au Centre de Rétention Administrative de Marseille ?

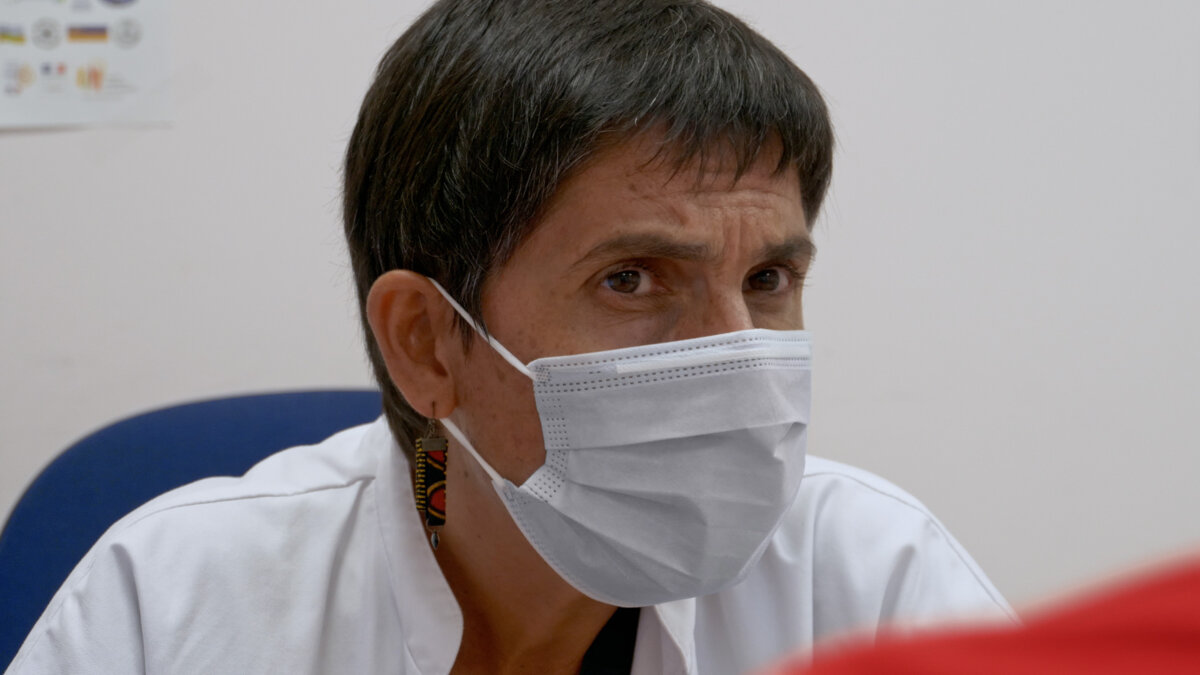

Le projet naît de la rencontre avec la médecin Reem Mansour, que je connais depuis une dizaine d’années. Entre 2010 et 2013, en parallèle de la préparation de mon film La Part du feu (sorti en 2013), je travaillais pour l’association « Lieux fictifs » sur un projet de création avec des personnes détenues à la prison des Baumettes, à Marseille. Je croisais alors très régulièrement Reem à l’entrée de la prison : sa personnalité, sa droiture, sa rigueur et son engagement m’intéressaient. En 2018, des ami·e·s réalisateur·ices avaient pour projet de parler de Marseille à travers des figures de femmes qui y interviennent et j'ai tout de suite repensé à Reem pour parler du centre de rétention où je savais qu'elle intervenait aussi. C’est une relation très ancienne et, comme souvent dans le documentaire, la relation de confiance est très importante. De mon côté, il y avait aussi beaucoup d’admiration pour son travail.

Comment obtenir le droit de filmer en centre de rétention ?

Au départ, je n’imaginais absolument pas pouvoir filmer dans le centre de rétention. Pendant presque un an, j’ai filmé Reem dans sa voiture, le matin, quand elle allait au centre de rétention. Le dispositif était déjà celui de la répétition et de la circularité. Puis, on a fait une demande d’autorisation. Je n’y croyais pas : on ne fait pas de films en centre de rétention, je savais que c’était difficile d’y faire entrer une caméra. Mais, comme on a fait la demande par Reem et donc par l’hôpital, on a eu l’autorisation du préfet, en février 2020, à condition de respecter le cadre, qui était de ne filmer que les consultations médicales. Mon expérience en prison a joué : je savais qu’il ne fallait pas filmer la police, l’intérieur… Ce qui m’intéressait c’était la pratique de Reem Mansour, médecin franco-palestinienne. Ces consultations de médecine générale ouvrent des lieux de parole incroyables.

Comment réagissaient les patients face à la présence de la caméra ?

D’habitude, pour un documentaire, vous construisez une relation de longue haleine avec les personnes que vous filmez. J’avais cette relation avec Reem, mais elle-même ne découvre que le matin même les personnes qu’elle reçoit. C’est ce qui est très violent pour elle : le soin n’est pas possible parce qu’il n’y a pas de continuité de la relation. Reem ne voulait pas que je sois dans la salle de consultation sans la caméra : je ne suis pas stagiaire ou infirmier, je suis réalisateur. Pour moi, la grande question du film était de savoir comment expliquer ma présence, comment je me positionne. On était à la porte de la consultation et j’expliquais mon projet ; ils étaient libres d’accepter ou non. Beaucoup sentaient que c’était la possibilité de témoigner : la présence d’une caméra renforce ça. Certains voulaient que je filme leur visage. Mais c’était ma responsabilité, et mon intention dès le départ, de ne surtout pas me mettre à leur place mais d’être à leur côté, derrière eux. Au sens propre, je les soutiens ; et je suis face à Reem parce que c’est notre position : comment peut-on réagir, quand on est pris nous-même dans ce système de violence extrême ? Reem, c’est mon miroir.

Combien de temps a duré le tournage ?

Ce qui m’a donné une limite de temps c’est que Reem avait décidé de partir. Elle s’occupe désormais d’inspecter les prisons irakiennes pour la Croix-Rouge. Ça a donc duré deux mois, j’ai filmé une quarantaine de consultations.

Comment choisir au montage les témoignages retenus ?

Je monte avec Gilles Volta, un monteur génial ! La matière était très dense, il n’y avait qu’une quinzaine d’heures de rushes mais chaque situation était très forte. On a travaillé séquence par séquence, en les articulant sur une timeline. On voit celles qui résistent, celles qui sont redondantes. Ça se fait de façon très instinctive, on travaille sur la sensation pour essayer de construire petit à petit le lieu où travaille Reem et tenir une tension. L’idée était d’éprouver pendant une heure — ce qui est déjà une petite épreuve — ce dispositif très simple, une suite de consultations. Je m’étais dit qu’il y aurait des plans extérieurs entre les consultations et des passages dans la voiture, mais cette dimension-là ne tenait plus du tout. Il y avait une telle intensité dans ce qui se jouait dans les consultations que cette intensité a imposé sa forme au montage. C’était une question d’équilibre et de tension, l’idée était de construire quelque chose qui serait l’équivalent d’une matinée avec Reem, avec l’effet d’une boucle que je cherchais à avoir. J’évitais absolument le spectaculaire. La situation n’aboutit à rien d’autre qu’à la répétition, tout en tenant une tension narrative pour que le spectateur ne décroche pas. On a fait ce pari : qu’on puisse comprendre ce lieu et ce qui s’y joue uniquement par les échanges entre Reem et ses patients. Le rendu peut sembler très brut, mais faire progresser la découverte de ce personnage de Reem, la faire évoluer et faire comprendre son positionnement, ainsi que ce qu’est ce lieu et sa spécificité, les conséquences intimes et physiques pour ceux qui y sont enfermés, tout cela suppose un subtil tissage.

Reem dénonce souvent dans ses prises de parole le manque d’infrastructures médicales, les conditions d’enfermement. Qu’attendez-vous de la réception de votre documentaire ? Est-il pensé comme un geste politique ?

Évidemment. D’autant plus dans le contexte actuel : une nouvelle loi asile et immigration vient d’être présentée, et le nombre de places en CRA a doublé en novembre dernier. Les CRA sont un outil absolument central de la politique migratoire française, et un outil complètement abusif : les rapports annuels des associations (la Cimade, Forum Réfugiés) qui y interviennent sont accablants. Il y a un mois, la Cimade s’est retirée d’un CRA car elle ne pouvait plus exercer son aide juridique. Il y a 3 mois, le médecin du CRA de Lyon a démissionné en faisant une lettre ouverte pour dénoncer le fonctionnement de ces lieux. Ce sont des lieux aussi, voire plus violents que la prison : on n’a pas d’espace à soi, on ne peut pas se raser, se couper les ongles, on vous retire tous vos droits ; avec de surcroît cette pression, le fait qu’on peut chaque jour être expulsé. On ignore complètement ce qu’il se passe dans les CRA, alors même qu’ils sont au milieu des villes : celui de Marseille, on le voit à la fin, est dans un virage de l’autoroute du soleil. Ce centre est là, et tout le monde ignore ce qu’il s’y passe, alors que c’est attentatoire aux droits humains les plus élémentaires en France.

Normalement, un centre de rétention est un dernier recours lorsqu’on ne peut plus contrôler quelqu’un qui doit être expulsé. Mais ce n’est pas du tout la réalité. Ce que j’ai filmé est très proche de ce qu’il y a dans les rapports : des enfermements complètement abusifs, de gens qui sont en France depuis 15, 20, 30 ans et se retrouvent en CRA alors qu’ils ont des enfants français. Avec, en plus, au moment où je filmais, cette folie : les frontières étaient fermées, donc ils étaient enfermés alors même qu’ils ne pouvaient pas être expulsés.

Donc, bien sûr, politiquement, je veux que ce film serve à ça. Ce n’est pas normal de bafouer les droits élémentaires de la personne : c’est vraiment ce que j’ai envie que le film permette de dire. Le fait d’assister à ces consultations a intensifié de façon folle ce que j’avais pu lire sur les centres de rétention auparavant : le fait d’être soudain avec eux, dans l’instant qu’ils étaient en train de vivre, était d’une violence que je n’aurais pas pu imaginer. Le film tente de remettre en scène cette expérience, de proposer au spectateur d’éprouver ce que j’ai éprouvé sur ces quelques heures passées à leurs côtés.

Si Reem a accepté, c’était aussi pour témoigner. Et moi, je suis son complice pour témoigner de ce qu’il se passe dans ces CRA.

C’est vrai que les CRA, la plupart des gens ne savent pas que cela existe…

Tout à fait. Depuis que je travaille sur ce projet, je rencontre peu de gens qui savent que ce dispositif existe. Il y a une forme d’invisibilité de ces lieux, on ne sait pas réellement ce qu’il s’y joue.

Qu’avez-vous appris de la réalisation de ce documentaire ?

Si je fais des films, c’est parce que je me pose des questions : je ne fais que du documentaire, en pensant que le cinéma est la meilleure manière d’interroger le réel. J’avais envie d’aller voir de près — c’est toujours ce qui me motive à faire des films. Et je ne m’attendais pas à ça. J’avais une approche très cérébrale : je lisais des articles, des bouquins. Et soudain, ce que j’ai découvert, c’est l’injustice totale et les abus complets de ce système. Le harcèlement que les retenus subissent, et auquel ils résistent de toutes les manières possibles — en ne prenant pas leurs médicaments, en ne mettant pas le masque, en mangeant des vis pour être hospitalisés, par les grèves de la faim… Mais, quotidiennement, ce sont des menaces, du tutoiement, des petites choses d’une très grande violence. Reem, elle, les vouvoie, les appelle « Monsieur », et par leur nom : elle tient une ligne de dignité, de respect de la personne.

La grande découverte du film, c’est ça : je savais qu’il y avait des abus, mais, soudain, je le vivais dans le ventre, dans le cœur. Je voulais que ce film soit aussi une expérience physique : qu’on partage ça. Rien ne justifie le traitement qui est imposé à ces hommes. C’est le film le plus difficile que j’ai fait, et il me travaille encore aujourd’hui. Pendant le montage, je ne dormais pas : je n’avais jamais été à ce point travaillé par ce que j’avais pu filmer.

Dans la réalisation, je suis en général très cérébral, je pense tout en amont ; mais là, je me suis souvent laissé emporter. Pendant les tournages, le but était vraiment d’être dans le moment, et d’être le plus juste, le plus perméable possible à ce qu’il se passait dans la relation. L’exemple le plus flagrant, c’est la séquence en arabe. Bien sûr, je ne comprenais pas ; et en même temps je sentais qu’il se jouait quelque chose de très fort. Quand j’ai revu les rushs avec la traduction, je me suis dit que j’avais été assez juste dans ma manière de filmer. J’étais dans la musique de la voix, de leur relation. Cela tient aussi au fait d’avoir la caméra à l’épaule plutôt que sur pied : c’était important pour moi qu’on sente ma présence, ça me permettait d’être physiquement présent dans la scène, avec eux.

Votre documentaire est bouleversant aussi pour cet aspect très brut, très sobre, minimaliste…

Je voulais rester dans une forme de simplicité, de justesse par rapport à ce que Reem a vécu. Cette dimension non spectaculaire du film, ça me paraît cinématographiquement et politiquement très important dans le documentaire aujourd’hui. Face à certaines situations, il faut se retirer et être le plus simple et le plus juste possible par rapport à ce qu’il se passe. C’était mon obsession : ne pas faire un spectacle, paradoxalement puisque c’est un film, mais proposer une expérience de ce lieu, en essayant de m’en retirer, en faisant des choix assez invisibles : un mouvement de caméra, où j’arrête la séquence… des choses très simples, en fin de compte.

Propos recueillis par Lélia Sibony et Clara Cossutta

Film projeté Jeudi 30 Mars à 18h30 (Forum des Images)