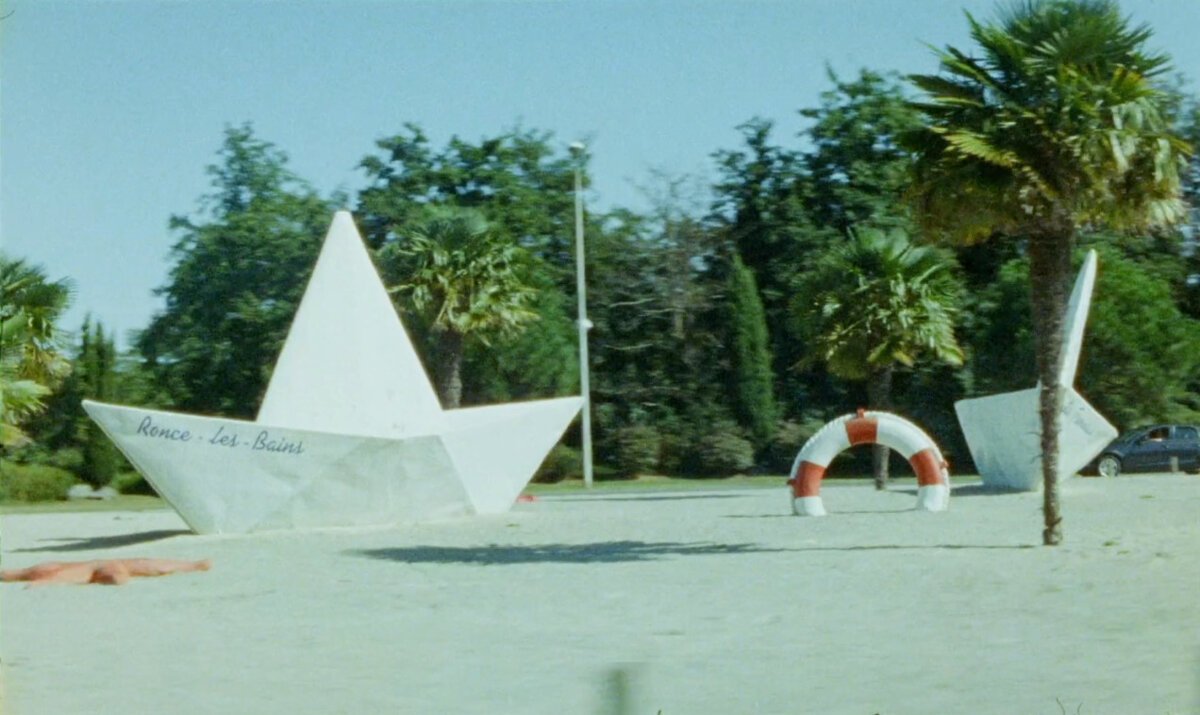

Agrandissement : Illustration 1

Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours ?

Je m'appelle Quentin Papapietro. J'ai 36 ans. J'ai fait l'option cinéma audiovisuel au lycée à Rochefort, en Charente Maritime. Ensuite j'ai étudié l'histoire à la fac puis j'ai fait l'ENSAV à Toulouse, une école de cinéma publique. Pendant ces années de formation, j'ai réalisé plusieurs courts-métrages auto-produits. En 2011 j'ai réalisé un long métrage auto-produit avec quatre autres amis, Water Music, un docu-fiction qui a été montré dans des festivals ou des cinémas indépendants en Europe. J'ai aussi été critique aux Cahiers du cinéma pendant quatre ans, dans la précédente équipe. J'ai réalisé un long métrage auto-produit, En fumée, qui a été montré au FID en 2018. Je viens de finir un moyen métrage qui s'appelle Daniel au Grand Dam, qui n'a pas encore été montré.

Quel a été la genèse de ton film Saintonge Giratoire ? C'est une idée que vous avez eue à deux.

Oui, mon ami Cyril Gay et moi sommes originaires de Charente-Maritime. Lui maintenant est éditeur pour les éditions Marchialy qui publient de l'écriture du réel et de la non-fiction. On avait depuis longtemps le projet de faire un film sur les ronds-points de Charente-Maritime, puisqu'on connaît bien ce territoire, pour l'avoir bien arpenté. Cette idée nous faisait rire. Le film a pris plusieurs formes, il a été question d'en faire une fiction ou bien un documentaire plus traditionnel, avec des interviews sur tout ce qui sous-tend les ronds-points, notamment l'enjeu financier autour de ces infrastructures. Finalement, il était occupé par ses activités d'édition, il m'a dit de le réaliser seul. J'ai opté pour cette forme assez didactique, avec une voix off. Il m'a fait confiance et il est content du résultat.

Dans ce film-là ou dans tes films précédents, tu donnes toujours une grande importance aux lieux. Tes personnages sont très ancrés.

Je dirais que le lieu, autant que les acteurs qui vont incarner les personnages, sont prépondérants à la réalisation d'un film. Je pense d'abord à des comédiens, qui d'ailleurs sont souvent mes amis, pour incarner des personnages. Ou alors je pense à un lieu et ensuite j'essaye de trouver une histoire qui pourrait s'y dérouler. Il se trouve que je suis assez attaché à ma région d'origine et que j'aime les lieux qui s'y trouvent.

Le film Water Music, dont je parlais avant, est un film construit à partir de lieux. On voulait filmer la musique au bord de l'eau, en Europe. On a trouvé des lieux qu'on aimait bien, qu'on connaissait, où vivaient des amis. On part de la côte Atlantique et on va jusqu'à la mer noire en Roumanie. On s'arrête près des mers, des rivières, des lacs où on avait un point de chute. C'est ce qui a guidé l'écriture du film. C'est un principe que j'ai repris dans En fumée, soit c'était chez ma grand-mère dans le Berry, soit chez des amis qui vivaient à la campagne, où à Paris, chez des personnes que je connaissais, ou chez moi.

Ton film Saintonge Giratoire est en grande partie filmé depuis les fenêtres d'une voiture. Ça reproduit la manière habituelle dont on voit les ronds-points et ça dit quelque chose des paysages de ces régions. Pourquoi ce choix ?

L'idée est effectivement de reproduire la vision qu'on en a quand on utilise une voiture. Ce sont des lieux qui sont des non-lieux, qu'on ne fait que traverser. On les voit sans les voir car on ne s'arrête pas vraiment. J'aimais le paradoxe de ces « œuvres d'art » qui sont au milieu des ronds-points mais qu'on ne voit que partiellement, sans s'y arrêter. Mais en même temps, ce sont des chemins que les gens prennent souvent, par exemple pour aller au travail. Ce sont des lieux très parcourus et que j'ai vus plein de fois. Le mouvement de révolution fait que ce sont des œuvres qui peuvent être vues sous plusieurs angles, qui peuvent avoir une signification différente selon le moment où on passe devant. À chaque fois qu'on y passe, une nouvelle idée peut germer et comme on tourne autour, ce ne sont pas des idées arrêtées. J'aime le pouvoir d'imaginaire que ça peut susciter.

Et comment s'est passé concrètement le tournage ?

Pour le filmage en tant que tel, c'était assez simple, on a pris une voiture, le cameraman était à l'arrière, on tournait autour du rond-point, on faisait un ou deux tours. On n'a pas toujours bien géré la vitesse. Parfois on tourne un peu plus vite que sur d'autres. C'était aléatoire, en fonction du trafic et de la taille du rond-point qui peut varier. On a trouvé un système artisanal, avec des coussins, pour stabiliser la caméra. L'opérateur était sur le siège passager avec la fenêtre ouverte.

Tu as tourné en 16mm, c'était la première fois ?

J'avais dû faire deux films à l'ESAV à Toulouse en 16mm. Donc c'était la première fois que je tournais en pellicule hors cursus scolaire.

J'ai trouvé que la pellicule donnait un côté « vintage » ou « carte postale décalée » à ton image, c'était ce que tu cherchais ?

Oui, entre autres. J'aime le côté atemporel que permet la pellicule parce que c'est le format des origines mais qui perdure encore aujourd'hui. En même temps ça rappelle le documentaire ancien : les films de Luc Moullet ou les films documentaires des années 50. C'était souvent des films de commande, projetés avant les long-métrages, qui étaient faits par des réalisateurs peu connus, sur des sujets parfois banals ou pas très intéressants. Cela dit, il y a eu des très beaux films d'Alain Resnais avec ce côté didactique, Maurice Pialat a aussi fait des films comme ça au début de sa carrière. Ça a pu donner des choses assez belles même si c'est une forme un peu datée. Aujourd'hui, dans le documentaire, on prend moins le spectateur par la main, on privilégie plutôt les plans sans commentaire ou des plans fixes qui laissent le spectateur se raconter sa propre histoire. J'aime aussi l'idée de filmer des choses pas très belles avec une image pellicule qui les esthétise. Ce sont des sculptures en plastique et le fait de les filmer en pellicule leur donne une dimension organique.

Tu as parlé de Luc Moullet, il est le narrateur d'un moment de ton film. Et au-delà de ça, Saintonge giratoire dialogue avec ses films, par exemple il m'a fait pensé à La Cabale des oursins, le film sur les terrils. Est-ce que c'est une manière pour toi de te mettre dans sa lignée ? Comment as-tu travaillé avec lui ?

Oui, La Cabale des oursins qui est très bien, où il se met en scène en train d'escalader des terrils... Il y a aussi son documentaire sur la ville de Foix où il filme les infrastructures défaillantes, des problèmes de circulation en ville... C'est un film au ton assez assez moqueur. Luc Moullet a toujours un côté facétieux sur la réalité mais en même temps il s'intéresse à des choses banales et que généralement on ne remarque pas. Le fait de s'y intéresser permet de regarder le monde avec curiosité et un œil nouveau. On m'a souvent comparé à lui, à tort ou à raison. C'était une façon de souligner un peu cette lignée, même si je ne m'y reconnais pas toujours. Je l'ai contacté sans le connaître et il a répondu à mes sollicitations.

Tu parlais de s'attacher à ce qui est le plus trivial et en même temps il y a cette voix off qui est assez intello et référencée mais toujours en décalage. C'est un ton qu'on retrouve dans d'autres films de toi : En fumée ou ton film de fin d'étude Les Pierres d'angle.

C'est un peu comme la pellicule, qui donne un côté noble à l'image en filmant des choses triviales ou ingrates. J'aime bien le mélange des genres et l'idée de parler des choses « illégitimes » avec un ton sérieux. Le ton docte qu'on retrouve dans mes autres films, je ne saurais pas dire, c'est peut-être ma sensibilité. Je pense que j'aime autant la culture « savante » que me moquer de celle-ci. Mais en même temps j'ai la volonté d'ennoblir les choses en en parlant de manière sérieuse. Je suis toujours pris dans cet entre-deux. Je veux aussi montrer le dérisoire de tout ça et me moquer d'une façon de parler qui peut être un peu snob, de gens qui se prendraient au sérieux pour parler de choses banales. On m'a reproché dans des commissions d'aides (que je n'ai d'ailleurs pas eues) de ne pas pouvoir déceler ce que je pense vraiment de ces ronds-points : c'est en effet l'idée !

Je trouve que c'est vraiment un marqueur de ton style, c'est très frappant.

Ce sont peut-être des choses évidentes pour les gens qui regardent les films mais ce n'est pas forcément quelque-chose que j'ai conscientisé. Mais tant mieux s'il y a un fil conducteur.

Comment as-tu écrit la narration de ton film ?

J'ai repris certains éléments du projet initial que j'avais eu avec Cyril Gay. On avait construit une sorte de narration très schématique entre les différents ronds-points qui devaient résonner les uns avec les autres et former un trajet. J'ai repris certaines idées qu'on avait eues, que j'ai formulées à ma manière. Eugène Green, qui est le narrateur, a fait des toutes petites corrections sur la formulation mais pas sur le sens. Ensuite avec Louis Séguin, mon monteur, on a beaucoup coupé. La voix off était beaucoup plus longue, on en a enlevé peut-être cinquante pourcent. Le film était trop loquace. Ça me paraissait peu parce qu'il n'y avait que quatre pages de texte mais quatre pages de texte lu non-stop c'est long ! C'était trop d'informations, trop de blagues... ça rendait le film indigeste. On a essayé d'en enlever le maximum. J'ai dû enregistrer une deuxième fois Eugène pour donner plus de liant, parce que sinon on sentait trop l'effet montage comme on peut le sentir parfois à la radio quand ils ont trop coupé et que ça ne semble pas naturel.

C'est amusant d'avoir Eugène Green à cet endroit-là. Son film Le Monde vivant est vraiment un grand film sur la parole et une parole qui est très savante. Là, il passe de l'autre côté et c'est lui qui parle.

Oui et je trouve qu'il a une voix très singulière que je voulais inscrire dans mon film. Eugène Green est un ami et un cinéaste qui a beaucoup compté pour moi et que j'avais d'ailleurs déjà filmé dans En fumée, où il apparaissait dans un café lisant un exemplaire de L'Île noire de Tintin traduit en saintongeais : L'ilate Negue. Eugène a ce côté docte et quoique d'origine étasunienne, il a un respect assez pointilleux pour la langue française. Il choisit les mots avec lesquels il parle et il a une grande culture savante. C'est quelqu'un qui a longtemps travaillé sur la langue ancienne et le théâtre baroque, ça m'intéressait donc de le mettre dans mon film pour réciter Ronsard mais aussi pour parler d'une réalité qu'il ne connaît pas forcément. J'aime bien la rencontre de deux mondes qui normalement ne sont pas amenés à se rencontrer. On parle d'une réalité que je connais bien mais avec la voix de quelqu'un qui est complètement extérieur et qui, en plus, a un accent qu'on arrive pas vraiment à situer. Ça m'amuse de prendre des gens qui n'ont jamais vu ce territoire mais qui en parlent comme s'ils le connaissaient bien. C'est comme si le film était vu par un voyageur étranger, à la manière des Lettres Persanes. Comme ça, le regard voyage plus que si c'était un film banal, très ancré, avec un saintongeais qui parlerait des rond-points. Et avec Eugène Green on a souvent blagué autour de la Saintonge, de ce territoire « mythique ». Le vrai nom c'est la Charente-Maritime, la Saintonge c'est la province de l'époque de l'ancien régime. C'est aussi un jeu qu'on a avec mes amis charentais de mythifier un territoire qui est un peu sans culture et sans folklore et de lui imaginer toute une tradition et tout un mythe. C'est une sorte de France moyenne. Les ronds-points participent de la création d'un particularisme régional alors que finalement on trouve des ronds-points bizarres dans toutes les régions. C'est juste que là, il y en a une concentration plus forte.

Ton film a pour particularité de ne pas vraiment avoir de personnage documentaire. Il n'y a que ce narrateur. Alors que d'habitude dans tes films les personnages sont très marquants. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça ?

C'est peut-être un emprunt que je fais au documentaire « institutionnel », avec un narrateur qui ne serait qu'une voix désincarnée. C'est une voix qui nous parle, on ne sait pas qui c'est. C'est quelque-chose qu'on retrouve beaucoup à la télé avec la voix d'un journaliste qui commente les images et nous indique comment les recevoir. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que c'est une forme qu'on retrouve moins dans le documentaire de création, les cinéastes se méfient du procédé. Cela dit, j'avais déjà utilisé la voix off à l'ouverture et au milieu de En fumée. C'était une amie catalane qui parlait en français. J'aime bien utiliser des accents, comme si le film était vu par quelqu'un de lointain...

Elle joue d'ailleurs dans ton film Gros Lapin.

Oui et aussi dans Daniel au grand Dam, le film que je n'ai pas encore montré. J'aime bien les gens qui parlent français avec des accents. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi mais peut-être que c'est que j'aime les impuretés que ça apporte à la langue. J'aime la friction et le décalage qu'apporte le fait de faire parler des gens étrangers avec un registre plus soutenu.

Comment as-tu travaillé sur la musique de Saintonge Giratoire ?

Pierre Bastien est un musicien assez connu. Il a beaucoup œuvré dans le champ de la musique mécanique. C'est une sorte d'inventeur un peu fou. Il construit des machines avec des petits mécanismes, qui font des boucles et s’additionnent. C'est aussi un artiste visuel parce qu'il a souvent des petites caméras qu'il pose sur une table et il a un écran derrière lui où il projette ses installations en grand. Souvent il joue de la trompette par dessus. Ça donne des choses hypnotiques qui peuvent rappeler le jazz ou la musique concrète ou improvisée, mais dans un cadre très maîtrisé, comme dans un petit monde qui aurait sa vie propre. Il a soixante ans aujourd'hui, je ne sais pas s'il a déjà fait des films. En tout cas, il a travaillé avec Pierrick Sorin qui est plutôt vidéaste et qui a un pied dans le champ de l'art contemporain. Ils viennent tous les deux de Nantes, je crois. Je ne le connais pas directement mais j'ai eu son contact. Je n'ai pas travaillé avec lui, j'ai monté plusieurs de ses compositions. C'est d’ailleurs plutôt ses enregistrements de jeunesse. Je lui avais demandé l'autorisation au préalable. Il m'a dit que le projet l'amusait beaucoup et qu'il me donnait carte blanche. Pour l'anecdote, on avait organisé un petit festival à Royan il y a quinze ans et on avait fait venir Pierre Bastien. Je ne sais pas s'il se souvenait de moi et je lui ai rappelé qu'on avait joué au ping-pong et il m'a dit « Oui oui je me souviens très bien de cette partie de ping-pong ! ».

Tu penses qu'il t'a menti ?

Je ne sais pas, mais en tout cas il avait visité la Saintonge.

J'ai une dernière question : comment as-tu pensé la réception de ton film ? Quand on est saintongeais ça produit des effets de reconnaissance formidables ! Tu as montré ton film en Saintonge ?

Pour l'instant je ne l'ai pas beaucoup montré, mis à part à mes parents ou à mes amis qui jouent les gilets jaunes autour du rond-point avec le moine. Je n'ai pas fait de projection en Charente-Maritime mais j'aimerais bien ! J'aimerais bien voir les réactions que ça suscite, de voir des objets du quotidien mis à l'écran. Je pense que c'est quelque-chose qui amuse les gens car tout le monde connaît les ronds-points et fait des blagues dessus. Cela-dit, Jean-Luc Plé, le créateur des ronds-points a déjà été plusieurs fois filmé, même pour des reportages télé, il est déjà passé sur Arte... Ce n'est pas une découverte que je fais en m'intéressant à ça. Peut-être d'en faire un film de cinéma, oui. En tout cas, il y a déjà eu des reportages et des articles sur lui dans la presse locale et régionale.

Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?

Je suis très content que Cinéma du réel m'adoube ! En plus, le film part de Paris, qui est la capitale centraliste par excellence. La France est le pays le plus centralisé du monde et Saintonge giratoire démarre avec l’idée que le rond-point est né à Paris ou, en tout cas, qu'il a trouvé sa meilleure incarnation dans la place de l'Etoile, qui serait ainsi le centre d'où partent tous les autres ronds-points. Donc je suis content qu'il fasse sa première à Paris : symboliquement la province revient à la capitale !

Propos recueillis par Brunelle Lapeyre

Film Projeté Vendredi 31 mars à 14h au Centre Pompidou (C1)