Agrandissement : Illustration 1

D’où proviennent les messages que l’on entend ?

J’ai trouvé quelques cassettes dans un marché aux puces, et elles m’ont beaucoup intéressé. J’ai essayé d’en trouver plus, mais je n’y suis pas parvenu. Alors j’ai passé beaucoup de temps à chercher, sur internet, ou je demandais à des amis s’ils connaissaient un moyen d’accéder à d’autres messages, ou s’ils en avaient. Mais c’était principalement en cherchant sur internet que j’en ai trouvé beaucoup, sur différents sites, YouTube, des forums un peu bizarres, des endroits étranges. C’est intéressant de voir comment ils atterrissent là. Je ne m’attendais pas à ça.

Il y a un fort sentiment d’intimité qui se dégage de votre film. Qu’avez-vous ressenti à l’écoute de ces messages, de cet accès à la vie personnelle d’individus anonymes ?

Je l’ai ressentie aussi, cette forte intimité. Il est habituellement compliqué d’accéder à ce qui se trouve derrière les choses, les surfaces, parce que ça n’a pas de forme, c’est éphémère, ou ce n’est pas clair, parfois même pour la personne concernée, comme quelqu’un qui n’aurait pas accès à ses propres émotions, qui ne sont parfois pas très claires pour lui-même. C’est difficile de leur donner une image, un mot, ou de décrire des sentiments. Ça m'arrive à moi en tout cas.

Je pense que nous sommes parfois trop prompts à créer des images et à nous concentrer ensuite sur ces surfaces et ce que nous en percevons. Cette perception devient ensuite notre façon d’imaginer ce qu’il y a derrière. Alors comment briser cela ? Comment aller plus profondément dans les choses ? Et comment faire fi des images pour entrer dans une relation plus profonde ? Je pense que c'est ainsi que le film fonctionne pour moi. C'est un accès intime à un endroit où la surface, l’image, n'est pas une distraction et n'est pas l'objet. Dans cet endroit, on commence alors à trouver les détails d’une voix en tant qu'objet, en tant que surface, et cette surface devient le lieu de toutes sortes d'expériences. Ce n'est pas que la surface de la voix, il y a aussi le contenu de ce que ces personnes disent.

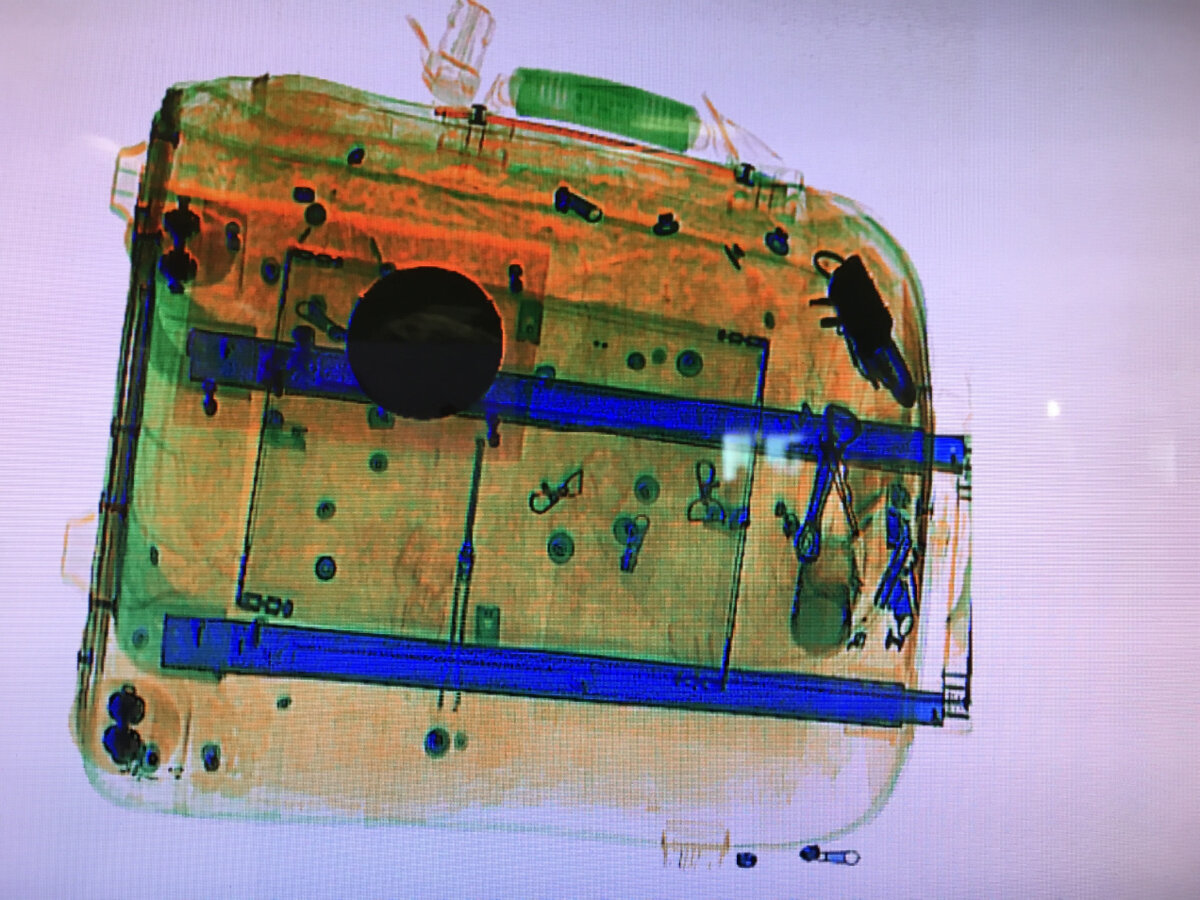

Les messages vocaux ouvrent aussi une certaine temporalité, parce qu’ils représentent des individus qui ont espéré joindre une personne, à un moment donné, qui ont voulu se connecter à elle, mais qui n’y sont pas parvenus. Ces messages étaient éphémères et ont été créés et placés dans un endroit qui, par définition, n’est pas permanent : un enregistreur vocal. C’était l’époque de ces petites cassettes. Ces cassettes vraiment très petites étaient très courantes jusqu’aux années 90. Elles sont encore plus petites que les cassettes classiques, plus anciennes aussi. Elles sont faites pour l’enregistrement de voix. On prenait une cassette et on enregistrait, encore et encore, et on retournait la cassette, et puis on supprimait, et on recommençait. Ces enregistrements n’existaient donc que pour une courte période. Ce sont des archives qui étaient prévues dès le départ pour n’être qu’éphémères. C’est justement quelque chose qui m’intéresse aussi. Cette idée d’archive éphémère, et pas juste l’archive en tant qu’objet. Ce message éphémère, venant du passé, presque fait pour le passé. C’est une manière de communiquer que je trouve très intéressante.

Entrer dans l’intimité de quelqu’un qu’on ne connait pas, face à un écran noir, ouvre aussi un espace d’imagination et de connexion. Il se dégage une grande humanité de votre film. Personnellement, je me suis sentie connectée à ces messages, à chacun d’entre eux, bien qu’ils soient très différents les uns des autres, ou parfois dénués d’émotions. Ils rappellent la quotidienneté, et l’humain.

J’ai aussi ressenti cela avec ces messages, combien d'humanité s'en dégage… Il y a tellement d’informations dans ces messages. Des informations de lieu, de mouvement. Il y a ces deux filles qui veulent avoir une aventure avec une autre fille, et c’est fascinant parce qu’elles semblent être en mouvement, parlant d’un feu rouge, et elles tournent à un coin de rue, alors j’imagine toujours cet endroit. C’est beau. Et c’est très profond. Pour la plupart des gens, le son au cinéma est constamment secondaire. Il vient après les images. Toujours. Le cinéma, c’est de l’image, et le son, c’est ce qu’on en fait. Mais je pense que c’est incroyable à quel point le son fait partie du cinéma aussi. Le son, pour moi, c’est tout. Il permet d'apporter des détails, des nuances et des spécificités, ou encore d'aller à l’encontre de l'idée d’ajouter de la musique pour divertir ou pour faire passer des émotions qui ne sont pas dans le film. Donc pour moi, le son est très profond, le son est le lien vers l’âme.

C’est aussi ce qui rend votre film aussi fort, le fait d’avoir un écran noir face à nous. D’une certaine façon, comme vous le dites, on fait plus attention aux détails de la voix, aux émotions, au ton, essayant d’imaginer des décors et des visages. Pourquoi ce choix de l’écran noir ?

Il y a eu un moment où le film avait des images. Ce qui était le plus intéressant, c’était la manière dont on projette nos propres expériences, sur un écran noir. Le cinéma est une rencontre entre l’écran et le spectateur, celui qui regarde et qui écoute. Nous projetons alors autant que nous sommes absorbés. L’écran n’est qu’un lieu de rencontre, il n’est pas la fin. Mon film n’est pas dénué d’images. Simplement, c’est un écran noir sur lequel on projette, il y a alors des images, et c’est à nous de participer. Ce qu’on fait d’ailleurs constamment bien sûr. La vie, c’est participer à travers nos projections, tout le temps. Je suis donc frustré au cinéma quand je suis juste absorbé par le film, parce qu’il n’y a pas assez de place faite pour se projeter et participer au film. Les films commencent, puis se terminent, et vous ne pouvez que les prendre tels qu’ils sont, sans y participer. Bien sûr, il y a aussi de nombreux films avec des images qui parviennent à laisser suffisamment de place. Hier j’ai vu Mekong Hotel, de A. Weerasethakul. C’est justement un film qui laisse beaucoup de place au spectateur. C’est incroyable, j’étais subjugué. C’est alors un lieu de rencontre extrêmement riche. C’est ce qu’est le cinéma, mais c’est aussi le cas pour la musique. Les images et la musique sont remplies d’imaginaires possibles. C’est la prise en compte de la participation de l’autre à la création de notre monde, ensemble. C’est essayer de briser les hiérarchies qui nous sont imposées.

Je suis caméraman, vous savez. Je pense qu’en tant que caméraman, on écoute plus qu’on ne regarde. Pour ma part, je dirais que 95% de mon travail est l’écoute. Ensuite, je regarde et cherche à voir d’où vient l’énergie. L’écoute est la manière dont on peut accéder à ce qui se trouve au-delà des choses. C’est une manière de briser ces surfaces, justement.

Je suis fasciné par la façon dont le cinéma traite l’espace et le temps, de manière plastique. C’est vraiment le médium de l’espace et du temps.

Vous êtes membre du CHORN, le Centre d’Histoire Orale et de Récits Numérisés de l’université Concordia, Montréal. Y a-t-il un lien particulier entre votre film qui, d’une certaine manière, est composé d’histoires orales et numérisées ? J’imagine par ailleurs que vous avez un certain intérêt pour la mémoire et les manières de la sauvegarder, comme les archives, tel que vous l’avez expliqué.

Oui, j’en fais partie, mais je n’ai pas été aussi actif que j’aurais aimé l’être. C’est un centre de recherche très intéressant, à l’Université Concordia, où j’ai étudié. Ils font toutes sortes de recherches et de travaux autour de l’histoire.

La série de films sur Simon Bolivar, sur laquelle je travaille actuellement, est profondément liée à la mémoire et aux archives. Ce qui m’intéresse, c’est la réminiscence du temps dans l’espace. Combien les traumatismes et les joies de la vie restent ancrés dans nos corps, nos villes, nos inconscients collectifs. Et ensuite, comment y faire face, comment guérir. Comment garder cela et comment cela affecte les politiques et les manières de les changer. Comment cela affecte le futur. Je crois que c’est de là que vient mon intérêt pour les archives.

Pouvez-vous préciser comment cela affecte les politiques ?

Par exemple, à propos de la Colombie, une grande partie de la conscience politique, de l’héritage politique, de l’enseignement politique, vient d’une idée très particulière : cela vient, au moins avec le mouvement d’indépendance, d’une classe de personnes, l'élite, qui est allée en France et a été très impressionnée par ce qui s'était passé là-bas, ou encore aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Elle a ensuite établi ce qu'elle voulait être une « Grande Colombie », censée être comme la Grande-Bretagne, ou comme la France de Napoléon. C’est Simon Bolivar, et la classe dirigeante qui, de manière très égoïste, ont voulu créer quelque chose qui n’était pas vraiment lié aux gens, à une population qui n’avait jusqu’alors pas connu de démocratie pendant plus de 300 ans, à cause du pouvoir espagnol. Combien cela nous affecte t-il à travers le temps ? Qu’est-ce que cela signifie ? Cette mémoire de Simon Bolivar comme notre leader, notre patriarche, ces statues, ces bustes de Simon Bolivar que l’on trouve sur chaque place, combien cela affecte les futurs leaders de ce pays, en sachant que tout ceci est la source même du problème ? Tant que nous n’aurons pas enlevé ces monuments, nous ne pourrons pas aller de l’avant. Ce ne sont pas juste des statues de bronze. Ces monuments sont des monuments mentaux, psychologiques.

C'est tout ce à quoi j'ai essayé de penser. Nous portons cela et nous portons beaucoup de ressentiments. Nous portons beaucoup de complexes d'infériorité, nous portons toutes sortes de choses racistes, des choses qui ne nous appartiennent pas mais qui doivent être guéries et traitées. Et pas seulement à travers l’oubli.

Il doit y avoir des actions, comme des rétributions par exemple, pour rendre les choses équitables. Il faut se demander comment changer les politiques pour que ces choses changent. Car ce qui se passe alors, c'est que ces idées, qui ne sont initialement que des idées ou des fantômes, finissent par devenir réelles, puis violentes et tuent des gens. L'archive est le fantôme du passé. Ce qui est important, c'est donc d'aller vers elles, de les traiter, de les évoquer et de les mettre en pratique. De sorte que les blessures qui découlent de la violence de ces idées soient refermées.

Nos corps sont des archives. Nos expériences sont des archives. Et les traumatismes intergénérationnels aussi. Je pense ainsi que le cinéma est un lieu de guérison, qui permet d’apporter tout cela au monde, d’en faire des objets physiques concrets, de les mettre au monde et d'y faire face. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour que cette guérison puisse se produire, pour que les choses soient traitées, pour qu'elles ne deviennent pas de simples fantômes.

Voyez-vous votre cinéma et votre façon de faire des films comme politiques ? Pensez-vous à tout ceci lorsque vous créez, au fait que cela puisse changer des choses ?

Oui, absolument. Bien sûr. Je sens une profonde connexion avec l’humanité des autres. C'est un rapport politique, c'est un rapport social de base. Sinon, nous sommes foutus. Alors comment ne pas être politique ? C'est aussi le fait que nous soyons ici ensemble. C’est comment établir des connexions, c’est plein de choses.

Quand cela est-il apparu dans votre pratique ? Vous avez commencé par étudier le design de produit avant d’être attiré par l’idée de faire des films. Y avait-il un besoin, à l’époque, de partager vos pensées sur ces questions ?

Il s'agit donc de savoir comment vivre une vie où l'on a l'impression de participer à la société, d'une manière constructive je l'espère, mais au moins d’y participer. Et pas seulement en produisant des déchets. C'est tout le problème des idées. En passant du design de produits (que j’ai d’abord étudié) aux médias éphémères comme les films, il y a aussi eu l’idée de ne plus générer encore plus de déchets. Cela rejoint l’idée d’un film sans images. Je me sens souvent saturé par les images. Elles deviennent trop lourdes à supporter. Ce n'est que du bric-à-brac, du bruit visuel, des déchets. C'était donc le moment d'en faire moins. Bien sûr, je suis actuellement en train de faire un film avec des images, mais à l’époque d’Infinite Distances, j'étais saturé par le trop-plein d’images. Alors c’était aussi la possibilité d’avoir enfin un moment durant lequel je pouvais me départir de ça. Parfois, vous regardez des films et vous avez le sentiment de les avoir déjà vus un million de fois. Cela arrive même avec les films expérimentaux. Alors je ne sais pas, ne mettons pas trop d’images, pas trop de sons non plus. Je suis très nerveux à propos de la musique dans les films.

Durant le processus de création, avez-vous pensé au fait que les gens allaient partager cette expérience ensemble, au cinéma ?

Comme je le disais, j’ai enlevé les images que j’avais initialement mises. C’est pour cela que ce n’est pas un film sans images, mais un film avec un écran noir. L’écran doit être un endroit qui reçoit des images, pas un endroit qui les projette.

Dans Infinite Distances, l'accent n'était pas tant mis sur l'écran noir que sur la voix. Ce qui est merveilleux, c'est que vous ayez ressenti beaucoup de choses parce qu’il y avait cet écran noir, c'est là tout l'intérêt. Il y a aussi une grande différence entre le fait de visionner ce film à la maison, et le voir sur grand écran. Le voir au cinéma, ensemble, est tout l’intérêt de ce film. Alors, tous ensemble, c'est comme si nous écoutions toutes ces idées différentes autant que nous projetons toutes nos projections différentes. Et nous savons que nous sommes tous dans le même bateau, c'est en fait assez incroyable. Parce que nous avons toutes et tous autant d'idées de films différentes qu’il y a de voix différentes. Cela crée un lieu puissant.