Don’t look up Oppenheimer, nous ne ferons pas la révolution

Impossible donc cet été d’échapper à « Barbenheimer ». Et de fait, dans la petite ville de province où j’habite, difficile de voir autre chose en salle. On retourne là aux sources du blockbuster, initié par Spielberg avec un film de plage à l’été 1973. Rappelons qu'il s'agissait d'abord d'un mode de diffusion massive couplée à un marketing tsunamique. Evolution récente : depuis Dune, Hollywood semble être en train d’inventer le blockbuster d’auteur.ice.

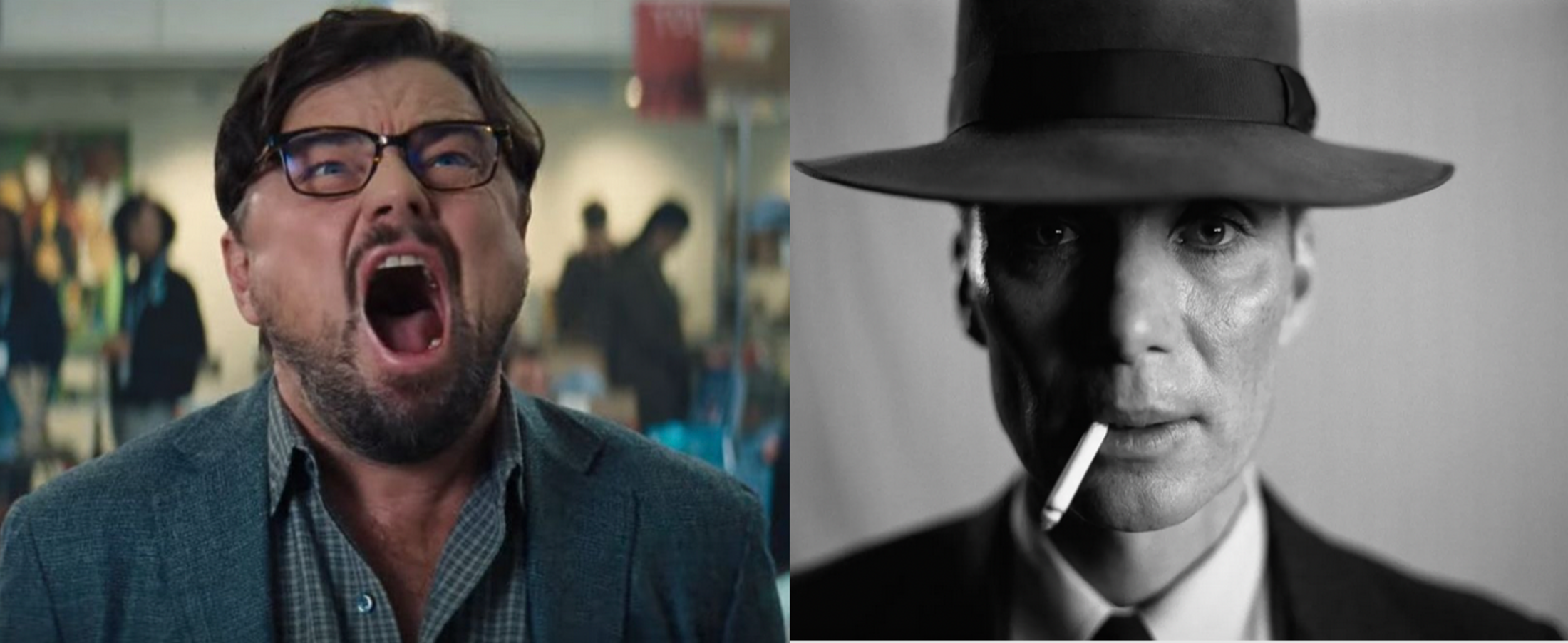

Laissons de côté les qualités médiocres du film de Nolan pour le mettre en perspective non pas avec Barbie mais avec Don’t look up - la production de Netflix qui avait fait le buzz en 2021. Parce que les deux films traitent d’un même sujet : les relations de la science et de la politique, c’est-à-dire du pouvoir. Les scientifiques alertent depuis les années 60 sur la crise climatique. Rachel Carson publie Printemps silencieux en 1962. Alors que la crise s’aggrave et devient perceptible pour de plus en plus de populations, mieux vaut s’arrêter sur les représentations de la science produites par le grand soft power contemporain.

Dans les deux cas, la perspective d’une destruction de l’humanité pointe à l’horizon : d’un côté comme punition hasardeuse (la météorite) de l’autre comme fruit des folies de l’humanité (la bombe). Les scientifiques sont des héros, membres d’une communauté à part, pour lesquels la famille et la patrie deviennent des valeurs. Mindy revient mourir auprès de sa femme et Oppenheimer abandonne l’internationalisme communisme. A ce titre, ils remplacent les militaires et les cow boys. Ils ont l’intelligence, l’émotion, et l’arsenal technologique. Et ils sont les marionnettes du pouvoir - bête ou méchant - qui les intègre à son jeu pour mieux les dévorer, que ce soit sur un plateau télé ou dans un camp de travail aux airs de colonie de vacances. Car le pouvoir, lui, en bon Protée, demeure. Les supers riches échappent à la catastrophe dans leur bunker spatial, le jeune Kennedy pointe le bout de son nez. Comment peut-on mieux mettre en scène l’impossibilité d’une révolution ? Les structures de domination se perpétuent, circulez y a rien (de nouveau) à voir.

Agrandissement : Illustration 1

Déprime pas Barbie, on vit en multivers

Côté filles, ce n’est pas le match entre Leonardo Dicaprio et Cillian Murphy qui nous intéresse, mais celui qui réunit Barbie au dernier oscar, Everything Everywhere All at Once. Laissons un temps Margot Robbie pour le couple mère-fille de Gloria et Sasha. Du côté des Daniels également, la principale relation qui existe à l’écran est celle d’une mère et de sa fille, les couples parentaux ayant d’insurmontables problèmes de communication. Quand le patriarcat est en crise, quoi de mieux que d’envisager les joies du matriarcat (voir Les filles d’Olfa). Privilégier la relation familiale, c’est ici déprécier le collectif (ridiculisé chez Barbie - inexistant dans le film des Daniels).

Malgré des esthétiques complètement opposées, ce qui menace les mondes (parallèle ou réel), ce sont des pensées de mort, de Barbie comme de la fille d’Evelyn, Joy/Jobu. La santé mentale est dans l’air du temps, beaucoup moins l’idée que la destruction des collectifs eux-mêmes (magnifiée par le confinement) est à l’origine du malaise ambiant. Barbie comme Joy ont des pensées suicidaires, qu’elles se retrouvent face à la fée bleue dans l’espace blanc de 2001 ou face à un bagel géant. Zen ou indigeste, dieu aurait-il perdu son phallus? Mais la mort existe-t-elle s’il existe des mondes parallèles? La vague actuelle des multivers est peut-être le nouveau miroir lénifiant que nous tend Hollywood, après avoir épuisé le Far West et l’intergalactique. Il y a toujours un espace autre (et cinématographique, si possible bourré de références) dans lequel projeter sa rêverie, plutôt que d’affronter la réalité. Dans le plastic kitch comme dans le baroque kitch, l’Amérique impose toujours le même imaginaire anti-écologique de l’ailleurs, malgré une plus grande diversité de personnages.

La seule perspective qui leur reste, c’est leur sexualité. Barbie se sépare de son Ken distancié et s’ouvre la possibilité du plaisir (et de la cellulite…) L’acceptation par Evelyn de la corpulence et de l’homosexualité de sa fille participe de leur traité de paix. Mais gare : est-ce à dire que le corps est devenu le dernier espace à conquérir ou le dernier espace où résister?

Agrandissement : Illustration 2