Orlando, ma biographie politique est un titre programmatique. Le roman qui fit connaître Virginia Woolf, Orlando, porte la trame narrative du film - qui nous donne furieusement envie de la (re)lire. Il réinscrit la transidentité dans une histoire, à la fois populaire (Christine Jorgensen, l'une des Culottées de Pénélope Bagieu, ou la moins connue Coccinelle) et intellectuelle (on croise donc Virginia, mais aussi JLG ou Rilke). La prise d'hormones regarde du côté de toute une aventure artistique, notamment celle de la beat generation. Comme la drogue, l'hormone ouvre les portes de la perception et vient questionner ses fondements socio-culturels.

La biographie suppose ici une réflexion sur l'identité. C'est l'un des aspects les plus intéressants de la proposition de Paul B. Preciado. Les acteur.ices ne se définissent pas comme homme ou femme, mais comme homme trans ou femme trans. Et ce n'est pas seulement le fruit d'une histoire. C'est aussi un rapport au monde ouvert à l'incertain et au multiple. Cette ouverture à l'incertitude se retrouve dans les oscillations permanentes entre documentaire et fiction. Les dissonances entre apparences et voix ouvrent autant d'interrogations sur la nature du réel et sa fabrication. Paul B. Preciado met ainsi en scène l'idée que nous sommes tous.tes des fictions. De ce point de vue-là, les personnes trans ne sont pas montrées comme une minorité. Nous pouvons nous reconnaître dans tous.tes ces Orlandos, emblèmes d'une époque baroque.

Emerge alors la dimension politique : il s'agit d'inventer des corps et d'inventer des mots. Cela est profondément poétique et joyeux. Les visages connus (Frédéric Pierrot, Pierre et Gilles, Virginie Despentes) sont utilisés avec humour. Ils contrastent avec des visages inconnus ouverts à la métamorphose. Le figement qui permet la reconnaissance (et la mécanique du rire) est-il si essentiel à la construction d'un sujet qui accepterait de laisser s'estomper son identité?

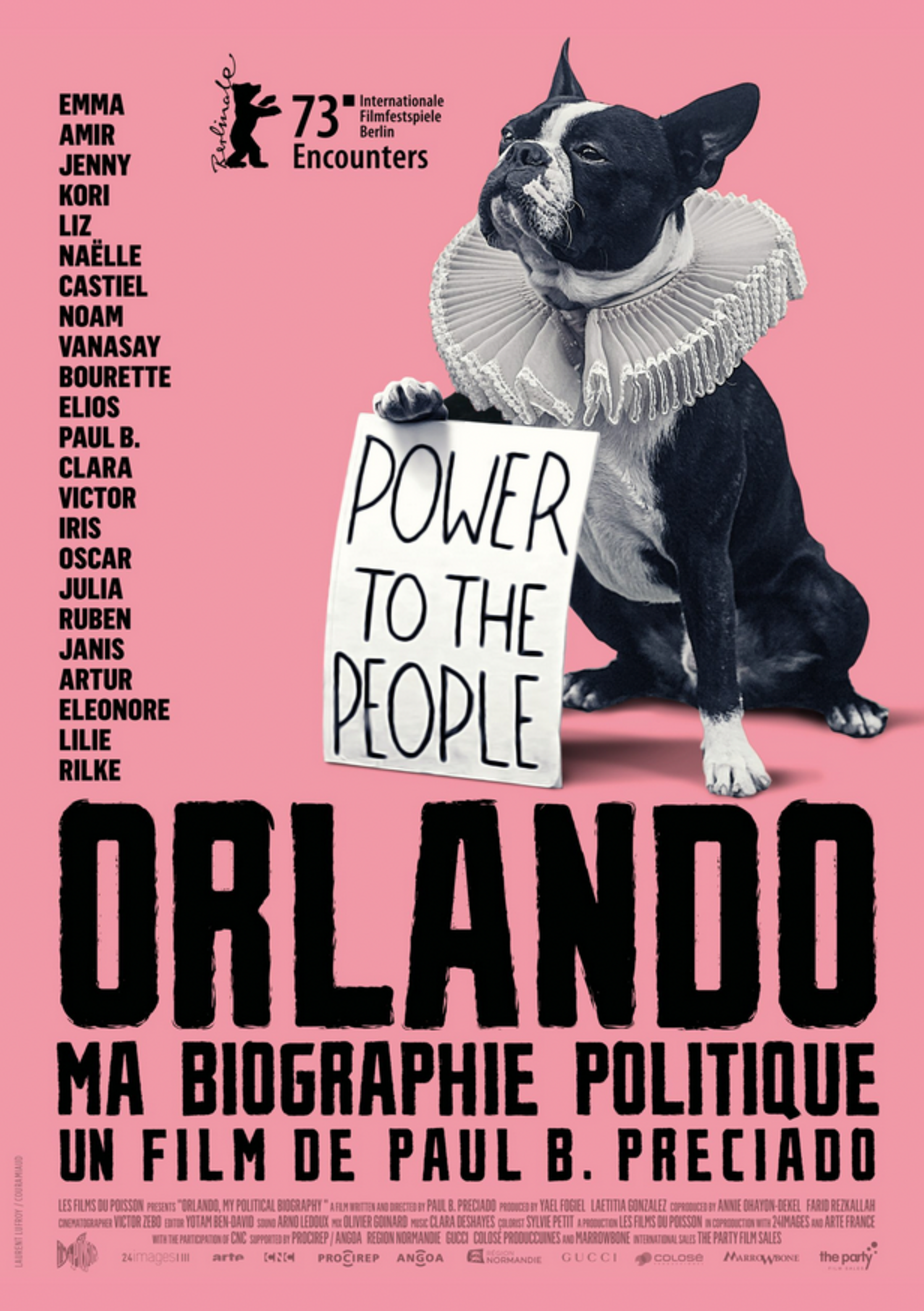

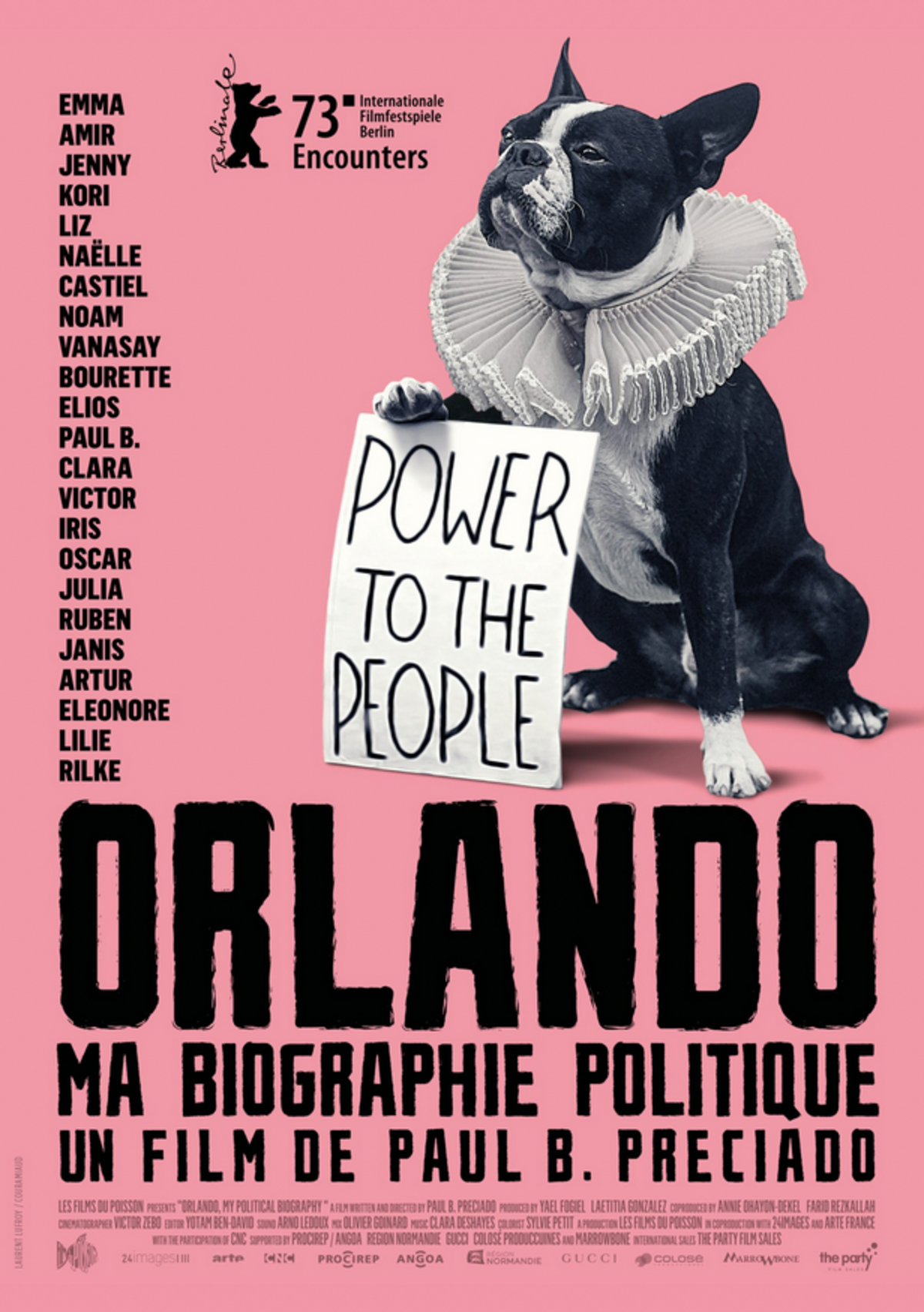

Agrandissement : Illustration 1