Varlam Chalamov (1907-1982), fut condamné une première fois à deux ans de camp à l’âge de 22 ans pour avoir diffusé le Testament de Lénine qui mettait en garde contre la brutalité de Staline. Révolutionnaire enthousiaste, attaché à l’idéal de liberté, il obtint d’être classé non parmi les « contre-révolutionnaires » mais parmi les « oppositionnels ». De nouveau arrêté en 1937, en tant que « politique », il est envoyé à la Kolyma où il survivra contre toute attente jusqu’en 1953. La Kolyma est une vaste région du nord-est de la Sibérie, au-dessus du cercle polaire, il y fait jusqu’à moins 60. Les déportés sur « l’île » coupée du monde chantaient : « Kolyma, Kolyma, ô planète enchantée / L’hiver dure douze mois / Tout le reste c’est l’été ».

Revenu sur « le continent », épuisé par le travail, la faim, les maladies, Chalamov s’est consacré à l’écriture. Il disait : « Je suis un petit jalon de la vie, / Un bâton enfoncé dans la neige, / Une voix que l’écho a égarée / Dans les glaces de ce siècle. ».

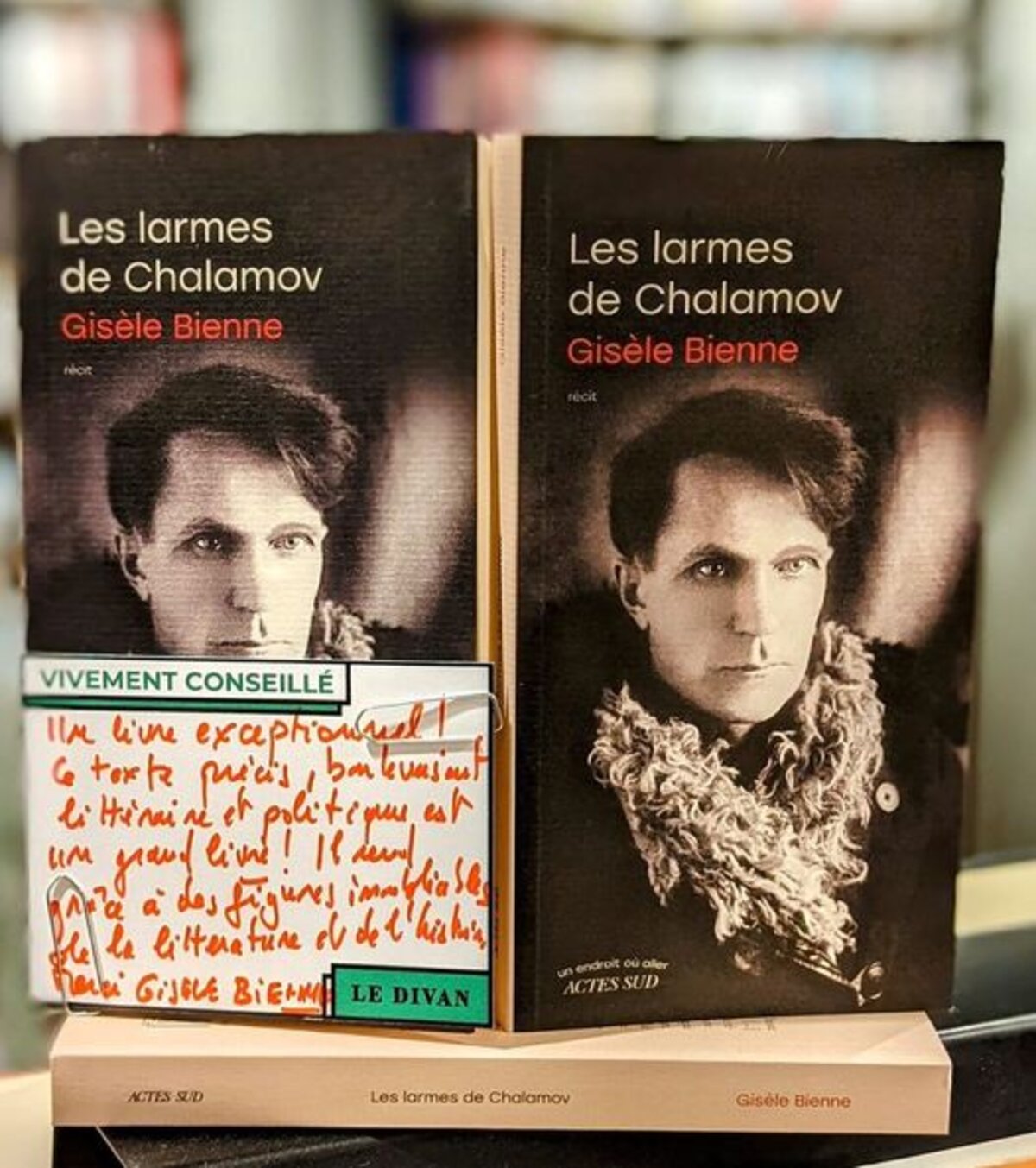

Gisèle Bienne nous mène à sa rencontre. Elle écoute ce qu’on a parfois appelé son « chant de la Kolyma » : « Il pleure dans sa chambre d’écriture. Ses pas d’ancien détenu poussant la brouette dans les tranchées des mines d’or de la Kolyma se métamorphosent en mots pesant leur poids d’existence indicible. Ses gestes exécutés à la mine sous la menace du bâton se métamorphosent en mots de vie. » Chalamov refuse la tradition du roman pour dire cette expérience à la limite de l’humanité. Pour lui, « la prose contemporaine doit naître d’une expérience individuelle. Tout est soumis à l’épreuve de l’âme, de ses blessures, à l’épreuve du corps, de sa mémoire. »

Il rédige une mosaïque de 143 textes correspondant à différentes situations vécues, souffertes, par les zeks (déportés). Gisèle Bienne déroule un fil à travers ce labyrinthe où se tient, invisible mais tout puissant, le monstre : « L’ogre Staline avec sa grosse moustache faussement débonnaire et sa pipe faussement conviviale a dévoré son peuple » — avec une cruauté raffinée dont témoigne chaque moment de la vie des zeks — et leur mort.

À l’entrée du récit, il y a la route que les hommes tracent pas après pas dans la neige sur plus de 1000 kilomètres, à raison de nombreux morts à la tâche : Chalamov, revenu de l’enfer, tracera « une route qui se superpose à l’autre et de séquence en séquence tracera, dans un état de grande tension, une infinité de routes et de sentiers. » Le travail forcé, loin d’être « affaire d’honneur, de gloire, de vaillance et d’héroïsme » selon l’inscription du portail des camps, épuise et brise les corps, avilit les âmes : « Au camp le travail tue et tue vite » — la faim, les coups, seize heures de travail par jour dans les mines d’or. Chalamov conclut un de ses récits par cette constatation : « Le massacre de milliers de gens en toute impunité ne put justement réussir que parce qu’ils étaient innocents. C’étaient des martyrs. Pas des héros ». Revenu brisé, écrit Gisèle Bienne, « il paie le front de taille des mines d’or, le pic, la pelle, la brouette, ces outils détestés. Il paie le travail forcé, la ration alimentaire alignée sur le rendement. Il paie le froid dans ses os, les engelures aux pieds, les ulcères aux jambes, les poux qui sucent le sang, la faim, le scorbut et la pellagre, cette “école négative”, “école de la haine”. Il paie le camp où écrire des vers était un des pires crimes. »

Au centre de ses Récits, Chalamov a placé son « Essai sur le monde du crime » décrivant la loi que font régner les prisonniers de droit commun sur les autres. « Le monde criminel, ce n’est pas l’ultime fond des bas-fonds. C’est autre chose, un autre monde, qui n’a rien d’humain », écrit-il. Protégés par l’administration du camp, ils bénéficient de privilèges, dénoncent, mentent, volent, torturent, assassinent en toute impunité et se livrent à des jeux cruels contre les intellectuels qui ont eu le tort de les idéaliser. « La guerre des chiennes » menée par la pègre contre les autres prisonniers a fait des milliers de morts entre 1945 et 1953. Les truands tyranniques et cruels ont gagné. Ce qui leur a permis de d’accéder à des postes lucratifs à la fin de l’URSS et après sa chute. Alexei Navalny a démontré la collusion entre pouvoir russe et la mafia, ce qui lui a valu tentative d’assassinat et incarcération. Evgueni Prigogine par exemple, condamné à douze ans de prison pour vol et escroquerie impliquant des mineurs, est aujourd’hui chef de la milice Wagner, il rêve de succéder à Poutine.

La chercheuse Tatiana Yankelevich analyse la répression qui s’abat en ce moment en Russie et en conclut au caractère « néostalinien du régime de Poutine ». Le système du Goulag n’était pas seulement une entreprise de colonisation et d’exploitation, essentiellement minière, de territoires restés inexplorés, c’était aussi la mise en œuvre d’une répression féroce de toutes les voix tant soit peu dissidentes à commencer par celles des compagnons de Lénine, comme celles de fidèles serviteurs de Staline qui n’étaient plus en grâce. Après les grandes « purges » de 1937-38 (1500 morts par jour, 750 000 morts en seize mois, 1,5 million de personnes condamnées), 20 millions de citoyens seront envoyés au goulag, soit un citoyen sur six. Quatre millions d’ « ennemis du peuple » y sont morts. Les autres sont rentrés brisés, d’autant plus que la plupart d’entre eux, comme Chalamov, ont été rejetés par leurs proches. Dans La quatrième Vologda, Chalamov dira le mal causé aux familles : le choix s’était « toujours fait en faveur de l’État, bien que cela n’ait sauvé personne ».

Briser les liens intimes est le denier coup porté par le système totalitaire : « Notre époque a réussi à faire oublier à l’homme qu’il est un être humain » écrit Chalamov. L’écriture des récits reconquiert, pas à pas, cette humanité. Chalamov avait d’abord retrouvé une sensibilité humaine auprès des animaux et des plantes qu’il rencontrait pendant ses dernières années à la Kolyma : écureuils bleus, perdrix, lièvres, oiseaux, poissons, un chat perdu et la présence amicale des mélèzes et des pins nains de la taïga.

Et Gisèle Bienne de conclure son propre chant poétique en accompagnement à celui de Chalamov : « L’histoire est dure, mais la lecture des Récits est stimulante, bienfaisante, là est le paradoxe. Les Récits opèrent comme œuvre de résistance à la désintégration de l’humain. Chalamov : corps usé et blessures à l’âme – “l’âme”, un mot qui revient souvent sous son crayon, une âme libre. Chalamov, ni dieu ni maître, ne s’est plus rallié à aucun mouvement. C’est sous cet éclairage que s’est produite ma rencontre avec ses textes qui, au bout du voyage, disent la victoire d’un homme bon sur les forces tentaculaires du Mal. »

Une lecture essentielle pour nous en ce temps où l’humanisme est à défendre.