L’article qui suit opte pour un format original : un thread comme ceux que l’on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Les threads, obligeant à la synthèse, permettent dans le même temps une lecture dynamique et immersive. Les résultats présentés dans cet article sont issus d’une thèse de doctorat, publié en livre en 2023, « La société jardinière », aux éditions Le Pommier.

Ma thèse de doctorat est terminée. Au croisement de l'anthropologie et de la géographie, je suis parti à la rencontre des jardiniers d'une ville française en crise. Les résultats clés sont motivants : ils permettent de penser une véritable écologie de la précarité.

Un personnage central m'a accompagné pendant les 5 ans nécessaires à cette recherche : les Cévennes. Un territoire charismatique, grandiose, pluriel comme l'a si bien écrit Stevenson, mais qui est aussi traversé par des cicatrices profondes héritées de l'histoire.

L'exode rural a trahi les châtaigneraies : 95% des terrasses cévenoles sont aujourd'hui à l'abandon. Les industries, qui ont également caractérisés l'apogée du territoire et de sa capitale, Alès, ont lentement disparu. Partout s'observent les fantômes d'un monde ouvrier défait.

Agrandissement : Illustration 1

La grandeur du territoire s'est muée en un profond silence. Les hommes du noir, la mine, les hommes du feu, les forges, les femmes du fil, la soie, se sont rapidement retrouvés sans emploi ; prisonniers d'un territoire perdant graduellement ses opportunités.

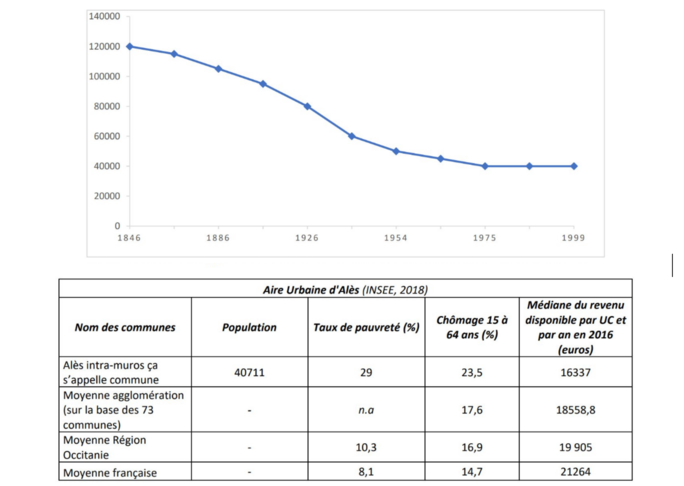

Le chômage, la précarité, le manque de possibilités, la décroissance démographique des villages, la désintégration des structures collectives caractéristiques du monde ouvrier sont devenus la monnaie d'un temps. Deux graphiques extraits de ma thèse illustrent ces dynamiques.

Agrandissement : Illustration 2

Alès, capitale des Cévennes, n'est que le miroir de biens d'autres territoires français et européens. Tous ceux qui furent spécialisés dans la mono-industrie ont connu les chocs des évolutions contemporaines. Toutes ces villes sont aujourd'hui empreintes des mêmes difficultés.

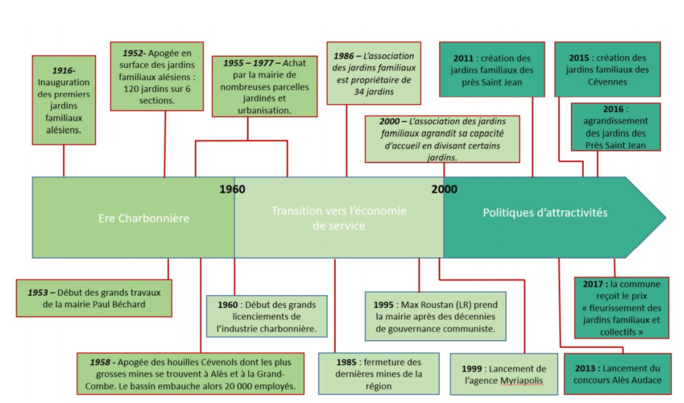

Une nuance s'impose néanmoins : tout ne va pas mal à Alès et dans les villes moyennes. La cité cévenole cherche à se réinventer à travers de nouvelles activités, jugées prometteuses : le numérique, un pôle automobile qui couronne des champions, l'école des mines, des filières agricoles innovantes...

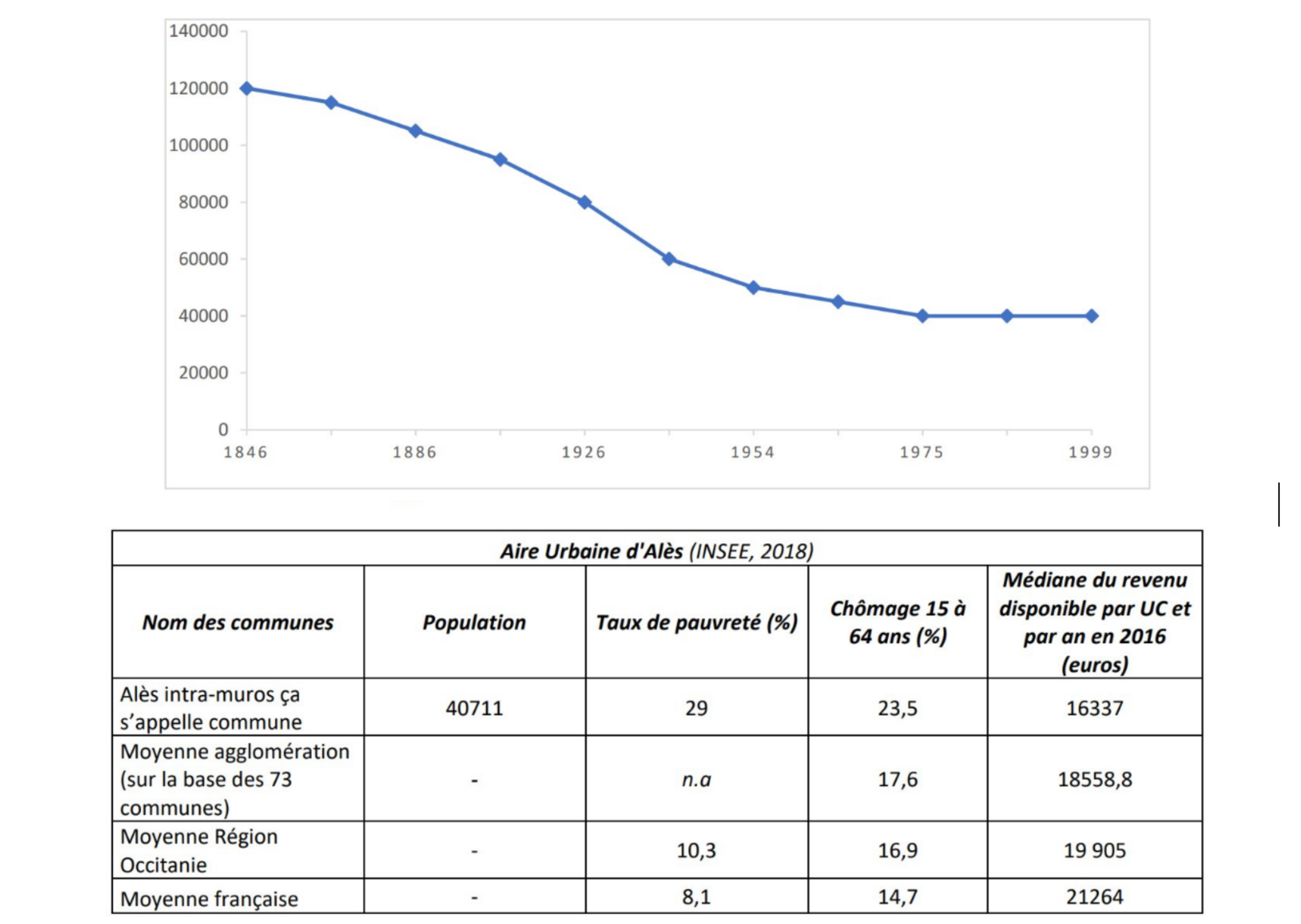

Alès dispose d’avantages majeurs pour se renouveler : le soleil, les montagnes, la mer. Si le territoire a subi une violente dévitalisation, il profite également de la proximité des bassins d'emplois de Montpellier, Sète et Nîmes, pour attirer une population dynamique.

Agrandissement : Illustration 3

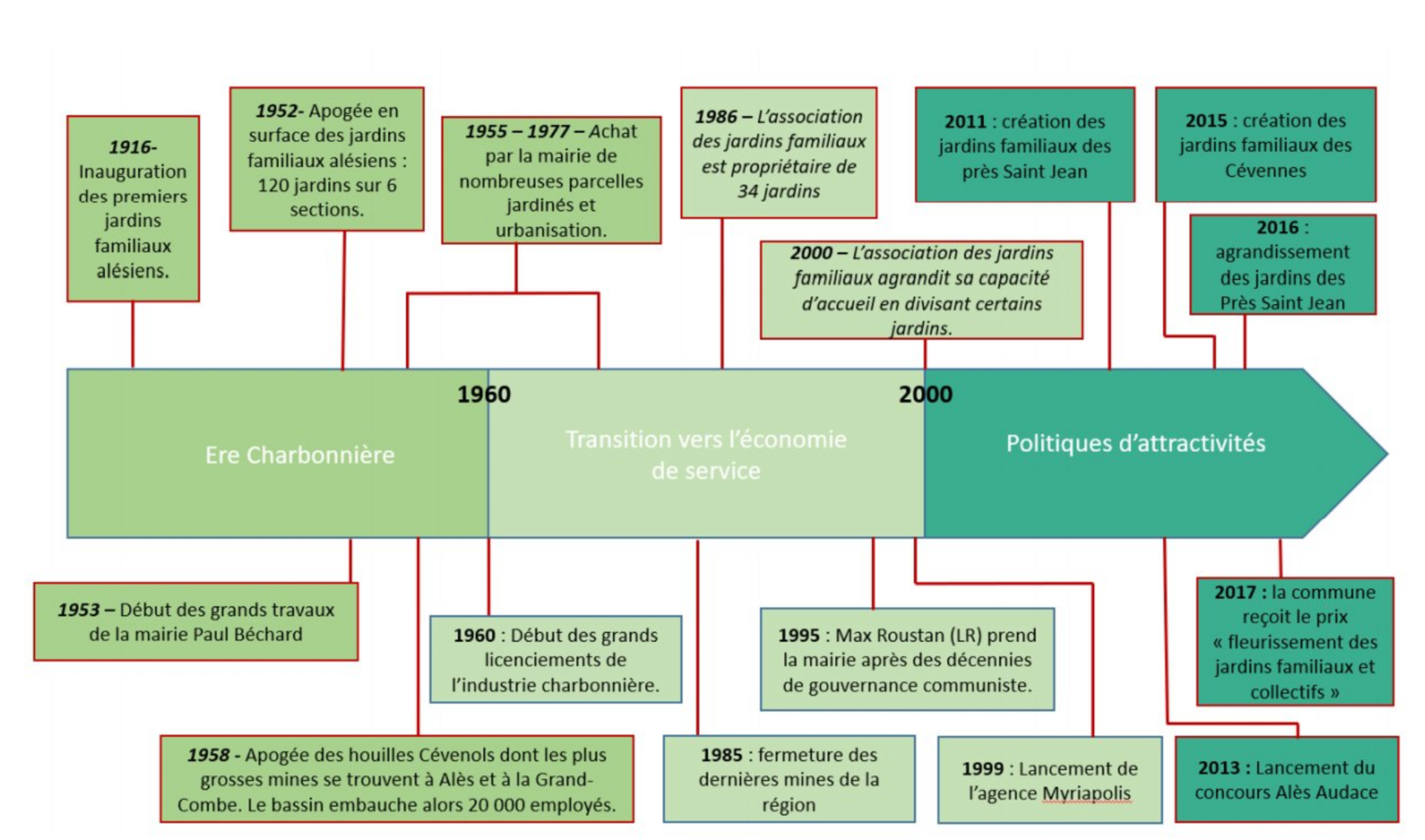

Là où le bât blesse, c'est que ces filières portées par les pouvoirs publics ne concernent qu'un public limité : les hauts diplômés que la commune cherche à attirer sur le territoire. En témoigne l’investissement des pouvoirs publics dans des publicités de marketing territorial affichées dans le métro parisien.

Agrandissement : Illustration 4

Finalement, les pouvoirs locaux dépensent un lourd budget pour des personnes qui ne sont pas sur le territoire, qui ne viendront peut-être jamais, oubliant dans le même temps celles qui sont déjà là : les ouvriers qui auraient tellement à apporter si seulement on les regardait autrement.

Cette politique correspond à ce que certains auteurs appellent "le ruissellement". Très pratiquée dans les villes moyennes en crise, les pouvoirs publics misent sur les personnes à forts capitaux sociaux en espérant que leur capacité à entreprendre profite aussi aux plus pauvres.

Sans surprise, le ruissellement fonctionne rarement, surtout dans les territoires fortement enclavés comme Alès. Les populations anciennement ouvrières, subissent alors un double niveau de marginalité : oubliées par la république, elles le sont également des pouvoirs publics locaux.

Alors à Alès, comme dans d'autres villes petites et moyennes, ces populations se débrouillent, bricolent, investissent des espaces pour répondre par eux-mêmes à leurs besoins. Les jardins font partie de ces stratégies d'adaptation. Et ce qui s'y invente est merveilleux !

Agrandissement : Illustration 5

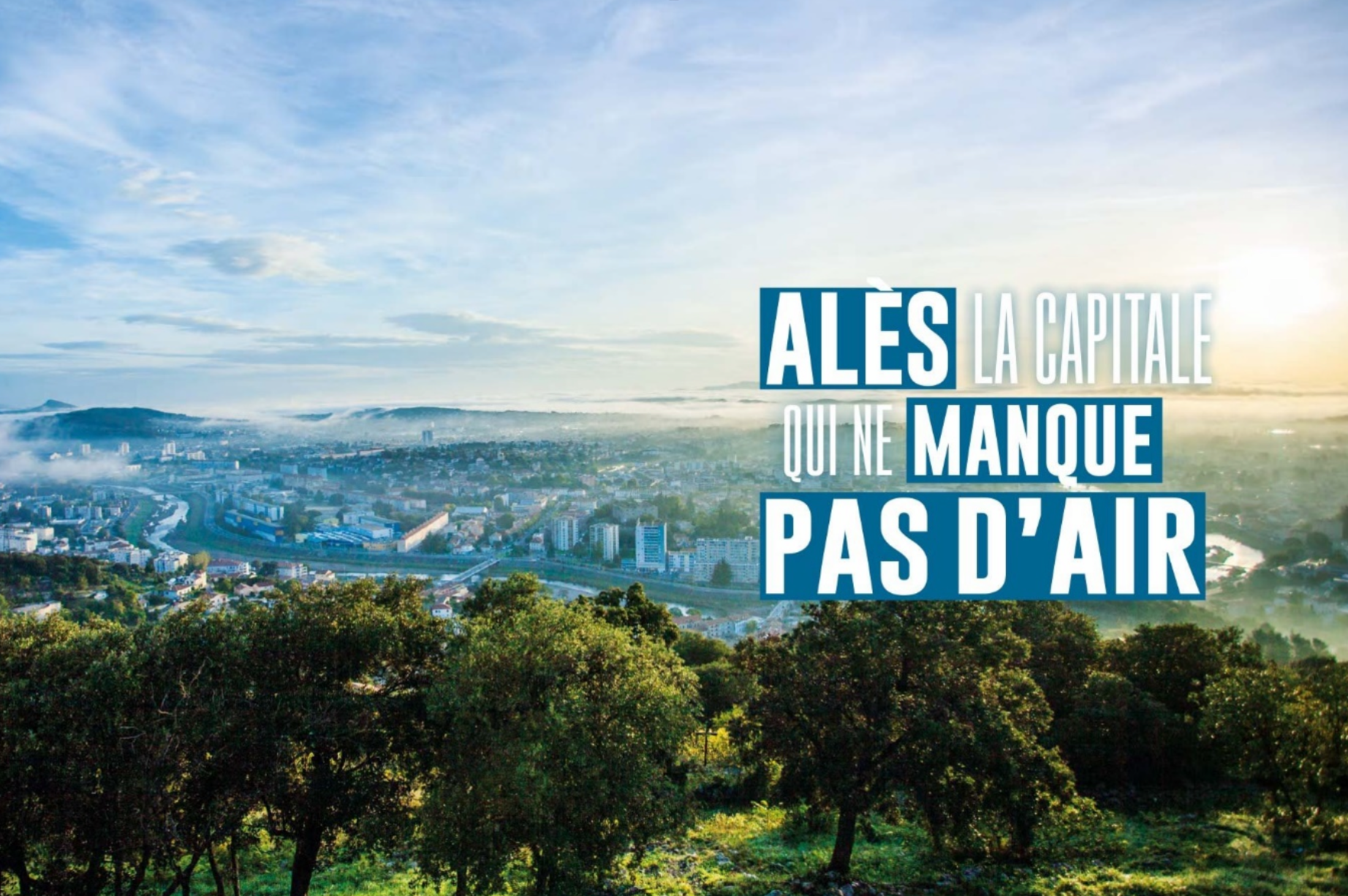

Comprendre les pratiques jardinières demande de se pencher d’abord sur l'historique des jardins alésiens. Un fantôme reste présent dans la ville : l'Abbé Lemire. Député à partir de 1893, il porta une forte conviction : des jardins familiaux pour soutenir la condition ouvrière.

Son œuvre s'est immiscée à Alès : la société civile se mobilise autour de l'Abbé et les premiers lopins de terre émergent à partir de 1916. Pendant la seconde guerre mondiale, c'est l'apogée : la commune compte une centaine de jardins, produisant en partie pour le marché noir.

Puis c'est la sortie des ténèbres, ce sont les Trente Glorieuses et l'explosion de l'économie tertiaire. Alès s'agrandit sous la mairie Paul Béchard et des quartiers voient le jour sur ce qui était auparavant terres de fruits et de légumes. Les jardins disparaissent sous le béton.

C'est aussi à cette période qu'Alès vit l'un de ses plus grands malheurs : son centre-ville médiéval est complétement rasé, au nom de la modernité souhaitée par le maire. L'histoire en décidera pourtant autrement : les nouveaux bâtiments de l'époque sont aujourd'hui classés HLM.

Les politiques de patrimonialisation des vieux centres-villes arriveront trop tard : à Alès le mal sera fait. Seul quelques cartes postales rappellent ce que fut la vieille cité. L'impact est important : Alès perd à la fois son héritage et son enracinement dans le paysage cévenol.

Agrandissement : Illustration 6

La ville se développe donc jusque dans les années 80 environ. Puis c'est le contre-coup : la concurrence des métropoles, la fermeture des dernières industries entrainent une décroissance démographique importante. Une opportunité pour les jardins qui émergent de nouveau.

En plus des parcelles récemment acquises par l'association des jardins familiaux, institution historique datant de la période Lemire, la mairie développe des jardins dans les quartiers pauvres. Appui aux populations pauvres ou simples politiques d'embellissement ? Nous y reviendrons.

Quoi qu'il en soit, cette projection historique permet de dégager un résultat important : l'évolution des jardins a suivi les évolutions économiques. Ils ont diminué lorsque la ville a connu une forte croissance ; ils se sont développés lorsque la ville a connu une décroissance.

Une première conclusion de notre étude se dessine : les jardins sont des lieux où s'invente résilience lorsque les temps sont durs. Face aux précarités contemporaines, les redécouvrir ouvre à de belles perspectives, à condition de mieux comprendre les fonctions qu’ils forgent pour les jardiniers !

Agrandissement : Illustration 7

La première fois que j'ai toqué à la porte des jardins, une chose m'a particulièrement marqué : ils sont barricadés comme des petites forteresses. Les formes les plus impressionnantes s’observent dans les jardins sur foncier privé. Certains sont même gardés par des chiens. Indice de l'importance de la production ?

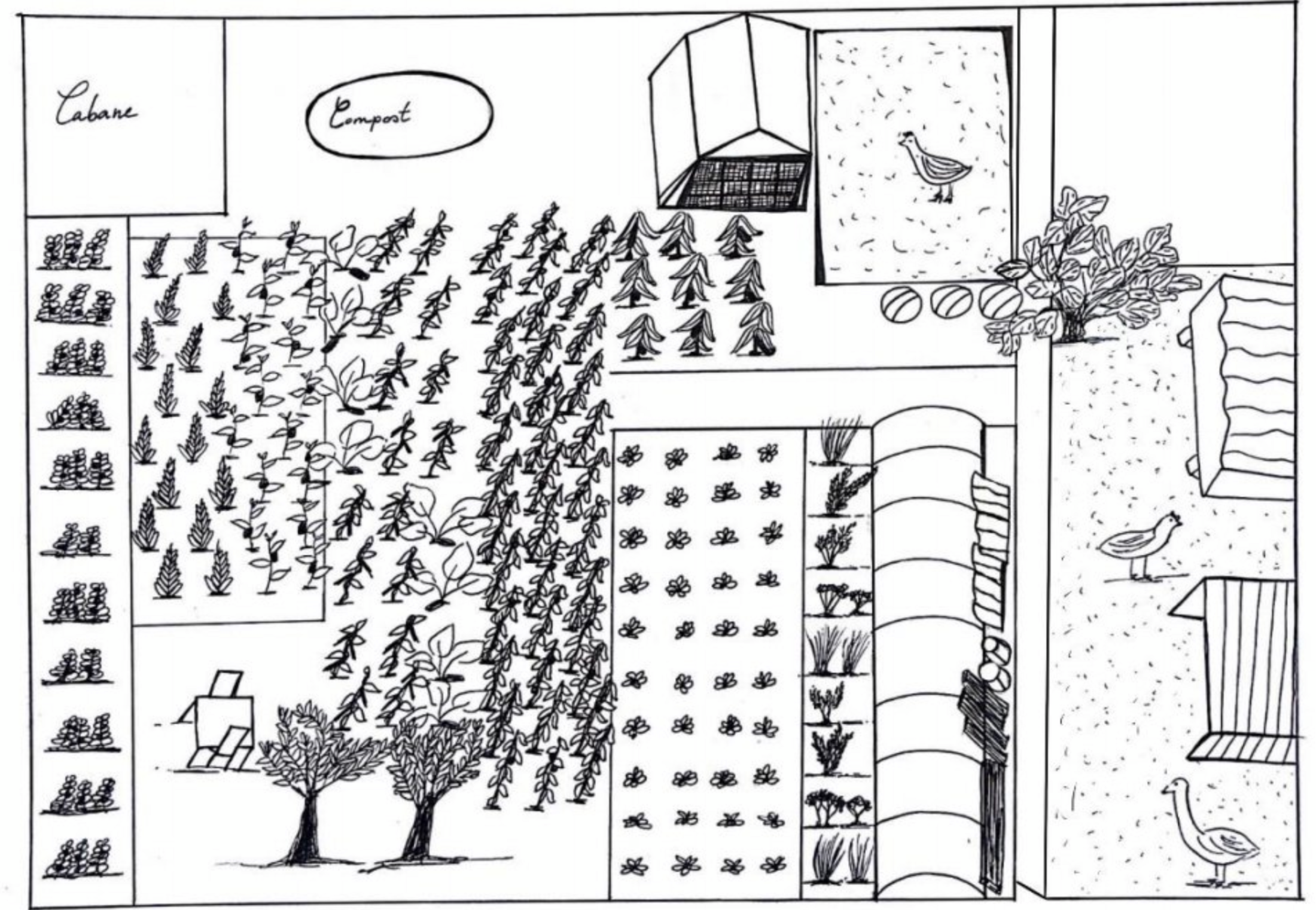

Pousser définitivement la porte des jardins, permet d'en avoir le cœur net : partout des cultures, des fruits et des légumes, des plantes aromatiques, parfois mêmes des petits élevages. Ils sont productifs et, aux dires des jardiniers, permettent une certaine autonomie alimentaire.

Certains jardiniers innovent même pour gagner de l'espace : des fraises dans des tuyaux, des pyramides pour les haricots, autant de techniques permettant de libérer la place au sol et de tirer des avantages réciproques des différents légumes cultivées. Les jardins sont de petits laboratoires d'agronomie.

Agrandissement : Illustration 8

Echanger avec les jardiniers confirme l'intention de produire beaucoup : tous les jardiniers ou presque disent être retournés à la terre pour des raisons économiques. Face à la précarité, le jardin est un moyen de subvenir aux besoins alimentaire des familles mais aussi d'arrondir les fins de mois par la vente de certains produits dans des réseaux amicaux ou familiaux. Face au chômage longue durée, au RSA, à de petites retraites, à des traumatismes familiaux, les jardins sont des cannes, des épaules, des guides et des soutiens.

En effet, nos enquêtes ont montré que la plupart des jardiniers ont peu de ressources monétaires. Ne gagnant qu'entre 19 à 40 euros par jour et par personne, dont une grande partie passe dans le loyer, on peut aisément imaginer l'importance économique des jardins pour les jardiniers.

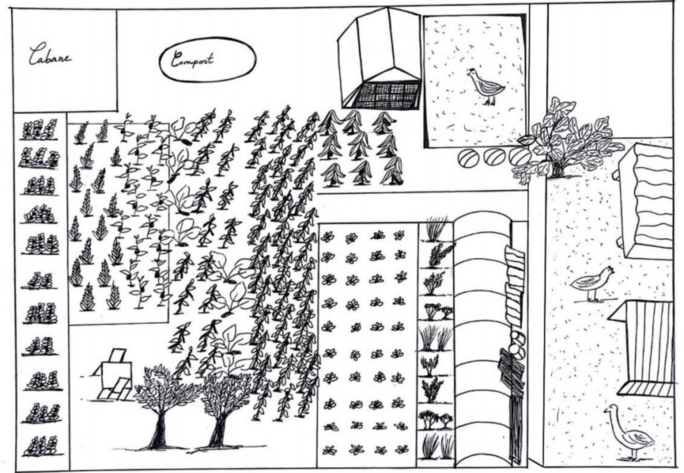

Chaque jardin est unique, chaque jardinier l'est tout autant. Néanmoins, l'exercice de recherche nous pousse à écrire des tendances. Nous avons donc schématisé des jardins types présents à Alès, mettant en avant leur potentiel productif. Les jardins sont des véritables greniers pour les familles.

Agrandissement : Illustration 9

Néanmoins très vite, on se rend compte que ce n'est pas tout ! Dans le discours des jardiniers, s'observe une forme d'apprentissage. Si la motivation économique est souvent première pour accéder à un jardin, elle devient, au fil de la pratique, indissociables d'autres motivations.

Des motivations sociales. Dans les jardins on peut rencontrer des gens différents, on peut apprendre et monter en compétence. Henri a tout appris aux jardins, il est devenu un pilier qui partage maintenant ses connaissances. De "chômeur je suis devenu professeur" dit-il.

Autre histoire mais même importance sociale : Baba est d'origine algérienne. Après un chômage longue durée, il accède à un jardin. Il m'a dit un jour : "tu vois, avant je passais mes journées au bistrot, aujourd'hui je vends des pieds de menthe à mes copains algériens"...

Pour l'image que Baba a de lui-même, et pour l'image que les autres ont de lui, cela change tout ! Les jardins sont des lieux qui, après une période de marginalisation, permettent de reprendre confiance, de forger des possibles, d’acquérir un pouvoir d’agir.

Le plus beau c'est que les relations sociales ne s'arrêtent pas aux humains ! Les jardiniers cultivent la diversité : hôtel à insecte, fleurs, nichoir à oiseaux... Malgré la précarité, les jardiniers sacrifient des espaces productifs pour être en lien avec la biodiversité.

Au sein des liens qui s'inventent dans les jardins, les fantômes sont également du nombre. Jacques coupe ses tomates chaque année avec un sécateur tout rouillé, relativement peu efficace. Pour rien au monde, il en changerait ! C'était le sécateur du grand père qui a tout appris à Jacques.

Entre les fantômes d'hier et les espoirs futurs, le présent est comme en suspend. Les jardiniers ne semblent pas toujours réellement savoir ce qu’ils sont devenus. Dans les jardins, ils forgent néanmoins, sous le regard des cieux, la possibilité de pouvoir devenir encore.

Agrandissement : Illustration 10

Autre motivation : le paysage. La plupart des jardiniers viennent des quartiers HLM. Les jardins sont des lieux ouverts, qui diversifient l'espace, la perception du territoire, et les vocations. Ils permettent aux populations de s'approprier la ville, par-delà leur seul quartier.

Certains jardiniers se mettent même à pratiquer les cévennes : pour aller chercher des aiguilles de pin pour leur parcelle, de la paille, pour aller aux champignons, pour randonner, se baigner dans les ruisseaux. Autant d'activités qu'ils ne pratiquaient pas avant de jardiner.

Alors que les "petits coins des Cévennes" sont souvent pratiqués par des personnes à forts capitaux sociaux et économiques, les jardins permettent à des jardiniers de s'ouvrir aux possibilités du territoire. Les jardins réconcilient Alès et les montagnes qui s'étendent au-delà.

Reconstruire des récits aimés en ville est également constitutive de l’activité jardinière. Rappelons-nous, Alès a détruit son vieux centre, et par extension des lieux et symboles appréciés par les riverains. Dans les jardins, on reconstruit des espaces et des ambiances aimés. Les jardins sont gorgés de mélancolie.

Cela nous amène à une autre conclusion : malgré la précarité économique, les jardins sont des lieux qui participent à des fonctions plurielles pour les jardiniers. Ils sont des espaces productifs et esthétiques permettant d'être en lien et de renouer avec l'émancipation.

Agrandissement : Illustration 11

Au-delà de la "jardinologie", quels enseignements peut-on tirer des jardins pour lutter contre la précarité ? Comment, à partir des jardins, peut-on penser le futur des villes moyennes ?

Premier enseignement pour le territoire : alors que la commune cherche à se réinventer en attirant les cadres des grandes métropoles, les jardins montrent que les populations précaires peuvent également créer pour la ville, faire lien et forger des futurs souhaitables.

Ainsi, en reconsidérant les personnes qui sont déjà sur le territoire, en leur donnant de véritables capacités d'agir, en les accompagnant dans leurs projets, les pouvoirs publics pourraient redonner un réel souffle à la ville tout en luttant contre la précarité !

La ville d'Alès a d'ailleurs l'avantage d'être déjà cosmopolite : pour répondre à la gourmandise des mines, des travailleurs sont venus du Maghreb, de Pologne, d'Afrique de l'Ouest... Autant de possibles souhaitables si les populations pouvaient se rencontrer et agir ensemble.

Cet accompagnement est d'autant plus nécessaire, que les jardins, dans le cadre d'Alès ne permettent pas réellement de sortir les personnes de la précarité financière. Parce que les jardins ne concernent qu'une minorité de personne réellement dans la précarité à Alès... Mais aussi parce que les jardiniers, pris par "la passion" du jardinage, arrêtent souvent de chercher un emploi à côté. Être jardinier devient leurs fonctions territoriales. Mais, même dans les espaces les plus productifs, les apports des jardins ne permettent pas de dégager un SMIC.

De fait, pour permettre à la commune d'évoluer, les jardins doivent prendre part à un projet territorial plus grand. Ce projet, à l'image de l'émancipation rendue possible par les jardins, doit nécessairement s'ancrer dans des approches relationnelles : du lien de partout.

Ces dynamiques relationnelles peuvent prendre des formes plurielles : des tiers lieux, des espaces de rencontres, de nouveaux symboles et récits urbains, une démocratie partagée, une autre manière de faire habitat et espace public, de la nature et de la culture en ville...

La relation, à l'échelle des territoires, a l'immense mérite de défiger l'histoire d'un territoire tout en valorisant ses propres singularités. A Alès, l'enjeu est grand : miser sur la diversité des habitants tout en enracinant de nouveau la ville dans son héritage cévenol.

J'aime beaucoup l'expression du géographe Augustin Berque qui résume bien l'idéal d'un lieu : "chaque commune a besoin de monter de la terre autant que de descendre du ciel". Un dialogue permanent entre singularité et universalité.

Troisième enseignement territorial : l'expérience des jardins à Alès montre à quel point nous avons besoin de "désurbaniser la terre". C'est à dire végétaliser dans les grandes villes, mais aussi permettre aux gens de retourner vivre dans les territoires : petites villes et villages.

Agrandissement : Illustration 12

Il y a de la place dans les territoires ! La diversité des Cévennes, y compris sa biodiversité, s'est écroulée car le territoire n'était plus habité ! Nous avons besoin de réhabiter nos villes et villages, tout en réfléchissant aux règles de la coexistence avec le non humain.

Permettre tel rééquilibrage territorial demande nécessairement de distribuer autrement les opportunités sociales et économiques, les imaginaires, les bassins d'emplois, les universités, les services publics et privés, la représentation que l'on se fait des régions et petits pays...

C'est un immense chantier scientifique, citoyen, entrepreneurial et politique qui s'ouvre. Il occupera surement plusieurs générations, mais il est ô combien nécessaire : réagencer le dialogue entre Etat et territoires pour plus de justice, d'écologie, de liens et de diversité.

Cette question, qui peut également se déployer à l'échelle internationale, est le combat de tous les combats. Pour emmener cause sociale et cause environnementale dans un seul et même horizon, humains et non humains dans un seul même bateau, nous avons besoin de construire une France qui puisse abriter et réconcilier plusieurs frances ; de construire un monde qui puisse enfin abriter et réconcilier plusieurs mondes.

Je sors de ces 5 ans de recherches avec une forte conviction : tout est une question de lien.