Dans un billet récent, peut-être maladroit et péremptoire, je commentais des sondages sur la position de la population russe vis-à-vis de guerre en Ukraine. Je reprends pour ce billet un long interview sur le même thème de Lev Goudkov par le journal Meduza. C’est un texte à lire, assurément, il est ici, en russe.

Lev Goudkov est un sociologue soviétique, et russe, un de ceux qui avec Iouri Levada ont développé les enquêtes d’opinion en Russie, et qui ont essayé et largement réussi à en faire l’instrument d’une analyse objective et indépendante de la société russe. Il a été directeur de 2006 à 2021 directeur du centre Levada, dont j’ai à de nombreuses reprises exploité les travaux : c'est la source de 18 billets de ce blog, ainsi que des graphiques que j'insère dans ce billet.

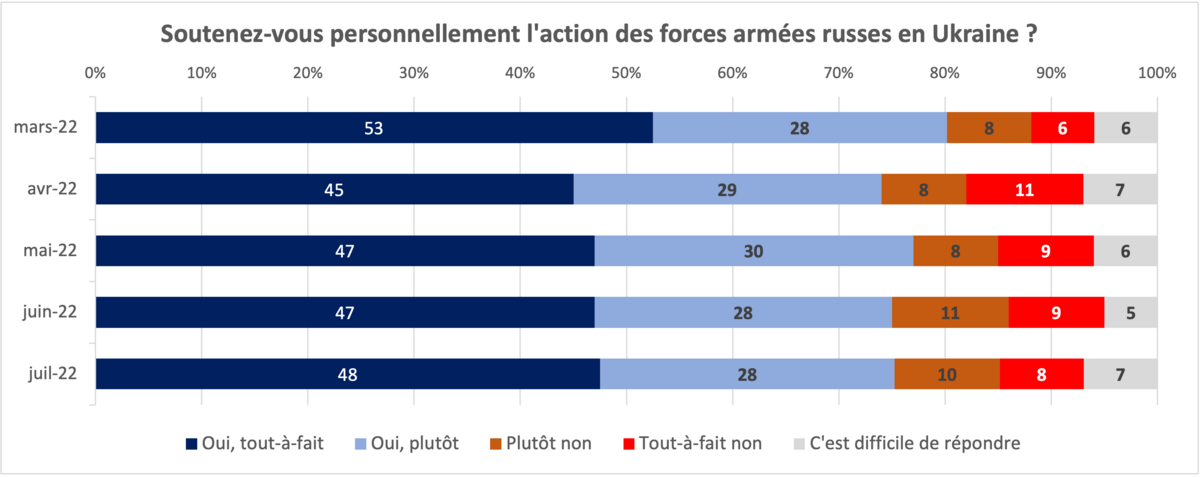

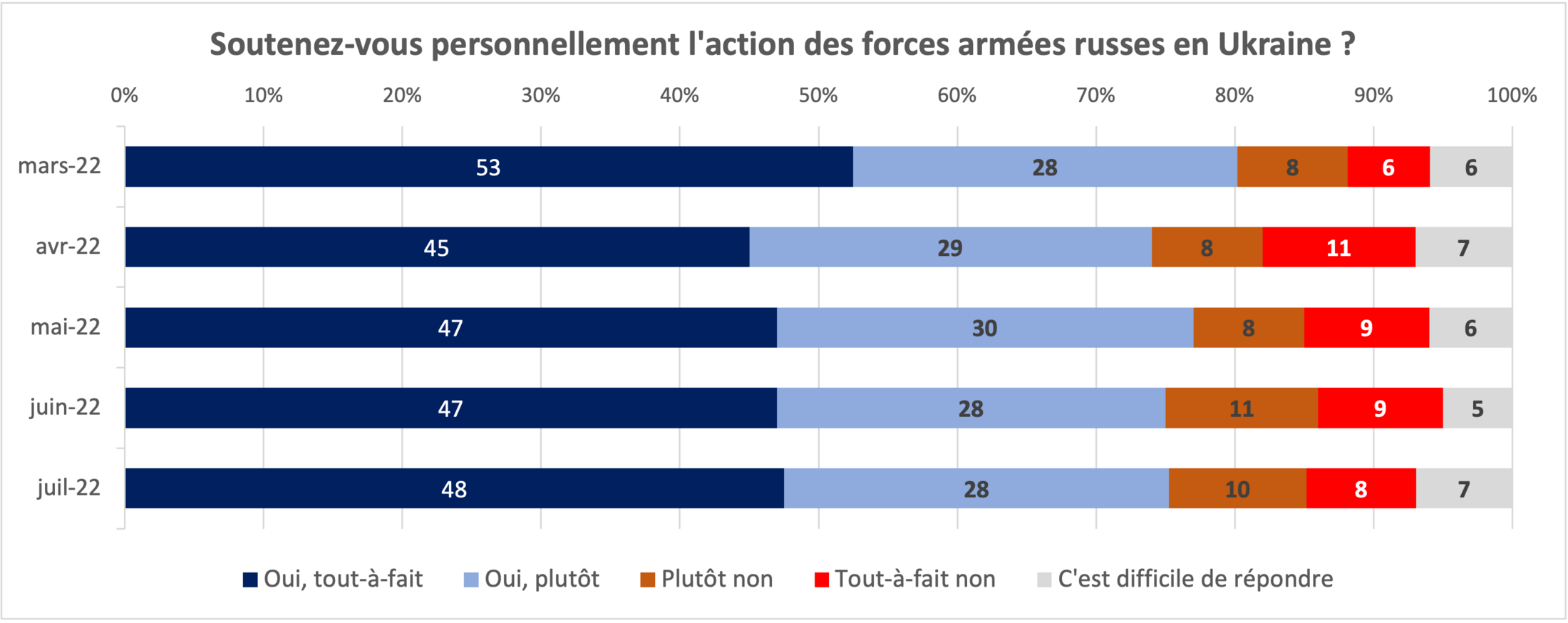

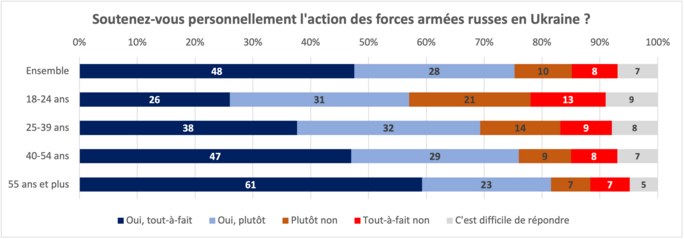

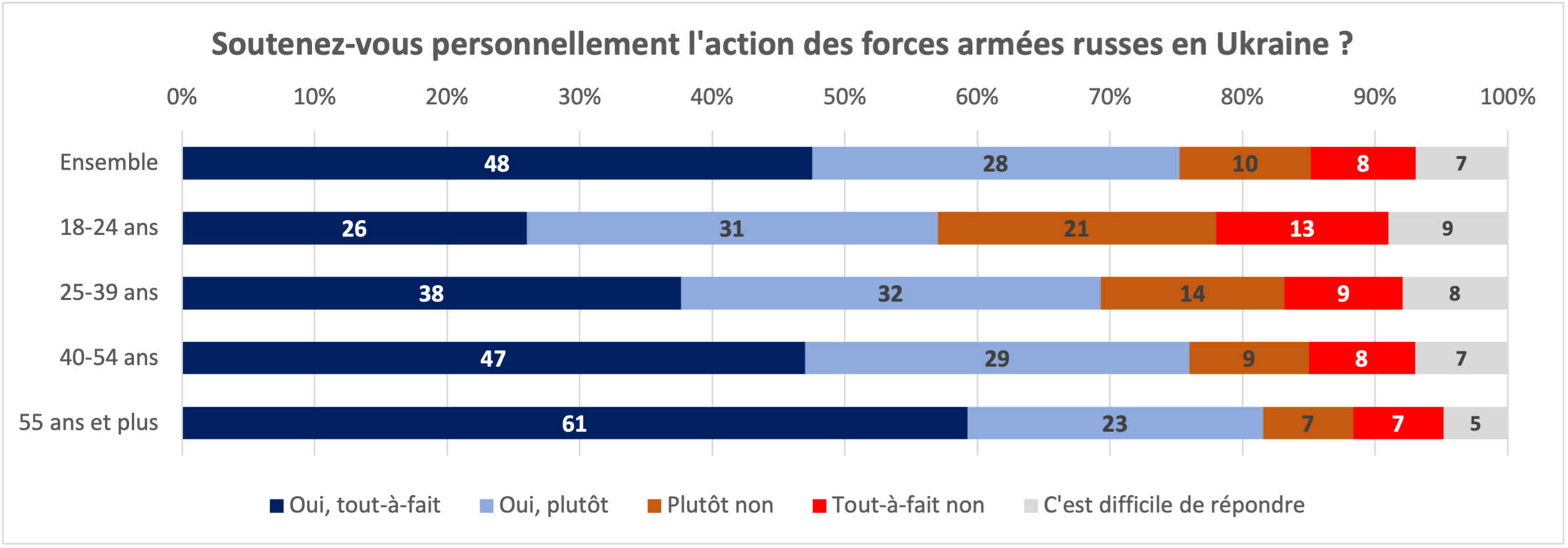

Goudkov commence par écarter l’idée, commode, de biais dans les réponses liés à la crainte du pouvoir ou au refus de se prononcer sur des questions politiquement sensibles. Le nombre des refus de répondre aux enquêtes de Levada, environ 15 %, n’aurait pas varié par rapport à avant le conflit. Les corrélations entre caractéristiques socioprofessionnelles et positions prises seraient restées comparables, et ceux qui sont mécontents des autorités souhaiteraient toujours instamment être entendus et exprimer leur opinion. Seul l’emploi du vocabulaire imposé par les autorités, opération militaire spéciale plutôt que guerre biaiserait significativement les réponses. Sur ces bases, ce serait donc en juillet, dans la dernière enquête réalisée par Levada, 76 % des Russes soutiendraient l’action des forces armées russes en Ukraine (48 % tout-à-fait, 28 % plutôt), contre 18 % qui ne la soutiendraient pas (10 % plutôt non et 8 % tout à fait non).

Les deux graphiques ci-dessous, qui ne figurent pas l'interview, présentent l'évolution des réponses à cette question entre mars et juillet 2022, et leur ventilation par classe d'âge pour juillet 2022. On sait que les opposants à la guerre sont plus nombreux, mais pas encore majoritaires, chez les jeunes adultes.

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

Goudkov voit dans ces réponses l’effet direct d’une propagande anti-ukrainienne ancienne et constante du pouvoir russe. L'opinion publique est selon lui préparée à la guerre depuis l'avènement de Poutine, les révolutions de couleur en Géorgie, en Ukraine et l’adhésion des pays baltes à l'OTAN et l’UE. S'agissant de l'Ukraine, cette propagande a été rythmée par ses cycles électoraux, avec l’évocation dans les débats politiques de la question de l’adhésion à l’UE. Elle s’est accentuée en 2008 avec le refus de l’Ukraine de participer à la guerre contre la Géorgie.

Après l’annexion de la Crimée, Maïdan et la fuite de Viktor Ianoukovitch, le pouvoir russe a introduit une nouvelle thématique, celle d’un coup d'État fasciste, initié et financé par les États-Unis. Elle a ainsi intégré avec efficacité une référence à la victoire de 1945 sur l’Allemagne nazie et le thème de la lutte contre le fascisme qui est l'une des clés de la conscience nationale russe.

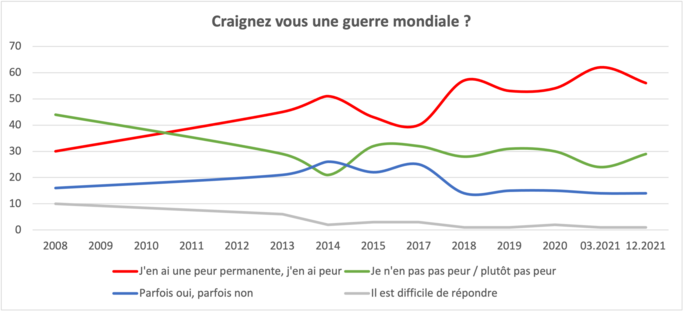

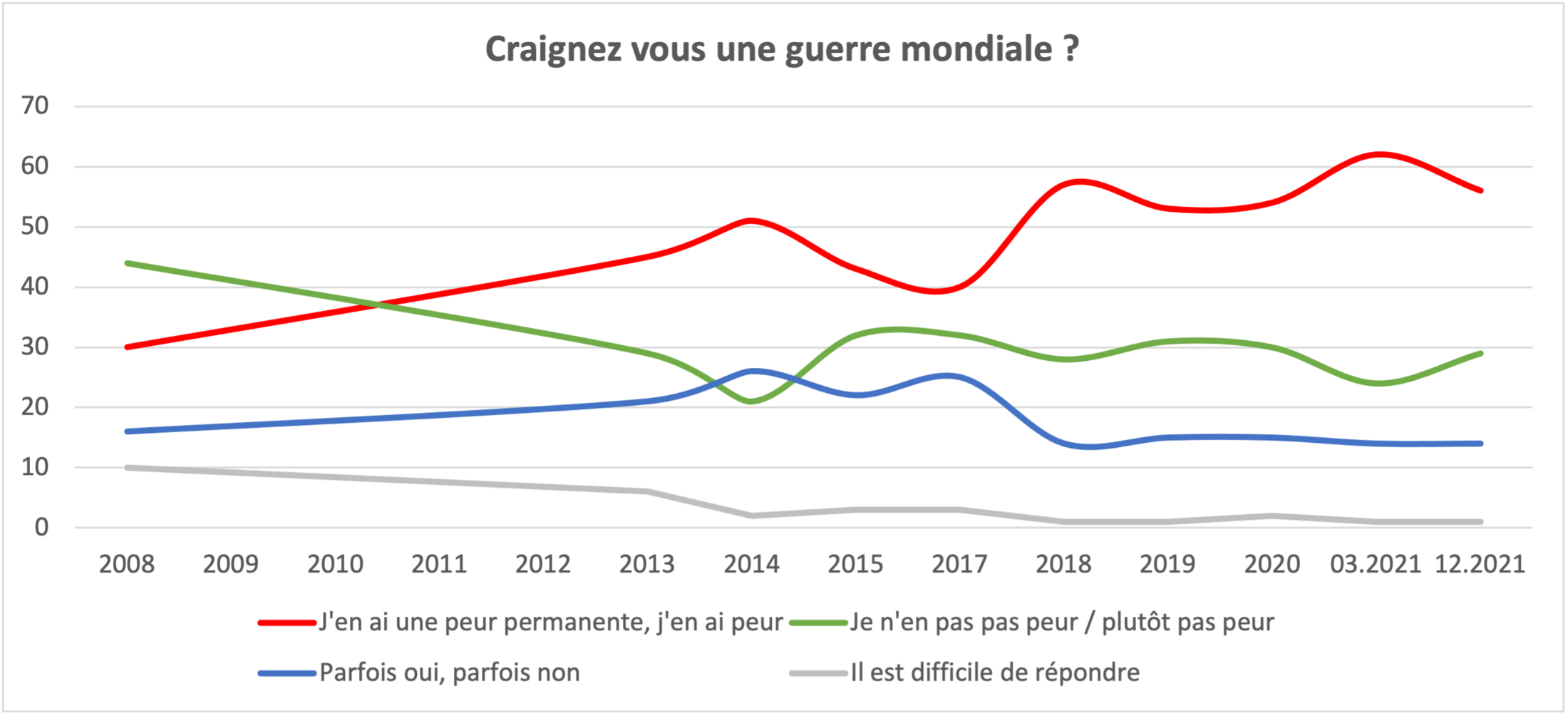

Un autre point d’appui de la propagande des autorités est, toujours selon Lev Goudkov, la peur instrumentée d’un conflit mondial : à la fin 2021, 56 % des Russes s'attendaient à une grande guerre et en avaient peur. Je rajoute que c'était la deuxième de leurs craintes majeures, après celle de la maladie d’un proche, comme le montre cette autre enquête de Levada, et en extrais ce graphique, qui montre l'évolution à la hausse de cet indicateur depuis 2008, après qu'il a eu baissé dans la période qui a suivi l'effondrement de l'URSS. Elle me semble illustrer comment, à force de faire croire à la possibilité de la guerre, le pouvoir a manœuvré à la faire accepter.

Agrandissement : Illustration 3

Un dernier levier est que cette propagande sème et joue de la confusion, qu’elle commence par effrayer et désorienter pour, selon les mots de Goudkov, « mettre l’opinion dans un état de sidération et d’horreur » et « étouffer sa capacité de rationalisation critique ». C'est bien le cas.

Dans ce contexte, Goudkov considère que le soutien exprimé dans les réponses à l’enquête de Levada à l’intervention militaire en Ukraine n’est pas une adhésion active ni une réaction d’euphorie patriotique, mais — et c’est le titre retenu pour l’article de Meduza — « une forme habituelle de complicité passive quand il y a crime d’État ». Elle témoigne d’une absence de la résistance morale, d’une insensibilité volontaire à ce qui ne touche pas les plus proches et d’une démission de la pensée nécessaire à ceux qui veulent survivre dans un État répressif. L’identification démonstrative aux autorités a pour contrepartie la renonciation opportuniste à son propre jugement.

La confusion, le cynisme, l’indifférence sont favorisées par l’absence « d’autorités morales » dans la société russe. La cause en est le travail fait par les autorités pour les délégitimer, fermer l’accès à l’information, et faire que la majorité de la population ne connaisse que la propagande agressive, continue et extrêmement hostile qui traverse tous canaux, y compris religieux. L’opposition, qui aurait pu jouer ce rôle, mais ne l’a pas fait, selon Goudkov, et se serait décrédibilisée en ne proposant pas de plate-forme alternative, est maintenant réprimée et vaincue.

Constat sévère, et pour partie décourageant. Il peut nous surprendre, nous Français, mais peut-être ne savons nous pas ce qu’est le totalitarisme.

Goudkov indique cependant qu’une évolution de l’opinion russe est possible : le soutien apporté au pouvoir n’est que formel et passif, les inquiétudes sur le cours de la guerre sont réelles, les véritables attentes de la population sont ailleurs, dans la santé, l’éducation, la sécurité sociale, la résolution des problèmes sociaux, le développement des infrastructures, des emplois sûrs et une certaine stabilité économique pour que la vie ne se détériore pas plus.

Ce processus n’est pas, selon lui, engagé, et un autre, celui d’une acceptation routinière de la guerre, serait possiblement en cours. Il faudrait selon Goudkov un choc, qui ne s’est pas encore produit.

Il conclut en rappelant que dans l’histoire russe, depuis le 19e siècle, « les défaites militaires se sont toujours transformées en crise politique aiguë ou en révolution ». La guerre de Crimée a conduit aux réformes d'Alexandre II. La révolution de 1905 a fait suite à la défaite de la guerre russo-japonaise. La Première guerre mondiale a débouché sur la révolution bolchévique . L'Afghanistan a miné la légitimité du système soviétique. La guerre de Tchétchénie a conduit à l’éviction du pouvoir des réformateurs démocratiques.

Pour ma part, je voudrais conclure en mentionnant un autre point évoqué dans l'interview. Il n’est pas déterminant, mais permet de faire le lien avec le thème de ce blog. Goudkov indique que les administrations intermédiaires (qu’il appelle « la bureaucratie médiane »), celles qui sont prises dans des tensions conflictuelles entre ce que demande le pouvoir et ce que la population attend d’elles, et ne peuvent s’abstraire de la réalité, se taisent, par peur, mais savent quels sont tous les échecs, les failles et les erreurs des politiques gouvernementales. Comme les milieux économiques, elles n’apporteront pas de soutien aux autorités en cas de crise. Si cela est vrai, cela l’est certainement pour les politiques sociales dont je parle ici.