Un autre billet paresseux. Il l’est parce que j’y recycle des graphiques destinés à mon usage personnel : je prépare une intervention sur la politique familiale français pour une conférence qui se tiendra à Tchita, et je voulais en furetant dans les statistiques de Rosstat mieux comprendre la situation démographique russe. Il l’est aussi parce que je me permets une conclusion à l’emporte-pièce, je m’efforce d’habitude d’avoir sur ce blog plus de rigueur intellectuelle.

Le graphique, le voila : Il donne l’évolution de l’âge des femmes russes à la naissance de leurs enfants, indépendamment du rang de naissance, et pour les trois premiers rangs.

Agrandissement : Illustration 1

J’y vois un fait social, un changement majeur, et qui n’est manifestement pas achevé. Un de ces changements aussi qu’une élite âgée a du mal à voir, parce qu’elle est figée dans son passé reproducteur. Ce qui est en cause dans ces courbes, c’est probablement le travail des femmes — mais les taux d’activité des femmes soviétiques étaient déjà élevés, et, plus profondément, la façon dont, génération après génération, les femmes et les hommes se projettent dans l’avenir quand ils décident d’avoir ou de garder un enfant; et dont ils essaient d'organiser leur vie.

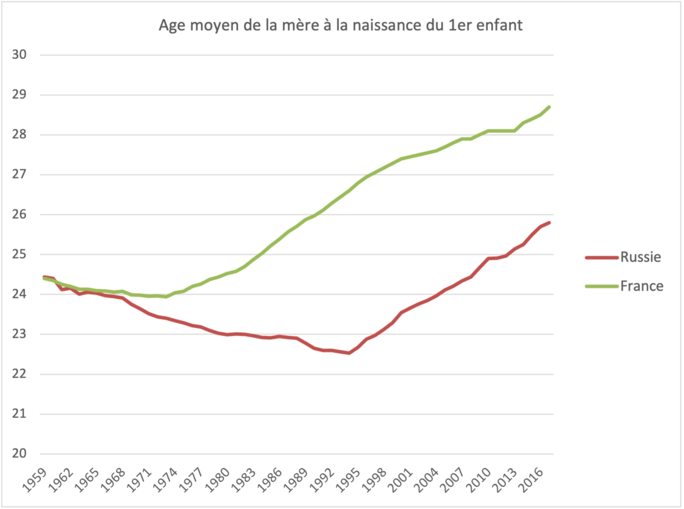

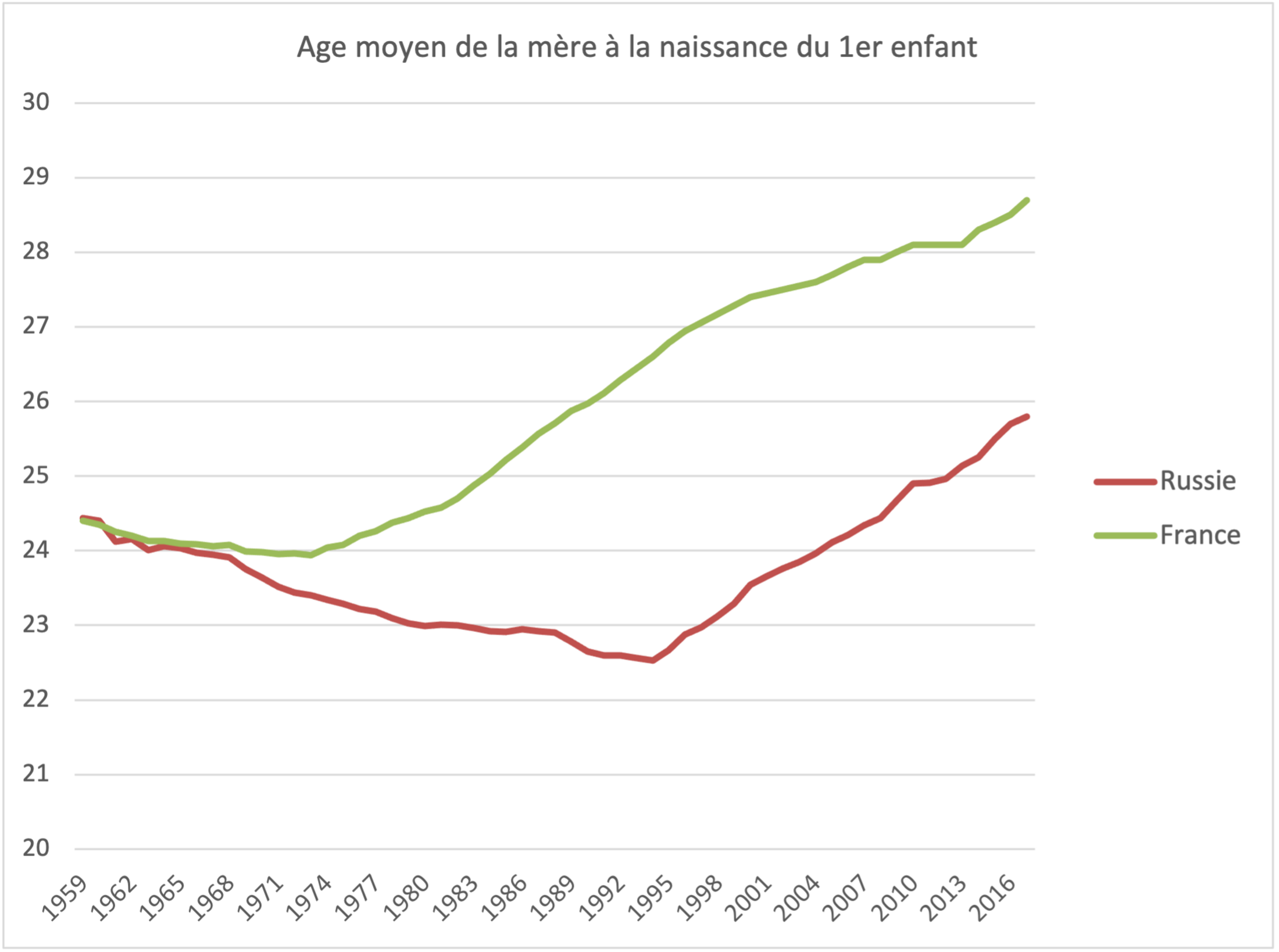

La forme de ces courbes n’est pas surprenante, elle se retrouve dans la plupart des pays d’Europe, et la transition entre la période de baisse de l’âge moyen des mères à la naissance, et celle de hausse, plus rapide, qui suit, est le plus souvent très rapide. Cela a été le cas aussi en France, comme le montre ce second graphique :

Agrandissement : Illustration 2

Mais le moment de la rupture change suivant les pays. En France, c’est la fin des trente glorieuses et l’épuisement de la bouffée soixante-huitarde. En Russie, la péréstroïka et les désenchantements cruels qui l’ont suivie. Est-ce vraiment de bonnes raisons pour remettre les enfants à plus tard ?