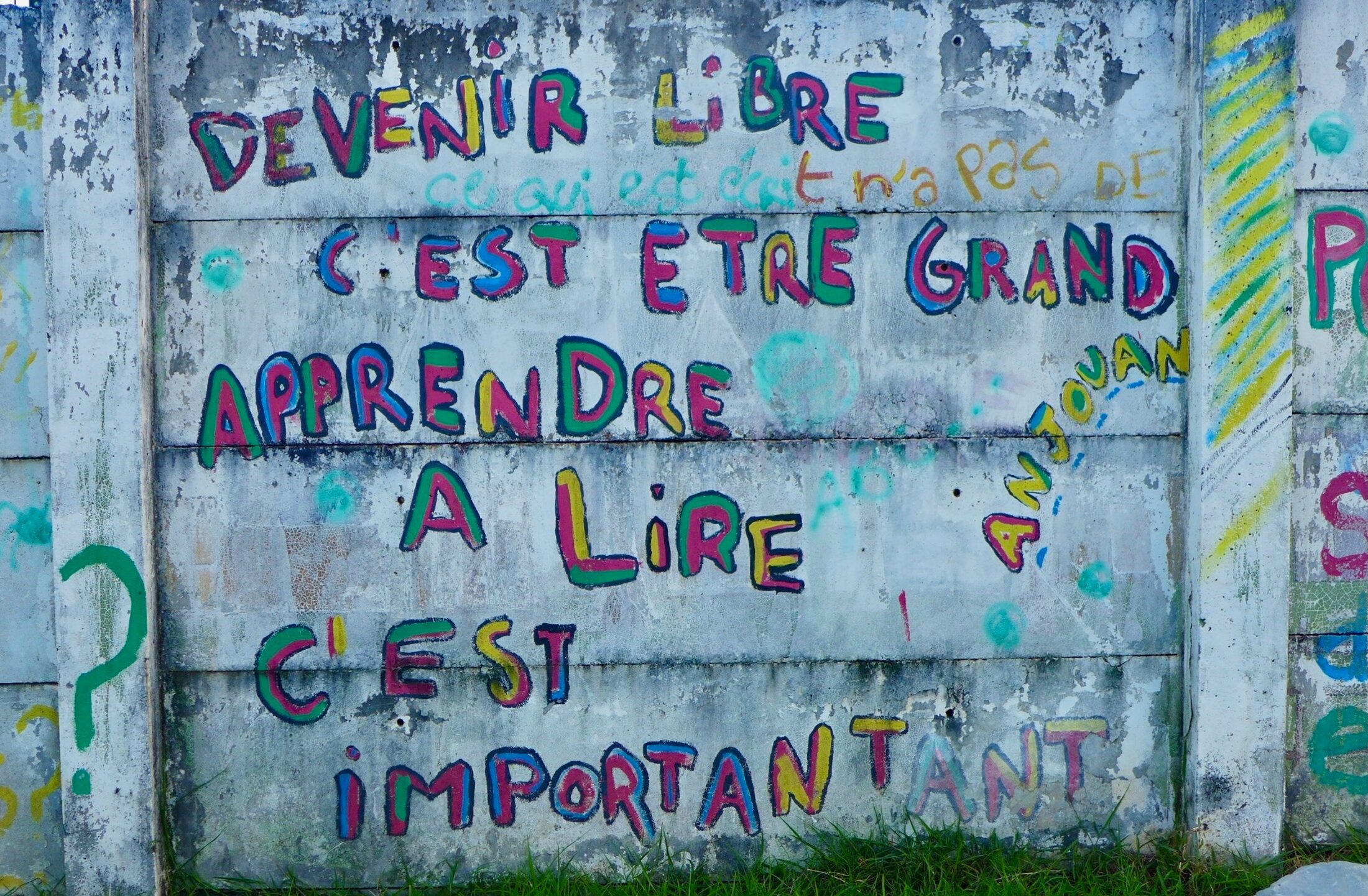

Agrandissement : Illustration 1

La question du droit du sol à Mayotte revient comme une vieille rengaine. En 2005 déjà, le ministre de l’Outre-mer de l’époque proposait son abolition pour endiguer l’arrivée massive de femmes enceintes soucieuses d’offrir la nationalité française en cadeau de naissance à leur enfant[1]. La proposition sans lendemain s’inscrivait dans un lent processus de dégradation de l’esprit d’hospitalité et d’une lutte inlassable contre les migrants installés sur le territoire national. Vingt ans plus tard l’argument sert encore, dans les mêmes termes, mais cette fois il fait mouche. Il affronte moins de résistance et ses partisans croient à son succès.

Toute cette affaire repose sur un leurre : naître sur le sol français ne confère aucun droit. S’y ajoute l’impérative condition de résidence de cinq ans au moins lors du dépôt de la déclaration de nationalité au tribunal judiciaire. La déclaration peut être déposée à l’âge de treize ans par les deux parents, ou par le jeune lui-même à l’âge de seize ans ou de dix-huit ans.

Aujourd’hui, avant même le coup de grâce espéré par ses promoteurs locaux, le droit du sol n’est plus sur la terre lointaine qu’une guenille réduite à peu de choses. La loi Asile de 2018 l’a bien détricoté en conditionnant son accès pour les enfants nés de parents étrangers à la présence régulière de l’un des deux au moins, trois mois avant la naissance, mention inscrite sur l’acte de naissance[2]. Mais elle ne s'arrête pas à cette simple retouche qui vise les enfants à venir, il lui faut aussi frapper les enfants déjà nés en ajoutant aux conditions de résidence pour l’enfant né à Mayotte l’obligation de résidence régulière d’un au moins de ses parents durant les cinq années précédentes.

Dès que l’exécutif touche à des principes fondamentaux qui symbolisent l’identité de la Nation, dans le seul but d’exclure de la communauté des indésirables, le ver est dans le fruit et son pourrissement irréversible. Pire encore, dans la mesure où de telles initiatives échouent à produire les effets attendus, en l’occurrence tarir les flux migratoires depuis les iles voisines, la surenchère parait inévitable.

Les restrictions apportées en 2018 n’ont pas été évaluées autrement que par la vague déception face à une situation migratoire inchangée.

Que s’est-il passé à Mayotte depuis la signature des décrets d’application de la loi ? Les enfants nés après le 1er mars 2019 connaîtront leur sort au plus tôt à l’âge de 13 ans, au plus tard à l’âge de 18 ans. Mais ils se préparent à une existence en tant qu’étranger avec toutes les conséquences que cela implique à Mayotte, département d’Outre-mer soumis à un droit dérogatoire accentué d’un déni de droit[3].

Il aurait fallu attendre 2037 pour évaluer cette mesure si le législateur n’avait prévu une clause de rétroactivité qui rend immédiats les effets de la loi grâce à la condition de résidence régulière d’un des parents. Il apparaît donc que si l’abolition du droit du sol aura peu d’incidences sur les déplacements inter-iles, elle a déjà frappé les enfants.

Les jeunes gens ont pu faire l’expérience immédiate sur leur destin personnel et professionnel de ces manigances irréfléchies avec un principe fondamental de la République. La véritable intention des autorités extrémistes, quand elles jouent avec les règles d’accès à la nationalité française, vise à exclure les populations en raison de leurs origines, et surtout de contrarier tout ce qui pourrait faciliter leur intégration dans la communauté nationale. Il est bien clair que les enfants concernés par cette affaire naissent en France, qu’ils sont destinés à y résider et y construire leur vie, en fonction de l’autonomie qui leur est concédée. Voilà ce que les autorités entendent empêcher.

Cette clause de rétroactivité de la loi, dont le caractère problématique n’a jamais été clairement dénoncé, a placé du jour au lendemain des enfants et adolescents en situation de déchéance de nationalité puisque la promesse d’appartenir à la nation française, dans laquelle ils ont été élevés, a été trahie soudain au moment où ils accèdent à la majorité et entament leur vie d’adulte. Brutalement, l’État les confirme étrangers et anéantit leurs projets professionnels construits dans les écoles de la République. Ils deviennent à la fois étrangers dans leur pays natal, étrangers du pays de leurs parents, des gens sans terre, sans lieu. Ils rejoignent le destin de leurs camarades de classe, de quartier, venus tout petits en compagnie de leurs parents dans les kwassa-kwassa périlleux, qui sont alors devenus étrangers du pays de leur naissance.

Car la France s’attaque à ses propres enfants, elle les ostracise en raison de l’origine de leurs parents dans le but avoué de combattre les migrations à travers eux, leur signifiant ainsi qu’il n’y a pour eux sur cette terre ni avenir ni espoir.

Non seulement elle fabrique des lois qui mettent à l’écart de la communauté nationale une partie de sa population mais elle n’hésite pas à violer ses propres lois pourtant dures aux étrangers pour les frapper davantage. Comble du culot, un ministre de l’Intérieur “assume” fièrement de défier les instances nationales et internationales dont la fonction constitutionnelle est précisément de contrôler les actes du pouvoir exécutif[4].

Qu’advient-il à ces jeunes enfants de parents étrangers, nés en France et promis à ce rejet tenace ? Une période d’observation de cinq années depuis le 1er mars 2019, date d’application de la loi Asile, permet de dresser un premier bilan.

La préfecture de Mayotte n’entend pas protéger ses enfants nés, élevés, instruits et éduqués sur la terre mahoraise. Elle refuse de respecter une mesure propre à permettre aux réprouvés de la nationalité de s’intégrer quand même dans la société française. Car la réglementation ménage un avenir en France pour les étrangers, malgré le discours xénophobe des élites et des autorités.

Une ordonnance du 20 janvier 2020 prévoit que « l’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”[5] ».

Exclure de la nationalité française n’implique pas automatiquement de rejeter de la communauté nationale ni d’entraver tout effort d’insertion sociale et professionnelle. L’application de l’ordonnance de 2020 ne présente aucune difficulté et pourrait être prise en charge aisément par l’école. À l’âge de 16 ans, les jeunes gens éligibles aux conditions prescrites suivent tous, sauf exceptions, leur scolarité en classe de seconde dans les lycées. Toutes les pièces justifiant la demande figurent dans leur dossier scolaire : acte de naissance en France, certificats de scolarité prouvant la présence continue de huit années et la scolarisation depuis l’âge de dix ans. Rien de plus n’est exigé. Il suffit que les autorités académiques organisent dans chaque établissement et dans chaque classe le repérage des élèves concernés par la procédure et les accompagnent dans leur démarche. Rien de bien compliqué.

Mais ce choix simple est rejeté, l'ordonnance est ignorée. Personne ne se sent concerné. L’élève lui-même méconnait le dispositif faute d’une séance d’information à ce sujet à l’école. Le rectorat se plie à l’esprit xénophobe de l’ile et aux directives du préfet ; toutes les administrations de Mayotte se complaisent dans l’idéologie dominante et exclusive du rejet et de l’éloignement à la frontière de tout étranger en dépit de ses droits personnels. Ainsi l’accession à la majorité, l’anniversaire des 18 ans, consacre la malédiction familiale et l’insécurité d’un pays où circuler est interdit et dangereux : puisque aucune régularisation avant cette date n’est admise par la puissance publique qui au contraire l’empêche, les jeunes majeur·es risquent à tout moment l’interpellation et l’éloignement aux Comores voisines.

Ce n’est pas tout. Une autre disposition, établie par décret le 29 juin 2016, permettrait, elle aussi, d’adoucir la vie des ressortissants étrangers si elle était appliquée sans faux-fuyant : elle ouvre la voie à la déclaration de nationalité des frères et sœurs de Français nés à l’étranger, en mesure d’apporter la preuve qu’ils ont suivi leur scolarité de l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans dans un établissement d’enseignement en France et de justifier une résidence en France depuis l’âge de 6 ans. C’est tout. Ces conditions seraient facilement remplies par nombre de jeunes gens maintenus adultes dans la clandestinité. L’ensemble d’une fratrie pourrait ainsi accéder à la nationalité si au moins l’une ou l’un est devenu·e français·e à la faveur de la règle du droit du sol. En clair cette disposition étend le droit à la nationalité par déclaration des plus jeunes aux ainés d’une fratrie nés à l’étranger avant la migration de la famille. Mais là encore la préfecture qui reçoit et instruit ces déclarations les examine comme des demandes de naturalisation et renvoie systématiquement les dossiers pour défaut de pièces.

A l’inverse donc de protéger les enfants en les informant de leurs droits et des dispositifs qui leur permettent d’y accéder et de vivre sereinement sur le territoire français, domine l’obsession politique de les brutaliser et de les berner.

Qu’arrive-t-il à ces enfants de la République, une fois majeurs et privés intentionnellement de toute protection juridique ?

Le 2 juillet 2023, Marie* une jeune femme de 19 ans, née en France, est interpelée sur la voie publique, retenue au Centre de rétention administrative (CRA). La préfecture fut immédiatement alertée à tous les niveaux, directeur du bureau de l’immigration et son secrétariat, secrétaire général et son secrétariat, Police aux frontières, service juridique du CRA, dossier joint à chaque fois. Rien n’y fit. Elle fut expulsée aux Comores en moins de 24 heures[6]. La jeune femme venait de subir les épreuves du baccalauréat, attendait ses résultats et éventuellement les épreuves du second tour. Le tribunal administratif a ordonné son rapatriement. La préfecture a délivré une autorisation provisoire de séjour ne permettant pas de travailler et ne l’a pas renouvelée. Depuis elle a été placée au CRA à deux reprises et relâchée. Mais elle n’a droit ni à une formation, ni à un stage, ni à un emploi. France-travail lui est inaccessible en tant qu’habitante clandestine.

Le 29 février 2024, Nouriat*, une jeune femme elle aussi née en France, majeure depuis quinze jours seulement, est interpelée sur la voie publique et faute de présenter un document l’autorisant à séjourner en France, se retrouve retenue au CRA. L’assistance sociale du lycée où l’élève préparait son bac, intervient et envoie en urgence au service juridique du CRA les documents attestant ses droits au séjour. Sans effet. La jeune fille est embarquée le matin sur le bateau en partance pour Anjouan, l’ile voisine où elle n’a jamais mis les pieds. Sans revoir ses parents, ses frères et sœurs, sans bagages.

Malgré l’intervention de la direction du lycée auprès du recteur, malgré ses propres démarches auprès de l’ambassade de France à Moroni pour obtenir un visa, Nouriat fut contrainte d’organiser son retour clandestinement par kwassa de peur de prolonger indéfiniment son absence au lycée et de compromettre sa préparation au bac. Quelques jours après son débarquement sur une plage de Mayotte, les services de la préfecture la convoquent pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Comme si l’administration ignorait avoir procédé à son éloignement, lui avoir aussi délivré une obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) d’une durée de trois ans. Tout devient si banal que plus personne, ni les policiers qui interpellent et éloignent, ni la préfecture qui ordonne, ne croient à leurs pratiques. L’absurde des opérations seraient risibles si les destins sociaux et les vies humaines n’étaient mis en péril.

De semblables mésaventures interrompent quotidiennement la scolarité des jeunes gens de Mayotte. Certains ne peuvent revenir faute de moyens financiers, d’autres n’ont plus donné de nouvelles et restent injoignables. Ont-ils disparu en mer lors d’un retour hasardeux ?

Toutes ces misères infligées aux enfants de Mayotte nés en France, à ceux arrivés dans leur plus jeune âge et ayant vécu une enfance française, toutes ces brutalités administrées en vertu de lois et règles en conflit avec la morale et l’esprit des lois, toutes ces cruautés ne reposent pourtant que sur une idée fixe à laquelle personne ne croit réellement. Au lieu de combattre des attitudes racistes et xénophobes bien illégales celles-ci, les autorités les amplifient en faisant croire qu’il est possible de purger le pays des populations qu’elle ne veut pas reconnaître malgré les efforts qu’elles ont consentis pour s’y intégrer. Ces enfants de Mayotte que la France entend rejeter représentent plus de la moitié de la jeunesse mahoraise. Ils ont fait l’expérience depuis leur plus jeune âge du rejet qu’ils subissent à travers les discours haineux des élus et des médias à leurs dépens et aussi à travers le harcèlement policier qui les menace et poursuit leurs parents et qui les agresse dès leur puberté, dès qu’ils ressemblent à peu près à un adulte. Voici ce qu’il est arrivé à Roukia*, une jeune fille de quinze ans, envoyée par sa mère à l’épicerie du coin imaginant que sa minorité la protégeait. Elle a été interpelée sur le court trajet, envoyée et retenue au CRA, éloignée aux Comores. Retour en kwassa-kwassa.

Tout le monde apprend de ses expériences et de ses malheurs. Ainsi ces jeunes gens dont les projets professionnels sont interrompus doivent s'adapter : ils inversent les priorités apportées aux études dans le monde moderne et se rabattent sur des modes d’intégration traditionnels ou coutumiers qui privilégient le mariage. Cette stratégie leur permettra d’obtenir enfin des papiers dès la naissance du premier enfant à la faveur du double droit du sol qui veut qu’un enfant né en France d’un parent lui-même né en France est automatiquement français. La suppression de cette automaticité a déjà traversé la tête de certaines des élites locales.

Les jeunes femmes arrivées enfants à Mayotte quant à elles cherchent à épouser un conjoint français qui lui donnera l’accès au titre de séjour et plus surement encore après la naissance d’un enfant. Les jeunes hommes également adoptent de semblables stratégies conjugales.

La boite de Pandore est ouverte depuis longtemps et beaucoup ont perdu la raison. Des stratégies moins légales comme la fausse déclaration de paternité ouvrent un marché local lucratif dans un département où la pauvreté frappe quatre personnes sur cinq. Tous les arrangements sont les bienvenus s’ils permettent aux plus téméraires d’échapper à la misère. Les autorités doivent comprendre que la politique anti-comorienne qu’elle institue à Mayotte frappe toute la population même si elle fait mine d’épargner les nationaux. Mais plus grave encore, quand elles décident de mener la lutte contre les migrations en s’en prenant aux enfants, elles conduisent tout le monde au désastre. Dès sa plus tendre enfance, la majeure partie de la jeunesse fait l’expérience d’une relégation de la communauté républicaine, d’un déni de valeur, d’identité, de droit, d’une absence d’avenir et de rêve, de la privation d’une terre accueillante où grandir et vivre, d’une simple maison. Une liste de malheurs sans fin. Comment cette jeunesse peut-elle considérer les adultes, les médias, les officiels et le pouvoir qui sans cesse l’accablent de tous maux et n’hésitent pas dans le même temps à déclamer la peur qu’elle leur inspire ?

Et tous les autres, qui tirent profit de cette situation par leur position et leurs revenus, continuent de faire allégeance à des valeurs dégradées et à une métropole lointaine, à présent nommée Hexagone pour faire oublier sa nature coloniale, désespérément coloniale.

____________________________Notes

* Les noms ou prénoms suivis d’un astérisque sont des pseudos.

[1] Gwénaële Calvès, « Le droit du sol selon François Baroin : l’amalgame et le mensonge », L’Observatoire des inégalités », 19 septembre 2005, en ligne ici.

[2] Lire un ancien billet dans ce blog : Daniel Gros, « Ce dont la France est capable 1. Des enfances ostracisées. » 24 juin 2019, en ligne ici, et « Ce dont la France est capable 2. Une jeunesse en souffrance », en ligne ici. Et aussi Marjane Ghaem, Daniel Gros, Tribune, « A Mayotte, une remise en cause du droit du sol », Libération, le 28 septembre 2018, en ligne ici.

[3] Marjane Ghaem, « Le droit à Mayotte : une fiction ? », Plein droit, vol. 120, no. 1, 2019, pp. 41-44 et « Le culte du déni. Le juge et les droits fondamentaux à Mayotte », Délibérée, vol. 17, no. 3, 2022, pp. 81-87.

[4] Julia Pascual, « Gérald Darmanin épinglé pour avoir expulsé un Ouzbek en violation d’une mesure prescrite par la CEDH », Le Monde, 12 décembre 2023. En ligne ici.

[5] Article L. 423-13, du Code de l’entrée et du séjour en France des Étrangers et du Droit d’asile, CESEDA, Dalloz, 2021, p. 304.

[6] Marie est intervenue sur les ondes de la radio associative Fréquence Paris Plurielle, dans l’émission du Réseau d’éducation sans frontière (RFPP). Son témoignage depuis l’ile d’Anjouan peut être écouté en streaming. En ligne ici ou ici.