Rene Maran. Un ecrivain de seuil. Par Alexia de Saint John's

Premier Prix Goncourt obtenu par un écrivain noir en 1921. Pourtant René Maran reste méconnu alors qu'il invente une écriture de résistance qui précède la Négritude.

De l'auteur au livre grâce au cinéma

J’ai découvert René Maran. non pas par ses livres mais par l’image. Le cinéma jouant ici son rôle le plus noble : rendre visible ce que la mémoire avait laissé dans l’ombre.

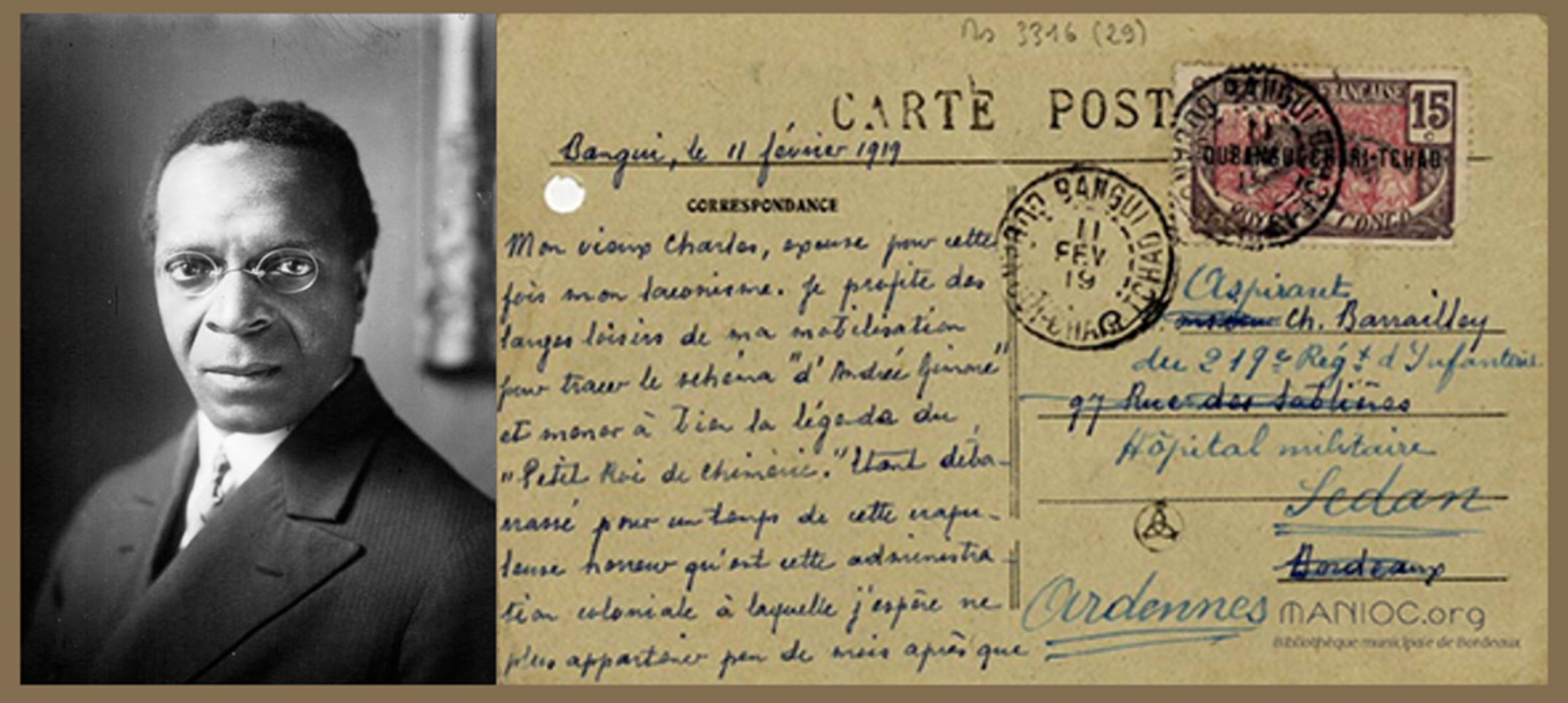

À travers les images d’archives personnelles, les documents inédits et les témoignages rassemblés dans le film documentaire de Fabrice Gardel et Mathieu Weschler, René Maran, premier Goncourt noir (Bérénice Médias Corp, 2021), j’ai rencontré un homme avant de rencontrer un écrivain.

J’y ai trouvé la solitude, la lucidité, la dignité, l’exigence, l’intégrité ; un être habité par une fidélité intransigeante à ses valeurs. Un homme qui, en 1921, avait osé dire la vérité au cœur d’un système qui exigeait le silence.

Puis, entre mes mains, Batouala, Prix Goncourt (1921).

Je m’attendais à un pamphlet. J’ai découvert une œuvre de création, à la fois poétique et politique, sensuelle et spirituelle. Une œuvre qui dit l’humain dans toute sa complexité.

Le film a donc joué le rôle d’un pont. Pont entre le passé et le présent, entre la mémoire coloniale et la sensibilité d’aujourd’hui, entre l’homme, l’écrivain et le lecteur.

Il a révélé la présence d’un auteur que la littérature seule ne suffisait plus à rappeler.

Agrandissement : Illustration 1

"J’ai voulu dire la vérité nue, telle que je l’ai vue." René Maran

Mais qui est donc René Maran?

René Maran (1887–1960) est un écrivain né à Fort-de-France, en Martinique, de parents guyanais mais venu au monde sur un bateau naviguant entre la Guyane et la Martinique.

Il passe une partie de son enfance en Afrique Équatoriale Française où son père est fonctionnaire et grandit à Bordeaux, en pensionnat. Il devient administrateur colonial et consacrera plus tard un ouvrage à Pierre Savorgnan de Brazza (Brazza et la fondation de l'A.-É.-F, Gallimard, 1940, coll. « Les Grandes Études Coloniales »).

En 1921, il publie Batouala, sous-titré Véritable roman nègre, couronné par le Prix Goncourt, une première pour un auteur noir francophone. Mais le scandale naît de sa préface : Maran y dénonce sans détour les violences et l’hypocrisie du système colonial.

Mais l’importance du roman ne tient pas seulement à ce contexte historique. Batouala est une expérience du monde par la langue, une transformation du français en un organisme vivant.

Une écriture du temps

Maran écrit depuis une position instable, presque intenable : celle d’un homme noir pris dans la machine coloniale, observant de l’intérieur les rouages d’une domination qu’il désapprouve.

Son regard est celui du témoin et du poète : précis, lucide mais traversé d’une compassion profonde.

Chez lui, la phrase avance lentement, au rythme du corps et de la nature. Le temps se mesure en lunes, saisons de pluie, sommeils et les distances en jets de sagaie.

Cette écriture du cycle, du flux et de la lenteur s’oppose à la temporalité coloniale, celle du calcul, du rapport administratif.

À la fois lyrique et sobre, mêlant le français classique à la musique des langues africaines, Maran invite le lecteur à respirer autrement.

Batouala devient une expérience sensorielle. Le monde ne se décrit pas : il s’éprouve.

Une nature vivante

La nature, chez Maran, pense, parle et agit.

« Les flammes progressaient par lèchement sinueux et brusques, s’agrippaient aux rocs... ». « Le vent convoyait le rauquement des trompes », « les herbes murmuraient ».

Le paysage n’est pas un décor, il devient personnage. Tout respire. La terre comme le ciel. La lune comme le feu. Les bêtes perçoivent ce que les hommes oublient et savent ce que les hommes ignorent.

Cette vision du monde — animiste, poétique, fraternelle — s’oppose au rationalisme du colonisateur qui ne voit dans la nature qu’un espace à mesurer, à dominer, à ravager.

Chez Maran, la brousse sait : elle est témoin et mémoire.

La sensualité du monde

Batouala est un roman profondément sensuel, parfois érotique. Sans jamais tomber dans l’exotisme ou le voyeurisme.

Maran ne fétichise pas le corps noir. Il le rend à sa simplicité et à sa noblesse.

« Était-il vrai qu’il eût fait connaître à telle ou telle les délices de la petite mort ? ».

Dans un passage du monologue intérieur, le désir de Batouala naît d'un mot (Yassi), glisse vers une femme (Yassigui'ndja), puis vers l'acte, « remplir ses fonctions de mâle ».

Maran ne décrit ni le corps ni l'étreinte. Il reste dans le flux mental où la sensualité est un rythme parmi d'autres, un geste du matin comme se lever. Pas d'érotisme spectaculaire, pas de regard colonial fasciné par la « primitivité » : juste la vie du corps dans sa continuité.

Le désir y est sans honte ni ostentation.

Les gestes de l’amour, la fatigue, la lumière, la pluie et le vent participent d’un même tissu du monde.

Le corps, la terre et la mort se répondent dans une continuité naturelle.

Conclusion

Batouala n'est ni manifeste ni pamphlet. C'est une œuvre de seuil, écrite depuis l'interstice entre deux mondes : l'Afrique et la France, la nature et l'histoire, le corps et la parole.

Avec ce roman, Maran invente une poétique du monde avant que le mot n'existe. Il précède la Négritude sans la nommer, ouvre la voie à une littérature du métissage sans en faire programme. Son geste est plus radical : il transforme le français en langue de résistance par sa seule musique.

Lire Maran aujourd'hui, c'est remonter à la source de ce que Glissant appellera plus tard une « poétique du tremblement » : une écriture qui sait que la langue n'est jamais neutre mais qu'elle peut, par son rythme et sa chair, réparer quelque chose du monde qu'elle nomme.

En cela, Batouala reste d'une actualité brûlante : il nous rappelle que la décolonisation commence dans la phrase.

Le plus

René Maran. Le repère biographique de la bibliothèque numérique Manioc