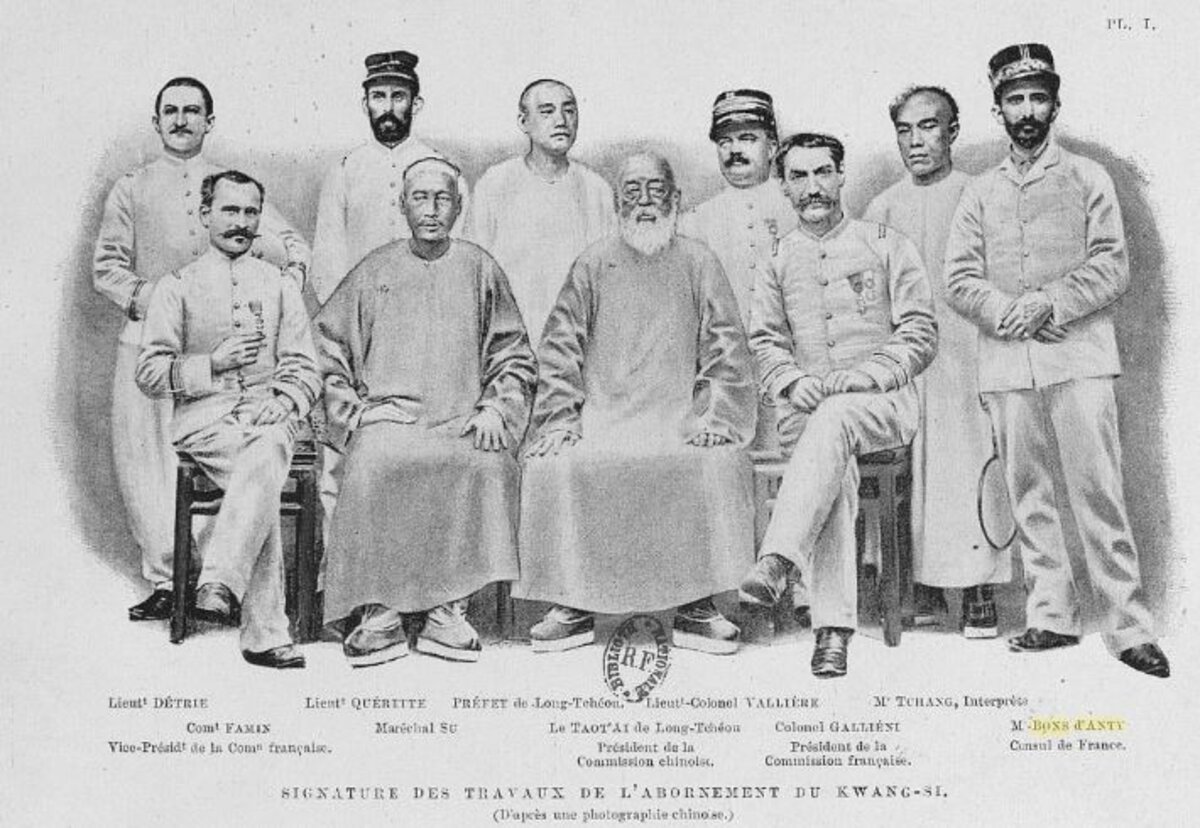

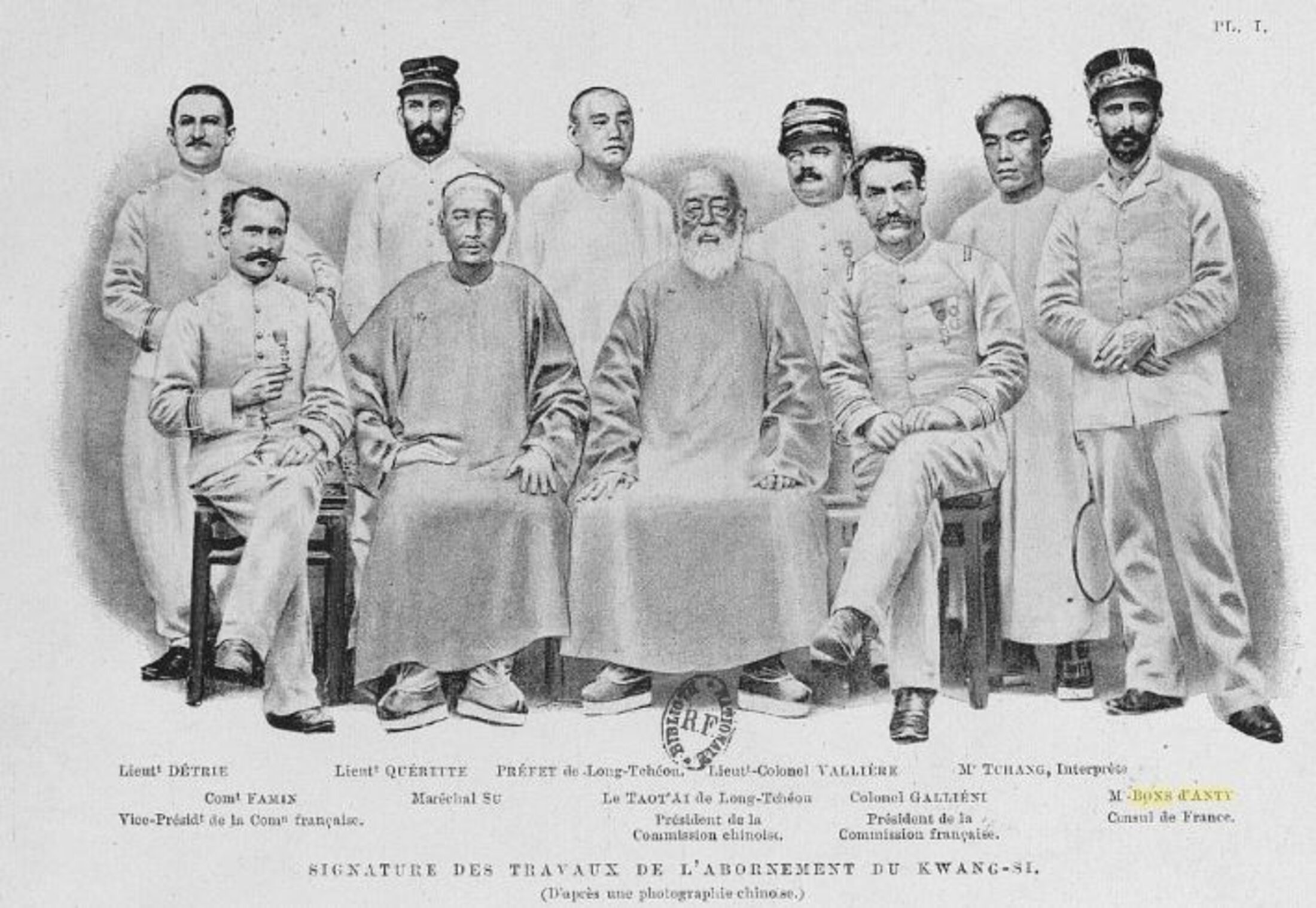

Agrandissement : Illustration 1

Du 15 au 22 juin aura lieu à Bagnolet une exposition intitulée “Planète Gallieni”. On pourra y découvrir le travail d’artistes en résidence depuis 6 mois à l’École et les réalisations des habitant.e.s du quartier. Nous ne critiquons pas à priori le contenu de l’exposition que nous vous invitons même à découvrir.

Toutefois, en intitulant leur exposition "Planète Gallieni" sans faire la moindre référence à l'histoire du personnage, les organisateur.ice.s reproduisent sans même s'en rendre compte, une attitude négationniste encouragée par l’État Français.

Qui était Joseph Gallieni ?

Joseph Simon Gallieni, était un militaire et administrateur colonial français. Il servit à la Réunion, au Soudan Français, au Tonkin puis devint Gouverneur général de Madagascar en 1896. Sous son commandement, une répression brutale sera mise en place sous le nom de “pacification”.

Gallieni fut l’un des promoteurs de la stratégie consistant à diviser racialement les peuples pour leur imposer une domination française. Il nomme cette méthode la “politique de races” et la décrit en ces termes :

“La première mesure à appliquer, au point de vue politique, pour nous rallier les tribus opprimées par les Hovas, était de les rendre indépendantes en leur donnant des chefs autochtones contrôlés par des administrateurs français.

[…]

Il fallait, en un mot, appliquer la politique de races, qui avait déjà donné de si précieux résultats dans d’autres colonies, et notamment dans le haut Tonkin.”

Rapport d’ensemble sur la pacification, l’organisation et la colonisation de Madagascar (octobre 1896 à mars 1899),Joseph Gallieni, Page 20.

À la suite de Jules Ferry et de Léon Gambetta, il met en place la politique et la structure du second empire colonial français.

Pour soumettre la population locale, les troupes coloniales commettent tant de massacres que l’exploitation des peuples et des terres colonisées n’est plus rentable. Gallieni est donc forcé de mettre en place un système de répression moins visible basé sur la domination culturelle, la division raciale et la dépendance économique des colonies envers la métropole. Les structures de ce système existent encore aujourd’hui.

La minimisation des crimes commence dès l’époque des “conquêtes” coloniales. Prenons l’exemple du massacre d’Ambiki. en comparant le témoignage de Paul Vigné d’Octon, écrivain et député radical-socialiste, avec le rapport de Joseph Gallieni, alors gouverneur général de Madagascar :

"Le roi Touère, les personnages de marque, tous les habitants tombèrent sous les coups des mitrailleurs dans cette matinée ; les tirailleurs n’avaient ordre de tuer que les hommes, mais on ne les retint pas: enivrés de l’odeur du sang, ils n’épargnèrent pas une femme, pas un enfant. […] Quand il fit grand jour, la ville n’était plus qu’un affreux charnier dans le dédale duquel s’égaraient les Français, fatigués d’avoir tant frappé.

[…]

Les clairons sonnèrent le ralliement, les sous-officiers firent l’appel: nul des nôtres ne manquait. On se reposa, on mangea, des chants joyeux ne célébrèrent pas la victoire. Une boue rouge couvrait le sol. À la fin de l’après-midi, sous l’action de la chaleur, un petit brouillard s’éleva: c’était le sang des 5000 victimes, l’ombre de la ville qui s’évaporait au soleil couchant."

La Gloire du sabre, Paul Vigné D’Octon, Paris,

Société d’éditions littéraires et scientifiques, 1900.

La vision du Général Gallieni à propos de ce qu’il nomme « l’affaire d’Ambiki » montre qu’il ne craint aucun jugement pour ces crimes qui ont pourtant entrainé la déstabilisation durable de l’île. Dans son rapport à Joseph Chailley, secrétaire général de l’Institut colonial international, il explique :

"Il y a certainement eu, de ce côté, quelques maladresses de commises. On n’a probablement pas su saisir le moment où il fallait passer de la rigueur à la bienveillance. […] Ce fut, suivant moi, un tort de faire tuer le roi Toera, qui voulait se rendre. Si on lui avait pardonné ses premières hostilités, peut-être la situation aurait-elle changé. Quoi qu’il en soit, je n’avais pas de télégraphe avec le commandement de cette région et je n’ai pu envoyer mes conseils, en admettant qu’ils eussent été de quelque utilité."

Extrait de la réponse de Joseph Gallieni à Joseph Chailley, le 6 février 1899.

Il y a énormément de choses à découvrir sur Gallieni et son rôle central dans la constitution du second empire colonial français. Mais ce qui nous choque c’est l’indifférence totale avec laquelle son nom continue d’être glorifié y compris lors d’événements culturels.

De quel Négationnisme parle t-on ?

Le terme Négationnisme à été proposé par l’historien Henry Rousso en 1987 dans son livre Le Syndrome de Vichy (1944–198…).

Alors que l’humanité peinait à se représenter la Shoah, la création du terme Négationnisme fut nécessaire pour décrire l’idéologie consistant à nier ou contester la réalité, l’ampleur, les modalités ainsi que la volonté des Nazis de commettre ce génocide.

Dans la lignée d’Henry Rousso, nous cherchons à dénoncer l’idéologie “négationniste” structurelle qui nous empêche aujourd’hui de construire des représentations de l’histoire coloniale française.

En 1950, Aimé Césaire disait :

"On s’étonne, on s’indigne. On dit : “Comme c’est curieux ! Mais, Bah! C’est le nazisme, ça passera !” Et on attend, et on espère; et on se tait à soi-même la vérité, que c’est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries ; que c’est du nazisme, oui, mais qu’avant d’en être la victime, on en a été le complice ; que ce nazisme-là, on l’a supporté avant de le subir, on l’a absous, on a fermé l’oeil là-dessus, on l’a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s’était appliqué qu’à des peuples non européens ; que ce nazisme là, on l’a cultivé, on en est responsable, et qu’il est sourd, qu’il perce, qu’il goutte, avant de l’engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne."

Discours sur le Colonialisme, Aimé Césaire, 1950

Représenter la domination coloniale

Nous semblons incapables de représenter les formes de la domination coloniale actuelles et passées.

Nous sommes en 2019 et personne ne sait qui était Joseph Gallieni. Ni les organisateur.ice.s de l’exposition “Planète Gallieni”, ni les artistes, ni les spectateur.ice.s, ni les élu.e.s locaux, ni nous même. Pour la majorité des franciliens, Gallieni est simplement le nom d'un quartier, d'une gare routière, d'une station de métro.

Nous en tirons la conclusion suivante : le système négationniste fonctionne à merveille et il est urgent de le saboter.

Le colonialisme est un système de domination nécessaire au bon fonctionnement de notre modèle économique et politique. Mais pour être efficace, il se doit de rester invisible. C’est pourquoi nous affirmons que la République Française est responsable du “négationnisme” qui entoure son histoire coloniale.

En arrivant à représenter, à rendre visible le colonialisme, nous pourrons commencer à le déconstruire. Cette déconstruction nous conduira à remettre en question l’idéologie du “développement” et de la “croissance” qui reposent en réalité toutes deux sur l’exploitation coloniale. Cette perspective joyeuse devrait nous permettre de poser les bases d’un vivre-ensemble dans le respect des humains et de la Planète.

Exposer Gallieni

Joseph Gallieni, comme Jules Ferry, Léon Gambetta et d’autres exposaient sans honte ni timidité la nécessité de la domination coloniale pour permettre à la France de se développer et d’avoir un rayonnement planétaire.

Comble de l’ironie, Gallieni a participé à une seule exposition d’envergure planétaire. L’Exposition Universelle de 1900 à propos de laquelle il dira :

"Dans ces conditions, Madagascar pourra figurer dignement à l’Exposition universelle; l’aperçu qu’elle donnera ainsi de ses ressources multiples contribuera, je l’espère, puissamment au développement de la colonisation qui s’annonce déjà sous d’heureux auspices."

Rapport d’ensemble sur la pacification, l’organisation et la colonisation de Madagascar (octobre 1896 à mars 1899), Joseph Gallieni, Page 557.

Ce que nous voulons

- Que plus jamais une exposition ne mentionne le nom de Joseph Gallieni sans immédiatement faire référence à l’histoire coloniale.

- Que le titre de l’exposition “Planète Gallieni” soit modifié dans la mesure ou il participe à la glorification d’un héros de la colonisation Française en minimisant son rôle colonial.

- Qu'une conférence soit organisée à propos des exactions de Joseph Gallieni.

Nous demandons du respect pour les milliers d’indigènes du Tonkin, du Soudan Français, de Madagascar et d’autres partout sur la planète qui tombèrent pour défendre leurs libertés face à la barbarie coloniale mise en place par Joseph Gallieni sous la 3ème République.

En restant silencieu.ses.x, en minimisant les faits nous nous faisons complices, nous collaborons.

Personne ne le fera à notre place, emparons nous de l’opportunité offerte par cette exposition pour sortir Gallieni de l’invisibilisation ! Si l’école de la République refuse de nous enseigner notre histoire commune, emparons nous des informations disponibles sur Internet pour approfondir notre compréhension du monde dans lequel nous vivons. Décolonisation = éducation.

En trois mots : Décolonisons les arts !

Décoloniser les arts

*

*

P.S. Nous sommes en discussion avec les organisateur.ice.s de l’exposition “Planète Gallieni” pour organiser un moment de rencontre et aborder le problème avec les habitant.e.s du quartier. Nous vous tiendrons informé.e.s de la suite des événements.

*

*

Pour approfondir la recherche à propos de Joseph Gallieni et de la politique de domination coloniale française :

Voyage au Soudan français (Haut-Niger et pays de Ségou), 1879–1881, Joseph Gallieni

Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire

Le Syndrome de Vichy (1944–198…), Henry Rousso

Madagascar: récit d’une colonisation (3), par Olivier Favier

La biographie de Galliéni, 1849–1916 — Par Gheusi, P.-B. (Pierre-Barthélemy), 1865–1943

Les fondements de la politique coloniale, Jules Ferry, 28 juillet 1885

Gallieni à Madagascar, Par Jean Charbonneau

Maintenir l’ordre colonial, Afrique et Madagascar, XIXe-XXe siècles

Les institutions judiciaires à Madagascar et dépendances — Tome 1: de 1896 à 1945, André Ortolland

Sociétés et Luttes anticoloniales à Madagascar : 1896–1946, Solofo Randrianja

Le Menabe : histoire d’une colonisation, De Bernard Schlemmer