Visite à Aimé Césaire

de

Nimrod

Obsidiane 2013

« …remonter le pays du poème »

(Nimrod : Babel, Babylone)

Hormis les circonstances et les anecdotes qui permettent d’entrer dans les pas du poète –le versant quotidien d’une vie frémissante et rêveuse -et préparer la Rencontre, le livre de Nimrod : Une visite à Aimé Césaire constitue la démarche ( combien hésitante parfois et retenue) d’une approche de l’écrivain et de l’homme qu’il fut. Mélange de timidités et d’assurance au seuil de l’entrevue : il s’agit ici d’aborder un personnage hors du commun, un poète, un homme politique. De fait, « Partir à la rencontre d’un poète de l’envergure d’Aimé Césaire [ …] lorsqu’on n’a fréquenté que son œuvre, constitue un choc sans retour ». Analogue en cela à la rencontre avec un texte littéraire, à l’issue de contournements, de mimes de saisie, et à condition d’être dans la distance, comme pour en préserver son caractère inaccessible, être ce « jouisseur distant ». Rencontre d’êtres de papier et d’un corps, « contingent et sublime » qui est celui de l’auteur, enraciné s’il en est dans la vie et dans l’espace de sa création. Il en va ainsi des auteurs qu’on a lus en dehors de leur présence physique, car il y a « quelque légitimité à écrire sur eux sans avoir eu à leur serrer la main ». Cette attente-là d’un pas décisif à franchir pour l’abord d’une vérité autre est de l’ordre du discours amoureux : un discours critique de la fusion : une approche faite de contournements, comme un théâtre préalable autour d’un texte ou de ses ensembles, ses situations déjà connues ou découvertes, en introduisant des dispersions d’ordre descriptif, biographique, la « couleur locale » qui est « tout simplement le pittoresque qui caractérise les îles », « Les maisons de bois, leurs vérandas ouvragées avec amour sont les boîtes ‘magiques où l’on enferme les perroquets. ». Une préparation permise par la présence d’une tierce personne, qui est l’écriture sur l’écriture elle-même.

Une entrée « de plain-pied », « je n’ose avancer vers lui, je freine des quatre fers » caractérise le début de l’audience avec Nimrod. Apparaît alors le corps même du poète, « corps glorieux » s’il en est, à travers des citations et des remarques qui font de ces passages des moments de critique littéraire et qui désignent à leur tour l’autre corps du poète, le corps textuel. Et Nimrod de poser implicitement cette question : comment entrer à l’intérieur sans en abîmer les cloisons ? Comment ne pas s’enraciner et subir la trop grande présence qui, certes, peut illuminer, mais aussi nous plonger dans cette « misère réaliste » de ceux qui-jamais-ne- décollent- de- la terre et comment en préserver le poème, ce « monde au-dessus du monde » ?

Cette entrevue aura aussi montré l’existence d’une « vie parfaitement rêvée et parfaitement consolidée par le réel ». Poète de sa vie, Aimé Césaire aura su affronter la « misère réaliste » ou composer avec elle, par ses actions publiques et à travers la violence des textes anti-colonialistes pour, avec d’autres, établir ce concept de négritude, et découvrir « dans leur chair la douleur qui est celle des sujets coloniaux », tant il est vrai aussi que le poète a cette capacité de « restituer la blessure primordiale ».

Bernard Demandre

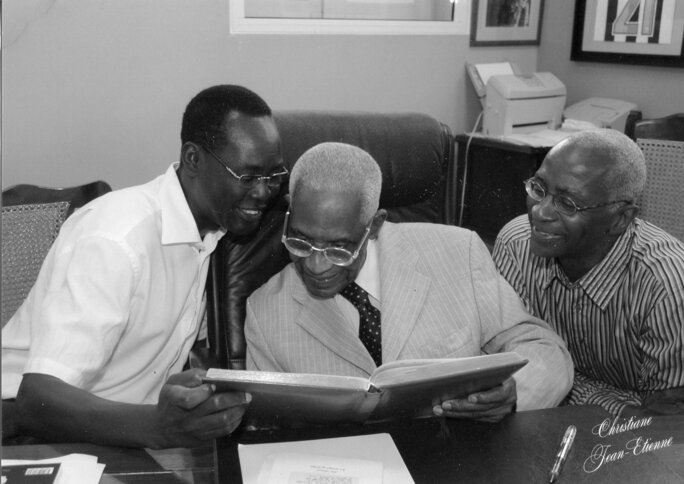

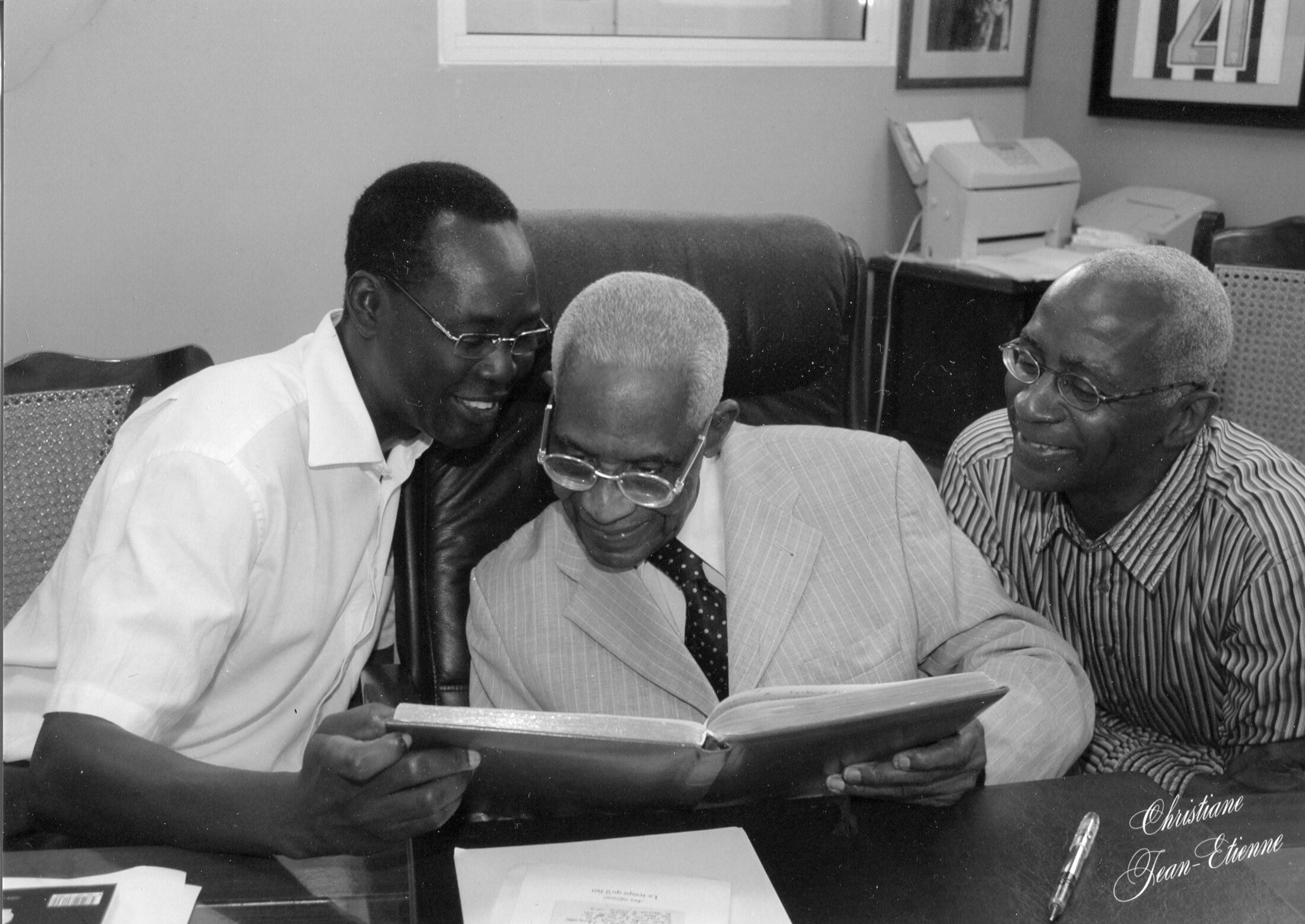

Agrandissement : Illustration 2

TEXTES (Extraits)

«… Manquait à ma fréquentation le corps glorieux des poètes. Je pleure en y songeant….

Le corps textuel a aussi ses affects. Il oppose des résistances lorsqu’on le travaille. Dépôt incomparable de signes. Ainsi s’ébauche un corpus, qu’il récuse, commente ou amplifie. Je n’imaginais pas qu’en rencontrant Césaire, c’est toute son œuvre qui, au fil des minutes m’envahirait. L’objet et le sujet de cette invasion étaient un sourire, une colère, un geste, en somme le corps précaire du poète, là, tour à tour en face, à côté, autour de moi. Bien entendu, ce n’était pas l’œuvre qui refluait à l’occasion, mais une phrase – ou plusieurs - , un fragment dépouillé de l’écrin précieux que constitue le livre. L’événement était frappé du sceau de l’imprévisible. Sans l’avoir prémédité, j’ai atterri au lieu qui les avait rendus possibles. Leur auteur vibrait là, contingent et sublime. J’ai touché cet autre qui écrit dans le corps mortel du poète, cet autre insaisissable, et qui m’a ému comme aucune présence n’a su le faire auparavant…. »(Le tiers-corps du poète)

« … C’est au sixième étage de l’Hôtel de ville. Le cadastre se profile en bas, mais j’ai une vue médiocre sur le large. A la sortie, je réalise que je foule une île aux dimensions modestes. « La Martinique ? Un rocher, c’est rien du tout, mais c’est notre pays ! », le souligne souvent Aimé Césaire. Le patrimoine architectural est mince, mais les rares pièces qui ornent la ville sont très belles. Il y a cette touche « créole » dont Alger, à sa manière, est l’emblème. Les Tropiques « précipitent » les éléments. Aucun matériau – fût-il d’acier galvanisé – résiste à l’invasion de la couleur locale. Cette « couleur locale » est tout simplement le pittoresque qui caractérise les îles. Dans un climat tropical humide, le temps s’écrit à force de moisissure et de pesanteur. Les maisons de bois, leurs vérandas ouvragées avec amour sont les boîtes « magiques » où l’on enferme les perroquets. De celles-ci se dégage un charme plus pesant que la contemplation d’une carte postale. La patine temporelle pèse à l’observateur. C’est à Paris – ou ailleurs – qu’il fera retour à l’album des souvenirs. A Fort-de-France la vie ploie sous une charge certaine. Et pourtant, la légèreté de certaines bâtisses fait penser aux cyclones. Elles résistent mieux, dit-on ; on les reconstruit avec agrément…. » (Avant l’audience)

« … Tout est adieu ici. Je le vois au regard de Joëlle, un regard plein d’attention. S’y lit une retenue énorme. Elle veut pousser un cri, mais elle ne le peut. Personne ne lui pardonnerait, et pourtant. Elle est la gardienne du temple, mais sa tâche l’excède depuis quelque temps. […] Elle veille comme un volcan en suspens. Moi aussi j’ai envie de crier : « De grâce, silence pour le vieil homme ! » Et pourtant je suis venu le voir, j’ai demandé audience. Je ne suis pas à un paradoxe près. La seule attitude seyante, c’est d’embrasser Aimé, lui dire qu’on l’aime, et s’en aller. Sans quoi toute envie d’évacuer les lieux vous abandonne, accusant la volonté – suspecte à bien des égards –de vérifier sur le corps périssable que voilà la parole immortelle du poète. Comme l’écrit Varlam Chalamov, « les livres sont ce que nous avons de meilleur en cette vie, ils sont notre immortalité ». A sa façon, ce grand Russe a écrit le portrait de tous les écrivains. …» (l’Audience)

(à propos d’A. Césaire et de la politique)

« …De deux choses l’une : ou bien le Césaire politique et le Césaire poète sont deux personnalités clivées, alors l’incommunication est totale. Ou bien on affirme leur solidarité, et cette dichotomie aurait un autre sens que celui qui est proposé là. Le poète n’est ni un rêveur ni un prophète. Il accomplit ce qu’accomplissent tous les hommes lorsqu’ils pensent, méditent avant de se jeter dans l’action. Il s’élève par un effort d’abstraction – au sens latin du terme - . Certes, les raccourcis poétiques ne sont pas du ressort du premier venu, mais cela ne fait pas du poète un homme dont les pieds auraient perdu tout contact avec la terre. Les « enracinés » totaux, les jamais-qui-ne-décollent-de-la-terre, non seulement n’existent pas, mais ils se condamnent aussi – et nous avec – à la misère réaliste dont nous payons le prix tous les jours. Etre poète, c’est seulement redonner à la vie sa part irrémissible d’imagination… » (Un poète en politique).

…Dans Les armes miraculeuses, Césaire écrit :

Les sirènes rentrent leurs moustaches inopérantes les lumières jaunes et rouges du soir font en plein jour un van d’étoiles comestibles. Attention on ne sait quels bougres et quelles moissons les fermes ne brûlent pas. On n’en revient pas de ne pas voir les bêtes travailleuses du feu et du volcan dans les prairies à colocases des parois et des toits, mais déjà crépitent les secrètes tendresses idéalement situées dans le cœur des mots aux cheveux des météores. Des dos sous la pluie épargnent le suc du paysage. Plus loin le paysage lui-même à cache-cache avec lui-même dans un jeu fragile de corridors de portes battantes et d’armoires. C’est bien mon butin – pas de chien, pas de grand-mère. (…)

« …Tous les matins – même plusieurs fois par jour – de ma fenêtre, je regardais le paysage qui de seconde en seconde se transformait se fictionnait se mythifiait. C’était rien de moins que la pure invention avec le soleil les eaux le sel la terre. Le soupçon de menaces sismiques sous-tendant la baie de Fort-de-France faisait des arbres des collines un amas gazeux, mobile immobile, pensif et spirituel, en un mot, une auréole de monde. Je ne serais venu dans ce pays que pour observer ce phénomène ( le comprendre enfin) que je me dirais fort aise. Le fragment cité plus haut, j’étais à mille lieues d’imaginer qu’il avait été écrit sur le motif. Je me dédouane à présent d’en référer au surréalisme. Ou, plutôt, si : les mots sont quelquefois le compte rendu du réel. de le vérifier là me comble de bonheur…. » (l’Adieu)Tel est le séjour tropical. Hormis le privilège d’embrasser des sensations de cette sorte, il ne me séduit guère. Je ne m’apprivoise que dans les zones plus tempérées. Césaire aussi, qui comme Senghor, a élaboré son œuvre en métropole. Un de ses derniers éditeurs au Seuil me disait que Moi laminaire fut composé dans la bibliothèque de l’Assemblée nationale. A mon avis, les autres livres ont connu le même sort. Dès 1946, Césaire revient à Paris. Si ses ouvrages ont été élaborés dans un va-et-vient incessant, c’est dans la capitale française qu’il les achevait. Il ne pouvait en aller autrement. A Paris résidaient ses amis : Senghor, Leiris, Picasso, Lam, Breton et tant d’autres. Il y trouvait la retraite idéale pour l’écriture. Il s’y libérait non par le discours, mais par le chant. Jusqu’à perdre haleine. »

Bibliographie : voir le billet de blog à propos de Babel, Babylone du 20 juin 2010 ; y ajouter : Aimé Césaire, non à l’humiliation, Actes Sud Junior, 2012 ; Un balcon sur l’Algérois, roman, Actes Sud, 2013 .