Izumi Shikibu vécut probablement vers 970-1050 dans le Japon impérial à son apogée : c’est l’époque de Heian, à la cour de Joto Mon’in, à Kyoto. Cette époque est un des sommets de la culture japonaise, particulièrement de la poésie et de la littérature.

Bien que de la plus haute ancienneté, les formes poétiques (tanka, haïku ) qu'elle utilise sont toujours très vivantes, non seulement au Japon où existent des magazines qui leur sont consacrés ou des almanachs, mais aussi en Occident et en France particulièrement.

Ces formes minimalistes ont nourri nombre de poètes de la modernité, à commencer, par exemple, par Paul Claudel qui les a fait connaître avec son « Cent phrases pour éventail », Pierre Seghers dans des publications, l’essai de Roland Barthes : « L’empire des signes » ou encore Roger Munier, Maurice Regnaud avec « Sept ternaires », Jacques Roubaud avec « Mono no Aware » (le sentiment des choses) ou « Trente-et-un au cube » et d’autres

.

Elle écrit sous la forme des tanka constitués de cinq vers de 31 pieds, en deux parties : la première se réfère à des éléments matériels, très souvent puisés dans la nature ou dans la vie quotidienne ; la seconde, faite de réflexions morales, philosophiques ou d’analyses des émotions. La première partie, 17 pieds, détachée de l’ensemble, donnera la forme du haïku.

Mariée jeune, Izumi Shikibu fit scandale à la cour en abandonnant son mari pour devenir l’amante d’un des fils de l’empereur. Après la mort de cet amant, elle en connut bon nombre d’autres avant de se marier une seconde fois.

Poèmes de cour

D’Izumi Shikibu

Ed. La Différence-Orphée – 1991

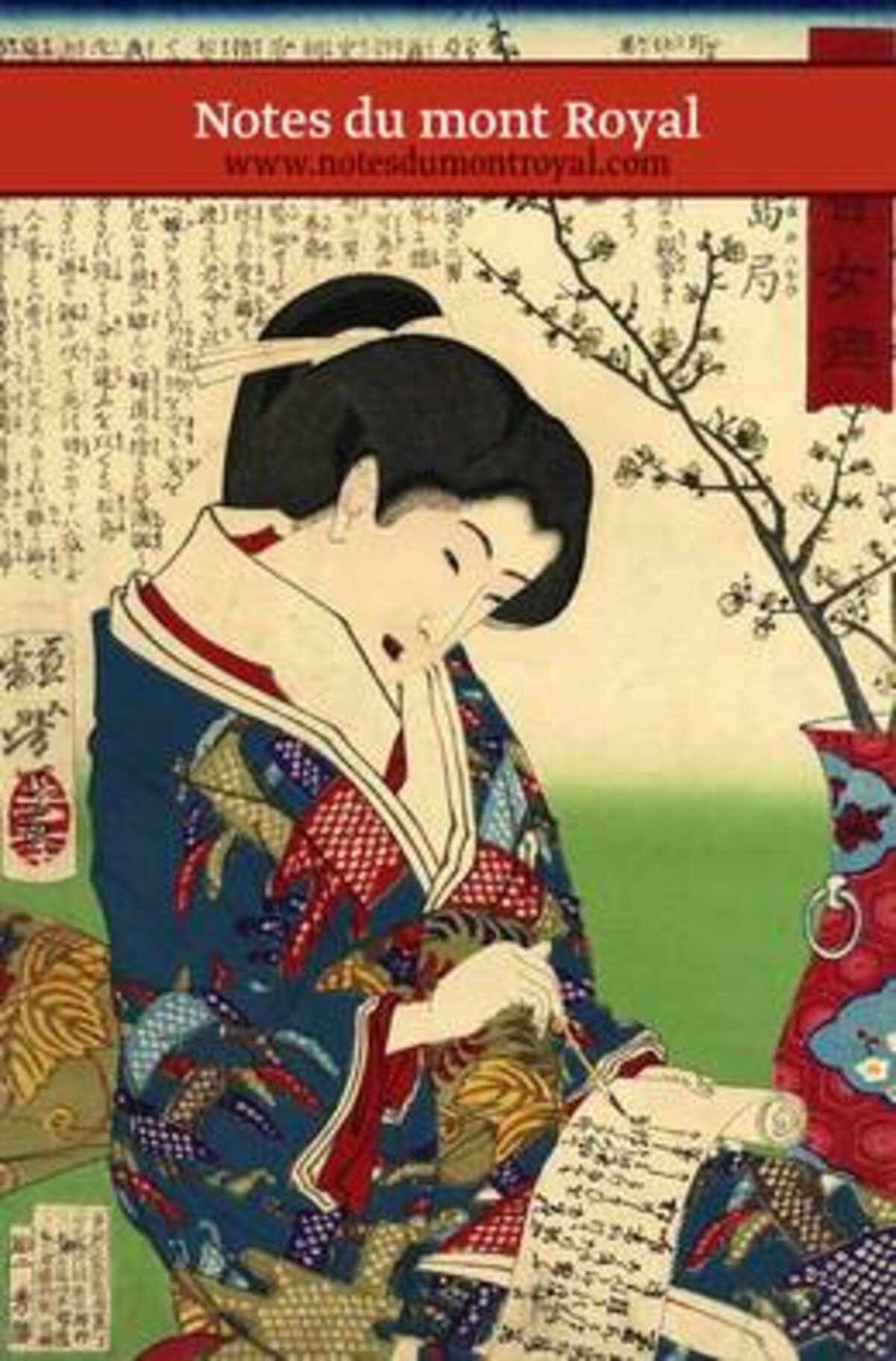

L’art du tracé est aussi art de vivre et d’aimer. Tout est dans le geste de composer un bouquet, de nouer un paquet, d’écrire ; et dans la tradition du geste dont les moindres pesanteurs ou inflexions sont, depuis toujours, codifiées. Pas de débordements, de cris ou de pâmoisons - sinon parfois au profond de la nuit et de l’angoisse -, mais la pratique exacte qui conduit à la beauté.

En ce XIème siècle japonais, on imagine assez bien Izumi Shikibu, étroitement sanglée dans le protocole de la Cour, corsetée de politesse, appliquant méthodiquement le code social jusque dans ses manières de baisser les yeux.

Elle trace au pinceau l’épigramme du jour, le billet de remerciements, le poème « du lendemain » où, ce qui est à lire, est d’abord la règle qu’on se doit d’observer : règles sociales et règles prosodiques – les 31 syllabes du « tanqua » - et rhétorique – la thématique des saisons, de la politesse -. En somme rien qui vaille, semble-t-il, d’écrire. Un ensemble d’impératifs et de bonnes manières.

Mais c’est comme miraculeusement grâce à ce comble des contraintes, à ce superlatif du conformisme que vont vibrer – et de quels vertiges – les vers d’Izumi Shikibu. Car ces codes ne sont pesants que pour qui ne les rêve pas et elle le sait bien. : « Moi qui dors sans m’étonner / de ce monde de rêve », et, à travers eux, les métaphores déployées dans ces « Poèmes de Cour » : le crépuscule, la pénombre, le vent, la brume, la clarté lunaire. Voile des mots dits à-demi, comme derrière un paravent de riz ; soumission aux règles pour les faire jouer et dire le désir – ces braises au bord du feu - la solitude, l’attente , pour déjouer les apparences, : « A mes yeux la plaine de Kasugano /était couverte de neige / Mais voici les herbes neuves qui la recouvrent toute ». Cette Cour, apparue si rigide, s’organise comme un poème. Les amantes et les amants y sont nombreux. Les passions d’autant plus fortes qu’elles ont à se couler dans la rigueur du protocole et que, pour apparaître plus fortes, elles se doivent au silence. « Les nuits de printemps, couchée / je ne puis m’endormir / même si je veille / les fleurs ne se retiendront pas de choir ». Forces du désir, nostalgie du temps qui passe et presse, le brasier pétille sous la neige ou bien « en regardant le feu endormi sous la braise / sans réveiller celui qui dort ».

Izumi Shikibu possède ce talent – dans les conditions qui étaient les siennes – de débusquer la vie sous la raideur des codes : « sous les feux des lucioles / les sous-bois ne sont pas sombres / Les ténèbres de mai ne le sont que de nom ».

Le « sous » est un trait constant, comme si la vérité du poème était précisément derrière : derrière les gestes du jour et derrière la trace de l’écriture, soumise aux lois civiques et littéraires qui la découvrent en la voilant.

On voit mieux pourquoi le rêve n’étonne pas le poète et pourquoi les principes l’arrangent : ils favorisent la mise à jour de ce qui requiert toute sa délicatesse : « ne raconte pas les choses telles / que tu les a vues en rêve », car ces principes contraignants lui offrent la possibilité de parler dans l’indirect, sous les choses. Au même titre que toute une rhétorique de la négation, pour laisser dans la pénombre du nié ce qui doit l’être ; en somme, une obligation de litote : « Comme je me fais de ma rencontre avec vous / le lien qui me relie à la vie / Même si cela prenait fin / je n’en serais pas triste ». Parfois cependant, le cri l’emporte, même si c’est le pluvier qui le jette. Il faut relire ses poèmes de saison, leur ton paraît étrangement moderne : « Mais tu n’es pas là / la demeure où j’habite / est un lieu où les âmes ont du mal à vivre ».

Poésie de retenue extrême, du crépuscule où rien n’est dit de définitif, où le contradictoire peut jouer, la malice, l’ironie, plus souvent la détresse : « Quel est donc ce moment, le crépuscule, / où le bruit même du vent, invisible, nous ravit ».

En outre, si l’observance des codes peut paraître chose abstraite, Izumi Shikibu saisit la possibilité offerte par la tradition d’utiliser les menus objets du quotidien, les animaux, la flore, tous éléments naturels pour laisser poindre, par juxtaposition ou proximité sémantique, des figures dans lesquelles apparaît son visage et le visage de son désir : « A l’aller, au retour, / l’oie sauvage toujours est en voyage / Elle crie, pour elle, il n’y a pas de trêve de bonheur ». Le poète est comme dans le secret des choses et le restera s’il ne confond pas présence immédiate et présence réelle, car « celui qui est parti au loin / est l’objet de ma pensée ». A ce titre, Izumi Shikibu sait, dans ses épigrammes, déjouer les faux-semblants de ses amants et ses réponses aux missives sont bien souvent, moqueuses ou joyeusement galantes. Elle ne cesse de nous enlever dans son tourbillon intérieur, jusqu’aux questions les plus graves et les plus insolubles, mais toujours avec cette délicatesse de fleur. On est loin, ici, par exemple, de certaines représentations occidentales de la mort, à la même époque, et de leur lourdeur : « En contemplant / la fumée qui s’élève / oui je songe / quand me verra-t-on ainsi, moi aussi ? ».

Art du toucher ou du trait à peine sensible, poésie du seuil, de l’abord qui participe de la nature de la brume et du vent.

Reste une question, celle des « Choses étranges » que le poème pose telle quelle car, dans cette nature où se démasquent les vérités intérieures, il reste de l’inconnu et des vertiges : « Ce qui est étrange en ce monde / c’est qu’il n’y a pas de fin / aux amours sans retour ». –

Bernard Demandre

TEXTES

Perles de rosée, rêves, monde, chimères

Tout par comparaison

est éternel

Moi qui dors

sans m’étonner

de ce monde de rêve

Son reflet même est si profond

et de si vive couleur

la fleur certes est l’esprit de l’eau

A l’aller , au retour

l’oie sauvage est en voyage

elle crie

pour elle il n’y a pas de bonheur

Qu’il vienne donc le visiter

écartant les herbes d’été

poussant à leur gré

dans tout le jardin

Que faire si celui que j’attends

venait à passer maintenant

La neige blanche du jardin

Il serait dommage de la fouler

Mais tu n’es pas là

la demeure où j’habite

est un lieu où les âmes ont du mal à vivre

Ma mère me réprimandait toujours

J’ai beau passer mon temps en rêveries

personne n’est là

pour me le reprocher

Comme je me fais de ma rencontre avec vous

le lien qui me relie à la vie

Même si cela prenait fin

je n’en serais pas triste

Quand tu me manquais

je contemplais ces œillets

Que me faut-il faire

si tu m’en demandes les graines ?

Sous les feux des lucioles

les sous-bois ne sont pas sombres

Les ténèbres de mai ne le sont que de nom

Dans mon cœur je tâche de ne penser qu’à la seule Loi

mais partout j’entends tinter

la voix des insectes

La nuit quand la grêle frappe

les feuilles de bambou

je ne suis pas d’humeur à m’endormir toute seule

De tout mon être

je désire monter un de ces nuages

qui vont vers l’Ouest

mon cœur, lui, s’envole vers le Nord

Désoeuvrée, je contemple le ciel

Celui auquel je pense

ne descendra pas pourtant des cieux

En contemplant

la fumée qui s’élève

oui je songe

quand me verra-t-on ainsi , moi aussi ?

Les nuits de printemps, couchée,

je ne puis m’endormir

Même si je veille

les fleurs ne se retiendront pas de choir

Si au printemps

le prunier ne fleurissait qu’en mon logis

celui qui m’a quittée viendrait l’admirer

A mes yeux la plaine de Kasugano

était couverte de neige

Mais voici les herbes neuves qui la recouvrent toute

Elle est arrivée la brume du printemps

Mais j’entends le torrent

se faufilant entre les rochers

Lorsque je pleurais

indifférente au désordre de mes noirs cheveux

celui qui les démêlait

ah ! combien je l’ai aimé

Bientôt je ne serai plus …

pour souvenir dans l’au-delà de ce monde

Oh ! une entrevue

une fois encore

Ni l’une ni l’autre ne sont choses séparées

Au printemps, la nuit,

la Lune donne son éclat à la fleur

Ces nuits ces nuits

à attendre tristement l’aube

en regardant le feu endormi sous la braise

sans réveiller celui qui dort

Ecoute-le, quand la nuit devient profonde

Ce n’est pas moi mais sa compagne

que le pluvier appelle

Ce qui est étrange dans ce monde

c’est qu’il n’y ait pas de fin

aux amours sans retour

Ah s’il se pouvait

que tous soient un même cœur

et qu’il n’y ait plus

aimer et être aimé

Quel est donc ce moment, le crépuscule,

où le bruit même du vent, invisible,

nous ravit

Suis-je un être humain

moi qui dors sans m’étonner

de ce monde de rêve

que je vois, réellement, éphémère ?

Bibliographie

textes

Poèmes de cour ed. La Différence – Orphée -1991

Journaux des dames de cour du Japon – ed. Picquier poche - 1998