Agrandissement : Illustration 1

Le peintre lorrain Jean-Jacques Ruppert, décédé en 2005, a laissé une oeuvre importante. Peindre comme on respire (Editions Gérard Louis), élaboré de son vivant et mis en textes par Bernard Demandre, laisse des traces d'une activité féconde. Ce peintre des paysages et surtout, dans ses dernières périodes, du corps féminin, est depuis toujours un amoureux de la Musique ; on devrait dire plutôt des musiques qui l'ont accompagné durant sa vie. Fervent de jazz, il est aussi un passionné d'opéra et particulièrement de Wagner. Les orchestres restreints : duos, trios, quatuors avaient sa préférence.

Ce mélomane averti a toujours compris qu'entre la musique et sa peinture il y avait des correspondances, comme dans l'oeuvre d'une de ses admirations, Baudelaire. Rythmes de la musique et rythmes des couleurs, des traits. Il savait d'expérience que ce mot de "trait" appartient à la fois au registre de la musique et à celui du dessin ou de la peinture. Des rapports de couleurs à l'instar des rapports de tonalités. Ce qu'il cherchait ici, c'était l'équivalent visuel d'un battement, d'une mélodie, même ( et surtout peut-être ) déformée par une violence du geste, comme des stridences de couleurs. Il y a dans cette oeuvre des rapports certains entre les trois domaines privilègiés de l'Opéra : sons, couleurs et poésie. Et qui se répondent.

Le Trio

Agrandissement : Illustration 2

Ce n’est pas l’explosion des couleurs à laquelle nous avaient habitués, par exemple, “ L’hommage à Django Reinhardt “ et le “ Royal Garden Blues “ dont les sons semblaient modulés sur leur rythme. Les formes et l’atmosphère ici sont apaisées et classiques ; le tenue vestimentaire des musiciens du trio en témoigne : habits de soirée, chemises blanches et noeud papillon ; le format horizontal en accentue l’impression de sérénité, voire de sérieux.

Cet orchestre semble jouer “ de l’intérieur “ et comme pour lui même, à l’opposé des toiles précédemment citées dont la musique - la représentation picturale - était aussi un spectacle.

Nous entendrions - et prêter l’oreille s’impose - un trio de Beethoven, Shubert ou Brahms dont les émotions les plus vives seraient retenues à l’intérieur d’un de ces plastrons et d’autant plus violentes qu’elles seraient sur le bord d’éclater, à l’image du couvercle du piano qui va crever le plafond, prêt à l’envol, pour suivre son destin d’aile.

Royal Garden Blues

Aquarelle - 75 x 95

1991

Agrandissement : Illustration 3

Les sons nous plissent et nous déplissent ! Illuminent ! L’aquarelle ici vibre par ses couleurs et donne à voir les éclats du Royal Garden Blues, interprété par un quintette imaginaire. On souhaiterait que la trompette, au fond, soit celle de Tommy Ladnier, la clarinette, celle de Mezz Mezzrow ou le trombone de Tricky Sam ; ce pourrait être d’autres.

Quoi qu’il en soit, l’émouvant est que la musique est rendue visible par cette diagonale d’or qui vient déchirer les deux plages nocturnes de gammes de bleus, comme il se doit, de roses et de mauves et introduit comme une fente vibratoire à travers le silence, rayée par des espèces de stries ou bandes d’ondes de couleurs, ainsi qu’on peut en trouver dans le sommeil léger, par exemple. Le motif de référence cependant est important, ne serait-ce que par l’hommage que le peintre, mélomane, a tenu à rendre à un ancien titre du répertoire New Orléans. Mais, au-delà, il reste cette sorte de beauté du mouvement, l’éclat des cuivres et la présence fondamentale de la batterie, au premier plan, comme assise rythmique et picturale.

Le spectateur de cette aquarelle non seulement entrevoit ce qu’il sait, même si l’apparence figurative est fortement troublée par le passage des sons, mais sent ce qu’il voit, grâce à une équivalence musicale des couleurs et de leurs mouvements, où les sens réunis participent à cette éclatante synesthésie.

Hommage à Django Reinhardt

Huile

2003-11-01

Agrandissement : Illustration 4

Il existe une vitesse de la peinture comme il existe une couleur de la musique. Celle-ci domine dans les rouges-feu et les jaunes dorés, mais en touches très rapides de verts et de bleus, comme des gammes soudain empêchées de s’étendre et de griffer cette surface interposée entre le sujet et l’œil.

Mouchetures prises à la stridence de la musique, éclats de notes lancées qui se dispersent de proche en proche, selon une loi qu’il serait délicat d’énoncer, mais d’apparence si libre, au gré de l’improvisation, avec la résonance de la guitare du centre, détachée de l’ensemble du trio, claire et généreuse, et le regard fixe de l’interprète qui semble toucher loin dans son rêve intérieur, ou la présence de la contrebasse et du second guitariste, lui-même reflété par un miroir, l’ensemble placé sous des projecteurs, dédoublant les taches claires des visages, dans cette atmosphère rougeoyante de théâtre, de cabaret peut-être, mise en scène de peintre qui d’abord laisse en lui remonter les sons, les découvertes, les surprises et très vite encore les applique à la toile comme on danse, vibrations soumises à la période de la main et l’entretenant , comme si c’était cela la musique de Django, chant et glissades, pétillement des notes et des couleurs, peintre et instrumentistes au même rythme et sous la même lumière.

Tempête sur les cordes

Aquarelle - 70 x 55

1999

Agrandissement : Illustration 5

Ces messieurs à lunettes qui jouent du violoncelle témoignent du sérieux, voire de la gravité compassée habituels aux interprètes des grands orchestres symphoniques comme le Philarmonique de Berlin ou le London Symphony.

Ce cadrage d’un des pupitres et sa représentation picturale dans les gris-bleus et les noirs imposés par les habits des musiciens - au même titre que leurs nœuds papillons - aurait pu apparaître comiquement guindé, n’était la présence, tranquillement rayonnante, des violoncelles, qui confère au tableau son poids de miel et de musicalité. La beauté de leurs formes, le galbe de leurs épaules et la qualité de leur bois, d’un ocre ambré et tiède piégeant des reflets, vient réveiller ici des sons qui étaient peut-être endormis. Et ces musiciens qu’on aurait soupçonnés de sévérité ou d’esprit sec, se voient, pour ainsi dire, redorés dans le champ même de ce rayonnement. Ils s’animent soudain des mouvements de leurs archets, comme autant de rayures mobiles sur une vitre qu’aurait tracées un diamant.

C’est ainsi qu’à travers ces ocres dans la brume apparaît la musique. Quelle symphonie ? Quelle pièce lyrique ? Stravinsky avait raison de rappeler que dans l’appréhension d’une œuvre musicale en concert, il y a la part de l’oreille, mais aussi la part de la vue qui s’attache à la beauté des instruments, à la gestuelle des interprètes et qui accompagne la lueur des bois, des cuivres, des peaux, comme les gorges mêmes de la musique.

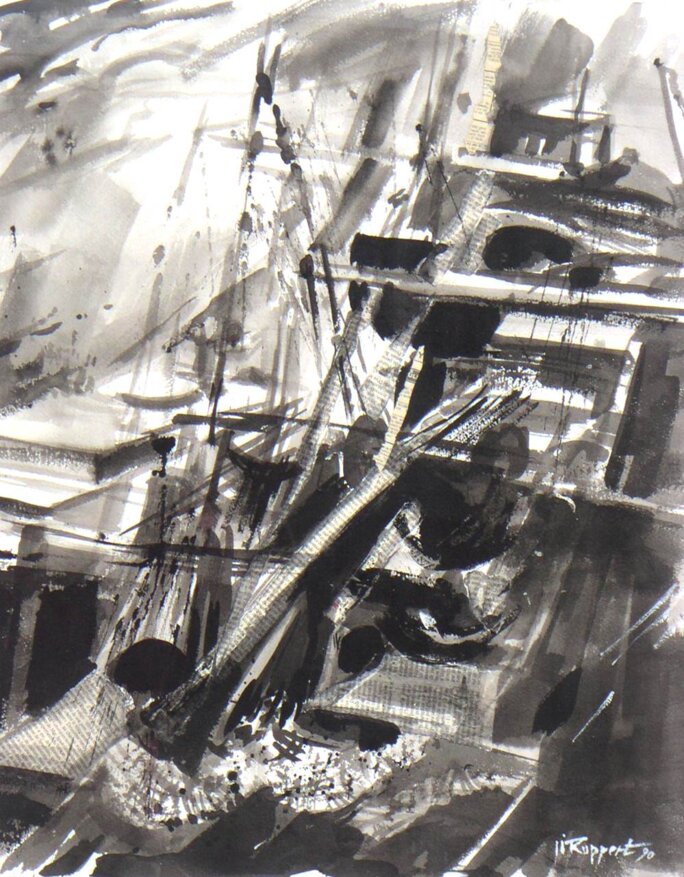

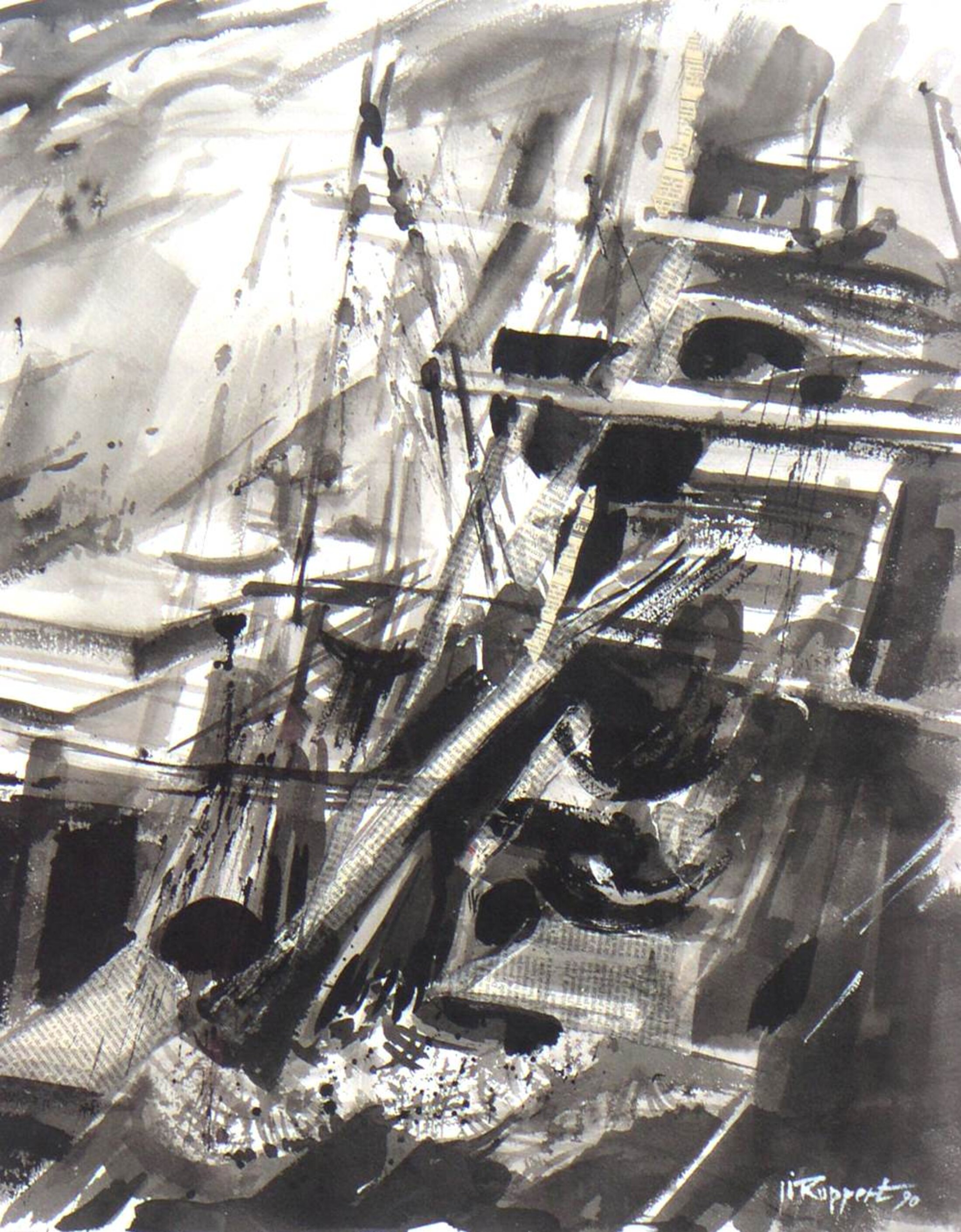

Le Vaisseau fantôme

Encre-lavis-collages - 51 x 62

1990

Agrandissement : Illustration 6

Sans doute un vaisseau ancien, caboteur ou navire de charge d’au-delà des mers, grand voilier dont les haubans paraissent quelque peu désemparés avec leurs poulies brinquebalant dans la mâture.

Mais nous parlons, en réalité, d’un autre voilier aux lisses et aux étais rugueux, que favorisent les collages, posés dans l’élancement des lignes, comme une matière tangible. Car ce navire vient de lointains antérieurs, couvert d’algues et d’horreurs que les grands fonds remontent parfois au plongeon de l’étrave. Les ponts sont encombrés de pâleurs jusqu’au château de poupe, témoin de mers malfaisantes, jeux d’ombres et d’éclairs, à la fois désarticulant les bois et le gréement enchevêtrés de filins et leur conférant l’apparence d’une épouvante qui aurait surgi de lames sans âge.

Ce n’est pas un hasard si le thème du vaisseau perdu, corps et âme, recouvert de faux jours et de bois pourrissants, est développé par un peintre mélomane et amoureux de Wagner, avec cette puissance des matières et du délabrement, comme un chant de désolation ou d’abîmes, une clameur de mer et de voix du temps.