Voici quelques-unes des questions qui sont sur la table en Europe depuis près d’une décennie et, au moins, depuis 2008, année où s’est tenue à Paris la première conférence internationale sur la décroissance. En 2009, Tim Jackson, à l’époque président de la Commission pour le développement durable du Royaume-Uni (UK Sustainable Development Commission) publiait un rapport faisant autorité intitulé « Prosperity without growth? » (La prospérité sans croissance?). Plus récemment, Jackson, figure centrale du débat sur l’après-croissance, a été le promoteur de l’All-Party Parliamentary Group (AAPG) on limits to growth (Groupe parlementaire pluripartite sur les limites de la croissance), une initiative qui a obtenu le soutien, entre autre, du Green Party et de la députée britannique Caroline Lucas (ce qui relève quasiment du miracle politique dans le contexte du système électoral britannique). L’APPG a pour vocation de « créer un espace de dialogue pluripartite sur les limites environnementales et sociales à la croissance ; d’évaluer les preuves de telles limites, d’identifier les risques et de construire un soutien en vue de réponses appropriées ; et enfin de contribuer au débat international sur la redéfinition de la prospérité ». Le Groupe s’inscrit dans une longue tradition de promotion de l’agenda de l'après-croissance au sein des parlements nationaux en Europe, dont les exemples les plus récents incluent les commissions parlementaires en France (Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social) et en Allemagne (« Indikatoren "Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität » ou Enquête-Commission sur la croissance, la prospérité et la qualité de vie). Au nombre de ses activités, l’AAPG organise des débats à la House of Commons (Chambre des communes du Royaume-Uni).

J’ai eu moi-même l'occasion récemment d'assister à un de ces débats intitulé « The end of growth ? » (La fin de la croissance ?), modéré par Tim Jackson et Caroline Lucas, et qui tentait de répondre à la question : « La croissance économique a-t-elle encore sa place à l’heure de garantir une prospérité durable ? » Parmi les panélistes figuraient notamment Kate Raworth (auteure de Doughnut Economics), Jørgen Randers (coauteur de l’étude Limits to Growth, 1972) et Graeme Maxton (secrétaire général du Club de Rome).Les cent places en vente pour assister au débat ont été écoulées en quelques heures à peine.Je crois pouvoir affirmer qu’il y avait un consensus général parmi les panélistes sur le fait que la croissance économique, loin d’être une panacée à tous les problèmes sociaux, en est une composante, voire une cause directe.Les panélistes ont avancé différentes thèses pour démontrer que la croissance économique est écologiquement insoutenable, socialement indésirable et que son heure a peut-être bien déjà sonné (c.-à-d. stagnation séculaire). En résumé, nous n’avons pas tardé à retirer le point d’interrogation du titre du débat :La croissance a touché à sa fin.

Néanmoins, même si nous étions globalement d'accord sur le diagnostic, des différences ont surgi à l'heure d'aborder le pronostic ou ce que j’appellerais la politique de décroissance durable :Qu’est-ce qui doit être fait ?Comment allons-nous procéder ?Qui va y procéder ?Et pour qui ?

Il y avait entre nous un consensus sur le fait que nous nous trouvions confrontés à de multiples défis non résolus :Comment intervient le changement social ?Comment accroître les initiatives issues de la base ?Comment se positionner vis-à-vis du capitalisme ?Comment envisager une transformation socio-écologique dans les pays à faible revenu ? Quels sont les obstacles ?Comment rendre l’État providence durable ? Comment empêcher la cooptation ?Et ainsi de suite…

Globalement, le débat est allé droit au but.D’après ce que j’ai pu comprendre, il se serait même poursuivi au pub, conformément à la tradition britannique. J’ai malheureusement manqué cette partie-là.J’ai trouvé qu’il y avait un bon équilibre entre les membres du panel, même si j’ai regretté l’absence d’une perspective féministe.J’ai notamment pu avoir un bon échange de points de vue avec Jørgen Randers sur le rôle de la démocratie.Nous étions, lui le panéliste le plus âgé, moi le plus jeune.Randers a apporté l’expérience et l’autorité de quelqu’un qui prend part à ces débats depuis bientôt 50 ans, mais qui est aujourd’hui quelque peu désabusé. Quant à moi, j’y ai, je l’espère, injecté l’enthousiasme de la « jeunesse » (sic), avant qu’il me soit rappelé que nous ne sommes pas en train de réinventer la roue. Les nouveaux venus, dont je fais partie, prennent en effet le relais de leurs prédécesseurs. Durant le débat, toutefois, je me suis employé du mieux que j’ai pu à plaider la cause de la décroissance, en faisant valoir, notamment, qu’il s’agit de se concentrer sur la décroissance et pas seulement sur les limites à la croissance, voire de « surpasser » la croissance. Permettez-moi d’expliquer ce que j’entends par décroissance.

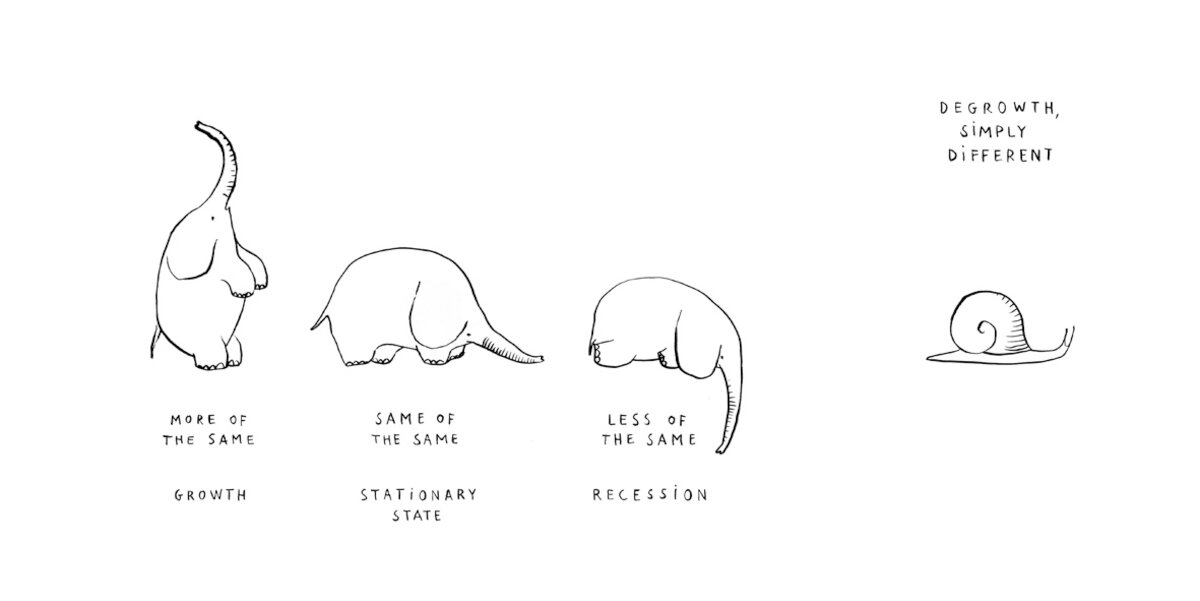

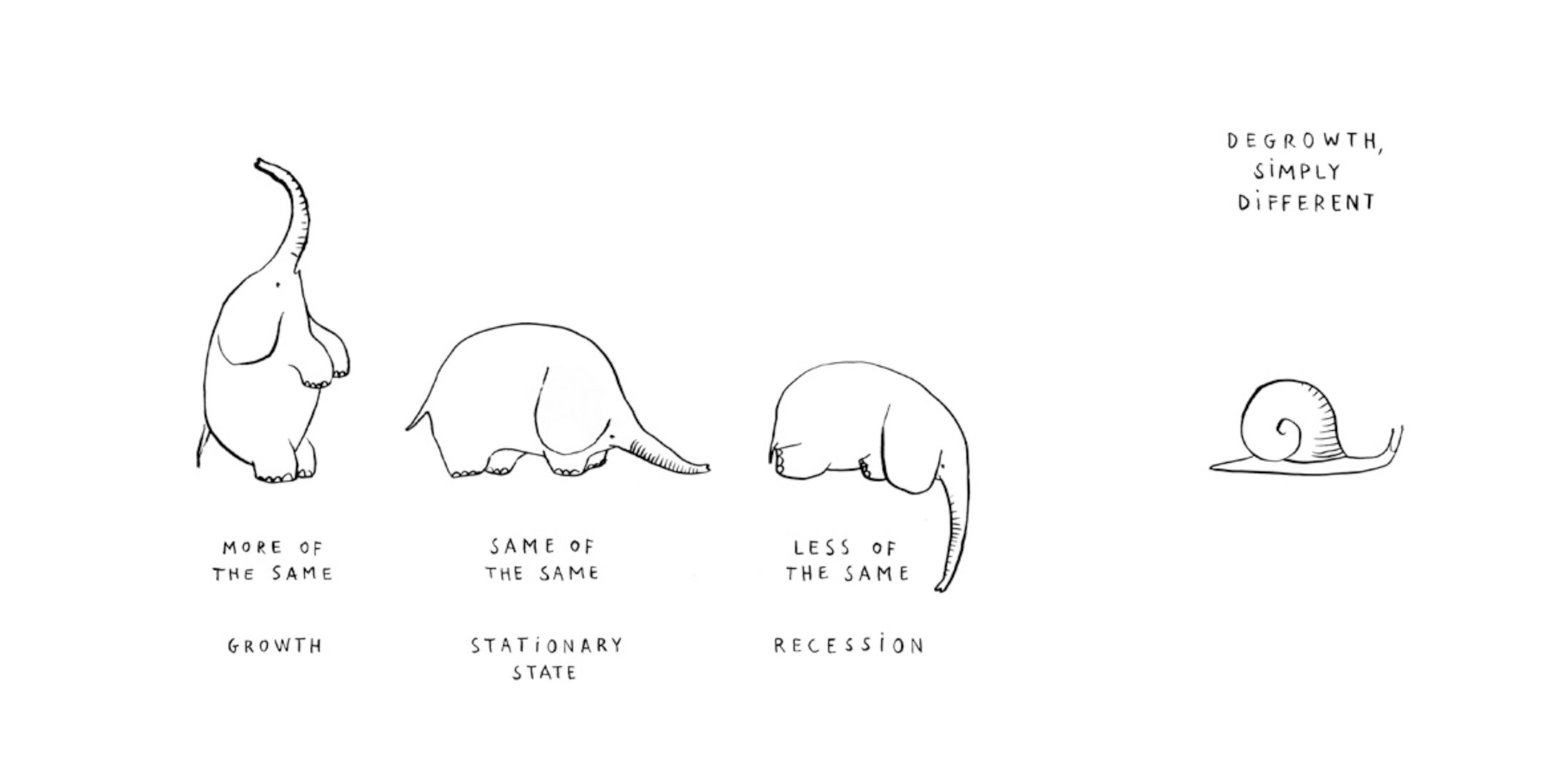

Dans l’article What is degrowth? (En quoi consiste la croissance ?), nous concluons que « D’une manière générale, la décroissance remet en question l’hégémonie de la croissance et appelle à une réduction redistributive, démocratiquement gérée, de la production et de la consommation dans les pays industrialisés, en tant que moyen d’atteindre la durabilité environnementale, la justice sociale et le bien-être. » La décroissance n’est pas une fin en soi mais un moyen. L'accent doit être mis non seulement sur moins mais aussi sur autrement (voir Fig. 1). Employé pour la première fois par Andre Gorz, en 1972, le terme décroissance a ensuite été repris comme un slogan militant, en France, au début des années 2000, en réaction à l’échec du développement durable. La décroissance part de l’hypothèse que nous pouvons vivre bien avec moins, imaginer et mettre en pratique des visions nouvelles qui sont autant d’alternatives au développement moderne axé sur la croissance. Un développement alternatif, meilleur ou plus vert, comme le développement durable et tous ses avatars (l’économie verte, la croissance verte, l’économie circulaire…) ne suffisent pas. Du reste, la croissance économique, quelle que soit la façon dont on la présente, n’est pas compatible avec la durabilité. Cependant, la décroissance ne se limite pas uniquement à la durabilité écologique. À Londres, j’ai insisté sur le fait que son pronostic (pourquoi la décroissance ?) englobait un éventail d’enjeux différents, de la démocratie à la justice en passant par le sens de la vie, la spiritualité, les soins… Nous ne transigerons sur aucun d’entre eux. À titre d’exemple, la théorie de la décroissance exclut qu’on puisse entretenir la possibilité d’une dictature écologique au prétexte d’imposer des limites auxquelles les personnes ne seraient autrement pas prêtes à se soumettre de leur plein gré. La transformation socio-écologique doit venir du peuple et pour le peuple, sans quoi elle n’aura pas lieu. Toute définition de la décroissance doit tenir compte de l'ensemble de ces préoccupations.

Agrandissement : Illustration 1

La Décroissance en tant que vocable résulte d’un acte de détournement, une technique développée dans les années 1960 par l’Internationale situationniste, qui consistait à retourner contre eux-mêmes les expressions du système capitaliste et de sa culture médiatique. Parmi les exemples contemporains les plus notables, on pourrait citer Adbusters, qui s’emploie à modifier les messages publicitaires pour en subvertir le sens. Certains aiment à assimiler la décroissance au punk, or la bataille ne sera gagnée que lorsque les idées qui sous-tendent la décroissance seront passées dans la culture pop(ulaire) et auront transformé l’imaginaire et le bon sens de chacun et chacune d’entre nous, et pas seulement des punks.La tâche est ardue et des personnes comme Kate Raworth ou Tim Jackson ont accompli le plus difficile en portant le débat sur la décroissance dans la sphère publique, y compris aux parlements.

Cependant, une telle entrée sur la scène politique est-elle réellement possible ?La décroissance a certes déjà eu un impact, au moins en France et dans le sud de l’Europe, où des dirigeants comme le président Nicolas Sarkozy et le Premier ministre italien Matteo Renzi ont éprouver le besoin de l’évoquer – certes pour la tourner en dérision, mais c’est déjà un signe. Comme l'a récemment soutenu Vincent Liegey dans Reporterre: « Les idées de la décroissance infusent la société en silence ». Amplement débattue dans les médias, elles reçoivent pour l’instant le soutien d’au moins deux leaders politiques européens actuels : Juan Carlos Monedero de Podemos en Espagne et Beppe Grillo du Movimento 5 Stelle en Italie. Dans la campagne électorale française la critique de la croissance, ou l’« a-croissance », est directement revendiquée par au moins deux candidats : Benoît Hamon, qui dit « avoir rompu avec le productivisme et ne plus croire en la croissance économique » et Jean-Luc Mélenchon, pour qui « la décroissance n’est pas une option, c’est une nécessicité ». C’est aussi le cas ailleurs, comme au Brésil par exemple, où, déjà en 2010, le sénateur Cristovam Buarque faisait l’éloge de la décroissance au Congrès national. De fait, il ne s’agit pas tant d’un phénomène nouveau que d’une résurgence du débat sur les limites à la croissance, qui remonte aux années 1970. À titre d’exemple, en 1972, le socio-démocrate néerlandais Sicco Mansholt, qui occupait alors le poste de commissaire européen à l’agriculture, adressa une lettre au président Malfatti l’exhortant à prendre sérieusement en compte les limites à la croissance dans la politique économique européenne.Le destin voulut que Mansholt devînt, deux mois plus tard, président de la Commission européenne, mais la brièveté de son mandat ne lui permit guère de promouvoir un agenda de croissance zéro (ou négative).

Il ne fait pas de doute que de multiples obstacles empêchent l’idée de décroissance de progresser aux sein de la politique institutionnelle. Toutefois, la crise financière en cours depuis 2008 a contribué à raviver ce débat et à profondément modifier l’opinion publique sur les questions économiques. Un récent sondage d’opinion réalisé par des collègues sur la relation entre la croissance économique, l’environnement et la prospérité en Espagne a montré que bien que la majorité continue de considérer la croissance et la durabilité environnementale comme compatibles (croissance verte), environ un tiers des répondants préfère soit ignorer la croissance en tant qu’objectif politique (a-croissance), soit y mettre fin (décroissance). Seule une infime minorité est inconditionnellement en faveur de la croissance (la croissance à tout prix). Difficile de déterminer ce qui motive l’opinion des citoyens ou de saisir dans quelle mesure certaines prises de position spectaculaires en faveur de la décroissance, comme celle du Pape François ont joué un rôle. Reste qu’il existe bien une sorte de « circonscription » prête à soutenir la critique de la croissance, la question étant de savoir pourquoi si peu de responsables politiques osent s’adresser à elle ?

Nous avons récemment organisé, à Budapest, un débat sur la présence de la décroissance dans les débats parlementaires, auquel ont assisté quatre députés issus de différents pays de l’Union européenne. Ces derniers se sont fait l’écho des difficultés qu’ils rencontraient dans la promotion de la décroissance la décroissance au sein de leur parti et de leur parlement (cliquez ici pour visionner une vidéo du débat). Ailleurs, Des efforts sont mis en œuvre pour élaborer des propositions politiques pour la décroissance, comme celles du collectif Research & Degrowth dont je fais partie. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour mentionner la macroéconomie écologique, un domaine dont Tim Jackson est l’une des figures les plus éminentes. Au sein de notre collectif – Research & Degrowth – par exemple, nous planchons sur un modèle macroéconomique basé sur les travaux de Tim, pour explorer les possibilités de création d’emploi dans un scénario post-croissance au sein de l’Union européenne. Notre livre, Décroissance. Vocabulaire pour une nouvelle ère, à présent publié en dix langues, en explore d’autres, comme le revenu de base, l’audit de la dette, la monnaie publique, la réduction du temps de travail et le partage du travail.

Pour conclure, je soumettrais une hypothèse.Si la croissance a constitué, tout au long du 20e siècle, un pilier central de la stabilité dans les pays riches, il serait raisonnable d'affirmer que l'absence ou le manque de croissance dans des sociétés fondées sur la croissance est susceptible d'engendrer l'instabilité.C’est notamment sous cet angle qu’on peut, quoique de façon non exclusive, interpréter les retournements britanniques ou étatsuniens actuels, et plus généralement la montée des droites autoritaires un peu partout en Europe. Le FMI lui-même estime que nous sommes entré dans une nouvelle phase de diminution du potentiel de croissance, plus particulièrement dans les économies riches. Cette tendance est désormais décrite comme la nouvelle norme, la nouvelle médiocrité ou la stagnation séculaire. Le Wall Street Journala récemment affirmé qu’en « Europe comme aux États-Unis, les électeurs sont en colère contre les élites politiques et frustrés par la lenteur de la croissance ». Tout ceci place la fin de la croissance au centre des agendas politiques du 21e siècle, tant au sein des parlements qu’à l’extérieur. Combien de temps encore continuerons-nous à tout sacrifier sur l’autel de la croissance, à coups de politiques d’austérité ? Jusqu’à quand les courants dominants pourront-ils entretenir le mirage de la croissance? Enfin, qui est prêt à affronter le mécontentement occasionné par une croissance lente dans des sociétés rivées à la croissance, et comment ? Pouvons-nous donner à cette frustration un sens nouveau et une direction nouvelle, autres que ceux du repli sur soi et de la haine ?

Bienvenue dans la nouvelle ère politique de l’après-croissance. Comme Tim Jackson et Peter Victor ont soutenu dans le New York Times : « Imaginer un monde sans croissance figure parmi les tâches les plus vitales et urgentes dans lesquelles la société est appelée à s’engager. » La décroissance a désormais fait son entrée au parlement, une présence qui, on l’espère, sera durable. Nous n’en sommes qu’au tout début et nous nous trouvons face à des défis formidables qui peuvent parfois même paraître insurmontables. La communauté de la décroissance veut se montrer à la hauteur.À la Chambre des communes, j’ai pu constater avec plaisir que nous partagions cette idée avec des compagnons de route solides.

Twitter: @R_Degrowth

Traduit par Salman Yunus

Références

« Décroissance. Vocabulaire pour une nouvelle ère » de Giacomo D'Alisa, Federico Demaria et Giorgos Kallis. Le Passager Clandestine. http://lepassagerclandestin.fr/catalogue/hors-collection/decroissance-vocabulaire-pour-une-nouvelle-ere.html

Federico Demaria est économiste écologique à l'Institut de science environnementale et de technologie de l'Université autonome de Barcelone. Il est membre du collectif Research & Degrowth et coauteur du livre Décroissance. Vocabulaire pour une nouvelle ère (le passager clandestin, 2015), traduit en dix langues.