A quand les philosophes, les logiciens dormants ?

André Breton.

Chaque fois que je puis trouver trace de rêve, dans quelque œuvre que ce soit, je suis prêt à toutes les concessions. Le merveilleux, qu'il soit d'origine scientifique, littéraire, religieuse, m'a toujours captivé. Car, à chaque victoire de l'imagination sur le réel, un des liens qui retiennent notre esprit se détache et tombe. La libération commence et déjà on en aperçoit les conséquences formidables.

Raymond Queneau

Le rêve nous confronte à ce mystère d’un « objet » que le rêveur crée en même temps qu’il le vit. Ce mystère n’est pas moindre que celui du jeu des enfants, de celui que l’enfant invente au fur et à mesure qu’il joue. J’évoque, ici, le jeu au sens où l’entend Donald Winnicott, c’est-à-dire dans le sens du « play » - l’activité de jouer – qui est non réductible au « game » - le jeu avec ses règles.

Pour D. Winnicott, le jeu est associé à « la quête de soi », et cet auteur tient le jeu en si haute importance qu’il n’hésite pas à affirmer que c’est « seulement en jouant, que l’individu, enfant ou adulte, est capable d’être créatif et d’utiliser sa personnalité toute entière. C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le soi. » Le jeu est une activité qui absorbe complètement l’individu, qui le met en retrait du monde : « Pour bien saisir ce que c’est que jouer, il ne faut pas oublier que c’est la "préoccupation" qui marque essentiellement le jeu d’enfant. Ce n’est pas tant le contenu qui compte, mais cet état proche du retrait, qu’on retrouve dans la "concentration" des enfants plus grands et des adultes. L’enfant qui joue habite une aire qu’il ne quitte qu’avec difficulté, où il n’admet pas facilement les intrusions. »

Pablo Picasso, Famille au bord de la mer, 1922

Des correspondances peuvent être établies entre les caractéristiques du jeu et le rêve. D. Winnicott caractérise le jeu par :

« a) état de détente dans des conditions de confiance basées sur l’expérience vécue » [l’enfant ne joue que s’il se sent en confiance ; on ne s’endort que si l’on est en état de confiance suffisant pour ce mettre en retrait du monde]

« b) activité créative, physique et mentale manifestée dans le jeu » [le jeu s’invente au fur et mesure, il implique tout l’être ; le rêveur « crée » son rêve au fur et à mesure qu’il le « vit » et il implique le « moi mental », le « moi corporel » et le corps lui-même]

« c) la sommation de ces expériences vécues sur lesquelles s’édifie le sentiment de soi » [par le jeu l’enfant se sent fortement exister et se découvre à lui-même ; le rêve participe de notre sentiment d’être un individu singulier]

En outre, « le jeu est toujours à même de se muer en quelque chose d’effrayant. Le jeu peut entraîner au-delà d’un seuil contrôlable et la peur et l’angoisse peuvent alors surgir. » « Il y a un degré d’angoisse insupportable qui détruit le jeu », constate Winnicott. Les jeux avec des règles (game) sont des moyens de contenir le potentiel angoissant de la pratique du jeu (play) (1).

Pierre-Jules Stahl, Le rêve, 1882

Roger Caillois, dans « Les jeux et les hommes », distingue quatre formes élémentaires de jeux, qui apparaissent fondés soit sur l’ « agôn » (la compétition), soit sur la « mimicry » (le simulacre), soit sur l’ « ilinx » (le vertige), soit sur l’ « aléa » (le hasard).

Pour ce qui est de l’ « agôn » (la compétition) et de la « mimicry » (le simulacre), nous passeront rapidement, car nous avons déjà – indirectement - abordé ces questions dans d’autres billets. Dans « le rêve comme sport de combat » nous avons montré comment la lutte était un moyen pour le rêveur de s’affirmer, de métaphoriser des oppressions effectivement subies, d’offrir un exutoire (par exemple l’attaque contre le grand homme nu dans le rêve de Kafka, objet symbolique qui reçoit l’agressivité en lieu et place du père qui reste, malgré tout, aimé). S’agissant de la « minicry » (simulacre), dans « Rêver par delà le genre », nous avons montré que l’endormi(e) pouvait endosser des « images » corporelles qui lui sont étrangères, et ainsi rêver d’être un animal, d’être un homme alors qu’elle est une femme (et réciproquement), ou rêver d’être un personnage d’une autre époque... Et nous avons vu que ces métamorphoses venaient en réplique à des situations troublantes, voire effrayantes, vécues au cours de la veille (voir les associations produites par Michaux et le rêve de sainte Perpétue condamnée aux jeux du cirque). Caillois souligne le lien entre le masque et le désir de faire peur, de répliquer à ce qui nous fait peur (2).

Nous allons dans ce billet montrer que l’ « ilinx » (le vertige) et l’ « aléa » (le hasard) ne sont pas non plus étrangers au monde des rêves.

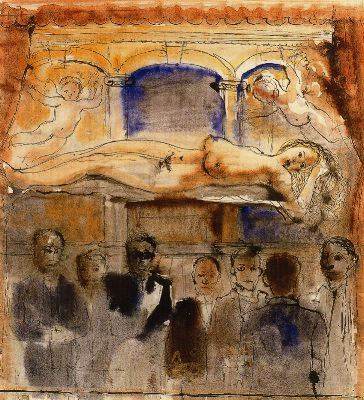

Paul Delvaux, La Vénus endormie, 1932

L’ « ilinx » renvoie aux jeux de « tournis » (le manège, la balançoire, le grand 8, la valse, la danse orientale, les techniques de transe, les derviches tourneurs, ...), d’ascension (grimper dans la cage à poule, escalader, alpinisme, ...), de saut (saut à la corde, marelle, rock’n roll, saut à l’élastique, ...) et de glisse (toboggans, patins à roulette, ski...). Ces jeux impliquent fortement le corps et produisent une sensation de vertige, un sentiment d’exposition au risque de perte de contrôle de soi. Le lien entre « les jeux de mouvements si agréables aux enfants » et les rêves de vol a d’ailleurs été très bien perçu par Sigmund Freud (3). Parfois, l’origine enfantine de ces rêves transparaît dans le rêve lui-même. Ainsi, dans ce rêve de chute/glisse que le mystique Emmanuel Swedenborg fit à l’âge de 56 ans : « Me semblait dégringoler en bas d’escaliers, effleurai à peine chaque marche, parvins heureusement en bas sans danger ; vint la voix de mon cher père : Tu fais bien du bruit, Emmanuel ; il disait être fâché, mais cela passerait » (4).

Sur un registre, là encore très proche de celui du monde de l’enfance, Franz Kafka dans son rêve du 21 juillet 1913, nous relate un procédé, aussi simple qu’ingénieux, pour se rendre aussi libre que l’air : « Aujourd’hui, j’ai inventé en rêve un nouveau moyen de communication pour circuler dans un parc escarpé. On prend une branche, qui n’a pas besoin d’être très grosse, on l’appui obliquement contre le sol, on garde une extrémité dans la main, on s’assied dessus aussi légèrement que possible, comme sur une selle de dame, la branche toute entière s’élance naturellement le long de la pente et comme on est assis dessus, on est emporté avec elle et l’on se balance agréablement sur le bois élastique en filant à toute allure. Par la suite, on peut trouver une possibilité d’utiliser la branche pour la montée. L’avantage essentiel, sans parler de la simplicité de tout le dispositif, consiste en ce que la branche, mince et mobile comme elle est, - elle peut être baissée et levée selon les besoins – peut passer dans tous les endroits où même un homme seul passerait difficilement » (5).

Mais, à l’arrière plan des jeux de vertige, on découvre aussi la transe et Friedrich Nietzsche opère découvre un lien entre rêves de vol et transe dionysiaque : « Dans les rêves, je vole, je sais que c'est là mon privilège, là je ne me souviens d'aucun état où je ne sois capable de prendre mon envol. Exécuter toutes sortes de courbes et d'angles au gré d'une facile impulsion, mathématique volante ? c'est là un bonheur si particulier que, chez moi, à la longue il a imbibé la sensation fondamentale du bonheur. Et quand il semble qu'une humeur parfaitement heureuse me veuille combler, je me trouve toujours dans semblable, libre flottement planant vers le haut et vers le bas délibérément, sans tension dans un sens, ni condescendance ni abaissement dans l'autre. L’ "essor" -- tel que beaucoup décrivent ceci, me semble trop musculaire et forcé. -- Je comprends les corybantes et même la nature dionysiaque le mieux en tant que tentatives d'animaux non ailés pour s'imaginer des ailes et s'élever au-dessus de la terre. Bruissement de violente motion, tel un formidable battement d'ailes -- dont l'effet leur procure finalement la semblance d'être dans les hauteurs » (6)

Ménade endormie, maison du Cithariste à Pompéi

Ces rêves de vol, d’ascension, de saut et de glisse impliquent, parfois, le « Moi mental », qui surgit pour constater le bien-être et commenter le phénomène. En passant dans le « rêve dans le rêve » (voir le mental à rendez-vous avec le corps), le rêveur trouve à se rassurer : il peut jouir sans réserve de cette « transe » sans s’inquiéter d’une éventuelle chute... puisqu’il rêve !

Jean Paul Richter, qui avait développé l’habitude de faire des « rêves dans le rêve » (ou « rêve lucide »), raconte comment il impulse le thème du vol dans l’un de ses rêves : « Lorsque, vers le matin, grâce à mon expérience psychologique de l'entrée en sommeil, je me suis volontairement rendormi, une première rêverie... me donne la consolante pensée que je rêve. Aussitôt, j'en acquiers la certitude en tentant de voler, et en y parvenant. Ce vol, tantôt planant et tantôt montant tout droit, les bras battant l'air comme des rames, est pour le cerveau un véritable bain d'éther, voluptueux et reposant, — si ce n'était que le tournoiement trop rapide de mes bras de rêve me fait éprouver un vertige et craindre un engorgement du cerveau. Réellement heureux, exalté dans mon corps et mon esprit, il m'est arrivé de m'élever tout droit dans le ciel étoilé, saluant de mes chants l'édifice de l'univers. Dans la certitude, à l'intérieur de mon rêve, de tout pouvoir, j'escalade à tire d'aile des murs hauts comme le ciel, afin de voir par-delà apparaître soudain un immense paysage luxuriant; car (me dis-je alors), selon les lois de l'esprit et les désirs du rêve, l'imagination doit recouvrir de montagnes et de prairies tout l'espace d'alentour; et chaque fois elle le fait. Je grimpe sur des sommets, afin de m'en précipiter par plaisir; et je me souviens encore de la jouissance toute nouvelle que j'éprouvai lorsque, m'étant jeté du haut d'un phare dans la mer, je me berçai, fondu parmi les ondes écumantes à perte de vue » (7).

Gustave Courbet, La Bacchante, vers 1844-1849

Ce sentiment d’extase évoque le mythe d’Icare et le sentiment de toute-puissance du héros mythique. Carl Gustav Jung raconte d’ailleurs qu’un de ses amis lui avait raconté ce rêve : « Je fais l’ascension d’un haut sommet et me trouve sur un névé incliné. Je monte toujours plus haut et il fait un temps splendide. Plus je monte, plus mon bien-être grandit; mon sentiment est tel que je pense : Ah ! si je pouvais monter ainsi éternellement ! Lorsque j’arrive à la cime, je suis transporté de bonheur; mon impression de plénitude est telle que je sens pouvoir continuer à m’élever dans l’espace; je m’y risque et m’élève dans les airs. Je me réveillai dans l’extase la plus parfaite. » Comme Jung le sait alpiniste, il lui recommande de renoncer aux ascensions en solitaire et de recruter des guides pour veiller sur lui. L’ami se dispense de ses conseils et meurt en montagne quelques mois plus tard (8).

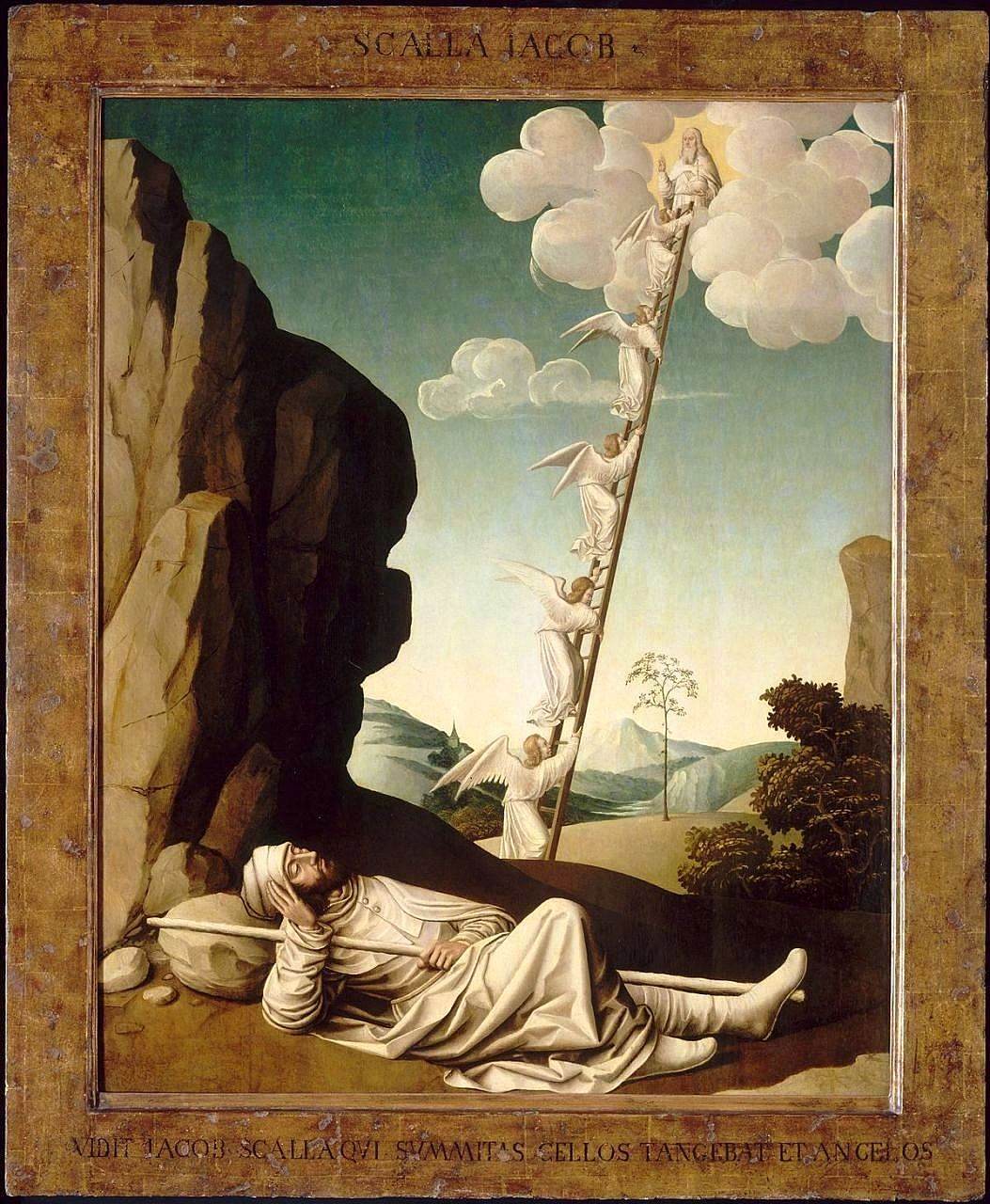

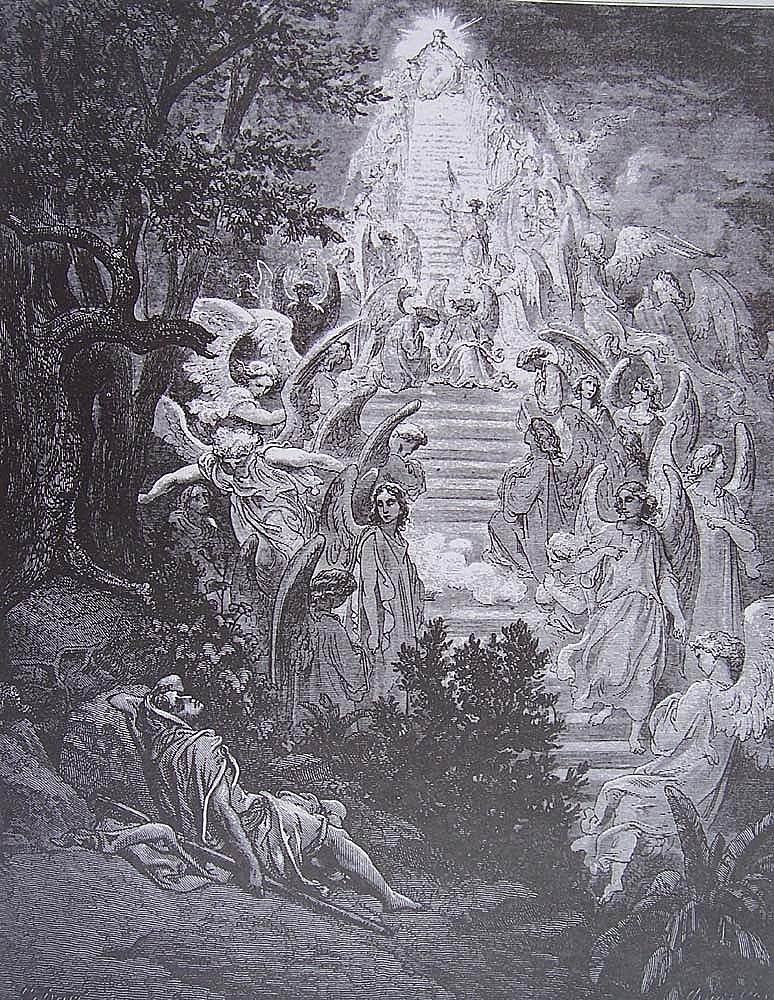

Nicolas Dipre, Le Songe de Jacob, début XVe

De même que nous avions constatés dans les rêves de combat, une tendance à l’inhibition du mouvement, dans ces rêves d’ « ilinx » nous voyons parfois surgir la sensation physique d’être cloué au sol, accompagnée du sentiment d’avoir honte, d’éprouver de la culpabilité ou de subir une condamnation.

Le « rêve de la bonne dans l’escalier » de Sigmund Freud est éloquent : « Je sors, en costume très sommaire, d’un appartement situé au rez-de-chaussée et je monte l’escalier ; j’enjambe les marches quatre à quatre et suis content de grimper aussi lestement. Je vois brusquement une bonne qui descend l’escalier, elle vient donc vers moi ; je suis confus, je veux me presser, et le sentiment de contrainte apparaît : je suis comme collé au marches, je ne peux pas bouger » (9). L’onirocrite Artémidore raconte le rêve d’un devin et précise ce que ce songe lui prédisait : « un homme qui vivait à Rome rêva qu'il volait autour de la cité près des tuiles, qu’il se réjouissait de sa facilité à voler, qu’il était admiré de tous les spectateurs, mais que par suite de fatigue et d’une morsure au coeur, il s’arrêta de voler et se cacha dans un sentiment de honte. Il vécu à Rome dans l’estime générale comme devin admiré et considéré et, outre l’admiration, il en tira de grandes ressources. Cependant il ne tira profit ni de la mantique ni du gain : sa femme le prit en aversion et l’abandonna, en sorte que par honte il changea de ville » (10).

Antonin Arthaud se rêve perché sur une aile d’aéroplane, un biplan, en compagnie de quelques amis : « [...] Je me sentais dans un équilibre odieux. Mais comme la mécanique se renversait, il nous fallut faire un tour dans le vide en nous rétablissant sur des anneaux. A la fin l'opération réussit, mais mes amis étaient partis ; il ne restait plus que les mécaniciens ajusteurs qui faisaient tourner leurs vilebrequins dans le vide.

A cet instant, un des deux fils cassa :

– Arrêtez les travaux, leur criai-je, je tombe!

Nous étions à cinq cents mètres du sol.

– Patience, me répondit-on, vous êtes né pour tomber.

Il nous fallait éviter de marcher sur les ailes de la machine. Je les sentais pourtant résistantes sous moi.

– C'est que si je tombe, hurlai-je, je savais bien que je ne sais pas voler.

Et je sentis que tout craquait.

Un cri : Envoyez les "lancets" ! [scalpels, en anglais]

Et immédiatement "j'imaginai" mes jambes saisies par le coup de rasoir du lasso, l'aéroplane quitter mes pieds, et moi suspendu dans le vide, les pieds au plafond.

Je ne sus jamais "si c'était arrivé" » (11).

Gustave Doré, La Bible, Le songe de Jacob, 1866

Ces rêves d’ « ilinx » pourraient métaphoriser le désir d’échapper à l’emprise qu’exercent la honte et la culpabilité. C’est évident dans le cas de Friedrich Nietzsche qui lutta toute sa vie contre l’emprise de la morale judéo-chrétienne, chez Jean-Paul Richter, fils de pasteur presque athée, orphelin de père contraint, alors qu’il vit misérablement, d’aider sa mère et ses frères et sœurs ; chez Kafka accablé par la tyrannie du père.

Dans le jeu d’ « ilinx », le petit enfant, très dépendant de l’adulte, contraint et contenu par l’éducation, trouve dans ces joyeuses activités un espace sensible et mental où il est le seul maître de son corps (même si cela se termine souvent par des chutes qui le ramène, en pleurant, dans les bras des parents). De même, les transes féminines des ménades grecques n’étaient qu’une compensation, qu’un exutoire concédé aux femmes, pour quelques jours, quand leurs corps demeuraient contraint et surveillé tout le reste de l’année. Que la transe soit souvent appropriée par les peuples en esclavage (Vaudou en Amérique, les Gnawa au Maroc) est un autre indice du caractère psychiquement libérateur de la transe.

*

* *

Y a-t-il l’équivalent des jeux d’ « aléa » (jeu de dé, loterie, jeu de tarot divinatoire...) dans le monde du rêve ?

Les jeux d’ « aléa » s’enracinent dans cette jouissance liée à l’attente, anxieuse, d’un évènement qui doit surgir. Les jeux d’ « aléa » offrent, soit la satisfaction délicieuse que procure le sentiment d’élection (on gagne, désigné par le sort), soit la satisfaction de survivre au coup du sort (la perte est l’équivalent d’une condamnation, mais on y survit).

Dans les récits de rêves, nous rencontrons des rêveurs qui s’immobilisent dans l’attente de quelque chose qui doit arriver.

Carl G. Jung se rêve dans une loggia italienne de style Renaissance, à côté d’un château, confortablement assis dans un fauteuil, à proximité d’une table basse : « Mes enfants se trouvaient aussi autour de la table. Tout à coup, un oiseau blanc plongea vers nous ; c’était une petite mouette ou une colombe. Avec grâce elle se posa sur la table, et je fis un signe aux enfants afin qu’ils se tiennent tranquilles et qu’ils ne fissent pas peur au bel oiseau blanc. Aussitôt la colombe se transforma en une petite fille âgée de huit ans environ, aux cheveux blond doré. Elle partit en courant avec mes enfants, et ils se mirent à jouer ensemble dans les merveilleuses colonnades du château [...] » (12)

Battista Dossi, La Nuit, dit aussi Le Rêve, 1544

Hervey de Saint-Denys, homme du XIXe qui n’ignore pas qu’embrassée une femme dans l’espace public l’exposerait à une poursuite pour outrage aux bonnes mœurs, raconte : « Je me crois aux Tuileries. J’aperçois une délicieuse jeune fille vers qui je me sens entraîné avec cet emportement qui est le propre des songes, et chez laquelle je rencontre une conformité de sentiments bien naturelle puisque c’est mon imagination seule qui la fait parler et agir. Je lui demande comment elle se nomme. "Sylvia", me répond-elle. J’ignore par quelle association ce nom fut amené, mais à peine est-il prononcé que je me trouve dans une forêt touffue, et que la jeune fille elle-même est devenue un petit oiseau bleu de ciel, perché sur mon épaule, non loin de mon oreille et bien près de mes lèvres aussi. [...] La jeune fille m’avait impressionné trop vivement pour que les aspirations qu’elle avait fait naître en moi s’effaçassent aussi vite que des visions simples. Je continuai donc de lui parler, ce que je fis très doucement de peur de l’effaroucher et de la voir prendre son vol. Je la remerciai même d’avoir ainsi changé d’aspect, ce qui nous permettait de demeurer plus longtemps ensemble, sans éveiller une attention inopportune. Et quand le bec de cet oiseau vint à se glisser entre mes lèvres, j’eus assurément la mesure du rôle énorme que joue l’imagination dans nos plus vives jouissances, car je fus aussi impressionné que j’eusse pu l’être, en réalité, par le baiser le plus sensuel » (13).

André Breton raconte un rêve, au cours duquel Paul Eluard l’invite à la chasse : « [...] Il emporte un arc et des flèches. Nous arrivons au bord d'un étang couvert de faisanes. "À la bonne heure", dis-je à Éluard. Mais lui: "Cher ami, ne crois pas que je sois venu ici pour ces faisanes, je cherche tout autre chose, je cherche François. Tu vas voir François". Alors toutes les faisanes d'appeler : "François, François, François" ! Et je distingue au milieu de l'étang un superbe faisan doré. Éluard décoche dans sa direction plusieurs flèches mais — ici l'idée de la maladresse prend en quelque sorte possession du rêve qu'elle n'abandonnera plus — les flèches portent "trop court". Pourtant le faisan doré finit par être atteint. À la place de ses ailes se fixent alors deux petites boîtes rectangulaires de papier rose qui flottent un instant sur l'eau après que l'oiseau a disparu. Nous ne bougeons plus jusqu'à ce qu'une femme nue, très belle, s'élève lentement de l'eau, le plus loin possible de nous. Nous la voyons à mi-corps puis à mi-jambes. Elle chante. À ma grande émotion, Éluard lance vers elle plusieurs traits qui ne l'atteignent pas mais voici que la femme, qu'une seconde nous avions perdue de vue, émerge de l'eau tout près de nous. Une nouvelle flèche vient lui transpercer le sein. Elle y porte la main d'un geste adorable et se reprend à chanter. Sa voix s'affaiblit lentement. Je n'ai pas plus tôt cessé de l'entendre qu'Éluard et elle ne sont plus là. [...] » (14).

François Boucher, Léda et le cygne, 1740

L’aléa se manifeste aussi sous la forme de surgissement de « signes » qui ont une valeur « élective » pour celui à qui ils sont adressés.

Walter Benjamin relate un rêve où il accompagne son ami Dausse, homme qui, dans le rêve, vit avec trois ou quatre femmes. « [...] Une des dames s’était [...] occupée de graphologie. Je vis qu’elle avait en main quelque chose qui avait été écrit par moi et que Dausse lui avait donné. Je m’inquiétais un peu de cette expertise, craignant que certains de mes traits intimes ne fussent ainsi décelés. Je m’approchai. Ce que je vis était une étoffe qui était couverte d’images et dont les seuls éléments graphiques que je pus distinguer étaient la partie supérieure de la lettre D [...]. C’était là la seule chose que je pus "lire" - le reste offrait des motifs indistincts de vagues et de nuages. Je ne me souviens pas des opinions avancées ; en revanche je sais très bien qu’à un moment donné je disais textuellement : "Il s’agissait de changer en fichu une poésie." J’avais à peine prononcé ces mots qu’il se passa quelque chose d’intrigant. Je m’aperçu qu’il y avait une parmi les femmes, très belles, qui était dans un lit. En entendant mon explication, elle eut un mouvement bref comme l’éclair. Elle écarta un petit bout de la couverture qui l’abritait dans son lit. C’était en moins d’une seconde qu’elle avait accompli ce geste. Et ce ne fut pas pour me faire voir son corps, mais le dessin de son drap de lit qui devait offrir une imagerie analogue à celle que j’avais du "écrire", il y a bien des années, pour en faire cadeau à Dausse. [...] Après avoir fait ce rêve, je ne pouvais pas me rendormir pendant des heures. C’était le bonheur » (15).

*

* *

L’interprétation des rêves – y compris celle qu’a conçu S. Freud – repose sur cette dynamique du jeu de l’ « aléa ». Qu’est-ce que l’association d’idées, sinon le fait de miser sur le fait que la première idée qui surgira à l’évocation du rêve sera « révélatrice », apportera un éclairage ? N’est-ce pas là un pari ? Et si la cure ne fonctionne qu’autant qu’on la paye, le dispositif de l’ « aléa » avec ses mises en jeu n’est-il pas le cœur de la cure psychanalytique ?

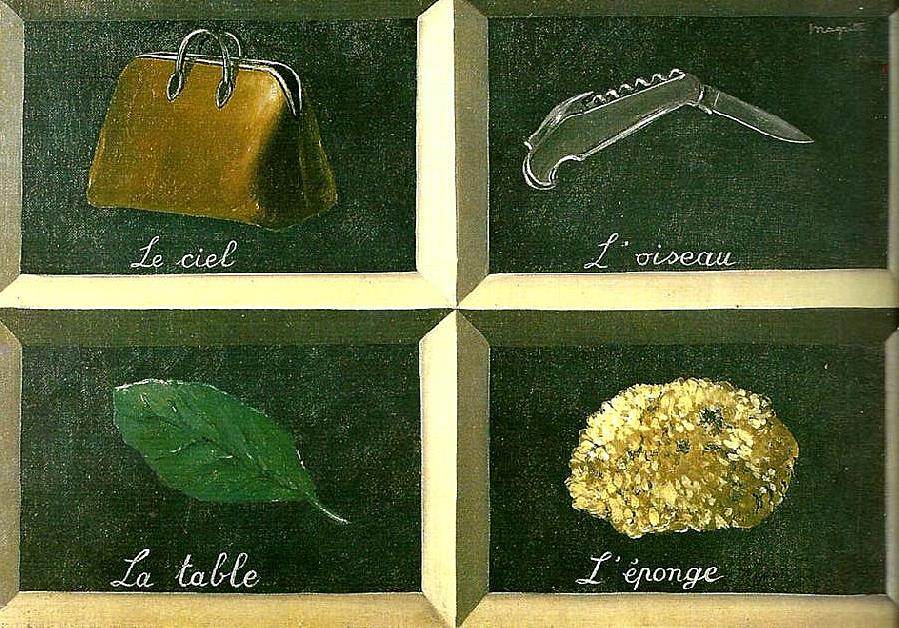

René Magritte, L'interprétation des rêves

Je veux, ici, moins engager la polémique avec la psychanalyse que souligner la puissance du dispositif de l’ « aléa », sa capacité à mobiliser psychiquement en produisant un état d’attente anxieuse et un sentiment qu’il va se passer quelque chose d’ « essentiel ». A l’arrière plan de l’ « aléa », comme l’observe, R. Caillois, il y a le sentiment d’ « élection ». Celui qui gagne n’a strictement aucun mérite (au contraire de celui qui gagne dans la compétition). Il est désigné par le hasard. L’adepte du jeu de hasard produit ce renversement : le hasard ne désigne pas le premier venu, mais celui qui a de la « chance ». Le hasard devient un dieu capricieux (mais, après tout, Dieu accorde sa Grâce à qui Il veut), mais le joueur se prend à désirer se mettre en situation d’avoir de la « chance ». La puissance des dispositifs fondé sur l’ « aléa » tient à leurs capacités à susciter un imaginaire superstitieux, où la réalité du hasard est nié, où « il n’y a pas de hasard », où des puissance occultes font que ce qui nous arrive – chance ou malchance – à sa raison d’être, et où l’enjeu devient de créer les conditions pour être en état de recevoir la « chance ». L’attente de cette « élection » peut être si puissante, qu’elle peut induire un rapport d’addiction au jeu (l’addiction au jeu est une addiction au jeu de hasard).

Pour éclairer ce point, j’évoquerai la place de l’interprétation des rêves dans des dispositifs thérapeutiques traditionnels, en l’occurrence les rituels d’incubation, tels qu’ils étaient pratiqués en Grèce, le culte de Bouya Omar au Maroc et le culte du temple des Pierres et des bambous en Chine (Fujian). On y voit toute une organisation qui permet aux patients de « recevoir » des rêves.

Ferdinand Hodler, La Nuit, 1889-1890

Les rites d’incubation étaient pratiqués en Grèce dans les temples d'Asclépios d'Epidaure et de Pergame, celui de Pasiphaé à Sparte, de Sarapis à Canope, de Faune à Albunée, de Moptus en Cilicie et dans d'autres lieux dédiés à Isis et Amphiaros. Dans sa plus simple expression, le culte se déroulait ainsi : le patient, après des rituels de purification et des sacrifices, s’endormait sur un kliné (lit) dans l’espoir d’un songe, envoyé par le dieu, qui lui fournirait une « ordonnance ». Les médecins - mais aussi les autres patients -, interprétaient les rêves. Artémidore nous rapporte quelques exemples de rêves thérapeutiques : « un homme rêva qu'il avait été frappé au ventre par Asclépios et qu'il était mort. Il eut une tumeur au ventre et Asclépios le guérit par une incision » ; « une femme, qui avait une inflammation au sein, rêva qu'elle était tétée par un mouton. On lui fit un cataplasme de "langue d'agneau" [expression désignant le plantain] et elle fut guérie » ; « Fronton le goutteux, après avoir demandé aux dieux un songe de cure, rêva qu'il se promenait dans les faubourgs : or il s'enduisit de cire d'abeille et fut guéri [le mot "propolis" signifie à la fois le "faubourg" et la "cire d'abeille qui bouche l'entrée de la ruche"] » (16). Dans les faits, les choses sont plus complexes, car ces temples étaient des espaces de gestion de la folie, et ils accueillaient des patients qui y restaient parfois plusieurs années.

Les sept dormants d'Ephèse, Histoire des prophètes et des rois du passé, Iran, 1581

Le culte de Bouya Omar, au Maroc, est organisé autour de la figure d’un saint du XVe siècle. Les patients « possédés » par des djinns (la racine arabe du mot JNN signifie « être caché »), c’est-à-dire des êtres invisibles qui peuplent la Terre, au même titre que les hommes, et qui partagent d’ailleurs un mode de vie assez proche de celui des humains, puisqu’ils tombent amoureux, se mettent en colère, ont des enfants, vivent en société, ont des chefs, se convertissent aux différentes religions... Ils ont été créés, nous dit le Coran, par un « feu d’une chaleur tuante » et disposent de pouvoirs magiques. Le Coran hésite à dire s’ils sont bons ou mauvais, et selon les sourates, ils sont assimilés au shaytan (diable) ou désignés comme secourables (sourate 27, les fourmis). Reste que leurs rapports avec les hommes peuvent être compliqué et, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ils prennent possession d’un être humain (un humain pourra avoir piétinés involontairement la maison et les plantation d’un djinn, ou bien offensé un humain dont le lignage est protégé par un djinn, ou bien le djinn travaille pour un sorcier ou bien encore le djinn est converti au judaïsme ou au christianisme et il déteste les bons musulmans...). Le culte de Bouya Omar consiste en un procès instruit par le saint Bouya Omar. Le patient accepte de porter des chaînes (qui servent à enchaîné le djinn qui est en lui) et le rituel mêle, d’une part, des séances où le patient entre en transe pour permettre aux Chorfa [descendants du Saint] d’« interroger » le djinn sur son identité, ses intentions et les conditions qu’il accepterait pour quitter le corps du possédé. D’autre part, des temps sont accordés aux récits des rêves des patients et à leur interprétation. Khadija Naamouni parle d’un « véritable appareil onirique » (17) qui se forme autour du patient, car ce sont non seulement ses propres rêves, mais aussi ceux des proches qui l’accompagnent, des voisins de chambrés et ceux des « Chorfa » qui peuvent donner des indices sur l’état d’avancement du « procès » instruit par le saint dans le monde invisible. Selon les pathologies mentales des patients, les séjours peuvent être bref ou durer des semaines, des mois, et parfois des années. Certains patients chroniques finissent par s’intégrer à la communauté formée dans la marabouterie (Khadija Naamouni évoque un instituteur incapable de revenir à la vie « normale » qui donne la classe aux jeunes patients).

Brigitte Baptandier (18), dans un article, décrit le culte du temple dit « des Pierres et des bambous » ou « des sept immortels », en Chine. C’est un lieu de pèlerinage situé tout en haut d’une montagne que l’on atteint en gravissant un interminable escalier. L’ascension et la magie du lieu visent à créer un état de communion avec les mystères du lieu. Pour les chinois, « le rêve est considéré comme une sorte de substance distillée à la fois par le lieu et par la personne qui vient solliciter les Neuf Immortels, avec lesquels elle entre en communication. C'est cette substance qu'il faut garder précieusement, élaborer et raffiner », au cours de l’ascension. « C'est l'alliance des forces du champ magnétique et géomantique du site, du désir des nombreux visiteurs et de la présence des divinités de la montagne qui permet au désir secret de chacun de s'allier à l'énergie cosmique. » Parvenu au sommet, le pèlerin peut s’endormir près de l’autel avec une question en tête, puis, au réveil, apporter un récit de rêve au devin. Les questions sont très diverses, et peuvent porter sur la santé. « Dans la littérature médicale, observe Brigitte Baptandier, les rêves apparaissent comme des outils très importants de diagnostic. Et, à l'inverse, on pense qu'un déséquilibre physique induira tel thème de rêve. C'est ainsi qu'en examinant le sujet d'un songe on peut diagnostiquer le point sensible de la santé du rêveur, mais aussi quelle force démoniaque est à l'œuvre en lui. En effet, de manière générale on dissocie assez peu le physique du mental et le médical du rituel. » Pour ceux qui ne s’estiment pas en condition pour faire un rêve, il est possible de recourir à des « rêveuses professionnelles. » « Elles se présentent comme des spécialistes du yi [désir inconscient], assurant que leur force d'intention, de désir, est plus grande que celle du tout-venant. » Elles sont, par conséquent, mieux à même que le rêveur lui même de saisir ce « rêve » (ou substance onirique) qui se forme par la rencontre du lieu et de la question angoissante qui le taraude. En général, le pèlerin ne révèle pas cette question qui l’inquiète à la rêveuse, par crainte que cela ne biaise son récit de rêve. « Comme une femme venue en pèlerinage me le disait, « si l'on fait rêver quelqu'un d'autre, sans lui révéler la question posée, et si le rêve correspond bien à la demande secrète, alors on sait qu'il s'agit du "bon rêve" ». En effet, on se méfie, dans ce contexte, du rêve parasite, induit par un désir trop fort – voire par un démon. »

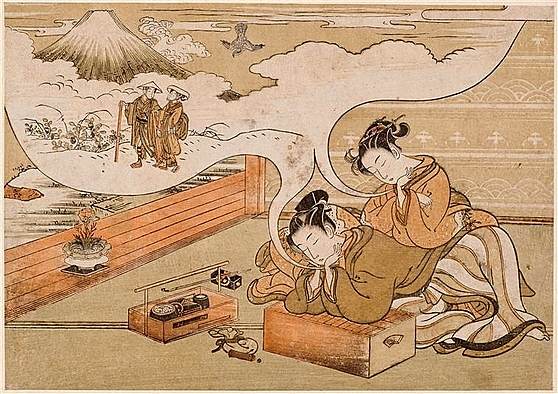

Nishike-e, Les premiers jours de printemps, XVIIIe

Les rêves d’incubation dans les temples grecs servent aux patients et aux thérapeutes à éclairer le cours de la maladie, ses complications ou son issue positive, mais surtout à dénier que l’apparition des symptômes serait due au hasard. Aélius Aristide, auteur du IIe siècle après JC, nous a laissé un témoignage irremplaçable sur ces rituels. Tombé malade au point qu'on le juge condamné, il renonce à sa carrière d'orateur à Rome et s'en retourne dans sa province pour y entamer une carrière de malade, ponctuée par ses pérégrinations de temple en temple, dix années durant. Les rêves sont souvent interprétés à posteriori pour expliquer la survenue des symptômes. Par exemple, il voit apparaître une petite plaie sur l’un de ses genoux, il se souvient avoir rêvé qu’un taureau l’attaquait dans le temple, qu’il avait chuté, qu’il s’était blessé au genoux et qu’un médecin lui avait fait une incision ; après avoir été pris de violents vomissements, il se souvient avoir rêvé, qu’il inspectait des travaux d'excavation de fossés en compagnie de deux Empereurs et il fait le lien entre ses vomissements « la terre qu'on enlevait du fossé. » Les symptômes, au lieux de s’imposer à l’esprit dans leur brutalité angoissante, sont, grâce aux rêves, compris comme s’inscrivant dans un processus thérapeutique dirigé par le dieu : la plaie permet d’évacuer des mauvaises humeurs hors du corps, les vomissements de se purger, etc. Ainsi, les rêves jouent un rôle de contenance des angoisses. Avec Aélius Aristide, les thérapeutes du temple sont confrontés à un patient incontrôlable, imbu de sa personne, qui se prétend capable d’interpréter tout seul ses rêves. Ses interprétations lui permettent d’assouvir son masochisme moral et il assure aux médecins que le dieu lui commande de courir pieds nus sur le givre, de faire de l'équitation alors qu’il a de la fièvre ou encore de prendre des bains de rivière en plein hiver... « La légèreté, la sensation de repos qui suivirent ce bain [dans l'eau glacée], il est bien facile au dieu de les connaître, mais nullement aisé à l'homme ou de les concevoir ou de les exprimer à d'autres ». La douleur est un étouffoir efficace de la souffrance psychique, car la douleur qu’on s’inflige est contrôlable, tandis que l’angoisse est, elle, absolument incontrôlable. On comprend en filigrane de son témoignage que les thérapeutes échaudés l’on orienté vers des confrères de Pergame qui, devant son corps mutilés par les saignées qu’il s’infligeait, lui ordonnent « de garder le sang et de ne pas me démolir le corps ». Aélius Aristide s’assagit en acceptant l’autorité des médecins et en investissant sérieusement le projet d’écrire des « discours sacrés » en l’honneur d’Asclepios (19).

André Suréda, Mauresque couchée près d'un buisson, début XXe

Le rêveur attend sa « délivrance », l’annonce de la guérison qui lui permettra de retourner à la vie normale. Dans le culte de Bouya Omar, le patient attend le rêve qui l’informera de l’issue favorable du procès. « Quand le saint a jugé que j’étais en mesure de quitter, raconte une patiente, j’ai rêvé que je me trouvais au fond d’une grande pièce. Près de la porte il y avait un vieil homme qui lisait un livre à deux fillettes. Je les ai survolés, et je suis sortie dehors, il m’a suivi des yeux, et a repris paisiblement sa lecture. Quand j’ai raconté mon rêve aux Chorfa (descendants du saint), ils m’ont fait savoir que j’étais délivrée. » (20) Artémidore apprend sa guérison, alors qu’il est en route pour rejoindre sa sœur de lait gravement malade. A une étape, il fait un rêve où il apprend le décès de sa sœur de lait et il imagine qu’il lui ouvre les entrailles comme les devins qui ouvrent les animaux pour « lire » dans leurs viscères : « Mon nom avait été inscrit là [dans les replis intestinaux] sous cette forme : « Ailios Aristidès », et il y avait encore ça et là, pour ainsi dire, à intervalles, d’autres marques du nom. En outre, « Sosiménès » [nom d’un médecin d’Aristide] et d’autres mots analogues avaient été inscrits, qui promettaient le salut – et aussi que Philouménè [sa sœur de lait] avait donné, âme pour âme, corps pour corps, tout sa destinée pour la mienne. » (21) Dans ce monde où l’on vit d’une vie collective, où chacun rêve pour les autres, il se peut que l’un meurt pour l’autre. Et cela fait sens, puisque que le hasard n’est qu’apparence, et qu’ « il n’y a pas de hasard. »

Notes :

(1) Donald W. Winnicott, Jeu et réalité, Paris, NRF Gallimard, 2000, p. 76, p. 79, pp. 72-73, p. 71, p. 74.

(2) Roger Caillois, Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard/Folio essais, pp. 188s

(3) Sigmund Freud, L’interprétation des rêves, Paris, PUF, 1987, p. 337

(4) Emmanuel Swedenborg, Le livre des rêves, Paris, Pandora/le milieu, 1979, Rêve du 14-15 avril 1743, p. 92

(5) Franz Kafka, Journal, Paris, Grasset/Livre de poche, 1954, p. 280

(6) Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes, in Œuvres philosophiques complètes, Paris, Gallimard, NRF, vol. 5, 1982, p. 530-31.

(7) Albert Beguin, L’âme romantique et le rêve, Paris, Librairie José Corti, 1966, p. 176

(8) Carl Gustav Jung, L’homme à la découverte de son âme, Payot, 1962, p. 258

(9) Sigmund Freud, op. cit., p. 209

(10) Artémidore, La clef des songes, Paris, J. Vrin, [V, 70], p.278.

(11) Antonin Arthaud, Textes surréalistes in Œuvres complètes tome I, volume 2, Paris, Gallimard, 1972, p. 331-334.

(12) Carl G Jung, Ma Vie, Paris, Gallimard, Folio, 2011, p. 275

(13) Hervey de Saint-Denis, Des rêves et des moyens de les diriger, 1977, Les introuvables, Editions d’aujourd’hui, pp 334-335

(14) André Breton, 5e des « Cinq rêves », in Clair de terre, in Œuvres complètes, vol 1, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, 1988, pp. 153-155.

(15) Walter Benjamin, Rêves, Paris, Gallimard, Le promeneur, 2009, pp. 68-69

(16) Artémidore, op. cit., (V,89) ; (V,61) ; (IV,22), pp. 282, 276, 232

(17) Khadija Naamouni, Le Culte de Bouya Omar, Casablanca, EDDIF, 1995, p. 123

(18) Brigitte Baptandier, Entrer en montagne pour y rêver, Le mont des Pierres et des Bambous, Paris, terrain n°26 mars 1996, pp. 99-122 Edition électronique

(19) Aelius Aristide, Discours sacrés, Rêve, religion, médecine au IIe siècle, Paris, Macula, 1986 [I, 49-50], pp. 39-40 ; [I. 13-14], p. 32 ; [II, 49], p. 59 ; [III 8], p.70

(20) Khadija Naamouni, op. cit., p. 157

(21) Aelius Aristide, op. cit., [V 24], p. 112