Au cours d’une existence, la chance de croiser des personnalités qui vous marqueront à jamais, si elle est rare, va bien au-delà des moments partagés. L’on ne mesure, d’ailleurs, pas toujours, en ces instants où commence un compagnonnage, comment, plus tard, la réminiscence régulière visitera vos rêveries, votre esprit, votre incrédulité face aux évolutions pas toujours heureuses d’un métier qui tend parfois à se compromettre dans ce qu’il devrait plutôt rejeter : la bassesse des tactiques, le calcul stratégique, la médiocrité des aventures mal conçues du début jusqu’à leur fin.

RÉPÉTITIONS EN LA CHALEUR ESTIVALE D'OCTOBRE

A la fin de l’été 2002, m’installant dans la ville-Préfecture du Rhône pour y prendre mes fonctions de Conseiller artistique aux Célestins-Théâtre de Lyon, le planning de travail inaugural avait fixé un premier rendez-vous d’importance : la reprise, pour sa tournée, du spectacle-phare de la saison, Minetti, de Thomas Bernhard, mis en scène par la directrice, Claudia Stavisky et créé, cette même année, entre autres, pour le Festival d’Avignon. L’œuvre, à la fois poignante et féroce comme souvent chez le dramaturge autrichien, consistait en majeure partie en une série de monologues hallucinés d’un vieil acteur en proie à son angoisse de s’attaquer à nouveau au rôle de Lear de Shakespeare. Arrivant dans un hôtel à Ostende, sur fond de carnaval, le comédien, autant que l’homme, se débat avec les fantômes du passé, ratiocine sur les vertus et les limites du Masque, s’épouvante quant à la monstruosité de ce qu’est un rôle et livre des fragments de leçons de vie plutôt dérisoires à une jeune fille que ses rares paroles font douter qu’elle les écoute vraiment. Le titre de la pièce est une référence à un grand acteur allemand (qui joua la plupart des grandes pièces de Bernhard). A l’époque, en 2002, il ne pouvait être question d’en changer mais les spectateurs qui venaient voir et surtout entendre Michel Bouquet, au Théâtre de la Ville, à Paris, puis à celui du Gymnase à Marseille, ne s’y trompaient pas, car c’était bel et bien de l’acteur prodigieux et tant apprécié des publics, qu’indirectement il s’agissait.

En l’automne 2002, les souffles d’air chaud dans la prolongation des soirs, à Paris, distillaient encore de faux airs de vacances, comme si l’été refusait obstinément de s’épuiser. On les ressentait d’autant plus par contrastes lorsque, en sortant de répétitions et de la boîte noire incandescente du Théâtre, la luminosité et l’agitation encore fébrile des terrasses s’obstinaient à durer. Alors que tout le reste de la Troupe était dans une connaissance mutuelle déjà bien installée, du fait des représentations avignonnaises et lyonnaises, commença ma familiarisation avec les rituels auxquels Michel Bouquet semblait attaché : j’ai rarement croisé acteurs sachant si naturellement prendre le temps de saluer personnellement et individuellement toute personne oeuvrant pour le spectacle. Du concierge dans sa loge filtrant les passages à l’entrée des artistes jusqu’au Directeur, une poignée de main, un regard bienveillant et quelques mots affables dont personne n’aurait pu douter de la sincérité particulière avec laquelle ils étaient offerts, ce cérémonial simple avait pour vertu de re-créer, chaque jour ou soir, le lien indispensable qui prévaut quand on embarque ainsi, à plusieurs, pour deux heures de fiction.

Les représentations commençaient généralement à 20 h 30 mais Bouquet était sur le pont bien avant l’heure. Venu en taxi depuis sa rue Damrémont dans le XVIIIè arrondissement, il se réfugiait dans sa loge vers 15 h et, même au bout de la 200 è représentation, relisait, marmonnait, chacune des lignes du texte et pas seulement le sien. Puisque, et il n’en fit jamais mystère, il resta toujours persuadé et milita toujours pour que cette loi reste primordiale : rien, en dehors du texte, ne donne de véritable essence à ce qui doit et va se produire sur le plateau.

Impressionné par l’écriture obsessionnelle et, à dessein, répétitive, de Thomas Bernhard, tout en respectant naturellement les indications scéniques, Bouquet, chaque soir, re-découvrait, ré-inventait Minetti. Minetti, le texte, avant tout et, presque plus accessoirement, le personnage. Puisque, me confia-t-il, un soir, après la représentation, quelque peu embarrassé par une remarque pourtant vénielle à propos du rythme légèrement différent par lequel la séance s’était déroulée, il avait l’habitude de s’autoriser à interroger encore, silencieusement, par devers lui, le rôle qu’on lui confiait. En modifiant, très légèrement, tel axe de jeu, telle intention. Encore indécis et refusant bien sûr de laisser une seule signification prévaloir sur une autre, il se questionnait : « cet homme est-il simplement perdu ? dépassé ? échappé de quelque asile ? ». Une simple réplique courte pouvait le préoccuper au point, d’un soir l’autre, de la découper en syllabes à peine décalées mais susceptibles de faire ainsi jaillir, de la pénombre fermée du langage, une once de lucidité, sinon de réponse.

« Laissez. Laissez-la. Laissez-la là. Là. Là. » ordonnait-il, à un moment, à un groom de l’hôtel qui s’empare un peu trop hâtivement de sa valise et la lui reprend des mains. Pour Bouquet, impossible de considérer un tel ordre comme une phrase anodine. Avec lui, même la célèbre phrase « passez-moi le sel » , pouvait contenir, en germes, les colères assassines ou les cajoleries les plus inattendues. Et je me souvenais que, quelques années auparavant, ayant vu l’acteur jouer un cynique mais foutraque directeur d’institution psychiatrique d’une pièce de Harold Pinter, Hot house, on retenait qu’un des leitmotiv de la partition était hissé au rang de constat d’échec généralisé concernant la survie de la planète tout entière : « La neige s’est changée en boue ».

Ainsi, donc, rien qu’avec ce « laissez-la. Là. Là. » Bouquet pouvait faire passer certains soirs son personnage pour un aimable tyran, d’autres pour un homme qui craint qu’on ne lui dérobe son bien, tandis que, pour d’autres représentations, ces quatre mots étaient aptes à traduire, subrepticement, les égarements d’un esprit dérangé.

LARMES JOYEUSES ET AUTRES SELFIES

Nulle pose et, bien entendu, encore moins de prétention, de la part d’un artiste qui aimait discuter, en dehors des séances de répétition, à la table d’un restaurant ou dans le hall d’une gare tandis que nous attendions un train frivole au point d’accuser plus d’une heure de retard sur son horaire, de ce qui doit habiter une vocation pour le métier d’acteur : une inlassable, constante volonté d’interroger un texte, de suivre, à la trace, par les mots, les intentions plus ou moins conscientes de son auteur.

Mes fonctions, pour ce spectacle Minetti, ne consistant pas à être sur scène, mais plutôt dans la salle, pendant les trois semaines qu’ont duré les représentations parisiennes, j’ai souvenir avoir pris une leçon chaque fois différente, en regardant l’acteur se dépêtrer, s’amuser avec ce rôle. Et, parfois, s’il me croisait dans la coulisse, après la séance, et qu’il s’estimait à peu près satisfait du travail ainsi accompli, un clin d’œil suivi d’une interrogation à peine bravache fusait : « Vous avez vu… hein… ho, trois fois rien… mais là… je crois qu’il faut qu’il aille un peu vite, entre ces deux répliques, qu’il fasse semblant d’écouter les autres, de toute façon, il ne doit sûrement pas y voir très clair… » . Et il regagnait sa loge, prenait le temps de se dévêtir, de se remettre de cette audace dont lui seul, sans doute, savait la portée.

La journée était loin d’être finie. Puisque, sortant sur le Quai de Gesvres où patientait le taxi prévu pour le ramener chez lui, il prenait le temps d’accueillir les très nombreux spectateurs, émus et aux yeux souvent perlés de larmes joyeuses, qui tenaient à le féliciter, à lui dire leur admiration sans bornes, à lui demander de dédicacer le programme, à échanger quelques mots et considérations sur la pièce. Et Bouquet, toujours ravi de recevoir ainsi ces marques d’affection, de profonde reconnaissance, répondait à chacun, tapotait sur le bras d’un ami ou confrère venu s’attarder aussi pour témoigner d’une complicité qui n’avait pas besoin de se jurer éternelle, en regardant, de ses yeux clairs, chaque visage, chaque sourire ou embarras lesté de timidité. En 2002, la mode des selfies n’avait pas encore cours. Tandis qu’en 2013, à la sortie d’un Roi se meurt de Ionesco, qu’il avait repris dans un théâtre privé, Michel Bouquet s’était adapté à cette nouvelle mode et posait, volontiers, sans marquer jamais la moindre hésitation, auprès de ceux qui désiraient ainsi, immortaliser, de façon quelque peu dérisoire, une si brève mais si magnétique entente.

LE CHARISME D'UN HOMME D'ÉTAT

Dans les longs moments d’échanges, de partages permis par sa disponibilité, me brûlait, chaque fois, le souhait de le questionner sans relâche, quant à sa façon d’avoir travaillé, autrefois, à la création de textes d’auteurs encore méconnus, en France comme Pinter, déjà cité plus haut, auprès des Jean Rochefort, Delphine Seyrig, réunis par le metteur en scène Claude Régy, ou sa façon d’aborder les films souvent féroces de son metteur en scène de prédilection, Claude Chabrol. Mais sa stature, ses silences et ses regards, autant que ses propres hésitations à se lancer dans trop de confessions imparfaites, vous interdisait cependant de vous montrer trop pressant ou intrusif. Pas forcément conscient de la force du charisme que tout son être dégageait, y compris dans l’accomplissement des gestes les plus prosaïques de la vie quotidienne toujours nimbés d’une élégance qui n’était cependant pas l’équivalent d’un vernis facilement protecteur, il vous invitait à une courtoise réserve. Je me disais alors que sa façon d’en imposer, jamais surplombante mais toujours avec un naturel qui n’appartient qu’à ceux qui en connaissent assez sur les manies de l’humanité en général et chez les êtres en particulier, ressemblait à celle qui, paraît-il, transpirait chez l’ancien Président de la République, François Mitterrand. Le hasard voulut qu’au moment des répétitions et de la reprise de Minetti, Bouquet s’interrogeait encore sur une proposition récente du réalisateur Robert Guédiguian, pour Le Promeneur du champ de mars, d’incarner l’ex-chef d’état. A voix haute, il mesurait, questionnait les atouts et les limites qu’un tel rôle allait supposer. On avait envie de lui assurer qu’il ne devait pas hésiter, qu’il savait qu’il avait plus d’un talent pour parvenir à se glisser, sûrement à son aise, dans l’adaptation de ce roman de Georges-Marc Benamou, On se serait bien gardé d’exprimer un tel engouement, de crainte de paraître oser superposer à ses lancinantes hésitations, l’ardeur facile d’une conviction qui ne regardait, bien sûr, que son libre-arbitre et sa responsabilité. Michel Bouquet avait ensuite choisi d’accepter la mission artistique, et avec brio, puisque le film sortit en 2005 et connut un franc succès. Aussi fort que le modèle qu’il incarnait, on pouvait, sur l’écran, autant voir Mitterrand que l’ex-amant intranquille de Juste avant la nuit (1).

"LE PERSONNAGE"

J’évoquerai, à peine, la séance de répétition, à Marseille, toujours pour Minetti, qui fut sans doute la plus brève de toute l’histoire de ce spectacle. Car la metteure en scène, indisponible, m’avait confié cette tâche de la diriger afin, surtout d’aider la nouvelle jeune comédienne reprenant le rôle de la fille avec qui converse l’acteur, dans le dernier acte, à prendre ses marques. L’actrice, très appliquée, avait pris soin de venir plusieurs fois voir le spectacle afin de noter, scrupuleusement, dans son cahier, les places, les intentions de sa consoeur qui avait créé le rôle. Bouquet s’en aperçut et interrompit très vite la répétition. Commença alors une sorte de leçon où il enjoignait la comédienne à se garder d’imiter ce qui avait été. « il s’agit de toi, et uniquement de toi. Comment toi, tu vas t’y prendre pour prendre ce rôle à bras le corps. Même, et surtout, si tu n’as pratiquement pas de texte. Mais écouter, ou faire semblant d’écouter, faire en sorte qu’on se regarde, toi et moi, ou pas, voilà tout l’enjeu du travail. Rien d’autre. Comment peux-tu prétendre être quelqu’un d’autre que toi ? ».

La comédienne, émue et déçue parce qu’elle avait d’abord pris les mots de l’acteur pour une désapprobation courroucée sur sa personne et non sur sa méthode de travail, fondit rapidement en larmes et son chagrin semblait inextinguible. Bouquet, tout à la fois navré mais tenant bon, ne se laissa pas pour autant démonter. Il lui conseilla d’aller se reposer puis décida qu’on attendrait le retour de la metteur en scène pour reprendre, calmement, à zéro, le cours normal du travail.

« Naturellement, Denys, je n’avais aucunement l’intention de m’imposer, j’espère que vous ne l’avez pas pris en mauvaise part ». Je lui assurais que non, trop lâche sans doute pour lui avouer que son intervention m’avait, en fait, quelque peu soulagé, et lui dire à quel point je n’avais pratiquement pas dormi, la nuit précédant cette répétition que je redoutais, puisque n’étant pas responsable de cette mise en scène et que l’idée de diriger deux acteurs dont Bouquet suffisait à défier mes capacités à savoir improviser au-delà du raisonnable. C’est une chose de partir à l’aventure en prenant dès la première minute le gouvernail et une toute autre perspective que de remplacer celle ou celui qui a déjà effectué les trois quarts de la traversée.

Des années plus tard, tandis que j’officiais comme dramaturge sur un spectacle de Ionesco, Délire à deux, créé au Festival d’Avignon, en 2010, j’avais pensé à envoyer à Michel Bouquet, une invitation, lors de sa reprise au Théâtre de la Ville, mais, cette fois, dans la salle annexe située rue des Abbesses, non loin de chez lui, parce que je me souvenais encore de nos échanges à propos du théâtre de Ionesco, qu’il admirait et aimait passionnément. S’il ne vint pas assister à ce Délire à deux, il prit cependant la peine, un an plus tard, de me téléphoner, pour m’expliquer les raisons de cette défection et s’excuser ( !) d’avoir tardé à donner signe. Ce fut l’occasion une nouvelle fois de converser à propos de l’auteur de Rhinocéros, bref, de presque reprendre un dialogue interrompu huit ans plus tôt. Sa connaissance presque irréprochable de l’œuvre le conduisit à me conseiller de me pencher sur une des pièces les moins connues mais, selon lui, capitale pour celui ou celle qui veut comprendre ce qu’est l’essence de la dramaturgie de l’écrivain roumain : Ce formidable bordel !

Il rêvait d’incarner « Le Personnage » , le rôle principal et ainsi curieusement dénommé parce que la partition est une sorte d’adaptation du seul roman de Ionesco, en lequel on jurerait que celui-ci s’est mis en scène dans le récit faussement autobiographique : Le Solitaire. Je garderai, en mémoire, le sens de la lecture éclairante et si personnelle que Bouquet me confia, à propos de cette pièce car je regrette, bien sûr, qu'il n'ait eu ni l'occasion ni le temps d'en témoigner, de mettre au service de ce texte, le génie de son interprétation unique et très personnelle, par son jeu, de son vivant.

Relire l’œuvre, comme relire Thomas Bernhard, et même Molière, voir ou revoir ses films, c’est, à jamais, pour ceux qui ont connu, aimé et admiré, l’être et l’artiste d’exception que demeurera Michel Bouquet, entendre et voir par ses yeux et son âme, à quel point la rigueur dans l’exercice d’une passion indéfectible, est une expérience de longue mais plus que plaisante, irremplaçable haleine : une aubaine.

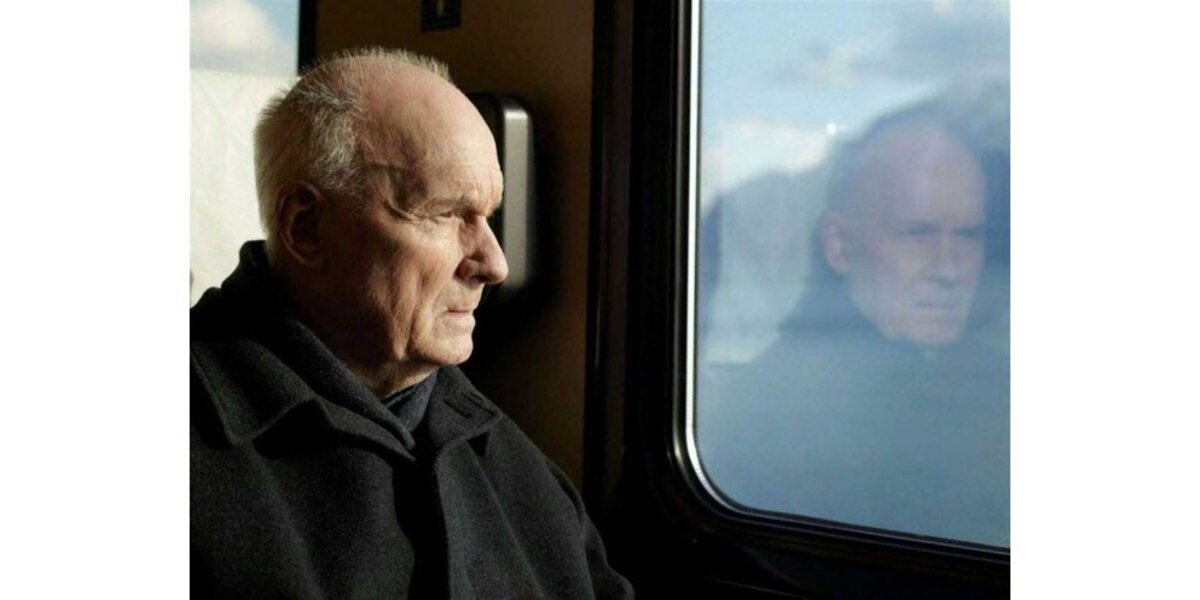

Agrandissement : Illustration 1

note:

(1): Juste avant la nuit, film de Claude Chabrol, 1971.