L'air de rien, la place du dessin qui plus est, humoristique, semble avoir rétréci, en ces premières années du XXIè siècle. Sans doute parce que, dérobant sans autorisation le grand mérite de celui-ci, la pseudo fulgurance d'un tweet (en 140 caractères), d'un commentaire de mots lâchés sauvagement sur la Toile, d'un article sur les réseaux sociaux s'est cru autorisée à le suppléer. Or, condenser la contradiction de considérations délétères d'un monde ne peut vraiment s'enfermer dans l'éruption rapide de propos plus ou moins pertinents. Car il y manque le recul indispensable à tout ce qui devrait nous autoriser à commenter l'actualité. Les dessinateurs ont ce grand privilège d'être obligés, par nécessité et surtout par plaisir, de prendre le temps de la réflexion puis de l'exécution patiente d'un croquis.

Le dessin d'humour garde, en effet, sur ces autres modes de contact réputés modernes véhiculant le spectre d'une opinion, un aplomb irrésistible que rien ne saurait détrôner. D'abord parce qu'il attache un soin tout particulier à faire coïncider une image (quelle qu'elle soit) avec un texte (quel qu'il soit). Et que cette superposition est irremplaçable. Seuls, autrefois, les "dessins sans légendes" crânaient de se dispenser de mots. Or, précisément, aujourd'hui, personne ne veut (ne peut) se passer des mots. Et c'est là la grande liberté des humoristes (dessinateurs ou autres): ils savent dire, en sachant doser à la fois les ingrédients d'une illustration et de paroles, bien davantage que les mots seuls.

Fantassins luttant bien souvent pour un esprit libertaire, les dessinateurs (de presse, caricaturistes, ou artistes tout court) savent ce qu'ils doivent à la démocratie. Sans laquelle ils seraient condamnés au bras en écharpe. Car aucun régime totalitaire ne peut supporter qu'aucun art ne le conteste ni ne le moque.

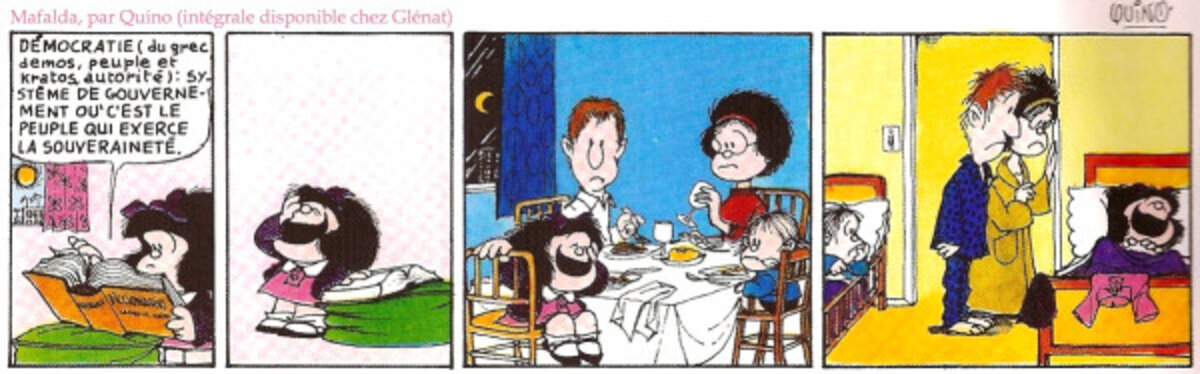

MAFALDA, la jeune héroïne du dessinateur argentin QUINO, en l'un de ses comic-strips imaginés, s'en amuse outrageusement dans les années 60-70 car se souvenant des années de dictature militaire dans son pays.

Agrandissement : Illustration 1

A peu près à la même époque, un autre artiste argentin, COPI (également écrivain de théâtre), invente une drôle de Femme assise qui, moins facétieuse que MAFALDA, semble davantage épinglée dans une sorte de néant quasi métaphysique. On l'imagine difficilement, de par son statut, rejoindre les révolutionnaires de la Nuit debout. Car elle a fini par faire semblant de flancher et sa personne se veut l'interlocutrice quasi handicapée de causes sérieuses ou dérisoires.

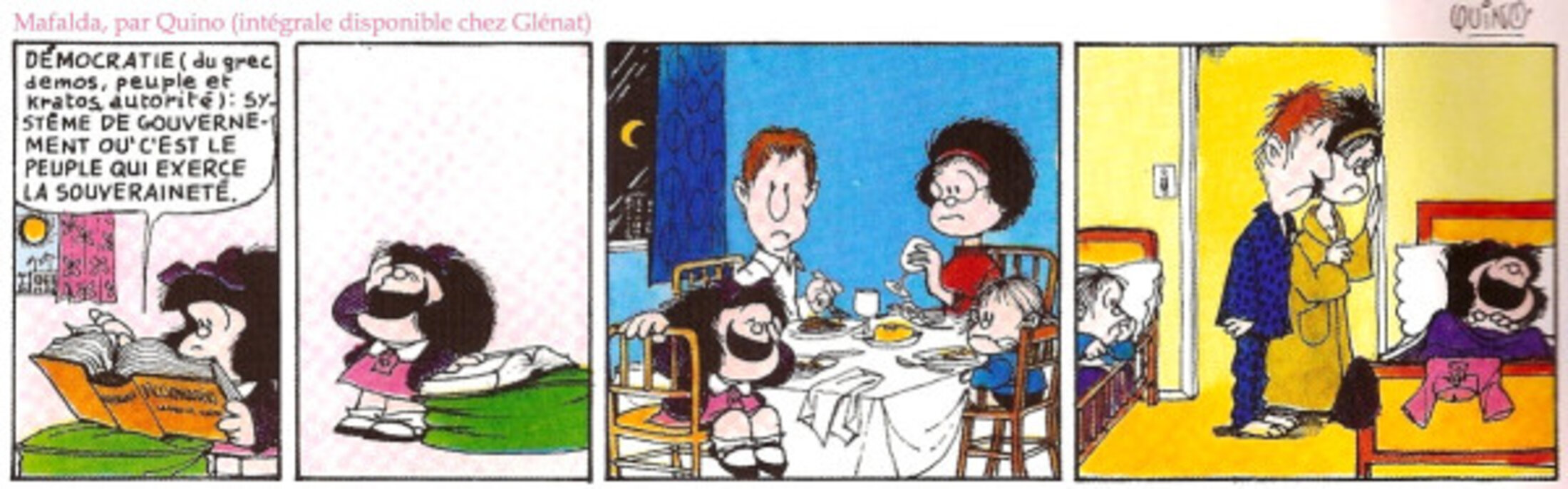

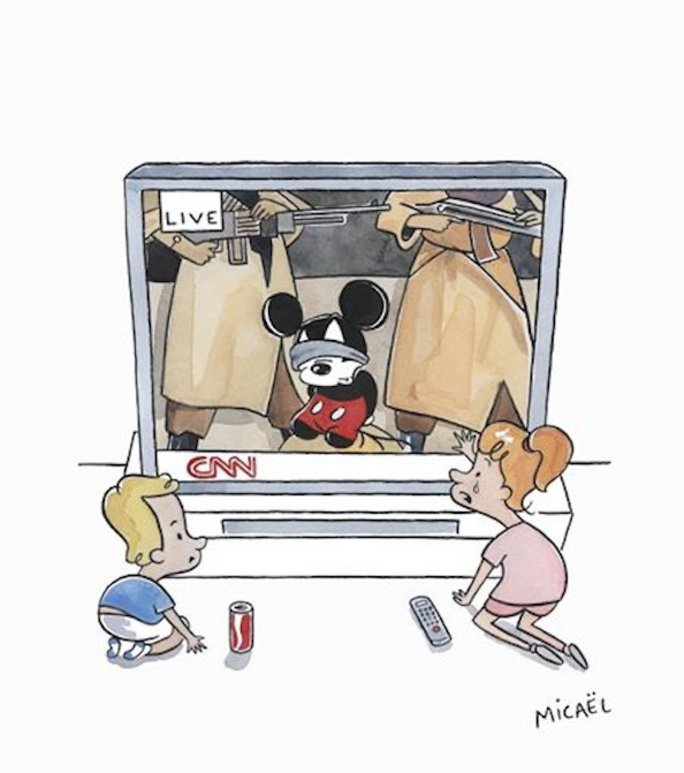

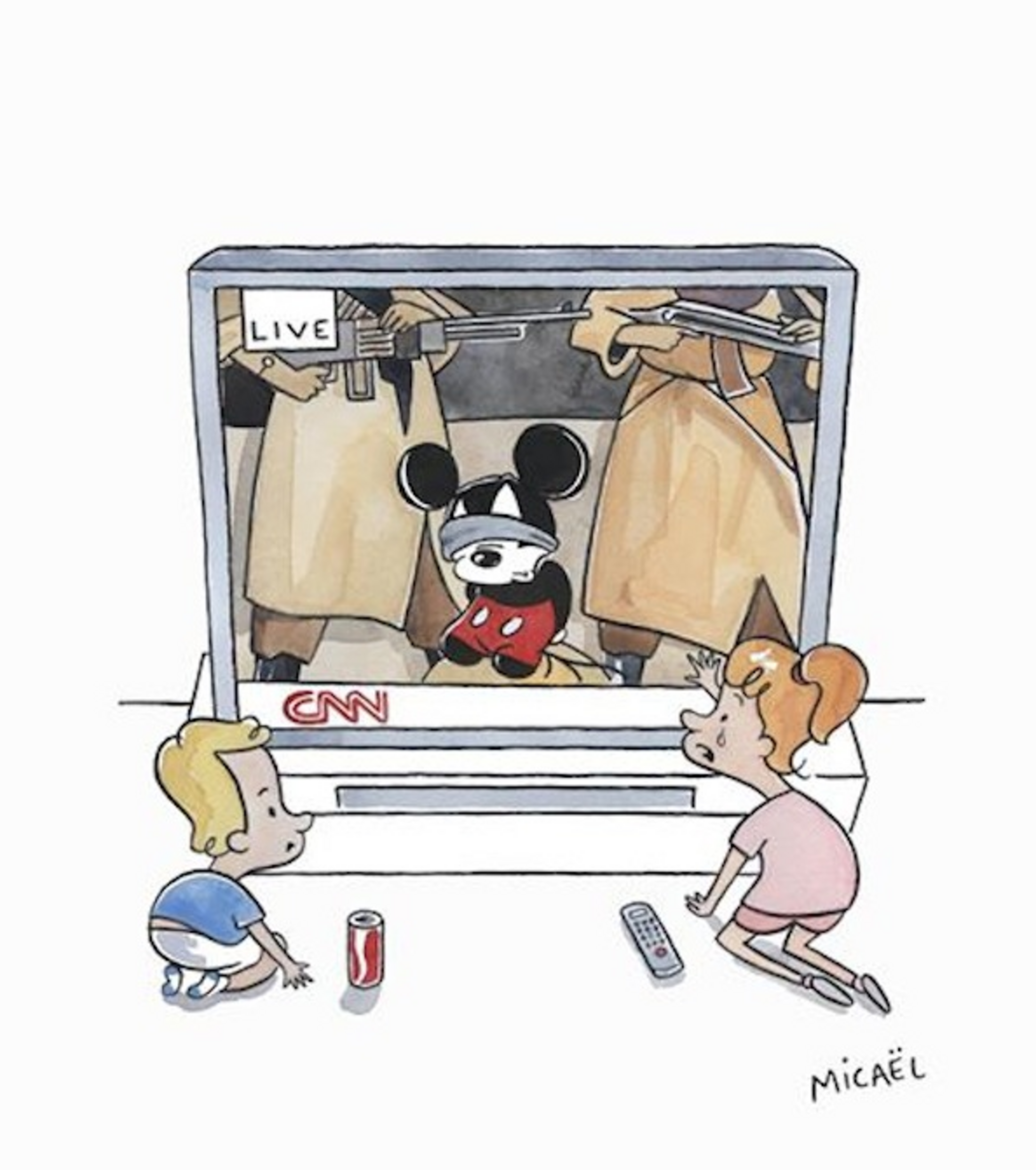

Et puis, aujourd'hui, MICAËL, lui aussi d'origine argentine par ses parents, mais Français puisque né à Paris, en 1982, propose à sa façon plus grinçante, un regard sur la Démocratie. Jugez plutôt:

Agrandissement : Illustration 2

L'INVENTION D'UN UNIVERS

MICAËL fait partie de ces artistes qui ont inventé un univers. Et se défend d’être caricaturiste ou auteur de bande dessinée. Puisque ce ne sont pas des conceptions qui doivent vraiment être, sans nuance, selon lui appariées. Ses planches sont logées dans une seule case au format classique. Et trempent, alternativement, dans le pur noir et blanc ou dans l’aquarelle.

Dans le cas de ses noirs et blancs, le graphisme se fait alors saillant tandis que le recours aux couleurs fait mine d'adoucir (en apparence, seulement) la portée d’une de ces tranches de vie, de discours, que connaissent ses « personnages » ou « figures ». Lesquelles sont souvent si anonymes qu'elles nous rappellent quelqu'un de notre proche ou lointain entourage; ou, lorsqu’au contraire, il épingle les vedettes de la bande dessinée ou de la BD comme Mickey, Tintin ou encore, lorsqu'il convoque la mémoire des œuvres de Van Gogh, Warhol, Picasso… car MICAËL est avant tout artiste et dessinateur.

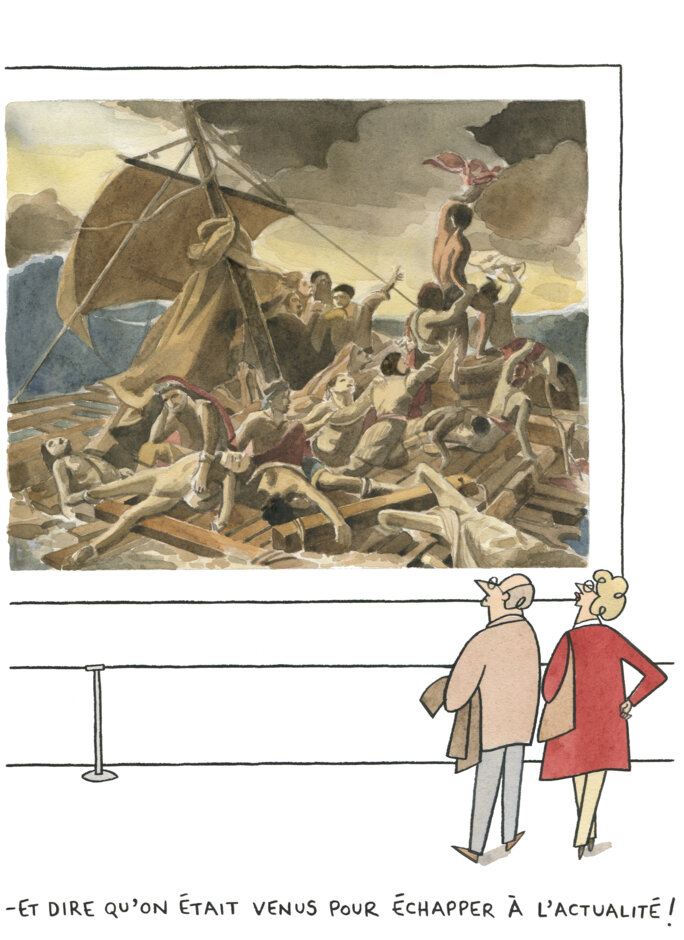

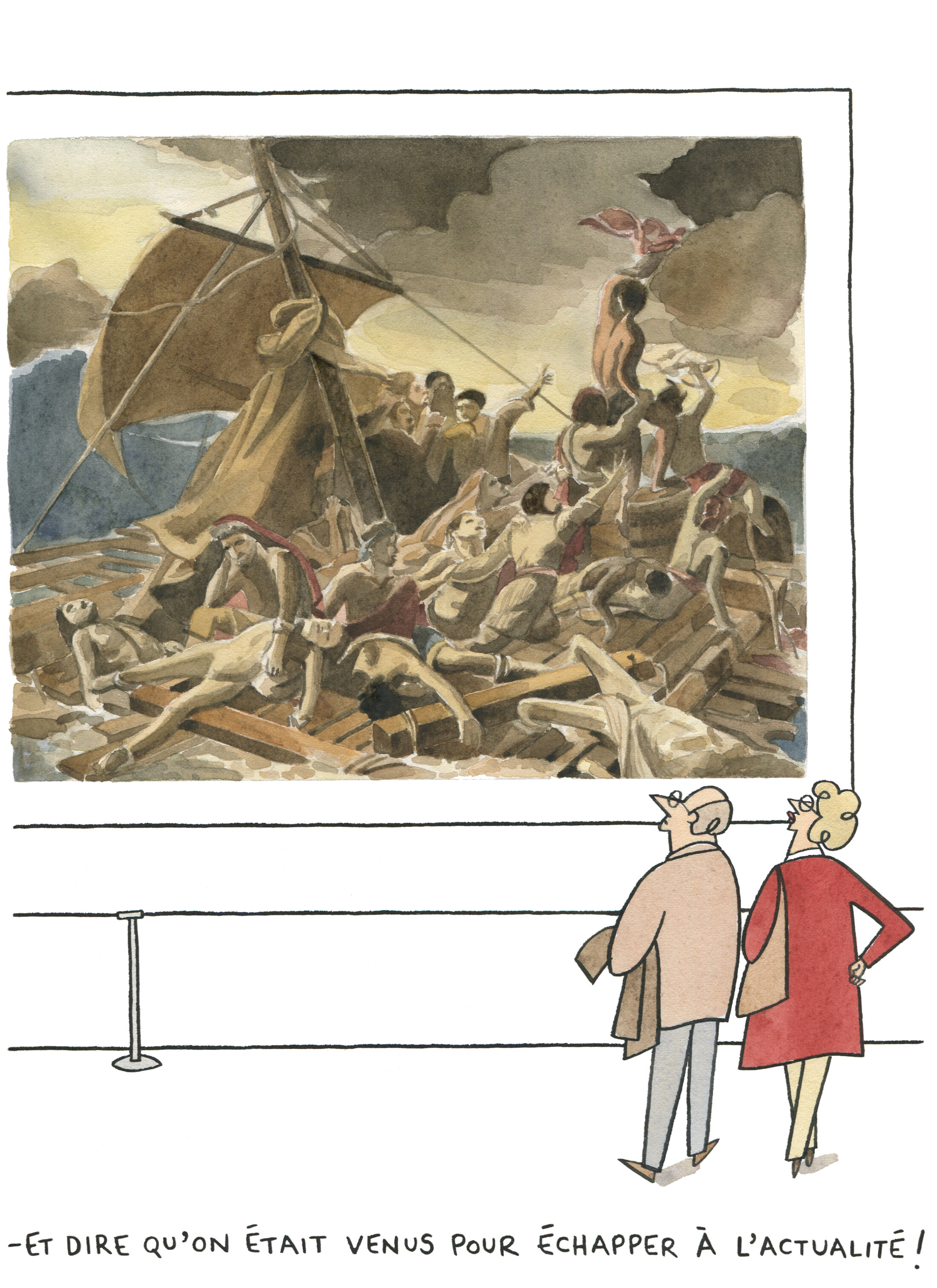

L’un des plus récents est, d'ailleurs, cette trouvaille humoristique sur fond de tableau de GERICAULT: la copie en dessin dudit tableau même miniaturisée est quasi parfaite et l’aspect monumental du tableau qui s’impose aux deux personnages, dûment assumé:

Agrandissement : Illustration 3

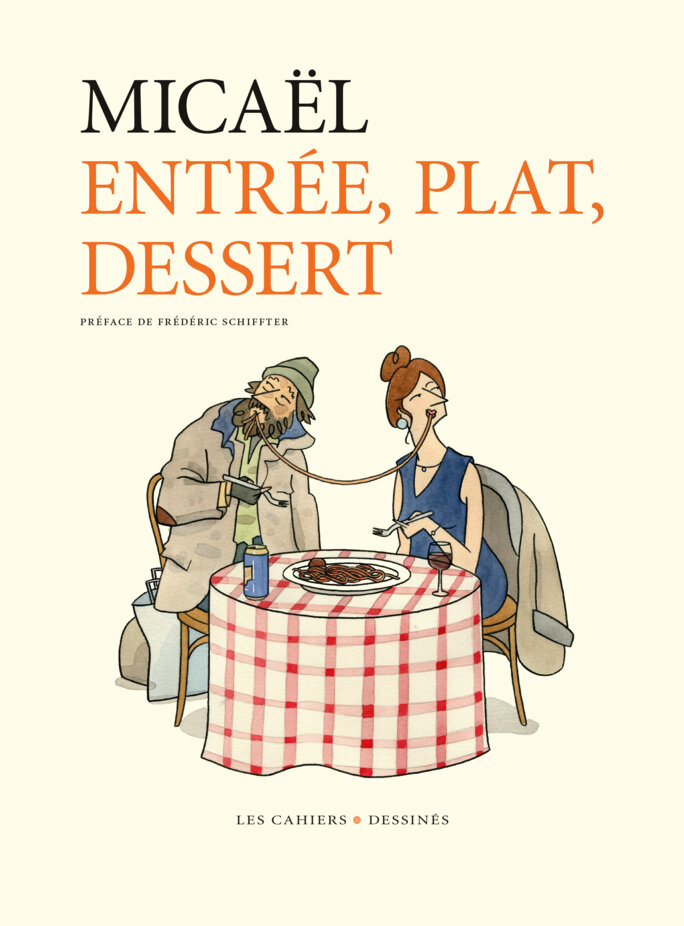

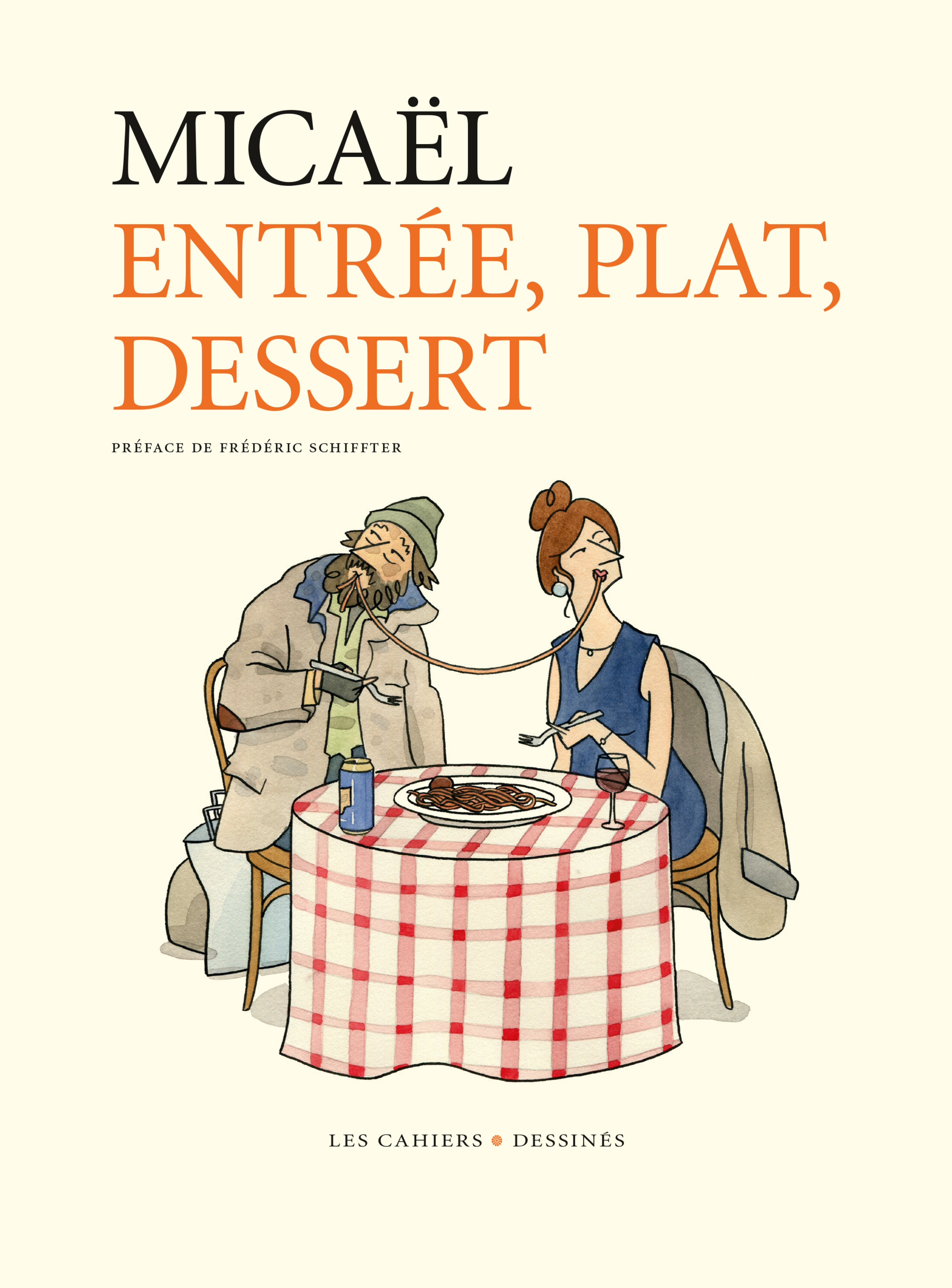

Après Un Argentin à Paris puis L’air du temps (nom, également, de son blog permanent sur le site du journal Le Monde.fr en ligne), MICAËL vient de faire paraître Entrée, Plat, Dessert, aux éditions Les Cahiers dessinés.

Titre générique malicieux, car Micaël a pu observer à quel point la gastronomie et l’art de partager un repas font partie des plaisirs évidemment bien français. Lesquels n’ont sans doute rien à envier à ceux des Argentins.

Et le beau livre de se découper en 5 parties correspondant aux étapes d’un repas « à la française » : Apéritif/Hors d’œuvre/Plat du jour/Dessert/Digestif. Mais titre en trompe-l'oeil, tant il ne décline pas du tout des considérations culinaires. Puisque les sujets de prédilection de Micaël sont bien plus éclectiques.

La ligne graphique que privilégie Micaël est celle dite de « la ligne claire ». Et qu’elle est-elle, cette fameuse ligne ? non, elle n’édicte pas une règle ordonnant le recours systématique à des teintes lumineuses. Mais privilégie la netteté du trait (pour écrire hâtivement), la non prise en compte des perspectives (ou dans une mesure moindre) et la règle de l’aplat.

Et, quand on a adopté avec le temps l’esthétique personnelle de l’artiste Micaël, on remarque très vite que sa patte s’oriente fréquemment vers des traits anguleux, dynamiques. Avec des options verticales souvent (même inconsciemment) imposantes. Comme si ce privilège de la verticalité impérieuse traduisait le mieux l'ordre de soumission auquel nous sommes contraints d'obéir sans cesse. (Et ce, dès le berceau, témoin ce desssin caractéristique de MICAËL qui montre un bébé en son lit, au-dessus duquel un jeu de mobile fait tournoyer des... armes à feu! ). Ce relief choisi se relativise parfois (et nous semble alors avertir que le changement de code n’est pas insignifiant). Comme le dessin de couverture de Entrée, Plat, Dessert qui propose en son centre la rondeur d’une table de belle dimension qu’accentuent les plis d’une nappe à carreaux vichy, caractéristique des établissements de restauration. Autour de ladite table, deux personnages font semblant de ne pas s’exposer et, surtout, ne se dévisagent pas. Un homme vêtu d’une sorte de manteau gris, aux attributs qui font penser à un SDF (bonnet gardé sur sa tête, cabas de nomade discrètement planqués derrière sa chaise) regarde sur sa « gauche » tandis que sa comparse de table, plus à l’aise (son manteau, gris lui aussi, détail non insignifiant qui suggère que les deux figures en présence demeurent égalitaires) et portant une robe décolletée et de manches courtes, louche vers sa « droite » (quiconque verrait dans les choix distinctifs de regard directionnel peu ou prou politique n’aurait pas forcément tort).

PARTAGER UN SPAGHETTI

Le seul lien qui unit ces deux personnages n’est autre que l’élasticité longue d’un… spaghetti. Etiré depuis une assiette de forme oblongue (et comme métonymie de la table nappée). L’homme tient sa fourchette avec sa main recouverte d’une moufle, tandis que la femme impose à son poignet nu comiquement relevé et un peu distingué, un mouvement improbable. L’absence de tout verre (à peine une vague carafe) du côté du SDF (alors que la femme semble « nantie » d’un ballon de vin rouge) et de tout autre accessoire, déréalise mais accentue discrètement la critique intrinsèque qu'on peut lire dans ce dessin.

Au menu de ce nouvel ouvrage, on trouve, condensés mais motifs déclinés voire obsessionnels (à juste titre) :

-l’usage (et ses dérives) des téléphones mobiles et autres écrans ayant transformé radicalement les relations humaines

-les rapports complexés ou au contraire trop décomplexés des amateurs d’art, de littérature, de théâtre, des artistes et de leurs publics

-la gêne occasionnée face au fléau de la misère.

MICAËL procède souvent par le recours aux antithèses, aux oxymores, pour mieux embrasser et condenser les aspérités d’univers aux antipodes les uns des autres.

A l’instar du SDF et de la femme aisée partageant un spaghetti de la couverture, un dessin, page 32, divise presque la case en 2, grâce à un bureau qui sépare, d’un côté, un entrepreneur (ou un agent de Pôle-Emploi) et… le Père Noël (ou son avatar). Celui-ci s’entendant ordonner par son interlocuteur au costume sévèrement grisâtre « Il faudra aussi que vous justifiiez vos dépenses ». Quand les prix d’un rêve et d’une hotte chargée entrent en collusion avec la réalité prosaïque du monde...

Les mots, chez MICAËL, dégoupillent des pensées inavouables, la plupart du temps. Terrées faussement dans des consciences individuelles, elles expriment, en en tordant l’approximation, la banalité des lieux communs qui semblent alors irradier des simulacres de « pensées ». Des stupéfactions sont à l’origine, bien souvent, de ces fulgurances et autres « lâcher-prise ». Quand ce ne sont pas des propos empreints de paroles désabusées. Quant aux situations, si elles sont le plus souvent très évidentes, MICAËL pourrait, à l’instar de l'artiste Tomi UNGERER, dire qu’il vise « la provocation de l’inattendu ».

Agrandissement : Illustration 4

Car c’est bien là que, le plus souvent, par ce grand écart entre deux réalités que tout oppose en apparence, que vient se glisser la pertinence du choc illustré. N’est-ce pas aussi la condition sine qua non de la Poésie ?

« On ne jette pas assez » constate doctement, une jeune femme au bras de son compagnon (page 15), tandis qu’ils croisent un SDF fouillant les poubelles (ils ne le regardent pas, mais ont dû l’apercevoir furtivement) ; les mêmes (ou leurs aînés, accompagnés de leur petite fille), 6 pages plus loin, cette fois absolument aveugles à la mendiante et son bébé quémandant assis sur un trottoir frais d’automne, se promettent, à voix haute, de réduire leur propre consommation. Qui pourrait, mieux que l’auteur de L’air du Temps, concevoir plus habiles superpositions des gênes à l’entournure de nos culpabilités frivoles, de nos vœux lacunaires de solidarités ?

Mais MICAËL innove vraiment, sans se soucier sûrement de la réputation de ses pairs ci-dessus cités: QUINO et COPI. Il n’a pas choisi la voix d’un seul personnage pour imager et retranscrire ses percutantes observations. Il a élu plutôt, au contraire, l'anonymat des assemblées de promeneurs, visiteurs de galeries, agrégats de foules, d’amis en soirée. Jamais la solitude (même chez SEMPE qui pourrait éventuellement figurer comme parentèle exemplaire) au sein des groupes, des couples, n’avait alors aussi bien visé l’ambiance peu ou prou délétère de nos sociétés contemporaines. Le choix de figures anonymes, de plus, présente l'avantage non négligeable d'être en phase avec... l'air du temps. Puisque témoignages et commentaires partout dans les médias, sont désormais protégés par cette gangue faussement neutre.

L'autre bonne idée du dessinateur et de son éditeur, a été de confier à un philosophe – Frédéric SCHIFFTER– (1) l’écriture d’une préface à ce troisième livre édité. Lequel, dans son texte d'introduction, en appelle à CHAMFORT qu'il croit avoir inspiré MICAËL, afin de cimenter son approche qualitative des dessins d'icelui. Quand bien même MICAËL répondit à une question manichéenne de journaliste s'enquérant de savoir s'il était un artiste de "droite" ou de "gauche", en préférant la pirouette "je suis un artiste gaucher", un tel rapprochement entre cet artiste et l'homme de lettres si moraliste du XVIIIè siècle, nous laisse quelque peu perplexe.

Car c'est justement ce qui nous séduit toujours: MICAËL semble, justement, bien peu moraliser. Pour mieux nous inviter à nous "moraliser", intérieurement nous-mêmes? Se contentant, tel un entomologiste de rapporter (en accentuant le trait) les propos entendus, les situations rencontrées. Et de nous ramener, NOUS, à notre propre conscience morale. Quitte à découvrir qu'on ne peut guère éviter l'oscillation entre plusieurs choix de positionnement. C'est peut être là, justement, que se situe plus subtilement qu'aucun autre, l'art du dessin de MICAËL et sa cruauté pas même forcée ni sadique de nous ramener à l'évaluation de nos propres valeurs. Et, surtout celle d'une société occidentale qui devrait veiller à ne pas abuser ni transmettre des sentimentalités frelatées, car fallacieusement innocentes qui singent, éventuellement, notre goût et nos meilleures dispositions pour vivre sous le contrôle d'un régime (pas seulement alimentaire) prétendument garanti 100% démocratique.

Agrandissement : Illustration 5

(1): dernier ouvrage paru, Frédéric SCHIFFTER, Journées perdues, éditions Séguier, collection "L'indéFINIE" , oct. 2017.

____________________________________________________________________

Adresse du Restaurant : LES CAHIERS DESSINÉS et chez votre libraire

Coût de l'addition : 20 euros TTC (préface incluse)

Réservation non indispensable mais conseillée auprès de votre restaurateur habituel