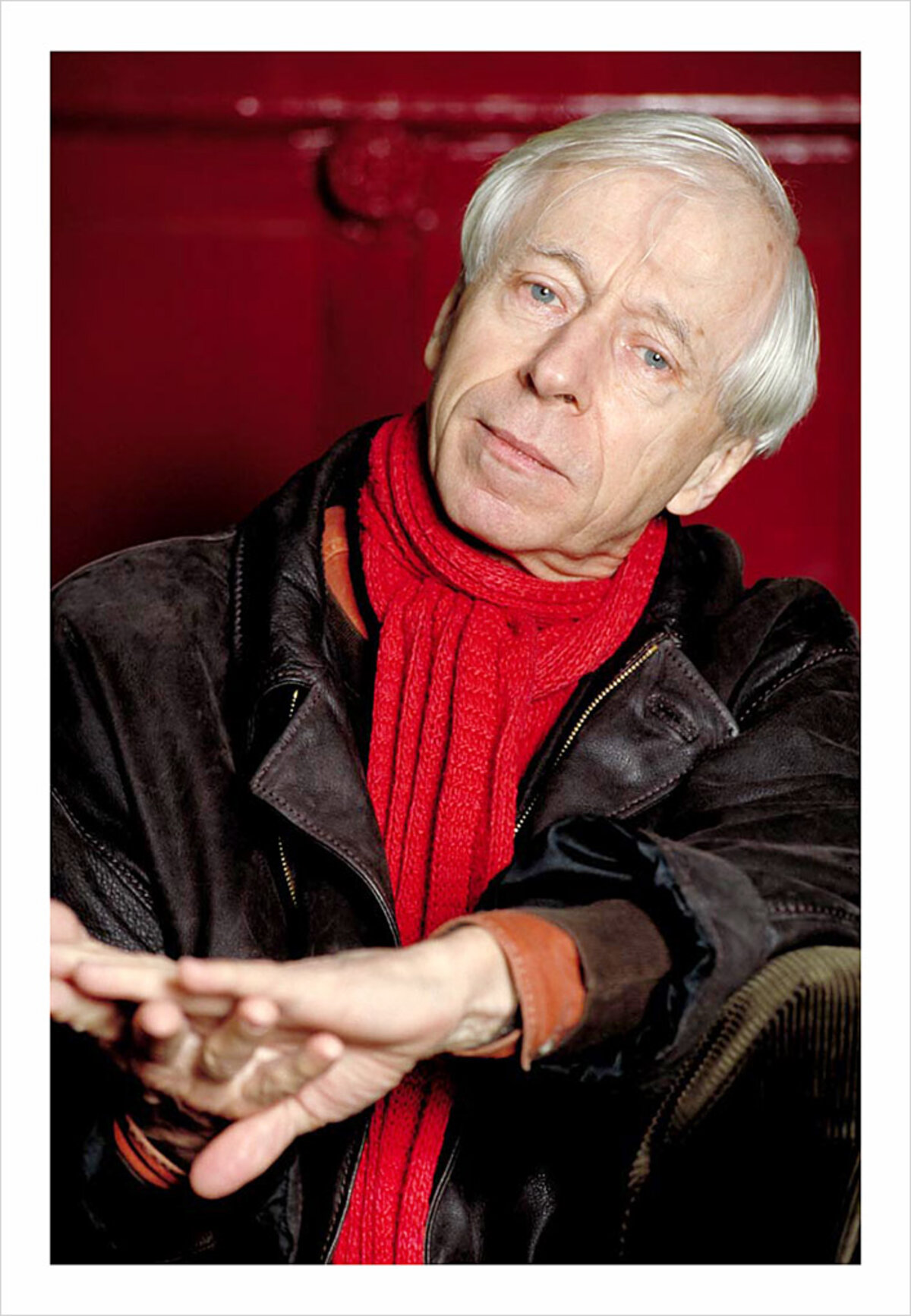

Agrandissement : Illustration 1

D’où vient que le réalisateur Michel Deville, né en 1931, décédé le 16 février dernier, auteur d’une trentaine de films et non des moindres, avait fini par être presque oublié, malgré la grande rétrospective que la Cinémathèque française lui consacra en 2019 ?

Un journaliste du quotidien Libération ne se gênait d’ailleurs pas pour l’écrire hier et avouer qu’il pensait le cinéaste mort et enterré depuis un certain temps : l’hommage est presque irrévérencieux dans sa globalité, tant il sent l’exercice obligé et… bien bâclé.

Deville, à notre connaissance, ne s’est jamais plaint de son statut d’artiste lentement mais sûrement effacé, lui qui, à l’âge relativement précoce pour un cinéaste de 74 ans, mit un terme volontaire à sa carrière en signant un dernier opus adapté d’une pièce de Feydeau, Un fil à la patte, en 2005, qui ne fut pas totalement convaincant : sans l’aimable insistance de la comédienne Emmanuelle Béart, qui figure d’ailleurs au générique, sans doute n’aurait-il pas eu lui-même l'envie ni même l’idée de prolonger sa filmographie d’un dernier long métrage qui, comme à l’accoutumée, puisait dans une œuvre littéraire, son propos et son inspiration essentiellement ludiques. Mais qu'importe: Deville n'avait pas besoin d'un trousseur de théâtre de boulevard pour cuisiner des cocasseries. Il a su, y compris dans ses oeuvres les plus sombres (Dossier 51, par exemple) montrer une veine humoristique plus que probante.

Toutes proportions gardées, son œuvre n’était pas si éloignée de celle d’un Alain Resnais qui, lui, jusqu’au bout, s’obstina avec des bonheurs mitigés, à réaliser encore et encore des fresques facétieuses, légères en apparence, aux chic et charme presque surannés: dans les deux cas de figure, ceux-là partageaient des univers plutôt fraternels. Mais, surtout, un même goût pour le brassage des formes, l’expérimentation joyeuse de canevas se distinguant nettement les uns des autres, bien que la « patte » de leurs concepteurs respectifs transparaissait aisément.

JOUER AVEC DE L'ÂME

Très joueur, Michel Deville l’était assurément et n’essayait surtout pas de s’en cacher, préférant, au contraire, exhiber à quel point pour lui le septième art était bel et bien un moyen de s’amuser, à condition que le jeu ait de l’âme : jeu avec la caméra, jeu précis, profond et souvent sophistiqué avec des acteurs et actrices qu’il disait adorer plus que tout, jeu avec le scénario, et, enfin jeu avec le spectateur : d’une Balle dans le canon (1) en 1958 jusqu’à Un monde presque paisible (2002) Michel Deville multiplia les perspectives fructueuses qu’offrent les pouvoirs de la manipulation, de la duperie et du mensonge, dès lors qu’ils s’exercent entre personnages mi naïfs mi consentants complices. Le point paroxystique de cette logique des rapports humains étant certainement atteint dans Eaux profondes (1981), d’après un roman noir de Patricia Highsmitsh. Celle-ci imagine en effet le fonctionnement d’un couple qui s’habitue progressivement à ce que Mélanie séduise successivement, devant son mari Vic, différents hommes qu’elle invite le plus souvent dans leur demeure, du soir jusqu’au lendemain. Et qu’elle ne revoit plus puisqu’ils disparaissent subitement l’un après l’autre ou sont noyés dans la piscine de la maison d’un autre couple d’amis qui assistent, médusés et incrédules, à ce manège extra conjugal en pleine lumière. Le goût de la mystification, de la tromperie surtout morale et sentimentale entre les deux époux est parfaitement partagé par Jean-Louis Trintignant et Isabelle Huppert qui apparaissent alors plus enfantins encore que leur petite fille, témoin malgré elle d’une guerre qui empire entre des parents puérils ne voulant pas céder pour faire cesser une liaison plus que dangereuse : mortellement usante. Et cela est bel et bien un angle de vue choisi par le cinéaste, le roman n’insistant pas particulièrement sur la relation triangulaire entre la petite fille et ses parents, tandis que Deville, au contraire, parvient superbement à mettre en relief l’arbitrage forcé de l’enfant aux réactions et saillies verbales bien plus matures que celles de ses géniteurs. C’est justement là que réside, semble nous suggérer Deville, la vraie perversité des personnages. Puisque perversité il y a et conjuguée sur divers modes.

Du substantif autant que de l’adjectif, Michel Deville a su souvent décliner bien des manières de présenter en quoi réside le fonctionnement du « pervers », puisque, étymologiquement, ce mot, issu du latin perversus veut dire « renversé ». Puis a donné lieu, par analogie, à l’idée qu’une chose, une relation, un événement se produise à contretemps. Renversés, ainsi, et même inversés, sont les rôles de Péril en la demeure (1985) d’après le roman de René Belletto, Sur la terre comme au ciel. Le protagoniste de ce film, David Aurphet (joué par Christophe Malavoy), professeur de guitare survivant très mal de sa pratique musicale, se voit confier des cours donnés à la fille d’un couple aisé (Nicole Garcia et Michel Piccoli). Tandis que la mère engage bien vite une relation adultère avec le jeune musicien, celui-ci est agressé un soir par un inconnu et sauvé in extremis par Daniel Forrest qui lui confie être un tueur à gages en charge d’une mission imminente dans la petite ville de province aux allures faussement tranquilles, où se déroule cette trame mi-rose mi-noire: l’érotisme des rendez-vous clandestins de David avec la mère de son élève étant filmé à grand renfort de plans habituellement réservés au genre du polar, tandis que les scènes où l’action se gonfle par de vagues poussées violentes sont, au contraire, comme nimbées par des gestuelles ou des atmosphères chaudes ou languides.

David Aurphet/Daniel Forrest : l’anagramme des noms agit comme un miroir et sème ses indices jouissifs d’un jeu qui n’a rien de mental : aimer et tuer ne seraient-elles, au fond, que des occupations primaires, sinon complémentaires ?

En dehors de toute analyse trop fouillée d’un film qui suscite une certaine fascination, il est à noter que Deville joue toujours franchement au pervers : loin de s’en cacher, il livre assez loyalement les clefs d’énigmes qui font semblant d’être verrouillées. L’usage du miroir, comme élément dramaturgique ou fonctionnel, en maintes circonstances, ou d’un langage plutôt châtié qui fait référence, tant pour Ce soir ou jamais (1961) que pour Raphaël ou le Débauché (1971), aux jeux de masques du langage chers à Marivaux ou à Musset, sont les éléments essentiels de jeux d’un cinéaste qui perfectionna son art en recourant également, pour la bande-son, à des compositeurs le plus souvent classiques mais qui ne s’offrent jamais comme purs agréments : Beethoven, Schubert, Granados, Brahms, Bellini… contrepoints élégants et raffinés qui mettent à distance l’âpreté ou les aspérités de fables faussement frivoles.

(SE) JOUER (AVEC) DES RÈGLES

Le cinéma de Deville a l’art de parsemer l’écran de ses images et ses histoires d’une poignée de paillettes débarrassées de tout clinquant : elles forment comme une bruine de cendres qui brillent par le noir encore fumant de braises presque froides. Le huis-clos est souvent la chambre infernale en laquelle des étaux et des destins déjà éteints s’enferrent : les chambres où se rend La Lectrice (1988), le hangar mystérieux du Paltoquet (1986), la piscine de la villa des amis du couple d’Eaux profondes, la cellule et les lieux anonymes où se produisent, en voix off, les échanges entre les espions de Dossier 51 (1978), sont autant d’espaces eux aussi gagnés par l’ambivalence de leur fonction et de leur confort.

Accidentellement, il a pu arriver que Deville s’égare, comme déjà mentionné plus haut avec le vaudeville peu surprenant de Feydeau : La Divine poursuite (1997) souffre d’un rythme lassant, le décalage entre effets comiques et ralentis, à la manière des cartoons, n’opère que comme un vain artifice, semblant, en conséquence, appauvrir le jeu des acteurs. Mais n’était-il pas prévisible qu’un artiste, aussi doué soit-il, osant brasser des formes aussi diverses que le sont les drames faussement romantiques, les faux films d’espionnage, les faux polars, puisse échouer à se montrer aussi pertinent pour le simulacre d’un dessin animé ?

Combien de spectateurs ont cependant volontiers avoué, alors que personne, hors Daniel Toscan du Plantier, ne croyait au film et qu’on essaya de décourager Deville d’adapter le roman si sombre de Gilles Perrault, Dossier 51, avoir ressenti un immense trouble, des frayeurs paranoïaques, en visionnant le film qui privilégie nombre de caméras subjectives pour sérier les dialogues entre les manipulateurs à l’œuvre de services secrets ?

Poète, Deville l’était dans certains de ses films les plus audacieux. Il ne le revendiquait pas, même s’il publia, aussi, diverses plaquettes aux titres goguenards : Poèmes zinoppinés, Poèmes zinadvertants, Poèmes zimpromptus, Poèmes zimprobables… (2). Organisant ensuite certains de ses livres (parus au Cherche-Midi) comme autant de mots-valises à emporter à leur suite concertée : Mots en l’air (1993), L’Air de rien (1997), Rien n’est sûr (2002).

Lui qui n’était surtout pas phraseur et ne se prenait nullement pour un auteur, juste un scénariste et parfois dialoguiste, aimait à retourner les mots, leur sens premier, littéral. A l’instar de cet échange entre Malavoy et Nicole Garcia, laquelle s’étonne d’une inscription sur le drap où ils viennent de faire l’amour et qui exhibe la broderie de la seule lettre O barrée : « On ne t’a jamais dit qu’on met un O rayé sur un drap ? »

Etre et n’apparaître surtout pas là où les autres vous attendent : c’était comme une sorte de règle de vie pour mieux s’amuser d’autrui et sûrement de soi-même.

De même que son attention aux comédiennes et acteurs qu’il choisissait se remarquait à la façon qu’il avait, le plus souvent, de leur offrir des contre-emplois. Derrière la gaucherie timide de Malavoy (Péril en la demeure) il laisse transpirer un sex-appeal naturel et inconscient auquel tous les autres succombent. Derrière le faux handicap moteur et le côté vieille fille d’Anémone, il révèle une vraie nature de virago semi mondaine semi lubrique. Et comment imaginer un Michel Piccoli, hétérosexuel de façade lorgnant plutôt du côté des amants de sa femme ? Si Trintignant joue un mari abusivement trompé, ses traits sont nettement plus durs et aiguisés que ceux de sa femme, Isabelle Huppert paraissant en effet engoncée plutôt qu’à l’aise dans le mauvais rôle d’épouse et mère volage que son personnage fait mine de s’attribuer pour sauver un ménage en grand naufrage ?

La grande subtilité, c’est à dire la grande complexité de personnages qui ne sont jamais monolithiques contribuait à densifier la profondeur de champ par lequel Michel Deville visait à démont(r)er le monde tel qu’il se joue de nous plutôt que nous nous jouons - à tort- de lui.

Plus que maniérée comme certains semblaient vouloir lui faire ce reproche injuste, à propos de son style, souverainement sélénite était la vraie poétique d’un cinéaste ne prenant jamais le spectateur à défaut ou en surplomb, mais l’incitant, tout au contraire, à partager un moment de jeu dont les règles ne sont surtout ni des ordres, ni des dogmes, mais conçues pour en rire et, avant tout, s’en affranchir…

Notes:

(1): co-réalisé avec Charles Gérard.

(2): aux Editions Saint-Germain-des-Prés, © Paris, 1972, 1982, 1985, 1987.