Successeur de Julien Green, au fauteuil 22 à l'Académie française, René de Obaldia fut pourtant voué dès sa naissance à une existence qu'on pronostiqua fort brève, si on l'en croit une interview du poète dramatique pour Paris-Match, en 2017. La revanche aura été inversement proportionnelle à cette fausse prédiction, puisque il lui aura survécu... 103 ans. Mais sa biographie ne se contente pas de mettre en avant cette péripétie, puisque elle est lestée aussi et surtout par une hérédité qui cautionne son patronyme à particules: fils du diplomate devenu ensuite ministre de l'Intérieur de la République du Panama, arrière petit fils du deuxième président de la République de ce même pays, José Domingo de Obaldia, l'écrivain, qui fut mis en scène, par exemple par Vilar, fut aussi l'ami de Roland Barthes, d'Alain Robbe-Grillet et des Malraux (entre autres), se piquait également d'écrire des chansons pour Luis Mariano (sous le pseudonyme de Maurice Ygor) ou de donner la réplique à Louis Jouvet, au cinéma.

DÉCLOISONNER LES DISCIPLINES, LES GENRES ET LES LANGAGES

C'était un temps où, il est vrai, les cloisons entre disciplines et surtout milieux artistiques étaient bien moins étanches qu'aujourd'hui. Qu'on pouvait donc, indifféremment, composer des bluettes faussement sentimentales pour des chanteurs de charmes tout en écrivant des pièces de théâtre à destination des grands plateaux. Qui se souvient encore, qu'un Claude Nougaro adressait un hommage particulier au dramaturge Audiberti avec sa Chanson pour le maçon ?

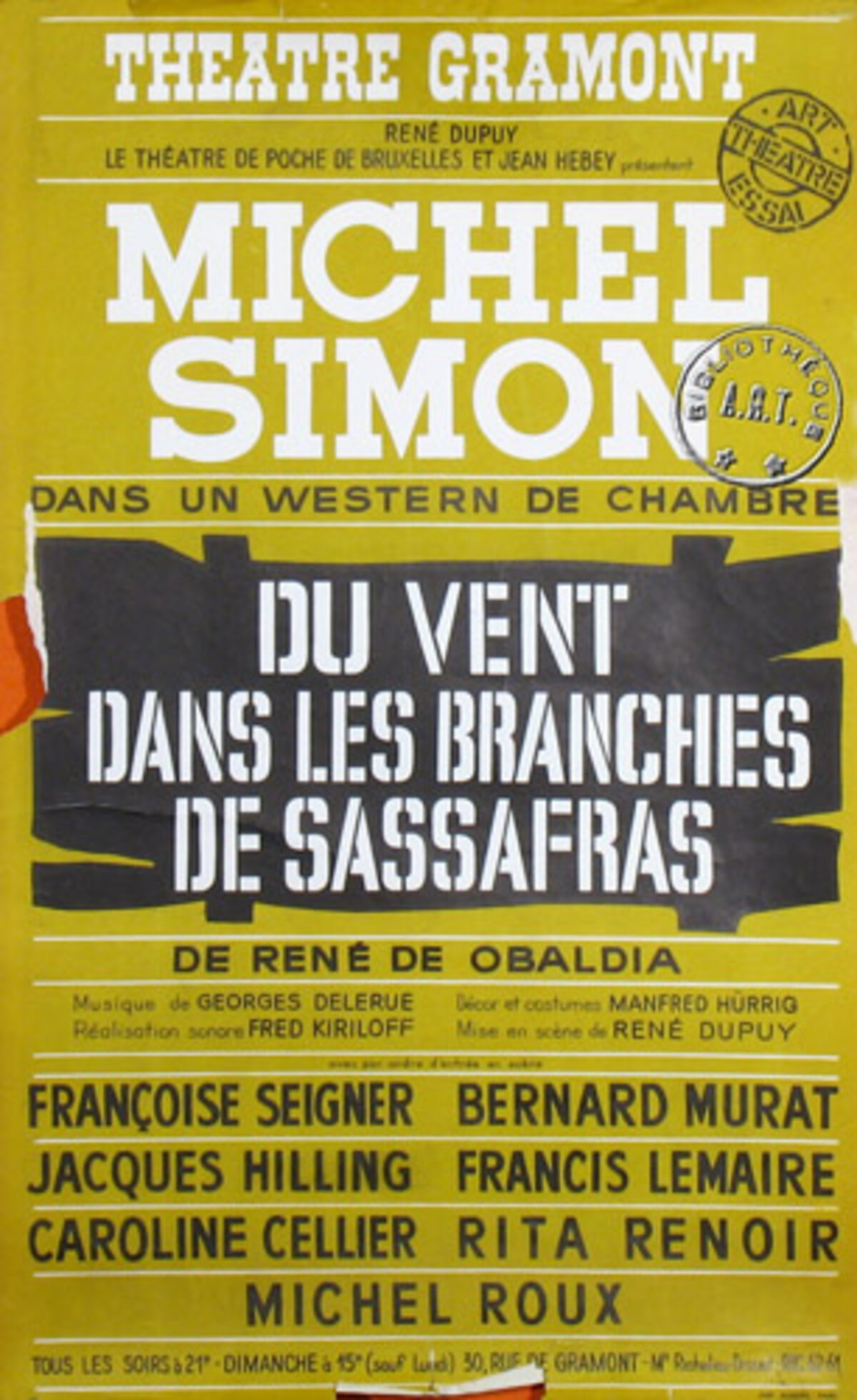

D'abord embarqué sur le frêle esquif que tous les critiques guettaient avec la prudence de jumelles fort peu discrètes au parterre de la plupart des théâtres de la Capitale, pour mieux en dénoncer les approximations stylistiques selon eux trop novatrices, avec les Audiberti, Ionesco et Beckett, Weingarten, nul ne saurait dire comment ni pourquoi, peu à peu, son nom disparut des anthologies ou des manuels de littérature scolaires, en tant que représentant, parmi ses pairs, mieux considérés, du Théâtre dit de l'Absurde. Est-ce d'avoir frayé indifféremment aussi bien avec les scènes publiques que privées? Toujours est-il qu'hors ses deux pièces les plus connues, Génousie (mise en scène par Jean Vilar) et Du vent dans les branches de Sassafras, la plupart de ses autres oeuvres pour la scène étaient bien plus souvent assimilées au théâtre de boulevard qu'à la dramaturgie post-moderne. Il est vrai que des titres comme "Deux femmes pour un fantôme" ou "La baby-sitter" , "Grasse matinée", "Les bons bourgeois" donnent toutes les apparences d'être aptes au concours de la comédie de caractères, incompatible avec les canons plus ou moins avoués des oeuvres se proposant de consommer une franche rupture avec les poétiques peu ou prou conventionnelles.

Des vedettes du cinéma ou du petit écran, plus que des planches interprétaient volontiers les personnages obaldiens: Anémone, Fabrice Luchini, Bernard Alane, Fanny Ardant, Rosy Varte et, avant eux, l'acteur Michel Simon ou encore Jean Rochefort, Jean Marais, Sami Frey, Henri Virlojeux, Françoise Seigner, Caroline Cellier, Bernard Murat, Michel Roux: des personnalités souvent plus exubérantes que jansénistes ont célébré la cocasserie pourtant faussement désinvolte qui séduisait des publics pas forcément abonnés pour autant aux matinées vaudevillesques.

Frayant en effet avec la liberté réputée anarchiste, ayant le goût du langage destructuré mais plus gratuitement fantaisiste que l'auteur de La Cantatrice chauve (par exemple), la grammaire et le folklore obaldiens ont tout de même séduit plus de 28 pays étrangers pour faire traduire et représenter ses oeuvres aux titres souvent mystérieux: "Et à la fin était le bang", "Le Cosmonaute agricole", "Poivre de Cayenne"... c'est que le mélange des genres était l'une des raisons du succès et de la force poétique d'un style inimitable, même s'il cousinait du côté de Queneau, à certains égards. Mais la tentative, réussie ô combien, même si non suivie d'effets de mode, de la composition d'un "western de chambre" comme l'insufflait le Vent dans les branches de sassafras, demeurera à jamais ce que Godot fut à Beckett ou son Satyre de la Villette (pièce considérée à l'époque comme scandaleuse) ce que Rhinocéros fut à Ionesco.

POÉTIQUE DU MYSTÈRE

Or, l'intéressé lui-même avait, par méfiance, refusé qu'on l'assimile au Théâtre dit "de l'Absurde" et s'en expliquait à Guillaume Narguet:

"Vous savez que les critiques apprécient les étiquettes ; or, quand j’ai commencé à écrire pour le théâtre, ils m’ont « relié » à mes aînés (Ionesco, Beckett…), qui faisaient du théâtre de l’absurde. J’ai refusé cette étiquette ; selon moi, si le monde est vraiment absurde, alors c’est trop absurde. Je pense que la vie a quand même un sens, d’un abord très difficile certes. Je ne suis pas du côté du théâtre de l’absurde mais du théâtre de l’interrogation, du mystère." (1)

Doué pour la parodie mais sans doute pas assez repérable pour beaucoup comme vrai disciple d'une théâtralité à vocation de distanciation brechtienne, Obaldia trouva refuge, pour l'édition de son théâtre, aux seules éditions Grasset, lesquelles n'ont jamais été particulièrement actives dans le domaine de la littérature théâtrale.

Mais tout passionné, tout élève, tout enseignant reconnaissaient immédiatement, entre toutes, les couvertures aux teintes mauves, violettes, parmes des livres brochés de René de Obaldia: comme autant d'écrins de distinction qui flirtaient avec le cramoisi traditonnel des rideaux de scène, tandis que ses célèbres coreligionnaires - Adamov, Audiberti, Beckett, Dubillard, Ionesco - devaient se satisfaire des couleurs pâles ou blêmes, indifférenciées, des éditions Gallimard ou Minuit.

Sans doute était-il d'ailleurs le plus populaire, au sens strict et large du terme, de tous les écrivains dramatiques des années 50 à la fin des années 90, au XXè siècle. Puisque moins sollicité par les travaux universitaires, moins joué sur les scènes officielles du théâtre public français, et néanmoins fortement plébiscité par les compagnies d'amateurs qui conservent, par devers elles, le mérite de refuser de classer les auteurs par ordre de sérieux ou de réputation.

René de Obaldia mettait volontiers, en tout cas, sur le compte de ses origines hispaniques, son goût immodéré pour les feintes frivolités. Et pour le métissage stylistique, le croisement des genres, voire des identités. Lui-même né à Hong-Kong, alors toujours colonie britannique, en 1918, n'oubliera pas qu'il fut trimbalé de là-bas jusqu'en Picardie puisque sa mère préféra regagner la France. Lasse, en effet, des escapades de son mari dans les bas fonds nocturnes, elle prétendit être alors devenue veuve, afin de justifier, avec ses trois enfants, ce définitif retour d'exil. Mensonges et effronteries pour la survie coûte que coûte: Obaldia conserva certainement le souvenir de ces drôles de manigances pour étayer son théâtre par la preuve que l'Homme sait souvent se dépêtrer des situations les plus embarrassantes, en contant des fables a priori peu crédibles mais aptes à garantir une prolongation du droit de vivre.

On ne saurait restreindre Obaldia au seul genre théâtral. Car il publie aussi des recueils de poèmes, tel Midi, en 1949 et remarqué par Clara Malraux qui co dirigeait la revue "Contemporains" avec Jean Duvignaud, célèbre critique littéraire d'alors. Ainsi que des romans, tel Tamerlan des coeurs ou Exobiographie qui fut couronné du Prix Novembre, en 1993 et qu'on peut lire comme une source biographique importante et utile pour qui voudrait connaître mieux l'homme cependant très attaché à évoquer autrui pour mieux se raconter entre les lignes.

Brasseur de formes diverses et champion toutes catégories du court-circuitage de références, pastichant la prosodie classique ou inventeur de langages et de borborygmes, dynamiteur de lieux communs, René de Obaldia aimait transgresser les règles, s'affranchir des carcans pour, au final, et plus souvent qu'à son tour, laisser entendre, sous le fatras des mots, un fond de tendresse nostalgique teintée de l'amer constat que l'Homme, ne sachant se taire, se prive de l'occasion de jouir différemment de la vie plutôt qu'en perdant son énergie en de vaines gesticulations et discours plus que provisoires: accessoires.

Celui qui, malicieusement, rappelait qu'on le croyait fréquemment déjà mort depuis longtemps (la proviseure du Lycée Condorcet à Paris, où il fit ses études, étonnée de le savoir encore en vie, le convia alors au sein de l'établissement afin d'y rencontrer des étudiants des années 2000 pour évoquer son parcours ou encore la mère d'un enfant à qui on le présenta et qui pensait qu'il s'était déjà éclipsé d'ici bas parce que son fils venait d'apprendre à l'école une récitation signée Obaldia) défiait la longévité de la vie qu'on lui promit fort courte, en imaginant parfois le titre astucieux d'un polar qu'il n'écrirait jamais: "Les Immortels meurent aussi".

Dont acte...

(1) in Zone critique. com, "Je suis toujours étonné d'être Obaldia", entretien avec Guillaume Narguet, 11 novembre 2017.