QUI ETAIT ROBERT LYNEN ?

La mort -et encore davantage ceux qui se croient autorisés à la donner-, on s’en doutait, n’ont que faire des convenances du calendrier. C’est en effet ce 1er avril 2024 que l’on commémore le décès de Robert Lynen, jeune prisonnier fusillé à Karlsruhe, il y a tout juste 80 ans. Si son nom ne vous dit rien, vous avez sûrement aperçu son visage et sa vélocité de comédien tôt enrôlé par le réalisateur Julien Duvivier, à l’âge de 12 ans, pour interpréter, au cinéma, Poil de Carotte, ce gamin mal aimé mais débrouillard comme pas deux, et si peu inventé par Jules Renard. Une prestation qui lui vaut d’être considéré comme l’enfant prometteur, sinon prodige, du 7è art, tandis qu’on le distribue, encore en manque de parentèle fiable, entre autres dans Sans famille de Hector Malot, et qu’il croise Louis Jouvet, auquel il s’attache comme référent d’importance, pas seulement pour le personnage du jeune Alexandre qu’on lui offre dans Education d’un prince, mais pour la poursuite de sa destinée artistique. Laquelle lui permet de renchérir dans les emplois de garçons-piafs avec Le petit chose d’Alphonse Daudet : autant de figures littéraires et tutélaires de premier ordre en cette première moitié de XXè siècle : plus d’un acteur ne saurait espérer en bénéficier d’autant à l’aune et à l’aube d’une carrière qui sera hélas interrompue par son intégration au sein de l’Alliance, un réseau de résistance à Toulon puis d’être arrêté, sur dénonciation, par la Gestapo, affamé, torturé puis finalement fusillé avec treize autres condisciples, le 1er avril 1944. Chez lui, la résistance n’était pas un vain mot : il meurt sans avoir jamais livré personne ni communiqué aucun renseignement de nature à compromettre la défense civile ou militaire, pendant la seconde guerre mondiale.

« POUR N’ÊTRE PLUS UN NOM QUI DORT »

Comment, dès lors, s’étonner qu’un Georges Perec se remémore son nom et sa courte mais pleine existence ? Bien que fautif sur la date, son 250 è « Je me souviens » (1) réhabilite, à jamais, et mieux qu’un dictionnaire des noms propres, cette figure de héros et cet artiste qui avait choisi comme pseudonyme, au sein de l’Alliance, le surnom de L’Aiglon, protagoniste d’un fameux drame en vers d'Edmond Rostand, au titre éponyme et que Sarah Bernhardt contribua à populariser en son Théâtre de la place du Châtelet, à Paris, dès 1900.

Homme en recherche d’identité et de tutorat solide d’un père, l’Aiglon au moment de mourir, se rend compte que les femmes l’ont aimé « comme on aime un enfant » : était-ce, de la part de Lynen, une lucidité commune qu’il se reconnaissait avec lui qui lui fit choisir ce substitut de nom ?

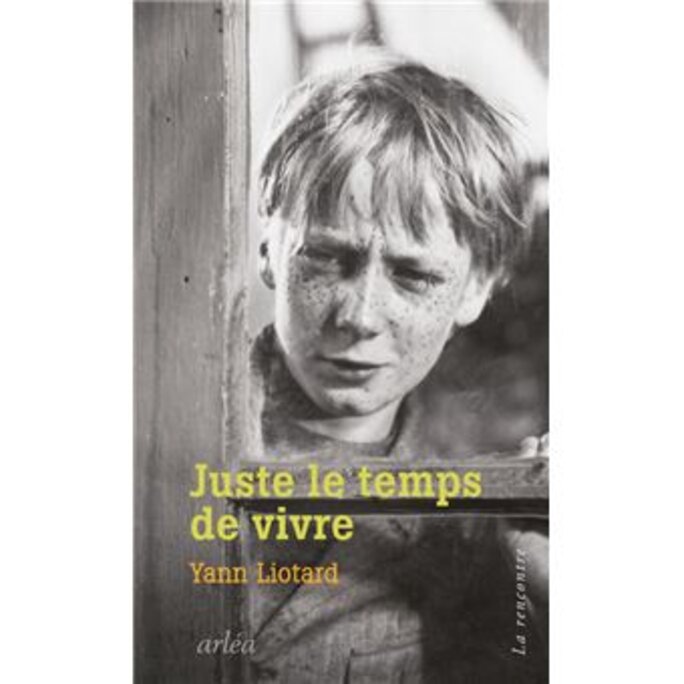

C’est bel et bien cette épopée quasi chevaleresque que l’écrivain Yann Liotard a voulu, à son tour, raconter dans un récit qui emprunte les atours d’une longue lettre ou d’une apostrophe aux allures de monologue savamment structuré : l’usage de la deuxième personne du singulier pour s’adresser à Lynen peut surprendre : il est juste le pronom juste pour nous le rendre familier… Juste le temps de vivre comme l’énonce le titre du volume paru chez Arléa dans sa collection « La rencontre », ce mois de mars 2024. Ce titre est aussi une imparfaite citation du dernier vers d'un poème de Boris Vian, L'évadé. Ce que ne sera pas Lynen, mais réponse nous est donnée, quant à la vertu stylistique de ce choix :

« Comme Perec, je te tutoie. Pour qu’on te sente proche. Pour que tu ne sois plus un nom qui dort. » (2)

Si l’écrivain, par malice, fait ici allusion phonétique à l’un des récits les plus prégnants de l’auteur de La Disparition (3), a-t-il fait exprès, aussi, d’oser ce « je te tue, toi », comme une gageure lancée à l’égard de qui sera capable de toujours renaître, phénix remontant bravement un Styx, en les gouffres d’enfer?

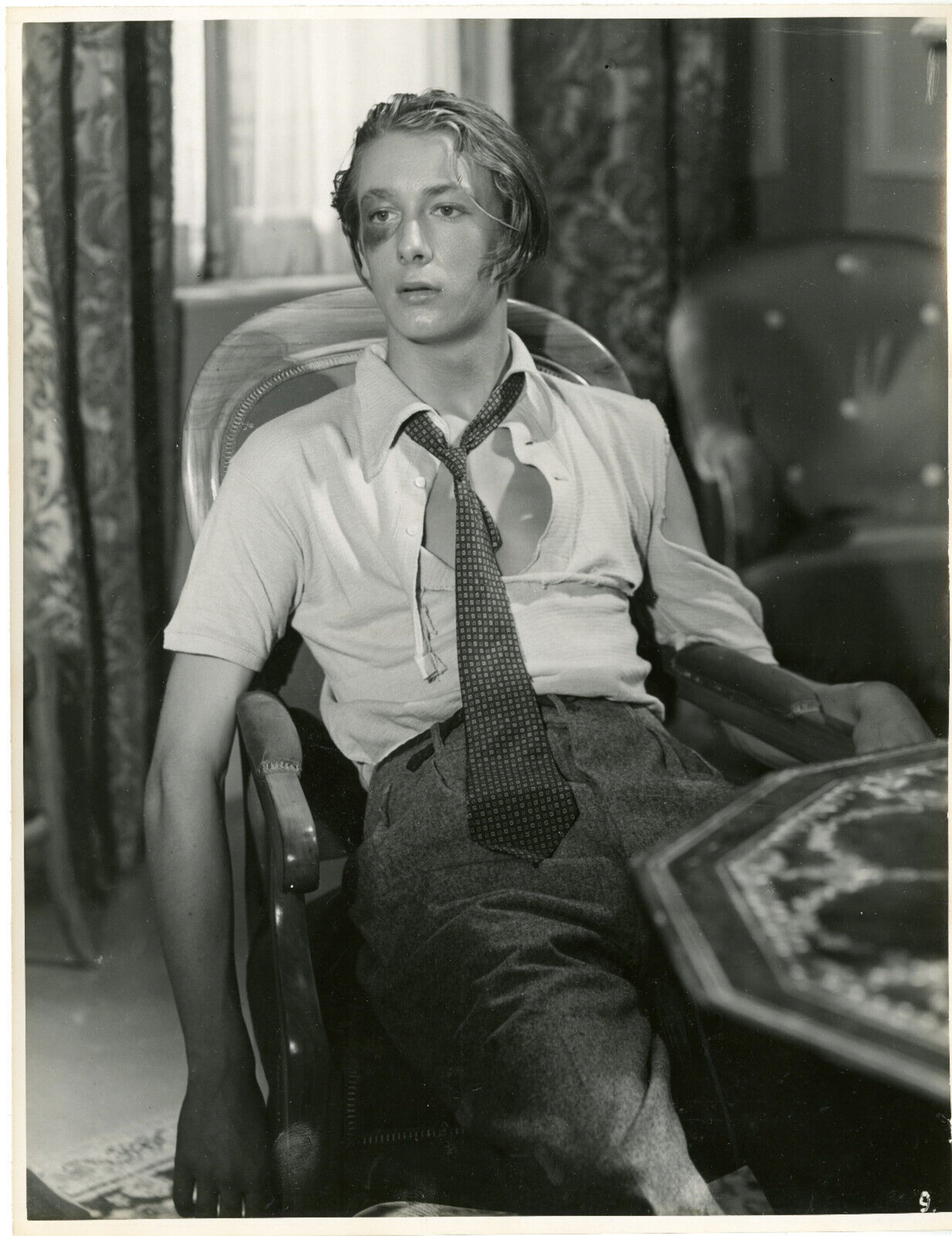

Agrandissement : Illustration 1

La mort semble bien un défi pour ce Robert Lynen hors du commun, comme s’il pressentait qu’elle allait faire main basse de son existence avant un délai raisonnable : « Je veux mourir » : cette réplique de Poil de Carotte, tel un motif obsédant, est le premier pivot par lequel l’auteur analyse judicieusement que plus d’un héros, parmi les dieux grecs, à l’instar d’Achille, a su que l’on peut choisir de mourir au combat, en sacrifiant sa vie propre. Et Liotard d’entrecroiser les mythes du 7è art ou du théâtre, ces endroits où meurent, en se relevant, chaque fois, les interprètes d’Hamlet ou de Gavroche. Grâce à des sources rigoureusement documentées, on apprend, par exemple, que Duvivier préféra ne pas faire mourir son rejeton aux taches de rousseur, désobéissant à la fin de l’âpre roman de Renard. Pour mieux recoudre une liaison lâche entre père et fils?: l’auteur n’était plus là pour s’inscrire en faux avec pareille fin arrangée. Du point de vue des biographes, Poil de Carotte s’adaptait aussi bien à une condition personnelle qu’à une vocation individuelle. L’essentiel étant que soit mise en évidence la quête initiatique, sinon le chemin de croix.

Et la missive de Yann Liotard de se découper en plusieurs lettres et chapitres assez courts mais denses : à la manière de son sujet qui préféra une vie brève mais substantielle à une longue existence jalonnée d’ennuis ou de désoeuvrements. Ars longa, vita brevis (4), comme le rappelle l’écrivain qui ne rechigne pas, en professeur de lettres classiques qu’il est par ailleurs, à glisser quelques mots latins pour fixer l’éternité de ses pensées éclairées sur une personnalité hors normes. Tout, dans son livre, témoigne que Robert Lynen au contraire de son père (artiste peintre qui se suicida) ou de personnages pris en charge par son art de l’éloquence, était plus que tout autre, viscéralement conquis par la vie. Que c’est, peut-être, d’ailleurs, cette aptitude apéritive dont il témoignait qui résolut, par vengeance, les sinistres nazis, à la tuer presque dans l’oeuf. Sauf que Lynen était déjà sorti de sa coquille, malgré ses airs d’oisillon et de corps chétif faussement candide.

Liotard traque, dans les moindres décors ou fourrés de cette existence tantôt éclatante sous les lustres ou projecteurs du succès, tantôt dissimulée dans la touffeur de la clandestinité choisie mais assombrie par la trahison, les indices rarement arbitraires d’un jeu de piste trop rapidement mené. Mais en se gardant bien d’asséner nulle vérité ou science interprétative doctement consignée, le récit témoigne d’une maîtrise parfaite de connaissances encyclopédiques en maints domaines. On oublie de se demander si son auteur s’est patiemment documenté ou si c’est son art personnel de relier, comme des étoiles pour une constellation ou les traits d’un rébus, divers éléments d’une large culture acquise pour raconter les tenants, aboutissants, hasards ou nécessités, présages ou volontés d’une vie exceptionnelle. Au point qu’on rêverait qu’un Racine moderne s’empare de pareille destinée tragique mais débarrassée de la gangue des alexandrins, pour l’ériger en modèle de fable à la gloire d’un courage sans failles, et la porter, cette fois, à la scène.

ENRAGÉ ENGAGÉ

L’avantage d’entrechoquer les époques, les faits, de les recouper, parfois, de faire fi de l’ordonnance souvent trop sage car abusivement rectiligne des repères chronologiques (mais en ne bousculant pas complètement la chaîne temporelle) est de dégager, ainsi, les lignes de force d’un profil qui se précise, au gré des pages, quitte à en atténuer la trop évidente netteté, sans négliger le flou de certaines correspondances ou péripéties de l’existence. Yann Liotard a suffisamment fréquenté les œuvres de Proust pour savoir qu’en matière de recherche des souvenirs, les détails les plus inoffensifs, en apparence, sont généralement ceux qui font pointer la piqûre du rappel nostalgique. On ne fait pas surgir impunément, des limbes -intimes ou collectives- les fantômes d’un passé qui ne passe justement... pas. Enragé de voir son pays à feu et à sang par l’Occupation, Lynen troque un « r » pour un « g » et… s’engage pour ravaler sa rage.

Là, te voilà qui offres tes services pour saboter un central téléphonique, abattre un pylône électrique, dynamiter un convoi. Toujours cette injustice que tu veux combattre. Avec l’élan intact d’une jeunesse qui ne veut pas voir le monde courir à sa perte. Tu ne joues plus à l’acteur : tu te réalises. Sans des kilomètres de pellicule, mais à l’instinct. En une prise et une malle à double fond. » (5)

Sous la férule de la seule femme ayant gouverné un collectif de Résistants, Marie-Madeleine Fourcade, qui dirige L’Arche de Noé, (nom de l’Alliance donné par les Allemands), comme autrefois avec son metteur en scène Julien Duvivier, le jeune Robert sait faire allégeance à l’égard de celle qui prédestine sa troupe à un combat qui range cette fois, au rayon des accessoires ringards, les réserves dérisoires de capes et d'épées.

HISTORIQUE HYSTÉRIE

Juste le temps de vivre prend la précaution, pour évoquer les jours et les heures ultimes de Lynen, d’aller au plus factuel : personne, en effet, n’est généralement autorisé à pénétrer le cachot où interrogatoires et tortures se succèdent avec la complicité de la plus veule des embuscades. Mais ne perd pas de vue, pour autant, le fil ténu tiré dès son commencement, par la métaphore du jeu et de la mort : dans ce dernier rôle, choisi lui aussi, le résistant Lynen rompt mais ne plie pas. Ne se relève pas quand l’ordre « coupez ! » déclenche la rafle de fusillade, à Karlsruhe, sur quatorze combattants dont Robert. Dire qu’il faudra attendre deux ans encore, après la Libération, pour que son corps soit rapatrié en France. Et Liotard de rappeler que c’est sur l’instigation des comédiens Claude Dauphin et René Lefèvre, qu’il est rendu à sa mère.

La mémoire attisée, re-convoquée par ce récit est, bien sûr, de l’aveu final de l’écrivain, circonstanciée à la vigilance de ne pas oublier : s’il prolonge la confession du souvenir de Perec en osant le gros plan, et si le nom même de Robert Lynen a été donné à la Cinémathèque de Paris, il s’appuie aussi et enfin, sur ces vers du poète et musicien interprète Louis Chedid :

Tu pensais qu’on n’oublierait jamais, mais

Mauvaise mémoire !

Elle ressort de sa tanière, la nazie-nostalgie

Croix gammée, bottes à clous, et toute la panoplie

Elle a pignon sur rue, des adeptes, un parti,

La voilà revenue, l’historique hystérie ! (6)

Ce n’est pas à Mediapart qui documente de plus en plus souvent, hélas, nos sinistres actualités régulières, quant aux résurgences des réflexes fascistes opérés çà et là, en Europe et en nombre chaque fois plus grand et plus funeste, qu’on relativisera pareil avertissement indispensable. Et c’est bien la double qualité du premier roman de son auteur de rappeler que "lire, c'est prolonger la vie" mais également à notre souvenir l'oeuvre de Lynen, ainsi que la précaution de nous tenir sur nos gardes, pour que ne soient pas, une fois de trop sous- estimés le courage et la force pugnace de ceux qui ne se résignent jamais à taire un « Non » ferme et sans possibilité d’autre riposte, au visage d’inhumaines barbaries.

Yann LIOTARD, Juste le temps de vivre, Paris, © éd. Arléa, coll. « La rencontre », mars 2024. 81 pages, 17 €.

Notes :

(1) : Je me souviens, de Georges Perec, Paris, © éd. Hachette, 1978

(2) : extrait de Juste le temps de vivre, p.21

(3) : Ce n’est pas pour rien que Yann Liotard se sert du jeu phonétique avec le récit Un homme qui dort de Georges Perec, Paris, © Denoël puis Gallimard, 1967, ce titre étant lui-même un extrait de citation de la dernière phrase d’À la recherche du temps perdu de Proust et qui pourrait naturellement s’accorder avec le destin de Robert Lynen : "Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes." (Marcel Proust).

(4): L'art est éternel, la vie est brève (trad.)

(5) : extrait de Juste le temps de vivre, p. 47

(6) chanson "Anne, ma soeur Anne", extraite de l'album éponyme de Louis Chédid, 1985