Célébré depuis vingt-cinq siècles, le mythe longtemps simplement dénommé « d’Orphée » a encore récemment inspiré certains écrivains contemporains de langue française : Si Frédéric BOYER (Orphée, P.O.L, 2009) préfère se focaliser sur la figure du musicien, Claudio MAGRIS (Vous comprendrez, donc, éditions Gallimard, coll. L’Arpenteur, 2008) invente les confidences qu’Euridyce livre à un étrange « Président » pour témoigner des affres de la passion amoureuse mise à l’épreuve de la mort.

Plus audacieuse est encore la version d’Elfriede JELINEK et son Ombre (Eurydice parle), paru en langue française, chez l’Arche, en janvier 2018. Titre ô combien éloquent puisque, stricte traduction de l’original en langue allemande, il superpose l’idée des ténèbres (la mort) avec celle de la parole (la vie), les condense pour résumer à la fois le mythe et enjoindre celui-ci à donner audience à celle dont on minimise trop souvent le rôle. Rappelons la fable : Eurydice, épouse d’Orphée, musicien dont les chants sont supposés apaiser les hommes et charmer les animaux, se fait tuer par un hydre, un serpent, tandis qu’Aristée, roi des Lapithes, projetait de l’enlever. Orphée obtint des Dieux de libérer Eurydice, sous condition : il lui sera interdit de se retourner pour l’admirer jusqu’au lever du jour nouveau.

EURYDICE, LIBÉRÉE, RAILLE LA ROCK STAR ORPHÉE

Elfriede JELINEK propose un long monologue (on se demande quelle actrice même la plus chevronnée pourrait ainsi oser l’audace de prendre en charge 114 pages d’écriture dense et les interpréter dans leur intégralité) qui, tel un flot de paroles non bavardes, coule enfin pour dire non pas LA vérité mais UNE, SA vérité : celle d’Eurydice, longtemps cloitrée en son tombeau commode. Mais JELINEK a raison de ne plus tant se soucier de savoir si ses écrits sont transposables à la scène, ce n’est, au-delà de la publication du texte, plus une question qui doit entraver sa liberté d’écrire. En cela, elle permet d’obérer surtout et aussi les obstacles que bien des lecteurs avouent rechigner à lever lorsqu’il s’agit pour eux d’appréhender un texte réputé « de théâtre ». « Ombre (Eurydice parle) » peut se lire sans crainte d’avoir à se préoccuper de la scène. C’est une saine confession imagée. Qui part du corps (« Je ne sais pas ce qui glisse en moi de haut en bas ») et s’interrompt, au final, en parlant encore du corps, et surtout de l’ « être » par défaut : le corps même rendu au seul statut de l’effacement volontiers ambigu (« … je me replie sur moi-même, ça ne fait pas un pli je ne suis plus là, ombre pour ombre, je ne suis plus là, je suis. »). (1)

Entre ces deux phrases, Eurydice proclame sa défiance à l’égard des sons réputés enchanteurs de la lyre, prend ses distances avec un Orphée devenu ici rock-star acclamé par ses fans envahissants. Or, celle qui triomphe, même dans l’ombre, c’est sans doute, elle, Eurydice. Puisqu’elle est advenue par la parole authentique et directe et sans fards, sans les atours et futiles ornements du spectacle.

Que dit Eurydice ? que le monde des illusions doit cesser de faire souffrir des femmes requises à n’être que des objets de contemplation sinon lubrique, du moins intéressée et conventionnelle. Ce n’est guère nouveau, objectera-t-on. Sauf qu’Elfriede Eurydice dépasse le simple constat et même la simpliste alerte. On a certes, longtemps, proclamé que le mythe d’Orphée ET d’Eurydice était exemplaire pour servir d’allégorie au Regard vital porté sur l’art par la critique. Il n’empêche : pourquoi Eurydice serait-elle, encore et toujours, objet et non sujet de convoitise, tandis qu’Orphée, sûr de son bon droit à recueillir l’assentiment des esprits compassionnels, ne pourrait-il être vu aussi comme objet de douteuse concupiscence ? Etre regardé-e : voilà bien un rôle passif des moins enviables… aussi Eurydice doit- elle s’exprimer sans ambages.

MÊME ET, SURTOUT DANS L’OMBRE, EURYDICE S'EXPOSE À LA LUCIDITÉ (LA LUMIÈRE)

Si Orphée meurt de solitude d’avoir désobéi à l’oracle (il se devait de ne pas regarder Eurydice selon le précepte du mythe originel), peut-être devrait-il aujourd’hui agonir en entendant simplement celle qui n’est pas sa muse, confier ses prises de position, semble avancer malicieusement JELINEK.

Car l’Eurydice de JELINEK n’est pas une Femen proclamant des slogans ni provoquant des réactions d’approbation/réprobation pour ses performances même éventuellement artistiques. Elle est lucide : c’est à dire dans la lumière que lui procurent les ténèbres de l’oubli :

« Sans arrêt je n’ai fait qu’acheter pour qu’on m’oublie. C’était exactement ça. Maintenant, on peut m’oublier complètement. C’est un peu déjà une libération. Enfin. Se vautrer de tout son long sans que personne ne le remarque. Tout est silence, là où autrefois régnaient mode, foule, bruit, bousculade, glapissements de gamines… » constate-t-elle, au mitan de son speech.

Or, plus voyante que jamais (au sens rimbaldien du terme), Eurydice a de quoi se réjouir puisque elle a compris que, dans leur légende, l’être le plus libre n’est évidemment pas Orphée qui pensait jouir d’un statut de vedette adulée, mais bien elle-même pourtant remisée comme d’habitude au rôle secondaire. Et elle profite de ce libre arbitre, précisément, en refusant absolument d’être vue, reluquée. D’où l’écrin de l’ombre vital.

« Je repose sereinement dans le temps, repliée en moi-même. Qu’il vienne, aussi souvent si ça lui chante, qu’importe. Je suis à présent un habit d’ombre. Je ne suis plus disponible, les stocks sont épuisés et je ne suis plus rentable pour lui. Il ne peut plus faire provision de moi (…) De toute manière, je n’entends plus rien de tout ça. »

On pourrait aisément multiplier les citations qui, toutes, convergent vers l’idée neuve, du moins en littérature et pour ce mythe, que la vue, le regard, ne sont plus les vecteurs primordiaux pour décider des rapports femmes-hommes, en ce début de XXIè siècle mais bel et bien la faculté d’écoute, d’entendement des uns à l’égard des autres. Entendement de mots, de paroles, quitte à ce qu’ils ne soient, d’abord et avant tout, que littéraires pour ensuite se décupler dans d’autres styles, d’autres formes.

L’ENNUI ET LE CONTRESENS

On se prend à imaginer qu’un théâtre européen regrouperait des comédiennes suffisamment convaincues et aguerries pour faire connaître ce texte fondamental sur des scènes diverses. Pour que l’Art ne reste pas lettre morte quand il se risque ainsi à s’emparer de réputées légendes intouchables.

Ce n’est certainement pas en ayant entendu le brouillon assez médiocre que la metteuse en scène Katie MITCHELL, au Théâtre de la Colline, l’hiver dernier, et auquel il fut difficile de rien comprendre (laquelle metteuse en scène avait aussi ruiné, au Théâtre des Bouffes du Nord La Maladie de la mort de DURAS) que la conscience de la portée et de l’importance d’un tel texte pouvait nous saisir. MITCHELL avait réparti, forcément, cette parole exsangue par le truchement de plusieurs actrices. Mais d’une manière si monotone, atone que les mots nous semblaient tous étrangers. Car la metteuse en scène semblait détester tout ce qui s’apparente à l’art dramatique, au profit du recours abusif à la vidéo et à d’autres gadgets de représentation. JELINEK, elle, si elle se garde de singer l’écriture théâtrale, rend, au contraire, service à l’idée même de représentation. On reste cependant hébété, en relisant attentivement l’œuvre, de constater à quel point la version scénique de la Colline était lacunaire. Offerte, même, à qui n’y songeait guère, à tous les contresens. Et le contresens, au théâtre, se repère très vite : il se traque dès que l’ennui profond vous gagne.

SOLITUDE INCONSOLÉE

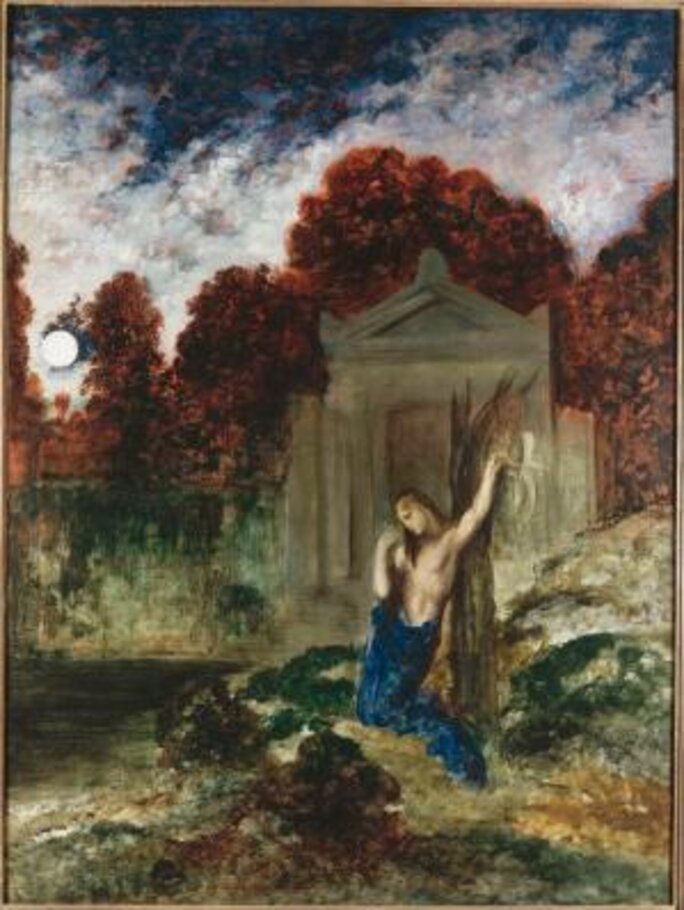

Autant dire qu’un tableau aimé, maintes fois contemplé et signé Gustave MOREAU, et sobrement intitulé « Orphée sur la tombe d’Eurydice » au Musée qui lui est consacré dans son ancienne demeure, après lecture et relecture de cette Ombre, littéraire, ne nous apparaît plus lisible de la même manière. La toile reste, bien sûr, splendide. Il faut dire que l’artiste avait de quoi être inspiré, puisqu’il la conçoit peu de temps après le décès de sa propre compagne. Mort à propos de laquelle MOREAU écrivit « L’âme est seule, elle a perdu tout ce qui était la splendeur, la force et la douceur, elle pleure sur elle-même, dans cet abandon de tout, dans sa solitude inconsolée ».

Mais si l’on admirait autrefois l’épaisse présence de la nature, des feuillages envahissants les trois quarts du tableau comme paraissant et de façon savante, accabler la pauvre silhouette d’Orphée, aujourd’hui, et grâce à l’apport littéraire de JELINEK, cette même accumulation de branchages touffus nous apparaît comme la métaphore imagée du poids des paroles qu’Eurydice aurait pu prononcer pour défier un amant qui ne tint pas ses promesses.

JELINEK rejoint par là quand même un peu Gustave MOREAU : si Orphée pleure, c’est avant tout sur lui-même. Apitoiement sur soi que ne risque pas d’opérer Eurydice. Laquelle, de toute façon, n’est pas vraiment présente sur la toile du peintre. Sauf, peut-être, engoncée entre deux arbres, sous la figure pâle d’une lune discrète mais qui éclaire presque tout… sentinelle plus ou moins bienveillante qui projette ainsi, sur ce cimetière, ce parc à la végétation foisonnante, autant ses éclairs de lumière que ses mots sombres d'ombre...

Agrandissement : Illustration 1

Elfriede JELINEK, Ombre (Eurydice parle), texte français traduit de l'allemand par Sophie Andrée Herr, © L'Arche Editeur, Paris, 2018. Schatten (Eurydike sagt), © Rowohlt Theater Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2013.

MUSÉE GUSTAVE MOREAU, 14, Rue de la Rochefoucuald, 75009 PARIS. Tél : 01 48 74 38 50 - Ouvert tous les jours sauf le mardi.

Lundi, mercredi, jeudi : de 10h à 12h45 et de 14h à 17h15 (fermeture des salles 15 minutes avant)

Vendredi, samedi, dimanche : de 10h à 17h15 sans interruption (fermeture des salles 15 minutes avant)

Métro : Ligne 12: Trinité d'Estienne d'Orves, Saint Georges Ligne 2 : Pigalle

Bus : 26, 32, 43, 67, 68, 74, 81

Note: (1): j'ai pris la liberté de traduire autrement certaines parties du texte original qui ne sont donc pas, dans cet article, des citations empruntées à l'adaptation signée Sophie Andrée Herr, tout à fait excellente, publiée chez l'Arche-Editeur.