Document

Voici ci-dessous un extrait de l'intervention de Jaurès à la Chambre des députés le 7 mars 1895, intervention au cours de laquelle il énonce sa célèbre formule affirmant que "le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage".

"Jean Jaurès - Messieurs, vous voulez faire la paix; vous la voulez profondément. Toutes les classes dirigeantes de l'Europe, les gouvernements et les peuples la veulent aussi visiblement avec une égale sincérité.

Un membre à gauche. - Ou inégale! (Mouvements divers.)

Jean Jaurès. - Et pourtant, dans cet immense et commun amour de la paix, les budgets de la guerre s'enflent et montent partout d'année en année, et la guerre, maudite de tous, redoutée de tous, réprouvée de tous, peut, à tout moment, éclater sur tous.

D'où vient cela? Au risque de vous paraître affligé de la plus cruelle monotonie, je dois dire ici tout d'abord quelle est, selon nous, la raison profonde de cette contradiction, de ce perpétuel péril de guerre au milieu de l'universel désir de la paix. (Mouvements divers.) Tant que, dans chaque nation, une classe restreinte d'hommes possédera les grands moyens de production et d'échange, tant qu'elle possédera ainsi et gouvernera les autres hommes, tant que cette classe pourra imposer aux sociétés qu'elles domine sa propre loi, qui est la concurrence illimitée, la lutte incessante pour la vie, le combat quotidien pour la fortune et pour le pouvoir; tant que cette classe privilégiée, pour se préserver contre tous les sursauts possibles de la masse, s'appuiera ou sur les grandes dynasties militaires ou sur certaines armées de métier des républiques oligarchiques, tant que le césarisme pourra profiter de cette rivalité profonde des classes pour les duper et les dominer l'une par l'autre (applaudissements à l'extrême gauche), écrasant au moyen du peuple aigri les libertés parlementaires de la bourgeoisie, écrasant au moyen de la bourgeoisie gorgée d'affaires le réveil républicain du peuple; tant que cela sera, toujours cette guerre politique, économique et sociale des classes entre elles, des individus entre eux, dans chaque nation, suscitera les guerres armées entre les peuples. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) C'est de la division profonde des classes et des intérêts dans chaque pays que sortent les conflits entre les nations. [...]

Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre, comme la nuée dormante porte l'orage. (Très bien! très bien! à l'extrême gauche.)"

[Source: Jean Jaurès, "Intervention à la Chambre des députés, 7 mars 1895, reproduite dans "Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire". Anthologie d'un inconnu célèbre, édition établie par Jean-Numa Ducange, Paris, Le livre de poche, 2014, p. 201-202 et 205.]

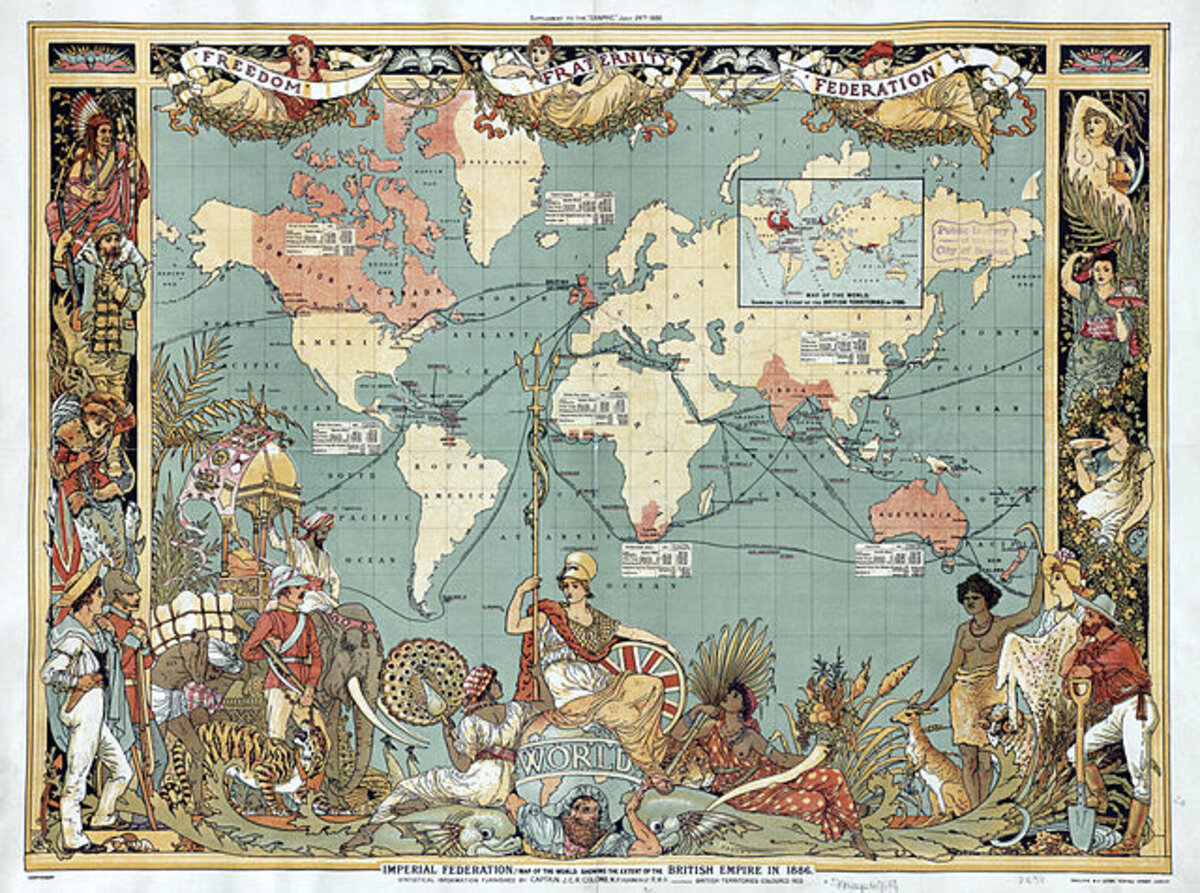

Agrandissement : Illustration 1

Empires

"Il n'est pas exagéré de dire que ce qui se passe actuellement au coeur du continent européen, écrivait le 25 janvier dernier Gilbert Achcar, est le moment le plus dangereux de l'histoire contemporaine et le plus proche d'une troisième guerre mondiale depuis la crise des missiles soviétiques à Cuba en 1962." Les développement les plus récents des tensions autour de l'Ukraine n'ont fait que confirmer cette analyse.

Nul ne sait l'issue des événements en cours, mais au fil de l'escalade en cours, tout le monde comprend que la dynamique des événements, c'est-à-dire des actions et des réactions des grandes puissances, tout comme des autres pays impliqués dans cette crise internationale, peut aboutir au déclenchement d'une déflagration de grande ampleur que chacun souhaiterait éviter.

Un tel contexte de rivalités impériales exacerbées accompagnées de poussées nationalistes était en partie celui de Jaurès lorsqu'il prononce ce discours devant les députés français le 7 mars 1895.

A l'époque, la France vit une poussée de nationalisme revanchard à l'égard de l'Allemagne qui avait vaincu la France au cours de la guerre franco-prussienne de 1870, annexant ainsi l'Alsace-Lorraine. L'Affaire Dreyfus n'a pas encore éclaté au grand jour mais le capitaine Alfred Dreyfus a déjà fait les frais de ce nationalisme revanchard, à caractère antisémite, qui a gagné l'état-major français.

A l'échelle internationale, depuis 1880, les puissances impériales européennes se sont lancées dans un nouveau partage du monde, principalement en Afrique et en Asie. "Entre 1876 et 1915, près d'un quart de la surface du globe se trouva distribué ou redistribué en colonies entre une demi-douzaine d'Etats", écrit Eric Hobsbawm pour souligner le caractère inédit de ce processus. (Eric Hobsbawm, L'ère des empires 1875-1914, Paris, Fayard/Hachette, coll. "Pluriel", 1989 (1987), p. 82). C'est également au cours des années 1890, fait remarquer cet historien, que "l'impérialisme" fait son entrée dans le lexique politique et médiatique en usage en Grande-Bretagne.

Lancée dans une politique d'expansion coloniale depuis 1880 qui a été impulsée par Jules Ferry, qui croyait ainsi effacer la défaite de 1870, la France impériale de 1895 est confrontée à des tensions multiples: tensions avec l'Italie autour de la Tunisie; guerres de conquête et de "pacification" en Afrique occidentale, au Madagascar, dans le Tonkin et en Annam; rivalité permanente avec l'Angleterre, notamment à propos de l'Egypte.

Cet âge classique des empires européens est évidemment révolu, mais l'impérialisme capitaliste continue de structurer les relations internationales au XXIe siècle comme le soutient le géographe David Harvey en 2003 dans The New Imperialism. Cet impérialisme prend la forme d une fusion contradictoire et interdépendante entre les politiques étatiques expansionnistes (logique de domination territoriale, de puissance et d'influence) et les processus d'accumulation du capital (fondés sur une position dominante dans les réseaux et les flux de production et d'échanges).

L'intervention de Jaurès ci-dessous permet donc de percer le voile des propagandes nationalistes, pour dévoiler le caractère politique de classe de l'impérialisme moderne et donc de la guerre.

Agrandissement : Illustration 2

La loi de la guerre

C'est l'un des apports majeurs de ce discours politique que d'établir cette loi tendancielle ou structurelle des conflits modernes: "C'est de la division profonde des classes et des intérêts dans chaque pays que sortent les conflits entre les nations." Tout au long de l'extrait ci-dessus, Jaurès prend soin d'énumérer les conditions de possibilité politiques et sociales des guerres, comme nous le montre sa formulation répétée "tant que..."

Bien au-delà des caractéristiques particulières de telle ou telle crise internationale, Jaurès s'emploie à souligner en quelque sorte l'habitus de la guerre ancré dans les façons de penser et d'agir des classes dirigeantes du monde capitaliste. Biden, Poutine et tous les autres chefs de gouvernement ou d'Etat de la crise en cours ont tous incorporé cette disposition pratique qui fait que la guerre est, pour eux, à la différence des masses populaires, une continuation de la politique par d'autres moyens, se trouvant ainsi en adéquation avec ce que l'Etat national et la classe dirigeante attend d'eux, faisant preuve d'actes et de discours, de paix ou de guerre, ajustés à leur champ politique.

En rupture avec la mise en scène discursive des représentants des puissances en conflit, une analyse nourrie des sciences sociales permet plutôt de mettre en évidence, comme le fait Jaurès, que les dirigeants des différentes puissances rivales partagent tous, sans exception, en raison de leur appartenance à un champ politique commun et en raison de la position qu'il y occupent, "un monde de sens commun" (Pierre Bourdieu) au sein duquel les pratiques et les paroles de chacun sont mutuellement compréhensibles et dotées d'un sens objectif.

Hypocrisie

Ce "monde de sens commun" des Poutine, Biden et consorts est justement celui que met en cause Jaurès lorsqu'il pointe l'absurdité et l'hypocrisie des classes dirigeantes dans leur marche vers la guerre lorsqu'il dit: "dans cet immense et commun amour de la paix, les budgets de la guerre s'enflent et montent partout d'année en année". Ces budgets militaires continuent d'enfler de nos jours, sous prétexte de protéger. Hypocrisie d'hier, hypocrisie d'aujourd'hui.

A l'encontre de cette loi de la guerre imposée d'en haut aux peuples, Jaurès écrira plus tard, dans l'éditorial de l'Humanité du 31 juillet 1914, avant son assassinat le soir même: "C'est à l'intelligence du peuple, c'est à sa pensée que nous devons aujourd'hui faire appel si nous voulons qu'il puisse rester maître de soi, refouler les paniques, dominer les énervements et surveiller la marche des hommes et des choses, pour écarter de la race humaine l'horreur de la guerre. (...) Ce qui importe avant tout, c'est la continuité de l'action, c'est le perpétuel éveil de la pensée et de la conscience ouvrières. Là est la vraie sauvegarde. Là est la garantie de l'avenir." (Ibid., p. 229-230).

Des mots justes, qui portent.