Apories contemporaines

L'effondrement de l'Union soviétique et de ses satellites en Europe de l'Est en 1989-1991 a refermé une séquence historique ouverte par la révolution d'Octobre en 1917 durant laquelle révolution, émancipation et communisme (soviétique) apparaissaient comme trois termes d'une même grammaire d'action à l'échelle du monde.

Les pensées conservatrices triomphantes des années 1990 ont par la suite tenté, en vain, d'évacuer toute possibilité de changement révolutionnaire. En ce début de XXIe siècle pourtant, des révolutions éclatent et bouleversent des régimes corrompus et usés, des pays en crise et des régions entières du globe. Les révolutions dans le monde arabe, l'état insurrectionnel récurrent en Grèce en 2010-2012, les journées révolutionnaires au Burkina Faso en sont des exemples récents, tout comme les luttes de classe en Bolivie en 2003 autour du gaz et de l'eau, la révolution « bolivarienne » au Venezuela, ou encore l'insurrection zapatiste au Chiapas, dans le Sud-Est du Mexique. Aucune révolution depuis 1917 n’a ouvert de nouveau cycle historique cependant dans l’imaginaire et les pratiques politiques : 1789 et 1917 sont demeurées les seules à avoir propulsé des « grammaires de l’action » (« Grammaires de l'action », Annales. Histoire, Sciences Sociales 6/2010 (65e année), p. 1429-1430) se faisant encore sentir partout à travers le monde.

En l’absence d’un nouvel évènement-récit fondateur, il semble donc aujourd'hui difficile de saisir le sens des révolutions présentes, car la pensée héritée nous encourage à interpréter ces ruptures à travers les catégories héritées des XIXe et XXe siècles. Elles semblent plus aptes à dire ce qui est et à saisir de nouveau dans ce qui se déroule sous nos yeux. En témoignent le flou des mots-concepts suivants : « gauche/droite », « progressistes », « réactionnaires », « révolutionnaire », « dictature », « démocratie », « peuple/populaire ». De même, en tant que concept hérité de 1789 et de 1917, la « révolution » souffre d'un brouillage de sens face aux changements historiques intervenus dans le monde depuis la fin du XXe siècle.

Parallèlement, les transferts et emprunts des sciences sociales vers la pensée politique des gauches au cours des trente dernières années ont eu tendance à rejeter toute tentative d'interprétation d'ensemble des révolutions. La pensée marxiste orthodoxe des années 1945-1970 a perdu son statut dominant alors que parallèlement les Cultural Studies, les Subaltern Studies, les Postcolonial Studies et le post-modernisme parvenaient à imposer une lecture du monde à échelle réduite au moyen de récits fragmentaires. Les explications englobantes et la « totalité » étaient rejetées comme supports des intérêts dominants et pourvoyeuses d’un ethnocentrisme inavoué. De manière générale, les sciences sociales suivaient un processus d'éclatement et de spécialisation extrême tout en abandonnant l'idéal d'une vision totale de l'histoire ou des sociétés étudiées.

Pourtant, le risque d'une incompréhension prolongée des révolutions du début du XXIe siècle n'est pas qu'épistémologique : il est politique. Les mouvements aspirant à changer le monde risquent de s'enfermer dans la déploration moralisante s'ils ne parviennent pas à voir et faire voir la dynamique révolutionnaire à l’œuvre dans nombre de pays du monde aujourd'hui. Le renouvellement de la pensée politique des gauches à l'échelle mondiale ne pourra se faire toutefois que dans la pratique, dans les luttes et les débats en cours, en puisant et en redéfinissant l'héritage théorique du XXe siècle. Recommencer par le milieu comme aimait à le répéter Daniel Bensaïd, à la suite de Deleuze. Le cadre théorique de la sociologie de Pierre Bourdieu offre en ce sens des outils parmi d'autres qui peuvent éventuellement servir à déchiffrer les processus révolutionnaires contemporains. Mon but ici est d'esquisser brièvement quels en sont les apports dans cette direction.

Sociétés

L’approche de Bourdieu offre tout d'abord une perspective d'ensemble sur les différentes sociétés afin de les situer les unes par rapport aux autres, les comprendre et les expliquer dans leur globalité. Suivant cette approche, l'articulation des champs est capitale pour rendre compte d'une formation sociale donnée. Les « champs » sont ce que Bourdieu définissait comme les différents espaces sociaux structurés par des rapports de force inégaux et changeants entre acteurs en concurrence et partageant un enjeu commun.[1] L'école, la haute couture, la politique, la finance, la télévision et la littérature offrent autant d'exemples de champs dont le poids social demeure variable selon les sociétés et les époques.

Or, ces champs sont eux-mêmes interdépendants. Ils subissent de manière inégale l'influence d'autres champs. Le politique sur l'économique et vice-versa par exemple. Cela invalide tout déterminisme univoque – le fameux « en dernière instance... » – dont la logique fixerait le cap de l'évolution sociale dans son ensemble. Le mode de pensée binaire base/superstructure, tiré de la Préface à la Critique de l'économie politique (1859) de Marx, souvent repris par un matérialisme mécanique et grossier, ne parvient en effet pas à nous guider parmi les différentes sociétés contemporaines, même si son intérêt demeure pour comprendre la longue durée de l'histoire humaine.

Le monde social peut en ce sens être représenté comme une structure dont les contours sont tracés par des rapports de force entre les différents champs. Dans une conférence à Berlin-Est le 25 octobre 1989, quelques jours avant la chute du mur de Berlin et dans le contexte d'effervescence et d'agitation démocratique, Pierre Bourdieu compare la société française avec la société de la République démocratique allemande. Voici ce qu'il dit :

« On voit d'emblée qu'une des grandes différences entre les deux espaces [la France et la RDA] et entre les principes de différenciation qui les définissent réside dans le fait que le capital économique – la propriété des moyens de production – se trouve officiellement (et, pour une grande part, réellement) mis hors-jeu [en RDA] (…). Le poids relatif du capital culturel (dont on peut supposer que, dans la tradition allemande, comme dans la tradition française ou la tradition japonaise, il est hautement valorisé) s'en trouve accru d'autant. Mais il va de soi que, même si une idéologie officielle de type méritocratique peut tenter de le faire croire, toutes les différences dans les chances d'appropriation des biens et des services rares ne peuvent raisonnablement être rapportées à des différences dans le capital culturel et le capital scolaire détenus. Il faut donc faire l'hypothèse qu'il existe un autre principe de différenciation, une autre espèce de capital, dont la distribution inégale est au principe des différences constatées, notamment dans les consommations et les styles de vie. Je pense en fait ici à ce que l'on peut appeler capital politique et qui assure à ses détenteurs une forme d'appropriation privée de biens et de services publics (résidences, voitures, hôpitaux, écoles, etc.). (…) Les régimes qu'il faut appeler soviétiques (plutôt que communistes) ont poussé jusqu'à la limite la tendance à l'appropriation privée des biens et des services publics (qui se manifeste aussi, quoique de manière moins intense, dans le socialisme français). »[2]

Le changement révolutionnaire « anti-bureaucratique » qu'appelaient de leurs vœux les partis trotskystes en Union soviétique des années 1930 aux années 1980, ou bien le « socialisme à visage humain » des insurgés de Prague en 1968, ou encore le socialisme du programme de Solidarnosc en Pologne (1981) – le caractère révolutionnaire de tous ces mouvements ne peut être saisi qu'à condition d'une compréhension de l'ordre social contre lequel ils étaient dirigés.

Guerres et révolutions auraient donc un sens immanent de ces différents champs interdépendants et de leurs différents types de capitaux. Ainsi, la Révolution française a fondamentalement changé le champ politique mais également tous les autres champs ainsi que le poids de chaque champ l'un vis-à-vis de l'autre. Elle a donné naissance à la citoyenneté démocratique dans le champ politique alors que de nouveaux champs (comme la presse) en sont issus. Parallèlement, la Révolution a supprimé pour un temps d'autres champs dont le destin était irrémédiablement lié à l'Ancien régime – comme le champ curial et ecclésiastique. Autant d’espaces sociaux dont la configuration varie suivant l’articulation des champs sociaux et les changements qu’introduisent les révolutions.

Révolutions

Trotsky définissait dans l’entre-deux-guerres la révolution comme l'irruption des masses sur la scène sociale et politique.[3] Frantz Fanon retient la formule « les derniers seront les premiers » pour caractériser les révolutions coloniales de son temps.[4] Lénine converge dans le même sens en soulignant l'inversion structurelle des agents sociaux lorsqu'il évoque les traits caractéristiques d'une situation révolutionnaire : ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant, ceux d'en bas refusent de se soumettre à l'ancien ordre social et ceux du milieu ont tendance à suivre ceux d'en bas contre les anciennes classes dirigeantes.[5]

Le renversement social et politique propre aux révolutions sociales rejoint la préoccupation critique de la sociologie de Bourdieu. Les concepts interdépendants de champ/capital/habitus[6], qui sont au fondement de sa vision du monde, permettent en effet de repenser le changement révolutionnaire aujourd'hui.

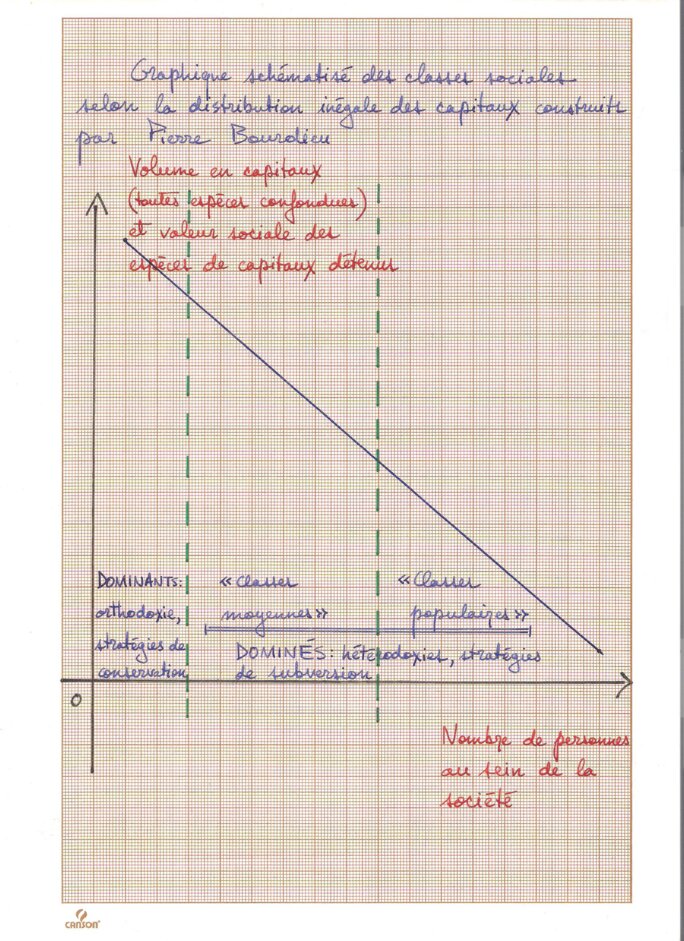

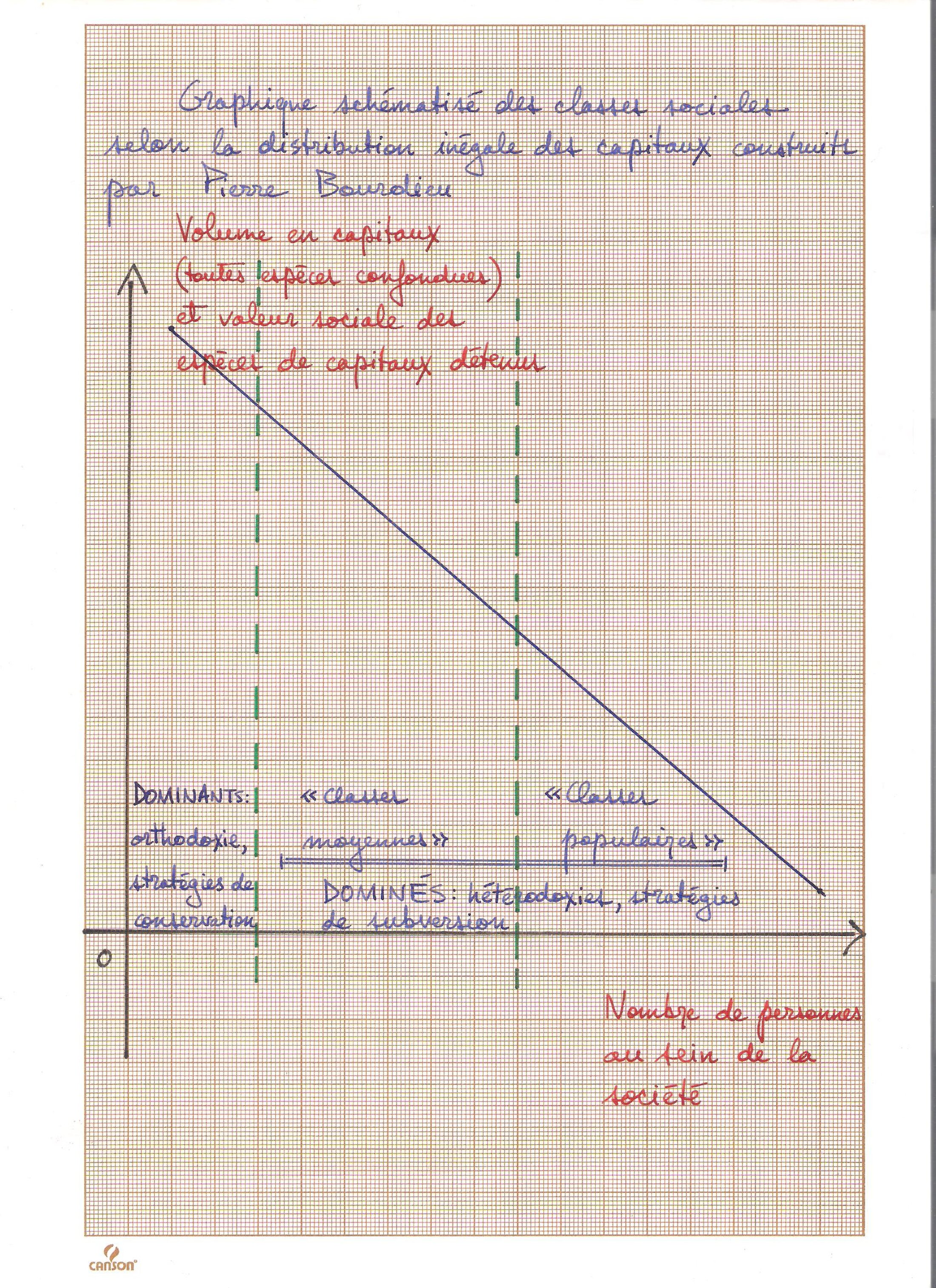

Traduite en graphique schématisé, la distribution inégale du capital ressemble à une pyramide où tous les champs s'articulent les uns aux autres. Au sommet de la pyramide, il semble exister une conversion plus ou moins libre des capitaux spécifiques dans les pays capitalistes développés.

Agrandissement : Illustration 2

Les révolutions naissent avant tout dans les champs politique et économique depuis la Révolution française. La Réforme protestante offre peut-être un exemple d'une révolution qui naît dans le champ religieux (qui à cette époque n'est pas parvenu à l'autonomie qui lui est caractéristique avec l'entrée dans la modernité victorienne). Bourdieu souligne par ailleurs dans ses Raisons pratiques que le capital politique est une sorte de méta-capital qui se situe au-dessus des autres capitaux spécifiques dans le cadre de la modernité, rejoignant d’une certaine façon la formule de Lénine faisant de la politique une « expression concentrée de l'économie ».

Pourtant, sa sociologie met en évidence les limites de toute révolution politique : « On fait comme s'il suffisait de s'emparer de « l'Appareil d'Etat » et de changer le programme de la grande machine, pour avoir un ordre social radicalement nouveau. En fait, la volonté politique doit compter avec la logique des champs sociaux, univers extrêmement complexes où les intentions politiques peuvent se trouver détournées, voire retournées » (Questions de sociologie, p. 137) comme le montre la contre-révolution silencieuse et bureaucratique en Union soviétique dans la deuxième moitié des années 1920.

La tension entre « la volonté politique » et « la logique des champs sociaux » permet de saisir les contradictions à l’œuvre dans les révolutions contemporaines. Ce mode de pensée sociologique offre un antidote nécessaire contre le volontarisme révolutionnaire qui peut – compte tenu des leçons du XXe siècle – dévier vers l'oppression au moyen d'une religion laïcisée totalitaire, tout en ouvrant des nouveaux possibles dans les nouvelles pratiques révolutionnaires. Sachant que toute révolution est partielle (limitée initialement à un champ), l'action politique doit s'étendre aux autres champs afin de renverser la logique héritée dans un processus de « révolution permanente » qui vise à faire disparaître les conditions sociales de possibilité de la domination et l’assujettissement du plus grand nombre. La théorie du changement social proposée par David Harvey (construite à partir du Capital de Marx) est orientée dans le même sens : saisir un mouvement de révolution permanente dans les différents champs qu'il faut lier entre eux.

Enfin, le cadre théorique bourdieusien complète les contradictions dialectiques qui sont le moteur historique du système social : l'habitus n'est pas une disposition qui assure indéfiniment la reproduction du même mais qui produit de l'histoire face à de nouvelles situations imprévues et imprévisibles qu'entraînent les contradictions d'une formation sociale donnée.

Pratiques politiques

« Prêcher des convertis » : voilà une formule de Bourdieu qui décrit les limites de plusieurs pratiques militantes au sein des gauches sociales et politiques. Diffusions de tracts, collectifs unitaires, réunions de comités, manifestations, meetings politiques : toutes ces activités militantes apparaissent comme autant de rituels qui, bien que s'adressant aux dominés, ne sont de fait que des discours critiques sans autre audience que ceux qui les produisent. Cela n'est pas dû à un quelconque sectarisme politique, mais plutôt à toutes les lois sociales qui font que la majorité préfère se divertir ou s’occuper des urgences de l’existence ordinaire, plutôt que de critiquer l'ordre établi. Les obstacles de la diffusion de la pensée critique des révolutionnaires ressemblent d'ailleurs aux obstacles de la diffusion des sciences sociales au sein de la population. Inventer de nouvelles pratiques semble donc nécessaire aux révolutionnaires aujourd'hui s'ils ne veulent pas continuer à « prêcher des convertis ».

Les révolutionnaires critiquent l'ordre social et politique pour diffuser et créer de nouveaux habitus qui sont destinés à être en tension constante et refoulés face à l'ordre établi, dans l'attente que cet ordre s'auto-détruise et ouvre la possibilité à ces habitus de se réaliser en pratique. Cette première hypothèse est validée par les révolutions sociales victorieuses et par les échecs et la déception qu'entretiennent les luttes populaires qui font face à une stabilité de l'ordre dominant.

Bourdieu explique en ce sens que l'habitus produit de l'histoire par son adaptation aux nouvelles situations : « Les ajustements qui sont sans cesse imposés par les nécessités de l'adaptation à des situations nouvelles et imprévues, peuvent déterminer des transformations durables de l'habitus (…). La « situation » est, d'une certaine façon, la condition permissive de l'accomplissement de l'habitus. » La situation permet en ce sens de penser les moments de révolte collective beaucoup plus que l'habitus de l'être social qui au final est contradictoire dans son contenu. Exemple : des ouvriers prêts à séquestrer leur patron (les Goodyear…) et qui en temps normal respecteraient toutes les règles de la bienséance envers leurs supérieurs, etc.

Les habitus servent néanmoins à concevoir une praxis révolutionnaire en temps de stabilité et de paix. Les situations révolutionnaires sont en partie créées par l'action des mouvements révolutionnaires qui pendant des décennies tentent, en vain, de démasquer les mécanismes de l'oppression et de l'exploitation. Mais l'expérience historique, si elle confirme le rôle essentiel des idées révolutionnaires dans la création d'une situation de révolution, ne dément pas moins le volontarisme de ceux qui n'en peuvent plus d'attendre(le terrorisme des Brigades rouges, les grèves générales qui finissent par un cuisant échec, l'illusion du retour à la classe ouvrière des trotskystes américains du SWP).

L'histoire des trois derniers siècles tend à montrer que les révolutions sociales et politiques ont surtout été le fait des évolutions lentes, silencieuses et souterraines, du corps social. Evolutions qui provoquent à un certain moment critique l'explosion du cadre établi, ouvrant ainsi la possibilité pour des habitus refoulés de s'exprimer pleinement dans l'espace social. Or, les mouvements révolutionnaires ne sont pas toujours au rendez-vous à ces moments-là. L'histoire du XXe siècle est pleine de ces « discordances des temps » lorsqu'il est trop tôt pour la révolte ou lorsqu'il est malheureusement trop tard. Le cas de l'Union soviétique et des démocraties populaires en offre un exemple : 1989-91 n'a été qu'une « transition » parce que les révoltés de 1921, de 1953, 1956, 1968 et 1981 n'étaient pas au rendez-vous.

[1]Pierre Bourdieu, « Quelques propriétés des champs » (novembre 1976), exposé fait à l'ENS repris dans Questions de sociologie, Editions de Minuit, 2002 (1984), p. 113. « J'appelle champ un espace de jeu, un champ de relations objectives entre des individus ou des institutions en compétition pour un enjeu identique. (…) Dans un champ, et c'est la loi générale des champs, les détenteurs de la position dominante, ceux qui ont le plus de capital spécifique, s'opposent sous une foule de rapports aux nouveaux entrants (j'emploie à dessein cette métaphore empruntée à l'économie), nouveaux venus, tard venus, parvenus qui ne possèdent pas beaucoup de capital spécifique. Les anciens ont des stratégies de conservation ayant pour objectif de tirer profit d'un capital progressivement accumulé. Les nouveaux entrants ont des stratégies de subversion orientées vers une accumulation de capital spécifique qui suppose un renversement plus ou moins révolutionnaire des principes de production et d'appréciation des produits et, du même coup, une dévaluation du capital détenu par les dominants. » (Questions de sociologie, p. 197-198).

[2]Conférence reproduite dans Pierre Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action, Editions du Seuil, 1994, p. 33-34. Quant aux différentes espèces de capital, Bourdieu explique dans « Le sociologue en questions », Questions de sociologie, 2002, p. 53-5 : « On est devant l'alternative d'une théorie pure (et dure) des classes sociales, mais qui ne repose sur aucune donnée empirique (position dans les rapports de production, etc.) et qui n'a pratiquement aucune efficacité pour décrire l'état de la structure sociale ou ses transformations, et de travaux empiriques, comme ceux de l'INSEE, qui ne s'appuient sur aucune théorie, mais qui fournissent les seules données disponibles pour analyser la division en classes. Pour ma part, je me suis essayé à dépasser ce que l'on a traité comme une opposition théologique entre les théories des classes sociales et les théories de la stratification sociale (…). J'ai donc essayé de proposer une théorie à la fois plus complexe (prenant en compte des états du capital ignorés de la théorie classique) et plus fondée empiriquement, mais obligée d'avoir recours à des indicateurs imparfaits comme ceux que fournit l'INSEE. (…) Pour le capital économique, je m'en remets à d'autres, ce n'est pas mon travail. Ce dont je m'occupe, c'est ce qui est abandonné par les autres, parce qu'ils n'ont pas l'intérêt ou les outils théoriques pour ces choses, le capital culturel et le capital social, et c'est très récemment que j'ai essayé de faire des mises au point pédagogiques sur ces notions. »

[3]Léon Trotsky, Histoire de la Révolution russe, préface, 1929.

[4]Frantz Fanon, Les damnés de la Terre, 1961.

[5] Lénine, La maladie infantile du communisme : le gauchisme, 1920, chapitre IX : « La loi fondamentale de la révolution, confirmée par toutes les révolutions et notamment par les trois révolutions russes du XX° siècle, la voici : pour que la révolution ait lieu, il ne suffit pas que les masses exploitées et opprimées prennent conscience de l'impossibilité de vivre comme autrefois et réclament des changements. Pour que la révolution ait lieu, il faut que les exploiteurs ne puissent pas vivre et gouverner comme autrefois. C'est seulement lorsque "ceux d'en bas" ne veulent plus et que "ceux d'en haut" ne peuvent plus continuer de vivre à l'ancienne manière, c'est alors seulement que la révolution peut triompher. Cette vérité s'exprime autrement en ces termes: la révolution est impossible sans une crise nationale (affectant exploités et exploiteurs). » Cf. https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/04/g9.htm

[6]« L'habitus, système de dispositions acquises par l'apprentissage implicite ou explicite qui fonctionne comme un système de schèmes générateurs, est générateur de stratégies qui peuvent être objectivement conformes aux intérêts objectifs de leurs auteurs sans avoir été expressément conçues à cette fin. » Pierre Bourdieu, « Quelques propriétés des champs » (1976) dans Questions de sociologie, Minuit, 2002 (1984), p. 119-120.