Cette théorie de l’histoire conçoit l’histoire comme un processus déterminé par l’action d’individus hors du commun, aptes à saisir le cours de l’histoire et l’infléchir dans une direction déterminée plutôt qu’une autre. Répandue au XIXe siècle, elle l’est bien moins aujourd’hui, du moins dans le champ savant des historien·nes.

Le retour par la petite porte d’une théorie obsolète

Son abandon est notamment dû à la conscience du grand nombre de facteurs qui se combinent pour déterminer un événement historique. Cet acquis scientifique est bien établi dans la communauté historienne, depuis au moins la naissance de « l’école des Annales », sous la direction de Marc Bloch et Lucien Febvre dans les années 1920 et 1930. « Mais cela ne veut pas dire que cette idée [la théorie du « grand homme »] est totalement sans fondement ou qu’elle serait aujourd’hui dépassée » soutient l’historien britannique Antony Beevor dans un texte paru dans Le Monde des 26-27 novembre dernier. Non seulement cette théorie n’est pas dépassée, mais elle « ne saurait être totalement discréditée » soutient l’historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.

Pourquoi? Son argument s’articule essentiellement autour de trois idées-clés.

Premièrement, cette théorie permettrait de rendre compte des « autocrates populistes » comme Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping qui, par leur personnalité, imposent un nouveau cours à l’histoire. Deuxièmement, la théorie du « grand homme » « exerce aussi une influence dangereuse sur les dirigeants politiques contemporains » qui font un usage politique du passé pour mettre en scène leur politique, puisant dans les « grands » personnages historiques des figures positives et négatives à des fins de représentation. Troisièmement, un simple exercice d’histoire contre-factuelle suffirait pour établir le poids des « grands hommes » dans l’histoire. Par exemple, Beevor s’interroge: « A quoi aurait donc ressemblé l’Europe sans Napoléon? » En somme, présent et passé semblent confirmer la validité de cette théorie de l’histoire, ne serait-ce que partiellement.

Une catégorie politique construite par et pour l’Etat

Si cette conception de l’histoire présente l’avantage de la clarté et de la simplicité, elle n’en demeure pas moins erronée, conservatrice et souvent réactionnaire. J’essaie ici de montrer pourquoi.

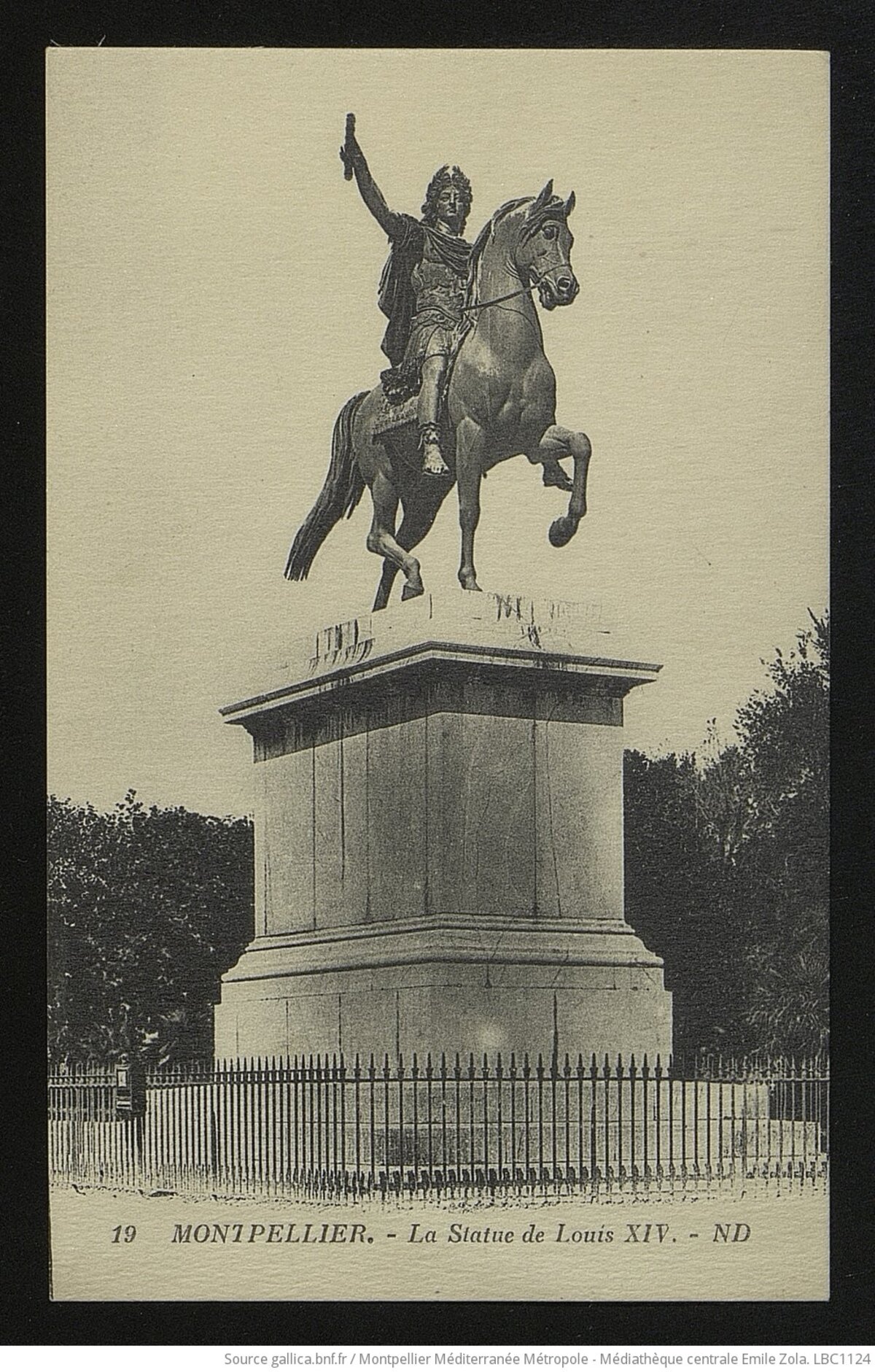

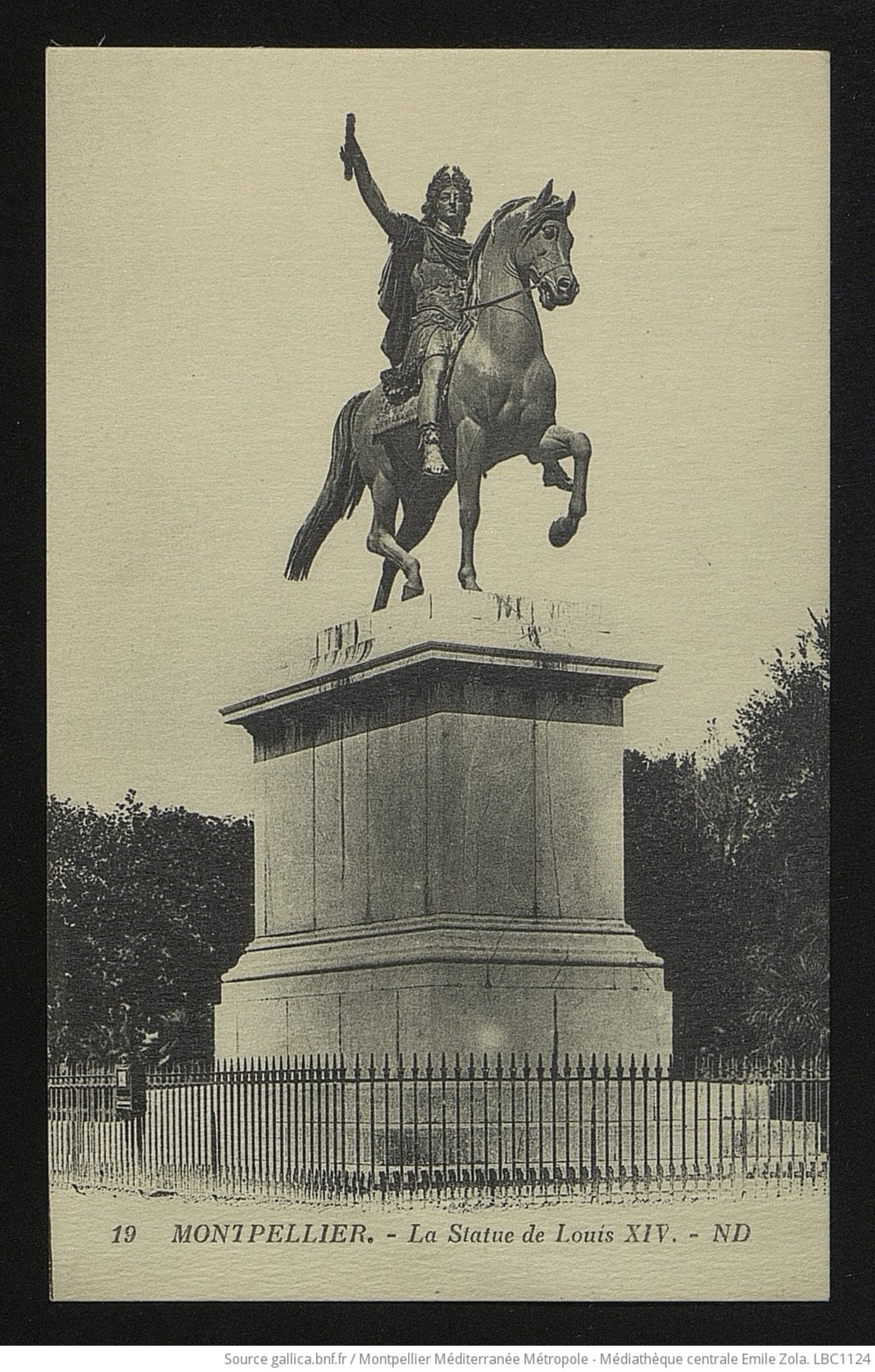

Le « grand homme » apparaît tout d’abord comme une catégorie politique construite par et pour l’Etat moderne. En faire l’archéologie dans le discours politique et les représentations sociales serait sans doute d’un grand intérêt pour mettre en évidence le processus par lequel l’Etat moderne accumule, concentre et tend à monopoliser les biens symboliques d’une société. « Aux grands hommes la patrie reconnaissante » proclame solennellement le fronton du Panthéon. Catégorie produite par et pour l’Etat, elle accrédite et met en scène la vision dominante de l’histoire incarnée par les personnages successifs à la tête de l’Etat moderne. Avec son ironie profane qui lui est typique, Prévert insistait justement sur la construction sociale de ces "grands hommes" dans son poème intitulé "LE GRAND HOMME": "Chez un tailleur de pierre / où je l'ai rencontré / il faisait prendre ses mesures / pour la postérité."

Agrandissement : Illustration 1

Il s’ensuit donc que la théorie des « grands hommes » voile plus qu’elle ne dévoile l’histoire réelle car il s’agit d’une tautologie par laquelle on tente de penser l’Etat à l’aide de son impensé. Cette théorie occulte en effet son fondement réel qu’est la construction historique de l’Etat moderne.

Il importerait donc de tirer toutes les conséquences critiques en histoire de ce que décrivait Pierre Bourdieu lorsqu’il affirmait en 1991: « Entreprendre de penser l’Etat, c’est s’exposer à reprendre à son compte une pensée d’Etat, à appliquer à l’Etat des catégories de pensée produites et garanties par l’Etat, donc à méconnaître la vérité la plus fondamentale de l’Etat. » ( Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Editions du Seuil, 1994, p. 101).

A rebours de la théorie des « grands hommes », les sciences sociales pensent leurs objets en accordant « le primat aux relations » (P. Bourdieu). Cela leur permet de rompre avec la pensée ordinaire sur le monde et de construire par des procédés rationnels des relations objectives entre acteurs sociaux. En ce sens, le pouvoir doit être envisagé comme un rapport socialement et historiquement déterminé afin de comprendre l’oeuvre de ces « grands hommes ». Plus que ces acteurs singuliers, c’est aux conditions de possibilité de leur action qu’il s’agit donc de s’intéresser pour les comprendre et pouvoir en rendre compte. En somme, sous un angle heuristique, la théorie des « grands hommes » pose donc plus d’obstacles à la compréhension et l’explication des objets historiques qu’elle ne fournit de ressources d’intelligibilité.

Cela pose autrement la question de la résurgence de la théorie des « grands hommes » aujourd’hui. Quelles conditions ont-elles rendu possible l’affirmation d’une telle vision de l’histoire aujourd’hui?

Une théorie conservatrice

Elle apparaît comme un symptôme d’une époque réactionnaire où l’imaginaire politique dominant s’appauvrit sous l’effet conjugué de plusieurs processus: le naufrage des espoirs révolutionnaires du XXe siècle, la mondialisation marchande imposant ses codes dans le champ politique et médiatique, la montée en puissance des nationalismes et l’affirmation des impérialismes, anciens et nouveaux. Nul doute alors que les dirigeants de ce monde soient séduits par la théorie des « grands hommes »: elle conforte la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes et de la grandeur morale et politique. En cela, elle est profondément conservatrice, mais elle ouvre aussi la porte aux déviations nationalistes de l’histoire, insistant sur les héros nationaux et leur épopée. Par ailleurs, il est possible d’identifier de tels récits historiques aussi à gauche bien qu’il soient plus répandus à droite.

Accréditer une la théorie historique des « grands hommes », c’est cependant oublier toutefois l’acteur décisif dans l’histoire: ces gens ordinaires, anonymes, subalternes, masses humaines par millions, composées d’une multitude infinie de singularités qui ont fait et qui font l’histoire tout autant qu’elles sont faites par elle, dans les processus de longue durée tout autant que lors des grands événements historiques. Ni héros/héroïnes démiurgiques d’une grande épopée, ni objets froids, réduit·es au silence et façonné·es par de supposées lois historiques au-dessus d’eux/elles.

C’est donc certainement le propre des époques de réaction: elles entretiennent l’illusion qu’il est possible pour les dominants de faire comme si les masses populaires n’étaient pas des sujets autonomes de l’histoire. L’histoire serait ainsi faite seulement par les « grands hommes ». Illusion sans cesse démentie bien que sans cesse renaissante. A l’inverse, le camp de l’émancipation a sans cesse insisté sur le rôle irréductible de ces masses humaines, y compris dans les circonstances les plus défavorables, pour agir et infléchir le cours de l’histoire dans le bon sens, dans le sens d’une plus grande humanité commune.