Les gens ordinaires ne portent pas de mitraillettes (2023) est un récit autobiographique, rédigé depuis le front, qui explore la transformation volontaire d’un civil pacifiste convaincu en soldat face à l’agression russe et toutes les questions et les conflits moraux qui en découlent.

Artem Chapeye, né en 1981 à Kolomyia, dans l'ouest de l’Ukraine est un écrivain, traducteur et journaliste. C’est un intellectuel progressiste engagé et militant. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, sa femme et ses deux garçons sont partis à l’étranger, il s'est engagé dans les forces armées ukrainiennes.

Dans ce livre Artem ne pose pas de grandes questions théoriques, politiques ou géostratégiques. Il ne décrit pas de scènes de combats ou de massacres. Par contre il raconte en détail ses peurs, ses larmes (fréquentes) ses angoisses, son cheminement qui l’a conduit à s’engager, submergé par un sentiment de honte et de responsabilité.

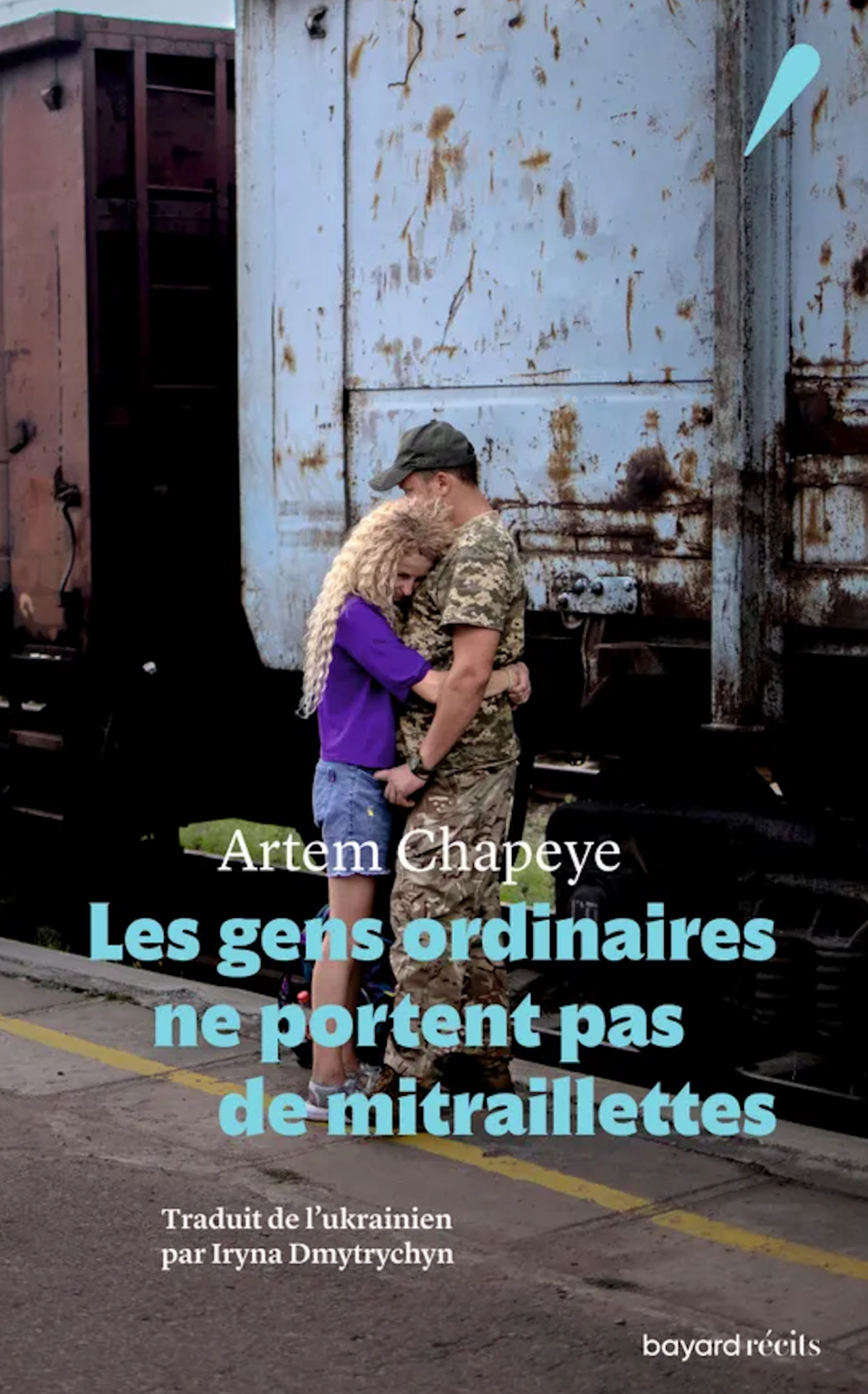

Agrandissement : Illustration 1

Deux choses m'ont marqué : la dimension personnelle (et ses conséquences concrètes) d’un choix existentiel dans des circonstances extrêmes. Artem est pacifiste (Son unique poème d’adulte commençait par ces mots : « lorsque viendra la guerre, je serai déserteur ») dans une position sociale plutôt privilégiée (ce n’est pas un oligarque, mais un intellectuel avec un important réseau social), appartenant à la classe moyenne d’une grande métropole.

Il est un observateur attentif de la situation politique et des enjeux avec la Russie et se décrit comme très à gauche. Jusqu’au bout il pense que dans l’Europe du XXI° siècle une invasion et une guerre à grande échelle sont impensables. « beaucoup de gens avaient peur et n’y croyaient pas » Tout cet édifice idéologique s’effondre le 24, lorsque les premières bombes tombent sur Kviv et obligent Chapeye et sa famille à évacuer rapidement la capitale ukrainienne.

Et sa lucidité sur les contradictions entre ses positions idéologiques avant le 24 et la portée des décisions que lui impose la réalité brutale da la guerre d’agression à laquelle il est confronté.

« Si je n’avais pas de problème avec mes opinions de gauche — bien au contraire, ma décision en découlait —, il était bien plus difficile de concilier ce que je m’apprêtais à faire avec le féminisme. Car cela revenait à reproduire le sempiternel schéma patriarcal de “la femme qui reste à veiller sur les enfants”. […] Comme avec le pacifisme abstrait, la chose suivante s’est produite : pendant des décennies, on construit autour de soi des bulles “justes” et “politiquement correctes” de positionnements théoriques. Mais vient la pratique de l’histoire, et elle fait voler en éclats tout cela d’un seul souffle. »

Mais plus largement c’est aussi un tableau de l’Ukraine vue d’en bas, vue du front. Qui ressemble à beaucoup de témoignages lors des guerres précédentes : les inégalités face à la conscription, le sentiment d’étrangeté lorsqu’il part en permission, la vie à l’arrière des hypocrites et des lâches, l’incompréhension des réactions internationales défaitistes ou résignées.

Artem Chapeye partage son écartèlement entre son sentiment de l’absurdité de la guerre et la conviction de faire ce qui devait être fait. Parce que « les options sont simples : ou bien on se défend aujourd'hui, avec tous les sacrifices que cela implique, ou bien on reste la colonie d'un empire encore un siècle. » « C'est bien parce que ce choix — mieux vaut être un activiste de la résistance et courir face aux Ténèbres que de devenir une victime et fuir les Ténèbres, mieux vaut se battre malgré le risque de perdre - c'est bien parce que ce choix existentiel a été fait par des centaines de milliers de personnes que l'Ukraine n'est pas tombée ».