Agrandissement : Illustration 1

Il faut absolument voir la série d’Arte sur l’histoire de l’antisémitisme (1). Pour deux raisons.

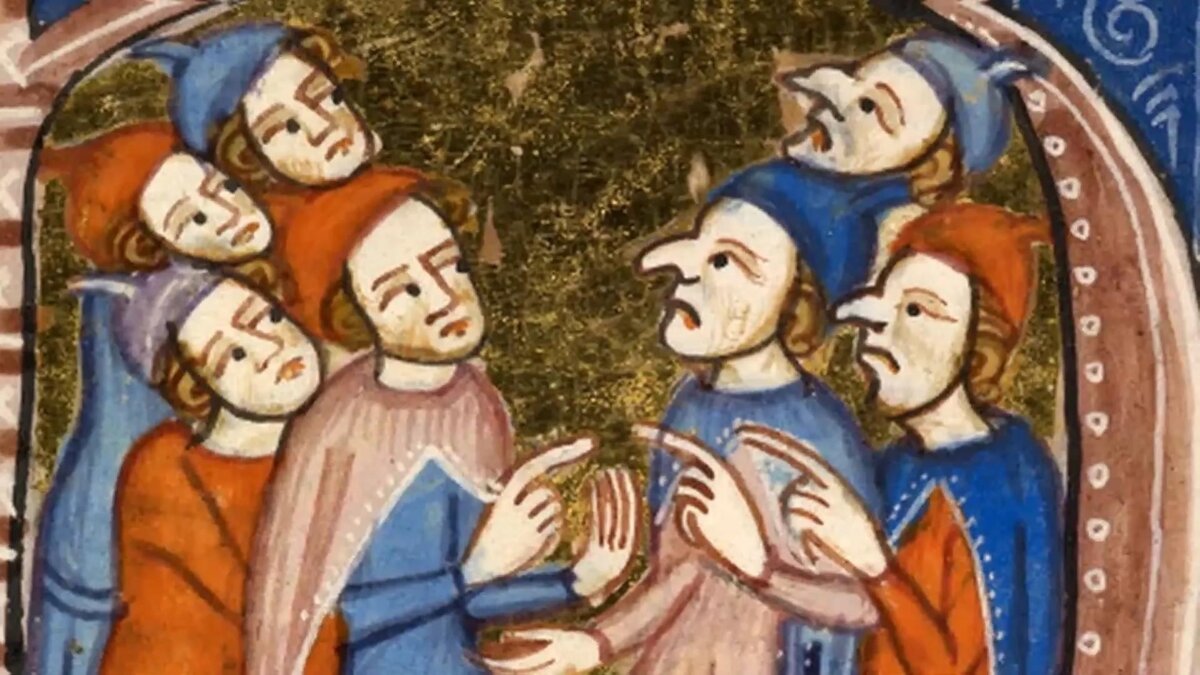

D’abord parce que ses trois premiers volets constituent – au détail près – un remarquable travail pédagogique. De l’antijudaïsme religieux à l’antisémitisme racial, les images et les commentaires contextualisent utilement pour le grand public ce phénomène dont la réapparition cyclique à travers l’histoire dans le monde – occidental surtout –mérite une réflexion renouvelée. Seul regret, significatif : l’antisémitisme n’y est jamais inséré dans le phénomène, plus large, du racisme, auquel il ne se réduit évidemment pas, mais avec lequel il entretient des liens indiscutables (2). Or on le sait : hiérarchiser les racismes, a fortiori en opposer telle ou telle forme uns aux autres, c’est alimenter la concurrence des victimes et des mémoires. Bref, c’est alimenter le racisme et, en l’occurrence, l’antisémitisme.

Ensuite parce que le quatrième volet est littéralement gâché par la volonté d’assimiler à tout prix à de l’antisémitisme, selon la doxa du moment, un antisionisme jamais défini. Et pour cause : l’antisionisme, je l’ai montré dans un petit livre (3), est d’abord une sensibilité politique juive, majoritaire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et au génocide. Depuis la création d’Israël, elle entend, non pas « détruire » l’État juif, mais le transformer en État de tous ses citoyens afin de mettre fin à l’apartheid analysé successivement depuis janvier 2021 par Betselem, Human Rights Watch et Amnesty International.

Au lieu de réserver un moment d’échanges sereins à cette question, le quatrième volet de la série oublie toute contextualisation pour accumuler mensonges par omission et manipulations intellectuelles en tous genres : pas une ficelle ne manque, et toutes sont usées jusqu’à la corde. Car nous sommes en 2022, et il existe une bibliographie considérable sur tous les sujets abordés dans cette ultime partie consacrée à l’antisémitisme postérieur à la Shoah.

Au cœur de ce rideau de fumée, deux mots frappent… par leur absence : Palestine et Nakba.

Comment peut-on, par exemple, évoquer en 2022 l’exode des juifs du monde arabe sans le resituer dans les suites de la guerre de 1948 et de l’expulsion des quatre cinquièmes des Palestiniens – telles que les « nouveaux historiens » israéliens eux-mêmes les ont analysées ? Comment peut-on, de surcroît, ne pas distinguer les juifs arabes chassés par les dirigeants de leur État et ceux qui furent « recrutés » par les dirigeants israéliens, via l’Agence juive ?

De même, comment peut-on en 2022 parler de l’antisémitisme dans le monde arabe depuis la Seconde Guerre mondiale comme s’il s’agissait d’une simple importation du racisme nazi, sans revenir ni sur l’antijudaïsme religieux musulman réactivé ni sur le désir de revanche, exploité par les régimes nationalistes, de populations meurtries par la défaite et la disparition de la Palestine, du Machrek au Maghreb ?

Comment peut-on en 2022 rendre compte de la répression des juifs d’URSS à la croisée des années 1940 et 1950 sans rappeler qu’elle coïncide avec le soutien politique, diplomatique, militaire et même démographique de Moscou aux forces juives en Palestine, soutien sans lequel celles-ci ne l’auraient pas emporté, comme l’a reconnu David Ben Gourion ? Antisémite ou non, Staline a sans doute surtout craint que cet engagement ne crée pour les juifs d’URSS une dynamique telle qu’elle pourrait bousculer le système pyramidal sur lequel reposait son pouvoir, en URSS et dans les « démocraties populaires » ?

Comment peut-on, en 2022, mettre en vrac dans un grand « sac » des attentats terroristes d’extrême gauche en Allemagne, une réunion du Mouvement des Non-Alignés à Lima, une résolution de l’ONU – à l’époque, bien sûr, où l’ex-nazi autrichien Kurt Waldheim en était secrétaire général – et l’héritage de l’incontournable mufti cultivé par les Frères musulmans (4) ? Pas un mot, en revanche, des guerres de 1956, de 1967 – laquelle vit quand même Israël quadrupler son territoire et s’emparer de ce qui restait de la Palestine – et de 1973 ? Pas un mot non plus du sort des Palestiniens de Jérusalem-Est, de Cisjordanie et de Gaza occupés, et notamment de leur colonisation croissante. Pas un mot enfin du « Septembre noir » jordanien (et, du coup, de la tragédie de Munich !), de la guerre civile libanaise, des massacres de Sabra et Chatila et de la Première Intifada…

Comment reprendre, en 2022, la « théorie » selon laquelle l’antisémitisme le plus massif et le plus violent serait désormais le fait de l’extrême gauche et non plus de l’extrême droite ? Que la gauche, depuis le XIXe siècle, comme on le sait de longue date (5), ait souvent été perméable aux préjugés contre des juifs assimilés au Capital n’autorise pas à nier ce que toutes les statistiques prouvent, qu’il s’agisse de crimes de masse, d’actes de violence individuels ou d’opinions antisémites : c’est à droite et à l’extrême droite que la haine des juifs recrute le plus ses tenants et ses criminels.

Les conseillers historiques des trois premiers volets, réussis, de la série comme du fiasco du quatrième volet sont les historiens Denis Charbit et Annette Wieviorka. L’un et l’autre nous avaient habitués à beaucoup mieux. À l’heure où des soldats israéliens en viennent à assassiner une journaliste comme Shireen Abu Akleh et lorsque des policiers, également israéliens, osent attaquer son cortège funéraire, laisser entendre que critiquer Israël est une démarche antisémite représente une posture qui relève de l’imposture.

Quand Emmanuel Macron confond antisionisme et antisémitisme, il a l’excuse de sa méconnaissance de toute cette histoire. Pas Denis Charbit et Annette Wieviorka.

D. V.

(1) Disponible sur Arte Replay jusqu’au 20 août 2022.

(2) Voir notamment Reza Zia-Ebrahimi, Antisémitisme et islamophobie. Une histoire croisée, Éditions Amsterdam, Paris, 2021.

(3) Voir Antisionisme = antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron, Libertalia, Montreuil-sur-Seine, 2018.

(4) Benyamin Netanyahou s’est ridiculisé lors de son intervention au 37e Congrès sioniste réuni à Jérusalem, le 20 octobre 2015, en déclarant : « Hitler ne voulait pas tuer les Juifs à l’époque, il voulait seulement les expulser. » C’est, ajoutait-il, le mufti de Jérusalem, Hadj Amine al-Husseini, qui l’aurait convaincu de tous « les brûler ». En réalité, à la date de la rencontre Hitler-Husseini, le 28 novembre 1941, en Union soviétique occupée, les Einsatzgruppen (groupes de tuerie mobile) ont déjà assassiné des centaines de milliers de juifs. Et les premières chambres à gaz voient le jour en novembre à Chelmno – elles y extermineront en masse à partir du printemps 1942, comme à Auschwitz, Sobibor, Majdanek, Treblinka et Belzec…

(5) Voir notamment Michel Dreyfus, L'antisémitisme à gauche, La Découverte, Paris, 2020.