Commençons d’emblée par quelques questions pour problématiser les enjeux : dans quelle mesure le système patriarcal et les normes de genre contribuent-ils à la souffrance psychique ? Existent-ils des profils psychopathologiques spécifiques déterminées par les identifications genrées ? Quelles sont les influences des stéréotypes sexistes sur le développement des enfants, et sur ses achoppements spécifiques ? Et, en quoi ces enjeux sont-ils susceptibles d’orienter nos pratiques, parfois à notre insu ?

Pour citer bell hooks, rappelons tout d’abord que « les règles du patriarcat sont profondément ancrées dans notre inconscient collectif ». Et, d’après l’anthropologue Mary Douglas, « le psychisme individuel se constitue sur la base de classifications élaborées socialement » et « la pensée est toujours déjà colonisée » …Ainsi, le mal-être psychique est-il aussi codé par la culture et les représentations collectives, et nécessairement déterminé par la superstructure du patriarcat. Ce d’autant plus que la persistance prolongée de l’immaturité infantile contribue à l’intériorisation précoce des normes patriarcales de genre. Dès lors, le rapport au corps, les éprouvés, les schémas cognitifs, le polymorphisme sexuel infantile, vont se socialiser, et être canalisés via une forme d’enculturation. Des modalités de ressentis et d’expression vont être encouragées, tandis que d’autres seront réprimées, en fonction notamment de la binarité masculin / féminin. Selon l’anthropologue Gayle Rubin, il s’agit là d’un véritable domptage de la « profusion sauvage de la sexualité infantile », un processus de rabattage des formes originairement fluides de la vie pulsionnelle vers des scripts normés, à même de reproduire l’ordre social du genre.

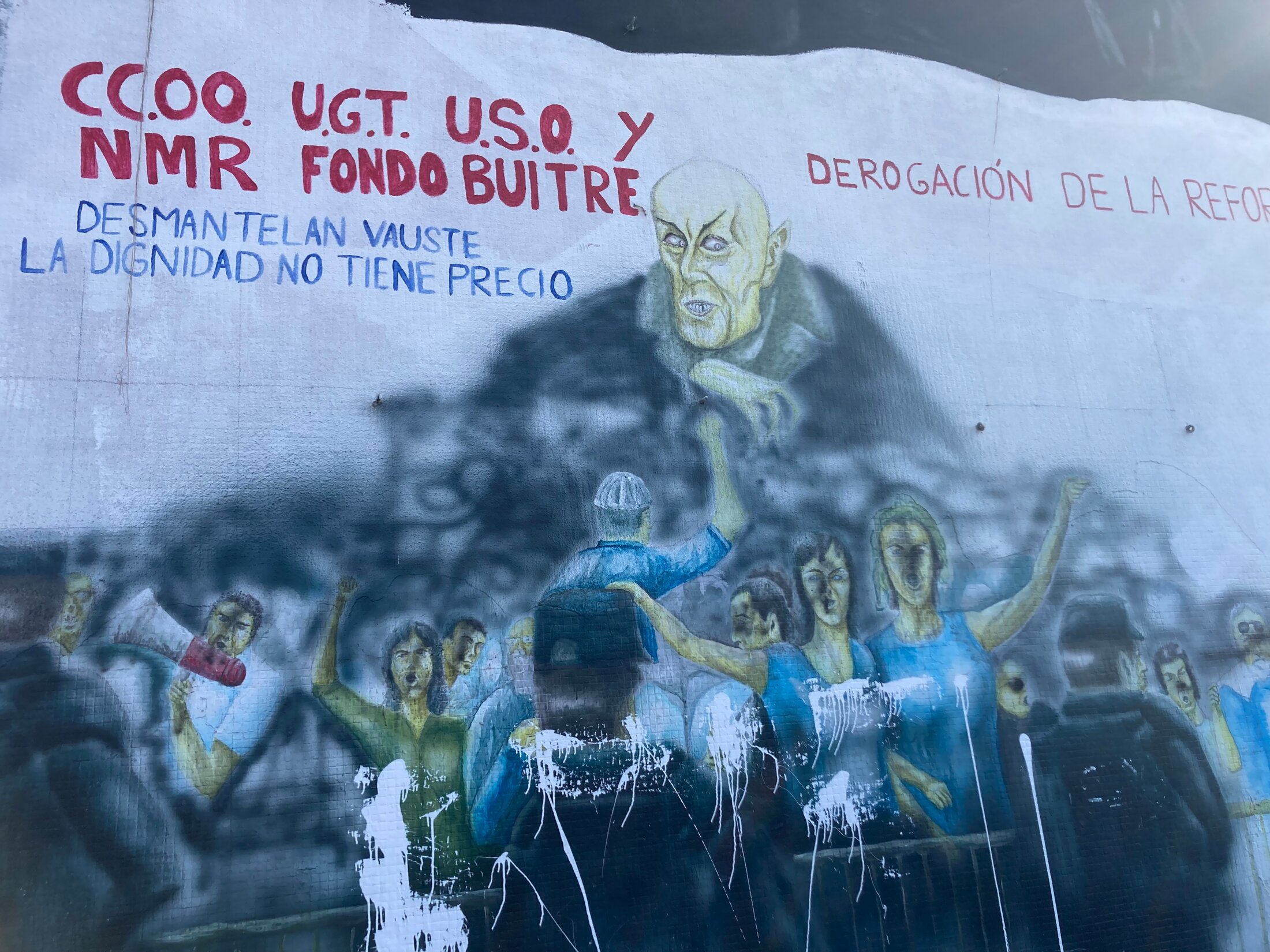

Agrandissement : Illustration 1

Deleuze et Guattari soulignaient également que cet « enregistrement répressif » constitue un des fondements des systèmes de représentations, des matrices identitaires, des modalités d’être affecté, des orientations du désir et de la sexualité. Le système sexe / genre patriarcal s’infiltre donc très précocement au sein de la structure familiale, elle-même soumise à la normativité sociale élargie.

Ainsi, à travers le complexe familial œdipien, ce serait l’ordre social, notamment dans sa tonalité patriarcale, qui viendrait infiltrer le sujet en devenir et orienterait ses processus identificatoires : « Œdipe, c'est toujours la colonisation poursuivie par d'autres moyens, c'est la colonie intérieure ».

D’ailleurs, pour la psychologue féministe Carol Gilligan, « le mythe d’Œdipe est assez représentatif de l’intégration de la psyché humaine au patriarcat, de la façon dont les tabous masculins de la tendresse et féminin de la parole libre sont internalisés ».

Au final, les « structures psychiques » sont très largement le reflet des modes de production et de reproductions sociales. Et l’hégémonie patriarcale détermine indubitablement les configurations relationnelles, les dynamiques identificatoires, et contribue alors à alimenter la « forme » que prendra l’individuation, via notamment ce que Herbert Marcuse nomme des « sur-répressions », c’est-à-dire des « restrictions rendues nécessaires par la domination sociale ».

L’organisation de l’ordre patriarcal impose effectivement une répression pulsionnelle qui tend à isoler, à catégoriser, à empêcher certaines expressions créatrices de la libido, à amputer certaines dimensions de la personnalité, à entraver des secteurs essentiels de la vie humaine sur le plan de l’affectivité et des liens, à clôturer l’imaginaire instituant et le désir de faire émerger de nouvelles organisations collectives.

Les pulsions sont ainsi rigoureusement canalisées afin de perpétuer les institutions hétéro-normatives, avec une restriction consécutive des horizons désirants. Dans l’ordre patriarcal, les comportements de chacun doivent suivre un script genré, prédéterminé, conforme à des identifications normatives.

Selon Carol Gilligan et Naomi Snider, le système patriarcal s’imposerait de la sorte car il aurait une fonction collective de défense psychique, notamment par rapport aux enjeux de la perte d’attachement, de l’acceptation de la vulnérabilité et de l’interdépendance.

Face aux menaces relatives à l’éventualité d’être privé de liens affectifs, de reconnaissance ou d’amour, le patriarcat proposerait effectivement d’en arriver à une forme de détachement émotionnel protecteur, en sacrifiant non seulement le désir de pouvoir partager des relations authentiques et profondes, mais aussi une forme de connexion avec sa propre vie affective. En substance, le pacte patriarcal, à travers ses rituels de passage en territoire de masculinité et de féminité, procure une pseudo sécurité, en favorisant l’émergence d’un faux self et d’une identité conformiste et préétablie. En définitive, il s’agit d’un véritable sabotage des capacités à créer et recréer des liens « véritables », tant avec les autres qu’avec soi-même.

Ainsi, via la promesse d’une sécurité, d’une stabilité, d’une adaptation sociale, ou d’une conformité, le patriarcat prescrit des parcours scénarisés culturellement par le genre.

« L’internalisation de ces codes de genre imposés par le patriarcat entraîne donc ce cercle vicieux de perte auto-entretenu, par le biais duquel la victime de la perte devient elle-même bourreau (en infligeant la perte à son tour), et contribue à préserver le patriarcat du fait de son silence ou de sa violence ». Cette spirale défensive entretient alors les conditions de la domination, de la soumission, de la résignation et de la silenciation.

En l’occurrence, la dimension traumatique du patriarcat impose finalement un clivage identitaire interne, mais aussi entre l’individu et les collectifs, la pensée et les affects…

Certes, les injonctions à la binarité s’internalisent, mais au prix d’une amputation et d’une forme de conspiration du silence et de la violence. Le détachement vis-à-vis de soi et des autres est affirmé comme inévitable, avec une forme de répression des forces vives de la sexualité infantile, de la curiosité, du polymorphisme libidinal, de l’instable, de l’indéterminé, etc.

Au final, le détachement et le désir de maîtrise ou de puissance sont appréhendés comme naturels, alors même qu’ils constituent une tragique limitation en termes de réalisation subjective et collective…

Mais revenons aux conséquences de l’ordre patriarcal sur les profils psychopathologiques en fonction du genre, en particulier chez les enfants et les adolescents, en s’autorisant évidemment des généralisations parfois caricaturales.

Du côté du féminin, les effets délétères sont désormais largement connus, médiatisés et dénoncés, après des millénaires d’oppression systématique. Et la lutte doit évidemment continuer…

Car les femmes sont incontestablement victimes de toutes les violences que leur impose la domination masculine, des micro-agressions du quotidien, en passant par l’exploitation, pour aller jusqu’aux viols et aux féminicides. En régime patriarcal, le corps féminin se construit à la croisée de l’intime et du collectif, ce qui en fait à la fois un objet de domination ou de possession, mais aussi un potentiel d’expressivité et de résistance. Certes, si on l’entend, c’est régulièrement dans le registre de la plainte, d’où peut-être la tendance à ne pas considérer cette souffrance, à la psychiser, voire à l’hystériser…à en dénier la dimension traumatique, à travers notamment la prégnance des biais médicaux liés au genre. Par exemple, la douleur féminine est plus systématiquement attribuée à des déséquilibres émotionnels, de l’hystérie ou des variations hormonales. Ainsi, en 1990, une étude américaine alertait sur l’utilisation plus fréquente de sédatifs plutôt que d’antalgiques pour soulager la douleur des femmes. De fait, lors des consultations, les femmes auraient tendance à contextualiser davantage l’impact de leur douleur dans leur quotidien, s’exposant alors à des jugements moraux. Or, ces fausses croyances, entretenues par des stéréotypes sociaux liés au genre, traduisent aussi le souci constant de contrôler ces corps féminisés, de les façonner, voire de les réprimer….

Comme le souligne Pierre Péju, « il importe donc, toujours, partout en en tout temps, de bien contrôler et encadrer le féminin dès sa jeunesse, de le former, de le dompter. C’est à partir de cette matière brute pleine de vie et de mystère, de cette chair vive, de cette jeune ardeur, que les institutions et traditions vont devoir fabriquer un objet socialement utile (instrument de reproduction), mais suffisamment soumis pour qu’un mâle puisse l’utiliser sans trop d’angoisse, moins pour le plaisir que pour prolonger sa lignée ou agrandir sa fortune ».

Dès les origines de la psychiatrie, les jeunes femmes peuvent ainsi être considérées comme rebelles à tout traitement, pour des raisons plus morales que médicales. Et ce n’est sans doute pas un hasard si les femmes ont été les premières victimes des lobotomies, surtout lorsqu’elles perturbaient l’ordre patriarcal…

Comment ne pas se soumettre et se résoudre, sans subir une répression immédiate ? N’y-a-t-il pas la tentation de s’esquiver, « de s'ensauvager, de se singulariser, de se déformer en devenant boulimique, de se faire disparaître en devenant anorexique, de se sacrifier, de se tatouer, de changer de sexe, de refuser un genre, de s'inventer des devenirs sorcière, ou des devenirs monstre » - ces scripts divergents n’étant d’ailleurs pas dénués d’une certaine normativité…

Agrandissement : Illustration 2

Selon Carol Gilligan, les effets du patriarcat sur le féminin s’expriment principalement par la dépression, les troubles alimentaires, les mutilations et une forme de mutisme résigné qui s’installent graduellement à l’adolescence. Là se manifeste sans doute la tyrannie du contrôle et de l’apparence, derrière laquelle c’est l’impératif de soumission qui s’insinue toujours.

Pour les filles de 10 à 19 ans, les passages aux urgences pour TS ont progressé de 570% entre 2007 et 2022. Selon l’enquête EnCLASS de 2022, le risque de dépression des adolescentes seraient trois plus élevés que les garçons (21,4% au collège, contre 6,9% pour les garçons, et 22,7% au lycée contre 8% chez les lycéens).

Au lieu d’extérioriser leurs pulsions violentes, les filles auraient davantage tendance à les retourner contre elles-mêmes. Par ailleurs, encouragées socialement au dialogue, elles utilisent davantage les réseaux sociaux, s’y comparants davantage à autrui, en étant particulièrement exposées à des injonctions normatives d’apparence et de réussite, potentiellement vectrices d’effondrements narcissiques. Les adolescentes ont ainsi tendance à porter un regard assez impitoyable sur elle-même, et à s’enfermer dans des processus d’autodénigrement. En arrière-plan, les exigences de performance scolaire ou de conformité aux modèles dominants peuvent être perçus comme inflexibles et inatteignables. D’où la prégnance des angoisses de performance, de l’épuisement, de la tendance à se consumer, de la souffrance dans la socialisation, avec des postures d’évitement, de repli, et de mise à mal. …

Si les jeunes filles paraissent encore plus frappées que les garçons par l’envolée du mal-être psychique, c’est aussi qu’elles sont plus désireuses de communiquer et de s’exprimer.

Du côté des fabrications sociale du féminin, on favorise effectivement l’expressivité, l’empathie, la capacité à partager, à symboliser. On encourage le soin et l’attention. D’où la capacité à écouter les douleurs, à les considérer et à les prendre en charge. Le corps féminin est plus relationnel, affecté, entremêlé. Complexe, surdéterminé, traversé par l’altérité.

En utilisant notamment ce corps pour exprimer leur mal-être, les filles arrivent plus massivement dans les services sanitaires. Leur souffrance est plus visible et partagée, susceptible d’être appréhendée comme un trouble à traiter.

Dans son enquête ethnographique dans un tribunal pour mineurs, Arthur Vuattoux constate ainsi que les déviances féminines ont plutôt tendance à être psychologisées et médicalisées ; « les femmes font davantage l’objet d’un contrôle social intrusif sur leur corps ». On s’intéresse prioritairement à leurs dimensions biographiques et intimes. Leur corps et leur sexualité sont scrutés, examinés, expertisés, avec une préoccupation institutionnelle spécifique. De surcroît, les réponses données par le tribunal témoignent d’une approche plus « compassionnelle », orientée par un souci normatif de protection, de contrôle, passant éventuellement par le soin.

Dans l’après-guerre, Véronique Blanchard mettait déjà en évidence une tendance consistant à psychologiser, voire à biologiser, les transgressions juvéniles féminines, en les rabattant sur des fragilités médicales. Enfermement et hospitalisation constituaient alors les outils d’une répression à l’égard de toute forme de révolte ou d’insubordination des adolescentes. A travers une telle appréhension biologisante de la subversion des normes, il s’agissait non seulement de renvoyer les expressions de rébellion féminine à la figure de l’hystérique, mais aussi d’occulter les violences auxquelles elles pouvaient être exposées -notamment dans la sphère familiale-, et qu’elles pouvaient chercher à fuir ou à contester. Les « mauvaises filles » étaient alors déresponsabilisées – de même que les enjeux socio-politiques sous-jacents - ; leur déviance relevait d’une intervention médicale, sans prendre en compte leur dimension expressive et contestataire. En arrière-plan, s’exprimait là une inquiétude sociale vis-à-vis des mouvements d’émancipation de ces adolescentes, qui s’extrayaient de l’assignation qui leur était faite de s’inscrire dans une identité normative de jeunes filles sages et soumises. En est-on vraiment sorti ?

A l’heure actuelle, les normes socialement prescrites incitent toujours les filles à exprimer leur « mal-être » à travers des formes potentiellement traduisibles en langage psychologisant – ce qui tend à invisibiliser les enjeux systémiques d’oppression et les dimensions traumatiques.

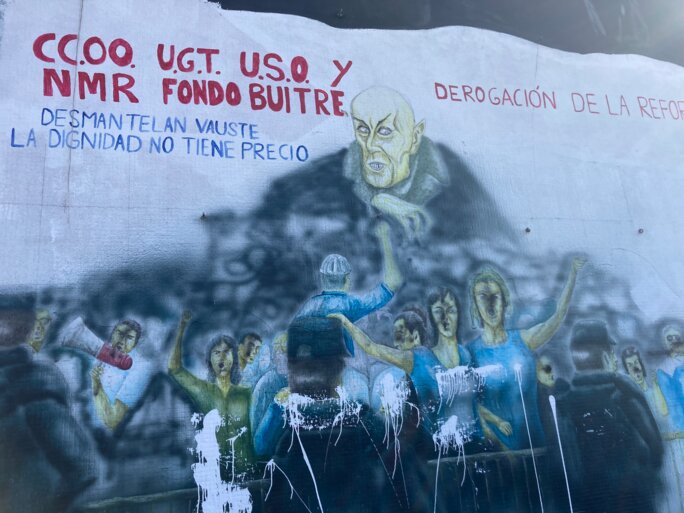

Cependant, les luttes féministes ont contribué à tisser une réponse de plus en plus collective à ces traumatismes institués, encourageant l’expression, le partage, l’indignation, la dénonciation…La sororité permet de « collectiviser » le symptôme individuel, d’en faire une éventuelle force d’émancipation, ou en tout cas de reconstruction. Là, il s’agit de favoriser la reconnaissance, la conscientisation, la politisation des affects.

A travers des « symptômes identificatoires partagés », le traumatisme singulier pourrait aussi se déplacer vers le lien social, être mis en commun, avec un potentiel de transformation collectif et de fissuration de l’ordre patriarcal.

Agrandissement : Illustration 3

Cependant, les filles ne sont-elles que des victimes du patriarcat ? Comme le souligne bell hooks, « la plupart d'entre nous ont appris les attitudes patriarcales dans notre famille d'origine, ce sont généralement nos mères qui nous les ont enseignées ». Ainsi, elle souligne « le rôle que jouent les femmes dans la perpétuation et le maintien de la culture patriarcale ». Certes, les hommes en tirent plus de privilèges. Mais cette idéologie séparatiste « encourage les femmes à ignorer l’effet négatif du sexisme sur les hommes ».

Intéressons-nous donc aux effets délétères du système patriarcal pour ceux qui en paraissent les bénéficiaires exclusifs. D’après bell hooks, « le patriarcat est la maladie sociale la plus meurtrière qui s'attaque aux mâles de notre société, dans leur corps et dans leur esprit ». De fait, il s’agit d’une « facette majeure du système politique qui façonne l'identité et la subjectivité des mâles », en insistant sur le fait que les hommes sont intrinsèquement appréhendés en tant que dominants, immunisés face à la vulnérabilité, dotés du droit d’opprimer, de gouverner, de consommer les faibles à travers diverses formes de terrorisme psychologique et de violence.

Agrandissement : Illustration 4

Or, ce « lavage de cerveau que l'idéologie patriarcale inflige aux hommes » tend à négliger les restrictions drastiques, les mutilations émotionnelles que ceux-ci doivent accepter, de gré ou de force, en leur faisant croire que la domination en vaut la peine… Par la contrainte si besoin, les garçons doivent internaliser des attitudes hiérarchisées sur la base du genre, intégrer la culture patriarcale et renoncer à dévier, quitte à ce que cette adhésion pleine et entière induise en soi des manifestations potentiellement pathologiques : troubles du comportement et de l’attention, hyperactivité, apathie, violence, conduites à risque, etc.

A l’évidence, les garçons sont très contraints par le diktat de l’hétéro-normativité et du virilisme, et leurs écarts de conduites vis-à-vis des normes dominantes de la masculinité sont immédiatement sanctionnés. Ils doivent intégrer les codes du pouvoir et de la domination, ce qui implique parallèlement de mettre de côté l’empathie, les affects, le prendre soin. Sur un plan identitaire, ils vont alors se construire en se conformant aux attentes masculines hégémoniques, en acceptant la compétition, la rivalité, l’écrasement, ainsi qu’une forme de haine inculquée. Là se profile un véritable cercle vicieux, qui entretient la volonté de puissance, le ressentiment, le manque d’estime, la violence.

Les seules échappatoires consistent alors à prendre la tangente vers des formes de masculinités marginales et dominées, exposées à toutes sortes de rétorsion, avec un coût non négligeable.

Bourdieu avait déjà analysé le « privilège masculin » comme un piège « qui impose à chaque homme le devoir d’affirmer en toute circonstance sa virilité ». Or, cette virilité, entendue comme « capacité reproductive, sexuelle et sociale, mais aussi comme aptitude au combat et à l’exercice de la violence, est avant tout une charge. Tout concourt à faire de l’idéal de l’impossibilité virile le principe d’une immense vulnérabilité ».

Certes, le patriarcat confère aux hommes un bénéfice net en termes de pouvoir, de domination, de reconnaissance, d’opportunités voire d’impunités…En tout cas pour ceux qui arborent déjà certains privilèges en termes de légitimité symbolique, de statut social et d’aisance économique, c’est-à-dire d’héritage…

Cependant, trouver un accomplissement dans l’illusion de puissance, dans l’écrasement des faibles, dans l’affirmation viriliste de soi, est-il vraiment une marque d’épanouissement voire d’équilibre psychique ? En dehors d’un système culturel empreint de masculinité, Donald Trump, Elon Musk, ou Vladimir Poutine pourraient-ils être considérés comme sains ? Déni du réel, absence d’empathie, traits paranoïaques et antisociaux, tendances mégalomaniaques avec hypertrophie du Moi, éléments délirants messianiques, appétences pour la prédation, la possession et la consommation, répression des affects, haine de la vulnérabilité, des liens et des attachements…Pour les puissants de ce monde, ces « symptômes » ne posent pas de problème, et sont même valorisés. Ils constituent une promesse. Mais pour la majorité silencieuse, ceux qui sont exposés à ces modèles identificatoires, voire à ces injonctions, tout en subissant toutes les structures d’exploitation et d’aliénation au quotidien, comment faire face à ces exigences de domination ? Où et comment vont-ils pouvoir déployer leurs velléités de puissance ? Là où ils peuvent effectivement exercer leur pouvoir : sur les plus faibles, sur ceux qui dépendent d’eux, sur les soumis et les plus dominés encore…

Agrandissement : Illustration 5

Dans « Comprendre le patriarcat », bell hooks rappelait que les garçons intériorisent que c’est leur « rôle » « d’être servi, de pourvoir, d'être fort, de penser, d'élaborer des stratégies et de planifier, et de refuser de prendre soin » ou d’exprimer des sentiments, et que leur valeur dépend de leur capacité à faire preuve de violence dans des contextes appropriés. Selon bell hooks, il s’agit là d’une « traumatisation normale », à travers la négation des sentiments et la revendication d'une capacité à tolérer la douleur sans l’exprimer.

Pour l’anthropologue argentine Rita Laura Segato, la libido masculine doit apprendre à se diriger directement vers le pouvoir. Au final, cette pédagogie patriarcale de la cruauté impose à la personnalité modèle de notre temps une « structure psychopathique caractérisée par une pulsion instrumentale et non relationnelle ».

La psychologue Carol Gilligan appréhende la masculinité, en tant que dérivation d’un attachement évitant, comme une stratégie défensive « d’exclusion des affects », d’autosuffisance compulsive ; un bouclier dressé face à la sensibilité émotionnelle. Dès lors, « lorsque la muraille défensive s’effondre », l’hostilité et la violence (contre soi et/ ou les autres) font irruption à la place de la douleur causée par la perte…

En 2021, l’historienne féministe Lucile Pevtavin publiait « le coût de la virilité », soulignant à quel point les comportements asociaux liés à une éducation viriliste qui promeut la force, le goût du danger et de la domination tout en occultant ses émotions et l’impact de ses actions sur les autres, sont coûteux, tant individuellement que socialement. De fait, l’exercice performatif de la domination peut s’avérer être un véritable fardeau, avec des conséquences psychiques, mais aussi en termes de trajectoires biographiques. Ainsi, 96% des détenus en France sont des hommes… Intolérance aux frustrations, sentiment de toute-puissance, quête court-termiste d’intérêts égocentrés, ressentiment, impulsivité, agressivité, manque d’empathie, désinvestissement scolaire…Une grande partie de la gent masculine aurait-elle été (sous)-éduquée et conditionnée pour produire des cons instables en série ? Une étude menée à Chicago soulignait qu’un faible QI à l’âge 6 ans était statistiquement prédictif d’arrestations pour crime violent à 32 ans, et il existe bel et bien un lien entre le taux d’éducation primaire et secondaire, et les homicides – spécificités masculines à 90%…Notons d’ailleurs que, chez les femmes, le taux d’homicides est plutôt corrélé avec le niveau de diplôme…En outre, 80% des accidents de la route mortels sont causés par des chauffards, 80% des trolls sur les réseaux sociaux sont des hommes, de même que les responsables de 95% des conflits armés majeurs, d’après l’historien Joshua Goldstein. La domination masculine est tragiquement coûteuse… En l'occurrence, chez les gorilles, le mâle alpha meurt souvent jeune à cause du stress occasionné par la surveillance des rivaux...

« L’homme est le rival des autres hommes ; il se complaît dans la compétition, et cela conduit à l’ambition, qui passe très facilement à l’égoïsme » Charles Darwin

Mais, les hommes sont-ils condamnés, génétiquement et hormonalement, à cette violence ? Ont-il été façonnés par la sélection sexuelle pour devenir des dominants agressifs ? A ce propos, des recherches en neuroendocrinologie montrent que la testostérone n’augmente pas l’agressivité proprement dite, mais plutôt les comportements compétitifs dans des contextes sociaux précis[1]. Elle rendrait plus sensible au statut personnel et plus prompt à défendre l’égo. Dès lors, la violence masculine apparait davantage comme une potentialité biologique, socialement orientée et déterminée par des « carrières » spécifiques. L’imprégnation par la testostérone amplifie certains comportements pour peu qu’ils soient culturellement encouragés, en fonction des stéréotypes de genre. En réalité, les différences cognitives entre les sexes sont bien moindres que ce que les clichés sexistes véhiculent, en proposant des stratégies de présentation qui différent considérablement. Ainsi, les hommes ne sont pas con par essence, mais ils le deviennent dans des cultures qui prônent une virilité inflexible, une concurrence acharnée et l’hostilité comme preuve d’accomplissement…D’ailleurs, les femmes sont également capables d’agressivité, de cruauté et d’animosité, mais elles sont encouragées à exprimer cette violence autrement, c’est-à-dire moins par la confrontation physique directe que de manière indirecte ou relationnelle, notamment par la manipulation sociale ; en excluant implicitement, en propageant des rumeurs, en faisant semblant…« Un ton d’acier poli, d’imperceptible acrimonie, un fiel mielleux - indécelable pour les non-initiés que sont les hommes en la matière - persiste entre les femmes. Il fait partie de toute une gamme d’expression tout en regards, sourires, silences entendus et demi-soupirs » (Catherine Girard, In Violentia Veritas).

Ainsi, on saisit à quel point les rôles prescrits de genre construisent des scripts cognitifs et sociaux, des scénarios comportementaux très normatifs qui enserrent les individus.

Certaines recherches se sont intéressées à l’évolution des enfants en fonction des normes virilistes de genre. Ainsi, en étudiant le développement d’un groupe de garçons depuis la crèche jusqu’à leur première année de primaire, la chercheuse Judy Chu de l’université de Stanford a pu s’apercevoir qu’ils devenaient progressivement de moins en moins attentifs, qu’ils éprouvaient des difficultés de plus en plus grandes à s’exprimer, qu’ils restreignaient leurs investissements relationnels et émotionnels, que leur créativité et leur imaginaire s’asséchaient. En l’occurrence, à travers certaines épreuves « initiatiques », ces enfants se voyaient contraints d’intérioriser les normes de la masculinité, de s’approprier les constructions genrées et hiérarchisées de l’ordre patriarcal, en rejetant tout ce qui pouvait être perçu comme féminin. De fait, certains comportements perçus comme naturels pour les garçons ne sont que le reflet d’une adaptation culturelle, d’une mise en conformité normative, d’un alignement performatif avec les attendus collectifs, au détriment de secteurs essentiels au développement humain, tels que l’affectivité, l’expressivité, la socialité, la sensibilité ou la vulnérabilité. Une telle amputation et neutralisation des réactions émotionnelles vont d’ailleurs de pair avec l’intensification des signes de mal-être et de « troubles », désormais catégorisés en tant que manifestations neuro-développementales…

Dès l’âge de quatre ans, des garçons peuvent donc se trouver « stratégiquement » contraints de manifester certains codes dominants, en substituant des conduites fallacieuses et autres faux-semblants à leur présence relationnelle authentique, à leur expressivité et à leur sollicitude.

De son côté, Niobe Way, professeur de psychologie à l’Université de New York, montre également que les adolescents font l’expérience d’une « crise de connexion » et d’une perte d’intimité, parce qu’ils doivent se conformer à des rôles stéréotypés et déplacer leur individualité hors du relationnel. L’identité masculine patriarcale se déploie ainsi comme un refuge, qui déploie un détachement émotionnel et une pseudo-indépendance pour faire face à la vulnérabilité en rapport avec la dépendance aux liens affectifs.

La sociologue australienne Raewyn Connell a particulièrement étudié les déclinaisons de la « masculinité hégémonique », qui correspond entre autres à une « configuration des pratiques de genre » visant à assurer la perpétuation du patriarcat. La chercheuse décrit en creux d'autres modalités d'expression de la masculinité, telles que la masculinité "complice", "subordonnée", "marginalisée", etc. A chaque fois, il s’agit avant tout de situations pratiques, contextualisées, et non d’identités figées. Dès lors, ces configurations sont exposées aux dynamiques collectives et individuelles, aux trajectoires, à l’histoire – ce qui amène à « des-essentialiser » et à dénaturaliser ces agencements particuliers de masculinités.

Cependant, les normes de la masculinité « hétéronormée » sont non seulement contraignantes, mais aussi potentiellement délétères, pour tous ceux qui se doivent de devenir des hommes reconnus socialement dans une identité obligée. Il s’agit effectivement de se soumettre à toute une série d’injonctions parfois contradictoires et répressives à l’égard des affects, des désirs, des liens, du corps, etc. La virilité, inflexible, militarisée, ne devrait ainsi montrer aucun signe de faiblesse, quitte à étouffer les ressentis et les souffrances – ce qui n’est pas sans conséquence sur les enjeux du « prendre soin », des autres comme de soi …

De son côté, le psychiatre psychanalyste Patrick Landman souligne à quelle point la virilité n’est jamais acquise une fois pour toute, avec un vécu permanent de menace en arrière-plan – pour ne pas dire d’angoisse de castration. Ainsi, « la virilité est un combat permanent qui occupe une grande place dans l’activité psychique du sujet de sexe masculin ».

Le garçon tend à être investi dans une place particulière au sein de la famille, avec une « valeur phallique dans le désir des parents ». Or, cet investissement narcissique et libidinal est aussi un « piège », entraînant un « sentiment de rente de situation, qui fait obstacle à l’effort nécessaire à l’acquisition du savoir, ou bien un vécu de privilégié qui se heurte à la réalité égalitariste de notre société ». Ce décalage entre la valorisation « innée » de la puissance phallique et les déceptions inhérentes aux confrontations avec le réel social peut alors entraîner « une fuite dans des comportements agressifs, provocants, de pseudo virilité ou d’« hypervirilité », et donc, en fait, de souffrance et d’impuissance ». En effet, un véritable malaise identificatoire peut émerger lorsque l’image intériorisée d’une masculinité prédatrice et sans entrave se confronte aux désillusions et aux restrictions de jouissance inévitablement imposées par la réalité extérieure.

Exposé à trop d’attente, le garçon peut également être tenter de se saborder pour échapper aux assignations, pour s’extraire d’une position d’ « objet de la jouissance de l’Autre parental ».

Enfin, du fait du délitement des modèles identificatoires patriarcaux, les garçons peuvent se voir privés de garanti et de cadre symbolique, à partir du moment où la virilité se dévoile pour ce qu’elle est : « un semblant, et non une identité ».

En tout cas, dans la construction des garçons, ceux-ci n’apprennent pas à « internaliser » les conflictualités, mais auront davantage tendance à les externaliser, avec dans ce registre toutes les pathologies de l’agir.

A l’adolescence, les garçons s’avèrent de plus en plus solitaires, en difficultés pour s’autonomiser et investir la réalité sociale. Ils ont tendance à être plus attirés par des conduites de fuite, la consommation massive de jeux en ligne, la pornographie, la consommation de toxiques, la réclusion à domicile type Hikikomori, etc. Dans leur vie sociale, ils présentent davantage de signes comportementaux, type conduites agressives et antisociales, prises de risques, recherche de sensation et confrontation aux limites. Ils semblent en difficulté pour pouvoir se décentrer d’eux-mêmes, avec des spirales d’agissements externalisés. Leurs corps est mis en scène pour exister dans l’espace social, vecteur de confrontations, ce qui les exposent régulièrement aux forces de l’ordre. A travers ces manifestations comportementales, il peut être difficile de reconnaitre et de prendre en compte le mal-être, ou une forme de demande latente. De facto, les garçons échappent davantage aux services de soin, et sont prioritairement orientés vers des filières plus correctives.

Dès lors, si les garçons sont précocement sommés de se conformer aux normes de la masculinité hégémonique, il faut aussi insister sur le fait que, dans leur socialisation secondaire, la manière dont les institutions les traitent contribue à renforcer cette assignation. Ainsi, le contrôle réalisé sur le corps des hommes se réduit le plus souvent à un façonnement disciplinaire. De fait, la justice réduit préférentiellement les parcours masculins aux actes délictueux commis. Les garçons sont préférentiellement « orientés » vers des filières répressives et de contention, même dans les cas de médicalisation.

Analysant le parcours de mineurs au tribunal, Arthur Vuattoux constate ainsi des biais systématiques qui tendent à rabattre les adolescents vers des archétypes masculins. Les schémas cognitifs associant masculinité, déviance, et violence, établissent indéniablement des scripts de genre qui homogénéisent les carrières délinquantes, à la mesure de la forte normativité et des stéréotypes à l’œuvre. Dès lors, tous les parcours qui s’avèrent en marge par rapport à ces archétypes institutionnalisés, et qui témoignent d’une vulnérabilité, d’un besoin de protection, d’une incarnation non conforme de la masculinité, sont souvent invisibilisés au cours de procédures pénales empreintes de conceptions préconstruites de la déviance adolescente.

Que ce soit dans l’institution judiciaire, à l’école, ou dans les lieux de soin, « les carrières institutionnelles des adolescents sont encastrées dans de multiples rapports de pouvoir toujours déjà présents dans la société ». Or, ces « catégorisations » formatent tant la perception que les réponses données aux problématiques rencontrées, en renforçant rétrospectivement les attendus normatifs - quitte à mutiler toute forme d’expression singulière et à étouffer tout besoin de considération et de soin…La vision essentialiste des déviances masculines témoigne par exemple d’une indifférence aux contextes biographiques spécifiques dans lesquels ces « rôles » sont incarnés, balisant ainsi des parcours prédéfinis. A travers ces normes instituées de masculinité, les adolescents sont inscrits dans une identité contrainte, devant se soumettre à toute une série d’injonctions parfois contradictoires et répressives à l’égard des affects, des désirs, des liens, du corps, de l’intime, etc. Notamment, ils sont poussés à externaliser toute forme de conflictualité dans le registre de l’agir, de la décharge, de l’exercice d’une emprise sur le monde et autrui - quand bien même cette « défense » par l’acte a tendance à être pathologiser (médicalisation de l’hyperactivité) ou réprimer (criminalisation des passages à l’acte réactionnels).

Par ailleurs, les expériences traumatiques masculines sont régulièrement invisibilisées, tant par les victimes que dans les représentations collectives. Or, ces violences silenciées, notamment dans l’enfance, peuvent contribuer à enclencher des spirales de réitération, avec des reproductions à l’adolescence ou à l’âges adultes des abus subis. Le « moule de la soumission » peut alors s’inscrire dans une tragique compulsion de répétition. Au-delà des effets traumatiques, le déni des violences subies dans l’enfance peut s’avérer très contraignant pour le développement : sentiment de culpabilité, de honte, d’impuissance et de dénigrement ; recours à une forme d’auto-agressivité ; vécus dissociatifs, clivage et mutilation de la personnalité ; perte de confiance en soi et dans les liens, etc.

En matière de violences sexuelles ou de maltraitance subies, les garçons apprennent à ne pas verbaliser. Ils vont davantage exprimer les répercussions du trauma par des recours à l’agir et des prises de risque. Au final, ces stéréotypes de genre contribuent indéniablement à entretenir la souffrance, le sentiment de « désaide », la reproduction des abus, et les mises en danger…

Dès lors, peut-on considérer que tous les « individus masculins » sont des bénéficiaires indéniables du système patriarcal ?

Rappelons déjà quelques faits bruts : la condition masculine induit une réduction très significative de l’espérance de vie, avec des écarts hommes-femmes qui varient, selon les groupes sociaux, de 4,5 ans pour les cadres à 7,8 ans pour les ouvriers. Ainsi, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, quelle que soit leur catégorie sociale. Et même les ouvrières, les femmes les moins favorisées en termes d’espérance de vie (hormis les inactifs non retraités), vivent en moyenne 1,5 année de plus que les hommes cadres, les plus favorisés à cet égard. 6,3 années d’espérance de vie séparent les hommes cadres des ouvriers, alors que cet écart n’est que de 3 ans chez les femmes. En conséquence, les inégalités sociales face à la mort sont plus fortes dans la gent masculine : on meurt précocement du fait d’être un homme, et surtout un homme pauvre… Parmi d’autres facteurs, le suivi médical régulier des femmes pourrait notamment contribuer à réduire leurs inégalités sociales face à la mortalité.

En l’occurrence, le corps masculin se doit d’être toujours fonctionnel, performant. Silencieux, pour ne pas dire machinique. Un rouage qui est censé agir et réaliser, qu’on peut forcer et pousser, toujours plus. Qui n’a rien à dire d’autre. Qui ne doit pas fléchir, qui doit sans cesse prouver sa virilité par son invulnérabilité. D’où le fait que les hommes répugnent à consulter, ou sollicitent la médecine très tardivement, avec des états très dégradés et des pathologies largement décompensées. Quand ça craque et que la mécanique se casse fatalement…

De surcroit, les différences entre cadre et ouvrier concernant l’environnement de travail, les conditions d’hygiène (exposition à la saleté, l’humidité, aux températures élevées ou basses, ...), les efforts physiques, les risques professionnels sont plus importants pour les hommes.

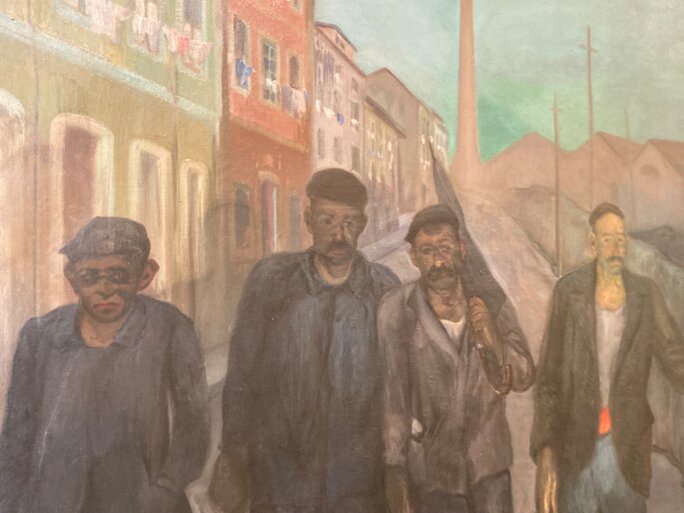

« Combien de gars j'ai connu qu'ont même pas touché un sou de leur pension, parce qu'ils mourraient tout de suite après trente ou quarante ans de boulot ? Ils avaient trop travaillé, trop picolé, trop fumé. Je me rappelle Ben, on avait le même poste chez Chrysler. Quand le premier chèque de sa retraite a atterri dans sa boite aux lettres, il avait déjà une tumeur énorme. C'est arrivé à tellement de gars. Ils avaient respiré des tas de saloperies dans les fonderies. Et puis ils avaient bu et fumé tout ce qu'ils pouvaient ? Ouaah ! Quand j'y pense qu'est-ce qu'ils descendaient ! On pointait à 6 heures du matin, ils avaient déjà commencé à boire en chemin et ils remettaient ça pendant la demi-heure qu'on avait à midi pour avaler le casse-croûte. Une sacrée descente. Ils pouvaient pas faire autrement, le boulot était tellement dur que la plupart filaient au bar à la première pause, comme t'irais faire un pansement » (Judith Perrignon, « Là où nous dansions »).

Agrandissement : Illustration 6

Évidemment, il ne s’agit pas d’opposer les souffrances et les oppressions, d’en mettre certaines en lumière pour mieux occulter les autres. Ainsi, pour citer Françoise Vergès, il faut évidemment désinvisibiliser « ces ouvrières qui font partie d’une force de travail racisée et en grande majorité féminine, exerçant des métiers sous-qualifiés et donc sous-payés, travaillant au péril de leur santé, le plus souvent à temps partiel, à l’aube ou le soir ». La lutte contre les systèmes d’oppression et d’aliénation devrait évidemment dépasser les clivages genrés, sans cloisonner les indignations sur un mode identitaire et communautaire.

Rappelons également que, aux États-Unis, la mortalité des « hommes blancs » âgés de 45 à 54 ans a connu une hausse assez spectaculaire depuis les années 2000, en rapport avec des causes psychosociales (suicide, alcoolisme et « empoisonnement » en particulier, notamment aux opioïdes) découlant directement des politiques néolibérales de dérégulation, de mise à mal des protections sociales, ainsi que de l’accroissement tragique des inégalités et de la précarité. Ce qui, d’après Emmanuel Todd, « fait implicitement des économistes qui signent des pétitions pour affirmer les bienfaits du libre-échange des criminels, passibles de poursuites en justice par des actions de groupe semblables à celles qui ont été lancées contre des fabricants de tabac et des firmes pharmaceutiques » …A bon entendeur…Nonobstant, ce désespoir masculin n'a pas été considéré par la "gauche" américaine, essentiellement préoccupée par des enjeux "sociétaux", avec les conséquences électorales que l'on connait...

En janvier 2019 l’Association américaine de psychologie (APA) a publié pour la première fois un ensemble d’orientations pour le traitement des hommes (celui concernant les femmes avait été rédigé 10 ans plus tôt). La rédaction de ces recommandations se fondait sur 40 ans de recherches et les résultats s’avéraient plutôt alarmants :

Le taux de suicide s’avère 3.5 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. En France, les hommes représentent 75% des 8000 décès annuels par suicide.

Les garçons sont plus en difficultés dans leur scolarité, s’exposant davantage aux sanctions disciplinaires. Par la suite, ils représentent 90% des auteurs d’homicides. Néanmoins, 81% des 440 000 victimes annuelles d'homicide dans le monde sont également des hommes, avec une nette surreprésentation des 15-29 ans. En France, les mineurs représenteraient jusqu’à 9% des auteurs d'homicide.

Cette prévalence traduit une grande difficulté à inhiber les impulsions agressives, dès la petite enfance, du fait de spécificités très précoces de socialisation. Dans une étude de suivi de cohorte menée à Dunedin, en Nouvelle Zélande, les indices d'impulsivité mesurés chez des enfants de 3 à 5 ans prédisaient déjà les agressions qu'ils commettraient près de quinze ans plus tard…

Nonobstant, les facteurs de risque de ces passages à l’acte hétéroagressifs sont tous « construits » : être un garçon, grandir dans des circonstances socialement désavantageuses, se trouver de façon prématurée témoin de violence au sein de l'environnement familial, passer du temps avec des pairs délinquants, obtenir de mauvais résultats scolaires, commettre des conduites délictueuses graves… Ainsi, derrière chaque homicide, il y a à la fois des déterminismes systémiques, en rapport avec des dynamiques socio-politiques et des normes de genre, mais aussi des enjeux singuliers : fragilités psychologiques, maltraitances subies, expériences prématurées de stress, exclusion, contextes incitatifs…

Notons d’ailleurs que les garçons sont surreprésentés à l’ASE : ils représentent 55 % des bénéficiaires d’une action éducative et 61 % des jeunes confiés.

En tout cas, il est tout à fait possible de faire partie des « privilégiés », des dominants, et d’être aussi opprimé…A travers la rigidité de ces stéréotypes, le système patriarcal contribue également à écraser les individus qui l’incarnent et le perpétuent…

Mais poursuivons, en nous intéressant plus spécifiquement à la psychopathologie.

Dans la plupart des principales pathologies psychiatriques et particulièrement pédopsychiatriques, le sex-ratio est très déséquilibré en (dé)faveur des garçons : dans l’autisme, dans l’hyperactivité et les troubles de l’attention, dans les problématiques d’échec scolaire, d’angoisse de séparation, de troubles du comportement, de conduites addictives, etc. Seules les TCA, les mutilations et les tentatives de suicide à l’adolescence semblent faire exception.

D’après le rapport de la DRESS concernant les CMPP en 2025, 64% des enfants accompagnés sont des garçons.

Sur les PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé), la proportion de fille identifiée dans le registre du handicap avec un PPS serait de 7 à 8 moins importante que les garçons.

En ce qui concerne le TDHA, le trouble toucherait trois garçons pour une fille, et pour les Troubles du Spectre Austique, le sex-ratio serait de 1 pour 4… Dès 1944, Asperger affirmait que "la personnalité autiste est une variante extrème de l'intelligence masculine"...Et selon le chercheur Baron-Cohen, les personnes autistes auraient un cerveau "hyper-masculin", avec un surdéveloppement de la systématisation et un déficit en empathie...Il y aurait donc un androcentrisme de l'autisme, en rapport à la fois avec des facteurs hormonaux, mais aussi avec les stéréotypes genrés véhiculés socialement. Par ailleurs, les formes syndromiques avec des retards importants de développements sont plus spécifiquement masculines - comme par exemple le syndrome de l'X fragile.

Ces vulnérabilités des garçons sont évidemment plurifactorielles, et surdéterminées. Mais au-delà des éventuelles prédispositions génétiques[2], comment ne pas appréhender l’implication des normes de genre, notamment sur le plan éducatif.

Alors que les garçons sont très précocement encouragés à faire preuve d’une motricité conquérante, à déployer leur vitalité, leur puissance ou leur autonomie prédatrice, faut-il s’étonner qu’ils deviennent plus agités, plus excités, et en difficulté pour se poser ? Alors que leurs compétences sociales et expressives ne sont pas valorisées, faut-il s’étonner de leurs difficultés en termes d’habiletés sociales ? Alors que leur sollicitude et leur empathie ne sont pas cultivées, faut-il s’étonner de la prévalence des conduites psychopathiques et antisociales ?...

Néanmoins, plutôt que de s’inquiéter sur le sort qu’on peut réserver à ces caïds prématurément virilisés, un certain militantisme féministe s’insurge face à de telles discriminations : les filles seraient sous-diagnostiquées, il y aurait des biais sexistes pour catégoriser les comportements qui contribueraient à les faire passer entre les mailles des filets nosographiques.

Ainsi, les filles, qui sont éduquées à être plus engagées socialement, à être plus calme, à intérioriser et à mentaliser davantage, apprendraient davantage à « dompter certains symptômes » et à mieux s’ajuster. Elles présenteraient ainsi des formes de TDHA ou de TSA plus internalisés. Tragique injustice, qui entraverait une inscription précoce dans le champ du handicap, une prescription de psychotrope dès le plus jeune âge, ainsi qu’un marquage nosographique en forme d’identité et de destinée...

Car, pour un certain militantisme, une société vraiment égalitaire et inclusive est celle qui permet à tous l’accès précoce à son diagnostic. Sans commentaire…Alors même que tout ce qui contribue à naturaliser, à classer, à définir des identités essentialisées, alimente la logique patriarcale.

Plutôt que de remettre en question les enjeux socio-politiques et éducatifs qui favorisent la construction précoce d’une virilité vectrice de problématiques comportementales, il faudrait donc « naturaliser » ces troubles, de façon à pouvoir les généraliser. Les filles devraient donc être diagnostiquées et traitées comme les garçons, en recevant notamment des psychotropes dès qu’une difficulté se présente…Décidément, le sexisme peut devenir un argument de vente très porteur, avec une véritable instrumentalisation du féminisme.

En l’occurrence, les combats devraient davantage viser à déconstruire les carcans normatifs de la masculinité hégémonique, dans l’intérêt de tous et toutes.

D’ailleurs, on peut légitimement se demander si, de façon contemporaine, les revendications transgenres et les « troubles identitaires » chez les enfants et les adolescents ne constituent pas des symptômes d’un refus de l’ordre patriarcal…Même si ces contestations potentielles ont malheureusement tendance à se dépolitiser à travers une essentialisation médicalisée….

De fait, tous les germes de refus face au sacrifice des affects et des liens, toute colère imprégnée d’espoir, toute remise en cause des prescriptions hostiles aux désirs ne sont pas des signes ni d’immaturité et d’infantilisme, ni d’un fonctionnement neuro-atypique quelconque, mais bien l’expression d’une résistance saine, susceptible de devenir politique. Au contraire, l’intériorisation et l’acceptation des entorses relationnelles et affectives imposées par l’ordre patriarcal conduisent au ressentiment, au renoncement et à la résignation, à la restriction de l’expression des besoins émotionnels, mais aussi à « l’aversion malveillante, dirigée contre soi-même ou projetée sur les autres, souvent plus vulnérables que soi » …

Et cela ne se traitera pas à coup de méthodes rééducatives ou de psychotropes…

[1] Justin M. Carré et Nathan A. Olmstead, « Social neuroendocrinology of human aggression: examining the role of competition-induced testosterone dynamics », Neuroscience, vol. 286, 2015 ; John Archer, « Testosterone and human aggression: an evaluation of the challenge hypothesis », Neuroscience & Biobehavioral Review, vol. 30, n° 3, 2006

[2] Jacquemont S. et al, « A higher mutational burden in females supports a « female protective model » in neuro-developpemental disorders », The American Journal of Human Genetics, vol 94, n°3, 2014

Agrandissement : Illustration 7