« La société fonctionne à la force et à l'humiliation. L'inceste est l'expression aigüe, à l'intérieur du cadre de la famille, de l'autorité et de la soumission » Christine Angot

« Quand les gens parlent de l'inceste, ils parlent de pulsions...alors que c'est une domination absolue, une manière d'écraser, de nier l'identité de quelqu'un » Emmanuelle Béart

A travers le « système inceste », il s’agit d’illustrer ce qui peut apparaitre comme une matrice fondamentale d’oppression, qui s’étend de la sphère domestique et intime, jusqu’aux systèmes d’aliénation les plus collectifs. De fait, toute société présente des isomorphismes et des homologies d'une dimension à l'autre de la vie sociale, s'expliquant notamment par des « matrices de socialisation formatrices d’habitudes mentales (des schèmes de perception et de représentation) et comportementales » (Bernard Lahire). Dès lors, il existe indéniablement des interrelations permanentes entre l'exercice concret des liens parents/enfants, à la fois en termes affectifs, relationnels, pédagogiques, éducatifs, fantasmatiques, etc, et les significations imaginaires sociales hégémoniques sur un plan plus global. Selon Yves Bonnardel, « la sujétion de l’enfance » servirait « à caractériser aussi d’autres types d’oppression sociale », cette domination jouant un « rôle de référence pour d’autres formes de subordination, de dépendance ». Or, on pourrait aller plus loin en suggérant que les maltraitances infantiles confèrent également une empreinte décisive, susceptible de s'étendre ultérieurement à d'autres sphères interactives, à travers notamment l'exercice d'une appropriation : « du droit de propriété a toujours découlé le droit de cuissage »...Ainsi, on pourrait formuler l'hypothèse d'un rapport autorenforcé entre les abus infantiles exercés au sein de la famille - l'inceste en étant un archétype particulièrement saillant- et les conduites d'oppression, de violation, de prédation, de réification ou instrumentalisation prônées dans d'autres secteurs de la vie sociale. Là se renforce réciproquement une forme de matrice des dominations, du berceau jusqu'à d'autres champs spécifiques, voire même à un niveau méta-culturel. Dans l'analyse, il convient certes de circonscrire les spécificités des pratiques incestueuses, sous peine de créer de la confusion et de ne plus savoir de quoi l'on parle. Cependant, une fois cette réserve intégrée, on peut aussi s'autoriser à envisager des interconnexions élargies, entre les sphères de l'intimité familiale et les dimensions relationnelles les plus collectives.

Pierre Bourdieu soulignait déjà la « loi de conservation de la violence », avec sa tendance à la reproduction : « toutes les recherches médicales, sociologiques et psychologiques attestant que le fait d’être soumis à des mauvais traitements dans son enfance (d’être battu par ses parents notamment) est significativement lié à des chances accrues d’exercer à son tour la violence sur les autres (et souvent sur ses propres compagnons d’infortune), à travers crimes, vols, viols, voire attentats, et aussi sur soi-même, avec l’alcoolisme ou la toxicomanie notamment ». Le psychiatre John Bowlby décrivait également les mécanismes de perpétuation du cycle intergénérationnel de la violence : « puisque, en outre, la violence engendre la violence, la violence dans les familles tend à se perpétuer d’une génération à l’autre ».

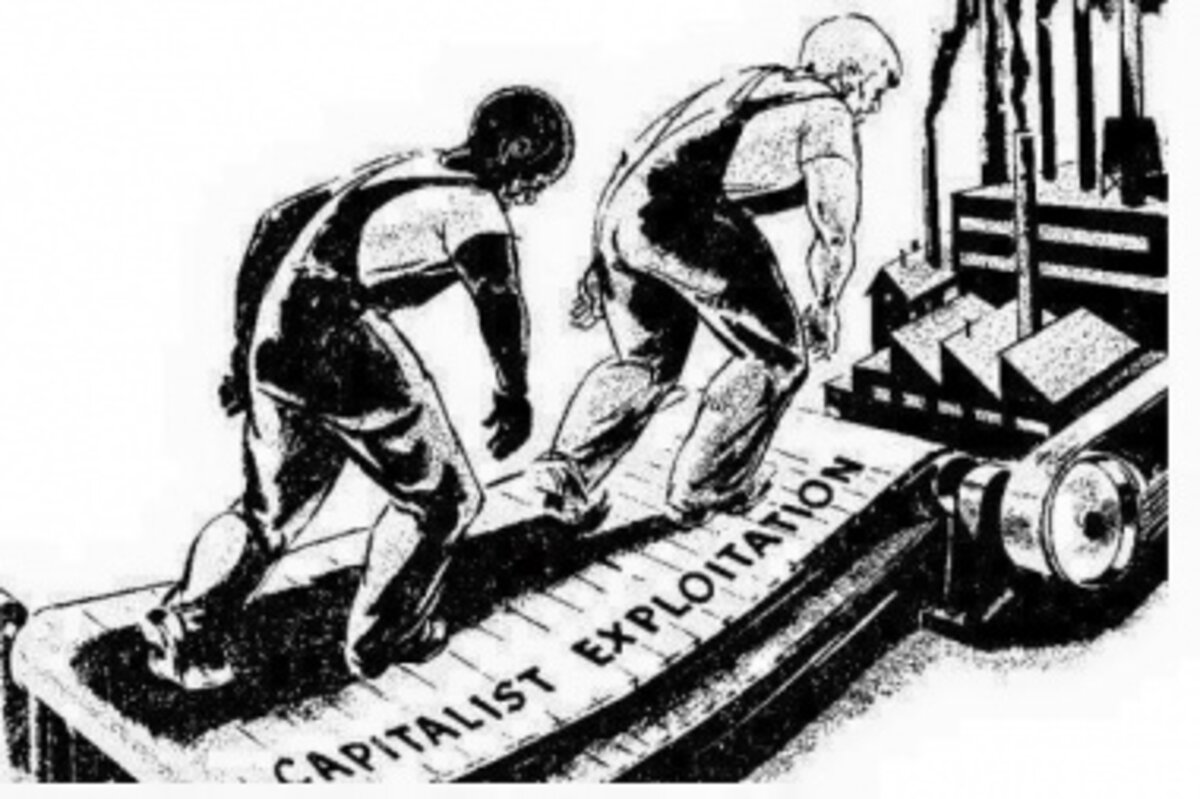

Or, cette matrice des dominations est très protéiforme, c’est-à-dire qu’elle peut être captée, mobilisée, enrôlée, par d’autres organisations collectives ou relationnelles, du capitalisme en passant par le patriarcat, mais aussi dans les phénomènes sectaires, les communautés idéologiques, la bureaucratie, le management débridé, les systèmes mafieux, la « politique migratoire », le biopouvoir, les réseaux de prostitution, les institutions totalitaires, la construction des stades de la coupe du monde au Qatar, le fanatisme religieux, les structures familiales autoritaires, l’enfermement carcéral généralisé ou le recours extensif aux camps, la contention et la culture de l'entrave, etc. - liste très loin d’être exhaustive….

Toutes ces structures ont des agencements spécifiques, mais viennent à chaque fois puiser au sein de cette matrice anthropologique profonde, qui consiste à instrumentaliser autrui, à le consommer, à le manipuler comme objet de jouissance, à le mettre à disposition, à utiliser sa vulnérabilité pour laisser libre cours à sa libido dominandi, à sa soif de puissance, à pervertir les liens, à nier les différences, etc.

La capitalisme a le « génie » singulier d’être particulièrement plastique et opportuniste, à l’instar de certains parasites : il peut ainsi être comme un poisson dans l’eau à l’intérieur du régime dictatorial chinois, mais être aussi particulièrement actif sur certains fronts très « progressistes » et libéraux - en ce qui concerne par exemple les revendications pour déployer un « marché dérégulé de la reproduction » et affirmer le droit à utiliser le corps des autres dans le but d’assouvir ses propres désirs.

On peut donc attaquer le capitalisme, le patriarcat, le sexisme, etc., sans faire tomber réellement les courants souterrains qui font de la matrice d’oppression un phénix qui renait de ses cendres, en s’attachant à de nouvelles organisations collectives. Il suffit de constater le destin de certains mouvements révolutionnaires pour s’en convaincre…Ainsi, on peut être « féministe » et capitaliste, racisé et prédateur, queer et totalement aligné sur le néolibéralisme…. Et il serait bien naïf et présomptueux d’affirmer qu’une femme, racisée, homosexuelle, précaire, sera intrinsèquement « immunisée » de la matrice de domination et de la « tentation oppressive » - l’anthropologie de l’inceste souligne justement à quel point ceux qui subissent la violation de leur subjectivité en tant que norme de socialisation sont plus fortement incités à reproduire ce qu’ils ont subi…Par ailleurs, il est un peu cavalier de catégoriser a priori des castes d’oppresseurs, par essence, sans considérer la réalité des pratiques. Au carrefour des déterminismes et des répétitions, est-il vain de défendre la conviction, aussi fictionnelle soit-elle, qu’il existe aussi une sphère d’intimité, de subjectivation, et une certaine marge de choix existentiel ? Il est tout de même étonnant que les femmes soient très largement appréhendées, au sein même de certains mouvements féministes, comme étant systématiquement agies, comme subissant, comme contraintes à reproduire, etc. – d’ailleurs, tous les agents de la domination hétéro-patriarcale ont été, jusqu’à preuve du contraire, élevés par des mères : peut-on penser que cette reproduction est uniquement endurée, ou quelle apporte aussi certaines gratifications narcissiques à l’idée d’avoir produit un vrai mec, une pure figure du pouvoir viril qui exercera sa puissance dominatrice ?

…A contrario, les Hommes sont supposés être libres, acteurs délibérés de leurs décisions, de leur violence et de leur prédation. Là, se déploie sans doute un amalgame entre privilège et liberté ; on peut effectivement être assigné à une place qui confère du pouvoir, sans pour autant considérer qu’il s’agit d’un choix – même si les bénéfices inhérents à cette place tendent évidemment à renforcer l’assignation originaire, et à en faire oublier le caractère imposé, voire disciplinaire. Condamnés à dominer ? C’est en tout cas ce que sous-tendent certains discours visant à essentialiser et à naturaliser ce différentialisme genrée.

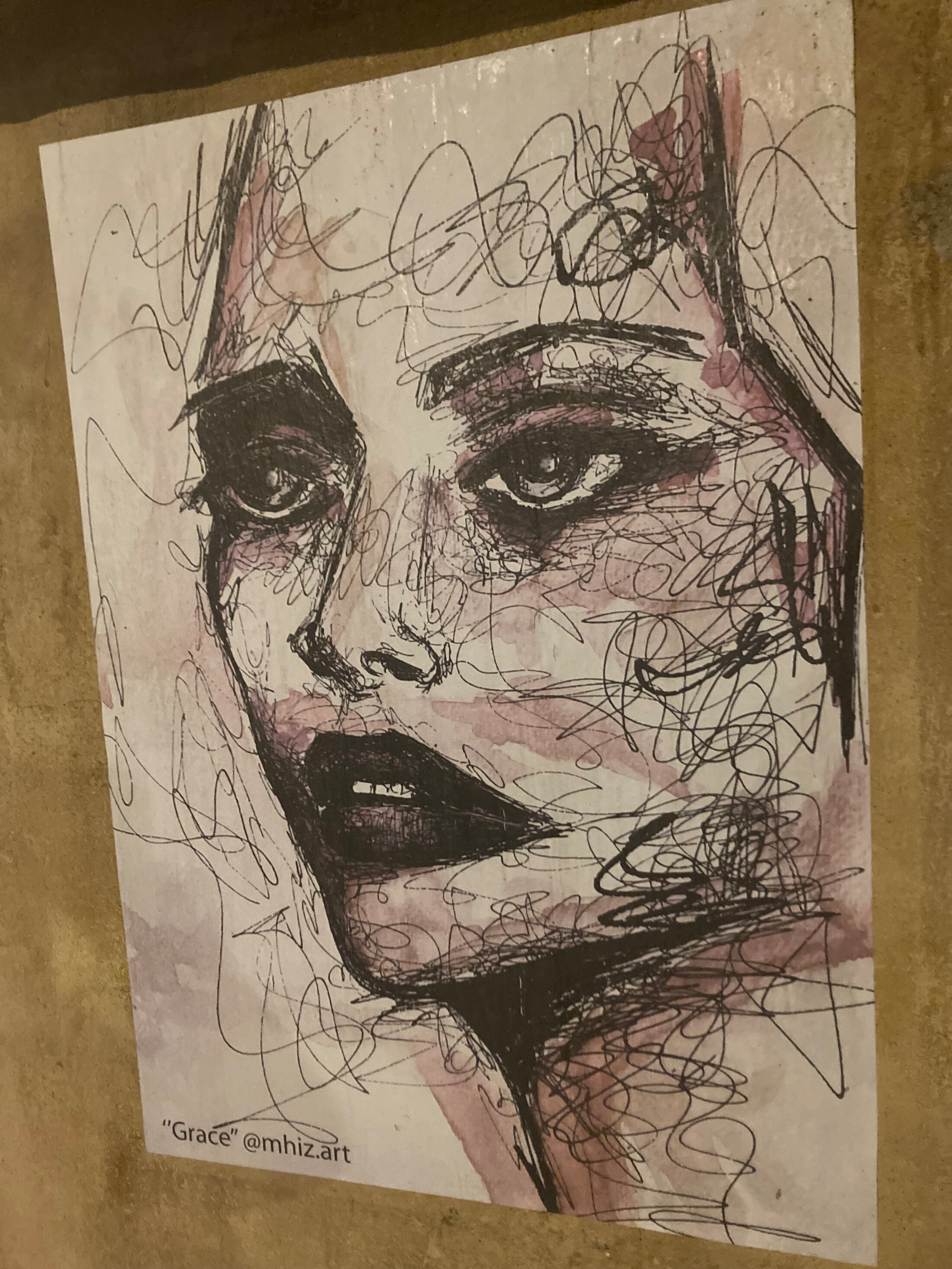

Agrandissement : Illustration 2

Car, au sein de cette matrice anthropologique d’oppression, il y a toujours les acteurs, ceux qui exercent très concrètement la domination, et qui peuvent jouir directement de « l’extraction de plus-value », ou de « plus-de-jouissance ». Mais, d’une part, ce ne sont pas toujours les « oppresseurs de première ligne » qui sont les bénéficiaires du plus-de-jouissance. Très souvent, ceux qui « récoltent » le fruit de l’oppression ont les mains propres, et ils peuvent même se permettre le luxe de l’indignation. Par ailleurs, la perpétuation de ce système suppose toujours la participation de complices, qui contribuent très largement à entretenir la polarisation de la violence, l’assignation des victimes, l’encouragement tacite des bourreaux, avec un art très raffiné du clivage et de la dénégation. A chaque fois qu’un prédateur est dévoilé et condamné, la partie immergée du système de domination reste dans l’ombre, et poursuivra sans doute son œuvre de transmission silencieuse…

En tout cas, aborder l’horreur de l’inceste, c’est aussi faire face à la vulnérabilité, et à toutes les perversions possibles du prendre soin. Par ailleurs, une question décisive devrait être posée : au-delà des enjeux individuels et familiaux, quels sont les dynamiques et les normes collectives qui favorisent les conduites de prédation et le fait de s’arroger un droit à consommer autrui ? Peut-on, d’un côté, prôner une libéralisation extensive de tous les secteurs existentiels, au nom de l’omnipotence du désir subjectif et, de l’autre, s’alarmer des dérives quant à la marchandisation des liens ? N’est-ce pas déplorer les effets dont on chérit les causes ?

Au-delà des justifications spécifiques des prédations incestueuses, n’y-a-t-il pas là une matrice anthropologique transgénérationnelle des conduites de domination et d’oppression, voire une certaine affiliation avec l’esclavagisme, ou le colonialisme, sur un plan collectif ? Car, à chaque fois, il s’agit de réduire une personne à un statut de chose, naturellement offerte et consentante, dans la mesure où cet usufruit est vécu comme un droit, justifié par une différence de statut en soi. Il s’agit donc d’une problématique socio-anthropologique qui amène certaines personnes à s’arroger une place légitimée pour posséder autrui à leur guise. Dès lors, tout ce qui occulterait cette dimension « politique », à travers une forme de naturalisation d’une masculinité pulsionnelle et prédatrice par essence, tendrait à entretenir un système social de domination, dont les hommes sont certes majoritairement bénéficiaires, mais sans exclusivité.

Selon cette conception, « la pulsion agit donc comme une sorte d’interrupteur qui permet de switcher soudainement d’une relation « sociale », avec ses codes et ses limites, à une relation « naturalisée » entre deux individus, où on laisse de côté ponctuellement tout ce qui fait des individus des êtres sociaux. Cette petite leçon de linguistique permet de définir que le terme de pulsion consiste, selon certaines conditions de discrétion, à ce que des gens, exclusivement des hommes, s’autorisent à satisfaire leur excès de libido là où c’est le plus simple et le plus rapide pour eux. En termes techniques, ce serait juste une sorte de soupape à libido » (Dorothée Dussy).

Or, « la réalité est toujours plus riche que les stéréotypes et les enquêtes permettent de constater que les types d’abus sexuels commis par des femmes ne sont pas moins violents, sérieux et intrusifs que ceux commis par les hommes » …Certes, dans les abus sexuels perpétrés sur des enfants - ayant lieu à 80% dans le cadre familial - les filles seraient en moyenne 2,5 fois plus victimes que les garçons. Cependant, « 5 à 10% des hommes déclareraient avoir subi des violences sexuelles pendant l’enfance ». Malgré l’absence de dévoilement, les comportements abusifs masqués, et les résistances pour reconnaitre les manifestations sexuelles ou les conduites agressives émanant de femmes, « certaines enquêtes évaluent jusqu’à 24% la proportion de jeunes garçons abusés par des femmes ». Reprenant les travaux de Monique Tardiff et Bernadette Lamoureux, Dorothée Bussy souligne ainsi que, « si l’on cesse d’idéaliser la fonction maternelle ou de banaliser les agressions commises par les femmes, il semble finalement que les mères incestueuses qui abusent de leurs enfants en bas âge représentent une proportion importante des auteurs d’inceste ».

Agrandissement : Illustration 4

Dans cette perspective, il n’y a pas de spécificité féminine dans la pratique de l’inceste, les filles incestueuses profitant de la même façon que les garçons des préceptes et des implicites de la pédagogie érotisée de l’écrasement constitutifs de l’ordre social…

Néanmoins, Laurie Boussaguet montre que les études féministes ont cessé de dénoncer et d’analyser le viol incestueux quand, dans les années, 1990, il est apparu qu’il y avait aussi des femmes incestueuses. Parce que, si les filles se mettaient à violer, quid du patriarcat responsable ? Quid de l’identité de l’homme en tant qu’agresseur, de l’assignation de la femme à être une victime ? Quid d’une grille de lecture exclusivement genrée qui viendrait évacuer des déterminants outrepassant les clivages sexués ?

Or, « rien n’interdit aux filles de s’identifier elles aussi à l’incesteur et d’être du côté de celui qui écrase, plutôt que du côté de celui qui est écrasé. Au bout du compte, l’inceste continue sa route dans la famille et alentour, et nous sommes tous socialisés, par agression sexuelle ou éclaboussure, dans cet ordre social qui interdit théoriquement l’inceste mais où il est pratiqué couramment » (Dorothée Dussy).

De fait, dans la structure familiale, la mère peut également être en position de domination, et exercer une forme d’emprise à l’égard de ses enfants, parfois sur un mode sexualisé. « Il ne doit rien au hasard que le nombre d’incestes pratiqués par les mères soit bien supérieur au nombre de viols commis par des femmes et représente une part conséquente des incestes (un quart environ) car elles profitent et assoient une position de domination par l’âge, en tant que première propriétaire des enfants » (Juliet Drouar). Cependant, « on sous-estime les actes d’inceste commis par les femmes ou les filles du fait de l’impossibilité et de l’incapacité sociale à penser ce genre comme pouvant user de violences » - en rapport avec les stéréotypes sous-jacents. Par ailleurs, même si les mères passent moins directement à l’acte, elles peuvent être partie prenante dans les pratiques incestueuses familiales, avec des complicités qui s’étendent sur « un spectre qui va du déni des incestes qui se déroulent sous leurs yeux à l’acte de livrer l’enfant » (Juliet Drouar).

Agrandissement : Illustration 6

Hélène Romano souligne ainsi que « le silence de ces mères-là est souvent décrit par les enfants blessés psychiquement comme pire que les actes incestueux eux-mêmes ». L’impact de l’abus sexuel peut ainsi être majoré par la réaction maternelle, de l’absence de protection à l’ambivalence, voire à l’encouragement tacite…

A ce titre, le roman « La Familia grande », de Camille Kouchner, est particulièrement révélateur dans sa façon de faire l’autopsie d’un inceste, tout en semant des tâches aveugles manifestes. De fait, la figure maternelle parait à l’évidence partie prenante du climat familial incestueux, et cela est décrit avec précision : co-excitation, indifférenciation des places, sexualisation précoce des liens, complicité, silenciation, rivalité générationnelle, libéralisation des mœurs, sentiment de supériorité et d’exception, revendication d’être en dehors du commun, des lois collectives, des restrictions imposées aux autres, des tabous, des inhibitions névrotiques, culture de l’entre soi, de l’ambigu et du non-dit, de la responsabilisation des acteurs, occultation de la vulnérabilité et des besoins de protection…. Au fond, le récit ausculte la « liberté libre » de ses soixante-huitards qui, selon Guy Hocquenghem, sont passé « du col Mao au Rotary Club ». Et, à travers cette description, il s’agit aussi de rendre compte d’un système éducatif prônant la confusion, l’impudeur, l’exhibition, etc. La mère est ainsi décrite comme totalement libérée, non conventionnelle, généreuse, « féministe », non aliénée à ses enfants, prenant le parti de son désir plutôt que celui de ses « responsabilités familiales » ; « Maman, nous étions tes enfants » se lamente Camille Kouchner…

Pourtant, l’autrice semble s’interdire d’éprouver de la rancune à l’égard de cette mère, qui décidera néanmoins de couper le lien avec ses propres enfants pour préserver son « couple », tout en reprochant à ceux-ci d’avoir pu séduire « son homme ». En tout cas, le passage à l’acte incestueux s’intègre à l’évidence dans une configuration familiale élargie, tissée par le brouillage des places, le désaveu de l’infantile, l’omniprésence du sexuel génital, l’empiètement des territoires corporels, le désaveu de l’intimité, etc. D’ailleurs, une conversation familiale transcrite dans le roman, au moment où le corps de la mère doit être habillée pour la mise en bière, traduit sans doute quelque chose de l’ombre incestueuse qui continue à planer : « T’imagines, s’ils lui mettent une culotte ? Je leur dirais : « pas question ! Ma mère n’a jamais porté de culotte. Vous êtes dingues ou quoi ! » On Vérifiera » …

Comme le souligne Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich, « réduire l’inceste à l’action d’un « prédateur » sans analyser toutes les formes de brouillage malsain dans les rapports de filiation, c’est s’interdire de comprendre que la destruction d’un enfant ne passe pas seulement par le passage à l’acte sexuel mais se nourrit d’abord de cette façon que peut avoir un des deux parents de nier à l’enfant sa place d’enfant ».

Ainsi, la dynamique incestueuse peut aussi se manifester à travers une relation toxique entre mère et fille, qui vient exclure les tiers, brouiller les places et favoriser un court-circuit de l’identique. Dans un tel « climat », il y a empiètement entre rapports généalogiques, réciprocité du lien et de la sexualité – agie ou non. Dès lors, ni l’intimité ni les différences générationnelles ne sont respectées.

« Ce qui est interdit, c'est de mettre en rivalité, à la même place, en un même lieu, en un même temps, deux personnes alliées par le lien de proximité le plus fort qui soit : enjeu fondamental, parce que garant de la préservation des frontières identitaires, fondant la cohérence de soi tout comme les liens avec autrui ».

Dans cet inceste du deuxième type (mère/fille), c’est finalement la place tierce qui est annihilée. Or le tiers, comme le rappelle Pierre Legendre, est la clé de voûte de toute configuration familiale, en tant qu'il peut « faire jouer l'impératif de différenciation, c'est-à-dire mettre en œuvre la logique de l'altérité, traiter l'enjeu du semblable et de l'autre ».

Dans ce souci de mettre en évidence cette face obscure de l’inceste, la réalisatrice Karine Dusfour et la psychothérapeute Hélène Romano ont publié « Inceste, quand les mères se taisent ». Il s’agit ainsi de « remonter le fil du silence », et d’aborder un impensé : « la violence psychologique des mères ». Pour Hélène Romano, « l’inceste est souvent envisagé de manière duelle, alors que c’est une question triangulaire : il y a l’auteur, la victime, et la personne qui a permis aux actes d’être commis alors qu’ils ont été révélés ». Dès lors, « si on ne décrypte pas ce silence-là, on risque de continuer cette spirale infernale où la parole des enfants se libère, mais dans le vide », déclare Hélène Romano. De fait, « les enfants victimes d’inceste ne présentent pas autant de troubles post-traumatiques quand les mères ne sont pas restées silencieuses que dans les cas où la mère ne les a pas crus ou ne les a pas protégés »…. D’où l’importance de briser le silence et le tabou des complicités familiales.

Agrandissement : Illustration 7

Bref, certaines violences et maltraitances familiales tendent à rester dans l’ombre, sans mobilisation collective, sans attention de la part des pouvoirs publics mais aussi des mouvements militants…Et, dans ces agressions à l’égard des enfants, les mères sont souvent partie prenante, malgré nos scotomes.. A propos de l'Enfant des contes de Grimm, voici par exemple ce que pouvait énoncer Marthe Robert : « les pires traitements lui viennent surtout de sa mère, dont la férocité tranche nettement sur la bonté un peu lâche, un peu rêveuse aussi, du père ». « Et le fait que la « marâtre » soit donnée comme belle-mère ne saurait tromper sur sa vraie nature : c’est bien de la mère cruelle, dévoratrice, jalouse, qu’il s’agit dans le conte, car la mère tendre, aimante, dévouée à ses enfants jusqu’au sacrifice, est, à quelques exceptions près toujours une personne lointaine ou une figure de morte »…Or, les contes représentent sans doute un matériel très condensé de fantasmes et de réalité, venant mettre en récit certains enjeux anthropologiques incontournables, avec une vocation figurative et pédagogique.

Aussi, dans son ouvrage « Emprise et violence maternelles – Étude d’anthropologie psychanalytique », Françoise Couchard souligne-t-elle à quel point les limites entre l’amour et l’emprise sont parfois fragiles, en pointant notamment la participation active des femmes dans la reproduction transgénérationnelle de la soumission féminine ainsi que la scotomisation de la maltraitance maternelle, au bénéfice d’une figure idéalisée de mère entièrement dévouée. Françoise Couchard aborde par exemple les fantasmes d’appropriation, de maîtrise de la féminité, et la face obscure de la séduction maternelle. Certes, cette emprise s’inscrit indubitablement dans un contexte anthropologique marqué par le poids de la domination masculine et une certaine banalisation de la violence instituée des hommes. Mais les mères peuvent aussi « retourner » et entretenir cette violence, notamment à l’égard de leurs filles, miroir de leur rabaissement permanent – il n’est qu’à considérer l’implication des femmes dans les pratiques d’excision… Dès lors, « la victime maltraitée subit ainsi le comble de l'emprise maternelle : par son injonction à l'enfant de devoir faire silence sur tout ce qui lui arrive, la mère prouve qu'elle est parvenue à le néantiser, à ne faire plus qu'"un" avec lui ».

A travers une posture sacrificielle, « le terrorisme de la souffrance » (Ferenczi) contribue aussi à aliéner les filles, en assurant un modèle de reproduction d’un féminin assujetti : « l'emprise par le "terrorisme de la souffrance" est une des plus sûres conditions de la reproduction obligée des modèles féminins, de génération en génération, la femme vivant dans l'illusion que sa participation active à la souffrance des mères des générations antérieures est le principal lien identificatoire à la lignée féminine ».

Au fond, les injonctions sociales et culturelles placent « celles qui sont responsables de l’éducation des filles » face à des dilemmes inextricables. La mère peut effectivement se sentir « écartelée entre un idéal du moi du groupe lui imposant d'élever ses filles dans le respect des modèles et le désir de la voir adopter des voies nouvelles d'autonomie, quitte à la perdre ». « L’emprise sur la fille imposera davantage à celle-ci de se couler dans les modèles de la mère, de respecter ses désirs, de tout faire pour lui ressembler », quitte à intégrer les modèles de soumission, d’assentiment à la domination et de participation à sa reproduction. Par ailleurs, l’hyperféminisation des institutions du soin ou de la protection tend parfois à induire des « règlements de compte générationnel » à travers des stratégies de prévention, forcément bienveillantes et incontestables dans leur dessein.

Agrandissement : Illustration 8

Au final, on perçoit bien à quel point le patriarcat, l’hétéro-normativité, la domination masculine se tissent aussi dans l’intimité des sphères domestiques, à travers une matrice primaire d’oppression.

Comme le souligne l’anthropologue D. Graeber et l’archéologue D. Wengrow, « les formes d’exploitation les plus brutales s’enracinent dans les liens sociaux les plus intimes : elles représentent une perversion des relations d’éducation, d’amour et de soin »…

Comprendre l’enracinement du "système inceste" suppose ainsi de se plonger au coeur des violences originaires et de l'enracinement des phénomènes de domination. Mais il convient également, dans une perspective historique, de saisir les enjeux sociaux autour des abus infantiles et de leur représentation médiatique. A suivre…