L’histoire du TDAH (Trouble Déficit d'Attention avec Hyperactivité) est très intriquée à l’histoire de la pédopsychiatrie, et des courants qui l’ont traversée. Ainsi, ce « trouble » se reconfigure en fonction des enjeux prédominants de telle ou telle époque, et devient un révélateur de positionnements idéologiques plus ou moins explicites. Au-delà du « consensus » hégémonique et de la prétention à une scientificité indubitable, de nombreuses controverses ont néanmoins émaillé le parcours historique de l’hyperactivité infantile.

Agrandissement : Illustration 1

En 1914, Georges Heuyer, le père de la neuropsychiatrie infantile, décrit dans sa thèse – « Enfants anormaux et délinquants juvéniles » - le « syndrome d’instabilité de l'enfant ». Il s’agit d’un « trouble psychomoteur dans lequel l'émotivité est labile, variable, comme l'inaptitude motrice à continuer la même action, à soutenir un rythme régulier, à réagir de façon constante, à persévérer dans une entreprise et sur le plan intellectuel, à fixer son attention ».

L’instabilité motrice infantile apparait alors comme la résultante d’une association de manifestations émotives, motrices et intellectuelles sous-tendues par un manque de continuité. Mais, au-delà de ces conceptions, la condamnation morale ressurgit : de fait, l’enfant instable n’est plus considéré comme un débile, mais comme atteint de perversion. Ainsi, il présente, en surface, « une certaine forme d'intelligence », et ne doit plus bénéficier de l’excuse de l’arriération. L’instable est retors, vicieux, avec un risque non négligeable de basculer dans la délinquance et la sédition. Car il présente des troubles du caractère, et une « perversion constitutionnelle du sens moral ». Sa dérégulation instinctive en fait un candidat « aux fugues, aux vagabondages, à l’errance », ainsi qu’aux groupes des « des indisciplinés, des irréductibles ». L’instable est incapable de s’ajuster aux normes dominantes, alors qu’« un enfant est considéré comme normal quand il peut s’adapter spontanément à son milieu social »[1]...

« Il importe donc de déterminer, dès l'école, ces instables pervers parmi lesquels se recrutent les criminels juvéniles et dont les tendances s'accentueront à l’âge adulte. [...] A eux doivent être réservées les écoles de réforme ou écoles de bienfaisance. [...] La pédagogie n'aura guère d'influence sur leur tendance constitutionnelle. Il faut les surveiller et les occuper, pour éviter leur nocivité ».[2]

Dès lors, l’expertise neuropsychiatrique aura pour objectif de repérer, de trier, et d’orienter ces mauvaises graines dès l’âge le plus tendre.

« La méthode neuropsychiatrique que nous avons indiquée permettra de dépister précocement, dans la famille et à l’école, ces enfants intellectuellement et moralement anormaux. Elle permettra de les traiter, de les surveiller, de les utiliser en fonction de leurs capacités et de leur nocivité. Elle permettra d’adapter à leur caractère l’éducation et l’instruction, plutôt que de se flatter inconsidérément de les modifier par la pédagogie ». Ou encore : « Tous les enfants doivent être cultivés en vue de leur rendement social maximum » ; « la sélection se fera dès l’enfance, selon les capacités intellectuelles et morales de chaque enfant »[3].

Suite à l’épidémie d’encéphalite de Von Ecomo-Cruchet ayant sévi en 1918, Hohman (en 1922) puis Strecker et Ebaugh (en 1923) observent le changement de comportement et d’attitude de certains enfants devenus instables et « hyperactifs ». Un lien est alors établi entre cette infection du système nerveux central et des manifestations comportementales. L’encéphalite aurait effectivement engendré une forme d’ « hyperkinésie » séquellaire, se traduisant par une turbulence importante, des accès de colère, et une insolence excessive. A nouveau, la description scientifique reste imprégnée de présupposés très normatifs, avec des schémas assez univoques…

Cependant, dans ces contextes très spécifiques d’atteinte cérébrale caractérisée avec des perturbations neurologiques évidentes, il parait légitime d’évoquer un « minimal brain damage ». Ce qui pose question est alors l’élargissement de cette conception à une proportion toujours plus étendue de la population infantile (de 5 à 20% des enfants), sans aucune prudence épistémologique ni éthique…Là, il ne s’agit plus de science, mais d’un réductionnisme idéologique.

A contrario, dans sa thèse publiée en 1925, "L’enfant turbulent", Henri Wallon insiste sur la pluralité des facteurs impliqués dans l’instabilité psychomotrice : neurologiques, affectifs, cognitifs, relationnels, sociaux, environnementaux…Il prend en considération l’équilibre entre les sphères intellectuelles, émotionnelles et motrices dans la dynamique développementale. Une telle approche, pluridimensionnelle, va des éléments les plus constitutionnels aux composantes socio-familiales, en appréhendant la notion de « milieu » dans lequel l’enfant grandit. Ainsi, le symptôme d’agitation apparait comme surdéterminé, sans étiologie univoque et définitive.

A partir de l’observation de 214 enfants, idiots, arriérés et épileptiques, âgés entre 2 ans et 15 ans, ayant aussi des troubles caractériels et internés dans des services psychiatriques, Henri Wallon propose finalement quatre grands types syndromiques : asynergique (moteur et mental), hypertonique, subchoréïque et frontal (en rapport avec un dysfonctionnement des fonctions exécutives préfrontales). Les problématiques de l’instabilité sont une nouvelle fois corrélées avec les déviances comportementales, les tendances « amorales », et les manifestations « perverses ». Cependant, outre l’arrière-plan historique, il est important de mettre en exergue la population infantile très spécifique à partir de laquelle Wallon développe ses modèles, qui n’est absolument pas extrapolable aux caractéristiques des enfants actuellement diagnostiqués hyperactifs.

En 1930, le psychiatre français Gilbert Robin, promoteur d’une « orthopédie mentale », publie « L’Enfant sans défaut », soutenant l’hypothèse que les déviances infantiles sont les effets d’un trouble pathologique ou d’un cadre éducatif défaillant. Sur la même thématique, il fait paraitre « L’enfant distrait et inattentif », ou encore « La paresse est-elle un défaut ou une maladie ? » en 1932. Cette même année, cet auteur prolixe souligne que « l’inattention chez l’enfant ne laisse pas d’apparaître, bien que s’accompagnant souvent d’une intelligence vive, comme un symptôme sérieux » (« Essai d’interprétation neurologique d’une forme d’inattention idiopathique chez l’enfant »). Au-delà du manque d’intérêt et de motivation de l’enfant, il envisage également la possibilité d’un trouble psychiatrique ou organique sous-jacent, en particulier chez « l’instable » ayant présenté un retard ou une irrégularité dans son développement. Néanmoins, les positionnements de Robin s’orienteront de plus en plus vers la préconisation d’« éléments d’hygiène morale », avec la volonté de sauvegarder une autorité parentale vécue comme défaillante (notamment dans « Le déclin de l’autorité et la jeunesse actuelle », (1962))

En 1934, Eugene Kahn et Louis Cohen identifient à leur tour un certain nombre de patients incapables de rester calmes. Ils attribuent exclusivement ces problèmes émotionnels à une déficience neurologique.

En 1940, Jadwiga Abramson, psychologue dans le service de G. Heuyer, publie les résultats d’une étude clinique systématique portant sur 1 117 observations d’enfants instables examinés entre 1926 et 1928 à la Clinique annexe de Neuropsychiatrie infantile[4]. Cette recherche pionnière permet de préciser le profil de ces enfants, à la fois sur le plan des compétences cognitives ou motrices, des profils psycho-affectifs, mais également des contextes socio-familiaux.

Alors qu’il est capable de réussir des épreuves qui exigent un investissement intense mais bref, "l’instable" « échoue dans les tests qui exigent une coordination, une précision et une rapidité dans le mouvement, c'est-à-dire dans tout ce qui demande un effort d'inhibition et d'organisation... ».

Pour Abramson, ce type d'enfant est opposant à tout ce qui est stable et organisé, suggestible, et préférentiellement attiré par tout ce qui est mobile et irrégulier ; « son humeur est labile, entre une gaieté un peu tendue et une dépression d'ennui ». Elle observe également une forme de déséquilibre ou de dysharmonie entre les sphères intellectuelles, motrices et affectives.

Abramson distingue finalement trois types d’instabilité : 1/ les instabilités primaires et essentielles ; 2/ les instabilités secondaires comprenant les instables « émotifs », « paranoïaques », « mythomanes-hystériques », « à tendances perverses », « pervers instables », « intermittents » et « épileptoïdes » ; 3/ les instabilités symptomatiques de troubles somatiques sous-jacents.

Ces observations cliniques mettent en avant les difficultés de régulation émotionnelle, en rapport avec des facteurs à la fois endogènes et exogènes. Abramson estime que l’environnement joue un rôle déterminant dans l’émergence de l’instabilité. En particulier, elle insiste sur le rôle des « conditions de vie familiale avec un entourage défaillant » et sur le contexte social dans lequel vit l’enfant…

Dans l’après-guerre, la pédopsychiatrie française reste imprégnée d’un modèle intégratif, dynamique et multidimensionnel, prenant en compte à la fois les dimensions constitutionnelles, mais aussi les enjeux affectifs et relationnels, ainsi que les dimensions sociales et environnementales. Les troubles d’un enfant sont appréhendés à travers une histoire singulière, et la démarche clinique intègre le vécu de l’observateur – la dimension contre-transférentielle- comme élément clef de l’observation, tout en postulant que les « symptômes » de l’enfant ont une dimension signifiante qu’il convient de pouvoir comprendre. Il s’agit en tout cas d’appréhender la complexité des processus développementaux, avec l’intrication permanente entre sphères comportementales, cognitives, affectives et relationnelles.

En 1951, Georges Heuyer et Serge Lebovici pointent des carences affectives et des distorsions éducatives précoces comme origine développementale de l’instabilité[5].

Dans cette perspective, l’instabilité psychomotrice est une dimension symptomatique peu spécifique, une réaction de surface, susceptible de se retrouver dans de nombreuses configurations psychopathologiques. Comme le soulignait Pierre Mâle en 1952[6], il s’agit d’« un sujet un peu déconcertant par son étendue, se retrouvant dans presque tous les aspects de la psychiatrie infantile […], s’associant à la plupart des comportements anormaux ».

Ainsi, la motricité des « instables » reste un élément particulièrement saillant et « objectivable » pour définir l’anormalité infantile. Un enfant qui bouge, qui s’échappe, qui s’agite, qui prend la tangente est forcément troublé.

Cependant, l’approche médicale, dans sa volonté de repérage et de classification, reste imprégnée de préjugés sociaux et de stéréotypes, comme en témoigne cette description du neurologue Paul-René Bize en 1953[7] : « Les "irréguliers fonciers" sont de bonne heure récidivistes de la fugue, du vagabondage et la maraude, incurablement paresseux, puis voleurs incorrigibles ; plutôt lâches et peu dangereux à cause de cela, fuyants, approbatifs "bêta", incapables de la moindre sincérité, sournois et cauteleux, mais peu malfaisants et de peu de méchanceté ; essentiellement indisciplinés, "n'écoutant rien", instables affectivement et professionnellement, parce qu'incapables de surmonter des dépits même minimes ; peu accrochables et peu accessibles aux reproches, au "surmoi" inexistant et peu formable ; très protomorphes de traits, voire bestiaux parfois de faciès, avec souvent de nombreux stigmates dégénératifs (oreilles décollées, tempes recouvertes, dents bestiales, front bas, inexpressivité mimique »...Sans commentaire....

Néanmoins, au-delà des approches neuropsychiatriques et biomédicales catégorisantes, la psychopathologie infantile tend de plus en plus à s’intéresser à la vie psychique de ces enfants instables.

Dès lors, au-delà des aspects instrumentaux, les propositions thérapeutiques prennent davantage en considération les dimensions affectives et relationnelles en mettant l’accent sur le sens latent des symptômes, sur les nœuds conflictuels, sur les investissements pathologiques, et sur les problèmes relatifs à l’organisation de la personnalité et aux troubles du caractère – tout en intégrant le contexte global auquel l’enfant est confronté. Le symptôme peut alors être appréhendé dans une dynamique interpersonnelle, voire sociale et culturelle.

Ainsi en 1973, Ajuriaguerra met en lien « l’instabilité psychomotrice » avec les exigences du cadre socio-éducatif et scolaire[8] : ces enfants « ne répondent pas à ce que le monde entourant exige et les désordres qu’il présente sont le plus souvent accrus par les réactions de l’entourage (milieu familial et école) ; ce sont des enfants qui gênent, qui s’adaptent mal à un ordre établi et à un enseignement rigide ».

Désormais, il parait donc essentiel de prendre en compte l’expérience subjective singulière de l’enfant « instable », tout en intégrant les dynamiques sociales d’arrière-plan : outre les conditions concrètes de vie, la prégnance des cadres normatifs, des exigences collectives, les pressions et assignations subies par les enfants. De fait, l’hyperactivité charrie tout un ensemble de représentations par rapport au comportement, à l’excès, au contrôle, etc. ; très imprégnés de valeurs et de « moralisme ».

Cette posture permet sans doute d’éviter les projections idéologiques, qui pourraient, d’un côté, consister en l’importation de préjugés axiologiques concernant la « bonne » conduite infantile. Comme on l’a souligné, toute l’histoire du « trouble hyperactif » est imprégnée de « panique morale », de peur à l’égard des déviances et des oppositions de la part des enfants, des risques d’inadaptation sociale, de comportements contestataires et « délinquants », etc.

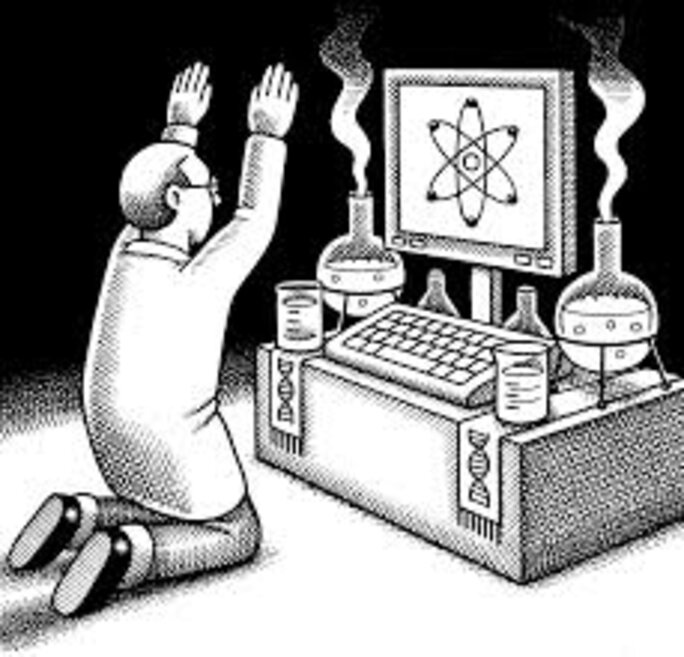

De l’autre côté, le modèle actuel de compréhension univoque du TDAH renvoie à un paradigme médical positiviste issu du XIXème siècle, dans lequel l’identification d’un syndrome clinique doit être mis en correspondance avec des observations anatomo-cliniques. En 1956, Maurice Laufer et Eric Denhoff publie un article mentionnant un trouble spécifique, qualifié d’Hyperkinetic Impulse Disorder. Pour les deux chercheurs, ce syndrome, caractérisé par une activité motrice exagérée et une dispersion de l’attention « est le résultat d’un dysfonctionnement d’une partie de l’encéphale ». L’hypothèse d’une lésion cérébrale sous-jacente tend ainsi à s’imposer, même si Laufer reconnaitra plusieurs années après que ses conclusions étaient sans doute trop hâtives…De surcroit, le lien étiologique fait avec un dysfonctionnement du système nerveux n’empêcha pas les deux psychiatres de Rhode Island de souligner les fortes corrélations à des situations sociales, géographiques et culturelles bien précises.

Ainsi, les deux auteurs émettaient déjà un avertissement explicite : « Il serait regrettable qu'à la suite de ces observations, les amphétamines soient utilisées sans discernement pour le traitement des troubles du comportement chez les enfants [...]. L'amphétamine a un rôle spécifique, mais ne peut se substituer à la psychothérapie ». A bon entendeur…

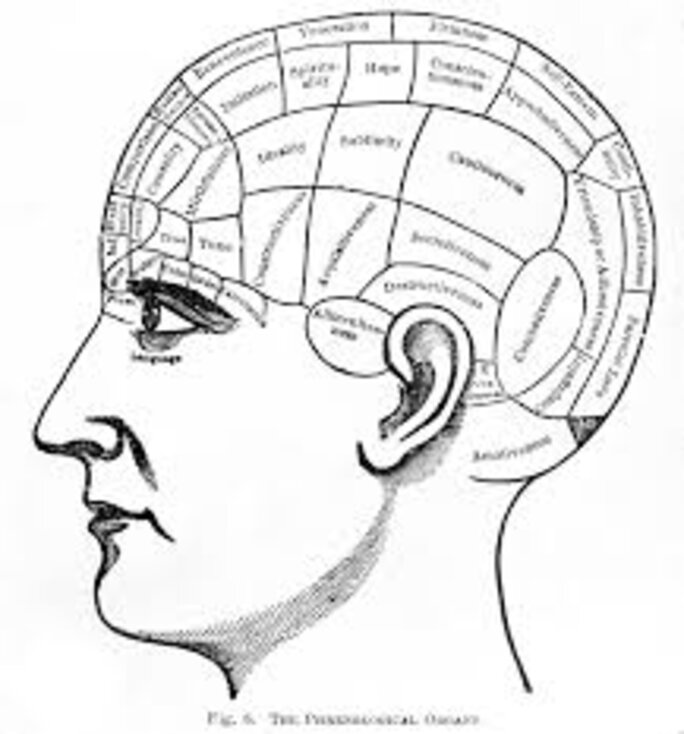

En 1963, l’Oxford International Study Group of Child Neurology suggère de substituer le terme de Minimal Brain Dysfunction (MBD) au Minimal Brain Syndrome, sur l’argument qu’un trouble du comportement n’implique pas forcément la présence d’une lésion cérébrale identifiable, mais davantage des troubles de la neuromodulation. Dès 1968, le DSM-II mentionne l’hyperactivité à la fois dans les troubles non-psychotiques organiques et dans les troubles du comportement : « Chez les enfants, des lésions cérébrales légères se manifestent souvent par une hyperactivité, une capacité d'attention limitée, une distraction facile et une impulsivité. Parfois, l’enfant est renfermé, apathique, persévérant et insensible. Dans des cas exceptionnels, l'action d'initiation peut s'avérer très difficile. Ces caractéristiques contribuent souvent à une interaction négative entre le parent et l'enfant. Si le handicap organique est le facteur étiologique majeur et que l'enfant n'est pas psychotique, le cas doit être classé ici ».

Dans l’approche anglo-saxonne contemporaine, il s’agit en tout cas de prétendre à une expertise fiable de phénomènes objectivables et quantifiables, qui pourraient être causalement imputés à des facteurs neurobiologiques et génétiques. De surcroit, la médecine fondée sur les preuves revendique des « évidences » statistiquement fondées, sans s’interpeler quant à l’adéquation d’un tel modèle avec son objet. Or, comme on l’a déjà souligné, l’agitation infantile est surdéterminée, plurifactorielle, et il parait bien prétentieux de pouvoir la circonscrire exclusivement à travers quelques données probantes.

En 1971, René Diatkine[9] relevait que « l’hyperkinésie n’est pas un syndrome reconnu par la psychiatrie française. Il est décrit par les Américains depuis longtemps déjà et, plus fréquemment, depuis les années 1955-1960. Il fait partie de tout une série de syndromes qui, d’après les travaux de Dupré au début du siècle, étaient calqués sur des syndromes neurologiques bien qu’ils ne dépendent pas de lésions vérifiables ».

Dès lors, ce « syndrome » est largement infiltré de problématiques socio-culturelles, et Diatkine soulignait déjà que le diagnostic était surreprésenté dans des populations stigmatisées et défavorisées telles que les afro-américains et les Portoricains aux Etats-Unis…Quand les pauvres et les racisés s’agitent, ils manifestent certainement des troubles neurologiques qui doivent être médiqués…What else ?

En deçà des problématiques épistémologiques, se profilent par ailleurs des enjeux économiques et politiques. De fait, le traitement pharmaceutique a l’avantage d’être simple, pratique, peu coûteux – même s’il peut rapporter gros…Certes, l’efficacité peut être immédiate, sur un plan purement symptomatique, sans pour autant traiter les racines causales.

Mais la psychiatrie biologique revendique alors sa scientificité, sa rigueur et son rendement…Outre-Atlantique, la pharmacothérapie tend alors à se systématiser, et devient sujette à un marketing agressif de grande ampleur, à grands renforts de médiatisation publicitaire.

En 1980, la troisième édition du DSM consacre l’appellation officielle de TDAH. Désormais, le déficit attentionnel est distingué de l’hyperactivité, celle-ci perdant son rôle central. Le trouble peut devenir « invisible », indétectable sur un plan comportemental, dans la mesure où c'est l'attention troublée qui devient le noyau syndormique. Il faut donc élargir le dépistage, le repérer systématiquement – ce qui contribue à élargir très significativement le spectre des enfants susceptibles d’être diagnostiqués…

Le TDAH n’est plus ce qu’il était initialement, à savoir un trouble neurologique grave, restreint à des cas très particuliers. La frontière entre le normal et le pathologique tend à se réduire comme peau de chagrin…sans que l’évolution des normes culturelles par rapport au comportement infantile soit questionnée…

De surcroit, le symptôme « hyperactivité » présente une dimension éminemment transnosographique, très englobante voire absorbante. D’une part, on constate l’association fréquente d’autres perturbations du comportement (intolérance à la frustration, accès de colère, autoritarisme, opposition…), ainsi que de troubles de l’humeur (labilité thymique, dévalorisation, dysphorie), désormais considérés en tant que « comorbidités ». D’autre part, le spectre du TDAH s’étend entre des formes « psycho-affectives », ou « réactionnelles », jusqu’à des entités dont le substrat psycho-organique parait davantage prévalent. Derrière l’hyperactivité, la nosographie subit finalement un rassemblement monolithique autour d’un symptôme observable, plus ou moins quantifiable, témoignant en tout cas d’une inadaptation manifeste par rapport aux normes sociales.

Dès lors, la description catégorielle définit presque exclusivement la symptomatologie dans le registre du comportement (hyperactivité et impulsivité) ou de fonctions mentales « cognitives » comme l’attention, l’apprentissage ou les fonctions exécutives, sans inscrire celles-ci dans le contexte du développement affectif et de la personnalité – et sans prendre en considération les dimensions sociales d’arrière-plan…

A partir des années 1980, les psychiatres qui se sont proclamés à la pointe du progrès en s’alignant docilement sur un modèle hégémonique ont, en réalité, importé un système de représentations chargées de présupposés anthropologiques très normatifs – et très en phase avec l’idéologie néolibérale. En effet, en deçà de la prétention à la neutralité scientifique et à l’objectivité fondée sur les preuves, les normes sous-jacentes sont bien celles de la performance, de la rentabilité, et d’une conception entrepreneuriale de l’individualité. En termes de « valeurs », on est donc passé de l’amoralité perverse à l’absence d’efficience et de rendement, ce qui vient à l’évidence révéler un certain éthos civilisationnel sous-jacent.

Les praticiens qui se sont engouffrés dans la brèche avaient, et ont toujours, l’ambition d’être résolument modernes, de lutter contre les résistances et les archaïsmes, etc. En réalité, croyant se faire les hérauts de la Science, ils ne sont que les colporteurs d’un modèle social et politique - outre leurs bénéfices et capitalisations spécifiques, sur le plan médiatique et financier, dans le champ du mal-être infantile.

Au-delà d’un discours hégémonique triomphaliste, il convient donc de mettre en exergue toutes les polémiques qui ont émaillé l’histoire de ce « trouble », et qui persistent actuellement - concernant notamment le recours de plus en plus systématique à des prescriptions de psychostimulants aux enfants

A suivre…

[1] Heuyer G. (1952), Introduction à la psychiatrie infantile. Paris, Puf. p. 2

[2] Heuyer G. Enfants anormaux et délinquants juvéniles. Thèse de médecine, Paris ; 1914

[3] Heuyer G., Allocation d’ouverture de la clinique annexe de neuropsychiatrie infantile en juin 1926

[4] Abramson J. (1940), L’enfant et l’adolescent instables : études cliniques et psychologiques, Paris, Puf

[5] Heuyer, G, Lebovici, S. "Forme conditionnée de l’instabilité psychomotrice". Arch. Franç. Société de Pédiatrie, 1951; 8: 548-549

[6] Mâle P. (1952), L’enfant instable, École des parents, p.14

[7] "Historique de la société de morpho-psychologie humaine", Biotypologie, 14, 1-2, 1953

[8] Ajuriaguerra (de) J. (1973), « Comparaisons entre les notions de syndrome d’instabilité psychomotrice et de syndrome hyperkinétique », Mélanges pour le Cinquantenaire de l’Hôpital Henri Rousselle, Sandoz ed., p 130

[9] Diatkine R., Fréjaville J.P. (1972), « Des amphétamines pour les enfants hyperkinétiques : danger de toxicomanie ou danger idéologique », Le Concours Médical, 94(4), p. 498