« Un enfant battu est humilié par les coups, un enfant violé par les caresses. Ce sont des stratégies d'humiliation dans les deux cas. L'inceste est un déni de filiation, qui passe par l'asservissement de l'enfant à la satisfaction sexuelle du père. Ou d'un personnage puissant de la famille. » Christine Angot, "Le voyage dans l'Est"

Dans son ouvrage « l’âme réécrite », Ian Hacking montre que c’est au moment où se cristallise la préoccupation sociale concernant la maltraitance infantile, dans les années 60 aux États-Unis, qu’émergent l’attention pour les phénomènes de dissociation et de personnalités multiples, qui sont alors appréhendés sur le plan étiologique comme la conséquence d’abus subis durant l’enfance. Ainsi, « seule une société prête à reconnaitre que la violence familiale est partout présente peut trouver partout des personnalités multiples ». Cependant, Ian Hacking soulève certains questionnements : « la personnalité multiple est-elle un trouble réel par opposition à ce qui est produit par des circonstances sociales, ou par opposition à un mode d’expression culturellement admis de la détresse ou du malheur ? », tout en soulignant qu’il n’existe pas de « différence significative entre un trouble réel et ce qui est produit par des circonstances sociales. Le fait qu’un certain type de maladie mentale n’apparait que dans des contextes historiques et géographiques déterminés n’implique pas qu’il s’agisse d’une maladie fabriquée, ou artificiellement créée, autrement dit non réel ».

En tout cas, alors que l’attention collective se polarisait sur la réalité des traumatismes sexuels, la fragmentation de la personnalité devenait finalement le témoignage de ces abus précoces et répétés, en tant que mécanisme défensif d’adaptation et de survie. Dès lors, « mise en relation avec un abus subi lors de l’enfance, la personnalité multiple avait tout pour susciter des opinions tranchées concernant la famille, le patriarcat, et la violence ». Historiquement, on assiste alors à une convergence entre le constat des violences sexuelles faites aux enfants, l’émergence de troubles psychopathologiques et certains faits sociaux : maltraitances familiales, oppression patriarcale, etc. Dès lors, certains thérapeutes revendiquent un engagement social et politique, et toute remise en cause des cliniques émergentes autour de la personnalité multiple se voit considérée comme une forme d’ignorance des victimes et des abus systémiques. Ainsi, le succès du mouvement autour de la personnalité multiple est de part en part conditionné par « l’obsession américaine focalisée sur les abus subis par les enfants, c’est-à-dire un mélange de fascination, de répulsion, de colère et de peur ». La prise en compte du traumatisme supposé est donc consubstantielle d’une prise de conscience collective et d’enjeux politiques.

Pour en arriver là, de longs développements historiques avaient préalablement amené à modifier les sensibilités sociales à l’égard de l’enfance. Ainsi, comme on l’a déjà souligné, l’historien Philippe Ariès soutenait que l’émergence « moderne » du sentiment de l’enfance et de la place sociale des enfants n’aurait débuté qu’au XVIIIème siècle. Et l’idée d’un développement infantile, de besoins spécifiques, d’une vulnérabilité intrinsèque à protéger, serait également récente. Ainsi, avant ces évolutions de représentation et de sensibilité, il ne pouvait y avoir de conceptualisation d’un abus spécifique concernant l’enfance, dans la mesure où cette réalité ne pouvait pas exister en tant que « genre catégoriel » permettant une lecture partagée des comportements abusifs.

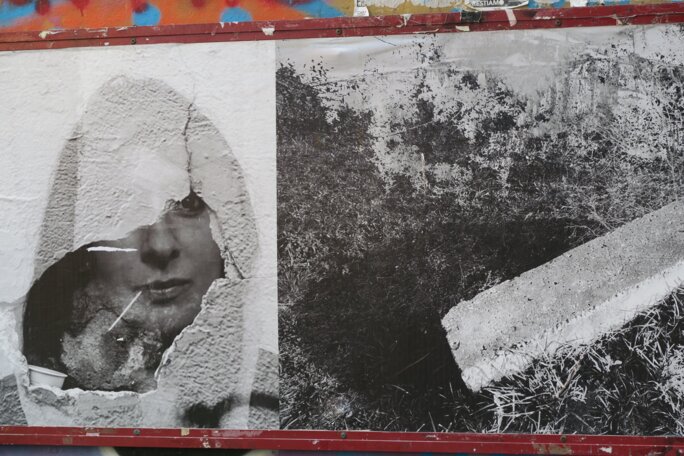

Agrandissement : Illustration 1

Selon Ian Hacking, « la cruauté envers les enfants, en tant que concept spécifique, ne fut mise explicitement en évidence qu’en 1874 ». A cette période, apparaissent effectivement des campagnes philanthropiques autour du travail et de l’exploitation des enfants, associant notamment enfance et esclavage. Cependant, « la croisade menée contre la cruauté envers les enfants s’est perdue dans les brumes autour de 1910. La première moitié du siècle, de 1910 à 1960, a vu surgir de nombreux problèmes touchant les enfants et les adolescents. Alors que la cruauté avait cessé d’occuper l’actualité, la mortalité infantile et la délinquance juvénile ont commencé à occuper le premier plan ».

Cependant, à partir des années 60, les enjeux sociaux et politiques sont passés au second plan, pour en arriver à une focalisation sur les maltraitances familiales et les violences patriarcales, indépendamment des conditions concrètes d’existence, de délaissement ou d’oppression. « Les luttes de classe, celles qui nous avaient fait passer en partie d’une philanthropie dressée contre la cruauté au mouvement de défense des enfants, ont été écartées autant que possible, afin de créer un front commun pour les activistes du mouvement contre les abus sur enfants ». Par ailleurs, « les activistes féministes mirent d’emblée l’accent sur les abus sexuels. Au moment où l’abus sexuel familial s’intégrait à l’idée même d’abus sur enfant, la notion d’abus prit une connotation incestueuse », avec l’induction de sentiments d’horreur et d’effroi. Enfin, au début des années 60, ces problématiques d’abus infantiles se sont vues de plus en plus médicalisées. Outre la dimension militante, la médecine s’est saisie de cette réalité pour produire des connaissances et des typologies. De fait, il s’agissait de postuler « qu’il existe un certain type de personnes, comme les auteurs ou les victimes d’abus sur enfants, à propos desquels une connaissance scientifique est possible. Si cette connaissance est valable, on obtiendra de nombreux types d’abus, d’auteurs d’abus et de victimes d’abus, qui répondront à différents types de lois médicales, psychiatriques et statistiques. Ces lois nous diront comment intervenir, prévenir ou atténuer les effets des abus sur enfant ».

Ainsi, les pédiatres du « groupe de Denver » communiquent médiatiquement au sujet du syndrome des enfants battus, insistant sur le fait que ce type de maltraitance fabrique des « métastases au travers des familles et des générations ». Dès lors, le concept d’abus infantile se voit construit, orienté, façonné par « les tentatives de connaissance, d’intervention et de réaction sociale suscitée par ces études », au point parfois de brouiller la possibilité de constituer un objet stable sur le plan épistémologique. De fait, à travers la notion de maltraitance tout un spectre d’actes se sont vus amalgamés, alors qu’il ne relevait pas auparavant d’un même type de comportement. D’ailleurs, sur le plan épidémiologique, les taux de prévalence et d’incidence se révélaient étonnamment divergents, malgré la recherche de légitimité scientifique par les nombres. Ainsi, entre 1967 et 1982 aux États-Unis, le nombre de victimes de maltraitance infantile est passé de 7000 à 1 100 000, en rapport avec des changements de conception et des conceptions de plus en plus extensives des définitions.

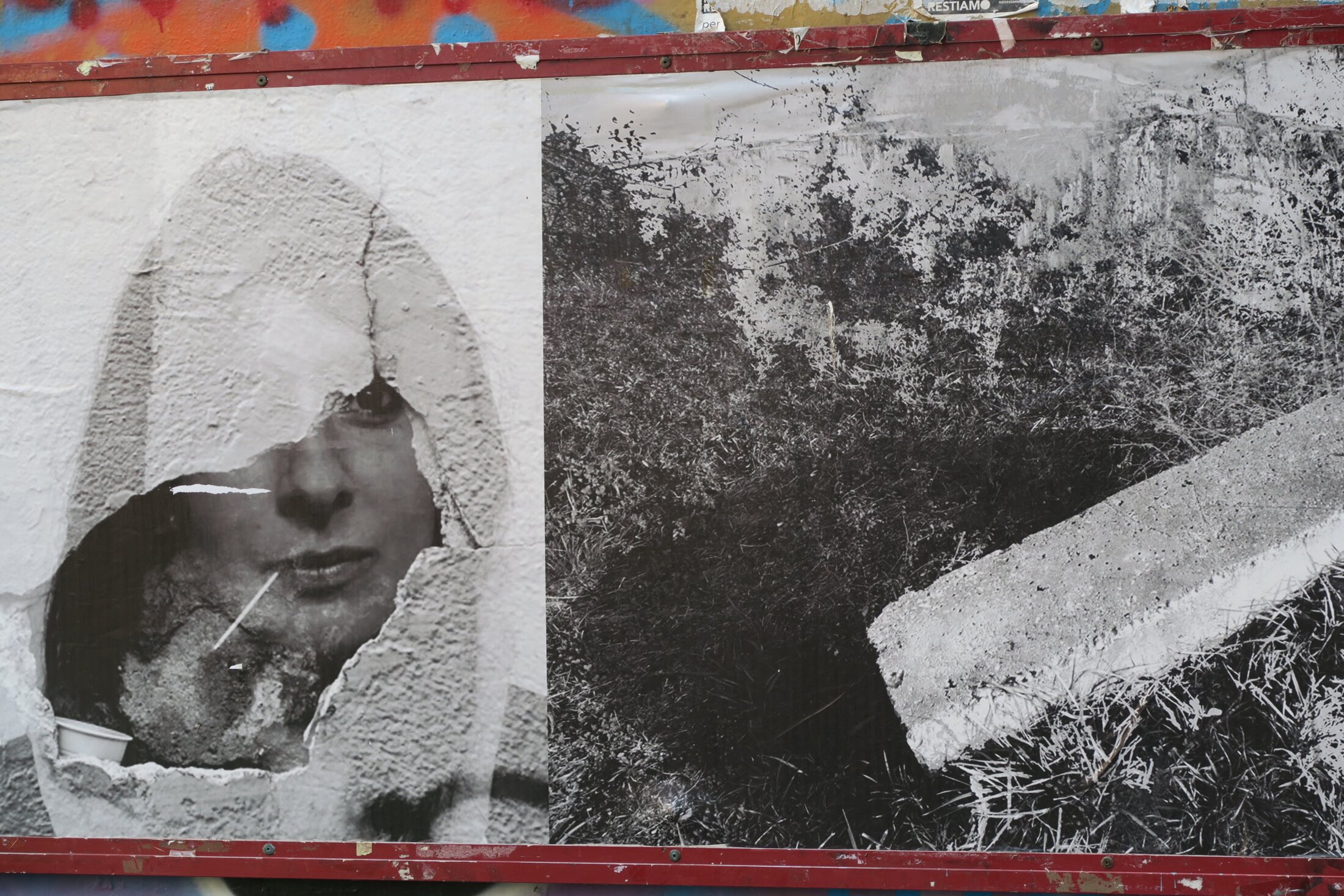

Agrandissement : Illustration 2

Par exemple, « dès lors que l’on associa inceste et abus sur enfant, le concept d’inceste connut une extension considérable ». Ainsi, « l’inceste en est venu à désigner n’importe quelle activité à teneur sexuelle impliquant un adulte et un enfant de la même famille », en rapport notamment avec une définition américaine extensive de la famille. Et, dans le même temps, « le concept d’abus sur enfant a englobé tout un éventail de comportements qui ont pris une horrible connotation incestueuse », tout en éliminant les facteurs socio-politiques d’arrière-plan concernant le mal-être infantile, les effets de la pauvreté, du mal-logement, des inégalités, etc. « les conservateurs et les libéraux pouvaient tomber d’accord ; aucun débat social n’avait à être soulevé dans la mesure où l’abus sur enfant était une maladie ».

Ian Hacking cite ainsi cette interrogation de M. Beard : « malgré l’horreur que représente l’abus sexuel sur enfant (ou les mauvais traitements), il blesse et tue bien moins d’enfants, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, que ne le fait la simple, misérable et sempiternelle pauvreté. Pourquoi a-t-on attiré notre attention sur les abus sexuels ou autres, alors que la pauvreté s’intensifie et que les programmes sociaux ne cessent de diminuer ? ».

Outre la tragédie des pratiques incestueuses, les enfants subissent à l’évidence des maltraitances généralisées, et peu médiatisées. En France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents ou de proches. On comptabiliserait également 255 infanticides d’enfants de moins de 1 an chaque année, sachant qu’une partie importante de ces tragédies passe sous les radars (non-révélation de certains néonaticides, meurtres de nourrissons à la naissance, décès d’enfants attribués à des accidents domestiques, comme c’est le cas par exemple pour un certain nombre de victimes du syndrome du bébé secoué…). Par ailleurs, 56% des victimes de violences sexuelles seraient des personnes mineures. Voici par exemple le témoignage de la porte-parole du « Collectif Enfantiste » : « on a 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles chaque année en France, dont 130 000 qui sont des filles. On en a 4 millions qui sont co-victimes de violences conjugales »

Dans notre pays, les violences conjugales touchent chaque année plus de 213 000 femmes - mais on néglige souvent les 398 310 enfants qui en sont co-victimes, soit directement, soit de façon plus insidieuse à travers une forme de violence vicariante. Dans cette configuration, l’enfant peut également se trouver instrumentalisé pour maintenir la circulation du ressentiment voire de la haine entre les parents…

Par ailleurs, les défaillances institutionnelles de la protection de l’enfance sont tout à fait documentées, insupportables, conduisant à des drames pourtant évitables. Suite à la mort d’un nourrisson, un récent rapport d’inspection concluait ainsi que « 100 placements de mineur·es en danger n’étaient pas exécutés en Loire-Atlantique, en avril 2021, alors même que des juges avaient ordonné de les mettre à l’abri dans des foyers »…L’Aide Sociale à l’Enfance et la Justice des mineurs sont engluées dans une gestion indigne de la pénurie, avec une indifférence médiatico-politique tout à fait indécente. Nonobstant, « depuis de nombreuses années à travers ses rapports, avis, recommandations, le Défenseur des droits met en garde les pouvoirs publics sur une situation qui ne cesse de se dégrader ».

Rappelons qu’en France, en 2023, près de 2 000 enfants dorment à la rue, dont un quart sont âgé de moins de 3 ans. Dans leur enquête annuelle, publiée le 30 août, la FAS et Unicef France pointent une augmentation de plus de 20 % du nombre de mineurs sans solution d'hébergement en France en l'espace d'un an…Un enfant sur 5 vit également sous le seuil de pauvreté, et on constate une recrudescence de la mortalité infantile dans notre pays (avec notamment une surmortalité en Seine-Saint-Denis : 4,8 ‰ contre 3,2 ‰ en France métropolitaine). Des conditions d’existence détériorées exercent manifestement un impact majeur sur la santé psychique des enfants et des adolescents. Ainsi, entre autres chiffres préoccupants, le taux de tentative de suicide des filles de 15 à 19 ans faisant partie des 25% les plus pauvres de la population est huit fois plus élevé que le taux observé pour les garçons du même âge appartenant aux 25% les plus aisés…A Mayotte, la dépression toucherait 26% des filles et 23% des garçons de 15 à 19 ans…Ces constats suscitent au mieux une certaine indifférence, contrastant avec le légitime émoi collectif attisé par les révélations d’inceste. Au fond, l’horreur suscité par les violences sexuelles exercée sur les enfants contribuerait-elle à négliger les autres déterminants de la souffrance infantile ?

Agrandissement : Illustration 3

Ian Hacking souligne, par exemple, que la prostitution des enfants ne figurait pas à l’ordre du jour des mouvements militants dénonçant les abus sexuels infantiles. De fait, la question de l’inceste aurait notamment fourni à certains mouvements militants un alibi pour « s’attaquer à l’autorité patriarcale » tout en s’associant avec d’autres tendances plus conservatrices qui se préoccupaient de « l’effondrement de la famille nucléaire ». Au sein de cette « coalition », peu de place était finalement laissée à d’autres formes de violences sociales extrêmement dévastatrices sur le plan de la santé infantile…

Or, « les enfants n’ont pas besoin de « droits » inventés pour eux par des esprits juridiques ingénieux. Ils ont besoin que l’on prenne soin d’eux ». Ce qui suppose de s’interroger sur les modalités concrètes d’une forme de parentalité collective, de protection de l’enfance, au-delà d’une simple évolution législative. D’ailleurs, Ian Hacking suggère que, d’un point de vue cynique, « la « fonction » réelle de la législation et des organismes n’est pas la protection des enfants mais l’augmentation du pouvoir de l’Etat » …et que, d’une certaine façon, le mouvement autour des abus infantiles « sert à couvrir le déclin de l’aide sociale pour les enfants ». Car, au final, le fait de « contrôler les familles déviantes » s’avère moins onéreux et plus rétributif sur le plan politico-médiatique, tout en préservant la revendication de certaines familles bien insérées de maintenir leur souveraineté et leur droit enraciné de s’occuper de leurs propres affaires. Enfin, cette focale mise sur les maltraitances intrafamiliales occulte sans doute le fait que les violences sur enfants s’exercent au moins à trois niveaux : dans la famille, en institution, et dans la société au sens large…

Mais rien de tel que la médicalisation d’une problématique sociale pour invisibiliser certains de ses déterminants. Ainsi, l’appropriation des abus infantiles par le corps médical contribue à forclore les enjeux socio-politiques impliqués. Selon le modèle médico-pathologique, « les parents sont analysés en termes de ce qui ne va pas chez eux, et ainsi la maltraitance est vue comme un problème avec certains parents qui sont inhabituels, ou différents de la normale. La maltraitance résulte d’un défaut individuel ou familial…Dans le processus les autres proches sont vus comme normaux et la société au sens large n’est pas vue comme problématique…Le modèle pathologique légitime le rôle d’une variété de professionnels de la protection sociale et de la santé qui sont considérés comme experts sur de tels problèmes exceptionnels » (N. Parton, The Politics of Child Abuse). Dès lors, il s’agit prioritairement de détecter précocement les profils familiaux à risque, de catégoriser, de désigner, de prévoir, en évacuant dans le même mouvement les responsabilités collectives. Ainsi, la maltraitance infantile peut devenir un concept normatif et un instrument rhétorique pour « détourner l’attention de la société ». De façon comparable à la problématique du suicide, il s’agit alors d’appréhender des problématiques médicales, rentrant dans le cadre du normal ou du pathologique, sans prendre en compte les arrière-plans socio-politiques. En contrepartie, l’évolution des dispositifs autour de la maltraitance infantile « a été dans le sens de diviser toujours plus de types de comportements entre normaux et déviants », en imposant des standards de plus en plus extensifs ainsi que des « scripts » socialement reconnus d’expression de la déviance et du mal-être.

Agrandissement : Illustration 4

Comme le souligne Ian Hacking, « cela ne représente guère d’intérêt d’affirmer que le concept d’abus sur enfant est une construction sociale. Ce qui est intéressant, en revanche, ce sont les phases successives de la création et de la constitution de ce concept étudiées dans leurs interactions avec les enfants, les adultes, notre sensibilité morale, et, plus généralement, avec ce qui définit l’être humain ».

En l’occurrence, « l’abus sur enfant est à la fois un mal absolu, et un principe de causalité puissant », et les savoirs qui en découlent, même s’ils ne sont pas toujours fiables sur le plan scientifique, exercent une influence déterminante en termes de représentation collective et « affecte(nt) l’image que les individus humains se font d’eux-mêmes ». De fait, la normalisation et l’étiquetage tend à exercer des effets performatifs : « les personnes adaptent leur nature aux étiquettes que l’autorité leur assigne ».

« A chaque époque, des gens souffrant d’une profonde détresse psychologique, qui n’est d’origine ni organique ni biologique, « choisissent » à partir de modes socialement disponibles et clinique établis ». Ainsi, les symptômes de dissociation et de fragmentation de la personnalité ont-ils pu être appréhendés comme un langage reconnu et légitimé d’expression de la souffrance, voire comme une forme d’évasion en permettant l’expression de dimensions réprimées de soi, ou encore comme une volonté de politiser d’une certaine façon les enjeux de la souffrance psychique individuelle.

Cette polarisation sur l’abus sexuel traumatique a également pu être questionnée de façon plus globale, notamment par rapport aux luttes émancipatrices. Ne s’agit-il pas là de la « forme extrême d’une agression beaucoup plus commune vis-à-vis des femmes et des enfants qui, elle, est pardonnée et même encouragée à la fois dans les médias, et à l’intérieur de la structure du pouvoir économique » ? Mais dans quelle mesure ce qui est perçu comme initialement émancipateur peut aussi être détourné ?

Par exemple, une conception uniquement traumatique de la souffrance psychique tend à renforcer « le stéréotype politiquement rétrograde qui présente la femme comme une victime purement passive », sans agentivité. En conséquence, la théorie, la pratique et les présuppositions qui les sous-tendent peuvent contribuer à enclore la personne dans une identité victimaire, dans une forme de destin et de soumission.

D’après Ian Hacking, « une des conclusions possibles de ce type d’analyse serait de suggérer que les théories en cours sur les abus, le trauma et la dissociation participent d’un autre cycle d’oppression des femmes, de loin le plus dangereux parce que les théoriciens et les cliniciens se représentent eux-mêmes comme étant entièrement du côté de la « victime ». De ce fait, ils construisent un être humain impuissant, au lieu de restaurer son autonomie ».

L’écueil serait effectivement d’imposer un schéma univoque, systématique, désubjectivant, voire essentialiste pour mettre en sens le mal-être. « On fournit aux personnes perturbées et malheureuses une certaine image de l’origine de leurs maux, et elles s’en servent alors pour remettre en ordre et réorganiser la vision qu’elles ont de leur passé. Cette vision devient leur passé ».

Ainsi, l’enfance devient non seulement systématiquement suspecte d’avoir été le lieu d’abus refoulés rétroactivement, avec une reconfiguration du cadre interprétatif concernant le passé individuel ; il faut alors débusquer le traumatisme qui explique tout. Mais cette conception s’impose également de manière stéréotypée et collective, au point de proposer de façon univoque « une manière de concevoir ce qu’est un enfant et comment il se développe ».

« Les communautés. Les squattes. Si l’on ne fait pas attention, voilà ce que cela devient – des gens qui discutent interminablement de leur enfance de merde » Doris Lessing, « la Terroriste »

Agrandissement : Illustration 5

Ainsi, un passé reconfiguré advient à partir du moment où les événements de l’histoire personnelle sont ramenés à l’intérieur d’un cadre discursif spécifique de relations causale et explicative.

« Les multiples découvrent ou considèrent que la cause de leur état réside dans ce qu’ils se remémorent de leur enfance, et cela leur apporte de l’aide. On fait passer cela pour une étiologie spécifique (…). Nous assistons à une manière de s’expliquer soi-même non pas en retrouvant le passé, mais en le redécrivant, en le repensant et en le sentant à nouveau » (Ian Hacking).

Il s’agit à la fois d’une relecture et d’une réécriture des traces mnésiques, s’étayant sur des descriptions partagées, des signifiants hégémoniques, des sensibilités et des modalités construites en termes d’affection et de récit de soi, à travers une trame générique subsumée à la catégorie générale d’abus infantile. Un tel narratif causal fait partie intégrante de l’espace idéologique et socio-émotionnel dans lequel les individus vivent, pensent, sentent, communiquent, se racontent, avec une dimension normative, régulatrice et performative. De fait, nous ne cessons de reconstruire notre identité narrative, à partir de récits interprétatifs qui viennent expliquer la façon dont nous serions devenus ce que nous sommes. Ian Hacking suggère même que les profils « typiques » des familles maltraitantes sont également configurés par ces représentations collectives ; ainsi, ces dynamiques familiales « ont l’air ou sont peut-être devenues réellement semblables, parce qu’elles apprennent un nouveau langage et un nouvel ensemble d’émotions ». Et l’influence de certains thérapeutes imposant sans précaution leur propres schèmes idéologiques de causalité peut s’avérer problématique à ce niveau. Ian Hacking invite ainsi à « se méfier au plus haut point de tout spécialiste qui s’affirmer sûr de lui sur ces questions » …A bon entendeur.

De fait, aux États-Unis, une partie du mouvement contre l’abus infantile s’est progressivement polarisé sur les maltraitances rituelles et satanistes, avec l’émergence de souvenirs et de récits de plus en plus terrifiants et invraisemblables. Cette multiplication de témoignages se situait manifestement à l’interface des fantasmes individuels et collectifs, des effets de suggestion, des souvenirs-écrans, et d’un certain activisme militant, amenant aussi certains professionnels à encourager voire à induire des discours accusateurs, sans pouvoir s’appuyer sur des éléments tangibles ou crédibles. Or, « devant la multiplication d’événements bizarres révélés par les souvenirs retrouvés au cours de la thérapie - sans compter les théorisations stupides qu’ils ont provoqués- le doute fut jetés sur tous les souvenirs retrouvés en thérapie dans leur ensemble » …

Au fond, à travers cet enjeu du traumatisme infantile, c’est le statut du souvenir qui est interpelé, son degré de réalité, son caractère explicatif ou causal, sa fonction de reconnaissance, son maniement militant, identitaire, etc. Ce que Ian Hacking appelle le « cadre conceptuel de la mémoro-politique », qui se constitue à la fin du XIXème siècle, au moment où le trauma se « psychologise ». « Les traumas étant selon Janet impersonnels, ils n’exigeaient pas d’être réinterprétés, en particulier en ce qui concerne le travail de la mémoire. Au contraire, les traumas impliquant selon Freud des actions humaines, ils exigeaient alors d’être réinterprétés par un travail de la mémoire ».

Dès lors, au cours du siècle suivant, on assiste à une forme de politisation de la mémoire. A travers la focalisation sur les traumatismes dans l’histoire des personnes, il s’agit de mobiliser une source cruciale pour l’émancipation via un certain script narratif. Car l’enjeu est finalement de faire resurgir l’événement, de retrouver l’abus, de désigner rétrospectivement l’agresseur et, ainsi, de restaurer un récit performatif de soi, à travers une biographie remémorée. En parallèle, le trouble dissociatif devient une « manière sanctionnée culturellement d’exprimer sa douleur ».

Par ailleurs, Ian Hacking insiste sur la dilution et l’extension de la définition d’abus infantile depuis les trois dernières décennies : « on en est venu à considérer comme abusifs certains types de comportement qui précédemment passaient presque inaperçus. De nouvelles manières d’être abusifs sont apparues », avec un risque de glissement, de confusion, voire de banalisation des maltraitances les plus graves, tant sur le plan sémantique qu’au niveau de l’identification des pratiques et de leur catégorisation. En effet, « une fois que certaines barrières sont levées parce que plusieurs actes sont réunis sous une seule rubrique sémantique, celle des « abus sur enfants », alors certains actes précédemment perçus comme répulsifs peuvent devenir moins interdits ». Dès lors, selon Ian Hacking, « il ne faut pas écarter la possibilité que l’augmentation des cas d’abus sur enfants soit due en partie à la publicité donnée à cet abus, en ce qu’elle rend disponible de nouvelles descriptions sous lesquelles agir et, dès lors, par contagions sémantique, conduit à des actions bien pires encore ».

L’apparition de nouvelles catégories d’action offre-t-elle des possibilités inédites de pratiquer des conduites abusives ? A travers des effets de boucle, la diffusion de nouvelles définitions de comportement peut-elle engendrer des modes d’existence réorientés à travers un spectre d’actes représentables collectivement ? De nouvelles descriptions favorisent-elles l’émergence « d’opportunités » jusque-là inenvisageables, subsumées à ces catégorisations émergentes ?

En l’occurrence, la définition de l’inceste connait actuellement une tendance à la diffusion / extension, avec un risque non négligeable de dilution et de confusion. En effet, de plus en plus de comportements peuvent désormais être définis comme incestueux, incluant non seulement les agressions pédocriminelles indépendantes des structures de la parenté, mais aussi les climats incestuels, les transgressions d’intimité, et toutes les formes d’effractions de la sexualité adulte. Selon l’Association Internationale des Victimes d’Inceste (désormais dénommée « Face à l’inceste »), « l’inceste concerne la famille de sang et la famille élargie ainsi que la famille par adoption. Mais ce lien familial est avant tout pour la victime un lien de proximité, d’autorité, de confiance, de dépendance et d’amour ». Par ailleurs, « l’inceste c’est aussi tout ce qui concerne l’exhibition sexuelle et l’inceste moral ou inceste sans contact physique », ainsi que le « nursing pathologique ». Au fond, « l’inceste se caractérise par un abus de pouvoir, de confiance, une trahison de la part d’un proche sur un enfant ».

D’un côté, cette extension parait tout à fait légitime, pertinente et libératrice. Néanmoins, de l’autre, le risque est alors de banaliser la réalité de l’inceste, voire d’invisibiliser les formes les plus tragiques, traumatiques, insupportables, au sein d’un spectre de plus en plus élargi, faisant abstraction des conditions réelles d'existence...

Par exemple, la promiscuité favorise indéniablement la confrontation des enfants à la sexualité de leurs parents. Quand on vit entassé dans une même pièce exiguë, l’intimité et les frontières ne vont pas de soi…Est-ce pour autant de l’inceste ou la résultante d’enjeux socio-politiques, les effets du mal-logement et de la précarité ?…

Les normes d’une chambre à soi ne sont-elles pas celles de la bourgeoisie ? Et que reste-il des espaces de l'intime alors que les réseaux sociaux font effraction, à chaque instant, jusque dans les recoins les plus personnels ?

Par ailleurs, n'y-a-t-il pas une forme de contradiction à désigner comme incestueux l'exposition à la sexualité dans la famille, alors que, de façon ubiquitaire, s'affichent à chaque coin de rue des corps hypersexualisés et que l'accès à la pornographie est généralisée sans limite, dès l'enfance ?

Comment prôner une culture de la protection et du consentement, alors même que, selon le site gouvernemental Je protège mon enfant, « la majorité des contenus pornographiques aujourd’hui sur Internet tend à valoriser la domination masculine et à mettre en scène des scènes de violences à l’égard des femmes ». Et le pédopsychiatre Maurice Berger de dénoncer « une gigantesque régression civilisationnelle car le rôle de l’éducation est d’aider un enfant à domestiquer ses pulsions, à lier ses pulsions, son excitation avec des sentiments positifs à l’égard d’autrui, alors que le porno exacerbe les pulsions sans lien avec la tendresse ».

Selon Gail Dines, sociologue et féministe radicale, « le porno est au patriarcat ce que les médias sont au capitalisme : une sorte de porte-parole qui légitime notre système d’inégalités » - et qui fait le lit d'une culture de la prédation, bien au-delà de l'intimité familiale...

Agrandissement : Illustration 6

Or, de façon concomitante à un effacement des enjeux socio-politiques d'arrière-plan, Ian Hacking souligne qu'« avec l’expansion du concept d’abus sur enfants, de plus en plus de situations tombent sous la description d’ « abus sur enfants ». Aussi y-a-t-il davantage d’abus sur enfants à rapporter ». De surcroit, l’envers de ces situations peut aussi être assez sordide, avec des « querelles vicieuses entre parents sur le point de divorcer » se focalisant sur des ambiguïtés relationnelles, voire une forme d’instrumentalisation – alors même que d’authentiques situations de maltraitance ne sont pas prises en considération par la justice... Dans ce contexte, « de petites firmes d’avocats devinrent des géants nationaux en prenant la défense des pères qui prétendaient avoir été diffamées par leurs épouses voulant la garde de leurs enfants » …Ce qui souligne, à nouveau, à quel point des catégorisations nouvelles des comportements charrient tout un écosystème institutionnel spécifique : groupes militants, campagnes politiques, témoignages, spécialistes et experts adoubés, dispositifs de repérage et de prise en charge, groupes d’intérêts, judiciarisations, etc.

« Il n’y a que dans notre société, et seulement depuis une trentaine d’années, que le tabou de l’inceste s’est étendu constamment, jusqu’à condamner n’importe quel type d’excitation, de gratification ou d’implication sexuelles. Cette extension est survenue presque d’un jour à l’autre. Pourquoi ? ». Pour Ian Hacking, ce phénomène est partiellement en rapport avec la liaison qui s’est opérée entre abus sexuels et maltraitance infantile, avec une tendance à tout ramener à la notion élargie d’inceste. Ainsi, « l’inceste en est venu à signifier n’importe quel type d’activité orientée sexuellement impliquant un adulte et un enfant », allant de pair avec une extension parallèle du domaine de la sexualisation des comportements : « des comportements considérés auparavant comme véniels ont été jugés comme absolument monstrueux ». Ce qui dénote sans doute d’une évolution tout à fait positive en termes de sensibilité et de conscientisation, mais qui nécessite d’être pensé sur le plan de ses répercussions sociales et identitaires…De fait, Ian Hacking s’autorise à faire un rapprochement entre l’affirmation d’avoir subi un traumatisme sexuel et une forme de conversion. En effet, « depuis Augustin, les expériences de conversion ont toujours été associées à des confessions – la reprise de l’histoire de son propre passé, le vrai passé dont on avait nié l’existence ».

Dès lors, l’approche thérapeutique est envisagée comme une reconnaissance, une relecture et une restructuration de ses propres souvenirs, à l’aune d’un vécu commun et partagé. Cependant, Ian Hacking note avec malice que, dans ce cas, la confession ne concerne pas les péchés du sujet, mais ceux de son entourage familial, et plus particulièrement du père en tant que représentant du terrorisme phallocratique. Ainsi, « l’abuseur patriarcal est l’incarnation du diable, faisant se rejoindre des versions extrêmes de chrétienté radicale et de féminisme tout aussi radical au sein d’une alliance impie » …Mais cette figuration du mal fonctionne d'autant plus qu'elle s'aligne sur certains stéréotypes sociaux et genrés, concernant des hommes virilistes, dégénérés, appartenant à des milieux arriérés, aux marges et à la boue. Comme le rappelle Neige Sinno, l'hypocrisie sociale consiste à faire mine de « ne pas tolérer les amours entre enfants et adultes sauf quand il s'agit de grands hommes à qui tout est permis (Dante qui tomba amoureux de Béatrice à ses neufs ans, Pétrarque et sa muse Laure de douze ans, etc.) »...

En tout cas, on en revient aux enjeux d’une définition rétrospective des événements, à la fois sur le plan des souvenirs individuels de telle ou telle personnes que de l’histoire collective.

En effet, pour pouvoir agir intentionnellement sous une certaine description, il faut qu’une catégorisation descriptive partagée soit déjà disponible au niveau social. « L’intentionnalité d’une action n’est pas un événement mental privé ajouté à ce qui est fait mais elle est le fait lui-même pris dans un certain contexte ».

La tentation est alors, à travers une certaine rhétorique politique, de réécrire le passé à l’aune de descriptions rétroactives – alors même que les catégories mobilisées n’existaient pas pour les acteurs d’alors, ou d’ailleurs…A l’échelle individuelle, des scènes anciennes remémorées peuvent également tomber sous l’influence de nouvelles descriptions inexistantes au moment de l’épisode originaire. Or, « ces redescriptions du passé peuvent n’avoir pas été vraies dans le passé, c’est à dire n’avoir pas été des vérités touchant les actions intentionnelles et ayant un sens au moment où ces actions furent commises » - ce qui devrait inciter à la plus grande prudence lorsqu’il s’agit d’énoncer la « réalité historique » d’un sujet à partir de ses traces mnésiques.

Au fond, la structure de la mémoire est toujours narrative : notre identité se tisse en entrelaçant des fragments de notre passé, en combinant des souvenirs. « Les récits que nous faisons de nous-mêmes à nous-mêmes ne sont pas le contenu fidèlement enregistré de ce que nous avons fait et de la manière dont nous l’avons ressenti. Ils doivent s’entremêler au reste du monde et aux histoires des autres personnes, au moins en apparente, mais leur rôle réel réside dans la création d’une vie, d’un caractère, d’un moi ».

A travers ce processus complexe, des significations imaginaires sociales, des représentations culturelles, des suggestions collectives voire des phénomènes de contagion sémantique peuvent également s’infiltrer. Ainsi, bien avant le mouvement « #MeToo », Ian Hacking soulignait que la dimension victimaire est devenue un signifiant très prégnant dans certaines modalités contemporaines de subjectivation et d’identification narrative. « A une époque où l’on prend de plus en plus conscience de l’oppression réelle, les personnes désorientées et déprimées trouvent du réconfort en disant « moi aussi » ».

Mais dans quelle mesure certaines trames narratives identifiantes peuvent-elles être plus ou moins appauvrissantes, ou au contraire émancipatrices ? La dimension systématique de certaines assignations discursives ne tendrait-elle pas à entériner une forme de passivité, voire de fausse conscience ? Certains scripts systématiques ne deviennent-ils pas des protocoles ou des coquilles vides, qui entravent l’accès à une historicité plus singulière, ouverte et prospective ?

Agrandissement : Illustration 7

Ces questions complexes nous rappellent en tout cas à quel point l’enfance est au centre d’enjeux politiques qui vont bien au-delà de la réalité des négligences et des maltraitances.

En tout cas, les représentations contemporaines de l’enfant sont manifestement très contradictoires.

D’un côté, il y a de plus en plus une reconnaissance de l’immaturité de l’enfant sur le plan de sa sexualité, et de l’impossibilité d’un consentement dès lors qu’une relation d’emprise s’exerce.

De l’autre, on considère que les enfants pourraient librement, sans aucune influence de leur environnement au sens large, décider de leur sexuation et définir de façon autonome leur identité de genre…

« Des philosophes artistes et intellectuels libertaires signaient des tribunes qui associaient homosexualité et pédophilie et réclamaient la décriminalisation des deux pratiques comme si elles se rejoignaient dans le droit à une sexualité sans contraintes, pour tous, tant que les participants étaient consentants, quel que soit leur âge. Il s’agissait aussi de prendre en compte l’enfant comme une personne à part entière, détentrice de libre arbitre, capable de parole et de choix, et de le sortir des carcans qui brident ses désirs depuis toujours, le rendant esclave des adultes et de leurs institutions, famille, écoles, hôpitaux, prisons. Rendre à l’enfant son potentiel de sauvagerie, lui conférer une puissance créatrice, c’était aussi lui reconnaître le droit à une sexualité. Il est possible que mon beau-père, quand il me parlait de notre relation et justifiait son existence, se soit inspiré ces idées. Mais ce ne sont pas les idées permissives de l’époque qui ont créé son discours ou guidé ses actes. A une autre époque, il aurait eu un autre discours. Il aurait toujours trouvé de quoi se justifier » Neige Sinno, "Triste Tigre"

La question de la sexualité infantile et de l’entrée dans la génitalisation pubertaire reste finalement un enjeu toujours aussi complexe et difficile à traiter, tant sur le plan individuel que collectif…

D’ailleurs, les pratiques d’excision et d’infibulation traduisent bien l’effroi que suscite la sexualisation des liens et la gestion de la pulsion sexuelle au niveau du groupe. Il faudrait donc entraver l’accès au plaisir orgasmique, éliminer les attributs du sexe féminin, maintenir les femmes dans un statut passif. Tout cela peut manifestement être considéré avec une certaine condescendance, témoignant d’une forme de contre-transfert culturel - ces mutilations sont intolérables, mais leur fondement anthropologique nous travaille toujours, à travers notamment les pratiques contemporaines de "désexuation". Manifestement, les aménagements rituels autour de la sexuation pubertaire ont toujours existé, pour traiter à la fois la différenciation de genre mais aussi pour intégrer la bisexualité et tout le spectre des ambiguïtés sexuelles. Ainsi, au XVIIème, la castration des jeunes chanteurs leur permettait de garder une voix divine, pure et originaire, tout en ayant le droit de chanter à l’Église...On élimine donc le masculin, pour paradoxalement préserver de l'impureté du féminin. Ainsi, le castrat se maintient dans une forme d'hermaphrodisme, hors du temps, préservé des souillures de la sexuation...Et ce statut particulier n'était pas sans attiser tout un éventail de fantasmes, de désirs et de pâmoisons......De quoi tomber en extase, face à cette figure angélique de l'androgyne, de l'enfance éternelle, à la fois désexualisée et hypersexualisée...

Néanmoins, dans notre réalité sociale contemporaine, cette problématique peut désormais se traiter avec d’autres formes de ritualisation tout aussi questionnables : prescription de retardateur de puberté, changement de genre, assignation à un statut de victime d’abus sexuel, refus de la sexualité, ou au contraire hypersexualisation, etc.

Notre représentation de l’enfance est décidément tissée de paradoxes.

D’un côté, on observe une dimension très normative et disciplinaire, avec une surveillance généralisée des enfants, à la mesure de la difficulté pour appréhender une quelconque dimension psychique, subjective, fantasmatique, pulsionnelle, ambivalente, conflictuelle, etc.

Dans cette logique, les écueils dans le développement infantile sont effectivement appréhendés comme totalement déconnectés de l’existence de l’enfant et de sa « dramaturgie » quotidienne : soit résultant d’un programme neurogénétique défectueux, soit émanant d’effractions traumatiques de l’extérieur. Mais l’enfant est en tout cas dépossédé, « déconcerné », de même que ses proches – sauf négativement, lorsque ceux-ci en viennent à incarner le rôle de l’agresseur, et qu’ils sont alors exposés à l’éventualité d’une déchéance de leurs prérogatives parentales.

D’un autre côté, s’affirme de plus en plus l’idée que l’enfant serait très précocement acteur et entrepreneur de soi, apte à consentir, à refuser, pour peu qu’une pédagogie efficace lui ait transmis les informations nécessaires pour garantir son libre accord. Cette autonomie prématurée induit également le refus de frustrer, d’interdire, d’imposer, de contraindre, ou d’exercer toute forme de violence à l’égard de cette revendication d’autodétermination infantile. Or, là se manifeste sans doute une forme de confusion entre la dimension intrinsèquement « violente » de l’éducation, processus qui consiste à sortir de soi, à s’excentrer, à différer, à sublimer, à s’altérer, à se socialiser, etc., et toutes les formes de violence contingentes et abusives…

En tout cas, la réalité de l’inceste est toujours empreinte d’une certaine obscénité, tant par rapport à l’abjection des pratiques réelles qu’en ce qui concerne les discours et les avis qui tendent à se répandre. La libération de la parole est certes une évolution salutaire, nécessaire, même si douloureuse. Le droit d’inventaire, les témoignages, le souci de nommer et de protéger, doivent absolument être portés au niveau politique, sans aucune restriction. Cependant, il faut aussi être conscient des écueils : dilution, voyeurisme, médiatisation extrême de l’intime, récupération et instrumentalisation, décomplexions pour désigner, assignation des enfants, contrôle social, etc.

La récente chronique de Ségolène Royale dans l’émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna est sans doute un exemple frappant de l’obscénité de certaines prises de position sur l’inceste. Comment peut-on aborder un sujet aussi sensible, tragique, compliqué, sur un plateau habitué à l’effusion pornographique, vulgaire, racoleuse, etc. ? Lors de sa première chronique, intitulée « Ségolène explique », cette figure de la vie politique française a donc choisi de faire de la pédagogie sur l’inceste, à la manière d’une professeure d’éducation civique, d’une experte auto-proclamée du fait de son statut d’ancienne ministre de la famille et de l’enseignement… « Il s'agit d'expliquer en termes simples et clairs, à partir de ma longue expérience, théorique et pratique, des sujets présumés complexes », aurait précisé Mme Royale, assurant avec aplomb que cette émission allait « faire surgir la prise de parole ». Assénant des vérités définitives et surplombantes, la nouvelle chroniqueuse de 69 ans affirmait ainsi que « la prise de parole c’est déjà un début de guérison », tout en estimant qu’il « ne faut pas attendre 45 ans, comme Emmanuelle Béart » …

Ici, pas de pudeur ou de tact, pas d’incertain, pas d’errements, mais de la certitude, servie au milieu d’autres abjections pour faire de l’audience et exister médiatiquement sous prétexte de compassion…

Dégueulasse.

Agrandissement : Illustration 8

Mais quels autres cheminements pourraient exister ? Quelle écoute des vécus singuliers et des réalités d’effroi ? Quelle prise en compte des subjectivités irréductibles, quelle reconnaissance d’un savoir logé au sein des histoires intimes, bien loin des assertions d’experts ?

A suivre…