Au-delà des drames singuliers, le codage systématique des souffrances en termes de traumatisme traduit sans doute une évolution sociale particulière en termes de représentation des causalités du mal, avec une « restructuration des soubassements cognitifs et moraux de nos sociétés, mettant en jeu le rapport au malheur, à la mémoire, à la subjectivité » (Didier Fassin et Richard Rechtman). Ainsi, l’omniprésence du traumatisme constituerait « un nouveau langage de l’événement » et consacrerait l’avènement d’un nouveau « régime de véridiction », susceptibles d’énoncer « une vérité de l’humain au détriment d’autres registres possibles de qualification et d’action ».

La narration traumatique de soi devient donc une « ressource grâce à laquelle on peut faire valoir un droit », et les blessures mémorielles participent tant à la construction des identités individuelles que collectives. De fait, en termes d’appartenance, le récit et la mémoire doivent désormais s’inscrire dans un rapport traumatique au passé « par lequel le groupe s’identifie comme victime à travers la reconnaissance d’une expérience partagée de violence subie ».

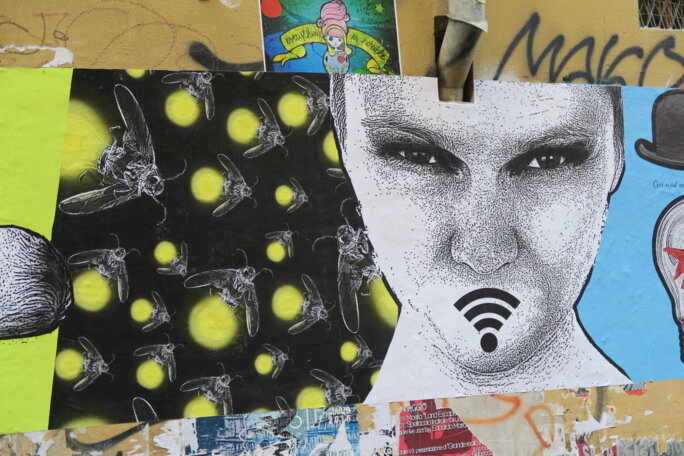

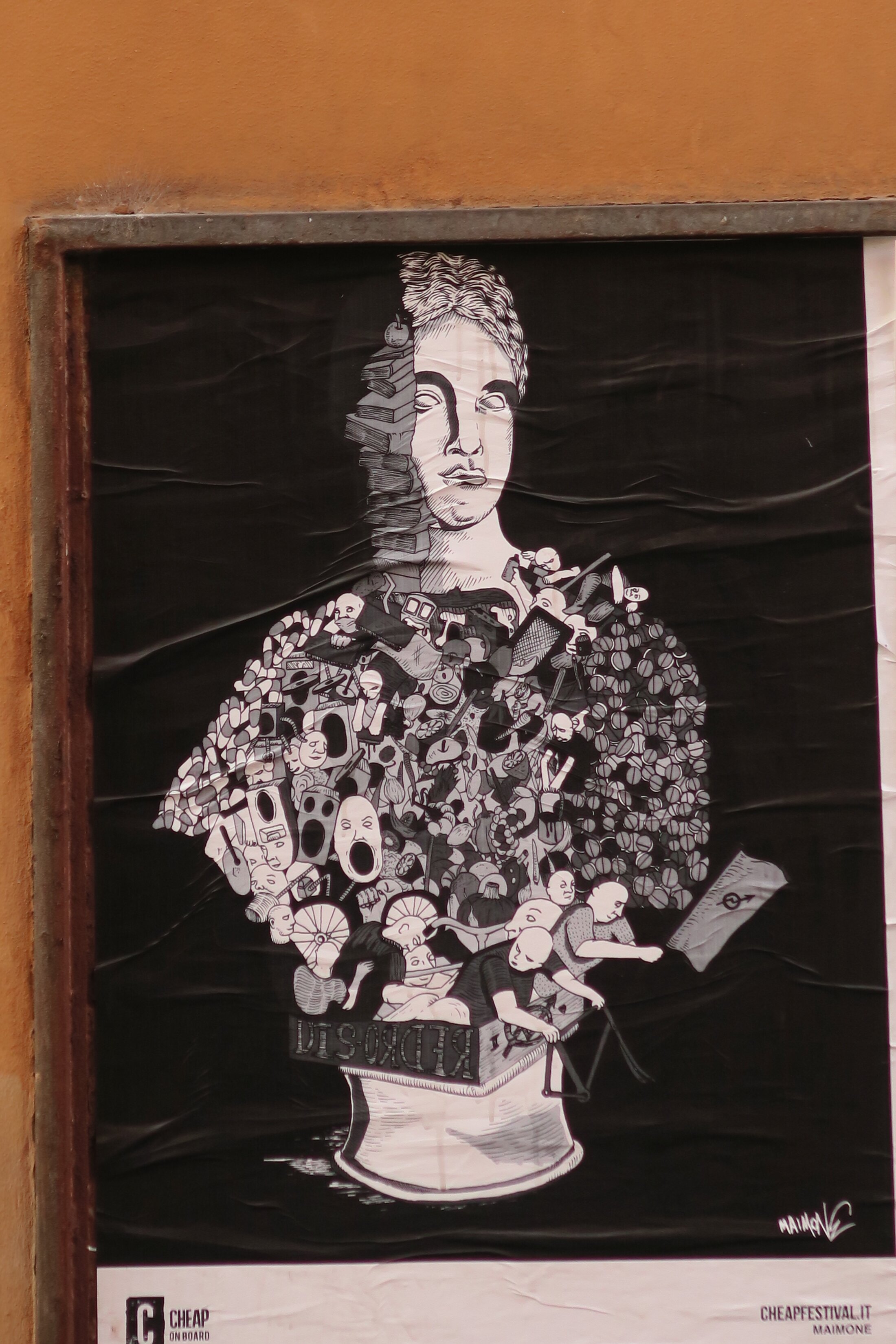

Agrandissement : Illustration 1

D’un côté il y a évidemment une libération indéniable par rapport au fait de pouvoir dénoncer les agressions et les préjudices subies. Mais de l’autre, il y a aussi le risque d’une dilution de l'expérience singulière au sein d’une identification victimaire univoque et systématique. De surcroit, « l’universalisation du traumatisme conduit à sa banalisation », avec des effets d’invisibilisation et de nivellement tendant à mettre sur le même plan des « micro-agressions » et des violences beaucoup plus graves : « non seulement les échelles de la violence disparaissent, mais plus encore leur histoire s’efface. Il n’y a pas de différence entre le survivant d’un génocide et la victime d’un viol ». Fassin et Rechtman décrivent ainsi une « tension entre universalisation et historicisation ».

Par ailleurs, « l’empire du traumatisme » induit également une médicalisation des violences sociales, avec une forme de politisation paradoxale qui se déploie davantage sur le registre de la plainte et de la reconnaissance, plutôt que sur la volonté collective d’intervenir sur les déterminants socio-politiques des agressions. Le traumatisme devient une forme consensuellement acceptée pour exprimer le tragique de l’expérience humaine, ce qui confère un succès manifeste à cette catégorisation nosographique des affres de l’existence – non sans implications anthropologiques. Là se déploient à la fois des effets de désignation, de classification, voire de prédiction rétroactive, ainsi qu’une forme de « correspondance entre l’économie morale et la théorie médicale ». En effet, la reconnaissance du préjudice en passe alors par l’authentification du traumatisme, la victime devenant légitime à mesure que celui-là vient l’attester, sur le plan médical mais aussi éthique. La revendication traumatique, avec sa généalogie morale, procède ainsi d’un « travail collectif par lequel une société définit ses valeurs, ses normes, et les incarne dans des subjectivités particulières ».

Dans cette logique, le consensus explicatif tend à cibler exclusivement l’événement traumatisant en tant que facteur étiologique nécessaire voire suffisant du mal-être, mais également comme déterminant identitaire. Dès lors, les dynamiques intrapsychiques ainsi que la conjonction entre une personnalité singulière et l’intégration d’une configuration spécifique sont désormais reléguées. Seul l’événement hors du commun, susceptible d’ébranler de façon standardisée les capacités psychiques de résistance de tout un chacun, est responsable de la décompensation pathologique.

En conséquence, la narration victimaire devient à la fois une demande de légitimation médicale concernant l’implication du traumatisme dans la souffrance, mais elle se transforme également en combat politique, en revendication de droits, en reconnaissance identitaire, avec des exigences de priorisation de telle ou telle cause. Indéniablement, l’impact collectif et médiatique du traumatisme, ainsi que son usage militant, tendent à différencier les victimes selon des critères de légitimité morale.

D’ailleurs, sur un plan collectif, « l’histoire du traumatisme psychique apparait comme une succession de réappropriations et de dépossessions, incluant les uns sur un monde inégal et excluant les autres ». Ainsi, l’hégémonie du traumatisme contribue « à construire de nouvelles formes de subjectivation politique et de nouveaux rapports au monde contemporain ». Mais ce mouvement collectif ne tend-il pas à abolir la complexité incommensurable du drame existentiel et de l’expérience subjective, « en ce qu’elle a toujours à la fois d’unique et de commun, nécessairement inscrit dans une histoire individuelle et collective » ? Où se situe le sujet, à partir du moment où il est exclusivement rabattu sur son script traumatique ? De fait, « le traumatisme psychique n’énonce jamais que la vérité que l’on est prêt à entendre sur la victime » …Là se déploie manifestement une norme discursive et anthropologique orientant la construction politique des subjectivités, et censé produire la vérité des victimes sur un mode consensuel effaçant les aspérités.

Nonobstant, « le traumatisme oblitère les expériences. Il opère comme un écran entre l’événement et son contexte d’une part, le sujet et le sens qu’il donne à la situation d’autre part. En réduisant, dans la terminologie clinique ou le langage commun, le lien entre ce qui s’est passé et ce qui est vécu à un ensemble de symptômes ou même de représentations prédéfinis (le fait d’avoir été traumatisé), il élude la diversité et la complexité des expériences, la manière dont elles s’inscrivent dans des déterminations multiples, dans une histoire collective, dans une trajectoire personnelle, dans un moment biographique ».

Cependant, la reconnaissance du traumatisme identifie, visibilise, ordonne et différencie, tout en mettant à distance l’altérité. En effet, le bien-fondé du statut victimaire suppose une évaluation politique et éthique plus ou moins consciente, et souvent basée sur la proximité culturelle et sur les possibilités de s’identifier. Dès lors, des gradients de légitimité s’établissent parmi les victimes, et l’usage du traumatisme, en tant que catégorie morale, peut se dévoiler comme « le principe d’une nouvelle répartition entre les hommes », la médicalisation et la catégorisation nosographique ne venant finalement que renforcer ce principe de légitimation éthique…Ma souffrance est officiellement reconnue en tant que catégorie objective, donc j’existe à travers l’officialisation de ce statut identitaire - au détriment de tous ceux qui, pour des raisons socio-culturelles ou de priorisation politique, ne rentrent pas dans cette identification et sont donc condamnés à être délégitimés et invisibilisés...Le traumatisme peut ainsi devenir l'objet d'une lutte antagoniste et mimétique pour la reconnaissance.

Dès lors, en dépit des critiques nécessaires qu’on doit adresser la psychanalyse, on peut aussi considérer que la théorisation freudienne propose de dialectiser les enjeux traumatiques avec leur intégration à chaque fois subjective et singulière, permettant sans doute d’ouvrir des horizons de subjectivation plutôt que d’enclore des identités normées…

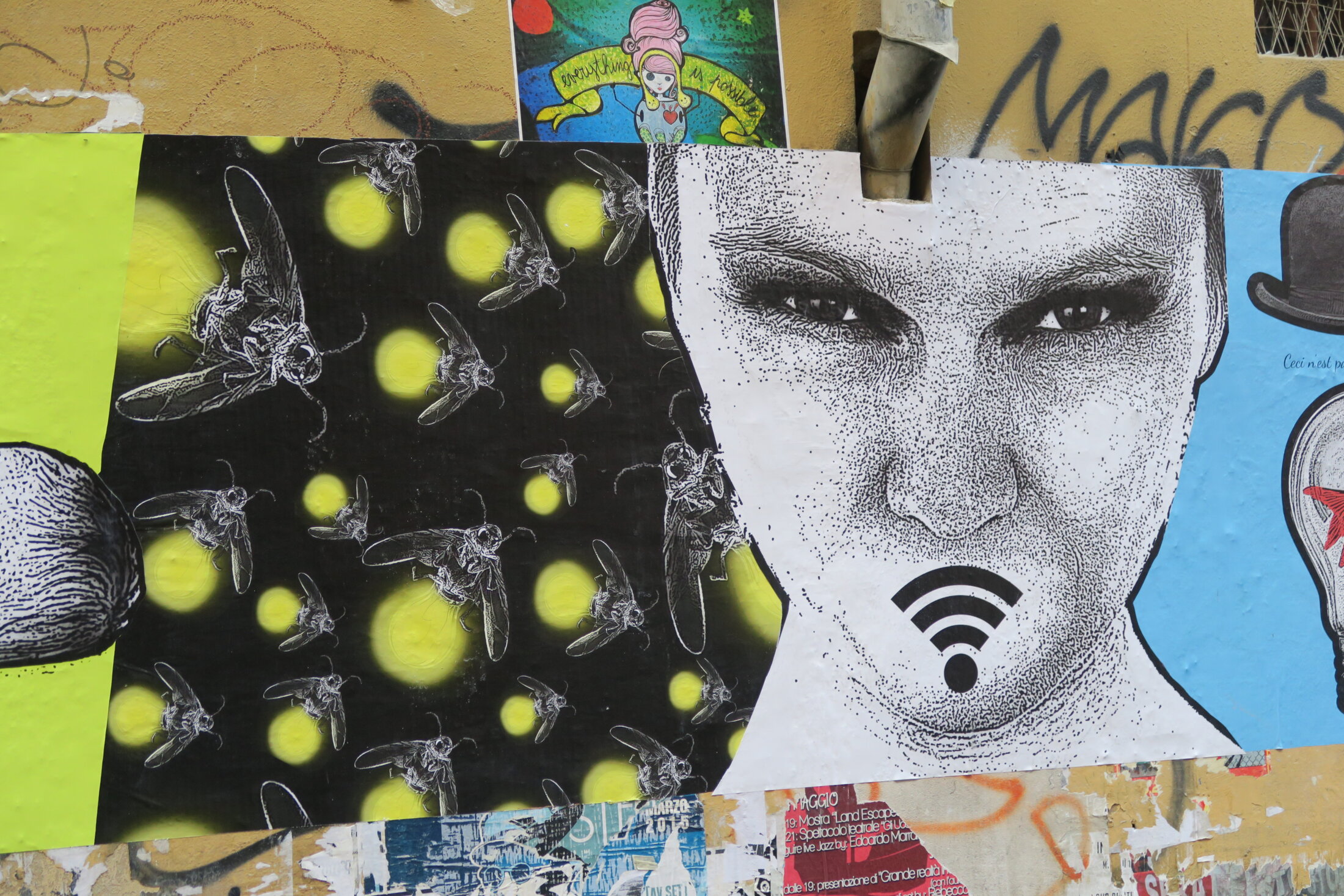

Agrandissement : Illustration 2

A ce niveau, la psychanalyse a sans doute son mot à dire, en réintroduisant de la complexité, en épaississant les enjeux, en prenant en compte les phénomènes de transmission, les effets d’après-coup, les incorporations et les défenses tant individuelles que collectives face à la dimension effractante du sexuel. L’écueil serait ainsi de « jeter le bébé et l’eau du bain », et d’en arriver à une critique à la Sophie Robert, ou dans le style du « Livre noir de la psychanalyse ». Ou encore de rejouer les réactions scandalisées, bourgeoises et conservatrices, à l’égard de la « découverte » freudienne de l’inconscient et de la sexualité infantile - toutes les personnes, et notamment les nourrices, qui s’occupaient des enfants avaient évidemment l’intuition d’une forme de vie sexuelle chez les enfants, bien avant sa théorisation freudienne, ce qui n’impliquait pas de la confondre avec la sexualité génitale…Par ailleurs, il faut sans doute se prémunir de la dichotomie clivante entre réalité et fantasme. L’espace psychique se déploie justement à l’intersection de ces dimensions, et notre intériorité n’est pas uniquement le lieu d’une inscription mécanique et réflexe des agressions de l’extérieur, un engramme systématique et fidèle des événements traumatiques. Toutes nos productions fantasmatiques s’originent évidemment dans le réel de nos expériences, de nos histoires, de nos douleurs et de nos blessures. De strates en sédimentation, tous ces éléments de vécus se remanient, s’entremêlent, et parfois se figent dans des bassins d’attraction.

Quelque chose se tisse à l’interface, ou au contraire tend à se répéter, inlassablement, avec des effets de confusion et de reconstruction – ce qui ne revient pas à dénier la réalité du traumatisme, mais à souligner sa diffraction au sein d’un vécu subjectif.

« Plus on est loin des faits, plus les faits sont impensables, plus il est difficile de compter sur la fidélité des souvenirs. C'est paradoxal, car en dépit de l'évidente imprécision de la mémoire individuelle, le souvenir traumatique est très inscrit, il a tendance à se répéter comme un film, qui surgit même parfois de manière involontaire, dans des moments d'abandon, dans les rêves. Et pourtant, ce film dans lequel on est plongé malgré soi ne représente peut-être pas ce qui s'est passé réellement » (Neige Sinno, Triste Tigre).

Les méandres de la mémoire, de la mise en souvenirs, de la superposition, de la transformation traduisent justement la « psychisation » de l’expérience, qui peut être entravé par l’actualité réitérée du traumatisme qui effracte et submerge.

« Tout ce qui a rapport au viol s'est actualisé tellement souvent, tous les jours sans doute, depuis que c'est arrivé, et s'est congelé dans mon cerveau, c'est donc à tout moment disponible, dans une forme toujours égale, une forme dans laquelle les sensations de trop de réel et d'irréalité se confondent, comme s'il s'agissait d'une seule sensation, la sensation d'une révolte de l'être tout entier qui, en se révoltant contre ce qui ne peut cesser de se produire, s'anéantit » (Neige Sinno).

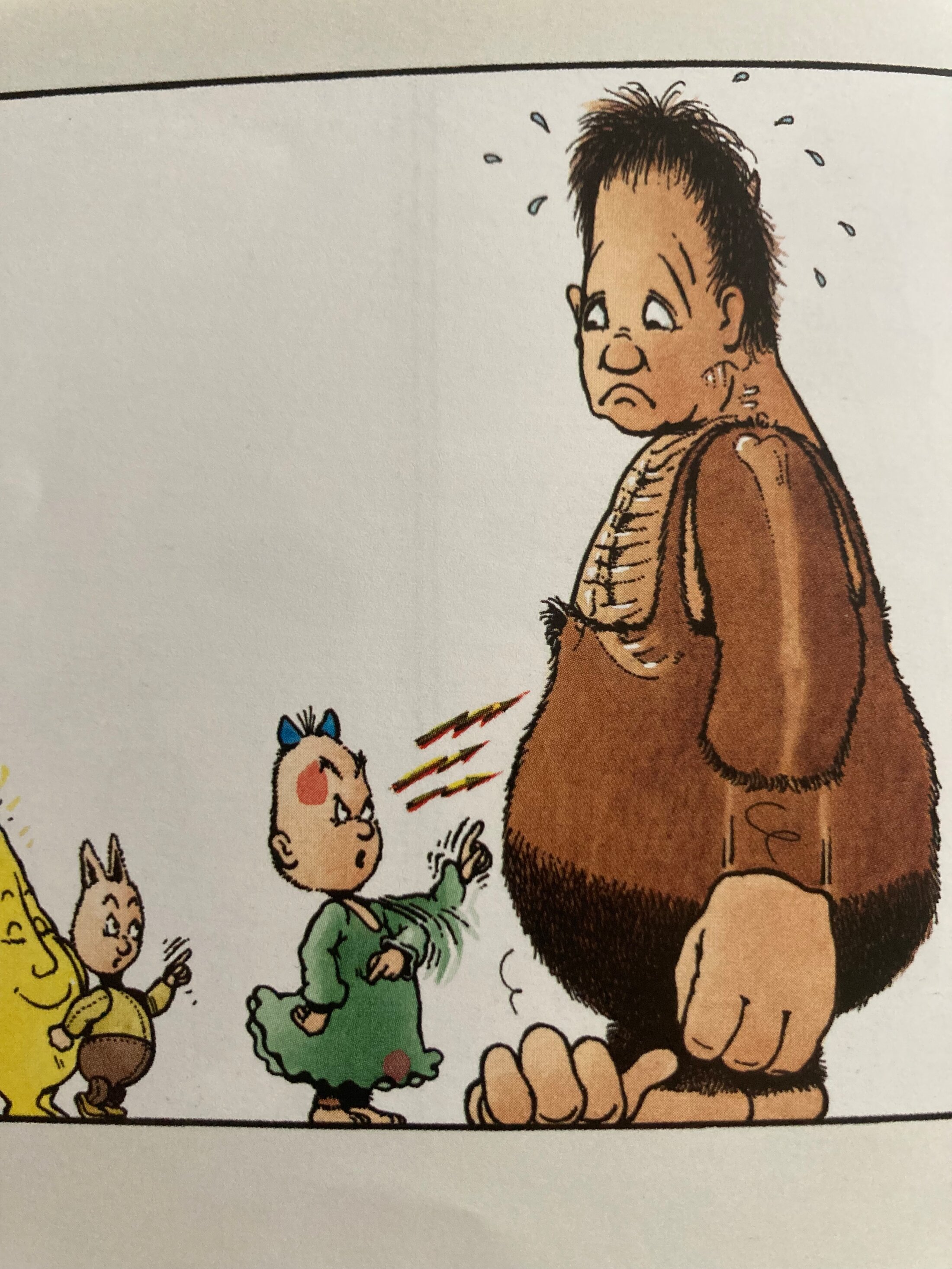

Agrandissement : Illustration 3

Le propre du traumatisme est effectivement d’entraver le processus de fantasmatisation. Là, l’intrusion ne peut se symboliser psychiquement, se transformer, elle se rejoue dans le registre de l’actuel, des réminiscences, des phénomènes dissociatifs, ou dans la sphère somatique. Là, un corps étranger a pénétré le psychisme, en a pris possession, et ne peut plus être réapproprié et métabolisé. Là, la compulsion de répétition entre en scène, remettant sans cesse sur le tapis l’effraction inélaborable, l’indicible du creux et du trop.

Mais la finalité du travail analytique est-elle étiologique ? Faut-il démasquer le traumatisme derrière chaque souffrance existentielle - ce qui ne signifie pas d’en rejeter l’éventualité ? On pourrait d’ailleurs penser, à l’instar d’Otto Rank, que la vie, en soi, et notamment la naissance, serait d’essence traumatique. La rencontre de l’altérité, la prégnance du sexuel, les vécus de détresse originaire laissent des traces indélébiles. Par ailleurs, la condition humaine est tissée de pertes, d’effroi, de violence, de négatif et d’abandon. Des traumatismes en creux, par carence, par manque, par désajustement. Le nier ramènerait à une forme de déni, et à toutes les dérives des psychologies positives et autres développements personnels -ou au fantasme qu’une organisation sociale juste et pacifiée viendrait dissoudre le caractère tragique et pathique de l’existence.

Cependant, il y a d’un côté des épreuves existentielles, et de l’autre des traumatismes qui entravent et empêchent de vivre. Mais il y a aussi des douleurs absolument abyssales qui ne pourront pas forcément être rapportées à un traumatisme identifiable, dans sa réalité historique circonstanciée. Et il y a aussi les traumatismes collectifs, les « dégâts » collatéraux, les violences encryptées, les transmissions transgénérationnelles…Des paroles évanescentes, des effets de discours, des vides et des béances.

Écouter, absolument, la réalité du sujet et de sa parole est un préalable éthique et clinique incontournable - ce qui suppose à la fois d’être de plain-pied, affecté, altéré, tout en ayant la possibilité de faire un pas de côté et de se décentrer. Mais avoir un vertex univoque de compréhension et d’interprétation, chercher à imposer systématiquement un schéma étiologique traumatique, s’inscrire dans une posture « d’enquêteur » peut aussi constituer une forme de surdité et de violence. La position clinique suppose effectivement d’accepter l’humilité d’une méconnaissance, et de se dégager des préconceptions que l’on pourrait vouloir forcer, des fantasmes de savoir a priori, de la volonté de trouver une cause, un responsable, de confirmer une identité victimaire, etc. Ce qui, en contrepartie, suppose l’impératif de prendre complètement en considération l’énonciation des abus ou des violences, et de se positionner en conséquence le cas échéant, sans transiger. Ne pas considérer la réalité des vécus traumatiques et des violences subies constituerait effectivement une tragique erreur clinique et éthique. Car, cette silenciation, ce désaveu après-coup, ferait alors le lit du second temps du traumatisme, favorisant son enkystement et un sentiment de dépossession ou de responsabilisation du sujet souffrant.

Or, à ce niveau, force est de constater la prégnance des communautés de déni. A l’heure où la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (Ciivise) se poursuit dans la dissolution, rappelons que 37% des affaires de violences sexuelles incestueuses auraient été classées sans suite en 2022. D’après le rapport de la Ciivise du 17 novembre, seule « une [plainte] sur dix » aboutit à la « condamnation de l’agresseur » dans les cas d’inceste, avec un taux de déperdition spectaculaire tout au long de la chaîne pénale, et un phénomène massif d’invisibilisation témoignant sans doute d’un manque de volonté politique, de défauts d’organisation, mais peut-être aussi de dispositifs spécifiquement institués pour expédier vers les limbes des réalités trop gênantes…Rappelons tout de même que 160 000 enfants seraient victimes de violences sexuelles chaque année en France…Le réel insiste, insoutenable…

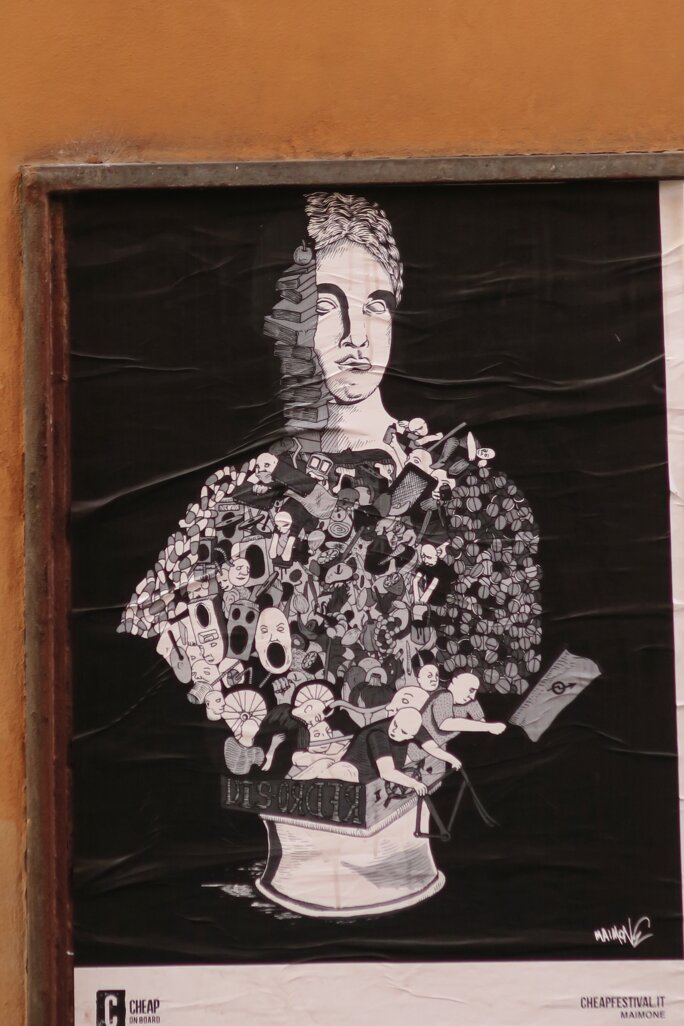

Agrandissement : Illustration 4

Cependant, et on a déjà insisté sur ce point, un autre écueil consisterait également à invisibiliser les situations les plus tragiques à travers une forme d’extension / dilution de l’inceste, voire de toutes les formes de traumatisme.

Ainsi, la notion même de traumatisme ne risque-t-elle pas de devenir un vaste fourre-tout, mettant sur le même plan des situations très différentes ? Qui a-t-il de commun entre des micro-agressions répétées du fait de discriminations instituées, des carences affectives précoces en rapport avec des situations abandonniques, une histoire familiale scellée par des cryptes mortifères, un viol, des scènes de guerre, ou encore des tortures systématiques ? Certes, le point commun peut être considéré comme le débordement du pare-excitation, avec ses effets de perplexité, d’hébétude, de passivation absolue et de désubjectivation. Selon S. Freud, il s’agit d’une expérience vécue qui apporte, en l’espace de peu de temps, un si fort accroissement d’excitation à la vie psychique que sa liquidation ou son élaboration par les moyens normaux et habituels échoue. Cependant, une même situation traumatisante, si tant est que l’on puisse « comparer », aura sans doute des effets différenciés en fonction des personnes, de leur histoire, de leur vécu, de leurs failles, de leurs défenses, de leur positionnement singulier, etc.

Le sociologue Wilfried Lignier souligne ainsi que la notion de traumatisme occupe désormais « une place importante dans les manières ordinaires (et parfois obligées) de saisir les conséquences intimes des expériences passées », comme si le scénario traumatique devait systématiquement « prendre en charge le poids spécifique de la violence, plus ou moins extrême, dans la formation de notre intériorité ».

Or, au-delà des situations traumatisantes de par leur caractère d’exceptionnalité, la dimension traumatique peut aussi s’égrener dans la quotidienneté et la ritournelle des violations répétées. « L’effet des expériences abusives sur notre habitus tend à s’expliquer partiellement par une intégration à l’ordinaire, au temps long – quand bien même cette intégration se fait sur le monde discret de la répétition événementielle, et non sur celui de la pure continuité des habitudes ». Il existe ainsi des pratiques d’emprise qui peuvent se déployer insidieusement, s’insérer dans les relations sociales habituelles, faisant perdurer l’épreuve d’une violence réitérée, au-delà d’un événement circonstancié. A ce niveau, l’entourage, le socius, les institutions, peuvent contribuer à minimiser, à taire, à effacer du discours tant privé que public les traces de l’ordinaire abusif. Parfois l’événement traumatique « officiel » ne vient d’ailleurs que rejouer un effondrement originaire qui a déjà eu lieu du fait des carences et abus cumulatifs, et qui restait sédimenté, dans l’attente d’un redéploiement figuratif en après-coup.

Comme le rapporte Wilfried Lignier, « la reconduction pratique de l’inceste s’opère de toute façon en deçà du silence public ». Il y a effectivement une socialisation normative, une forme de pédagogie de l’abus qui tend à s’intérioriser et à organiser les perceptions et les représentations de l’incesté. « Comme les autres violences sexuelles, l’inceste n’est souvent pas, en fait, un événement pur, isolé dans le temps : il se répète, il dure, il devient, dans bien des cas, quasi habituel, et à ce titre directement susceptible de générer des dispositions ». Le « ça-va-de-soi » intrafamilial conduit à une forme d’acceptation universalisante : « c’est ainsi, c’est normal », avec le risque d’une reconduction dans la pratique. L’inceste, ébranlant à la base le sens de l’intimité et de la sécurité, ne peut que venir infiltrer, ultérieurement, toutes les situations qui viennent mobiliser ces dimensions interactives, et qui pourront dès lors revêtir un caractère traumatique.

A l’évidence, la clinique du traumatisme est un travail d’équilibriste, qui suppose de pouvoir entendre, éprouver, sans forcément induire ni rechercher. Il s’agit peut-être d’un idéal auquel on ne peut jamais pleinement accéder, pris dans les affres de notre contre-transfert, de nos tâches aveugles mais aussi des déformations que nous induisons par notre « activisme » plus ou moins conscient…Essayons au moins de reconnaitre que nous nous débattons, à chaque fois, pour aider, soutenir et défendre toutes les personnes qui prennent le risque de la confiance et de l’espoir…

Par ailleurs, dans certaines théorisations, il semble exister une confusion entre le registre de la « violence primaire » et celui des « violences secondaires », entre la « séduction généralisée » et la « séduction traumatique », ainsi qu’entre les enjeux inhérents à la vulnérabilité originaire et les dynamiques d’emprise.

Expliquons-nous. Par « violence primaire », Piera Aulagnier entendait le processus nécessaire qui « impose » des représentations et des interprétations à un être initialement totalement immature et dépendant, afin de pouvoir faire émerger son espace psychique et de le socialiser. Il s’agit donc d’une « action psychique par laquelle on impose à la psyché d’un autre un choix, une pensée ou une action qui sont motivés par le désir de celui qui l’impose mais qui s’étayent sur un objet qui répond pour l’autre à la catégorie du nécessaire », catégorie recouvrant « l’ensemble des conditions […] indispensables pour que la vie psychique et physique puisse atteindre et préserver un seuil d’autonomie au-dessous duquel elle ne peut persister qu’au prix d’un état de dépendance absolue ».

Cette violence de l’interprétation établit donc une intrication entre le désir et le nécessaire, elle soutient l’émergence subjective à travers l’effraction de l’altérité, tout en se faisant finalement méconnaitre dans sa dimension intrusive. De ce point de vue, elle se distingue radicalement des formes de violence secondaire, qui s’exercent non pour étayer la subjectivation, mais à l’encontre des processus d’autonomisation. Cette violence secondaire peut aller des phénomènes de violence symbolique, en passant par tout le spectre des manifestations du pouvoir sur un autre, pour s’étendre jusqu’aux abus les plus destructeurs…

De son côté, Jean Laplanche a développé les conséquences de ce qu’il appelle la « situation anthropologique fondamentale », c’est-à-dire l’interaction entre un adulte ayant déjà un inconscient structuré par des représentations refoulées, et un infans, réceptif de significations qu’il ne peut encore traduire. Une forme « séduction généralisée » sera alors inhérente au fait que cette relation charrie inévitablement des messages énigmatiques, « compromis » par l’inconscient parental, et en attente de traduction. Ces traces deviennent alors les objets-sources de la pulsion, c’est-à-dire les ferments de la vie psychique du sujet en devenir. Ce qui est donc inévitable et indispensable peut aussi être perverti à travers toutes les formes de « séduction traumatique », imposant de façon effractive certains avatars de la sexualité génitale à un être aux prises avec le registre de la sexualité infantile.

Le sociologue Bernard Lahire nous rappelle que le lien parent/enfant est structuré par un rapport fondamental de domination. Néanmoins, cette réalité peut à la fois être la source du soin, de l’attention portée à la vulnérabilité et de la responsabilité face à cette dépendance originaire, mais aussi la potentialité de toutes les dérives d’emprise, de perversion et d’abus.

Agrandissement : Illustration 5

On perçoit bien l’ambiguïté inextricable qui peut exister entre d’un côté des phénomènes nécessaires à la subjectivation infantile, mais « violents » d’une certaine façon, et, de l’autre, les détournements auxquels ils peuvent conduire, à partir du moment où l’adulte ne s’impose aucune restriction de jouissance…

Or, dans un cas comme dans l’autre, la résultante peut être désignée par un même concept, qui serait celui de traumatisme inconscient, traduisant un excès de charge affective devenant « intraitable », mais qui ne devrait pas être systématiquement perçu comme l’effet d’un événement absolument intolérable pour tout un chacun. Au contraire, une situation ne deviendrait finalement traumatique que pour des raisons éminemment singulières, indéterminées, en dépit des potentielles effractions de l’extérieur. « Ce qui fait trauma, du point de vue de l’inconscient, ce n’est jamais l’effraction comme telle ; c’est la manière dont elle renvoie un sujet à un point de fixation qui le passive intégralement » (Silvia Lippi et Patrice Maniglier) – ce qui ramènerait au fond aux vécus indépassables de détresse originaire et de déréliction…

Chaque sujet serait alors caractérisé par son traumatisme propre, inexprimable, en rapport avec un vécu de passivation, sans possibilité de se le représenter dans un signe commun. En effet, le propre du traumatisme serait de venir perturber les grilles représentatives, de s’inscrire en dehors, restant à l’état de traces et de perceptions non symbolisables : « le traumatisme est cet événement errant qui ne passe pas parce qu’il n’a tout simplement pas de place dans le réseau associatif ». Il mobilise alors un afflux d’excitation énigmatique, sans possibilité de liaison. Ainsi, « les gestes déplacés d’un adulte à l’égard d’un enfant sont traumatiques parce qu’ils éveillent en lui une excitation pour laquelle il n’a pas encore de place ».

Le traumatisme serait ainsi tissé de paradoxalité : « pour qu’un événement soit traumatique, il faut qu’il ait un sens, une forme, une détermination, bref une « représentation », mais il faut aussi que ce sens, cette forme, cette détermination soit telle qu’elle excède la capacité même du sujet à donner un sens, à arrêter une forme, préciser une détermination, bref que l’événement soit irreprésentable ».

Au fond, c’est à travers l’affect que l’expérience traumatique maintient sa trace mnésique, qu’elle reste susceptible de se redéployer via notamment l’émergence de symptômes et la souffrance des réminiscences obscures.

La singularité subjective s’exprimerait finalement via son expressivité symptomatique, qui ne serait autre qu’une modalité déplacée de signification du traumatisme originaire. Ainsi, le symptôme peut être appréhendé comme un « signe obscur, surprenant, capable de générer un nouveau savoir, un savoir qui n’est ni remémoration, ni révélation, ni reconnaissance : autrement dit un savoir refoulé, inconscient ». Pour chaque sujet, le symptôme serait l’expression de sa propre opacité à soi-même, et en même temps de sa plus radicale authenticité ; là se manifesterait l’insensé et l’insistance du trauma, la symbolisation de son insymbolisable. Le fantasme serait alors une tentative pour verrouiller le traumatisme, pour le dissiper, alors que le symptôme le réactualise sans cesse – que ce soit sur un mode compulsif fermé, ou de façon plus créative et transformable. Le symptôme serait finalement « une solution inventée par le sujet » pour tenir à l’intérieur de l’espace traumatique, une réappropriation subjectivante, voire une forme de révolte, de « rébellion contre l’Autre traumatisant ».

Mais ceci n’est sans doute qu’une potentialité du symptôme, qui peut aussi se vivre comme une forme de repli, de répétition mortifère, univoque, qui renverrait toujours au même, à un drame individuel et isolé.

Dès lors, l’enjeu pourrait être de permettre au symptôme de (re)devenir une force socialisante, un désir de partage et d’interaction avec les autres. Certes, il est le représentant d’une singularité insondable, mais il peut aussi s'avérer créateur de lien social ; sauf s’il est uniquement codé et appréhendé en termes de déficit ou de préjudice victimaire. En effet, se vivre uniquement comme victime, c’est s’inscrire dans une identité stéréotypée, impuissante, imprégnée d’affects tristes, en dépit des scénarios communs mobilisés. « La victimisation crée l’illusion d’un savoir rassurant sur son propre traumatisme ». Là, l’espace de la créativité et de l’invention se rétracte, au profit d’une bascule dans un « On » boursouflé de ressentiment et coincé dans le préjudice.

Or, « nul n’est condamné à être victime du fait de son symptôme, que ce soit parce que ce symptôme est vécu en soi comme une malédiction qui monte de l’intérieur du sujet malgré lui, ou parce que ce sujet est représenté comme innocent en soi mais en butte à l’hostilité extérieure » (Lippi et Maniglier).

Pourrait-on, alors, envisager de reconnaître la puissance émergente et liante de l’expression symptomatique, son potentiel d’altération, d’affection, de mobilisation, de lutte contre les destins et les clôtures. Pourrait-on s’en saisir comme d’une aventure, d’une ouverture à la contingence, d’un appel à l’action collective et au Politique ?

Encore faut-il reconnaître et accepter sa vulnérabilité, ainsi que celles des autres, et se désidentifier des assignations épinglantes. Comme le souligne Vladimir Safatle, « être en détresse, c’est être ouvert à un affût qui me prive des prédicats qui m’identifient ». Ainsi, cette fissure existentielle permettrait de s’extraire des normativités appropriatives, à partir de « la force d’un horizon anti-prédicatif et impersonnel ». Être affecté pourrait aussi permettre de « construire des liens à partir de ce qui me dépossède de mes déterminations et prédictions », de rompre « les systèmes individualisés d’identités et de différences ».

Mais la reconnaissance et l’assomption d’une telle vulnérabilité émancipatrice suppose-t-elle nécessairement l’affirmation d’un Trauma spécifique, constitutif d’une identité symptomatique ? N’y-a-t-il pas quelque chose de trop schématique et réducteur à penser la différenciation subjective à partir de la spécificité d’une expérience traumatique ?

Y-a-il toujours un traumatisme originaire, lequel, tel un puits d’attraction, viendrait systématiquement orienter les expériences à venir ? Ne faut-il pas plutôt penser à des constellations plus complexes, hétérogènes, ambivalentes, tissées de douleurs, de déceptions, de carences, de violences, de désajustement, de manques, de trop ? Des sédiments superposés, mais surtout des effets d’après-coup, de remaniement, de dérives et de transformations ?

Pour en revenir à l’inceste, il sera sans doute pertinent de revenir sur les récits collectifs qui se tissent autour de cette réalité anthropologique, afin de mieux cerner l’évolution des sensibilités et des représentations.

A suivre