Ce samedi 8 juin, le Collectif « Penser/Panser les soins psychiques de l’enfant et de l’adolescent »

organisait son premier colloque à Bordeaux, sur le thème de « A quoi on joue ? De l’intime au politique, voyage au pays du soin et du prendre soin ». Cette association de Nouvelle Aquitaine, créée en 2021, a pour volonté de relier les professionnels de la pédopsychiatrie, de l’Education Nationale, de l’Aide Sociale à l’Enfance, et les familles, afin de mobiliser une créativité commune au service du soin.

Cette journée autour du jeu cherchait à réunir, à subvertir, à imaginer, à "retrouver l'étincelle de l'inattendu et de l'inédit". Et ce fut un grand moment de partage, tissé de rires, d'indignations, de luttes et d'espoirs. Car, de sketchs en témoignages, en passant par des ateliers participatifs, il s'agissait bien de pouvoir être affectés, ensemble, et de se remettre en jeu collectivement - ce qui, par les temps qui courent, constitue déjà un acte de mobilisation et de résistance...

A cette occasion, j'ai eu le plaisir de pouvoir apporter ma contribution ; voici donc le texte de cette intervention, en version intégrale - et en deux parties....

« Un adulte rigide est quelqu’un qui est parvenu à étouffer presque totalement en lui-même ces chances de fabulation, à tuer ou à perdre l’enfant qui l’accompagnait. Il existe une façon presque méprisante de se croire adulte et maître d’impérieuses distinctions entre l’imaginaire et le réel qui aident à tenir à distance les confusions enfantines. Maladie normale, maladie de la banalité donnant l’illusion d’être solide mais rendant aussi plus sensible aux fêlures. Au contraire, une véritable richesse de la vie dépend de ces ouvertures ménagées en nous dès l’enfance et qui permettent aux fictions et aux récits les plus variés de passer librement, de nous atteindre. Ainsi restons-nous disponibles, pour le rêve, pour les rêveries filées et filantes, pour une certaine « folie douce » qui est une des dimensions du conte et une condition de la santé » (Pierre Péju, La petite fille dans la forêt des contes).

Heureusement pour moi, je ne suis pas un type très sérieux, ne vous en déplaise. Contrairement à tous les pronostics, je n'aborderai pas la régulation synaptique et ses rapports avec le microbiote. Là, je vais plutôt blablater, déblatérer quelques élucubrations, car il faut bien jouer le jeu, un peu, sans se la jouer trop…Quoique.

En tout cas, voilà comment mes enfants évoquent mon travail : « papa, c'est trop bien ce qu'il fait : il reçoit des enfants pour jouer avec »...Initialement, j’ai trouvé ça gonflé ; j'avais envie de leur dire que c'était un peu réducteur et exagéré, que, tout de même, je m’en coltinais plein la face de la souffrance, du désarroi, et de la violence ; et puis, à tout bien considéré, j'ai réalisé que, dans le fond, ils avaient sans doute raison - comme d’habitude…- , et que je devais revendiquer pleinement cette pratique ludique. Oui, mon travail c’est de jouer, encore, d’essayer, d’insuffler, de résister à travers le jeu. Le soin du jeu ?! ça ne sent pas l’expertise et le respect des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles, tout ça…ça pue même l’hérésie ! Mais essayons de jouer au plus fin, de jouer des coudes, de jouer franc jeu en leur jouant un tour, sans tenir un double jeu ni jouer la comédie, sans jouer en sourdine ou jouer les martyrs, car, selon Aristote « il faut jouer pour devenir sérieux ». Et souffler n’est pas jouer.

Comme le dirait François Tosquelles, dans le soin psychanalytique, on autorise même le sujet à déconner. On lui dit : « déconne, déconne mon petit ! ça s'appelle associer. Ici personne ne te juge, tu peux déconner à ton aise ! ». Allez, jouons ensemble, réinventons des règles, voyons ce que ça donne…Violation délibérée des réglementations et des procédures standardisées !

Dans son roman « caché dans la maison des fous », Didier Daeninckx imagine cette scène chez le buraliste de St Alban :

« J'aime bien le tarot surtout si j'en invente les règles...

Le psychiatre catalan l'avait applaudi.

- C'est toute la différence entre le jeu et les enjeux ! »

Bon, il va falloir cessez ces enfantillages, les jeux sont faits, rien ne va plus ; maintenant, on arrête de jouer, on ne cache plus son jeu de dupes, on tire son épingle du jeu, et on applique enfin les méthodes raisonnables, tel un chien dans un jeu de quilles.

Car il y a des lieux où on ne joue pas, mais alors pas du tout : dans les centres référents diagnostics, à l'ARS, ou à la Délégation interministérielle à l'Autisme et aux TND. Là, le jeu est interdit, banni. Ici, ce sont des gens très sérieux et responsables, des vrais experts qui appliquent des protocoles validés, qui standardisent, qui rééduquent. Ici, on agit pour de vrai, on s’y croit ; à partir des preuves, on édicte et on classe. Et si on arrêtait de trier et d’étiqueter, ce serait une catastrophe, le monde s’effondrerait. Pas le temps de jouer, de rencontrer, d’être affecté. On enchaine, au suivant.

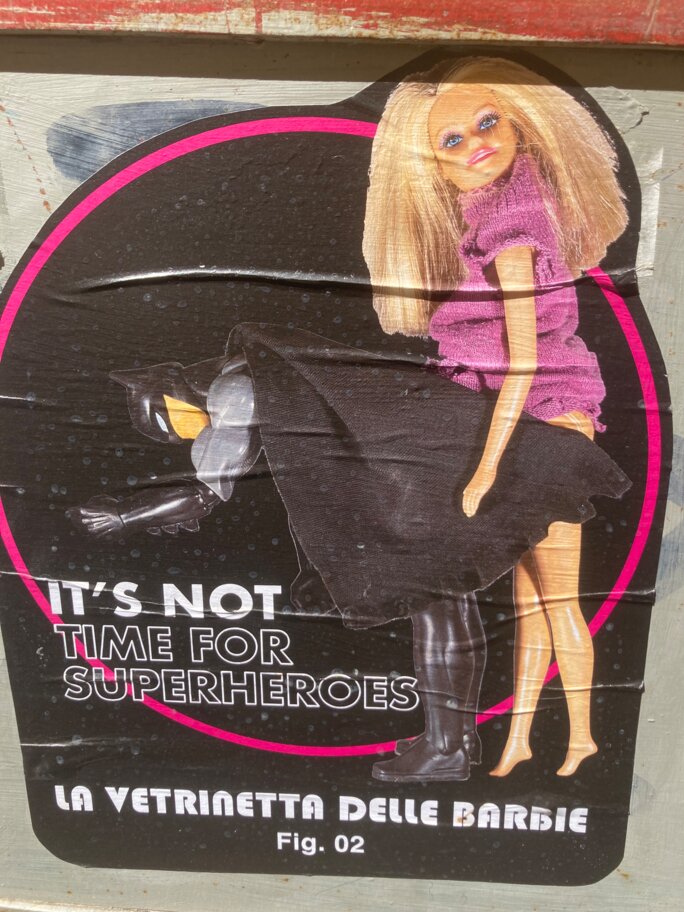

Agrandissement : Illustration 3

Dans ces lieux, on s’applique à enchaîner des actions, comme des mécanismes se commandant les uns les autres ; on s’absorbe dans son rôle, dans son statut, dans son savoir. Mais on ne joue pas, surtout pas. On réalise pleinement sa condition et sa fonction. On est sérieux, on désigne vraiment le réel, on connait le vrai, définitivement. Pas le loisir de divaguer ou de faire un pas-de-côté. On est dedans, de plain-pied, absorbé. Comme le déplore Henri Michaux, « c’est un homme sur un rail, celui qui ne sait pas jouer ».

Dans « Alice au Pays des Merveilles », tous les personnages rencontrés par la jeune fille se prennent pour des vérités en soi. Ils sont odieux, tyranniques, déterminés par la grammaire qui les gouverne. Or, de façon ingénue, Alice vient questionner leurs pompeuses évidences, dans la mesure où elle ne partage pas leurs implicites. Dès lors, sa posture naïvement socratique est vécue comme ridicule, fausse, exaspérante, non fondée sur les preuves, non recommandée par la Haute Autorité de Santé. Car ceux que l’absurde anime sont fanatiquement assurés de la validité de leurs édits. Alors qu’ils ne sont finalement que les pièces d’un jeu auquel ils participent autant qu’ils sont joués par des règles contingentes. Mais, galvanisés par la croyance que leur jeu est la réalité telle qu’elle doit être, il manifeste une hargne inquisitoriale dès qu’on cherche à débusquer d’autres alternatives. Ainsi, le personnage d’Humpty Dumpty peut-il se permettre d’être âprement autoritaire, parce qu’il tire sa légitime violence de sa proximité avec le pouvoir souverain. Il explique ceci à Alice : ses phrases à lui n’ont aucun sens, mais elles vont dans le bon sens.

« - Lorsque moi j’emploi un mot, répliqua Humpty Dumpty d’un ton de voix quelque peu dédaigneux, il signifie exactement ce qu'il me plaît qu’il signifie…ni plus ni moins.

-La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu’ils veulent dire

-La question, riposta Humpty Dumpty, est de savoir qui est le maître…un point c’est tout»

Cependant, malgré leur despotisme, leur arrogance et leur fureur, ces autorités statutaires ne sont que des conventions, des personnages d’un jeu qui se prend pour la réalité.

« -Taisez-vous ! ordonna la Reine, pourpre de fureur

-Je ne me tairai pas ! répliqua Alice

-Qu’on lui coupe la tête ! hurla la Reine de toutes ses forces.

Personne ne bougea.

-Qui fait attention à vous ? demanda Alice (qui avait maintenant retrouvé sa taille normale). Vous n’êtes qu’un jeu de cartes !»

En l’occurrence, le Salaud - au sens sartrien évidemment…- se définit par son esprit de sérieux, par l’importance sociale qu’il se donne et par sa mauvaise foi. Il renonce à sa liberté existentielle pour se pétrifier dans une assignation statutaire. Mais je rajouterais que le salaud pense également qu’il ne joue pas ; il est convaincu de ce qu’il raconte, alors même que ses paroles et ses actes ne l’engagent pas – il préfère engager l’existence des autres, comme des pions sur un échiquier. D’ailleurs, selon Fernand Deligny, les experts du ministère, ce sont « ceux qui peuvent juger d’un crawl ou d’une brasse, sans jamais se mouiller » …En l’occurrence, notre salopard de technocrate oublie sa propre contingence, mais aussi sa propre responsabilité. Il est persuadé que la Vérité est intrinsèquement avec lui, ce qui autorise, ou justifie, tout ce qu’il se croit tenu d’accomplir. On dirait un enfant se prenant pour un pirate intrépide, juché sur le toboggan du square, sauf que, contrairement à notre expert, le bambin n’est pas dupe. Il a un pied dans la piraterie mais, au fond, il a aussi besoin du regard rassurant de sa maman. A contrario, notre salaud s’y croit vraiment ; il s’imagine qu’il est devenu grand, et qu’il n’a plus besoin d’être conforté et consolé. C’est un ayant-droit, autosuffisant, convaincu de sa propre nécessité, de sa propre légitimité. Il est le seul à connaitre et à appliquer les règles du réel, à déchiffrer au-delà des apparences et des illusions. Il voit clair dans votre jeu.

A l’opposé de notre cher bambin, qui vient à l’instant de se transformer en dinosaure, qui assume sa liberté et son imaginaire, qui sait qu’il ne coïncide pas avec lui-même parce qu’il s’arrache et se déterritorialise, le spécialiste salopé est un « gros plein d’être ». Il se la joue en déniant le jeu, il évite le doute et le désarroi en se saisissant de lui et des autres comme des choses et des essences. Il se ment à lui-même, afin de constituer tous ses actes comme découlant rigoureusement de son statut. Il prétend que son petit jeu, mesquin et étriqué, tout plein de règlements abscons et chiants, c’est la réalité vraie, la seule qui vaille.

Il fuit l’angoisse et le néant qu’il y a dans la conscience du jeu. Car jouer, c’est accepter l’arbitraire, l’absence de fondement, la béance qui creuse nos histoires. L’abîme sans fond sur lequel se tisse nos fragiles scénarios.

Au fond, le salaud récuse, en toute expertise, notre condition anthropologique, à savoir la dimension créative du jeu comme fondement originaire de nos institutions. Non seulement une société sans jeu n’existe pas ; mais c’est même l’imaginaire ludique qui institue le social. D’après l’historien Johan Huizinga, « la civilisation humaine surgit et se déploie dans le jeu, comme jeu », avant de se sédimenter à travers un institué ritualisé. « La culture, à l’origine, est jouée ». « Même les activités visant directement à la satisfaction des besoins vitaux, telle la chasse, revêtent volontiers la forme du jeu dans la communauté archaïque ». Dès lors, « le briseur de jeu brise la culture même » - et il nous les brise grave…

Selon l’anthropologue Denis Cerclet, « parce qu’il n’y a plus de séparation entre les corps, parce que la distinction entre l’intérieur et l’extérieur devient poreuse, nous avons une société et cela grâce au jeu qui en constitue l’espace intime » …A bon entendeur.

Agrandissement : Illustration 6

Sur le plan collectif, le besoin de rituels traduit la nécessité de conférer une existence et une continuité aux institutions et aux structures sociales, tandis que la créativité ludique favorise l’émergence réitérée de nouvelles configurations institutionnelles. A l’interface du rituel et du jeu se déploient alors un espace intermédiaire, conjonctif, imaginaire, « comme si », qui vient mettre en scène l’arbitraire de l’institué et la puissance instituante du collectif.

Les structures culturelles et institutionnelles les plus complexes apparaissent étroitement associées à des structures ludiques, prises au sérieux, érigées en règles du jeu social, normes ludiques qui s’étendent finalement au-delà de la sphère du jouer. Ainsi, selon Roger Caillois, « toute institution fonctionne en partie comme un jeu, de sorte qu’elle se présente aussi comme un jeu qu’il a fallu instaurer, reposant sur de nouveaux principes et qui a dû chasser un jeu ancien ». Au fond, chaque révolution apparait avant tout comme un changement dans les règles du jeu, et ce qui caractérise une civilisation se révèle sans doute dans ses formes de jeux sédimentées au sein de ses institutions spécifiques.

Par ailleurs, le jeu est un outil d’apprentissage et de socialisation fondamental. On joue pour se préparer à vivre en société, avec les autres. Jouer permet de mettre en scène l’institutionnel, de le transformer, et de l’intérioriser. Cependant, même si le jeu ressemble aux actions ordinaires, il introduit du décalage, il dialogue avec l’invisible, il mobilise une imagination radicale ; il revendique l’aléatoire, conteste l’ordre établi, destitue les lois intemporelles. Le jeu met tout-un-chacun sur un plan d’égalité et de réciprocité ; il laisse surgir l’incertitude, les possibles et la liberté. Tout ce que les pouvoirs centralisateurs et autoritaires adorent, car gouverner, c’est prévoir ! Par exemple, historiquement, la chrétienté a mené une longue campagne contre jeu, l’opposant au sérieux, à la dévotion et au travail.

Au fond, toutes les dominations instituées se méfient de la puissance subversive du jeu. Néanmoins, une société sans jeu se dessèche inexorablement, se rabougrit et finit par se scléroser. Quand les procédures et l’application des règles ne laissent plus aucune marge de manœuvre, le corps social devient une organisation machinique, un pur dispositif managérial et concentrationnaire.

Le « pathologique » peut alors se concevoir comme l’allégeance à une norme unique, n’acceptant aucune déviance par rapport aux conditions de sa validité. A travers cette mécanisation de la vie, il n’y a plus de décalage ni d’imaginaire instituant : l’institué impose son ordre, immuable, dans un équilibre figé. Dès lors, plus rien ne peut advenir, l’horizon événementiel est obturé. Sans aire intermédiaire, les possibles subjectifs ne peuvent plus se mettre en scène, s’hybrider, se transposer en récits. Et le jeu ne peut plus exercer sa fonction régulatrice ; en effet, jouer permet de discipliner les instincts prédateurs et la soif de domination, en leur imposant une existence institutionnelle et sublimatoire : « rien d’ailleurs ne montre mieux le rôle civilisateur du jeu que les freins qu’il accoutume d’opposer à l’avidité naturelle » (Roger Caillois).

Indéniablement, une société saine devrait sans doute être capable de semer du jeu dans le travail, et du travail dans le jeu …Car, à travers le jeu, une communauté vivante peut exprimer son interprétation de la vie et du monde. Sur un plan collectif et individuel, le « jouer » contribue également à construire conjointement l’identité et l’altérité.

Agrandissement : Illustration 7

Une dose de ludique permet alors aux rituels de ne pas être uniquement une répétition immuable de l’ordre social, mais de devenir aussi des moments d’ « anti-structure » au cours desquels de nouvelles formes et des événements peuvent émerger, à travers la dimension subjonctive du « comme si ». Car le jeu tisse un espace délibérément séparé de la réalité ordinaire, qui transforme et subvertit le cours des choses. D’après Winnicott, « c’est sur la base du jeu que s’édifie toute l’existence expérientielle de l’homme ».

A suivre....

Post-scriptum :

Compte-tenu du contexte politique actuel, il m’a semblé opportun de rajouter un complément de circonstances. En effet, face à la menace fascistoïde, il est plus que jamais essentiel de se remettre en jeu, au sens propre et figuré. En 1935, à Vienne, Edmond Husserl écrivait « La Crise de l’humanité européenne et la philosophie », désignant l’accumulation « des symptômes innombrables de désagrégation de la vie » et le risque d’une « chute dans l’hostilité à l’esprit et dans la barbarie ». Face à ce péril, le philosophe en appelait alors à un « héroïsme de la raison ».

Or, au-delà de la nécessité de penser, peut-être faut-il également mobiliser un élan pour jouer et se jouer des spectres immondes.

D’une part, ne négligeons pas les écueils d’une certaine rationalité instrumentale, mise au service d’un idéologie : « Haute croissance, productivité, compétition étaient des notions que les nazis avaient portées à leur point d'incandescence dans leur insatiable course à la production et à la domination. Être rentable/performant/productif (leistungfähig) et s'affirmer (sich durchsetzen) dans un univers concurrentiel (Wettbewerb) pour triompher (siegen) dans le combat pour la vie (Lebenskampf) : ces vocables typiques de la pensée nazie furent [ceux de Reinhard Höhn] après 1945, comme ils sont trop souvent les nôtres aujourd'hui. Les nazis ne les ont pas inventés -ils sont hérités du darwinisme social militaire, économique et eugéniste de l'Occident des années 1850-1930, mais ils les ont incarnés et illustrés d'une manière qui devrait nous conduire à réfléchir sur ce que nous sommes, pensons et faisons » (Johann Chapoutot, Libres d’obéir). Le projet fasciste consiste à discipliner les individus, en tant que simples facteurs de production, à dévaster la Terre, en tant que ressource méthodiquement exploitable ; à éradiquer le non-rentable. Là se déploie la représentation d’une modernité devenue folle et débridée, refusant sa vulnérabilité et sa contingence.

D’autre part, il parait absolument nécessaire de mobiliser d’autres régimes d’affection : au-delà de l’effroi et de la sidération, retrouvons le désir et la puissance des joies partagées. Notre créativité collective doit pouvoir se déployer en préservant un lien vivant avec nos fêlures, avec nos expériences de deuil, d’absence, de manque, de résonance. Au-delà du morcellement hiérarchique et des clivages managériaux, restaurons nos singularités pré-individuelles, dépersonnalisons nous pour nous ouvrir aux multiplicités qui nous traversent, aux intensités qui nous parcourent. Dressons des formes provisoires, instables, des agencements éphémères de polyphonie, des constellations de voix.

Lutter contre l’arraisonnement des dominations hégémoniques suppose de se plonger dans des zones d’indétermination et d’incertitude, de franchir des frontières, de s’immerger dans des involutions créatrices, hors des corps programmés. Se frotter aux tumultes, en équilibre instable, glisser, rater, dévier… « Il faut porter en soi un chaos, pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante » (Nietzsche, le Gai Savoir). Abandonner toute foi, tout dogme, « se tenir sur les cordes légères de toutes les possibilités », « danser au bord même de l’abîme ». Cultivons l’art de jouer comme puissance de fluctuation, de subversion, de mutabilité.

Agrandissement : Illustration 8

Car l’homme accompli, pétrifié dans sa saloperie, ne sait pas jouer : « c’est que, même lorsqu’il se donne un hasard ou une multiplicité, il conçoit ses affirmations comme destinées à le limiter, ses décisions, destinées à en conjurer l’effet, ses reproductions, destinées à faire revenir le même sous une hypothèse de gain » (Gilles Deleuze, Différence et Répétition, Paris, PUF, 1968, p 152). Or, on peut apprécier le degré de limitations d’un tel individu au nombre de principes « solides », évidents, dont il a besoin pour tenir debout. Cet « impétueux désir de certitude », voilà ce qui conserve leur pouvoir aux religions, aux technocraties, aux dictatures…« Dès qu’un homme arrive à la conviction fondamentale qu’il faut qu’il soit commandé, il devient « croyant » »(Nietzsche, le Gai Savoir).

A cela, opposons un « devenir-enfant, qui fait une jeunesse universelle » (Deleuze, Mille Plateaux). Un devenir qui n’est pas ma petite enfance à moi, toute étriquée, mais celle du monde.

Car, dans le jeu enfantin, s’expriment les multiplicités, les meutes, les tribus ; tous « les agencements collectifs qui nous traversent, qui nous sont intérieurs et que nous ne connaissons pas parce qu’ils font partie de notre inconscient même » (Gilles Deleuze, cinq propositions pour la psychanalyse, in : L’île déserte et autres textes, Les Editions de Minuit, Paris, 2002).

Alors, contre l’extrême droite, redevenons enfants, jouons, redécouvrons la pleine exaltation du « Non! » et des « comme si… » ; affirmons d’autres dérivations, accueillons…Et pour le moment, votons ! Car certains « jeux » ont des conséquences graves…

Agrandissement : Illustration 9