« Rien n’est plus douteux que cette prétendue répugnance instinctive. Car l’inceste, bien que prohibé par la loi et les mœurs, existe ; il est même, sans doute, beaucoup plus fréquent qu’une convention collective de silence ne tendrait à le laisser supposer » Claude Lévi-Strauss

Une première immersion dans la réalité complexe et oppressante de l’inceste a conduit à ce questionnement : quels sont les fondements anthropologiques de cet exercice de la domination ? S’agit-il d’un invariant transhistorique, d’une fatalité, ou existe-t-il une culture de l’inceste susceptible d’être partiellement déconstruite ? S’interroger de la sorte revient indéniablement à politiser cette « pratique », à envisager la possibilité collective de la prendre véritablement en compte et de lutter contre sa récurrence systématique. Car seule une plongée dans cette réalité insoutenable permettra de devenir des témoins engagés et de promouvoir une culture de la protection, évitant les rétractations et les louvoiements. Cependant, l'"horreur de l'inceste" suscite inévitablement des mouvements inconscients de contre-transfert, comme le rappelle George Devereux dans son ouvrage De l’angoisse de la méthode dans les sciences du comportement. Une analyse rigoureuse devra donc prendre en considération ces potentielles déformations et scotomisations, en appréhendant les formations réactionnelles défensives susceptibles de biaiser la perception et l'interprétation des faits...

Au début du XXème siècle, l'anthropologue finlandais Edvard Westermarck soutenait qu'il « existe une aversion innée pour les rapports sexuels entre les personnes ayant vécu de manière très proche ensemble depuis leur petite enfance, et que, dans la mesure où de telles personnes sont dans la plupart des cas apparentées, ce sentiment se manifeste principalement comme une horreur pour les rapports entre proches parents ». Ainsi, le tabou de l'inceste aurait une origine quasi biologique, développementale, comme dans le règne animal. D'après le primatologue Frans de Waal, l’évitement de l’inceste est « presque un impératif biologique pour les espèces à reproduction sexuée ». Or, cette interprétation ne vient-elle pas négliger les dynamiques culturelles spécifiques du genre Homo Sapiens ?

Dans l’ouvrage collectif « De l’inceste », Boris Cyrulnik rappelle qu’il existe effectivement, chez les animaux « attachés », un évitement de l’acte sexuel, ce qui témoigne « de la fonction d’un frein de l’émotion sexuelle chez tous les êtres précocement liés ». Ainsi, il y aurait, en milieu naturel, un ensemble de forces biologiques, émotionnelles, comportementales et socio-écologiques qui inhiberaient les comportements sexuels entre proches familiers et les détourneraient vers des « partenaires » extérieurs. Dès lors, d’après ces théories déterministes, l’inceste serait normalement marqué par une forme de répulsion acquise au cours du développement. En outre, des stratégies reproductives et des organisations collectives spécifiques permettent d'éviter les rapports incestueux. Ainsi, chez les chimpanzés et les bonobos, la jeune femelle qui approche de la puberté s’écarte peu à peu du centre de gravité de sa troupe natale, puis s’en va rejoindre un autre groupe.

Par ailleurs, « l’évitement de l’acte sexuel entre animaux attachés pose le problème du bénéfice adaptatif de ce comportement d’éloignement observé chez un grand nombre de mammifères. Il semble que les mâles, lorsqu’ils ne sont pas repoussés à la périphérie au moment de la puberté, continuent à se comporter de manière infantile et cessent de se développer ».

La restriction de la consanguinité permet également d'éviter le risque de malformation et de dégénérescence. Par exemple, le rat-taupe nu est le seul mammifère à pratiquer "l'inceste systématique", mais seulement dans la mesure où les individus présentant des gènes récessifs peu viables meurent rapidement ce qui amène à une élimination des allèles "dysfonctionnels" et à une absence de transmission ou de diffusion au sein de l'espèce.

Sur le plan biologique, il y aurait donc une tendance très forte à l’évitement de l’inceste ; or, l’espèce humaine fait sans doute exception par sa tendance à échapper à cette régulation instinctive. Les pratiques incestueuses supposent effectivement d’outrepasser certaines contraintes endocriniennes, comportementales et écosociales, conduisant à limiter les accouplements entre apparentés – ce qui amène à un autre enjeu : comment le lien affectif de proximité se déploie-t-il chez l’être humain ? En effet, ce qui inhibe le désir sexuel, c'est-à-dire la coexistence précoce entre les personnes, est fondamentalement d’ordre social. Ce sont les proximités et la familiarité précoces qui réorientent la pulsion sexuelle. Ainsi, certaines études ont démontré que les pères incestueux ont généralement moins souvent participé aux soins physiques de leurs enfants dans la période de 0 à 3 ans que les pères non incestueux...En conséquence, « l’évitement de l’inceste n’est pas une question abstraite de proximité génétique entre les membres de la société, mais engage la question de la fréquentation précoce » (Bernard Lahire).

De surcroît, « l’évitement de l’inceste est présent dans de très nombreuses espèces animales, mais le tabou, en tant qu’expression symbolique d’une règle explicitement formulée, est spécifiquement humain et transforme en partie le statut de l’évitement pour en faire une question morale, religieuse, juridique ou politique, avec toutes les conséquences en matière de perception, de traitement et de sanction de toutes les exceptions à la règle ». Au fond, la norme instituée consiste à retraduire symboliquement des logiques présymboliques qui régulaient déjà les transactions sexuelles, en deçà de tout ordre discursif. Dès lors, il s'agit de proscrire les rapport sexuels entre "trop semblables", avec une définition de cette similarité qui varie d'une société à l'autre, de même que les conséquences invoquées pour prévenir cette transgression. Selon Maurice Godelier, « la rencontre de ces composantes à travers l’union sexuelle est interdite car cet excès de ressemblance peut entraîner de funestes conséquences pour eux, pour leurs proches, mais aussi pour la reproduction de l’ordre global de la société, voire de l’univers ».

« En systématisant le mécanisme de l’évitement de l’inceste par la formulation d’une règle, l’espèce humaine s’est donné socialement la possibilité d'une sortie plus systématique et plus ample de la socialité de proximité (dans les limites d’un entre-soi avec les plus proches), avec toutes les conséquences en matière de construction de macro-sociétés » (Bernard Lahire).

La réalisation incestueuse traduirait finalement un achoppement dans la ritualisation de l’attachement, empêchant l’intériorisation d’une loi vivante, incarnée, relationnelle, empreinte d’affects et de vécu, non sans répercussion sur le plan du développement et de l’autonomisation. A ce sujet, notons que toutes les mœurs qui favorisent l’éloignement et entravent l’attachement contribuent sans doute à fragiliser cette inhibition sexuelle à l’égard des proches apparentés. A contrario, on peut postuler qu’un cadre social qui favorise des interactions affectives régulières constitue en soi un facteur limitant des conduites incestueuses….

D'après Peggy Sastre, « des scientifiques travaillant sur le viol pédophile ou incestueux proposent que de tels violeurs soient atteints d’un trouble au niveau du mécanisme cognitif de reconnaissance de parentèle : alors qu’en temps normal les humains sont prédisposés à ne pas ressentir d’attrait sexuel pour les apparentés (selon l’effet Westermarck, qui lie une telle répugnance naturelle pour l’inceste aux risques génétiques qu’une fécondation consanguine pourrait générer), chez les violeurs pédophiles et incestueux un tel module serait défaillant ». Mais peut-on considérer que cette aversion aurait un fondement exclusivement biologique, inné, sans prendre en considération les enjeux socio-culturels décisifs dans le devenir humain ? Pour Émile Durkheim, par exemple, la diversité des formes prises par la prohibition de l’inceste en fonction des contextes socio-historiques contredit l'éventualité d'un déterminisme instinctif univoque qui aurait dû engendrer partout la même configuration.

En l'occurrence, dans l’espèce humaine, deux niveaux de verrouillage viennent normalement entraver les transactions sexuelles entre proches apparentés : un blocage « affectif », tissé par les interactions précoces, et un niveau plus mentalisé, en rapport avec l’intériorisation de la Loi et l’effroi lié à l’éventualité de sa transgression. En conséquence, l’interdit se déploie à la fois au niveau de la chair et du verbe, sur le plan des vécus relationnels et émotionnels puis des structures symboliques de parenté - sans négliger le fait que, dès lors qu'il s'agit d'enfants, le refus catégorique d'imposer l'effraction de la sexualité adulte devrait aller de soi, en tant qu'évidence éthique incorporée...

En tout cas, « le façonnement du sentiment de dégoût face à l’inceste s’enracine aussi bien dans le discours social qui définit l’inceste, que dans le tissage du lien qui crée le sentiment de proximité affective, d’intimité où tout acte sexuel devient répulsif » (Boris Cyrulnik). Et les pratiques incestueuses supposent nécessairement la mise en échec de ces deux systèmes protecteurs, qui s'enracinent tant dans les relations concrètes que dans l'organisation symbolique des structures familiales. Selon Claude Lévi-Strauss, « à l’origine de la prohibition ne se trouvent ni le lien physiologique de la descendance, ni le lien psychologique de la proximité, mais l’épaisseur proprement sociale de la parenté ». Il existerait donc un certain arbitraire culturel dans la définition de l'inceste, en fonction de la structuration spécifique des rapports de parenté et de la définition variable du cercle des parents concernés. On peut alors s'interroger : dans quelle mesure la configuration des situations incestueuses varie-elle selon les organisations socio-familiales et collectives ? L'inceste est-il tributaire de certaines significations imaginaires sociales et de méta-cadres institutionnels spécifiques ? Par exemple, dans un contexte culturel africain, M.-C. et E. Ortigues ont distingué la père biologique et le père porteur des interdictions incestueuses, la place de ce dernier dépendant de l'organisation familiale.

En contrepoint, la réalité persistante des pratiques incestueuses à travers tous les milieux sociaux, en dépit de leur prohibition et de l'horreur suscitée par leur transgression, souligne l'intensité de cette tendance chez l'être humain. « La psychanalyse découvre un phénomène universel, non point dans la répulsion vis-à-vis des relations incestueuses, mais au contraire dans leur poursuite » (Claude Lévi-Strauss).

Sur le plan affectif, le « déverrouillage » vis-à-vis de l'aversion incestueuse supposerait en tout cas que les places familiales n’aient pas été suffisamment intégrées à travers des interactions, des gestes, des affects, des mots. De fait, dans les familles à transactions incestueuses, les statuts sont mal incarnés et définis, les codes comportementaux et affectifs sont ambigus, les frontières entre la tendresse et la sexualité sont brouillées.

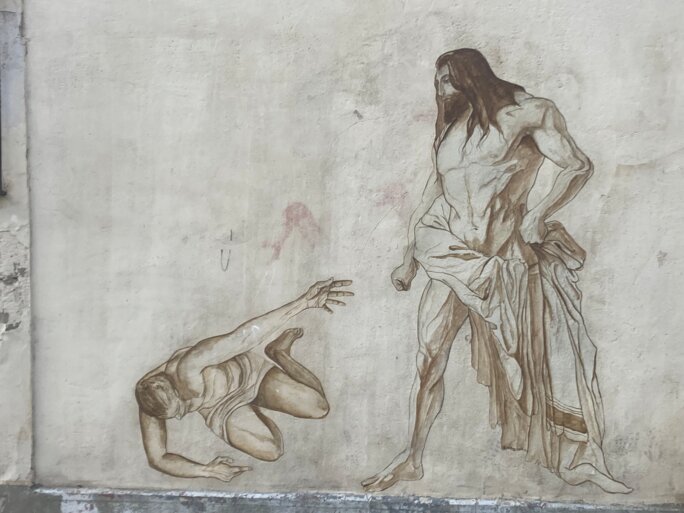

Agrandissement : Illustration 2

Sur le plan de la restriction symbolique, les modalités d’énonciation de la Loi sont également déterminantes. Néanmoins, « une même loi, énoncée dans une même culture, provoque des sentiments très différents selon les individus, dont le tempérament a été façonné au cours des interactions précoces ». Ainsi, il peut exister une forme de dissociation entre une règle énoncée pour tous et les réactions affectives éprouvées sur un plan plus intime. En tout cas, tout ce qui peut venir troubler ce tissage des affects et du discours social constitue une menace incestueuse. Et « cette altération peut s’enraciner à n’importe quel étage de la construction de l’appareil psychique, depuis le niveau organique jusqu’au niveau culturel, aussi bien dans le cerveau que dans le mythe » (Boris Cyrulnik).

« Nul homme ne doit approcher, pour la dénuder, une chair de sa chair » Lévitique 18

Comme on l’a déjà remarqué, l’inceste est à la fois un tabou, et en même temps une tentation, tout en restant une pratique ubiquitaire, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. L’intensité de l’interdit est à la mesure de l’omniprésence du possible…Autant dire qu’il est manifestement question « d’un vœu, intensément érotisé et pour cela même à réprimer à toute force, en même temps que de la crainte – terreur sacrée – de son accomplissement. Un vœu archaïque, indéracinable, extrêmement puissant, et pour cette raison même radicalement et en permanence menaçant, autant subjectivement que socialement » (Sabine Prokhoris).

Une menace qu’il faut donc condamner, dans les discours et les lois, pour effacer sa persistance : « si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort ; ils ont fait une confusion : leur sang retombera sur eux (…). Si un homme prend pour femmes la fille et la mère, c’est un crime : on les brûlera au feu, lui et elles, afin que ce crime n’existe pas au milieu de vous » Lévitique (20 : 10-16).

Freud souligne que l'horreur est sans doute une formation réactionnelle vis-à-vis de la tentation, une défense pour endiguer la persistance d'une tentation incestueuse ayant besoin d'être sans cesse réprimée, tant sur le plan individuel que collectif - ce qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec les processus d'humanisation et de subjectivation.

« Vous savez l’aversion que les sociétés humaines éprouvent ou, tout au moins, affichent à l’égard de l’inceste et quelle force de contrainte présentent les défenses y relatives. On a fait des efforts inouïs pour expliquer cette phobie de l’inceste. Les uns ont vu dans la défense de l’inceste une représentation psychique de la sélection naturelle, les relations sexuelles entre proches parents devant avoir pour effet une dégénérescence des caractères sociaux, d’autres ont prétendu que la vie en commun pratiquée dès la plus tendre enfance détourne les désirs sexuels des personnes avec lesquelles on se trouve en contact permanent. Mais dans un cas comme dans l’autre, l’inceste se trouverait éliminé automatiquement, sans qu’on ait besoin de recourir à de sévères prohibitions, lesquelles témoigneraient plutôt de l’existence d’un fort penchant pour l’inceste. Les recherches psychanalytiques ont établi d’une manière incontestable que l’amour incestueux est le premier en date et existe d’une façon régulière et que c’est seulement plus tard qu’il se heurte à une opposition dont les raisons sont fournies par la psychologie individuelle. » Freud, Introduction à la psychanalyse

Dès lors, la prohibition de l'inceste instaurerait une sociabilité spécifiquement humaine, dans la mesure où la tentation incestueuse met à mal le Socius tout en n'étant plus suffisamment inhibée par des régulations instinctives.

« Le respect de cette barrière est avant tout une exigence culturelle de la société, qui doit se défendre contre l’absorption par la famille d’intérêts dont elle a besoin pour établir des unités sociales plus élevées et qui, de ce fait, tente par tous les moyens de relâcher chez chaque individu, et spécialement chez l’adolescent, le lien qui l’unit à sa famille et qui, pendant l’enfance, est le seul qui soit déterminant. » Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle

En conséquence, cette terreur de l’inceste se réactive dès lors que certains s’affranchissent du tabou et l’accomplissent. Ainsi, il faut absolument ignorer, exclure, scotomiser, déshumaniser ces transgresseurs, afin d'éviter la contamination. « L’homme qui a transgressé un tabou devient lui-même tabou parce qu’il a la dangereuse capacité de susciter chez autrui la tentation de suivre son exemple. Il éveille l’envie : pourquoi ce qui est défendu aux autres lui serait permis ? Il est donc réellement contagieux dans la mesure où chaque exemple incite à l’imitation, et c’est pourquoi lui-même doit être évité » Freud, Totem et Tabou

Au fond, l’inceste témoignerait d’une forme de dé-fonctionnalisation humaine, telle que Cornélius Castoriadis a pu la théoriser. En l’occurrence, l’être humain, instinctivement faible et dépourvu de spécialisation, se caractérise par une rupture vis-à-vis des régulations innées, amenant à des expressions psychiques et sociales en excès par rapport à toute forme de naturalisation. Ainsi, la logique du fonctionnement biologique persiste, tout en étant en même temps partiellement interrompue et fragmentée ; car l’espèce humaine est « une espèce monstrueuse, inapte à la vie, aussi bien du point de vue psychologique que du point de vue biologique » (Domaines de l’homme. Les carrefours du labyrinthe II). L’être humain est donc privé de la garantie des normes instinctuelles, il est condamné à une forme d’incomplétude qui affecte le processus toujours inachevé de sa maturation et entrave son adaptation fonctionnelle au milieu. Pas de schèmes préfixés, pas de règles de comportement, mais une plasticité irréductible, ouvrant au devenir, à la variabilité, à la différence et à la subversion.

La dimension « transgressive » de cette débiologisation fait de l’être humain un entrelacs de possibles et de frontières, condition même de son humanisation. Car l'échappement vis-à-vis de la normativité instinctuelle ouvre à l’indéfini, à l’indéterminé, dont la vie pulsionnelle et fantasmatique est le reflet. « Les données somatiques privilégiées seront toujours reprises par la psyché. L’élaboration psychique devra “en tenir compte”, elles y laisseront leur marque – mais quelle marque, et de quelle manière, cela ne peut pas être réfléchi dans le référentiel identitaire de la déterminité. Car ici rentre en jeu la créativité de la psyché comme imagination radicale » Castoriadis, L’institution imaginaire de la société

Ainsi, la pulsion indique le champ d'émergence d’un sens irréductible à l’inné, un sens qui excède la naturalité corporelle pour la recréer. Dès lors, la poussée pulsionnelle exerce une forme de liberté à l’égard de tout objet naturellement préfixé : « il n’y a pas, pour les humains, de représentant ou d’objet “canonique” de la pulsion, sa figuration est arbitraire et contingente, contrairement à ce qui se passe chez les animaux [...]. Cette indétermination relative de l’objet représentatif de la pulsion a une importance décisive pour le processus d’hominisation » Castoridadis, Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe V

En conséquence, contrairement aux autres êtres sexués, « la sexualité n’est pas fonctionnelle chez l’être humain » ; elle est dérégulée, anormée, désarrimée vis-à-vis de la conservation de l’individu ou de la reproduction de l’espèce. D’où découle également la nécessité d’une institution du pulsionnel, l’instauration d’un ordre culturel et la créativité des normes sociales pour faire face à cette carence instinctuelle et à cette dé-fonctionnalisation de la sexualité humaine. D’où également la possibilité – indépassable ? - de la perversion et de l’inceste…D’où également la nécessité de s’interroger sur les déterminants socio-culturels qui vont favoriser l’éclosion – ou au contraire la restriction – de ces possibles. D’où la nécessité d’appréhender une « Culture de l’inceste », « invitation à penser l’inceste en termes culturels et non individuels, à l’envisager non pas comme une exception pathologique, mais comme une pratique inscrite dans la norme qui la rend possible en la tolérant, voire en l’encourageant ».

Envisager une telle Culture incestueuse permettrait alors de « comprendre les agencements multiples et complexes des situations d’inceste, qui reposent toutes sur le même principe : une personne utilise sa position d’autorité pour commettre une agression dans le cadre de la famille au sens élargi ». Dès lors, des enjeux très politiques s’imposent : notre société, infiltrée par la domination patriarcale, est-elle structurée par l’inceste ? La possession du corps des « subalternes », et des enfants en particulier, constitue-telle une forme d’inculcation et d’intériorisation de la soumission ? La silenciation des situations d’inceste au niveau de la famille et des institutions revient-elle une forme d’acceptation, voire de validation du pouvoir des dominants ?

« Pour qu’un inceste ait lieu, il faut qu’un membre de la famille trouve la personne la plus vulnérable, celle qui sera la plus apte à se taire, et qu’il ait le désir de la dominer et cette domination passe par des interactions sexuelles. Un monde où cela n’aurait jamais pu arriver est donc un monde où la jouissance ne passe pas par la domination d’un autre corps, par une excitation qui est liée au manque de consentement ».

Pourrait-on envisager un « monde » qui serait préservé de l’emprise de la jouissance, de la réification, de la possession, de la destructivité, de la perversion ?

Et, si on considère que ces dimensions sont en rapport avec des sédiments culturels, quels seraient finalement les déterminants de cette « Culture » spécifique ? L’inceste est-il un invariant socio-historique, traversant toutes les systèmes culturels, de tout temps ? Ou certaines conditions spécifiques dans le rapport à l’enfant, à la famille, aux structures de la parenté, à la domination ou à la perversion, sont-elles des préalables pour permettre son extension ? De fait, pourrait-on considérer que la tentation incestueuse nécessite à la fois une appropriation prédatrice de l’enfant au sein d’une famille privatisée et enclose, mais aussi certaines structures psychiques spécifiques autorisant la consommation et la chosification de l’autre, voire prônant le droit à abuser de ses « propriétés » afin d’affirmer sa domination, ou de réitérer un certain ordre intergénérationnel ?

Agrandissement : Illustration 3

A ce titre, l’ouvrage « La Culture de l’inceste » parait effectivement tout à fait pertinent. Cependant, on peut s’étonner de l’absence de regard historique et anthropologique pour circonscrire les enjeux, en dehors de l’imputation des pratiques incestueuses au « système hétéropatriarcal », structure très abstraite, univoque, surplombante et omniprésente, n’ayant même plus besoin d’être qualifiée ni décrite dans ses déterminations concrètes.

L’inceste est-il une conséquence directe du patriarcat ? Serait-il éliminé d’office dans une organisation sociale « dépatriarcalisée » ? Pourrait-on même envisager que l’inceste serait la clef de voûte de ce système de domination sexe / genre ? En allant encore plus moins, pourrait-on imaginer que, si le fondement anthropologique de cette culture est bien le tabou de l’inceste, il ne pourrait y avoir de Culture sans pratiques incestueuses, dans la mesure où celles-ci seraient le résidu inévitable d’une prohibition constitutive – car tout interdit suppose aussi la possibilité de sa transgression ?

Rappelons cependant un invariant anthropologique indépendant de la diversité des dispositifs socio-culturels : la relation qu’un enfant entretient avec les adultes prenant soin de lui est fondamentalement asymétrique, donc énigmatique et séductrice. « Psychiquement immature et dépendant de l’adulte, l’enfant est soumis non pas simplement à des gestes qui pourraient l’exciter mais à ce que lui adresse l’adulte « en plus » des soins qu’il lui apporte : des messages qui sont, nous dit Laplanche, compromis par les fantasmes de l’adulte, c’est-à-dire des messages imprégnés de son inconscient ». Ainsi, les émergences fantasmatiques parentales font inévitablement intromission, adressant alors des signifiants énigmatiques, en attente de traduction et potentiellement traumatiques. « La dissymétrie fondamentale entre l’enfant et l’adulte place donc irrémédiablement l’adulte en position de séducteur et l’enfant en position d’herméneute, imposée par sa situation d’extrême dépendance ». Or, ce nouage primordial à l’altérité et à la psychosexualité constitue aussi le ferment des potentialités incestueuses, au-delà de telle ou telle norme culturelle et socio-historique…

Selon Yves-Hiram L. Haesevoets, il n’existerait pas d’humanité sans inceste, « comme si Elle était de lui et Lui d’elle » …Ainsi, l’analyse de ce phénomène abyssal devrait nécessairement renvoyer à l’histoire humaine et à ses fondements historiques, culturels et sociaux. « Même si l’inceste est peu parlé, il n’existe pas de culture sans débat sur l’inceste ». Là se croisent les dimensions les plus intimes, personnelles, vulnérables, secrètes, énigmatiques, terrifiantes, mais aussi les enjeux socio-politiques autour de l’organisation familiale, des structures de la parenté, de la place de l’infantile, de la régulation collective de la sexualité, de la ritualisation des liens d’attachement, des rapports de domination, de la restriction instituée de la jouissance, du traitement du négatif et de l’emprise…Car là émergent également les tendances les plus antisociales, les compulsions mortifères de répétition, la destructivité la plus débridée, les menaces de dislocation du corps social, les résurgences de haine et la pesanteur des traumatismes transmis…

Au-delà des enjeux spécifiques concernant les pratiques de domination et de prédation, avec leur inculcation et leur reproduction dans la sphère intime, quels spectres sont sans cesse exhumés par l’itération des pratiques incestueuses ?

En l’occurrence, l’inceste vise un retour au même, à l’identique, à l’indifférenciation et, du fait de cette dimension antisociale, il est toujours une menace pour l’ordre collectif, pour la « nécessité sociale et biologique de fabriquer du différent » (Françoise Héritier).

La réalisation incestueuse constitue toujours une tentative de s’extraire des renoncements de jouissance nécessaire à la vie communautaire, avec le fantasme d’être au-delà, de refuser l’altérité et l’ouverture aux tiers. L’inceste est le retour à une forme d’endogamie absolue, un fantasme de séparatisme total venant fragmenter le corps social, rompre la temporalité et l’ordre générationnel. Ainsi, il s’agit sans doute de l’expression radicale d’une pulsionnalité mortifère venant attaquer les fondements mêmes de notre humanisation et de sa dimension collective et sociale. Une pure logique de l’Un, favorisant l’enclosure, la privatisation, l’incorporation à des fins d’annihilation de la différence. Or, dans une lettre à Lou Andreas-Salomé, Freud suggérait justement que « la séparation et l’articulation » étaient ce qui protégeait de la « confluence vers un magma primaire »…

Françoise Héritier souligne d’ailleurs les rapports entre l’inceste, le cannibalisme et les aspirations parthénogénétiques. En arrière-plan se manifeste le « désir immémorial de l’entre-soi », mais aussi la résurgence d’une appétence très archaïque pour la fermeture et la suffisance autarcique, à la mesure des fantasmes d’auto-engendrement et d’immortalité. Kronos, dévorant ses enfants, afin de court-circuiter la fuite du temps et d’éluder la différence des générations, est peut-être la figure archétypique de l’inceste absolue, « qui revient à garder l’enfant dans son giron afin qu’il ne grandisse jamais, qu’il ne soit plus promis à la mort et en prémunisse son parent par conséquent » (Françoise Héritier). A moins que la fascination de Narcisse pour son reflet, par cette image captivante de l’identique, en soit finalement la réalisation la plus aboutie…

A l’instar d’Irène Diamantis, on peut finalement entendre par incestueux « ce qu’il y a de « non séparé » dans le psychisme du sujet, toute absence d’altérité, de discrimination des affects ».

En tant que règne de l’informe, de l’immédiateté, du même, de l’avidité, du consommable, de la captation, du totalitaire, l’inceste serait finalement une expression de la banalité du mal dans l’espace de l’intimité, dans une sphère qui devient « un entraînement à l’identique et au conforme, au « nous » au sens le plus archaïque, symbiotique, biologique, endogamique » (Laura Pigozzi). Là se déploie un point de passage à travers lequel un être humain peut glisser vers la destructivité la plus débridée, dans sa quotidienneté, sans tourments ni forfait. De fait, l’absolu de l’Un abolit tout ressenti de culpabilité « parce que pour se sentir en faute, il faut que l’Autre existe ». En l’occurrence, la culpabilité est une barrière à la compulsion de destruction, à l’omnipotence endogamique…

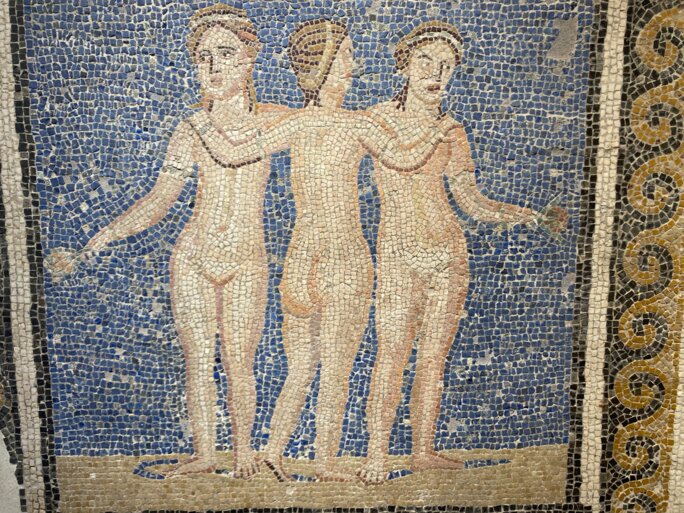

Agrandissement : Illustration 4

Au fond, cette abrasion généralisée de toute différenciation altère la possibilité même de penser et menace également toute forme d’organisation sociale. Car il s’agit là de « l’atteinte la plus radicale que l’on puisse porter au système symbolique » (Aldo Naouri).

Les familles incestueuses constituent ainsi des enclaves réfractaires à l’ordre social, des organisations encloses au sein desquelles les places, les rôles, les gestes, les énoncés ne sont pas codés ni symbolisés.

« L’inceste essaye de détruire le temps psychique, en agressant l’ordre symbolique des choses et la structure inconsciente du langage et, en détruisant le désir de l’autre, il fige ou bouleverse l’agencement des générations et engendre le trauma » (Yves-Hiram L. Haesevoets).

Cependant, au-delà des enjeux fantasmatiques concernant l’indifférenciation incestueuse, n’oublions pas que la pratique de l’inceste suppose avant tout l’asymétrie, la domination, la contrainte, le viol. Comme le rappelle Dorothée Dussy – et ce que nous développerons ultérieurement-, l’inceste est une véritable pédagogie érotisée de l’écrasement et de la cruauté. D’ailleurs, selon Rita Laura Segato, « la stratégie classique du pouvoir souverain pour se reproduire en tant que tel est de divulguer et même de spectaculariser le fait qu’il se trouve au-dessus de la loi » …

Expression d’une forme débridée de haine et de destructivité, l’inceste est aussi une affirmation de soi par négation de l’autre et transgression des limites. « Dans la généralisation d’un tel monde de prédation, c’est à la transformation de tou.t.e.s en proies que l’on assiste. C’est l’éradication de toute altérité, ou plutôt le rabattement du possible dans l’ordre de la menace et du danger » (Elsa Dorlin). De surcroit, Günther Anders rappelle que « plus l’acte de destruction se laisse étirer en longueur et répéter souventes fois, plus aussi dure le plaisir de haïr et, avec lui, le plaisir d’être soi ». Sans évoquer spécifiquement l’inceste, le philosophe décrit ainsi une certaine phénoménologie des conduites de prédation qui pourrait tout à fait s’appliquer aux pratiques incestueuses : « il y a non seulement l’amusement d’anéantir l’animal persécuté, mais aussi la jouissance de le consommer littéralement ». « Dans l’avidité sauvage qui déchiquète et engloutit, haine et amour ne font également qu’un. La formule du meurtrier chez Sade, disant qu’il aimait sa victime à la manger, n’était pas dépourvue de fondement ». Ainsi, « l’homme haïssant absorbe le haï et change le corps de celui-ci en son propre corps » : « il est devenu moi – donc je suis (ou il est) moi et uniquement moi ». Dès lors, « poursuite, anéantissement et jouissance de consommer constituent, et pas uniquement dans le cas singulier du marquis de Sade, un syndrome ». Indéniablement, le spectre de la perversion rôde – ce qui devrait peut-être nous interpeller à l’heure où de nouveaux hérauts de la psychanalyse émancipée se revendiquent comme « les nouveaux pervers » …Et il ne faudrait pas négliger, sur l’autre versant, la phénoménologie de la proie, « ce scepticisme existentiel de la victime » relevant « d’une perte de confiance généralisée qui touche tout ce qui est vécu, perçu, au je » (Elsa Dorlin)…De fait, l’enfant soumis à l’inceste se voit forcé de diriger toute son attention vers son prédateur, non par souci ou sollicitude, mais pour essayer d’anticiper et de se protéger. Elsa Dorlin évoque ainsi une forme de « care négatif » et inversé qui « consiste à se projeter en permanence sur les intentions de l’autre, à anticiper ses volontés et désirs, à se fondre dans ses représentations à des fins d’autodéfense ». Dès lors, la victime, contrainte de connaître son agresseur, « est face à son « objet roi », en position d’hétéronomie, précisément parce que c’est cet objet qui se confond avec la réalité objective, c’est son point de vue qui donne le la du réel. L’objet domine : sa perspective recouvre totalement celle du sujet, son cadre d’intelligibilité est impérial ». En conséquence, « il faut être sur le qui-vive en quasi-permanence, ce qui produit un épuisement qui empêche une quelconque attention à soi ou qui fait passer ses propres représentations, visions, désirs, intentions, émotions au second plan, au statut de données douteuses, fantasques, fausses, d’informations de moindre importance, voire d’éléments insignifiants. La force de travail investie dans le processus de connaissance s’épuise et ne peut péniblement se reconstituer qu’à la condition d’un oubli de soi qui redouble la déréalisation de son propre point de vue, de son monde vécu » …Au finale, la prédation amène la proie à se désinvestir, ou plus exactement à venir ignorer toute forme d’agentivité ou de puissance d’agir, devenues étrangères, aliénées…

Au fond, l’acte incestueux produit une déshumanisation réciproque, tant de l’agresseur que de la victime, à travers un processus de chosification, d’appropriation et d’emprise. Là s’exprime une pure jouissance, non bordée par une quelconque forme de lien et d’intersubjectivité. L’incesteur se réduit alors à son instinct de prédation, à sa pulsionnalité, hors représentation, hors mentalisation, hors interdit, hors Loi commune. Là se manifeste également un refus de considérer la dignité, la vulnérabilité, le droit, la souffrance…un meurtre d’identité, un crime contre l’humanisation.

La possibilité sociale de l’inceste traduit également la pervertibilité de toute formation collective. De fait, le spectre incestueux est fortement intriqué avec la menace de la perversion, dans le sens d’une autorisation à réifier et à consommer, à imposer sa jouissance sans restriction, à effacer toute forme de responsabilité et toute prise en compte de la vulnérabilité. Comme le soulignait Claude Lévi-Strauss, « l’inceste des forts » consisterait effectivement à se sentir au-delà des limites et des lois, et à pouvoir justifier la dimension subversive de cette transgression, à l’instar du Marquis de Sade : « j’ose assurer que l’inceste devrait être la loi de tout gouvernement dont la fraternité est la base » …

Dès lors, on peut légitimement penser qu’il existe des « climats socio-collectifs », tissés par des discours, des représentations, ou des actes, qui favorisent manifestement le déploiement d’une certaine forme « d’incestualité » sociale. Ainsi, que penser de la prise de parole du Président de la République – lui-même en couple avec son ancienne professeure-, alors qu’il était interrogé par de jeunes autistes dans le cadre du journal atypique « Le Papotin » . A l’interpellation d’un patient demandant s’il était envisageable d’avoir une relation intime avec son éducatrice référente, Emmanuel Macron répondit effectivement : « en amour, tout est possible » …Pas de limite, pas de restriction, pas de différence, mais la légitimité absolue de son propre désir…En tout cas, cette parole présidentielle a pu contribuer à mettre très à mal le jeune homme qui questionnait ainsi le garant des institutions, favorisant même une décompensation assez inquiétante de son état psychique…

Nonobstant, l’interdiction de l’inceste ou de certaines équivalences constitue certainement une protection nécessaire tant des personnes que du corps social…

D’ailleurs, de nombreuses théories sociales ont proposé des explications « finalistes » concernant l’incompatibilité entre la proximité familiale et les transactions sexuelles. Ainsi, le tabou de l’inceste protégerait l’équilibre de la famille nucléaire des déchirements internes et du déchainement des rivalités envieuses. L’interdit serait au service de la maturation, du processus de séparation/individuation en régulant la sexualité intrafamiliale et en contraignant à aller trouver un partenaire sexuel exogamique, à l’extérieur du groupe originaire. Ainsi, la prohibition de l’inceste favoriserait le développement des structures sociales plus élargies, selon un principe de circulation, d’échanges et d’alliances au-delà du cercle des apparentés. Dès lors, une telle prescription empêcherait la formation de « groupuscules incestueux », de micro-sociétés totalement closes, luttant contre la tentation du séparatisme extrême, de l’entre-soi et du confinement affectif.

De fait, pour dissiper l’attraction de l’identique, il faut une césure qui puisse introduire la catégorie du différent. La Loi joue ainsi le rôle de séparateur, d’instaurateur de l’altérité, en instituant une différenciation des places. Selon Marie-Jean Sauret, il y aurait donc une forme de nécessité ontogénétique à prendre à sa charge le processus même grâce auquel l’humanité a pu accéder à sa spécificité socio-culturelle : « l’humain n’est pas seulement celui qui s’humanise, mais celui qui transmet à son tour les conditions d’humanisation de ceux qu’il engendre, adopte ou reconnait simplement comme ses héritiers »

Dès lors, l’inceste représente fondamentalement le retour de la destructivité à l’égard de cette dimension proprement humaine, sur le plan social et symbolique.

En effet, « l’ordre symbolique, en remaniant les perceptions imaginaires des aspects de proximités-distances et de ressemblances-dissemblances, permet aux individus de faire la distinction entre leurs « proches-semblables » et leurs « lointains-dissemblables », et de recadrer du même coup leurs pulsions anthropo-physiologiques et leurs conduites sexuelles. Cet ordre symbolique est alors amené à réguler les processus de la sexualité infantile et de choix sexuels par des interdits se substituant efficacement aux régulations naturelles rendues caduques par la « socio-culture » humain. Ce point de rupture nature-culture situe l’origine du symbolique et de la règle de l’interdit de l’inceste, tant au niveau ontologique que sur le plan phylogénétique, d’où émerge dans les relations interindividuelles le symbole du tiers investi, considéré comme catalyseur de la transmutation de l’ordre biologique en ordre symbolique » (Yves-Hiram L. Haesevoets).

A contrario, les pulsions sexuelles endogames constituent des facteurs de division, de rivalité envieuse, c’est-à-dire une forme de pacte anti-social. René Girard montre ainsi que la violence mimétique doit être déviée, sacralisée, déplacée, à travers notamment des règles qui déterminent les possibles sexuels et les déportent vers l’extérieur.

De fait, l’humanité est toujours en prise avec cette question : comment faire en sorte que la vulnérabilité infantile ne devienne pas un vecteur de domination et d’abus, de la part de ceux-là même qui devraient être là pour protéger et introduire au collectif ? Comment éviter l’appropriation sexuelle de la progéniture ? Comment ouvrir à la limite et à la différenciation ?

En l’occurrence, on peut considérer que la menace incestueuse est sans doute incontournable ; le fantasme, de même que les pulsions mortifères et antisociales sont logés en chacun de nous, à l’état de virtualité…Cependant, ce qui peut évoluer, c’est le discours social et les conditions collectives qui entravent réellement les pratiques, ou au contraire tendent à les invisibiliser, voire à les encourager avec une certaine complaisance…Qu’est-ce qui interdit et empêche concrètement ? Peut-il y avoir une culture de la protection ? A contrario, quelles dynamiques sociales peuvent favoriser l’itération des actes incestueux ?

De facto, l’inceste se déploie dans la famille, celle-ci étant également « incrustée » au sein d’un système socio-culturel plus global. Le groupe familial est effectivement un point d’intersection où convergent l’intrapsychique (les fantasmes archaïques), l’intersubjectif (les modalités concrètes d’interaction) et le collectif (les significations imaginaires sociales).

Ainsi, on pourrait notamment penser que la potentialité incestueuse n’est pas sans rapport avec les modalités d’interaction, de séparation, de transactions autour de la sexualité et de la jouissance au niveau familial, qui entrent évidemment en résonance avec certaines représentations collectives. Par exemple, dans quelle mesure la légitime préoccupation parentale à l’égard des enfants peut dériver vers une forme d’appropriation mortifère lorsqu’elle est livrée à elle-même sans frein ni contrepoids extérieurs ? Comment se différencier de la jouissance qui infiltre inévitablement les premiers liens en l’absence d’intervention communautaire et d’institution de tiers socialisateurs ?

Dans quelle mesure la position de toute-puissance narcissique de l’enfant et son reflet dans le sentiment de possession parentale peuvent-ils être tempérés par la prévalence du collectif nécessaire au vivre ensemble ? Quels discours ou dispositifs sociaux peuvent-ils accompagner la famille dans cette dynamique d’ouverture vers l’altérité et d’échanges vers l’extérieur ?

De fait, la « famille incestueuse » constitue une sorte de monolithe fermé aux échanges avec l’environnement social, mais aussi exempté des règles communes, des principes du droit, de l’éthique relationnelle, du consentement, etc. Dès lors, ce type d’organisation familiale sécrète ses propres régulations, non-dites, incrustées, absolutistes, ne se laissant pas pénétrer par les lois de la collectivité. Ainsi, les interactions abusives se voient banalisées et normalisées, au sein d’un système clos sans référence tierce.

L’hermétisme est à la mesure de l’indifférenciation ; l’abus de pouvoir, le brouillage des frontières, le contrôle rigide, la confusion et l’interchangeabilité des places, deviennent les organisateurs prédominants au sein des interactions. Le temps générationnel est comme suspendu, se rétractant sur un mode circulaire. Et tous les membres de la famille paraissent aliénés à ces principes insensés qui régissent l’intégralité des rapports, sur un mode quasi totalitaire. Ce système incestueux est comme une spirale autoentretenue, appendue au risque de la révélation du secret, lequel cimente toutes les sources de la communication intrafamiliale. En conséquence, il y a un impératif à adhérer à ce modèle figé de transactions, qui tissent une véritable écologie de l’écrasement et de l’abus.

L’inceste interpelle également la dimension sexuelle qui imprègne les liens les plus intimes. Or, à ce niveau, il peut manifestement exister une confusion entre l’investissement libidinal, affectif, sensuel, tendre, fantasmatique, et l’exercice d’un forçage par la sexualité génitale post-pubertaire. Dans les familles à transactions incestueuses, il y a justement collusion entre ces registres, une "confusion des langues" ; toutes les interactions sont érotisées, et la sexualité devient un jeu relationnel « ordinaire » sans enjeu spécifique, ni nécessité de « cadrage ».

D’ailleurs, David Finkelhor, sociologue américain et concepteur du programme de recherche sur la violence familiale, pense que la « révolution sexuelle » et l’érosion des interdits qui contrôlent le comportement sexuel ont probablement contribué à une majoration des abus intrafamiliaux.

La place des enfants dans la famille, la place des familles dans le corps social, apparaissent évidemment comme des facteurs protecteurs ou prédisposants à l’égard des potentialités incestueuses. Ainsi, d’après Françoise Héritier, dans notre contexte socio-historique, « les enfants se retrouvent hissés au même niveau juridique et symbolique que leurs parents, ce qui pourrait expliquer en partie l’augmentation des actes incestueux ».

Pourrait-on également chercher des corrélations entre les tendances à l’isolement social, au repli, au délitement des intégrations collectives ou de la dimension communautaire de la parentalité, et la récurrence des abus incestueux ? La revendication de privatisation de la famille moderne n’est-elle pas un terreau propice aux abus, à partir du moment où le secret peut contribuer à l’émergence de conduites non soumises à la Loi collective ? Dans quelle mesure la culture patriarcale, mais aussi l’anthropologie libertarienne, s’insinuent-t-elle dans l’intimité des familles ? Et puis, pourrait-on s’autoriser à penser que certaines configurations socio-économiques favorisent une forme d’inflation de la jouissance pulsionnelle et des conduites de prédation ou d’appropriation, tout en abrasant les limites et les dérivés sublimatoires ?

Selon le politologue Benjamin Barber, le capitalisme a également contribué à éroder toute forme de responsabilisation, à travers une infantilisation généralisée soutenant l’injonction omniprésente, et quasi surmoïque, à consommer. Or, cet éthos favorise le laxisme, l’impétuosité, l’avidité, l’indifférenciation et une forme de prédation. Le « règne de l’enfant généralisé » (Jacques Lacan) est effectivement un appel à ne jamais devoir s’empêcher, à s’exonérer des obligations à l’égard d’autrui…L’abrasion de la décence commune, dès lors que tout est marchandisable et donc consommable, ne constitue-t-elle pas une forme d’encouragement à l’appropriation des liens ?

Comme on l’a déjà mentionné, l’ouvrage « La culture de l’inceste », ne met pas suffisamment en avant ces déterminismes socio-historiques, contrairement aux implications univoques de l’hégémonie patriarcale. Ce qui est occulté de la sorte, au-delà des enjeux essentiels concernant les dominations genrées, c’est la spécificité d’une violence sexuelle exercée sur un enfant au sein de son environnement familial. Or, cette funeste convoitise suppose à la fois l’asymétrie des positions, entre un adulte qui abuse de sa position de confiance et un enfant qui se laisse séduire ou qui n’est pas en mesure de résister, mais aussi une forme de confusion de places au sein de la parenté.

Ainsi, l’ouvrage oscille entre la reconnaissance de la vulnérabilité spécifique de l’enfant, et son déni pur et simple. Par exemple, Tal Piterbraut-Merx peut affirmer que « l’enfant n’est pas naturellement vulnérable, mais sa vulnérabilité est un produit des institutions sociales ». De surcroit, l’éducation serait, entre autres, une injonction à se taire, « à plier sous le joug de l’ordre social », en occultant qu’elle est aussi la condition d’émergence d’une autonomie qui n’est pas donnée d’emblée. Il est égalemement indéniable que « l’oubli » de la sexualité infantile, de l’excitabilité voire d’une forme de plaisir chez l’enfant, entretient l’invisibilisation des pratiques incestueuses – sans pour autant atténuer l’impact traumatique et le vécu de culpabilité… : « la fixation de l’image de l’enfance innocente renforce la possibilité de l’exercice de l’inceste ».

Certes, l’enfant n’est pas « innocent ». Certes, il fantasme, il ressent, il agit. Certes, son positionnement est « configuré » par certains dispositifs institutionnels spécifiques. Mais faut-il pour autant minimiser sa vulnérabilité intrinsèque, voire ontologique, en ne la considérant qu’en tant que conséquence d’une certaine organisation familiale maintenant la dépendance à des fins de domination ? N’y-a-t-il pas une certaine naïveté à penser qu’il suffirait de diffuser une « culture du consentement » chez l’enfant, d’en faire un entrepreneur autonome de son intégrité, pour le protéger des abus ? Une organisation institutionnelle qui décrèterait le libre arbitre de l’enfant, et le considérerait d’emblée comme acteur capable de décider et de refuser, permettrait-elle de garantir la protection infantile ? Ou au contraire, ne serait-ce pas là un équivalent d’abandon, négligeant le besoin des enfants de bénéficier d’une forme d’insouciance et d’indétermination ? Cette injonction à l’autonomie précoce n’est-elle pas en phase avec une certaine anthropologie néolibérale, qui ferait de chacun, en toute circonstance, un consommateur éclairé, indépendant, autoengendré, ou encore une monade transparente par rapport à ses désirs ou ses refus ? Outre la négation de l’inconscient, des dynamiques d’emprise, voire des compulsion mortifères et masochistes, ce type de représentation consiste tout simplement à nier l’infantile, l’immaturité, la différence des générations, le diphasisme de la sexualité humaine tissée par l’après-coup…Or, ce désaveu est étrangement en phase avec la défense des incesteurs, et leur revendication à promouvoir une pédagogie de l’émancipation : iel voulait découvrir, iel était très mature, iel a pris l’initiative et a exprimé son consentement. Dès lors, qu’est-ce qui m’interdirait hormis des relents moraux surannés ? Si l’enfant est d’emblée émancipé, autonome, « dévulnérabilisé », sensibilisé aux enjeux du consentement, capable de décider, de dire « non », si la transaction sexuelle concerne deux personnes consentantes, en position d’horizontalité, où est le problème ?

Parfois, l’abus sexuel génère justement de l’hypermaturité adultoïde chez l’enfant qui est soumis à des pressions affectives et familiales trop lourdes. Celui-ci peut alors adopter alors un faux-self de survie, qui n’est qu’une façon d’étouffer sa vulnérabilité refusée.

Agrandissement : Illustration 8

Cependant, à nouveau, la spécificité de l’inceste, en tant que placage violent de la sexualité adulte-génitale sur la sexualité infantile est occultée, de même que la spécificité de cet abus sur les modalités de subjectivation, du fait du brouillage des structures générationnelles et des places. De fait, l’inceste n’est pas uniquement une violence sexuelle pédocriminelle et une maltraitance traumatique ; ni non plus un ensemble de signifiants circulant dans la Culture dominante et favorisant sa banalisation. Il s’agit aussi d’une perversion des liens d’attachement familiaux et des repères générationnels, aux effets potentiellement destructeurs.

Abordons désormais ces dynamiques qui font de l’inceste une pédagogie érotisée de l’écrasement.

A suivre…