« Nous étions sauvages. Nous étions à part. On pouvait bien nous domestiquer et nous éduquer, il resterait cette part d'incertitude, le morceau de nous prêt à éclater à chaque instant, il y avait dans ses yeux et dans les miens cette petite flamme pas tout à fait droite, pas tout à fait nette, que personne ne contrôlerait » Sandrine Collette[1]

On sacrifie un enfant

Mais pourquoi vouloir à ce point réprimer l’enfance dans l’enfant ? Pourquoi cet effroi, cette défiance qui frise l’aversion, pour tout ce qui charrie de l’échappement, de l’indéterminé, de l’incertitude…L’enfant trouble et inquiète, car il mouvant. Au point que certains fantasment de lui enfoncer des électrodes dans le crâne, de le découper en tranches d’imagerie cérébrale, d’enregistrer son cerveau, et de le contrôler…

Selon Christiane Rochefort[2], l’oppression des enfants est le moule de toutes les autres. Et les organisations sociales auraient toujours tendance à mutiler leurs rejetons, à les sacrifier au nom d’une Force Aveugle, celle de l’ordre, de la Loi et de l’idéologie.

D’ailleurs, dans « Les Justes » (1949), Albert Camus fait dire ceci au nihiliste révolutionnaire Stepan : « Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera ».

De surcroit, c’est l’enfant qu’on rend responsable de cette hostilité, par un habile tour de passe-passe qui dénonce sa rébellion sous la lame de l’holocauste, et transfère sur Œdipe le forfait qu’Abraham était prêt à accomplir sur son fils Isaac…

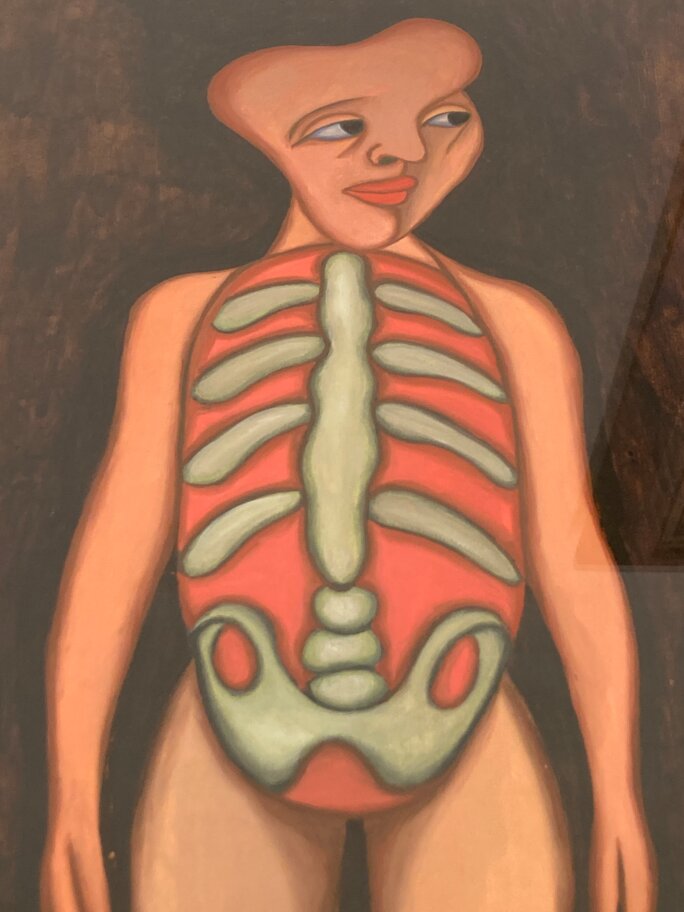

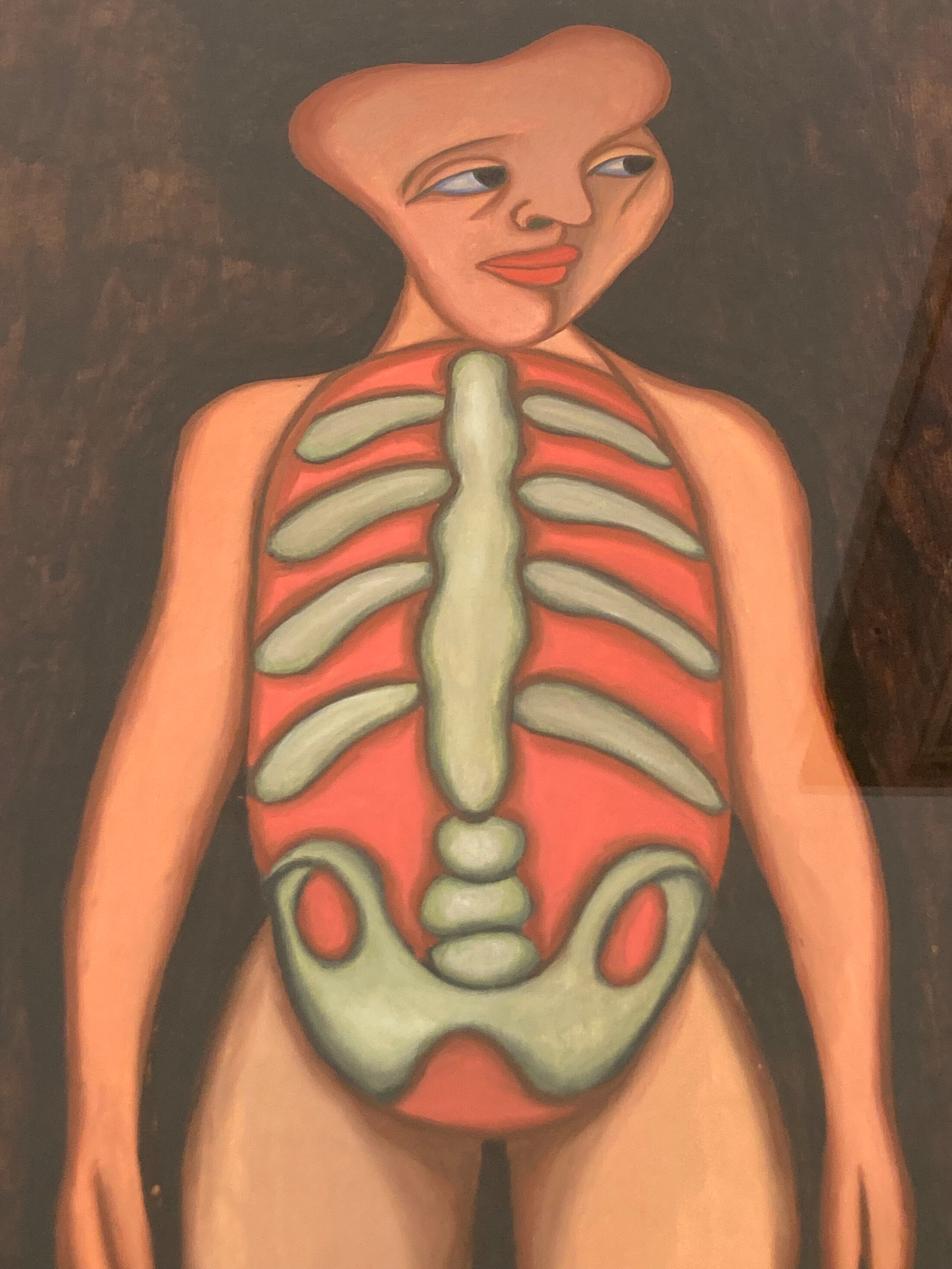

En cherchant à sacrifier l’enfant, on exerce finalement un fantasme de comblement et d’appropriation. Car si la progéniture est requise pour oblitérer le manque et l’inachèvement, elle peut, voire doit, se dérober à cette attente…La logique sacrificielle consiste alors à annuler la différence, à posséder et absorber pour éviter la perte. En l’occurrence, cette tentation de l’Un peut se déployer sous la forme d’une pulsion cannibalique, qui cherche à assimiler l’autre à soi, afin d’infirmer sa séparation. Il s’agit définitivement de (com)prendre par identification projective pour éliminer toute différenciation, toute étrangeté. Là s’exprime à l’évidence le fantasme d’une capture identitaire par incorporation. Cette violence archaïque traduit aussi le désir d’écraser l’ordre générationnel, de confondre les places, d’annihiler les différences. Au nom d’une identité illusoire du même, il faut phagocyter l’autre infantile pour ne jamais le perdre. A ce niveau se situe la source de l’inceste, de l’infanticide, mais aussi de toutes les stratégies d’aliénation vampirique ; fantasmatiquement est toujours visée une forme d’indistinction qui maintient la possession.

D’où la jouissance du sacrifice. Ainsi, Abraham est prêt à accomplir l’infanticide sur son fils, Isaac, parce qu’il en aurait reçu le commandement divin. Or, Jacques Lacan suggère que « c’est son propre désir inconscient qu’il attribue à un Autre qui est censé vouloir ce que lui-même veut sans savoir qu’il le veut »[3]. Le sacrifice permet de posséder à jamais, de se lier pour toujours. Car, l’insupportable est bien la différence, l’altérité et l’échappement…

Indubitablement, la figure de l’infantile, c’est l’étrangeté et le sauvage ; c’est la barbarie de l’animal, le corps qui hurle et la puissance d’exister. La peur de ce qui jaillit, de ce qui peut transformer et subvertir… « Tout le monde ne supporte pas ce regard d’un enfant : « Ne me regarde pas comme ça, croirait-on pas que je veux t’assassiner ! ». Dans les institutions religieuses, on exigeait que les enfants aillent les yeux baissés » (Christiane Rochefort[4]).

Les enfants perturbent, remuent, bousculent…Car ils « sont vifs, étourdis, sémillants » ; ils « sont toujours en mouvement ; le repos et la réflexion sont l’aversion de leur âge ; une vie appliquée et sédentaire les empêche de croître et de profiter ; leur esprit ni leur corps ne peuvent supporter la contrainte. » (Jean-Jacques Rousseau[5]).

L’irruption soudaine d’enfants constitue d’ailleurs l’une des altérations les plus efficaces de tout espace public, potentiellement vécue comme une menace vis-à-vis de l’ordre en place, dont il faudrait se protéger (Alexander Kluge et Oscar Negt[6]).

Éliminer l’anormalité infantile

« L’enfance est une maladie dont les signes sont principalement un nanisme, une immaturité et une labilité émotionnelle… » Jordan Smoller, professeur d’épidémiologie à la Harvard School of Public Health, 2004

En l’occurrence, l’enfance anormale est sans doute un invariant historique et anthropologique, même si les représentations, les modalités d’accueil et de « traitement » s’avèrent très variables en fonction des contextes socio-culturels. Des mythologies en passant par les textes religieux fondateurs, l’enfant est toujours un étranger qui suscite la frayeur, qui dérange, qui dénonce, qui doit être bridé. En témoigne l’évolution des discours pédagogiques, qui permettent d’appréhender, en creux, une image de l’infantile caractérisée par sa négativité et son incomplétude.

Ainsi, quelles que soient les périodes historiques, les types de régimes ou d’organisation sociale, le « peuple des enfants » a toujours été une cible potentielle de sacrifice, d’enrégimentement et d’instrumentalisation, etc. Une masse à manipuler, à transformer, à consacrer, à solder si besoin. Comme le souligne Bertrand Ogilvie[7], les enfants sont « à la fois adulés, violentés, considérés comme des êtres sacrés et en même temps maltraités, directement (infanticides, incestes et maltraitances familiales, tous milieux confondus) et indirectement » - à travers tous les dispositifs « pédagogiques » de normalisation répressive, d’enfermement et de dressage.

Le traitement anthropologique de l’enfance est profondément ambivalent : à travers les rituels d’affiliation, il s’agit d’accueillir ce qui est à la fois le plus précieux, et en même temps le plus condamnable. Dans cette opération, il y aurait toujours quelque chose à sacrifier, cette part d’enfance qui reste menaçante et inadoptable. « C’est là que se déroule ce sacrifice humain d’un nouveau genre, celui du tri entre ceux qu’on jette et ceux qu’on sauvegarde précieusement, tout en faisant soigneusement porter le ressort de l’opération sur les individus eux-mêmes, leur « nature », leur « capacité », leur « milieu » »[8].

Les enfants, de par leur indétermination, se situent à la croisée des chemins : entre parias, esclaves, main d’œuvre et improductivité, représentant de l’au-delà et de l’après, vulnérabilité et immortalité, dérisoire et inestimable, amas de chair périssable et symbole d’avenir… Ils entretiennent des rapports étroits avec le fou, le primitif, le migrant, le barbare…

Dès lors, quelle meilleure victime émissaire que l’enfance, soumise et reproductible ? A la fois source de désordre, réfractaire, inachevée, insaisissable ; mais aussi impuissante et vulnérable, sans possibilité de résister à l’ordre qui le broie.

Selon René Girard[9], « l’immolation d’une victime émissaire, à la fois coupable du désordre et restauratrice de l’ordre, s’est constamment rejouée dans les rites, à l’origine de nos institutions ». Le meurtre ritualisé constitue effectivement une solution archaïque pour s’extraire du cercle vicieux de la violence mimétique. Face aux crises d’indifférenciation, il faut alors désigner un bouc émissaire, que l’on chargera de tous les maux avant de le sacrifier. De la sorte, il s’agit de rétablir des différenciations, des hiérarchies et des dominations ; un ordre institué qui désigne et condamne, pour défléchir les rivalités haineuses.

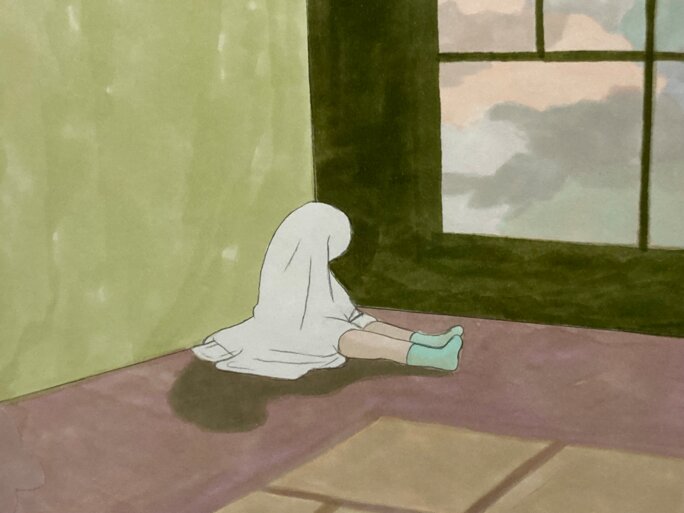

Or, les enfants représentent les martyrs idéaux. Sans voix, dépendants, mal identifiés. Maintenus dans une indétermination qui les laisse aux marges, ils occupent une position liminale, appartenant à la communauté et simultanément exclus, errants dans les limbes. Leur irresponsabilité les rend paradoxalement coupables. Ils fraient avec les forces occultes, le non-humain, le diabolique, les esprits. Ils témoignent de la fragilité des régulations sociales, voire du caractère arbitraire de l’ordre institutionnel.

Agrandissement : Illustration 2

Pour cela, il faut certes les dresser, les formater, les enrôler ; mais, aussi les sacrifier lorsque la violence mimétique ressurgit….

Le psychiatre anthropologue Daniel Delanoë[10] rappelle que, en tant que vecteur de l’intériorisation de l’ordre social, « les châtiments corporels de l’enfant sont justifiés dans la culture et constituent un trait social autoritaire », significativement associé à la violence envers les femmes, à la violence guerrière, et à la hiérarchie sociale. Et selon le sociologue américain Murray Strauss et la psychanalyste suisse Alice Miller, la pratique universelle et permanente de la maltraitance infantile et de ses effets nocifs sur le développement des enfants constitueraient une forme de vérité sans cesse occultée, pour ne pas dire un tabou constitutif de la plupart des organisations socio-culturelles.

« Malheureusement, on nie partout le fait que tous les monstres sont nés enfants innocents et deviennent bestiaux à cause de leur éducation brutale. Les terroristes qui décapitent leurs victimes, en Irak ou ailleurs, ne sont-ils pas des êtres humains, ne sont-ils pas, comme Hitler, devenus des êtres cruels et sans scrupules à la suite de leur enfance ? » Alice Miller[11]

Une haine séculaire de l’infantile ?

Le psycho-historien Lloyd DeMause[12], reconsidérant la présence évidente de la violence et de la négligence à l’égard des enfants dans les sociétés anciennes, a montré à quel point l’holocauste infantile constituait une forme d’invariant anthropologique, dont les formes fluctuaient néanmoins en fonction des structures sociales. Dès lors, il conviendrait de relire a posteriori l’histoire en prenant en compte la réalité des abus infantiles - quitte à y appliquer des normes contemporaines anachroniques selon Ian Hacking[13]. Car la tragédie humaine serait finalement tissée par cette réitération permanente de la maltraitance infantile, et de ses séquelles à travers les âges. De fait, chaque génération aurait tendance à abuser de ses enfants et, par-là, façonnerait de façon traumatique les psychés des êtres en devenir, avec des effets de répétition sans cesse relancés. Contrairement à l’idée d’une indifférence relative à l’égard de l’enfance en amont de la modernité occidentale, Lloyd DeMause pointe finalement la permanence millénaire d’une haine de l’enfance associée à son exploitation. En l’occurrence, l’enfance est ontologiquement associée à la servitude : « les termes qui signifient enfant, garçon et fille, par exemple, sont régulièrement employés pour dire esclave ou serviteur en grec, en latin, en arabe, en syriaque et maintes langues médiévales » (John Boswell[14]). En tant que possession, l’enfant peut donc être utilisé, mais aussi consommé, détruit, immolé.

Le sacrifice infantile, sous des formes différenciées et spécifiques, reste donc une forme d’invariant, en dépit de la « civilisation des mœurs » et de l’humanisation des pratiques. « Les enfants étaient immolés par le feu à Babylone, écorchés vifs en l’honneur du dieu Baal à Baalbek au Liban, aux îles Baléares, à Carthage et à Tunis où se trouve un grand cimetière d’enfants sacrifiés » (Roger Faligot[15]). Les Druides perpétraient également l’holocauste des petits Celtes, sans parler des offrandes rituelles dans les civilisations précolombiennes…Ils étaient égorgés comme des agneaux chez les Hébreux -jusqu’au salut d’Isaac ?

Dans les organisations tribales, l’infanticide prend la signification d’une dévoration sacrificielle : l’enfant est consommé, réabsorbé en communion avec les esprits animaux. Certains rituels d’initiation et de passage peuvent aussi apparaitre comme des pratiques très violentes, cherchant à annihiler l’enfance. Pierre Clastres[16] décrit ainsi des pratiques de la tribu des Guayaki, qui pourraient s’apparenter à une forme de torture des adolescents, par rapport à notre référentiel culturel. Pour les garçons, d’abord un jeûne prolongé puis une perforation de la lèvre pour y introduire le labret, et quelques années plus tard la scarification du dos, entièrement labouré par une pierre tranchante de l’épaule aux fesses, le sang coulant à flot ; pour les filles, tout se passe en même temps au jour des premières menstrues : jeûne, puis flagellation avec un pénis de tapir « pour qu’elles désirent bien les hommes », puis scarification violente du ventre, des seins jusqu’au pubis. Ainsi, les rituels d’initiation peuvent régulièrement prendre la forme de maltraitances physiques, voire sexuelles, - selon nos normes contemporaines - comme chez les Baruyas, avec une ingestion ritualisée de sperme. De fait, à travers le marquage ou l’incorporation, il faut imprimer « dans la subjectivité la plus intime de chacune l’ordre ou les ordres qui règnent dans la société et qui doivent être respectées si celle-ci doit se reproduire » (Maurice Godelier[17]).

Des enfants abandonnés

Au-delà du sacrifice délibéré, l’abandon infantile est également une pratique transhistorique. Il suffit d’ailleurs de considérer la place des enfants répudiés dans la mythologie : Moïse, Œdipe, Romulus et Remus, Pâris, etc. Cette pratique a régulièrement constitué un régulateur démographique, un moyen de limiter la taille des familles, ainsi qu’une alternative à l’infanticide.

Agrandissement : Illustration 3

Indéniablement, le recours à l’abandon comme méthode de limitation des naissances dépend non seulement des conditions juridiques, économiques, sociales et sanitaires de la population concernée, mais également des dispositions psychologiques collectives, des valeurs morales et religieuses, du statut anthropologique accordé à l’enfant, etc.

Dans l’antiquité grecque, l’abandon peut prendre des formes diverses, allant de l’exposition à l’adoption, en passant par la vente et le don gratuit de l’enfant. En l’occurrence, les enfants étaient susceptibles d’être perçus comme un fardeau qu’on pouvait répugner à assumer…En particulier, les enfants chétifs, infirmes, ou difformes, avec une véritable politique eugénique en arrière-plan ; un être inutile à la sauvegarde de la Cité devait être sacrifié sans apitoiement…Platon était également favorable à la pratique de l’exposition à des fins de sélections : on peut ainsi trier ceux qui résistent le mieux, et garantir la bonne constitution du corps social…L’infanticide constituait de toute façon un acte à peu près indifférent, car l’enfant ne participait pas encore à la vie du groupe sociale.

Ainsi, ces enfants exposés étaient très souvent destinés à la mort, même si, dans les récits mythologiques, sur les plusieurs dizaines de héros qui subissent ce sort, seul Linos, fils d'Apollon, est dévoré par les chiens.

A suivre...

Agrandissement : Illustration 4

[1] Madelaine avant l'aube, J.-C. Lattès, 2024

[2] Les enfants d’abord, Grasset, 1976

[3] Séminaire XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Ed. Seuil, 1973, p. 306.

[4] Les enfants d’abord, op. cit.

[5] Julie ou la nouvelle Héloïse, 1761, p. 424 et 425

[6] « L’espace public des enfants, » in Politiser l’enfance, collectif, dir. Vincent Romagny, Ed Burn Out, 2023

[7] Inclassable enfance, Ed La Tempête, 2024, p14

[8] B. Ogilvie, op. cit., p 20

[9] La Violence et le Sacré, Grasset, 1972

[10] Les châtiments corporels de l’enfant, Eres, 2017

[11] Éditorial paru en janvier 2005 après diffusion en France du film La Chute, relatant les derniers jours d’Adolf Hitler

[12] The History of Childhood, Northvale, New Jersey, Jason Aronson, 1995

[13] L’Âme réécrite, Paris, les Empêcheurs de penser en rond, 2006

[14] cité par Bernard Lahire, in Les structures fondamentales des sociétés humains, La découverte, 2023

[15] Le peuple des enfants, Seuil, 2004

[16] Archéologie de la violence : La guerre dans les sociétés primitives, La Tour-d'Aigues, L'Aube, coll. « Mikrós Essais », 2024 (1re éd. 1997)

[17] La production des grands hommes : pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, Paris, Fayard, 1982