« Le féminisme va bien au-delà de l’égalité de genre et il dépasse largement la question du genre » Angela Davis

Après avoir « situé » mon point de vue – celui d’un privilégié ayant néanmoins un engagement concret dans des rencontres et une pratique du soin -, après avoir essayé d’appréhender la construction singulière de ma masculinité, je souhaiterais désormais aborder des enjeux plus théoriques concernant la domination masculine et le patriarcat. Il s’agira en tout cas de souligner à quel point les différenciations sexistes sont construites culturellement et sociologiquement, tout en soulignant l’ancrage anthropologique profond de ces représentations, bien antérieures à l’émergence du capitalisme. De fait, une dynamique de déconstruction doit déjà s’établir sur des faits concrets, et pas simplement sur des postures idéologiques. Commençons donc par aborder certaines analyses concernant la domination masculine, avant de développer les théories qui tendent à la relier à l’impérialisme occidental.

Ainsi, des chercheurs intéressés par la question des « masculinités », telle que Raewyn Connell, ont affirmé une « conception relationnelle du genre », dans laquelle masculin et féminin sont pensés dans leurs dynamiques propres et dans leurs interactions. Comme le rappellent Meoïn Hagège et Arthur Vuattoux, il s’agit là « de s’opposer à une sociologie déterministe des "rôles de sexe" dont les bases épistémologiques sont faussées par une vision essentialiste des rôles masculin et féminin ainsi que par une indifférence aux contextes sociaux singuliers dans lesquels ces rôles sont incarnés ».

« Je n'ai jamais adhéré à la vision selon laquelle on pourrait se contenter de transcrire l'étude des classes sociales dans celle du genre, en considérant le genre comme une "classe de sexe" et en traduisant Marx en termes de genre » (Raewyn Connell).

De fait, celle-ci étudie notamment les déclinaisons d’une « masculinité hégémonique », qui correspond entre autres à une « configuration des pratiques de genre » visant à assurer la perpétuation du patriarcat et la domination des hommes sur les femmes.

Cependant, cette forme de masculinité n'épuise pas le répertoire des masculinités « disponibles », au sens de susceptibles d'être incarnées. Ainsi, Raewynn Connell décrit en creux d'autres modalités d'expression de la masculinité, telles que la masculinité "complice", "subordonnée", "marginalisée", etc. A chaque fois, il s’agit avant tout de situations pratiques, contextualisées, et non d’identités figées. Dès lors, ces configurations sont exposées aux dynamiques collectives et individuelles, aux trajectoires, à l’histoire – ce qui amène à « des-essentialiser » et à dénaturaliser ces agencements particuliers de masculinités. De surcroit, Raewynn Connell insiste sur le fait que les formes dominantes de masculinité peuvent être pensées et incarnées en l’absence de lien avec le sexe masculin. Ces configurations peuvent aussi concerner les femmes, à travers des « masculinités féminines », et il n’existe donc pas d’« Homme universel »…

Rappelons également que, dans certaines cultures, il existe des différenciations de genre non binaires, telles que les hijras (« eunuques ») en Inde, les rae rae (« hommes douceurs ») en Polynésie, les muxhes dans la culture zapothèque, les bissu (« transcendants), l’un des cinq genres du peuple bugi en Indonésie, ou encore les « êtres-aux-deux-esprits » amérindiens. Manifestement, les identités de genre se déploient davantage sur un spectre, avec des évolutions permanentes des normes et une véritable créativité instituante sur le plan socio-historique.

Dès lors, il s’agit véritablement de « remettre en cause les conceptions simplistes du genre telles qu'elles sont généralement mobilisées dans les politiques de promotion de l'égalité, où les hommes sont le plus souvent réduits à une norme statistique et non pas perçus à travers leur rôle actif dans les rapports de genre ».

Par ailleurs, il convient également de souligner que les normes de la masculinité « hétéronormées » sont non seulement contraignantes, mais aussi potentiellement délétères, pour tous ceux qui se doivent de devenir des hommes reconnus socialement dans une identité obligée. Il s’agit effectivement de se soumettre à toute une série d’injonctions parfois contradictoires et répressives à l’égard des affects, des désirs, des liens, du corps, etc. La virilité, inflexible, militarisée, ne devrait ainsi montrer aucun signe de faiblesse, quitte à étouffer les ressentis et les souffrances – ce qui n’est pas sans conséquence sur les enjeux du « prendre soin » ...

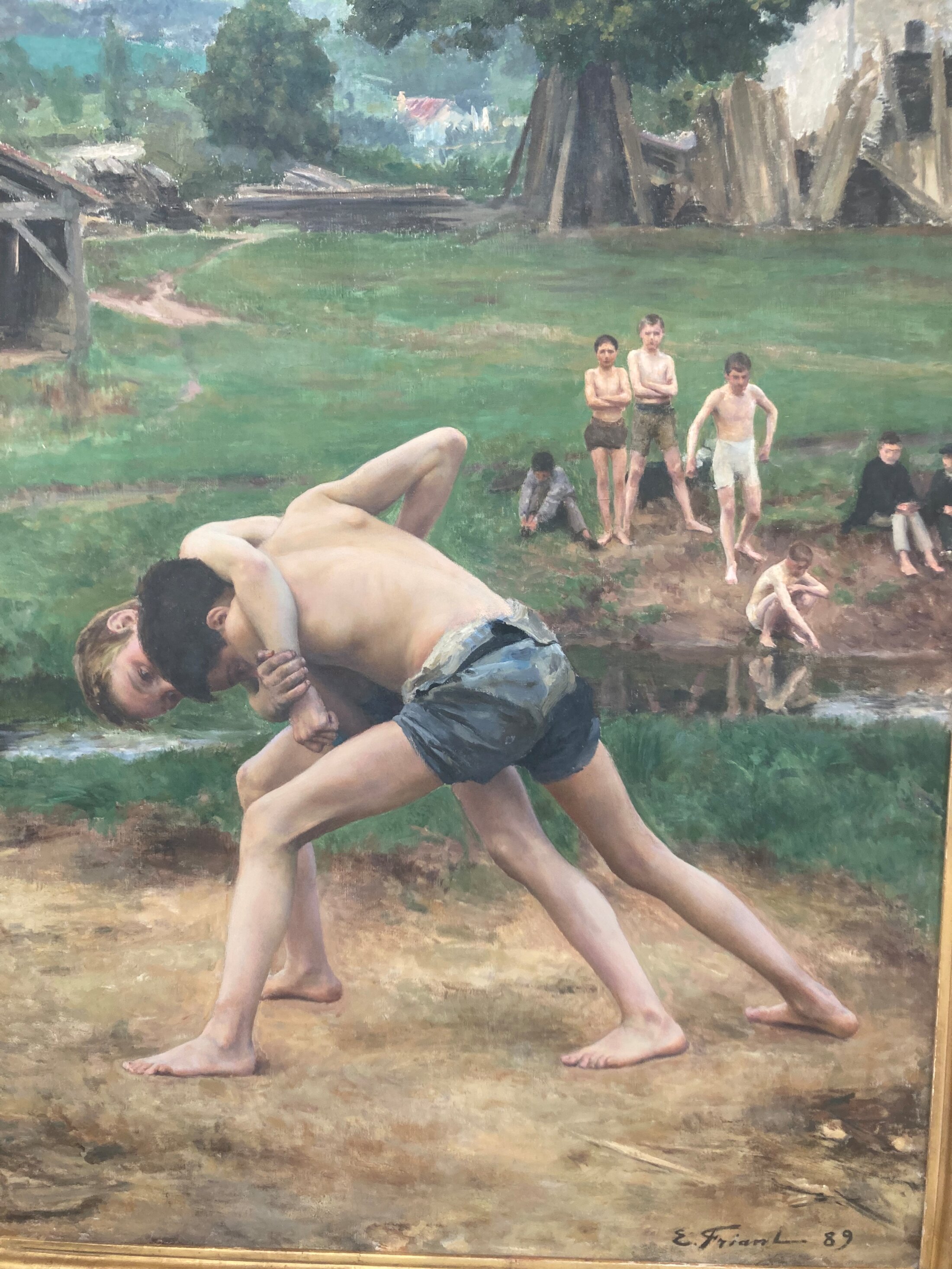

Agrandissement : Illustration 1

Comme le souligne Judith Butler dans un entretien, « l’enjeu, c’est de produire une forme de masculinité et de féminité qui s’émancipe de cet arrière-plan que constitue l’hétérosexualité normative, impérative. Beaucoup d’hommes hétérosexuels sont non normatifs. Ils aiment leur hétérosexualité, ou l’acceptent simplement, mais ne le vivent pas sur le mode de la domination, avec l’intime conviction que leur désir devrait être le désir de tous ».

Dans une approche plus clinique, Patrick Landman souligne à quelle point « la virilité n’est jamais acquise une fois pour toute », avec un vécu permanent de menace en arrière-plan – pour ne pas dire d’angoisse de castration si l’on mobilise une certaine terminologie psychanalytique. Ainsi, « la virilité est un combat permanent qui occupe une grande place dans l’activité psychique du sujet de sexe masculin ». Comment se construit, chez le garçon, le désir de devenir homme, quelles sont les matrices collectives de l’identité masculine dans notre monde contemporain ? D’après Landman, « en dépit de la tendance lourde à l’égalité des sexes, le garçon garde sa place privilégiée quant à la valeur phallique dans le désir des parents ». Or, cet investissement narcissique et libidinal est aussi un « piège », entraînant un « sentiment de rente de situation, qui fait obstacle à l’effort nécessaire à l’acquisition du savoir, ou bien un vécu de privilégié qui se heurte à la réalité égalitariste de notre société ». Ce décalage entre la valorisation « innée » de la puissance phallique et les déceptions inhérentes aux confrontations avec la réalité sociale peut alors entraîner « une fuite dans des comportements agressifs, provocants, de pseudo virilité ou d’« hypervirilité », et donc, en fait, de souffrance et d’impuissance ». En effet, un véritable malaise identificatoire peut émerger lorsque l’image intériorisée d’une masculinité prédatrice et sans entrave se confronte aux désillusions et aux restrictions de jouissance imposées par la réalité extérieure.

Exposé à trop d’attente, le garçon peut également être tenter de se saborder pour échapper aux assignations, pour s’extraire d’une position d’ « objet de la jouissance de l’Autre parental ».

Par ailleurs, les modèles identificatoires à la fonction paternelle sont de plus en plus régulièrement « en crise », désuets, désajustés. Dès lors, privés de cadre symbolique, les garçons sont contraints d’inventer une nouvelle manière d’être homme, ou de s’enfermer dans une impasse existentielle…Car la virilité se dévoile finalement pour ce qu’elle est : « un semblant, et non une identité ».

Patrick Landman souligne également à quel point l’identité sexuelle et l’identité de genre jouent un rôle essentiel dans les modalités d’expression du mal-être ainsi que dans la phénoménologie symptomatique, en rapport avec les attendus collectifs, les enjeux identitaires sous-jacents à l’expression psychopathologique, les conflits spécifiques, etc. « Ainsi, les filles auront plus tendance à « internaliser » les conflits, alors qu’à l’inverse, les garçons auront tendance à les « externaliser », avec dans ce registre les pathologies de l’agir et celles de la kinésie ».

De son côté, Françoise Héritier, dans son ouvrage « Masculin/féminin. La pensée de la différence », analyse la suprématie masculine et la valence différentielle des sexes à travers un regard anthropologique. De fait, il s’agirait là d’un « invariant anthropologique », cette traduction de la différence en hiérarchie apparaissant comme un principe binaire et inégalitaire à l’origine de toute culture, de toute pensée et de toute société. Cette opération d’essentialisation de la domination masculine est inséparablement matérielle, cognitive, sociale et politique. Et cette structure élémentaire est tellement prégnante qu’elle s’en trouve naturalisée et invisibilisée. De fait, l’émergence de la « pensée humaine » s’est étayée sur cette catégorisation identique / différent. Et c’est à partir de cette matrice que se seraient construites toutes les oppositions binaires lesquelles, des plus banales au plus raffinées, contribuent à asseoir l’organisation sociale à travers la reconnaissance de l’altérité : « Le sens réside dans l'existence même de ces oppositions et non dans leur contenu ». Ainsi, les traits observés en termes de différenciation biologique et corporelle sont « décomposés, atomisés en unités conceptuelles et recomposés dans des associations syntagmatiques qui varient selon les sociétés ». Dès lors, on perçoit du binaire partout, à travers une différenciation sexuelle qui n'est pas symétrique, mais hiérarchisée.

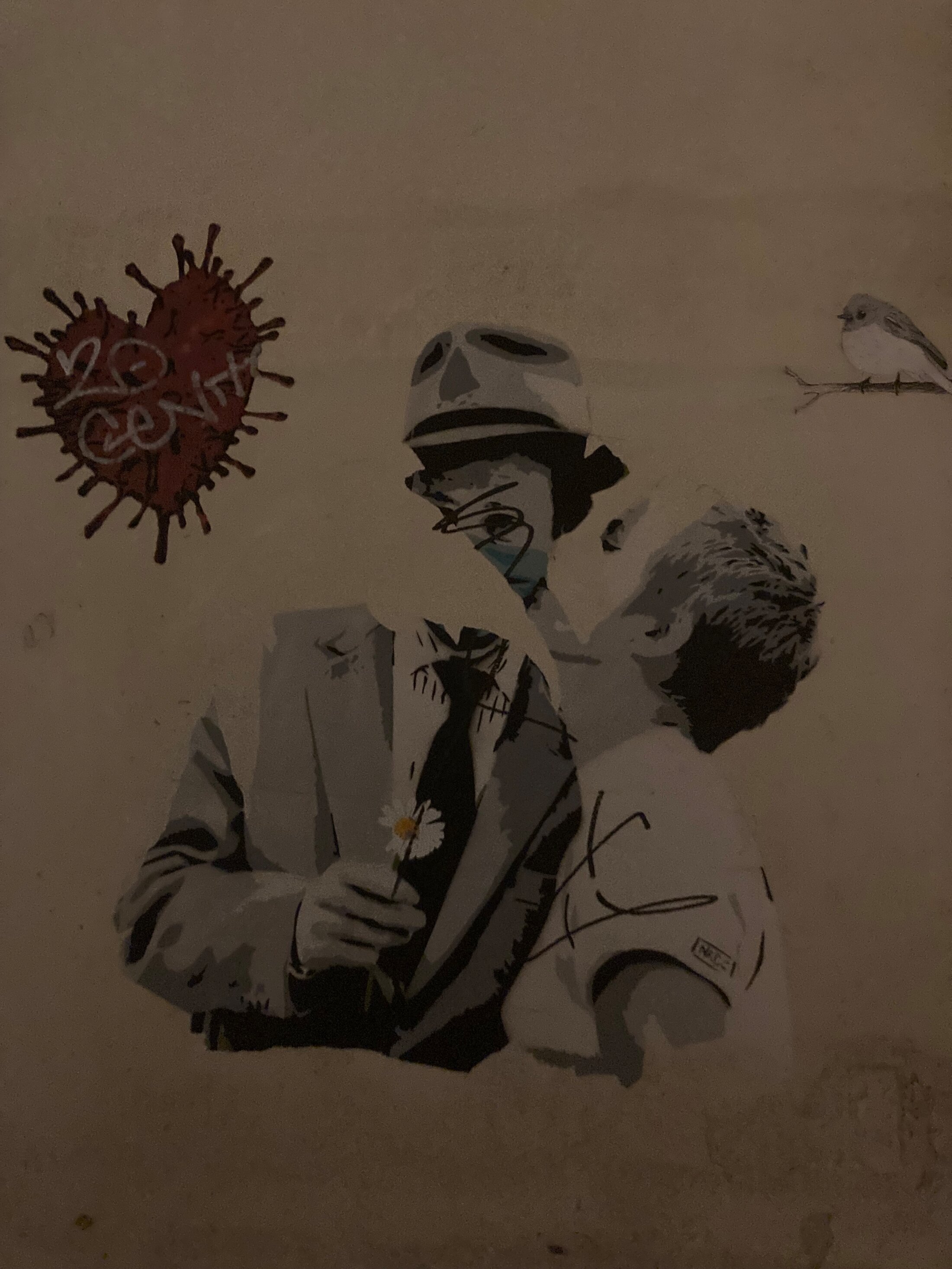

Agrandissement : Illustration 2

Selon Françoise Héritier, c’est parce que seules les femmes ont la capacité de produire à la fois l’identique et le différent via l’engendrement que les hommes se sont appropriés le contrôle de leur fécondité et que le système binaire de classification est originairement inégalitaire. De fait, il a fallu déposséder le féminin de son pouvoir, en réduisant les femmes à l’état de matrice et de réceptacle passif, tout en garantissant « la licéité de la pulsion masculine », corrélativement à son pouvoir d’appropriation de la fécondité. Mais pour procéder à ce dessaisissement, il a fallu toute la puissance d’un appareil conceptuel qui contribue à réaffecter aux hommes une incontestable suprématie, de manière profonde, pérenne, incorporée, et qui continue souterrainement à organiser les sociétés contemporaines. D’après Françoise Héritier, il conviendrait alors de maintenir l’expérience de l’altérité, fondatrice du lien social et de la pensée, tout en la dé-hiérarchisant – ce qui suppose des changements profonds de représentation et de régimes d’affection. De façon très concrète, ceci passerait déjà par un partage réel du travail parental et domestique. Par ailleurs, la maîtrise de la procréation et la contraception constituent également des possibilités de subversion de la domination masculine, en attaquant le noyau sur lequel elle s’est construite et légitimée.

Maurice Godelier, dans son ouvrage « La production des grands hommes », étudie les différenciations sexuelles au sein de la société des Baruya, qui se caractérise notamment par un système sans classe, non capitaliste - ce qui ne signifie pas égalitaire, puisque le fondement de cette société est la domination masculine qui permet la reproduction des grands hommes, caractérisés par le prestige et l’influence davantage que par la puissance politique ou le pouvoir économique.

Ce système suppose que le pouvoir des femmes soit à la fois reconnu et confisqué par les hommes. Il s’agit ainsi d’occulter cette puissance gestatrice et nourricière, qui déposséderait le masculin d’un attribut nécessaire à la reproduction collective. Dès lors, la subordination des femmes se voit symboliquement inscrite et instituée à travers un espace ségrégué et une privation des rituels organisant l’ordre social. Cette infériorisation peut aussi se lire au niveau des rapports de parenté, avec un échange généralisé et équivalent dont les femmes sont l’objet.

D’après Godelier, une institution spécifique contribue à réinscrire en permanence la domination masculine au sein de la société Baruya : il s’agit des initiations masculines, instaurant entre les hommes une solidarité et un sentiment identitaire renforcé, via la mise en scène d’un auto-engendrement. Les pratiques initiatiques mettent effectivement en scène une homosexualité masculine en vertu de laquelle les aînés nourrissent les cadets. Ainsi, les hommes sont à nouveau fabriqués par la puissance masculine spécifique, en excluant la participation des femmes et en déniant leur maternité, en les expropriant de leur pouvoir au prix d’un travail idéologique et rituel. Dès lors, cette mythologie constitue aussi un acte de violence, car au-delà des effets discursifs il s’agit de mettre en scène dans la réalité des pratiques la domination masculine. Ainsi, l’inégalité sexiste et l’exploitation des femmes ne sont pas inhérentes à la structure de la société en classe. Les mythes et les rituels expriment, instituent et inscrivent dans la réalité sociale les représentations dominantes du masculin, et contraignent à une forme de « consentement » des dominés à la domination qui pèse sur eux - ainsi qu’une participation « obligée » des dominants à l’exercice de leur domination, via l’emprise idéologique des mythes. Dans un tel système, les hommes, tout comme les femmes, se voient contraints d’acquiescer à ce que l’ordre mythique attend d’eux. Là se déploie sans doute une forme d’auto-répression que chaque sexe exerce sur lui-même pour se disjoindre et s’exclure du domaine de l’autre, en instituant la non-mixité.

Pierre Bourdieu, de son côté, souligne également que les structures de domination sont loin d’être anhistoriques, et qu’elles sont le produit « d’un travail incessant de reproduction auquel contribuent des agents singuliers […] et des institutions, familles, Église, École, État ». Il existe donc un travail historique de reproduction de la différenciation inégalitaire des sexes, qui s’impose inconsciemment aux dominés, mais aussi aux dominants.

« Lorsque les dominés appliquent à ce qui les domine des schèmes qui sont le produit de la domination (...) leurs actes de connaissance sont, inévitablement, des actes de reconnaissance, de soumission ». Et les dominants, en dépit ou du fait même de l’octroi de privilèges, sont également prisonniers de la domination qu’ils exercent parfois à leur insu…

Frans de Waal, primatologue, a également cherché à établir si les orientations genrés des comportements humains avaient un substrat biologique, en les comparants à ceux de grands primates pour essayer d’éliminer certains biais socio-culturels. Ainsi, il a pu observer que, dans les communautés de singes anthropoïdes, les mâles exercent une violence prééminente, mais que les femelles sont autant, si ce n’est plus, impliquées dans les choix de partenaires sexuels, qu’elles peuvent exercer une domination non pas physique, mais sociale, par le statut, le prestige et les alliances. En conséquence, il serait erroné de penser que l’homme posséderait en soi une nature plus dominatrice que la femme, justifiant qu’il occupe une place prépondérante dans la société. De surcroit, chez nos cousins primates, les pratiques sexuelles paraissent beaucoup moins normatives, plus libres et diversifiées. Dès lors, plutôt que d’essentialiser les différenciations biologiques, il s’agit de pouvoir les reconnaitre, dans une appréhension qui intègrent l’interaction dynamique et permanente entre les déterminismes génétiques et l’environnement au sens large. Pour ce chercheur, le nécessaire combat pour l’égalité passe aussi par la promotion d’un modèle inclusif qui embrasse les différences, plutôt que de les nier par principe…

Selon Judith Butler, « aucun facteur ne détermine le genre de manière unilatérale : la biologie ne détermine pas les multiples significations du genre, mais le genre n’est pas non plus un simple effet de la culture. La complexité du genre émerge dans l’entrelacement singulier de ces domaines – entrelacement dont le résultat est toujours imprévisible ».

Cependant, d’autres féministes, à l’instar d’Antoinette Fouque, insistent sur une forme de différentialisme sexuée, en rapport avec la capacité de donner la vie – que celle-ci soit effective, latente, ou fantasmée : « Le génie des femmes est cette capacité de faire venir au monde cet objet génital unique, comme un sujet absolument vivant, pensant, parlant ». Ainsi, pour Antoinette Fouque, les femmes, à travers une forme de libido creandi, « humanisent ou cultivent l'humanité au sens où elles sont le premier environnement de tout être humain ».

Y-a-t-il là une forme de naturalisation essentialisante, ou de reconnaissance d’une différence irréductible en rapport avec la reproduction ?

En tout cas, du fait de cet enracinement anthropologique, socio-historique, politique, biologique, éthologique, on perçoit bien que les déterminants de la différenciation sexuée et de la domination masculine sont multiples, hétérogènes, complexes…

On pourrait en tout cas penser que cette « puissance d’engendrement » des femmes dépossède effectivement les hommes du pouvoir incontournable de la reproduction sociale. Et que, au-delà du capitalisme ou de l’impérialisme colonial, l’accaparement de cette puissance est sans doute un enjeu fondamental, dans différents types de cultures, de régimes politiques, d’organisations sociales…

Agrandissement : Illustration 5

Il n’est qu’à penser aux Lebensborn, institution nazie gérée par la SS dont la finalité était de favoriser la création et le développement eugéniste d’une race aryenne à prétention hégémonique. Ainsi, il s’agissait d’utiliser les femmes de « race pure » en tant que machine-outils gestantes et allaitantes, afin de donner naissance, de façon sérielle et « managée », à une élite raciale.

Par ailleurs, on pourrait avancer que le patriarcat n’a pas attendu le capitalisme pour instituer de façon ubiquitaire la domination masculine, selon une logique différente et spécifique. Néanmoins, le capitalisme, comme à son habitude, a su recycler et récupérer des formes antérieures de domination et d’exploitation, telles que l’esclavage, pour alimenter sa propre logique d’extraction. Ainsi, Capital et Patriarcat sont sans doute synergiques, mais pas intrinsèquement indissolubles. Les injonctions hétéro-normatives peuvent être utilisées, détournées, mais elles n’ont pas pour « fonction » originaire de reproduire l’aliénation capitaliste. En théorie, la dynamique du Capital pourrait tout à fait survivre et se développer en dehors d’un système patriarcal systématique, en assimilant d’autres modalités d’asservissement. Dès lors, il faut évidemment lutter sur les deux fronts, en prenant en compte les renforcements mutuels, tout en pensant les particularités de ces deux registres de subordination. Les amalgames contribuent en tout cas à entraver l’appréhension des ressorts spécifiques propres à chaque système de domination, et à brouiller l’analyse de leurs confluences et renforcements mutuels….

Afin d’élargir les points de vue, appréhendons désormais les constructions théoriques qui articulent Capitalisme, Colonialisme et Patriarcat ainsi que les approches intersectionnelles.

A suivre…