Comme le constate Françoise Héritier, il existerait dans toutes les sociétés humaines, depuis la préhistoire, une croyance universelle en une "nature féminine et masculine", reconduite de façon culturelle. Or, cette « valence différentielle des sexes » constituerait une matrice de catégorisation très profonde et primitive, sur un mode binaire, venant organiser la pensée humaine à partir des observations de l'identique et du différent. Ce "modèle archaïque dominant", ayant institué des différenciations genrées, se serait finalement trouvé infiltré par une hiérarchisation, fondant dès lors une forme d'infériorisation naturalisée du féminin.

Agrandissement : Illustration 1

Mais comment, et quand, s’est instaurée cette domination masculine ? Est-elle effectivement un invariant culturel, ou le fruit d’une histoire institutionnelle spécifique ?

Pour destituer un ordre hégémonique, il convient sans doute d’en cerner les racines, au-delà des fantasmes et mythologies...

L’omniprésence du sexuel dans l’organisation sociale

« Homo a inventé, à la fois sur les plans biologique et culturel, des sociétés organisées selon des régulations complexes de la sexualité, que ce soit pour les relations sexuelles, l’association de femmes ou d’hommes dans divers types d’unités de reproduction – par désir et/ou obligation sociale – et des relations sexuelles découplées de toute fonction de reproduction. La sexualité envahit le tissu des relations sociales et, de ce fait, ne se limite pas qu’aux relations hédonistes ou négociées entre des partenaires qui ne sont pas forcément de sexe différent. C’est de cette tension qu’émergent les formes de coercition sexuelle au sein des sociétés humaines, plus précisément dans les sociétés patriarcales » (Pascal Picq).

Agrandissement : Illustration 2

On doit donc inévitablement intégrer la prégnance du sexuel dans les dynamiques de socialisation, que ce soit à travers les pratiques incarnées de la sexualité ou certaines modalités spécifiques de canalisation des pulsions libidinales, venant intriquer pulsionnalité, capital et pouvoir. « En vérité, la sexualité est partout : dans la manière dont un bureaucrate caresse ses dossiers, dont un juge rend la justice, dont un homme d'affaires fait couler l'argent, dont la bourgeoisie encule le prolétariat, etc. Et il n'y a point besoin de passer par des métaphores, pas plus que la libido, de passer par des métamorphoses. Hitler faisait bander les fascistes. Les drapeaux, les nations, les armées, les banques font bander beaucoup de gens » (Deleuze et Guattari).

Dès lors, la « régulation » de la sexualité est sans doute un des éléments constitutifs des organisations sociales, contribuant à la construction des règles d’alliances, à l’imposition des interdits, aux injonctions normatives, mais aussi à la structuration de la famille et de la parenté. Ainsi, les institutions collectives ont émergé à partir des contraintes sociales imposant de mettre en forme et de normer les transactions sexuelles, en définissant des places, des statuts, des obligations et des tabous.

Comme le souligne d'ailleurs Françoise Héritier, "dans la vie des hommes préhistoriques, la sexualité pouvait peut-être se réaliser librement, à n’importe quel moment, quand l’envie prenait le partenaire mâle, pourvu que les partenaires soient licites" - ce qui suppose au préalable d'avoir défini et institué les relations sexuelles autorisées.

Agrandissement : Illustration 3

Selon Emmanuel Todd, l’histoire des organisations sociales, politiques et familiales correspond finalement à un principe de différenciation, de polarisation des formes anthropologiques et de spécialisation des types. A partir d’une famille originaire nucléaire, des formes familiales plus complexes, de la famille souche vers des structures communautaires très normatives, venant enserrer le couple dans des liens de parenté patrilinéaires, émergent progressivement dans la masse de l’Eurasie – l’arc patriarcal-, à partir « d'expériences et de cristallisations s'étalant sur cinq millénaires, processus qui a commencé en Mésopotamie avec la naissance de la cité et de l'écriture ». Cette évolution va de pair avec une complexification et une rigidification des systèmes familiaux et de parenté, ainsi qu’avec un « abaissement du statut de la femme » et un degré de patrilinéarité de plus en plus élevé. Selon Emmanuel Todd, ces structures familiales déterminent de façon très profondes et inconscientes les idéologies qui persistent en profondeur, en dépit des évolutions sociales de surface. Ainsi, « la révolution "matriarcale occidentale" n'affronte pas à l'Est des cultures familiales attardées, mais des systèmes dont la dynamique, patriarcale, est opposée à la leur depuis des millénaires »…Au final, malgré l’existence de quelques « sociétés matriarcales, tout au moins matrilinéaires et matrilocales, où les femmes détiennent les pouvoirs sacrés, économiques et politiques », « les sociétés patriarcales dominent le monde depuis au moins cinq mille ans. Elles ont inventé un puissant arsenal mythologique, idéologique, politique et technique pour contrôler les femmes » (Pascal Picq).

Un matriarcat primitif ?

Pourrait-on alors envisager un système matriarcal, un paradis originaire que le patriarcat aurait détruit et colonisé par son despotisme autoritaire ?

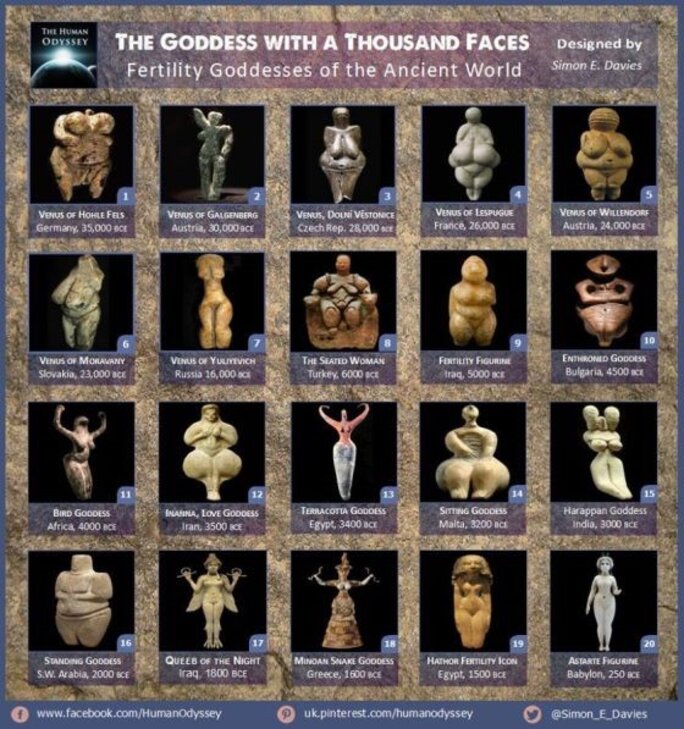

En 1861, Johann Jacob Bachofen, juriste, philologue et sociologue suisse, publie « Le Droit Maternel, recherche sur la gynécocratie de l'Antiquité dans sa nature religieuse et juridique », dans lequel il infère tout un système de « droit maternel » préhistorique, antérieur au stade patriarcal, à partir des réminiscences de ce matriarcat primitif dans les mythes australiens et les légendes indo-européennes. Par exemple, à travers l’interprétation du mythe de l’Orestie, Bachofen voit la narration du remplacement de la filiation matrilinéaire à la filiation patrilinéaire chez les Grecs. Pour Bachofen, la toute première organisation sociale avait été marquée par la « communauté des femmes ». Dans cette société où les hommes jouissaient d’un accès sexuel libre, la paternité était inconnue. Il évoque ainsi une domination du principe féminin dans la religion des premières sociétés humaines, au sein desquelles la « Grande Déesse » est l’incarnation de la vie et de la prospérité.

« Qu’on la nommât, suivant les lieux, Astarté, Innin, Istar, Isis, Asherah, Hathor ou encore Nana, Nut ou Ishara, partout la Grande Déesse, toute-puissante, immortelle et immuable était vénérée comme l’Ancêtre Divine, source de toute vie » (Olivia Gazalé).

L’archéologue et historienne Marija Gimbutas revendique de son côté une « archémythologie » lui permettant de postuler l’existence d’une civilisation pré-indo-européenne, agraire, pacifique, mettant les biens en commun, déployant un modèle équilibré de répartition des pouvoirs entre hommes et femmes. Ces sociétés « gylaniques » articulées autour du culte d’une déesse mère auraient finalement été supplantées par des cultures « androcratiques », du fait de la migration guerrière de tribus patriarcales autour de 3500 avant notre ère.

Dès lors, « après des dizaines de millénaires marqués par des rapports de sexe relativement équilibrés et l’adoration de divinités féminines ou bisexuées, le monde va peu à peu basculer dans une nouvelle ère, absolument et radicalement androcentrée, durant laquelle la femme va perdre l’essentiel de ses pouvoir, son prestige magique et religieux, ainsi que sa dignité ». En parallèle de cette virilisation sociale, « les anciennes déesses sont détrônées par un dieu mâle, guerrier, tout-puissant et jaloux de sa supériorité – nommé, suivant les régions, Zeus, Jupiter, Brahmâ, Yahvé ou Amon-Rê, - qui s’impose comme père de l’humanité » (Olivia Gazalé).

Cependant, le sexe des divinités n’est pas particulièrement significatif de la place des sexes dans une organisation sociale…Ainsi, voilà par exemple le commentaire que peut faire H. Whitehouse concernant cette « religion matriarcale primitive » : « en fait, le culte de la Déesse n’est pas une religion du Néolithique, mais de la fin du XXème siècle, née d’un désir compréhensible d’une spiritualité différente de celle des religions patriarcales dominantes ».

Néanmoins, plus récemment, la philosophe féministe Heide Goettner-Abendroth fait également l’hypothèse d’un matriarcat primitif, système matrilocal et matrilinéaire au sein duquel les femmes auraient détenu le pouvoir sacré avec un héritage transmis de mères à filles. La paternité aurait davantage été sociale que « génétique », avec une polyandrie sexuelle et une incertitude concernant la filiation, ce qui aurait contribué à diminuer la coercition sexuelle. Ces « matriarchies » auraient été des « sociétés horizontales non hiérarchiques », « égalitaires et pacifiques », avec une propriété collective. Mais un tel tableau idyllique n’est-il pas une forme de projection de nos propres utopies ? Une société communautaire, écologique, redistributive, ayant limité les contraintes sociales à ce qui est utile pour vivre ensemble, sans institutions coercitives opposant les individus et les sexes…

« Que le partage des sexes ait été plus équitable, que les femmes aient joui de prérogatives importantes, voire, dans certains domaines, égales à celles de leurs congénères masculins, c’est tout à fait probable, comme cela a été observé chez les Khashi de l’Inde, les Minangkabau de Sumatra, les Na de Chine, les Ngada de l’île de Florès (Indonésie) ou les Iroquois – tribu matrilinéaire et matrilocal dans laquelle les femmes possèdent la terre, organisent le travail agricole et disposent d’un droit de veto sur les décisions masculines. Mais de là à en conclure qu’elles aient un jour réellement dominé les mâles, il s’agit sans doute d’une extrapolation abusive » (Olivia Gazalé).

De fait, en ethnologie, anthropologie, archéologie et dans les études religieuses, la théorie de Goettner-Abendroth tend à être largement amendée, car aucune preuve ne permet de valider cette hypothèse d’un matriarcat originaire.

Ainsi, dans « L’Origine des systèmes familiaux », le démographe et anthropologue Emmanuel Todd critique-t-il ce fantasme de « gynénocratie », en rapport d’après lui avec une forme d’idéologie patriarcale qui ne permet d’appréhender des organisations sociales plus égalitaires qu’à travers une forme de domination féminine destinée à être renversée. « Nous voyons tout au long du Droit maternel comment fonctionne le fantasme matrilinéaire : il se passe de données simples et solides sur le système de parenté ou l’organisation de la vie familiale, pour se jeter dans une interprétation très libre des mythes qui transforme toute manifestation d’autonomie en domination par les femmes. Ce qui rend la confusion possible, c’est l’ignorance d’un fait très simple pour qui a observé la réalité des sociétés matrilinéaires du présent : le statut de la femme est en réalité plus élevé dans les systèmes de parenté indifférenciés que dans les sociétés matrilinéaires ». En outre, les rares régimes matrilinéaires constitueraient d’après Emmanuel Todd une réaction défensive à l’organisation patrilinéaire environnante, ne permettant de conserver un certain statut pour les femmes qu’au prix d’une réelle perte d’autonomie.

Par-delà les fantasmes matriarcaux

« Un spectre hante le féminisme : le spectre du matriarcat primitif » Anne Augerau et Christophe Darmangeat

Agrandissement : Illustration 5

De fait, le fantasme matriarcal semble être une pure création de l’esprit, une mythologie contemporaine, ayant sans doute un substrat psychanalytique en rapport avec la représentation d'une imago maternelle archaïque et toute-puissante. Car, même là où les femmes occupent ou occupaient une position sociale éminente, celle-ci n’a jamais été dominante. Au sens propre, le « matriarcat » n’a donc jamais été observé nulle part. Dans toutes les sociétés matrilinéaires connues, « les hommes représentent les intérêts de la communauté dans les relations extérieures, mandatés par l’assemblée ou l’autorité des femmes » (Pascal Picq), que ce soit pour les affaires diplomatiques, pacifiques ou belliqueuses. Ainsi, « il n’est pas possible de parler d’un matriarcat avec les femmes détenant tous les pouvoirs ». En outre, « la présence de femmes guerrières dans des sociétés mésolithiques / néolithiques / âge de bronze contredit la représentation des sociétés matriarcales pacifiques, égalitaires, en équilibre avec la nature » (Pascal Picq).

Dans « Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était –Aux origines de l’oppression des femmes », l’anthropologue Christophe Darmangeat fait ainsi ce constat : « tout se passe comme si la légitime aspiration actuelle des femmes à abolir les discriminations qui les frappent devait à tout prix trouver un lointain appui dans les sociétés paléolithiques et dans l’absence supposée de division sexuelle du travail censée y avoir prévalu ». Or, ce n’est pas en fétichisant un passé fantasmé qu’on pourra concrètement améliorer le statut des femmes dans le présent et l’avenir.

De fait, « c’est l’idée même qu’il existerait un lien univoque entre la place sociale occupée par les femmes durant une majeure partie du passé et la possibilité de leur émancipation actuelle qui est trompeuse. La possibilité de mettre fin à un rapport social (ou, ce qui revient au même, d’instaurer un rapport social nouveau) ne dépend pas de son ancienneté, mais du fait que les fondements de ce rapport sont perpétués et renforcés, ou au contraire sapés, par la dynamique générale de la société » (Anne Augerau et Christophe Darmangeat).

Néanmoins, ces constatations, ces hypothèses et ces représentations constituent sans doute un ferment important pour relancer un imaginaire instituant et se dégager de l’emprise patriarcale omniprésente…D’ailleurs, les quelques sociétés matrilinéaires ou matrilocales survivantes sont actuellement en voie d’extinction, ces isolats de pouvoir féminin relatif cohabitant de plus en plus avec l’emprise des États patriarcaux….

Racines archaïques de l’antagonisme sexuel et de la coercition féminine

L’anthropologue Gayle Rubin souligne que « les pratiques dont l'effet est de maintenir les femmes « à leur place » — cultes, initiations secrètes, connaissance ésotérique des hommes, etc. » sont bien antérieures à l’émergence du capitalisme, et peuvent exister dans des sociétés présentant un autre type d’organisation socio-économique. Ainsi, « dans la vallée de l'Amazone et sur les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée, les femmes sont fréquemment remises à leur place par le viol collectif, lorsque les mécanismes habituels de l'intimidation masculine se révèlent insuffisants ».

Agrandissement : Illustration 6

Et, comme le démontre Christophe Darmangeat, la domination masculine existe également dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs les plus égalitaires, sans doute depuis le paléolithique, à travers notamment des formes de coercition très directes : « on pense en particulier aux droits unilatéraux que les hommes exercent sur les femmes, notamment en matière sexuelle, à la polygamie réservée à leur seul bénéfice ou aux religions à initiation qui légitimaient leur suprématie sociale ».

« Le fait que ces rapports sociaux ont été observés chez nombres de chasseurs-cueilleurs du présent ethnologique, sans que rien n’autorise à les mettre au compte de l’influence de l’Occident, nous oblige à envisager très sérieusement qu’ils aient déjà pu être de mise il y a 10, 20, 30 000 ans ».

Cependant, insister sur le caractère très ancien et ancré de l’antagonisme sexuel et de la domination masculine ne signifie nullement que cette caractéristique soit indépassable à l’avenir.

Dans ces sociétés « primitives », les inégalités de sexe ne se déployaient pas prioritairement dans la sphère économique - en dehors de certains aspects circonscrits de la consommation, les femmes étant couramment frappées de divers interdits alimentaires. De fait, selon Christophe Darmangeat, « domination masculine et égalité économique ne sont nullement incompatibles », et des structures socio-économiques garantissant l’égalité matérielle ne prémunissent par d’une coercition sans exploitation. Ainsi, contrairement à une certaine vulgate marxiste, l’antagonisme sexuel en défaveur des femmes n’est pas un phénomène relativement récent, qui n’aurait émergé qu’à travers le développement des inégalités économiques et des classes sociales.

Gayle Rubin rappelle d’ailleurs que « l'Europe précapitaliste, féodale, n'était guère une société sans sexisme ». Dès lors, le capitalisme colonial a repris et réaménagé des systèmes genrés de hiérarchie et de domination qui lui étaient antérieurs. « Aucune analyse de la reproduction de la force de travail sous le capitalisme ne peut expliquer le bandage des pieds, les ceintures de chasteté ou quoi que ce soit de l'incroyable collection d'outrages byzantins et fétichisés, sans parler des plus ordinaires, qui ont été infligés aux femmes en divers temps et lieux »… D’après Gayle Rubin, « l’analyse de la reproduction de la force de travail n'explique même pas pourquoi c'est habituellement les femmes qui font le travail domestique au foyer plutôt que les hommes »…

Prédominance des dynamiques socio-économiques

Cependant, il ne s’agirait absolument pas de nier la prééminence des structures économiques et sociales pour expliquer la division de sexes. « S’il est banal de constater l’existence de différences cérébrales ou comportementales entre hommes et femmes, il est infiniment plus difficile de leur attribuer une origine naturelle, en écartant ainsi l’éventualité qu’elles résultent de la socialisation propre à chaque sexe » (Christophe Darmangeat). De même, certaines hypothèses de la psychologie évolutionniste paraissent très précaires sur le plan épistémologique : « on ne voit guère ce qui autorise à attribuer un trait psychologique majoritaire à une origine lointaine sur laquelle on ne dispose d’aucune information, plutôt qu’aux conditions sociales dans lesquelles ce trait a été observé ».

Ainsi, les déterminismes socio-historiques et matériels sont sans doute partie prenante dans l’émergence de la domination masculine et du patriarcat. Comme le soulignait d’ailleurs Engels, les institutions, les valeurs, la morale, les structures familiales sont des produits de l’évolution sociale, dont un des éléments déterminants se situerait au niveau de l’organisation des forces productives. Dès lors, la sujétion du sexe féminin – tout comme l’exploitation de l’homme- peuvent être appréhendés comme des produits historiques, ayant pour fondement la structure économique. Dans une perspective marxiste orthodoxe, la coercition féminine serait en en rapport à la fois avec l’essor de la propriété privée, avec l’accroissement des richesses détenues par les hommes, et avec la nécessité pour ceux-ci de transmettre les biens à leur propre progéniture. Il fallait pour cela imposer aux femmes – et à elles seulement – une stricte monogamie. Il fallait également remplacer la filiation matrilinéaire par la filiation patrilinéaire. Ainsi, pour garantir la fidélité de l’épouse, donc la paternité des enfants, la femme se voit livrée au pouvoir discrétionnaire de l’homme. Ce serait donc tout à la fois en raison de l’essor de la production économique masculine et de la tendance à l’appropriation privée des moyens et des fruits de cette production que les femmes se seraient trouvées peu à peu en situation d’infériorité et de sujétion.

Les enjeux de la filiation

Dans cette perspective, les enjeux de la filiation et de la transmission sont déterminants pour garantir la main mise masculine sur le patrimoine, les moyens de productions et le capital. Ceci supposerait au préalable une mise en cohérence entre la filiation clanique et le mode d’héritage, au bénéfice de la descendance paternelle. Néanmoins, la matrilinéarité n’est pas synonyme d’une indifférence à la paternité. « Presque toutes les sociétés primitives distinguent la paternité biologique de la paternité sociale et établissent cette dernière selon des règles parfois extrêmement subtiles » et « la paternité apparaît de très longue date non comme un simple fait biologique, mais comme un objet de conventions sociales pouvant atteindre d’extrêmes raffinements » (Christophe Darmangeat). De surcroit, il arrive aussi que les règles d’héritage ne se conforment pas aux règles d’affiliation déterminées par les groupes de parenté.

Ainsi, « les premières tentatives pour cerner la situation des femmes dans les sociétés primitives ont très largement exagéré l’importance de la filiation. Il y a en effet une certaine myopie de juriste à vouloir faire de cette question une clé des rapports entre hommes et femmes ; ceux-ci dépendent manifestement de bien des choses, mais en fin de compte assez peu du sexe chargé de transmettre l’appartenance clanique ». D’ailleurs, « l’ethnologie a amplement démontré que la filiation matrilinéaire n’était en rien le gage d’une « prédominance » des femmes, ni même d’une position moins défavorable pour elles ». Dans les meilleurs des cas, la matrilocalité peut constituer une certaine protection vis-à-vis d’une oppression masculine abusive, sans constituer pour autant l’assurance pour les femmes de faire jeu égal avec les hommes – et la matrilinéarité encore moins

Malgré ces réserves, il parait évident que « la patrilinéarité, en concentrant sur la personne du mari l’autorité domestique et l’autorité politique pouvait avoir constitué un puissant stimulant à l’accumulation de biens et à l’extension de cette autorité politique, ces deux aspects se renforçant mutuellement ». D’ailleurs, « la raison majeure de la raréfaction des structures matrilinéaires au cours du développement social tient dans leur plus grande difficulté à secréter des pouvoirs économiquement et politiquement forts ».

Structures de parenté, système matrimonial et échanges des femmes

L’anthropologie classique a étudié les règles matrimoniales, les structures de la parenté, les modalités d’alliance, etc., conduisant à certains statuts pour les personnes, en fonction de leur rang, de leur place sociale, mais aussi de leur sexe. A travers les prescriptions et les interdits, il s’agit d’orienter « certains usages sociaux de la sexualité au nom des contraintes que les humains doivent nécessairement s’imposer pour continuer à fabrique de la famille, de la religion ou de l’économie » (Maurice Godelier). Ces règles mettent en jeu la construction sociale des « catégories de l’identique et du différent » (Françoise Héritier), mais aussi les prérogatives et droits inhérents à chaque individu. A cet égard, la prohibition de l'inceste est un instrument régulateur : "au lieu de s’entre-tuer, on va coopérer", à travers un "contrat social qui unit deux lignages, instaure la paix collective dans une région et établit la subordination sexuelle des femmes"...Dorothée Dussy souligne à quel point ces structures de parenté constituent aussi des canevas discursifs théoriques qui tendent à occulter les pratiques réelles, notamment sur le plan de la domination et de la violence. De fait, Lévi-Strauss revendiquait de s’intéresser prioritairement aux récits, narrations collectives et mythes, plutôt qu’à la réalité des actes et des violences…

Agrandissement : Illustration 7

D’après Gayle Rubin, un système de parenté est « un système de catégories et de statuts qui contredisent souvent les relations génétiques réelles ». « Dans les sociétés pré-étatiques, la parenté est le langage de l’interaction sociale, organisant les activités économiques, politiques et cérémonielles aussi bien que sexuelles. Les devoirs, les responsabilités et les privilèges d’une personne vis-à-vis des autres sont définis en fonction de la présence ou de l’absence, d’une relation mutuelle de parenté. L’échange de biens et de services, la production et la distribution, l’hostilité et la solidarité, les rituels et les cérémonies, tout se situe à l’intérieur de la structure organisationnelle de la parenté ».

Classiquement, on considère que l’émergence des structures de parenté constitueraient une discontinuité décisive entre les hominidés semi-humains et les êtres humains, en instituant notamment le don et l’échange de personnes entre les clans. Cependant, dans cette perspective, ce sont « les femmes qui font l’objet de transactions, alors ce sont les hommes, qui les donnent et les prennent, qui sont liés entre eux, la femme étant un véhicule de la relation plutôt qu’un partenaire ». Ainsi, les femmes se trouvent en position d’être cédées, au rang de marchandise, sans pouvoir exercer la moindre souveraineté par rapport aux décisions qui s’imposent à elles. Ce qui témoigne pour le moins d’un statut infériorisé, et d’une privation de subjectivité. D'après Françoise Héritier, "le mariage est un contrat d’exclusivité sexuelle dans ce seul sens" et, "pour que les hommes décident de l’attribution de leurs filles et de leurs sœurs à d’autres hommes, il fallait déjà qu’ils s’en sentent le droit".

Ainsi, « la relation globale d’échange qui constitue le mariage ne s’établit pas entre un homme et une femme qui chacun doit, et chacun reçoit quelque chose : elle s’établit entre deux groupes d’hommes, et la femme y figure comme un des objets de l’échange, et non comme un des partenaires entre lesquels il a lieu ». (Lévi-Strauss, "Les structures élémentaires de la parenté").

Dès lors, « l’échange des femmes » situe manifestement « l’oppression des femmes à l’intérieur de systèmes sociaux, et non dans la biologie » (Gayle Rubin). La marchandisation des femmes institue un véritable commerce, supposant une réification, une passivation, une « tarification » et une appropriation : « elles sont données en mariage, prises lors des combats, échangées contre l’obtention de faveurs, envoyées comme tribut, troquées, achetées et vendues ». Ainsi s’instaure un système de « production », de distribution et d’échange, qui suppose au préalable certaines formes de propriétés sur les personnes : « ces formes ne sont pas des droits exclusifs, des droits de propriété privée, mais plutôt différentes sortes de droits que diverses personnes ont sur d’autres ».

« Dans le dialogue matrimonial des hommes, la femme n’est jamais, purement, ce dont on parle ; car si les femmes, en général, représentent une certaine catégorie de signes, destinés à un certain type de communication, chaque femme conserve une valeur particulière » (Lévi-Strauss).

Au final, l’exogamie instituée par les structures de parenté traduit également des rapports sociaux spécifiant que « les hommes ont certains droits sur leurs parentes femmes », et que celles-ci « n’ont pas de pleins droits sur elles-mêmes ».

Dès lors, « les actes réciproques des obligations de parenté ne sont pas simplement des symboles d’alliance, ils sont aussi des transactions économiques, des transactions politiques ». Les systèmes matrimoniaux instaurent effectivement une hiérarchie politique, des statuts, des privilèges, ou des valeurs, favorisant sans doute l’institution de strates sociales, l’accès différentiel au capital symbolique ou économique, voire l’émergence des premières organisations étatiques et des inégalités instituées.

Dès lors, on doit approfondir cette question : dans quelle mesure le système sexe/genre s’inscrit-il au sein des dynamiques socio-économiques et politiques ?

A suivre…