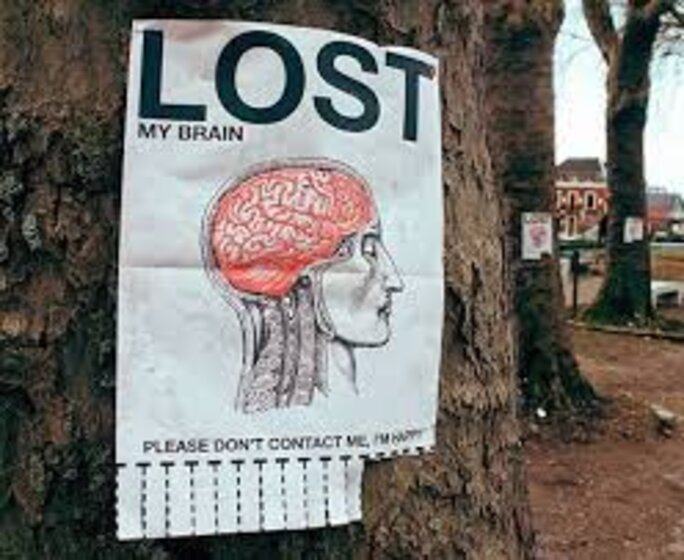

Disons-le sans détour, la neuropolitique constitue une nouvelle forme contemporaine de gouvernance : chacun doit désormais être identifié quant à son fonctionnement cérébral, par rapport à son équipement constitutionnel, à ses dispositions cognitives innées. Les conceptions neuro-essentialistes prennent indéniablement une place croissante dans le débat public et les orientations politiques.

On édicte des profils, on définit des catégories, on repère des tempéraments. Un diagnostic pour définir une identité et conférer une place. Ton génome te révèle, toujours plus précocement. En sus du séparatisme social, racial, confessionnel, communautaire, célébrons donc l’avènement du séparatisme cérébral…

En l’occurrence, il s’agit désormais d’évaluer et de classer les individus en fonction de leur capacité stratégique à s’adapter aux impératifs productifs et d’optimiser leur niveau de performance. Tout cela étant réputé découler directement de leur configuration cérébrale, indépendamment des dynamiques socio-politiques d'arrière-plan.

A partir du moment où ces éléments discursifs s’imposent, nos représentations et nos attitudes sont colonisées. Dès lors, nous performons l’adaptation, nous incarnons malgré nous ces impératifs neuro-cognitivo-libéraux-entrepreneuriaux, nous conformons nos propres fonctionnements mentaux.

Néanmoins, quels sont les enjeux d’un diagnostic neuronal, qui vient inscrire une différence radicale, logée au sein même du cerveau ? Un écart essentialisé, naturalisé, inscrit dans les gènes. La peau. L’origine. Les croyances.

Neuroatypique, divergent…Neuro-pas-pareil, cérébro-différent, synapto-invalide

Trouble du neurodéveloppement

Antisocial, comportements déviants, à problème

Condamné à son altérité : pense pas comme nous, ressent pas comme nous, perçoit pas comme nous. Ailleurs, dès l’origine, et pour toujours

Assigné à sa communauté, à un « nous » performatif

Entre eux. On peut pas se comprendre, problèmes de longueurs d'ondes. Interférences. Incommunicabilité.

Une tribu de relégués, qu’il faudra bien inclure

Dans des filières

Dans un destin

Prestations compensatoires, besoins spécifiques, correction du handicap, remédiation, réhabilitation…un peu de discrimination positive, et des parcours ségrégués.

Enfermé dans des clichés

Des discours

Des revendications

Captif de la parole des autres : voilà ce que tu es, voilà ce que tu veux, voilà ce que tu dois espérer. Le champs de tes désirs, et de tes possibles, on s'en occupe. On sait. On étudie ton cerveau. Voilà ce que tu seras.

Étiquetés par des expertises

Désigné, affirmé…

Des voix de triage, on aiguillonne.

Certains études démontrent pourtant que ces conceptions neuro-essentialistes majorent le rejet des « diagnostiqués » par des tiers. On tend alors à surestimer leur dangerosité, tout en colportant du pessimisme quant aux possibilités d’évolution. Contrairement aux idées bien-pensantes, une catégorisation cérébrale augmente significativement la stigmatisation. D’ailleurs, les soignants qui adhérent à ce type de déterminisme neuro-génétique font preuve de moins d’empathie, et les concernés eux-mêmes s’avèrent plus fatalistes et résignés, plus enclins à s’en remettre aux psychotropes…

Par ailleurs, toutes les mesures collectives, sociales et politiques, se voient dévalorisées….

Inversion de la formule de Gramsci : optimisme (béat et réducteur) de la raison (scientiste), pessimisme de la volonté…A quoi bon lutter pour un autre monde, puisque tout est inscrit dans nos neurones, dès l'origine...

Pourtant, on en veut, on en redemande…Un diagnostic, pour me soulager… pour me dire, pour valider…Pour être, enfin, légitimé….

Alors, qu’en faire ? Qu’en devenir ?

Est-ce désirable ?

Quel est le prix de cette reconnaissance ?

Serions-nous tous hermétiques, enfermés dans nos conditions, nos assignations, nos statuts, nos privilèges, nos adversités ?

Comment faire valoir son mal-être, comment être légitime dans l’expression de sa souffrance ?

Faut-il, toujours, s’inscrire dans une case nosographique, épouser l’air du temps, se saisir des maux qui portent, et qui enclosent ? Le mal-être doit-il être circonscrit dans des tropes narratifs hégémoniques ? Victime de ses neurones, ou de ses traumas ?

Un jeune personne se demande si elle n’est pas autiste. Sentiment de sensibilité déviante, d’incompréhension des injonctions sociales…perte de sens…les autres sont compliqués, insaisissables. Elle ne sait jamais… Comment ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’on attend.

Incapacité de gestion du « réel ». Une ombre et des bégaiements. Impression de cauchemar

Terreur, mystère, tétanie, entrée dans le noir.

Effractions.

Autiste ? Cela serait plus confortable. Une identité, une explication. Une appartenance. Des parcours protégés. Elle saura exactement ce qu’on attend d’elle pour être labellisée. D’ailleurs, on le sait tous, plus ou moins, au point de pouvoir l’incarner. Car des caricatures circulent. Des stéréotypes qui alimentent les orientations politiques, et détournent les indignations.

Mais cette personne s’interroge. Du doute s’insinue

Le climat politique. La haine. Le rejet. Les réminiscences abjectes.

Élimination des handicapés, épuration…

Et si l’extrême droite arrive au pouvoir ? Et les spectres de l’eugénisme ?

Faut-il oublier que, derrière cette « condition », il y a aussi des enfants sans langage, enfermés dans leurs stéréotypies et leurs automutilations ? Des improductifs, des indésirables.

Une autre se questionne également. Si je me faisais diagnostiqué, cela donnerait un sens social à ma marginalité. J'aurais une place, de la tolérance, des allocations, un emploi protégé. Réduction des vertiges. Mais je serais qui, alors ? Un numéro, un dossier d'handicapé à gérer. Et ma liberté ? Et ma colère ? Et mon droit à errer hors des sentiers battus, à m'extraire des parcours prédéfinis ? Comment échapper aux filières, aux catalogages, une fois identifié ? Et que faire des combats et des engagements ?

Une mère s’interpelle sur l’inadaptation de son fils. Catégorisé autiste, tout s’éclairerait. On comprendrait. On compenserait. On aménagerait.

On arriverait à affronter la perplexité et le désarroi ; par un mot, talisman. Une désignation.

Voilà, c’est expliqué ; fin des vertiges.

Et puis, on protégerait son avenir.

Il serait préservé.

En ces temps de guerre, on l’exemptera.

En cas de bascule tragique, il n’aura pas à se rendre au front.

Son diagnostic sera une protection, un joker. Réformé par essence. Préservé des horreurs et des condamnations….

Vraiment ?

Car, on entend aussi que les autistes sont des recrus de choix…. Productifs, disciplinés. Ils n’interrogeraient pas, ils n’éprouveraient pas.

Pas d’affects. Sans tergiversations, sans ambivalence. Pas d’état d’âme à la limite.

Ils appliquent. Ne contestent pas.

Parfait pour appuyer sur les boutons qui exterminent. Pour maintenir la rentabilité des destructions.

Les protéger, ou les exploiter ? L’inclusion, c’est aussi les faire participer à notre monde, à nos errements et nos saloperies. Utiliser, rentabiliser. Même pour l’horreur…

Spontanément, nous éprouvons de l’empathie pour les nôtres, pour notre « endogroupe ». Ceux qui sont proches, comme moi, auxquels je peux m’identifier. Cela aurait pu nous arriver, alors cela bouscule…. Nous investissons la plupart de notre capital attentionnel et affectif dans notre communauté d’appartenance, renforçant ainsi nos liens avec ses membres.

Quant aux lointains, c’est à peine s’ils existent…

Or, comme le souligne Samah Karaki, « l’empathie est intrinsèquement biaisée, peu fiable, et inadaptées comme boussole morale ». En l'occurence, ce sont nos expériences vécues et les cadres socio-politiques dans lesquels ces expériences ont eu lieu qui déterminent notre façon de positionner l'autre selon une échelle de valeurs. Rappelons-nous les dominations justifiées par des théories racialistes qui catégorisaient biologiquement les être humains en groupes hiérarchiques. Quid alors de la neurodivergence, de la neuroatypie, de toutes ces neuro-différenciations qui peuvent à la fois justifier compassion et compensation - mais aussi stigmatisation, exploitation, relégation, etc.

Qu’en conclure ? Que tout ce qui différencie, catégorise et sépare, instaure des gradients et des hiérarchies. Et autorise, finalement, des infrahumanisations. Il y a eux, et nous. Et, dès qu’il y a du « eux », il y a de l’étranger, de l’inatteignable , du différent, de l’inférieur, du menaçant…la justification de toutes les négligences, exploitations, sacrifices, tortures….

On crée des clivages, on cloisonne ; on justifie.

L’enfer est pavé de bonnes intentions. On veut repérer, on veut dépister. Remplir le trou béant. Boucher l’infigurable.

Nonobstant, qu’est-ce qu’on ouvre ainsi ? Quel est le tribut de cette identification ? Il faudra bien laisser quelque chose de soi.

Tout acte de différenciation induit aussi une perte identificatoire : il n’est pas comme moi, je ne peux résonner, comprendre, partager. Au final, cette altérisation menée à son terme ultime conduit à la réification.

Si nous sommes si différents, l’empathie s’effrite. Nos intérêts divergent. Nous allons finir par nous battre pour garantir nos privilèges, pour maintenir nos dominations. Nous allons défendre nos récits, nos places, nos discours identitaires. Méfiance. Délitement du Commun. Repli.

Ingratitude. Manque de reconnaissance. Perte de culture.

On perd alors l’attention au singulier, au détail.

Ce qui nous rassemble en nous particularisant.

En désignant, on objectifie. On permet. On encourage…

On enterre cette croisée des chemins où il peut y avoir l’autre, en nous.

Nous ne sommes pas pareils, nous ne pouvons nous comprendre, restons dans l’entre-soi…

Toute politique « inclusive » cohérente devrait donc tisser un sentiment de participation commune. Nos différences nous rassemblent. Nous avons à faire front commun. Embarqués dans la même galère ; un monde mutuel, le tragique de l’existence à charrier.

Au-delà des intérêts catégoriels, identitaires, situés. De ce qui creuse, sépare, antagonise.

Défaire les prédicats et les assignations, pour retrouver notre vulnérabilité partagée.

Certes, il convient, toujours, d’être attentif et éveillé, par rapport aux discriminations subies, aux adversités, aux stigmates cumulés…Aux réductions de puissance, et aux invisibilisations.

Et nous avons aussi besoin de nommer, pour donner une consistance, pour faire exister.

Pour prendre en considération. Oui, certains s’en prennent plein la gueule, pour ce qu’ils sont sensés être. Oui, les injustices se croisent et se superposent. Oui, c’est insupportable et il faut appréhender pour lutter.

Cependant, cette opération de désignation doit aussi pouvoir s’oublier, afin de ne pas ensevelir la personne sous ses assignations. Rencontrer suppose aussi de pouvoir mettre de côté les listes prédicatives qui administrent. L’autre comme soi-même, en dépit des préjudices et des entraves.

Détricoter les frontières, le séparatisme des conditions.

Restaurer l’élan à être ensemble, malgré les vertiges, malgré les peurs, malgré les défenses. Le trouble et les reflets de souffrance enfouie.

Nous portons tous cette ombre en nous. Ces voiles d’obscur et de détresse. Le sang versé. L’héritage des mutilations. La pesanteur des anéantissements.

Tous, nous pouvons vriller, sombrer…être ébranlé par l’altérité. Et négliger, refuser ; mépriser ? Qu’est-ce qu’on fout de la violence, et des silences ?

Que nos différences nous relient, que nos accueils persévèrent…

Méfions-nous des barrières qui enferment.

Oui, nous ne sommes pas pareil ; oui, tes préjudices ont traversé ta chair ; oui, il y a là quelque chose d’irréductible, d’ineffable ; je serai toujours à côté, un peu.

Mais, cet à-côté nous réunit. Essayons de nous tenir ainsi, côte à côte, ensemble ; avec nos manquements, avec nos singularités et nos frayeurs.