Suite à notre première incursion dans les dimensions anthropologiques, politiques et existentielles du jeu, on peut déjà tirer quelques conclusions :

- D’une part, le jeu n’est pas une affaire puérile et insignifiante. Selon Nietzche, la maturité, « cela veut dire avoir retrouvé le sérieux qu’enfant, on mettait dans ses jeux » (aphorisme 94 de « Par-delà bien et mal »). D’ailleurs, comme le souligne Huizinga avec espièglerie, « si le puérilisme actuel était un véritable jeu, on devrait voir alors la société sur la voie du retour aux formes archaïques de culture, où le jeu était un facteur vivant et créateur » …Or, pour les gens très sérieux, qui expertisent, catégorisent et trient, les traits essentiels du jouer font défaut, ce qui témoigne finalement de leur immaturité profonde. De fait, ils sont incapables de mettre en jeu les antagonismes, la conflictualité, la complexité, alors ils font la guerre, pratique la censure et l’inquisition, ou pondent le cahier des charges des CMPP en Région Nouvelle-Aquitaine…

- D’autre part, il n’y a pas de développement culturel et historique sans une certaine teneur ludique. L’historien Philippe Ariès nous rappelle ainsi que, dans la société d’Ancien Régime, le jeu était un fait social total, occupant une place prépondérante dans l’organisation collective, qu’il a ultérieurement perdu dans nos sociétés techniciennes. Par ailleurs, « il n’existait pas de séparation aussi rigoureuse qu’aujourd’hui entre les jeux réservés aux enfants et les jeux pratiqués par les adultes. Les mêmes étaient communs aux uns et aux autres ». Le jeu avait donc un caractère communautaire, symbolique, rituel, partagé par tous les âges, les classes et les conditions, avant de devenir profane, individuel, populaire et enfantin. Les jeux étaient également partie intégrante des institutions fondamentales, laïques ou sacrées. Or, la modernité, dans son illusion de maîtrise instrumentale, à chercher à dépouiller le jouer de sa signification politique ou religieuse. Ainsi, le répertoire ludique peut désormais apparaitre comme « le conservatoire de manifestations collectives désormais abandonnés par la société des adultes et désacralisées ». Les classes sociales supérieures ont abandonné le jeu, pour se distinguer du peuple et des enfants tout en revendiquant leur surplomb bourgeois et leur esprit de sérieux.

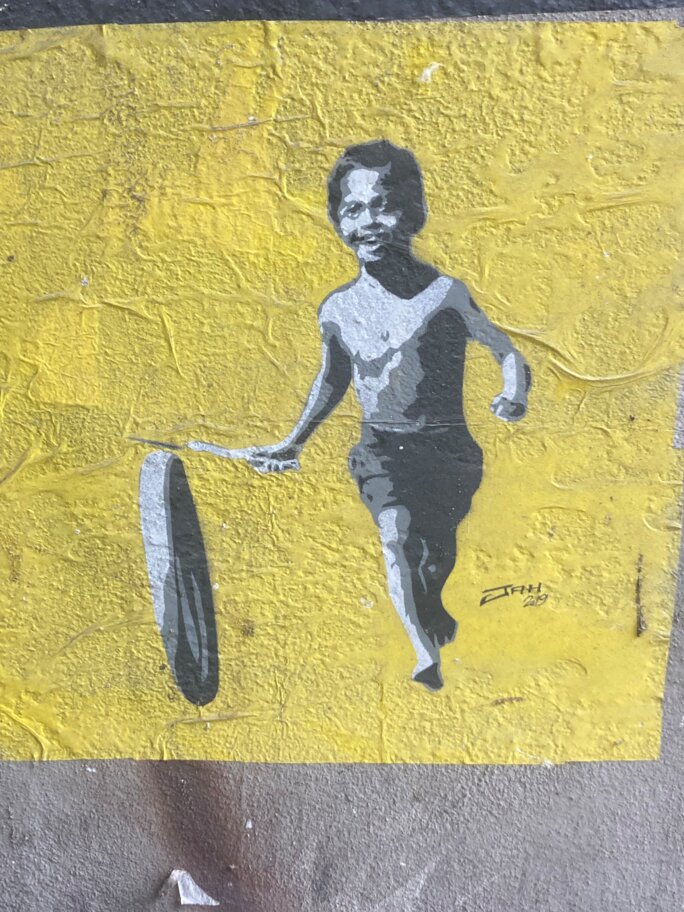

Agrandissement : Illustration 1

Car, pour jouer, il faut effectivement assumer une certaine « faille négative », une distanciation voire une forme de dénégation partielle de la réalité. Winnicott le formule ainsi : « sans halluciner, l’enfant extériorise un échantillon de rêve potentiel et il vit, avec cet échantillon, dans un assemblage de fragments empruntés à la réalité extérieure ».

Mais le jeu suppose aussi de pouvoir prendre en compte cette réalité empirique, comme un substrat susceptible d’être transformé, détourné, révolutionné ; « tout jeu, si embryonnaire et informel soit-il, ne cesse de renvoyer à une forme ou une autre de réalité » (Roberte Hamayon). Car, il s’agit là d’une « aire intermédiaire d’expérience » où peut « s’inaugurer la relation avec le monde », où peut se maintenir un lien vivant entre la réalité intérieure, subjective, et la réalité extérieure. Au fond, le jeu ne relève ni complètement de l’intériorité, ni de l’extériorité, car il produit une autre forme de réalité dans la réalité, à la fois distincte et en rapport avec elle. A travers ce cadre fictionnel et transitionnel, il s’agit de faire autrement, autre chose, ailleurs, et d’introduire de l’altérité dans la continuité du réel. Jouer demande à la fois d’entrer dans le jeu et de ne pas complètement se prendre au jeu, de ne pas être absolument dupe de son jeu. Il faut s’immerger dans un espace fictionnel, tout en ayant un peu conscience que c’est un leurre métaphorique– ce dont est définitivement incapable tout manager ou technocrate digne de ce nom. Au fond, l’idéologie est fondamentalement de l’anti-jeu ; une construction, située, produite, définitive, qui se prend pour la totalité du réel, et qui doit s’imposer à tous…

Dès lors, ce que récusent les idéologues, c’est leur propre dimension néoténique, c’est-à-dire la persistance en eux de caractères juvéniles. Ils veulent, avec plein de hargne, étouffer leurs résidus d’enfance, et s’acharnent à dissiper toute trace de jeu dans leurs tâches très sérieuses, nécessaires, et basées sur les preuves. Pourtant, ce qui caractérise notre humanité, c’est justement notre inachèvement, notre capacité à nous émanciper en permanence de la capture dans une forme fixe et définitive. D’après le biologiste Stephen Jay Gould, « c’est à perpétuité que nous sommes des enfants, et cela en un sens qui n’est pas seulement métaphorique ».

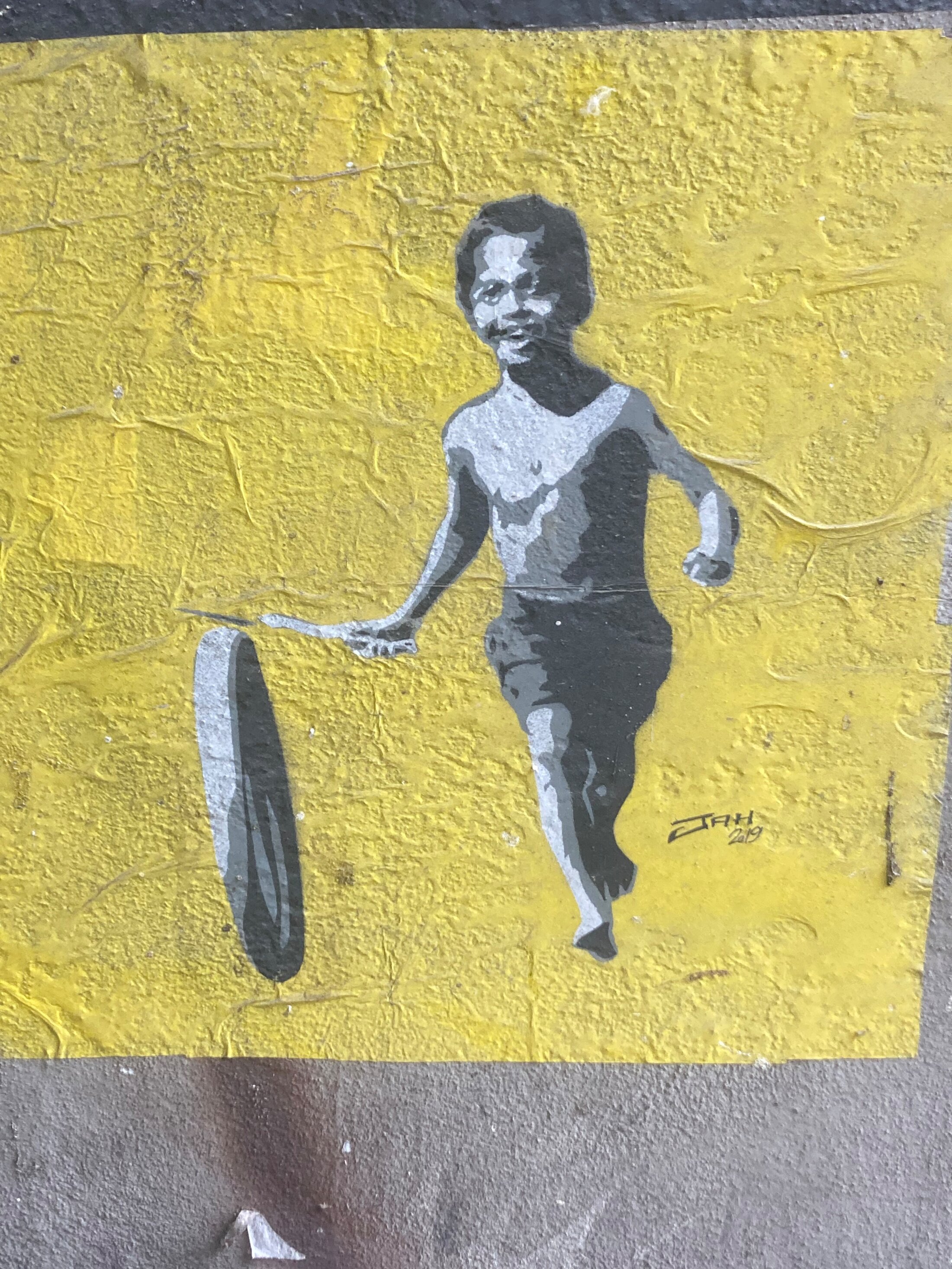

Agrandissement : Illustration 2

Nous pouvons toujours relancer les possibles, bifurquer, prendre la tangente ; imaginer d’autres perspectives, nous altérer… Là se déploie notre puissance instituante, qui se base fondamentalement sur notre aptitude à jouer et rejouer, à rater, encore, à recommencer.

Selon Georges Lapassade, l’adulte qui refuse cette dimension ludique s’identifie complètement à la bureaucratie, à l’appareil d’État, à tout ce qui vient aliéner, séparer l’être humain de son indétermination originaire – alors qu’il faudrait considérer l’inachèvement de l’enfant joueur comme l’un des traits déterminants de notre condition humaine. Il conviendrait effectivement pouvoir assumer le caractère fictionnel, imaginaire, ludique, inabouti, de notre rapport au monde, afin de pouvoir générer des formes institutionnelles ouvertes sur leur permanente réinvention. Pouvoir s’attacher et s’engager, mais aussi se détacher et se désengager, comme dans un jeu, afin de dépasser ses servitudes. « Trahir les puissances fixes qui veulent nous retenir » (Deleuze).

D’après le poète Friedrich von Schiller, « une fois pour toutes et pour en finir, l’homme ne joue que là où il est homme dans sa pleine signification et il n’est homme complet que là où il joue » (lettres sur l’éducation esthétique de l’homme ») – à bon entendeur ! Mmes et Mr du comité technique régional autisme (CTRA), vous manquez d’humanité !

Car c’est en jouant qu’on entre dans le monde humain, qu’on fait l’expérience de la liberté, de la créativité, qu’on apprend à tisser du sens, à partager, à faire émerger la pensée symbolique. Pour Célestin Freinet, le jeu est un réalité un travail, guidé par l’exigence vitale de s’inscrire dans un milieu social et signifiant. Et, selon Winnicott, le jeu permet de relier le passé, le présent et le futur, tout en conduisant à développer l’intersubjectivité et à établir des relations de groupe. De fait, il s’agit d’une opération complexe de suspension - donc inaccessible à n’importe quel technocrate - qui ouvre l’écart d’un espace potentiel. C’est à la fois une simulation, une reproduction imitative, tout en étant une transposition métaphorique.

Agrandissement : Illustration 3

Le jeu est un processus psychique par lequel une expérience subjective peut être explorée avec plaisir, symbolisée, intégrée et appropriée. L’activité ludique permet ainsi d’apprivoiser des situations traumatiques ou énigmatiques, à travers une forme de recréation, de la découverte ou de l’invention d’une nouvelle forme de relation à soi-même ou à l’autre, d’une interprétation renouvelée de soi ou du monde. En effet, les médiations ludiques autorisent un retour non traumatique des traumas, favorisant une possible mise en forme représentative des expériences non-intégrées psychiquement. Dès lors, le jeu devient un vecteur de subjectivation et d’affirmation existentielle.

Voilà ce qu’en dit le philosophe Henri Maldiney : « dans le jeu, l’enfant exerce inlassablement son être au monde et ne cesse de structurer et de dévoiler dans son comportement le comment de sa présence ». Pour cela, « il lui suffit d’un dessous de table, d’un coin de cuisine ou de jardin dont l’enfant fait une enceinte. Tel est l’espace ludique, (…) dont les limites ne sont ni objectives ni symboliques, mais existentielles ». Et, dans ce « faire sans cesse du jeu », il s’effectue une « transformation constitutive » de l’enfant et de son expérience, aussi énigmatique qu’insaisissable – tout ce que déteste les évaluateurs et autres experts chevronnés…

Walter Benjamin le résume d’un aphorisme susceptible de donner des cauchemars à tout directeur d’ARS : « Là où les enfants jouent, un mystère est enfoui » (« Chichleuchlauchra, À propos d’un abécédaire » dans Enfance, Éloge de la poupée et autres essais, Paris, Rivages poche/Petite Bibliothèque, 2011, p. 112).

Agrandissement : Illustration 4

Pour en revenir à la clinique, on pourrait formuler l’hypothèse que, sur le plan individuel, le symptôme est également une formation intermédiaire entre le jeu et le rituel, pouvant osciller entre ces deux polarités : « tandis que le rite transforme des événements en structures, le jeu transforme des structures en événements » (Giorgio Agamben). Et le symptôme constituerait alors une forme d’articulation dialectique entre ses deux dimensions : le jeu qui transforme et subvertit le rite ; et le rite qui cadre et organise le jeu. Cependant, les manifestations symptomatiques peuvent se déplacer le long de ce spectre, allant du jeu délirant, omnipotent, ayant perdu tout lien avec la réalité, jusqu’au script ritualisé et

sclérosé, cherchant prioritairement à reproduire l’immuable. Le véritable jeu symptomatique se situe effectivement sur une ligne de crête, dans un équilibre instable. Car d’un côté, il peut se pétrifier dans des routines autistiques – alignements sans cesse répétés, autostimulations sensorielles, quête d’immuabilité, etc. Et de l’autre, il peut basculer du côté du délire psychotique, expression d’une toute-puissance fantasmatique ou d’une jouissance sans digue ni renoncement. Dès lors, dans quelle mesure la production symptomatique peut-elle s’inscrire dans la dynamique du jeu ?

D’une part, on peut entendre par "symptôme" ce qui vient fissurer l'évidence, ce qui dérange et déconstruit ; l’expression singulière d’une contradiction. Dès lors, l’émergence symptomatique, dans sa dimension « créative » et mouvante, peut tisser du jeu, et venir entraver les rouages, les processus impersonnels, ou le "on" des répétitions aliénantes. Dans ce sens, le symptôme peut être appréhendé comme l’expression de la singularité du sujet, tissé par ses conflits, ses ambivalences, et ses arrangements personnels.

D’autre part, dans la « maladie », le symptôme perd sa plasticité : « le malade est prisonnier des normes de la vie pathologique, norme monolithique d’une vie sans bifurcations » (Claire Marin). Besoin de reproduire du même, intolérance aux variations, rabougrissement de la vie imaginaire et fantasmatique, atrophie de l’espace transitionnel…D’après René Roussillon, « c’est quand le jeu disparait que la pathologie s’installe, que la contrainte de répétition « à l’identique » tend à exercer sa domination sur le fonctionnement psychique, que l’interprétation se fige ». Là, les résidus ludiques paraissent contraints, stéréotypés, sans créativité véritable, enserrés dans de telles règles qu’ils n’offrent aucun espace de liberté pour un véritable travail psychique. La maîtrise de la situation semble être au premier plan, avec la résurgence sempiternelle du même scénario.

Ce type de ritualisation témoigne d’un besoin d’emprise et de répétition, sans décalage, sans pas-de-côté introduit par la puissance du jouer. Et si ébauche de jeu il y a, il s’agit avant tout de s’engager dans un rôle actif en répétant l’expérience éprouvante, bien qu’elle soit empreinte de déplaisir. Comme l’observe Freud : « on voit que les enfants répètent dans le jeu tout ce qui leur a fait dans la vie une grande impression, que par là ils abréagissent la force de l’impression et se rendent pour ainsi dire maîtres de la situation ». Il faut donc reprendre le contrôle sur la perte et le traumatisme, en les rejouant sans cesse, à travers une mise en scène relativement figée.

Agrandissement : Illustration 5

D’où l’idée que toute thérapeutique doit en passer par une relance d’un jeu plus authentique, susceptible de faire émerger de l’inédit, et de permettre une mise en représentation et en narration.

Au fond, pour Winnicott, « faire le nécessaire pour que les enfants soient capables de jouer, c’est une psychothérapie qui a une application immédiate et universelle ». Ce qui suppose tout de même de se confronter au potentiel d’effroi dont le jeu peut être vecteur. Car, lorsque la déréalisation ludique devient sans limites, que l’imaginaire déborde et s’enfle démesurément, la cruauté et le sadisme peuvent effectivement se déchaîner, faire voler en éclats les conventions et les digues de bienséance. Et, souvent, les obsessions ludiques insistent, ressurgissent, dans une atmosphère de cloaque cauchemardesque ou de film d’horreur… Pensons par exemple au roman « Sa majesté des mouches » de William Golding, qui décrit la dérive d’un groupe d’enfants échoués sur une île déserte. D’une organisation initialement ludique, on en arrive progressivement à une plongée dans un univers tribal et violent, bâti autour d’une religion rudimentaire et d’un chef charismatique, avec des offrandes sacrificielles, des chasses à l’homme, des guerres sanglantes…De quoi faire jouir n’importe quel délégué interministériel à l’autisme ou secrétaire d’État en charge du handicap.

Agrandissement : Illustration 6

Certes, le jeu peut se répéter, mais il demeure alors passible de transformations, et inclut une dimension de plaisir et de surprise. Selon Walter Benjamin, le « faire-sans-cesse » est « la grande loi qui régit, par-delà toutes les règles et les rythmes particuliers, l’univers entier des jeux » : « elle est pour l’enfant l’âme du jeu ; rien ne fait davantage son bonheur que cet “encore une fois” ». Mais à travers cette rengaine sans cesse réitérée, il s’agit non seulement de restituer une situation originaire, de retrouver la source, tout en la transposant et en renouvelant l’expérience par le jeu. La répétition permet ainsi une forme d’assimilation, de transformation et d’habituation : « c’est à titre de jeu que l’habitude entre dans la vie ».

En tout cas, la finalité des expérimentations ludiques de l’enfant n’est jamais d’atteindre tel objectif, d’acquérir telle aptitude ou compétence, mais n’est autre que le jeu le jeu lui-même et, à travers lui, le plaisir de la représentation. Comme le rappelle Winnicott : « jouer doit être un acte spontané, et non l’expression d’une soumission ou d’un acquiescement » ; ça ne se prescrit pas, ce n’est pas protocolisable, ça ne respecte pas les recommandations de bonne pratique. De fait, le jeu n’a pas de gain immédiat dans une logique productiviste, pas de résultats évaluables, pas de finalités adaptatives ; mais un élargissement d’horizon, de liberté et de plaisir à penser ; la possibilité de « saisir » psychiquement, imaginairement, des objets et des représentations.

Agrandissement : Illustration 7

« Le moment clé est celui où l’enfant se surprend lui-même » (Winnicott). Car là se déploie sans doute un appel vers l’utopique qui, dès l’enfance, est une anticipation en excès qui subvertit le champ des possibles, une véritable innervation créatrice.

D’après Walter Benjamin, « ce qui … produit cet effet vraiment révolutionnaire, c’est le signal secret de la réalité à venir qui parle depuis le geste de l’enfant ».

Et, pour citer, encore, Winnicott, « c’est en jouant, et peut-être seulement quand il joue, que l’enfant ou l’adulte est libre de se montrer créatif et d’utiliser sa personnalité toute entière ».

Ainsi, le jeu authentique est une subversion, une libération, une puissance de contestation et de transformation. Des germes d’espoir.

Or, les programmes rééducatifs actuels qui se revendiquent du ludique dénaturent complètement l’esprit du jeu. Par exemple, le modèle de Denver est une méthode intensive dans laquelle chaque proposition ludique a un objectif préalable, une compétence à mettre au travail, qui sera systématiquement évaluée pour en quantifier la progression. Il s’agit là, ni plus ni moins, d’un conditionnement par le jeu. Le programme Floortime propose également aux parents de « jouer avec leur enfant autiste » - purée, y en a vraiment qui n’ont pas inventé la poudre mais qui sont tout de même prêt à nous vendre de l’eau tiède avec un fil à couper le beurre pour se faire du blé…Car il faut évidemment jouer pour développer des compétences – what else ? -, et l’enfant doit alors être orienté à travers différents étapes dans ses activités ludiques progressives…

Quand le jeu devient un protocole de dressage, il peut alors être validé, recommandé et imposé par la Haute Autorité de Santé, pour le plus grand bonheur des marchands d’illusion et de poudre de perlimpinpin…

Dans son ouvrage « Beautés de l’éphémère », le philosophe Pierre Zaoui oppose ainsi la conception platonicienne du ludique au jeu enfantin des bulles de savon.

En effet, dans le livre VII des Lois, Platon ne manifeste pas un mépris du jeu en soi, et lui accorde au contraire un rôle fondamental dans la formation des jeunes enfants de la Cité idéale. Cependant, il préconise des jeux strictement réglés et réguliers, collectifs, sans dimension dramatique, empreint d’une dimension agonistique, de rivalité et d’affrontement. Le modèle sous-jacent est bien celui de la guerre, là « où le sang peut couler ». Il s’agit donc prioritairement d’élever de futurs citoyens soldats, armés pour la compétition, visant à améliorer leur productivité. Il faut être absolument sérieux, éduquer, contraindre, discipliner, développer, adapter. Au final, il convient avant tout d’inculquer les valeurs dominantes, le désir de battre, de réussir, la volonté de puissance. « Il faut s’appliquer sérieusement à ce qui est sérieux, et non à ce qui ne l’est pas ».

A contrario, le jeu des bulles des savons est sans règle, aléatoire. Il peut être solitaire, impressionnant, tout en ignorant toute idée de progrès et d’amélioration personnelle. C’est une occupation sans finalité, qui a tous les traits du désœuvrement, un passe-temps sans moral…un pur divertissement, qui détourne du réel et de ses impératifs, qui dissimule et infantilise – tout en permettant que l’existence ne soit pas qu’ordures et terreurs…

Agrandissement : Illustration 8

« Les plus beaux des jeux sont les jeux ne reposant que sur la jubilation répétée de leurs gestes, des jeux où il n’y a rien à gagner sinon le rien comme appel à créer du nouveau » (Pierre Zaoui, p101).

Néanmoins, notre humanité malade a également pu inventer des concours de bulles de savon…

Mais n’oublions pas qu’il y a des conditions pour pouvoir véritablement jouer : sécurité, confiance, intégrité, respect de l’intimité, liberté, etc. De fait, pour que puisse se développer un espace « intermédiaire » entre réalité externe et interne, pour que les processus du jeu puissent se développer sans risque excessif, certaines conditions d’environnement doivent être garanties. En effet, le « lâcher prise » qui préside à la possibilité de remettre en jeu l’expérience subjective est potentiellement dangereux, dans la mesure où il implique d’abandonner les défenses qui ont permis de dompter le vif des failles primitives. Par ailleurs, pour que le jeu puisse délivrer ses potentialités transformatrices, il faut également lever certaines barrières, à la fois interne et externe, avec un risque de confusion, d’indifférenciation et de débordement.

Ainsi, dans certaines circonstances défavorables, il n’est plus question de jeu, mais de survie et de lutte contre l’effondrement.

Recevant des enfants vivants des situations très éprouvantes dans les favelas brésiliennes, Silvia Maria Abu-Jamra Zornig observe souvent que, pour eux, « le jeu semble avoir une fonction d’imitation identique à la réalité traumatique, sans le moindre effet de soulagement ou de rapport symbolique ». Il est également noté une forme de « mûrissement précoce », pour s’ajuster à la réalité sans possibilité d’introduire du jeu. Dans ces situations, il conviendrait alors de pouvoir, au préalable, défendre une forme de « jouer à ne pas jouer », d’adopter une position de « passivité active », de présence de témoin, en réserve, permettant que la transitionnalité puisse s’installer à son rythme – sans se précipiter sur un diagnostic qui viendrait cristalliser le devenir de l’enfant, sans prendre en compte les enjeux sociaux, les conditions concrètes d’existence, la dimension intersubjective des symptômes, ainsi que la plasticité psychique des processus développementaux…

A travers une enquête datant de plusieurs dizaines d’années en Palestine occupée, Sylvie Mansour a également pu observer le jeu des enfants de la guerre, avec des liens permanents entre le ludique, l’imaginaire, et le sérieux, voire le grave. De fait, dans ce contexte traumatique, les épisodes de jeu ordinaire peuvent constituer des formes de thérapie improvisée : « l'enfant rejoue les conflits et les scènes angoissantes dans lesquels il a été impliqué dans une tentative d'assimiler le monde extérieur, de mieux comprendre et de contrôler ce qui se passe en lui et autour de lui. Il se plaît à répéter la scène, à lui imposer des variantes, à l'apprivoiser, à la retourner, jusqu'à ce qu'elle lui procure un sentiment de maîtrise : pour tenter de faire face à l'accumulation des traumatismes quotidiens auxquels il est confronté, l'enfant dans le jeu troque son rôle passif contre un rôle actif. Ce n'est plus le soldat israélien qui a tout pouvoir, mais lui l'enfant qui, l'espace d'un instant, s'identifie à lui ou met en scène sa défaite dans un « combat » sans merci dans l'aire transitionnelle du jeu ». Par ailleurs, « le jeu participe au développement de l'identité palestinienne de l'enfant : par son identification aux héros de l'Intifada il proclame qu'il se situe dans la continuité d'une ligne définie par sa famille et par le peuple palestinien ».

Mais la frontière avec la réalité reste fragile, poreuse, et le jouer précarisé peut rapidement basculer lorsque les enfants palestiniens transforment leur jeu en protestation, et se mettent à agir directement dans l’arène de la réalité, avec un passage du militantisme ludique à l’acte politique – qui consiste alors à participer aux manifestations contre l’armée d’occupation, ou à lancer des pierres aux soldats israéliens.

Sylvie Mansour décrit également le jeu « post-traumatique » de ces enfants soumis à des situations intenables qui submergent leurs mécanismes de défense. « Les caractéristiques du jeu post-traumatique sont les suivantes : une compulsion à la répétition ; l'existence d'un lien inconscient entre le thème du jeu et l'événement traumatisant ; la pauvreté du scénario du jeu, le manque de créativité ; le fait que le jeu ne conduit pas à une diminution du niveau d'anxiété ; enfin, le jeu post-traumatique peut devenir dangereux, pour celui qui joue et pour les autres. Ce n'est bien évidemment plus du jeu, c'est un symptôme qui requiert attention et traitement pour éviter que ne s'organise une pathologie franche ».

Agrandissement : Illustration 9

Dans de telles circonstances, le jeu ne suffit plus en soi, mais il doit alors pouvoir se déployer dans la réalité, s’engager, afin de restaurer un sentiment d’agentivité et de maîtrise, plutôt que de sombrer dans une résignation mélancolique. Pour survivre psychiquement, ces enfants sont obligés de devenir des acteurs politiques, faute de pouvoir tisser une aire intermédiaire…

Toute action politique émancipatrice devrait donc lutter pour garantir à tous la possibilité d’investir un espace authentique de jeu - ce qui suppose déjà que certains besoins primaires soient satisfaits.

Or, selon le poète satirique romain Juvénal, il suffit de fournir à la plèbe du pain et des jeux pour la détourner de la chose publique et de ses engagements politiques…Certains jeux ne sont-ils pas une forme d’opium du peuple, à l’instar des jeux du cirque ou des jeux olympiques ?

Agrandissement : Illustration 10

Un exutoire, un catalyseur à passions tristes, un simulacre de Commun et de mobilisation…Le règne du système déployé dans sa mise en scène la plus obscène, agonistique et dépolitisé. Mais s’agit-il réellement de jeux ? Sans créativité, sans aire d’illusion, sans potentiel de transformation et de subversion, sans imprévu ? Là tout est scripté, réglé, contrôlé, marchandisable…Pour éviter la sédition, il faut donc du pain et des faux -jeux. Car, jouer, véritablement, est potentiellement une subversion, tant sur le plan individuel que collectif. Jouer nous change, déploie le champ des possibles et l’imaginaire radical, fait surgir l’altérité qui fissure les évidences. Jouer dénonce, démonte et destitue. En jouant, nous existons et nous résistons ; alors jouons encore et encore !

Avant de conclure avec Henri Michaux : « Jouer, jouer. Celui qui ne profite pas des possibilités de la rêverie pour jouer, qu’est-ce qu’il attend ? »

Post-scriptum

La politique n’est-elle vraiment qu’un jeu ?

D’un côté, on ne peut que valider cette métaphore ludique de la vie politique. En effet, se déploie là une forme de dramaturgie, avec ses règles, ses coups fourrés, ses trahisons, ses mises en scène et ses faux semblants…Ici, on trahit, on négocie, on fait « comme si » ; on tisse des alliances, on se dédouane…On baratine, on coup de poker, on bluffe…On mobilise ses atouts, on érige des personnages, des héros, et des victimes ; on trame du récit…Fiction, spectacle…Le tout encadré par les règles constitutionnelles, le jeu parlementaire…Macron tente donc de faire tapis : « all in »…La pression monte, les adversaires resserrent leur stratégie. Le réel parait bien loin, dans les couloirs feutrés des assemblées, ou aux sièges des partis. Petites phrases, tractations. Et la presse, et les réseaux sociaux…Les sondages, les cartes électorales. On se partage les circonscriptions. Déploiement !

D’ailleurs, dans ce jeu politique, les joueurs ne risquent pas leurs propres miches. Au pire, ils perdront un mandat, ils essuieront une défaite électorale, et goûteront son amertume. Ils devront alors trouver une autre aire de jeu, bien lucrative si possible. Mais ils ne perdront rien, ou pas grand-chose, en termes de standing.

Or, il faut bien qu'il y ait cette dimension ludique dans la vie politique, pour maintenir un élan de transformation ; pour s'autoriser à imaginer l'après, à anticiper, à construire. Pour imposer d'autres règles du jeu. « Une société « achevée » est une société bureautique, fondée sur un ordre arbitraire et qui refuse le changement. Une société vivante et libre peut se construire sur l’intervention ininterrompue de nouvelles institutions » (Georges Lapassade, L’entrée dans la vie)

Cependant, d’un autre côté, les conséquences du jeu politique sont bien tangibles. Car les pions, ce sont en réalité des existences. Les cartes et les mises ont des effets incarnés. Derrière, ce sont les conditions concrètes de vie qui sont directement impactées. Des gens qui souffrent, qui n’en peuvent plus, qui crèvent la gueule ouverte. Des droits bafoués, des conquêtes sociales décharnées, des services publics sacrifiés. Des devenirs broyés. Ce sont des vies qu’on joue, des destinées qu’on écrase, des voix qu’on étouffe. A chaque coup de dés, à chaque décision, on peut infliger. Et plus on s’enferme dans la déréalisation ludique, plus les décisions deviennent abstraites, déconnectées, éthérées. On oublie les corps, les affects, les douleurs. On néglige les êtres, de chair et d’os. Effacés les enfants à la rue, les migrants noyés, les manifestants violentés. Négligés les souffrances au travail, la précarité et l’indécence des dividendes. On ne voit plus ; le creusement tragique des inégalités, le démantèlement de l’École Publique, de l’Hôpital, et de tous les Communs. Les haines attisées, les séparatismes de classe et les délaissements. Exploitation, pourrissement, privatisation. Profits, rentabilité, optimisation. Les chiffres, les statistiques, les scores. J’achète, je t’endette ; j’te passe devant. Allez directement en prison, ne passez pas par la case départ. Mobilisation générale !

Alors oui, il faut bien jouer ; mais à un jeu qui s’enracine. Qui fasse ressentir, qui éprouve. Un jeu de terrain, de rencontres, de quotidien et d’avenir. Un jeu qui implique et qui porte une responsabilité. Un jeu qui considère et qui engage le joueur. Il faudrait toucher, et être touché. Il faudrait assumer ses coups et ses choix. Regarder en face. Être au côté. Partager. Sortir de l’entre-soi, des hauteurs. Sans basculer dans les Hunger Games, une petite dose de risque et d’affection ne serait sans doute pas du luxe, afin de pouvoir vraiment appréhender la conséquence de son jeu. Se mettre en péril, un peu, en mode Jumanji atténué. Devoir rendre des comptes. Faire face aux regards, aux situations. Descendre, se plonger. Zou, les mains dans le cambouis. En immersion, vis ma vie. Allez hop, tous les politiques joueurs, en stage, incognito, dans un collège, dans un lieu de soin, dans un centre de rétention administrative, au Samu Social, etc. Voilà, on joue à partir du réel. On comprend ce que cela fait aux gens, à la plèbe. Les empêchements, les colères, les désespoirs. Les dignités brisées. A partir de là, on joue autrement, on rêve différemment. On construit, enfin, pour les autres, les vrais – tout en maintenant vivants le désir des utopies concrètes et l’imaginaire instituant ! C’est comme bien cela qu’on doit jouer !

Agrandissement : Illustration 11