« On n’a rien vu venir (…). Prédire que les ordinateurs allaient envahir nos vies ? OK. Mais prévoir qu’ils allaient faire de nous des êtres différents ? Saisir dans toute son ampleur la conversion de nos coeurs et de nos âmes ? (…) Imaginer Facebook, WhatsApp, Tik Tok, le bitcoin, QAnon, Alexa, Google Maps, les publicités ciblées fondées sur des mots-clés espionnés dans vos mails, les likes qu’on vérifie même aux toilettes publiques, le shopping qu’on peut faire tout nu, les jeux de farming abrutissants mais addictifs qui bousillent tant de carrières, et tous les autres parasites neuronaux qui aujourd’hui m’empêchent de me rappeler comment c’était de réfléchir, de ressentir, d’exister à l’époque » (Richard Powers, Un jeu sans fin)

Les interfaces numériques et les technologies de l'information et de la communication sont régulièrement vantées comme des outils d’apprentissage performants, comme des dispositifs pédagogiques disruptifs permettant de diffuser le savoir et de réduire les inégalités sociales. Il ne faudrait donc pas les diaboliser, mais promouvoir un usage vertueux et raisonné, en éduquant les usagers, sans nécessité de régulations ou de politiques sanitaires préventives plus incisives. Toujours plus de diffusion, plus de connexions...Et les collèges qui offrent des ordinateurs portables, et les applications type Pronote, et l'usage scolaire des tableaux numériques, de l'intelligence artificielle... Avec cet arsenal, on va sûrement réduire les discriminations, et développer une véritable méritocratie ! Tous logés à la même enseigne, avec le même accès aux connaissances et aux ressources ! Libération de la pensée collective, réduction des privilèges !

Nonobstant, selon l’OMS Europe, l’utilisation problématique des médias sociaux chez les adolescents a explosé, passant de 7 % en 2018 à 11 % en 2022, tandis que 46 % des 18-24 ans déclarent ressentir leurs effets néfastes : anxiété, addictions, perte d’estime de soi, dépression...

Agrandissement : Illustration 1

Or, les publics les plus susceptibles d’être captifs sur le plan attentionnel sont souvent les plus précaires et insécures. Ainsi, comme le rappelle le chercheur en neurosciences Michel Desmurget, « si tous les milieux socio-économiques sont concernés par le mésusage des écrans, la surexposition est plus fréquente dans les foyers les moins favorisés et représente un facteur supplémentaire d’accroissement des inégalités ». Les sujets défavorisés affichent effectivement une durée d'exposition moyenne très significativement supérieure (plus de 2H30) à celle de leurs homologues privilégiés. Et les enfants présentant des facteurs d’adversité sociale ont par ailleurs une consommation numérique récréative presque deux fois plus importante que leurs homologues favorisés (3H30 contre 1H50). Or, il existe une corrélation négative entre le bien-être socio-émotionnel et les temps consacrés aux écrans...En conséquence, les enfants déjà vulnérabilisés en termes de conditions d’environnement risquent davantage de se disperser, et de subir des entraves quant aux développements de leurs compétences langagières, mnésiques et attentionnelles.

Mais pourquoi livrer ainsi les gosses à ces outils, alors même que la moindre des précautions consisterait à les préserver des effets manifestement défavorables en termes de bien-être et de maturation ? Pourquoi de telles négligences collectives ?

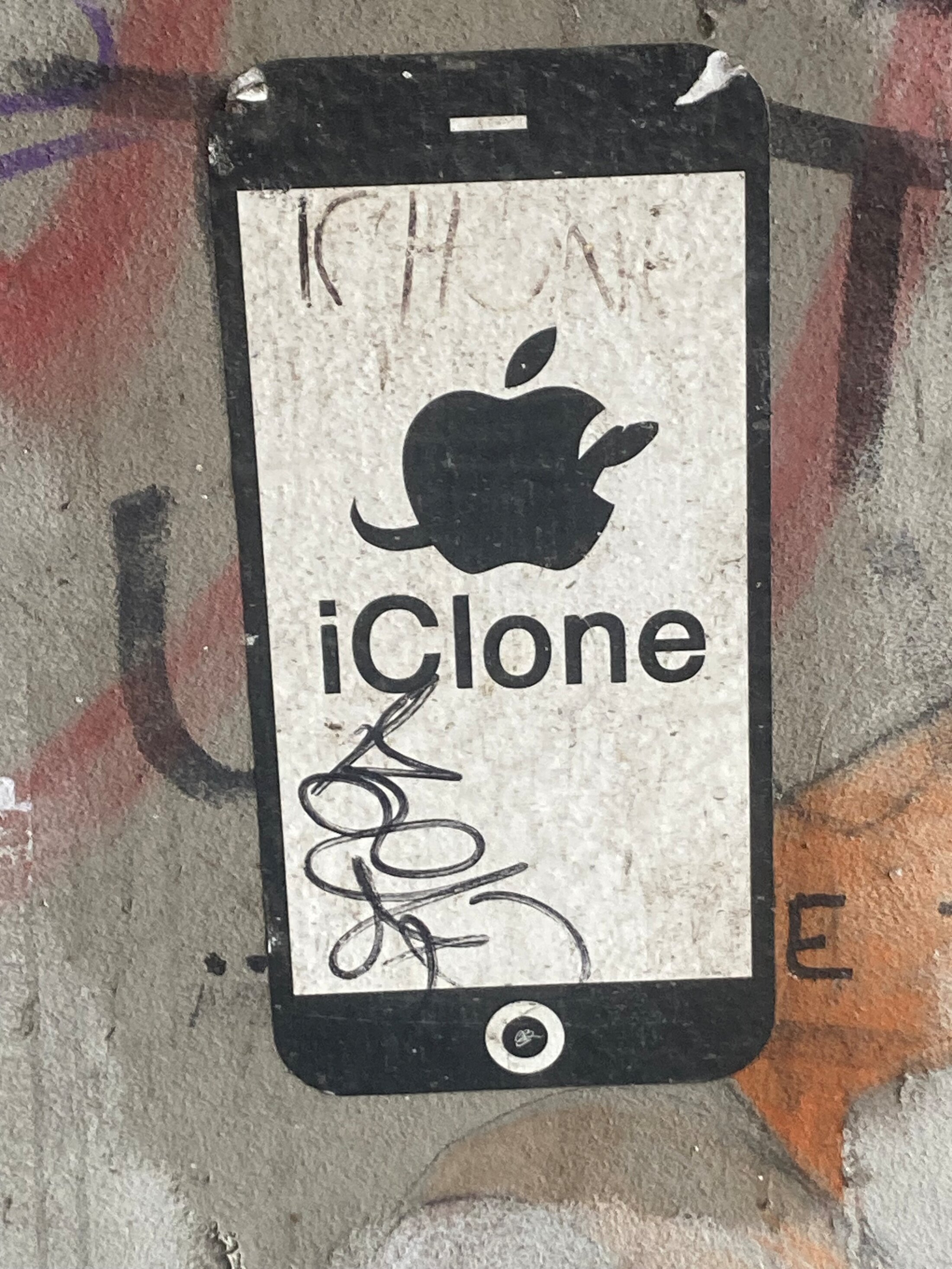

Agrandissement : Illustration 2

Déjà, il faut bien reconnaitre que les « écrans » constituent des objet désirables, attractifs, et susceptibles d’apporter un plaisir manifeste. Ils sont configurés pour attiser la convoitise, non seulement à travers leur design spécifique, leurs fonctionnalités, leur puissance, mais aussi via une forme de désir mimétique de plus en plus ubiquitaire ; tout le monde en a, on ne peut plus s’en passer, c’est indispensable. Il faut appartenir, communautairement, partager les mêmes médiations avec le monde, ériger les mêmes filtres, être canalisés dans les mêmes scripts – s’aligner. Mobilisation générale ! Vectorisation attentionnelle !

Dès lors, les « écrans » deviennent aussi des enjeux de transaction, de négociation, de chantage, d’emprise, de séduction, d’affrontement, etc. dans les dynamiques familiales. Ils absorbent les échanges, mobilisent les conflits, polarisent les interactions – ou ce qu’il en reste. Par ailleurs, à l’interface de l’individuel et du collectif, les « écrans » se voient également affublés d’une dimension normative, identitaire, voire narcissique. Au-delà d’une fonction transitionnelle, ils sont plutôt investis sur un mode fétichique. Ils comblent l’incomplétude et le manque. Ils permettent d’échapper au vide et à l’absence. Toujours relié, toujours connecté, toujours surveillé. Jamais séparé. Jamais livré à la solitude et à son monde interne. Ou aux circonstances imprévues, aux surgissements, aux errances. Géolocalisé, tracé. Évacuation des angoisses de séparation et de perte, écrasement des fantasmes de menace, enfouissement des velléités d’échappement et d’émancipation. Attention toujours rivée à cette bite d’amarrage. Exit l’ennui et la rêverie, l’attention flottante et ouverte. Capté, Absorbé. Volontairement. Car le marché occupe et détourne. Il faut, très tôt, orienté les émergences attentionnelles vers des saillances consuméristes. Ainsi, selon une enquête du groupe Lagardère Publicité, dès 4 ans, plus de 75% des demandes d'achat émises par les enfants sont consécutives à une exposition publicitaire, pour un taux d'acceptation parental supérieur à 85%…

Au final, de nos jours, les ressources attentionnelles et pulsionnelles infantiles sont absorbées à travers le filtre institutionnel dominant du marché, en éliminant toujours plus les médiations collectives. La finalité consiste effectivement à réorienter le désir de reconnaissance vers des stratégies consuméristes, contribuant à faire des enfants des prescripteurs d’achats tout en modelant activement leur construction subjective, leur monde représentationnel et leurs modalités d’affection. Ainsi, les interfaces numériques, les réseaux « sociaux », avec leur lot d’influenceurs, le matraquage publicitaire, les modèles identificatoires standardisés prônés par les médias, contribuent à façonner directement les habitus, les cognitions, les attentes, les affects et le champ du désirable, sur un mode très conformiste. Il faut avant tout stimuler l’avidité et l’impulsivité.

En l’occurrence, selon Byung-Chul Han[1], « le smartphone est un appareil numérique qui fonctionne selon un modèle input-output dénué de complexité et qui efface toute forme de négativité. C’est ainsi que l’on désapprend la pensée complexe. Cet appareil induit également un étiolement des formes de comportement qui requièrent une profondeur ou un horizon temporels. Il favorise le court terme et la vue courte, et masque le long et le lent ». Ce dispositif institutionnel spécifique constitue une « machine narcissique de promotion de l’ego », un système autoréférentiel qui abrase la distance constitutive de l’altérité de l’Autre, décompose le collectif politique, ainsi que l’attention partagée…

Agrandissement : Illustration 3

Pourtant, la pédopsychiatre Nathalie Franc du CHU de Montpellier prône une dédiabolisation des écrans, et un assouplissement des mesures préventives à l’égard de l’exposition des enfants…« Les balises avec des âges précis sont obsolètes. Les experts conviennent qu'il est difficile de poser des limites d'âge sensées, notamment dans le cas des fratries » explique-t-elle. A quoi bon protéger, le combat est perdu d'avance...Il ne reste plus qu'à baisser les bras, et à essayer de préserver quelques miettes d'attention.

Ainsi, le Dr Franc préconise de suivre les recommandations de l’Académie Américaine de Pédiatrie de 2016, insistant sur une « intégration des écrans au sein de la famille ». Il faut avant tout comprendre, et ne plus limiter. « C'est intéressant de savoir ce qu'il se passe avec les écrans. Par exemple, le jeu vidéo Fortnite se joue en équipe. Donc évidemment si les parents interrompent le jeu, ils pénalisent toute l'équipe. C'est sûrement ça qui contrarie l'adolescent » explique l'experte. En revanche, il ne faut surtout pas se préoccuper d’un jeu qui consiste à éliminer ses adversaires, à se tirer dessus, à faire la guerre, à être dans une excitation permanente, voire addictive, par rapport à des récompenses délivrées par les compétences meurtrières des joueurs…avec toute une marchandisation de produits concernant les performances et le look de son avatar…Effectivement, il est intéressant de savoir ce qui se passe…Ce qui excite nos enfants, pour en faire des consommateurs compulsifs, considérant les autres comme des obstacles à éliminer…Un vrai biberonnage d’un concentré de Culture capitaliste…

De surcroit, plutôt que de considérer que l’attention est une problématique sociale et collective, un bien commun à préserver, on tend à individualiser les enjeux, en les médicalisant. Ce faisant, on scotomise les dynamiques éducatives, la façon de construire précocement des liens avec l’environnement, et la façon dont l’écosystème attentionnel se déploie collectivement.

Le fait est que les conditions de prise en charge de l’enfance dépendent majoritairement des dispositifs hégémoniques qui viennent capturer et vectoriser l’attention infantile. Ainsi, la façon dont les enfants vont se « construire » sera éminemment dépendante des écosystèmes institutionnels qui vont proposer prioritairement telles ou telles médiations susceptibles de constituer des attracteurs attentionnels et d’orienter les modalités d’identification et de subjectivation infantiles, en rapport avec des arrière-plans idéologiques plus ou moins explicites.

Par exemple, le travail des enfants, ou la scolarisation obligatoire, ont pu constituer des « capteurs » attentionnels spécifiques, contribuant à façonner des habitus et des devenirs particuliers, en phase avec des attendus socio-historiques situés. L’école visait notamment le développement de la discipline, via l’apprentissage, avec la volonté d’ériger un peuple républicain soumis aux impératifs de la Nation - et se dégageant à la fois des archaïsmes religieux ou communautaires, mais aussi des ferments séditieux et insurrectionnels.

De nos jours, il parait évident que les dispositifs hégémoniques de façonnement des trajectoires et des normes infantiles se situent ailleurs....Et que les technologies de l'information et de la communication y jouent un rôle central, avec en arrière-plan des impératifs consuméristes alimentant tout un imaginaire libéral-capitaliste : culte de la performance et de la "réussite", mises en scène narcissiques obscènes, recherche permanente de notoriété et de followers, développement d'un capital relationnel marchandisable, virtualisation d'autrui, délitement de l'intime et du Commun, etc.

A travers une approche sociologique, Sandrine Garcia rappelle pourtant que les dispositions scolaires et attentionnelles sont essentiellement une construction socio-familiale… L’engagement interactif avec les parents – le Home Learning Environnement (HLE) – apparait comme un élément tout à fait déterminant dans le développement des fonctions exécutives de l’enfant. C’est effectivement au niveau de la famille que vont s’inculquer des « dispositions ascétiques », une forme d’autocontrainte, une capacité à maintenir une attention prolongée, etc. Cette incorporation, loin d’être automatisée via des processus neurodéveloppementaux innés, repose sur des conditions spécifiques de socialisation familiale. Ce qui va à l’encontre de la « pensée naturaliste » de certains parents, issus majoritairement de milieux populaires, qui tendent à se représenter l’absence de « goût d’apprendre » et de faculté à la concentration comme liée à une nature enfantine spécifique, innée, sans possibilité d’agir sur le plan pédagogique ou éducatif.

A l’heure actuelle, on pourrait légitimement faire l’hypothèse que le champ de l’attention infantile est devenu très concurrentiel, avec l’émergence de nouveaux dispositifs de capture précoce : les interfaces numériques, les injonctions publicitaires et consuméristes, voire la prégnance de plus en plus massive des identifications diagnostiques ou encore les prescriptions massives de psychotropes.

A travers des formes institutionnelles technicistes et « prothétiques », un programme d’accaparement et de détournement attentionnels semble ainsi se déployer, sur un mode industriel par le déploiement massif de moyens psychotechniques. Bernard Stiegler évoque là une forme de « psychopouvoir », c’est-à-dire une « organisation de la société qui repose sur le contrôle psychique des individus et des groupes avec des méthodes rationalisées ». « Ce milieu psychotechnique a pris sur la société un poids tels qu’il en est arrivé à court-circuiter non seulement les milieux d’identification primaire psychique que sont les familles, mais aussi les écoles et les institutions culturelles et éducatives, où se produisent les processus d’identification primaire sociale et collective et les processus d’identification secondaire (par où l’individu psychique s’émancipe du milieu familial de l’identification primaire psychique) ». L’injonction tacite est d’adapter l’enfant en développement aux conditions environnementales qui « s’imposent », de le mettre en conformité dans ses modalités de subjectivation. Ainsi, s’exprime une volonté de canaliser la cognition infantile, de configurer la synaptogenèse en vue d’améliorer les performances, de standardiser les processus neuronaux, et de normaliser les manifestations comportementales. Les stratégies de remédiation ainsi que la psychopharmacologie participent à ce dispositif, à des fins « thérapeutiques » et rééducatives. De plus en plus, des applications numériques fondées sur les neurosciences contribuent également à ces perspectives....

Comme le déplorait Annie Le Brun, notre vie sensible est colonisée, nous sommes expropriés de nous-mêmes par une culture de la distribution et une dictature de la visibilité. « Le smartphone a ainsi offert à chacun de devenir, par le truchement de l’image, l’agent de son propre asservissement ».

Et chaque être, peu à peu dépouillé de ce qui le reliait sensiblement au monde, se retrouve aussi seul que démuni.

« Est-il dit que, pour finir cette solitude, ne reste que la fausse communauté d’une nouvelle servitude qui fait la fortune des « réseaux sociaux » ? Est-il dit que, pour échapper à l’exclusion, il faille en passer par cette domestication ? ».

Agrandissement : Illustration 4

N'y-a-t-il pas là un ébranlement des fondements anthropologiques qui permettent de prendre soin des générations à venir ? Comment, dès lors, restaurer une attention collective à l'enfance ? Comment préserver nos écosystèmes attentionnels afin de permettre aux futurs citoyens de rester attentifs ?

A suivre...

[1] Dans la nuée, Ed Actes Sud, 2015