« Chez les peuples que nous appellerions aujourd’hui « indigènes » - mais qui, autrefois, comprenaient presque tous ceux qui vivaient de la terre et de ses eaux-, les jeunes grandissaient en écoutant et en observant leurs aînés, découvrant le sens de leurs histoires et développant leurs capacités d’attention au fil de leur propre expérience, pour devenir à leur tour ceux qui font et qui racontent (…). Il ne s’agissait pas là d’héritage mais de perdurance, avec des histoires qui étaient transmises et des compétences générées par la collaboration des générations » Tim Ingold, Le passé à venir, repenser l’idée de génération

Le Trouble Déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH) est en soi un objet anthropologique particulièrement révélateur, un fait social qui permet d’appréhender des saillances contemporaines extrêmement signifiantes : le rapport à l’enfance, les façonnements de l’attention, l’idéologie médicale du handicap, le traitement des déviances, etc.

Au-delà des problématiques concrètes en rapport avec l’utilisation des interfaces numériques ou des modalités éducatives, les enjeux concernant l’attention se rapportent plus globalement à des dynamiques socio-culturelles systémiques. Car nous interagissons avec le monde à travers des « filtres institutionnels » qui vont construire certaines formes attentionnelles, les capter et les orienter. Les renforcer ou les éparpiller.

Or, selon Andrea Colamedici, « nous vivons dans une salle de sport de l'inattention. Nous sommes entrainés, coachés, pour devenir toujours plus inattentifs ».

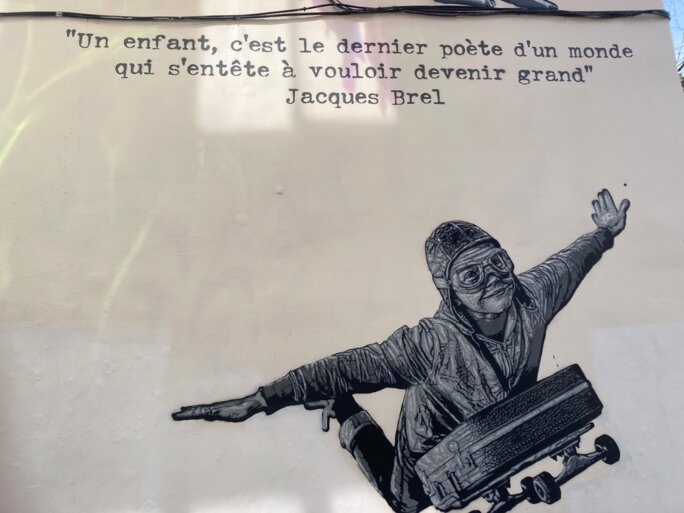

Agrandissement : Illustration 1

En l’occurrence, l’omniprésence des réseaux et de l’information tend à créer une « structure d’attention plate ». Notre perception, sursollicitée, devient toujours plus sérielle : elle ne peut plus s’appesantir, contempler ; « elle désapprend le séjour long ». Nos organes perceptifs sont excités en permanence, sans pouvoir s’excentrer, s’attarder, voire se mettre en veille. Or, l’attention prolongée suppose une forme de lâcher prise, pour ne pas dire un oubli – de soi-même, des stimulations extérieures, etc. Il faut pouvoir s’immerger, filtrer, et désinvestir certaines strates de réalité.

D’après Byung-Chul Han, « le tsunami de l'information fragmente l'attention. Il empêche l'attardement contemplatif qui constitue la narration et l'écoute attentive ».

Le rapport au monde et au temps tend alors à se morceler, avec une succession d’instantané sans continuum. Finalement, c’est la dimension narrative de l’existence qui vient à se fragmenter. Or, il existe une réciprocité évidente entre narration et attention profonde. Autant la mise en récit suppose une rétention d’explication, une forme lacunaire qui sollicite un traitement intérieur par l’imaginaire, avec des effets de reprises et de stagnation ; autant l’afflux informationnel alimente en permanence la recherche de factualité, d’événementiel et de momentané. La vie contemporaine est d'une nudité singulière. Elle manque de toute épaisseur narrative, mais souffre d’excès, de trop. Ce qui empêche la mise en histoire. Car tout est dans l’instant, sans après-coup, sans remémoration. Dès lors, la cohérence des perceptions se disloque, laissant place à des juxtapositions, à des successions d’évènements, sans charnière signifiante. Ce délitement narratif avive l’expérience de la contingence et de la dispersion. Il n’y a plus de polarisation attentionnelle pérenne, mais des excitations désarticulées. Ce qui contribue à atrophier l’intériorité qui permettrait d’introjecter les événements, de les tisser et de les condenser pour tramer une forme de récit. Les seuls fragments narratifs que dispersent le capitalisme néolibéral sont commercialisables, et s’emparent des existences à un niveau préréflexif, préattentionnel. Dès lors, ayant perdu leur dimension d’Homo narrans, les individus ne peuvent plus imaginer de nouvelles formes de vie, produire des (re)commencements, raconter des émergences susceptibles de transformer leurs réalités. Ils sont à la fois dépossédés de l’attention au monde, mais aussi de l’élan politique qui, en le racontant, peut l’imaginer autrement. Par ailleurs, comme le souligne Byung-Chul Han, « les troubles psychiques sont l'expression d'un récit bloqué ». Du fait d’un blocage narratif, les affects ne peuvent plus se traduire en langage, et doivent alors se « décharger » autrement.

Au-delà de cette crise du récit, le philosophe sud-coréen pointe aussi l’implication de la disparition des ritualisations sociales dans le délitement de l’attention. En l’occurrence, les rituels tendent à stabiliser l’existence et ses points de vue, à créer de la durabilité via des mises en forme collectives qui produisent une distance avec soi-même en excentrant leurs acteurs. Or, les pratiques rituelles tendent à être supplanter par la prégnance des expériences narcissiques et d'états purement subjectifs. Désormais, il convient de rechercher l’inédit, alors même que les rituels tissent de la répétition, et créent ainsi de la durée, de l’intensité qui permet au temps de s’attarder. « Les rituels produisent une communauté en résonance capable de trouver une harmonie et un rythme commun ». Ils délivrent du « fardeau du soi », via une forme de dépsychologisation et de désintériorisation du moi. A contrario, le narcissisme croissant contrecarre cette résonance collective et cette immersion dans les signes, en rabattant toujours plus l’éprouvé vers un vécu solipsiste et isolé. « Chacun (em)porte son espace privé partout avec lui » et « se produit pour générer plus d’attention », sur un mode autocentré et performatif. « Totalement incapable de sortir de soi-même, de franchir son propre seuil en direction du monde, on s’enferme dans sa capsule et le monde disparaît ». A mesure que les gestes rituels et les formes de relation se décomposent, l’empire des émotions tend à prendre le dessus, et la « représentation théâtrale cède le pas à l’exposition pornographique du privé ».

Agrandissement : Illustration 2

« Si les troubles narcissiques augmentent aujourd’hui, c’est parce que nous perdons de plus en plus le sens des interactions en dehors des frontières du soi ». Devenant prisonnier de nous-mêmes, dans un véritable tourbillon narcissique, notre attention au monde s’appauvrit inexorablement. En parallèle, l’identique et la transparence prolifèrent sur un mode cancéreux. Le démantèlement des formes conclusives, des seuils et des transitions, la surconsommation permanente, sont à l’origine d’un infarctus du système, d’un trop-plein de positivité. Il faut consommer, avec avidité, s’exploiter volontairement. « Le capitalisme repose sur l’économie du désir. Il n’est donc pas compatible avec la société rituelle ». Dès lors, il n’y a plus de trêve, ni de silence contemplatif, allant de pair avec une réceptivité et une attention profondes.

Celles-ci supposent d'ailleurs un engagement du corps, une incarnation. Il n'y a pas de cognition sans "enaction", sans implication dans une situation à travers la corporéité. Or, force est de contaster ce fantasme contemporain : il faudrait systématiquement s'immobiliser pour maintenir son attention, mettre le corps en veille, devenir un pur esprit apprenant, coupé de sa motricité agissante et désirante. Une virtualisation de la conscience, désaffectée, désengagée, décorporée. L'individu attentif ne serait finalement qu'un appareil à traiter des informations, sans interférences des contextes, des affects, des liens, du corps...

« Le monde virtuel se présente ainsi comme le paradis de la conscience, un monde où l’on pourrait faire comme si les corps n’existaient plus, un monde de pure transparence, monde de l’empire panoptique qui, dans son intolérance envers l’opacité propre à la vie, crée inévitablement d’énormes zones d’obscurité, de barbarie et de violence. Le monde de la conscience panoptique ne peut pas s’empêcher d’être, du même geste, celui de la conscience paranoïaque qui passe son temps à craindre l’insécurité qui l’entoure » Miguel Benasayag, La fragilité

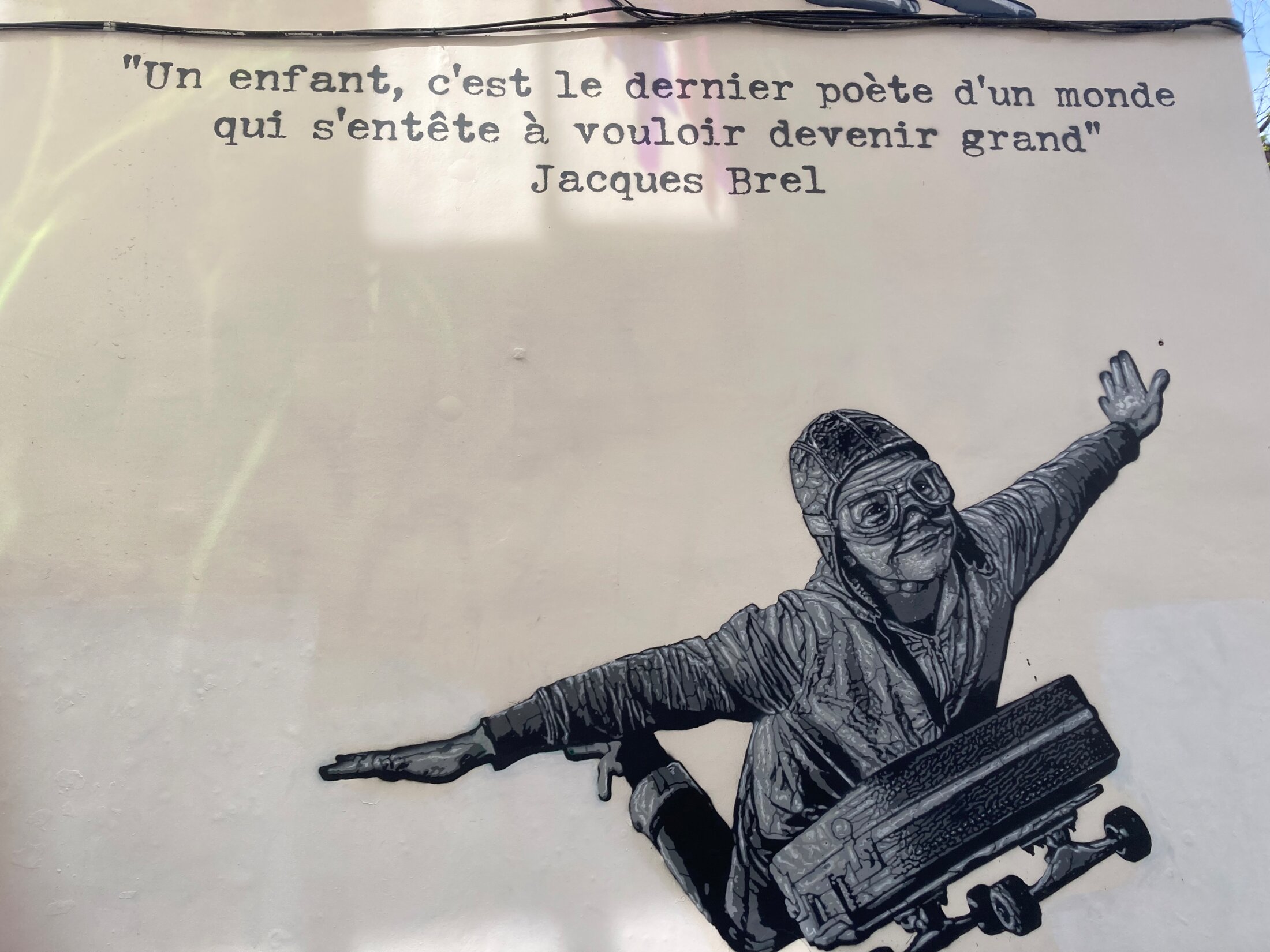

En parallèle, c’est la sphère du jeu qui en vient également à se rabougrir.

Agrandissement : Illustration 3

Vertige du comme-si, du pour-de faux, du non productif…Dimension cérémoniale mobilisant l’attention en pure perte, absorption par un monde parallèle, ayant ses propres signes et règles, au-delà des contraintes du profit et du rendement. Dans les cultures archaïques, tous les actes ont une forme ludique, de la guerre jusqu’à la transmission du savoir. Or, avec l’avènement de l’ère moderne, la méfiance à l’égard du jeu tend à s’étendre, dans la mesure où il apparait comme un obstacle au travail productif et à la raison technicienne. Désormais, il faut toujours s’orienter en fonction des données « réelles », et abdiquant la puissance de l’imaginaire instituant. Il convient de tout convertir en informations consommables, marchandisables, ce qui va à l’encontre de l’univers ludique empreint de signes « gratuits ». Le jeu est un échappement à toutes les tentatives d’arraisonnement, une forme de résistance aux volontés de domination qui cherchent à intervenir directement dans le psychisme humain pour le piloter. La pensée, dans sa dimension ludique, reste insaisissable, fugueuse, libre, tragique, alors que l’organisation technicienne veut lui imposer une trajectoire linéaire et des espaces décomptés. Byung-Chul Han fait ainsi le lien entre « la perte de toute capacité d’illusion, de maniement des apparences, de théâtre, de jeu, de comédie » et une forme de « triomphe de la pornographie » - règne du visible et du mesurable, du transparent, du libidinal pur, qui prend une dimension obscène et marchande. Une transaction prédatrice, transportant des données brutes, du fonctionnement, sans heurt, sans conflictualité, sans imaginaire, sans épaisseur. Un plan focalisé sur un organisme dépourvu de toute symbolique, sans hors-champs. A l’inverse, le corps ritualisé est une mise en scène dramaturgique, fastueuse, dans laquelle s’inscrivent du sacré et des mystères, de l’au-delà.

Jouer est tout autre chose que satisfaire un besoin physiologique, ou une envie. Jouer suppose une attention à de l’ailleurs, à du non-fonctionnel, à du non-rentable. L’historien néerlandais Johan Huizinga nous rappelle que nous sommes fondamentalement des homo ludens, que nous nous immergeons dans le jeu en tant qu’action libre, fictive, située en dehors de la vie courante, dénuée de tout intérêt matériel ou de tout utilitarisme, et susceptible néanmoins de nous absorber totalement. Le jeu mobilise notre attention, à travers une ambiance de ravissement et de détachement, et attise des dynamiques groupales libérées des contraintes du réel, en accentuant une forme de subversion du monde. En jouant, nous fécondons des possibles, nous créons, nous déployons un imaginaire radical et instituant. C’est bien l’activité ludique qui a tissé nos attentions collectives, et qui a permis l’avènement des grandes formes de la vie commune : culte, poésie, musique et danse, sagesse et science, droit, etc. Or, Huizinga souligne une tendance à l’« accentuation générale du sérieux de la culture », avec un délitement de sa dimension de jeu. Dès lors, les institutions se bureaucratisent, se sclérosent, s’automatisent…On pense à votre place, on oriente votre attention, on modèle vos intérêts. En perdant le jeu, nous perdons aussi notre souveraineté, c'est-à-dire une forme de liberté envers la nécessité, le but et l’utilité, ou une capacité à mobiliser ses propres investissements attentionnels. Jouer, c’est résister à l’obsession de la production et de la performance, et cela devient donc une menace pour une organisation sociale orientée par le rendement, cherchant à optimiser le capital humain par le biais de la biopolitique.

« Vivre, aujourd’hui, ne signifie rien d’autre que produire. Tout se déplace de la sphère du jeu vers celle de la production. Nous sommes tous des travailleurs, nous avons cessé d’être des joueurs ».

Agrandissement : Illustration 4

Et d’ailleurs le Jeu s’appauvrit dans des ersatz qui n’en sont que de pâles affadissements fonctionnels, de simples activités de loisir, voire des méthodes de management. Plutôt qu’une occasion de déployer son attention, ces pseudo-jeux cherchent surtout à capter nos ressources attentionnelles. Dès lors, nous désapprenons la faculté de jouer, et nous ne prêtons plus attention à l’enchantement des signes. Tout doit être fonctionnel, utile, rentable… La culture de l’information perd la magie qui se fonde sur le signifiant vide. Nonobstant, c’est justement cet inachèvement propre au Jeu qui empêche la clôture pétrifiante et la réification. Ce trou crée un appel d’air, relance le mouvement, attise les émergences attentionnelles.

Par exemple, Jacob Levy Moreno attribuait au jeu psychodramatique la possibilité de restaurer une forme de spontanéité perdue, celle des origines, de l’enfance. Par ce retour à l’infantile, le psychodrame renoue finalement avec un élan créateur, avec la capacité d’inventer sans cesse, de faire des pas-de-côté, mais aussi de « déréifier » des rôles sociaux sclérosés, de décongeler les « conserves culturelles ».

Ainsi, le jeu est fondamentalement un remède à la bureaucratisation du monde, entendue comme un véritable processus de dégénérescence. Pour Georg Lukacs, la bureaucratie, c'est l'organisation institutionnelle réifiée, gelée ; un système mécanisé d’administration des choses et des hommes, qui prétend évacuer les facteurs perturbateurs tels que la subjectivité, les déviances, l’imaginaire. Ainsi, le système bureaucratique impose des règles impersonnelles et fétichistes, pour garantir la transmission et l'exécution des procédures. Chaque geste doit être normé, standardisé, contrôlé. Chaque personne doit être aliénée dans un rôle, lui-même intégré dans un appareil. L’objectif est de développer des compétences très sectorisées, induisant une restriction de l’attention à un spectre toujours plus restreint d’expériences. La bureaucratie cherche définitivement à administrer des personnalités rigides, dans un cadre institutionnel qui refuse toute créativité. Au contraire, l’irresponsabilité, la passivité, l’inattention, doivent devenir des traits essentiels du comportement. Car les personnes sont sommées de déléguer leur puissance de décision, leur initiative, leur volonté. Dès lors, les collectifs s'atomisent, perdant leur activité instituante, permanente et inachevable.

Selon Georges Lapassade, ce modèle de domination bureaucratique qui mutile l’attention est préfiguré par la domination pédagogique. Dans un cas comme dans l’autre, se manifeste la prétention à vouloir le bien du sujet administré, contre lui-même si c’est nécessaire. On préempte l’attention, précocement, afin de conditionner à la soumission. Il faut écraser l’enfance pour que la bureaucratie puisse infiltrer sa domination….

« La société de l’ersatz continuera à vous utiliser comme des machines, à vous alimenter comme des machines, à vous surveiller comme des machines, à vous faire trimer comme des machines – et vous jettera au rebut, comme des machines, lorsque vous ne pourrez plus vous maintenir en état de marche » William Morris, l’Âge de l’ersatz

Agrandissement : Illustration 5

Délitement des récits, disparition des rituels, désincarnation, perte du jeu, emprise bureaucratique…Tous ces dispositifs qui captent et détournent l’attention s’en prennent finalement à l’infantile, bastion de résistance face aux arraisonnements contemporains. C’est bien dans la sphère de l’enfance que se déploie une véritable guerre de l’attention.

Car, selon Walter Benjamin, les enfants sont les derniers habitants du monde enchanté. Pour eux, rien n'est simplement présent, utilisable, consommable. Tout est éloquent et au plus haut point empli de significations et de secrets. Une intimité magique les rattache aux altérités. Ils se frottent avec espièglerie aux choses en se transformant avec elles : « L'enfant caché derrière la portière devient lui-même quelque chose de blanc et qui flotte, un fantôme ». L’attention infantile est polymorphe, curieuse, insatiable ; capable de s’immerger, d’être absorbée ; de s’évader, puis de replonger, avant de rejaillir, ailleurs. Elle résiste aux captations.

Agrandissement : Illustration 6

Or, « aujourd'hui, on profane les enfants en en faisant des créatures numériques » (Byung-Chul Han). On veut les conformer, les canaliser, les épingler. D’autant plus qu’ils viennent déranger les convenances, qu’ils contournent et dégonflent le discours de l’Autre, et ses vérités figées. Alors, on convoque le savoir médical et pédagogique pour soutenir l’ordre normatif, pour ânonner, pour catégoriser. Pour réduire la protestation de l’enfant, et ses symptômes, et ses sortilèges. Pour que son attention ne s’insinue pas dans les recoins mal famés, là où on cache la souillure et tous les artifices qui font tenir l’édifice. Il ne faudrait tout de même pas que ce petit sujet vienne faire objection à la toute-puissance du discours hégémonique, en produisant du sens pour son propre compte, en se déterritorialisant et en s’écartant des flux dominants de la norme sociale. Il convient donc de l’assigner, de le réduire. De focaliser son attention, de faire de cet enfant-symptôme le prisonnier d’une identification qu’il va devoir incarner.

« Réifiée dans le rapport social, ses conflits et ses modalités, la production désirante de l’enfant reste prisonnière d’une répétition mortifère, où l’enfant agité et le discours éducatif relayé par la famille bégaient à l’unisson et se renforcent mutuellement » Florent Gabarron-Garcia

Protéger l’attention suppose de prendre soin de l’enfance, et réciproquement…De défendre les récits, les rituels, le jeu. De lutter contre tous les dispositifs d’emprise qui cherche à aliéner l’infantile, pour mieux le dominer.

Selon l'anthropologue Tom Ingold, l’attention comporte deux aspects : l’exposition et l’harmonisation. Être attentif suppose de s’immerger dans le monde, d’apprendre à saisir ses invitations. « Immergé dans les flux, c’est celui qui perçoit qui doit servir le monde, s’en occuper, dans le sens de vivre avec lui et de faire avec ce qu’il demande ». Devenir attentif implique donc de s’exposer, c’est-à-dire de s’écarter de sa propre position. « En étant exposé, on ne peut plus rien prendre pour acquis. Le sentiment de la compréhension – le fait d’avoir un sol stable sous ses pieds – se trouve ébranlé, ce qui rend l’individu vulnérable et hyper alerte, les yeux écarquillés dans l’émerveillement plutôt qu’étroitement concentré sur une cible ». Or, c’est précisément dans ces moments d’exposition, lorsque l’on est affecté, que l’éducation se produit. Là s’ouvre la possibilité d’apprendre, car il ne s’agit pas tant d’expliquer que d’éprouver et d’être éprouvé. « Pour vivre, nous devons bouger, nous lancer dans le courant du monde en train de se former » ; nous laisser aspirer. Car « l’aspiration fait appel aux puissances animées du monde-vécu afin de les projeter sur un chemin d’attention. Débordant de potentiel encore non canalisés, de possibilité, l’aspiration anticipe l’avenir, mais ne le prédit pas ». Se dépasser, se décentrer, se devancer, en ouvrant un chemin, en improvisant un passage, et en déployant notre attention….

Agrandissement : Illustration 7

Pourquoi persistons-nous à détourner notre attention ? Comment nous laissons-nous capter par des slogans, par des promesses, par des mensonges ? Allons-nous continuer à déléguer nos responsabilités, à nous bureaucratiser, à refuser d’être attentif à ce qui compte vraiment ?....

Hans Jonas faisait pourtant de la responsabilité envers l'enfant le paradigme de toute responsabilité, à l'égard du monde, du vivant et de l'avenir...

« Ceux qui aspirent aux personnes et aux choses qui captivent leur attention - notamment de nombreux peuples dit indigènes, ainsi que la plupart des enfants dont l’esprit n’a pas encore été écrasé par l’oppression disciplinaire des adultes (…) - sont en permanence émerveillés, mais jamais surpris. Ils n’ont pas l’arrogance de croire que le monde est prévisible, même en principe, ou qu’il est possible de lui demander des comptes. Leur ouverture, ou leur exposition, est source de vulnérabilité, mais aussi de force, de résilience et de sagesse. Une attention émerveillée est une attention qui accompagne les mouvements des choses et y réagit. Elle nous permet de correspondre avec elles » Tim Ingold