Après avoir appréhendé les racines de la division sexuelle sur le plan socio-économique et politique, il s’agit désormais d’aborder l’ordre idéologique érigé après-coup, de façon à instituer l’infériorisation du féminin. Car, comme le rappelle Françoise Héritier, les véritables contraintes de la « valence différentielle des sexes » relèvent effectivement d’un "modèle archaïque dominant", décliné à travers certaines significations imaginaires sociales et certaines modalités instituées d’organisation communautaire, concernant entre autres le contrat entre lignages, le mariage entre individus, la répartition des tâches, etc.

Réinterprétation idéologique et culturelle de la division sexuelle

Ainsi, le phénomène social et institué de la division des sphères masculines et féminine, initié à partir des différences physiologiques, s’est finalement vu interprété et justifié au travers d’un prisme magico-religieux.

« Ce sont certaines contraintes biologiques, vraisemblablement liées à la grossesse et à l’allaitement, qui ont fourni, à une époque inconnue, le substrat physiologique de la division sexuelle du travail et de l’exclusion des femmes de la chasse. Toutefois, le caractère systématique de cette exclusion, la rigueur avec laquelle les tâches ont été répartie, l’étendue de cette répartition qui a débordé largement au-delà des déterminations biologiques initiales, la manière même dont elle s’est reflétée dans la conscience de ceux qui la pratiquaient, tous ces aspects ne peuvent s’expliquer que par l’action de l’idéologie qui a façonné et remodelé la matière première des contraintes physiologiques au point de se rendre presque méconnaissable » (Christophe Darmangeat).

Etudiant certains invariants transhistoriques, l’anthropologue Alain Testart suggère que la répartition genrée des tâches pourrait être en rapport avec un tabou idéologique concernant la symbolique du sang. En effet, il ne faudrait surtout pas mêler le sang féminin à d’autres sources sanguines, du fait d’une forme de phobie de l’alliance du « même avec le même ». Ces interdits auraient alors contribué à exclure les femmes des positions de pouvoir, expliquant finalement leur subordination sur le plan politique, économique et social. En effet, les hommes auraient préempté les fonctions stratégiques, exerçant notamment le monopole de la violence, du pouvoir décisionnaire et religieux. De surcroit, cette sexuation des tâches s’est accompagnée d’une sexuation de l’espace : d’un côté l’extérieur – la sphère publique – de l’autre l’intérieur – la sphère privée, avec une coupure symbolique du monde se traduisant par des destins sociaux différenciés et hiérarchisés.

Or, cette « idéologie du sang », expliquant l’interdiction de certaines pratiques aux femmes du fait de leurs menstruations, ne serait qu’un tabou rétrospectif venant justifier une nécessité matérielle antérieure. En effet, « non seulement les croyances liées au sang féminin devaient-elles systématiser l’antinomie entre les femmes et la chasse, mais elles allaient fatalement contaminer, par mimétisme et généralisation, d’autres activités », ce qui a amené la division sexuelle à s’étendre à d’autres domaines par une extension du symbolisme et de l’idéologie magico-religieuse - en effaçant du même coup les contraintes socio-économiques objectives à l’origine de ce clivage. Au fond, un progrès objectif en termes de production à travers la division sociale du travail, s’est vu repris et détourné à travers une série de règles en apparence absurdes et irrationnelles, pouvant alors s’étendre sans limitation.

« Vraisemblablement née comme un moyen spécifique de gérer les contraintes pesant sur certaines formes de chasse, la séparation entre travaux masculins et féminins s’est donc systématisée et propagée à l’ensemble des activités économiques et, au-delà, a dépassé ce cadre pour contaminer à divers degrés l’ensemble de la vie sociale ». De façon polémique, on pourrait d'ailleurs se demander si l'adoption en Espagne d'un "congé menstruel" ne viendrait pas réactualiser certains schémas très archaïques, susceptibles d'entretenir un différentialisme genré potentiellement stigmatisant pour l'intégration professionnelle des femmes - tout en prenant en compte certaines réalités physiologiques et médicales, notamment par rapport aux conséquences de l'endométriose.

Néanmoins, Christophe Darmangeat critique une position idéaliste et tautologique qui consisterait à expliquer exclusivement la dimension idéologique de la division sexuelle par l’idéologie : « expliquer la division sexuelle du travail par les tabous ne s’avère pas plus convaincant qu’expliquer, dans un autre ordre d’idée, l’infériorisation des femmes par la dévalorisation du féminin sur le plan symbolique » - tautologie défendue par Françoise Héritier.

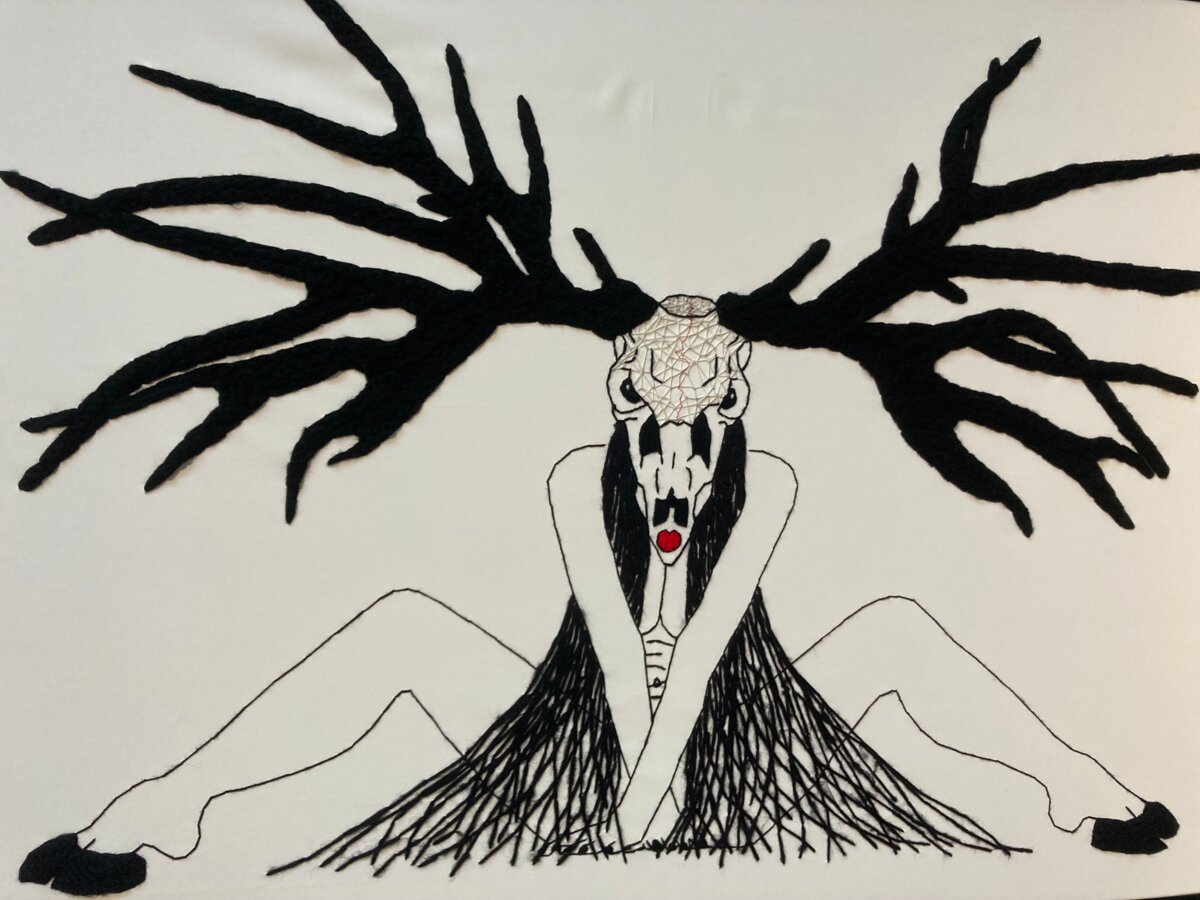

Agrandissement : Illustration 1

Les déterminismes socio-culturels du genre

« Tout être humain présente, au point de vue biologique, un mélange de caractères génitaux propres à son sexe et de caractères propres au sexe opposé, de même qu’un mélange d’éléments actifs et passifs, que ces éléments dépendent ou non des caractères biologiques » Sigmund Freud

Selon Françoise Héritier, « les sociétés humaines ne présentent pas une image constante, identique, du rapport entre le masculin et le féminin. Il y a des variations, des discordances, mais une très grande unité de fond ». Cependant, même s’il peut y avoir « des changements d’optique » en fonction des lieux et des époques, « ce qui est constant, universel, c’est la valorisation du masculin ». « Partout le partage sexuel des rôles avantage le sexe masculin en valorisant surtout le produit du travail de l’homme », et en refusant aux femmes « ce savoir qui sort de la vie domestique dans laquelle elles sont confinées ». De fait, « sans dénigrement du féminin, commet justifier de priver les femmes de la libre disposition d’elles-mêmes, du savoir, du pouvoir ? »

Comme le rappelle Sylviane Agacinski, « si la différence des sexes est fondamentale dans la procréation, elle n’est pas nécessaire pour qu’il y ait des rapports amoureux. Dès qu’on s’éloigne du domaine spécifique de la procréation, on entre dans le champ immense de l’interprétation de la différence des sexes au sein de la société ».

Et, selon Eric Marty, "en réduisant la différence sexuelle à des stéréotypes sociaux, les gender limitent la binarité homme / femme à quelque chose de fini, de clôturant. Or la binarité se révèle être une structure dont les contenus sont imprévisibles, inépuisables, comme l'illustre d'ailleurs l'incroyable diversité et plasticité des pratiques réelles des humains, tant au niveau du temps long de l'histoire qu'au niveau des individus eux-mêmes. La diversité folle et anarchique des pratiques de genre, loin de dévoiler la différence sexuelle comme factice, montre peut-être au contraire son inépuisable richesse grâce à laquelle elle se réécrit et s'invente sans cesse".

L’anthropologue Gayle Rubin souligne également que « le sexe est le sexe, mais ce qui est considéré comme sexe est également défini et acquis culturellement ». Ainsi, « chaque société a aussi un système de sexe/genre — un ensemble de dispositions par lesquelles le matériel biologique brut du sexe et de la procréation est façonné par l'intervention humaine, sociale, et satisfait selon des conventions ». En définitive, « le champ humain du sexe, du genre et de la procréation ont été soumis à, et transformés par une action sociale implacable depuis des millénaires. Le sexe tel que nous le connaissons — identité de genre, désir et fantasme sexuels, conceptions de l'enfance — est lui-même un produit social ». Dès lors, les « systèmes sexuels » auraient même une certaine autonomie par rapport à l’infrastructure matérielle, aux rapports sociaux et aux forces économiques. De tels systèmes peuvent alimenter des stratifications selon le genre, même si cela n’est pas une fatalité originaire : toute différenciation sexuelle n’implique pas a priori une organisation hiérarchique et oppressive de la sexuation.

En tout cas, ce qui est incontestable, c’est que chaque système socio-culturel secrète ses propres normes en termes de genre, à travers l’ensemble des possibilités et impossibilités de « choix » proposés en matière de rôle sexué et de sexualité. De la même façon, le spectre des possibles en termes de différenciation sexuelle, à partir des réalités biologiques et anatomiques, est évidemment soumis à un travail permanent et évolutif de construction symbolique, mythique, normatif, politique, etc. Il s'agit là d'un ordre "psycho-sociologico-discursivo-culturel qui relève d'un imaginaire qui peut s'inscrire symboliquement. C'est fondamentalement un théâtre" (Dany-Robert Dufour).

Ainsi, « les sciences humaines enseignent que le genre n’existe que lorsqu’il s’énonce et se matérialise, notamment dans les vêtements, les habitudes alimentaires, dans les espaces, les activités, les objets, les outils, etc. » (Augereau et Darmangeat)

Par ailleurs, les représentations sexuées n’ont jamais cessé de s’altérer, de se déplacer et de se reconfigurer. « Des rites initiatiques grecs imposant aux éphèbes de se travestir en femmes aux coquetteries du dandy, on retrouve la même ambivalence, la même tension, le même brouillage identitaire et la même fascination pour l’androgynie. La féminité s’invite partout, des cols de dentelle des mignons de Louis XIII aux fards portés par les Cadets de Louis XIV en passant par les bijoux arborés par les plus virils des criminels » (Olivia Gazalé).

Au-delà des impératifs de reproduction, à l’interface du plus intime et des normes les plus collectives, la sexualité est aussi imprégnée par des dimensions de plaisir et de jouissance, de pulsionnalité, d’attachement et de réciprocité, de fonctions rituelles et symboliques, d’un potentiel de jeu et de transgression, de dynamiques d’alliance et d’échanges, d’enjeux politiques, mais aussi de pouvoir et de domination…

Ainsi, en dépit, ou du fait même du polymorphisme sexuel originaire et de la formidable plasticité de la libido, le sexe est d’emblée socialisé, culturellement construit, avec un « arrangement sexuel » (Erving Goffman) spécifique à chaque société, même si la « valence différentielle des sexes » (Françoise Héritier) et la dichotomie féminin / masculin est universellement représentée.

Par exemple, dans certaines sociétés, les garçons, séparés de leur mère à l’âge de 9 ans peuvent avoir des relations sexuelles entre eux, mais, après le mariage, celles-ci se voient proscrites. A Lesbos, les femmes partageaient une sexualité entre elles, mais étaient contraintes d’avoir des enfants. Comme le souligne Olivia Gazé, les catégories mêmes d’hétérosexualité et d’homosexualité n’existaient pas en Grèce. L’homme libre, le citoyen libre, avait ce qu’on pourrait appeler une polysexualité, et la pédérastie grecque constituait un rite de passage, une construction de la virilité par l’intermédiaire d’un homme plus âgé. Cependant, sur le plan anthropologique, Maurice Godelier rapporte une prévalence de l’hétérosexualité dans la quasi-totalité des groupes humains.

Au-delà des normes sexuelles, ce sont aussi les conduites, les affects, les présentations qui sont déterminés par la culture du genre, comme le souligne Margaret Mead dans « Mœurs et sexualité en Océanie », à propos des Chambulis de Nouvelle-Guinée. Dans cette ethnie, l'homme y est considérée comme fragile et émotif, par opposition à la femme décrite comme rationnelle et dominante : « si certaines attitudes, que nous considérons traditionnellement associées au tempérament féminin - telles que la passivité, la sensibilité, l'amour des enfants - peuvent si aisément être typique des hommes d'une tribu et dans une autre, ou au contraire, être rejetées par la majorité des hommes comme des femmes, nous n'avons plus aucune raison de croire qu'elles soient irrévocablement déterminées par le sexe de l'individu (...). Les traits de caractère que nous qualifions de masculins ou de féminins sont pour un grand nombre d'entre eux, sinon en totalité, déterminés par le sexe aussi superficiellement que le sont les vêtements, les manières ou la coiffure qu'une époque assigne à l'un ou l'autre sexe ».

Ainsi, en Amérique du Nord, les « Berdaches » étaient autorisés à occuper partiellement ou totalement le rôle normalement dévolu au genre opposé, leur corps et leur esprit étant réputé appartenir à des sexes différents.

Gayle Rubin rapporte également le « transvestisme institutionnel des Mohaves » qui « permettait à une personne de passer d’un sexe à l’autre. Un homme anatomique pouvait devenir une femme grâce à une cérémonie spéciale, et de la même manière une femme anatomique pouvait devenir un homme. La personne travestie prenait alors une épouse ou un mari de même sexe anatomique et du sexe social opposé ». Rappelons également les Hijra de l'Inde, les Fa'afafine de Polynésie, les Kathoey de Thaïlande, les Sworn Virgin des Balkans, les Akava'iné maoris, les Burnesha d'Albanie, les Bakla des Philippines, les Winkte Sioux d'Amérique, les Muxe du Mexique...

Par ailleurs, dans plusieurs cultures, il existe une pratique du mariage entre femmes, où l’une des épouses joue le rôle social du mari, notamment dans les coutumes Nuer.

Au fond, « le fait que certains individus ne relevaient pas du sexe qui était apparemment le leur ne remettait pas en question le fait que les sexes devaient occuper des places bien définies et différenciées ». Une des exceptions les plus fréquentes à la division sexuelle dans les sociétés primitive était constituée par les esclaves. En effet, « ceux-ci, en étant en quelque sorte privés de leur personne humaine, l’étaient aussi de leur identité sexuelle, au moins en ce qui concerne la place que celle-ci aurait dû leur assigner dans la division du travail »…

Les fonctions du système sexe / genre

Le genre apparait donc comme une division normative des sexes, produite par les rapports sociaux de sexualité. Dans cette dynamique, les systèmes de parenté jouent un rôle déterminant, à travers notamment les règles d’alliance, d’apparentement, les interdits, l’organisation familiale et l’institution matrimoniale. Tout un appareil rituel et discursif tend alors à « transformer des mâles et des femelles en « hommes » et en « femmes », chaque catégorie étant une moitié incomplète qui ne peut trouver la plénitude que dans l’union avec l’autre » (Gayle Rubin). Dès lors, cette division sexuée a pour fonction de réprimer certaines potentialités identitaires et sexuelles : « c’est le même système social qui opprime les femmes dans les rapports d’échange et opprime tout un chacun par son insistance sur une division rigide de la personnalité ». En corollaire, les formes de sexualité non normées subissent un ostracisme social, comparable à l’oppression du féminin, avec cependant des spécificités culturelles. « Comme les systèmes socio-sexuels particuliers diffèrent, chacun est spécifique et les individus qui s'y trouvent auront à se conformer à un ensemble limité de possibilités. Chaque nouvelle génération doit apprendre et assumer son destin sexuel, chaque personne doit être encodée selon le statut approprié à l'intérieur du système ».

Voici d'ailleurs, dans une perspective historique, ce que rappelle Michelle Perrot : "longtemps a régné une sorte d'indifférenciation sexuelle pendant les quelques années qui suivent la naissance. Petits garçons et petites filles étaient élevés ensemble, confondus", et ce n'est qu'ultérieurement, au cours du développement infantile, que les éducations, les pratiques, les codes vestimentaires, les types de jeu, etc. les démarquaient sur le plan du genre : "on instruit les garçons, on éduque les filles". Ainsi, "il faudra attendre le XIXème siècle pour que l'on commence à différencier, parmi les tout-petits, entre filles et garçons", et la représentation spécifique de la "petite fille" "émerge tardivement, et progressivement, au cours de ce même siècle". De surcroit, c'est aussi le monde occidental qui va engendrer l'"adolescente".

Dans les sociétés "traditionnelles", les rituels d'initiation, notamment au moment de la puberté, contribuent à inscrire une sexuation instituée, via l'affirmation de statuts différenciés sur le plan social, mais aussi à travers un marquage des corps. D'ailleurs, certaines "transformations" corporelles, voire mutilations, visent à éliminer toute forme d'ambiguïté et d'hermaphrodisme. La circoncision élimine le féminin, l'excision ampute la masculin. On pourrait d'ailleurs se demander si, dans nos enjeux contemporains, les problématiques transidentitaires et les dysphories pubertaires de genre ne viennent pas traduire la recherche de nouvelles ritualités pour instaurer un nouvel ordre genré....

Selon Gayle Rubin, les formes primitives et archaïques de régulation sociale de la sexualité irriguent toujours nos sexualités contemporaines, tel un palimpseste qui aurait perdu son sens originaire mais persisterait à encrypter nos esprits : « les formes de relations de sexualité qui furent établies dans un obscur passé humain continuent de dominer nos vies sexuelles, nos idées sur les hommes et les femmes, et la manière dont nous élevons nos enfants. Mais elles n'ont plus le poids fonctionnel dont elles furent porteuses. L'un des traits le plus notable de la parenté est qu'elle a été systématiquement vidée de ses fonctions — politiques, économiques, pédagogiques, organisationnelles. Elle a été réduite à son squelette — le sexe et le genre ».

Dès lors, les déterminismes du système sexe/genre ne sont pas seulement socio-économique, et la prise en compte des dynamiques anthropologiques et psychanalytiques s’avèrent incontournables. D’après Gayle Rubin, les travaux de Lévi-Strauss et Freud permettent ainsi « d'isoler le sexe et le genre du mode de production » et de s’extraire d’une explication uniquement matérialiste de l’oppression sexuelle. En l’occurrence, l’analyse des structures de la parenté, des processus identificatoires et de « dressage » du polymorphisme de la sexualité infantile sont révélateurs des dispositifs normatifs du système sexe/genre.

De la division sexuelle du travail à l’infériorisation des femmes

« Tout le système est fondé sur l’intériorisation par les femmes de leur infériorité » Françoise Héritier

Et ceci constituerait finalement une forme d’invariant culturel universel, dans la mesure d’ailleurs où « on ne se trouve jamais face à des cultures et des valeurs autonomes, c’est-à-dire qui seraient spécifiques, reconnaissables, et indistinctes d’autres cultures » (Françoise Héritier).

Indépendamment de son origine, la division sexuelle du travail constituerait en tout cas un prérequis à l’infériorisation sociale du féminin. Dès lors, si femmes et hommes apparaissent comme deux entités à la fois complémentaires et différentes, il semble néanmoins que ce soient ces derniers qui aient pu s’arroger certains « monopoles », concernant les savoir-faire complexes, la violence organisée et l’exercice de la force étatique, l’organisation des fonctions politiques, publiques, diplomatiques, militaires, etc. Par ailleurs, « le rôle de défenseurs de la communauté qu’occupent les hommes leur confère une position et une estime sociale inexpugnable » (Darmangeat).

Et au final, « c’est dans ce monopole de la guerre et des armes, autrement dit dans celui de la politique (extérieure ou non), que se situe le levier fondamental de la domination masculine » (Darmangeat). Car, à partir de là, les femmes deviennent également des moyens pour les hommes de régler leurs conflits ou de sceller leurs pactes, et elles se trouvent donc utilisée dans des stratégies matrimoniales ou diplomatiques. Dorénavant, « l’utilisation des femmes » en tant qu’objets des alliances nouées par les hommes tend à constituer un élément central des relations sociales, notamment à travers les « échanges » exogames.

Comme le souligne Gayle Rubin, on assiste finalement à la « conversion du travail féminin en richesse masculine », à « la conversion des vies de femmes en alliances matrimoniales », et à « la contribution du mariage au pouvoir politique ».

Vers une marchandisation des femmes

L’avènement d’une organisation sociale fondée sur la marchandisation, l’économie de stockage et les inégalités matérielles a constitué une étape décisive dans les rapports entre les êtres humains en général, et plus particulièrement dans l’institution de la coercition féminine.

De fait, « les rapports sociaux ont été bouleversés à partir du moment où les sociétés se sont mises à accepter - ou à imposer - que leurs membres s’acquittent de certaines obligations en fournissant des biens matériels » (Christophe Darmangeat). A partir du moment où la « richesse » est advenue, il devenait possible de racheter un crime en versant une compensation matérielle (prix du sang), tout comme il devenait possible - et souvent, obligatoire - de se procurer une épouse en fournissant des biens (prix de la fiancée ou compensation matrimoniale).

A propos de l’institution de la prostitution, voilà d’ailleurs ce que peut rappeler Françoise Héritier : « dire que les femmes ont le droit de se vendre, c’est masquer que les hommes ont le droit de les acheter. Avec le paiement, l’homme est libéré de toute obligation ou culpabilité, et la femme est asservie ».

En outre, l’accumulation de biens autorisait l’acquisition de certains titres religieux, politiques ou honorifiques, qui forment la hiérarchie de nombreuses sociétés, ainsi que le pouvoir d’acquérir des esclaves. Avec l’avènement du stockage, de la sédentarité, de l’exploitation de la production d’autrui, la richesse et le pouvoir se sont renforcés mutuellement, dans une spirale autoentretenue. Et les femmes peuvent désormais devenir un investissement comme un autre : lorsqu’elles s’obtiennent contre des biens, plus rien, hormis les capacités financières d’un individu, ne vient limiter le nombre d’épouses accumulées…Et, par leur travail, les femmes peuvent également représenter un « investissement rentable » - outre le prestige honorifique et la confirmation statutaire qu’elles représentent ostensiblement. Dès lors, « tout rend l’accumulation des femmes économiquement et socialement désirable ». D’ailleurs, dans bien des sociétés inégalitaires, l’épouse avait cela de commun avec l’esclave que le produit de son travail ne lui revenait pas et, tout comme l’esclave, elle représentait une source d’enrichissement pour autrui. De surcroit, « le paiement pour les femmes avait toutes les chances d’apparaitre comme une forme plus ou moins atténuées du paiement pour les esclaves, avec l’infériorisation que cela suppose pour celle qui faisait l’objet de la transaction ». Cependant, « aussi mal lotie qu’elle puisse être, il restait exceptionnel que l’épouse pût être assimilée à une véritable esclave : généralement, le mariage ne la privait pas de ses liens de parenté ».

Quoi qu’il en soit, il est indéniable qu’un faisceau de faits socio-économiques et d’institutions spécifiques ait contribué à entériner la marchandisation et l’infériorisation féminines. En contrepartie, les hommes pouvaient capter et accumuler le produit du travail des épouses, spéculer sur la compensation matrimoniale concernant leurs filles, tout en conservant le patrimoine dans la filiation masculine à travers la patrilinéarité et la patrilocalité.

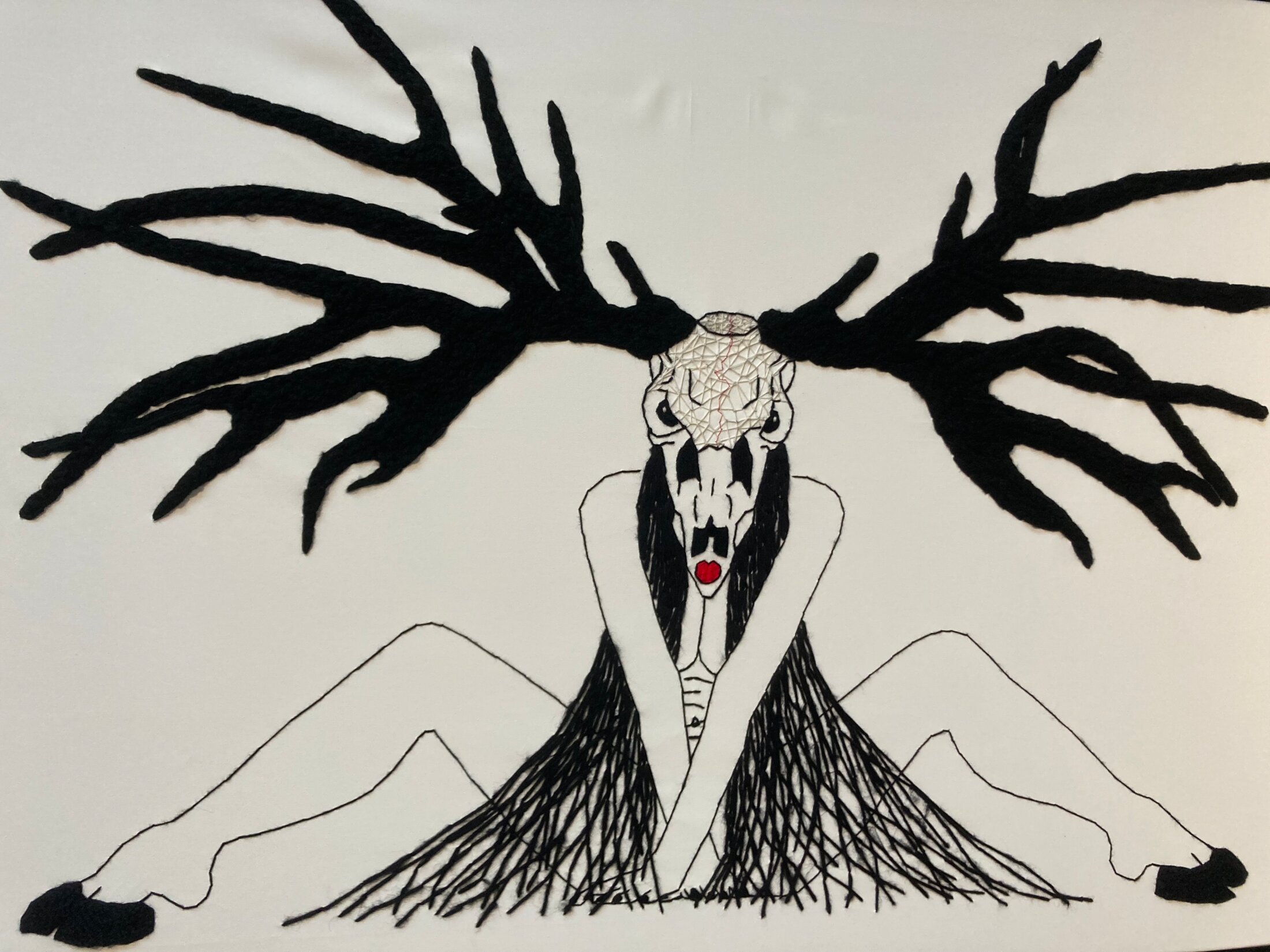

Agrandissement : Illustration 4

Accumulation de pouvoir économique et accentuation de l’oppression

Néanmoins, Christophe Darmangeat insiste sur ce point : « même si elle franchit un palier qualitatif, la subordination des femmes telle qu’elle se manifeste dans certaines sociétés à richesse se situe dans le prolongement de leur situation dans les sociétés sans richesse ».

« La fracture ne s’effectue que le long de fissures préexistantes. Si les femmes ont compté parmi les premières victimes de l’apparition, puis de l’élargissement des inégalités économiques, c’est parce que leur position sociale antérieure les y préparait. La division du travail chez les chasseurs-cueilleurs nomades avait réservé aux hommes l’essentiel des fonctions publiques, de la conduite de la politique, de la guerre et du savoir technique »

« En l’absence de moyens de capter le travail d’autrui et de l’accumuler, cette prééminence masculine, même là où elle s’affirmait le plus nettement, se trouvait limitée et confinée à certains domaines précis ; les femmes pouvaient être dominées, ou opprimées, elles n’étaient pas exploitées ». Or, « l’apparition de la richesse a ouvert la voie à des formes plus prononcées de domination masculine », conduisant à une « double oppression, pour leurs capacités reproductives et leur travail productif ».

Il est important de noter que la stratification sociale en classes a également complexifié les rapports de domination, avec notamment des situations fréquentes où la hiérarchie sociale pouvait l’emporter sur la hiérarchie des sexes.

D’ailleurs, « chez tous les peuples, la situation relativement favorable des femmes va de pair avec leur position économique élevée, qui est la base de leur influence. Celle-ci suppose une participation notable au travail productif, mais cette participation à elle-seule ne suffit pas : il faut de plus que les femmes exercent un plein droit sur leurs propres produits, autrement dit que ce soient elles qui en contrôlent la distribution ».

En tout cas, « le pouvoir des hommes, même s’il ne se limite pas à cela, est toujours un pouvoir sur les personnes, un pouvoir politique. Inversement, le pouvoir que les femmes tirent de leur position économique est un pouvoir de fait, un pouvoir sur les choses, qui ne permet de circonvenir les hommes qu’indirectement ».

Selon Christophe Darmangeat, un des éléments décisifs qui a contribué à accentuer la sujétion des femmes, au-delà de l’organisation sociale en classes, est le développement de l’agriculture intensive. En effet, à partir de là, les femmes ont été davantage exclues de la production agricole, avec une relégation au travail domestique, un confinement dans l’espace privé et une privation d’autonomie.

Ces schémas très généraux sont évidemment des abstractions, et « les chemins évolutifs ont sans doute été aussi variés que les situations locales ». Cependant, il est important de souligner, à nouveau, que « la domination masculine plonge ses racines très loin dans le passé, bien avant l’apparition des classes sociales et de l’Etat, avant même l’apparition de la richesse et des inégalités : elle est le produit de la plus élémentaire des divisions du travail, celle qui répartit les tâches selon le sexe ».

Au fond, cette domination est le « produit de la manière dont cette division sexuelle du travail s’est effectuée et dont elle s’est traduite dans l’idéologie et la conscience ». En effet, « l’attribution initiale de ces tâches a donné aux hommes une position stratégique, celle de la direction publique de la société. Et c’est ainsi que les femmes, sauf si elles disposaient par ailleurs de positions économiques leur permettant de contrebalancer avec plus ou moins d’efficacité le pouvoir masculin, sont devenus à un degré ou à un autre les objets des stratégies des hommes ».

Dès lors, cette « odieuse innovation qu’était l’exploitation » n’est venue que renforcer cette première différenciée des rôles et des places, en faisant des catégories les plus vulnérables des victimes de plus en plus aliénées. Et, à travers le carcan patriarcal, les femmes se sont de plus en plus trouvées captives d'une structure sérielle, positionnées en tant que sujets essentialisés par la spécificité de leur domaine d'activité, de leur socialité, de leur spatialité, de leur phénoménologie, de leur corporéité, de leurs attributs sexuels, de leurs stéréotypes de genre, etc...

A suivre