« La découverte est le privilège de l’enfant. C’est du petit enfant que je veux parler, l’enfant qui n'a pas peur encore de se tromper, d’avoir l’air idiot, de ne pas faire sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. Il n’a pas peur non plus que les choses qu’il regarde aient le mauvais goût d’être différentes de ce qu’il attend d’elles, de ce qu’elles devraient être ou plutôt : de ce qu’il est bien entendu qu’elles sont. Il ignore les consensus muets et sans failles qui font partie de l’air que nous respirons - celui de tous les gens sensés et bien connus comme tels. Dieu sait s’il y en a eu, des gens sensés et bien connus comme tels, depuis la nuit des âges » Alexandre Grothendieck, Récoltes et semailles

L'effroi et la haine suscités par l'enfance, que nous avons développés précédemment, mobilisent sans doute des réactions défensives intenses de la part des "gens sensés et bien connus comme tels"...Avec quelles conséquences ?

L’hypothèse que nous formulons est que ce désaveu, voire cette haine de l’infantile, constitue l’un des soubassements des dérives actuelles consistant à médicaliser, à diagnostiquer, à médiquer l’enfance, avec des moyens sans précédent par leur diffusion et leur caractère normatif, cherchant à agir sur les comportements, les corps et les psychés enfantines. Cet empiètement viserait alors à arraisonner l’enfance, à assécher son étrangeté, sa résistance, son indocilité, sa rêverie, son inconsistance…Les enfants seraient finalement sacrifiés au nom des fantasmes d’emprise des adultes, cherchant à se protéger de leur impuissance, de leur affolement et de leurs propres réminiscences.

Nonobstant « ce manque d’appréhension de leur propre enfance est l’obstacle majeur qui empêche les parents de comprendre les questions essentielles de l’éducation » (Ferenczi, « L’adaptation de la famille à l’enfant » (1927)).

De surcroit, en immolant ainsi le lien vivant à l’infantile, c’est la possibilité même de la clinique de la rencontre qui se voit alors empêchée. Pour illustrer cette hypothèse, je vous propose, par exemple, d’envisager l’évolution de la nature des demandes qui sont adressées aux institutions pédopsychiatriques - tout du moins en ce qui concerne les familles les mieux intégrées sur le plan socio-économiques et en phase avec un certain « air du Temps ». De façon très schématique et caricaturale, on pourrait décrire un infléchissement progressif de ce type, avec plusieurs seuils :

1ère étape : Notre enfant va mal, et nous souffrons avec lui. En conséquence, nous aurions besoin d’un espace pour mieux appréhender ce qu’il vit, d’un temps pour être accueillis dans notre désarroi ; nous souhaiterions comprendre ce qui se joue, ce que nous ressentons, à travers notre histoire et nos vécus

2ème étape : Mon enfant n’est pas accepté, ni reconnu à sa juste valeur ; il subit des incompréhensions, de l’injustice, de la discrimination, du harcèlement. Il faut donc lui trouver un diagnostic pour que son environnement puisse s’adapter à son trouble et qu’il accède enfin à la reconnaissance auquel il a légitimement le droit.

3ème étape : Mon enfant est dys / hyperactif / haut potentiel intellectuel / autiste de haut niveau / dysphorique de genre / hypersensible, etc., c’est son identité et, en conséquence, il n’est pas accepté par la Société : vous devez donc certifier ce diagnostic afin de nous permettre d’accéder à des droits et des prestations, de valider le préjudice subi, et de contraindre la collectivité à accepter nos revendications.

Ainsi, nous constatons un mouvement progressif qui va d’une demande de soins à une injonction de valider a posteriori une catégorisation diagnostique déjà établie, avec une évidente dimension identitaire et performative. La pédopsychiatrie n’a donc plus qu’une fonction d’expertise, mandatée pour confirmer un destin, sans en passer par l’expérience clinique…

En outre, ces « troubles » infantiles ont tendance à être exclusivement appréhendés comme des entités essentialisées, naturalisées, se déployant selon les lois immuables et intangibles du déterminisme génétique et des processus neuro-développementaux. Exit les dimensions de l’historicité, de la singularité, du social, les liens et les rencontres, les pratiques altératrices, la complexité des processus d’identification et de subjectivation…C’est comme cela, un point c’est tout ; d’ailleurs, c’est la Science qui l’énonce, et il faut donc le faire reconnaitre par une évaluation experte, c’est-à-dire une opération d’enclosure définitive.

Ainsi, le dispositif médical doit en premier lieu devenir une instance de révélation de la véritable nature de l’enfant, ou plutôt de validation, puisque finalement le diagnostic est déjà posé par les représentants de l’usager, par ses porte-paroles, en attente d’une homologation officielle. A travers ces revendications nosographiques, il s’agit finalement de refuser la dimension signifiante du symptôme, c’est-à-dire l’expression singulière, dérangeante, insistante, conflictuelle, d’une subjectivité qui refuse et se dérobe, à sa façon. En lieu et place d’une histoire spécifique, on impose alors un script préétabli, sans marges de décalage ou de résistance…et des solutions toute faites de normalisation comportementale assistée par médication. Par exemple, comme le dénonce Philippe Lacadée, des interventions ergothérapeutiques peuvent-elles viser au renforcement abdominal d'enfants d'âge pré-scolaire, pour garantir l'optimisation et la pérennisation de leur stature assise. A cette fin, on peut aussi utiliser des coussins de posture, voire des couvertures lestées. Par ailleurs, il est également recommandé de diriger des ateliers ludiques en aptitudes sociales pour développer la capacité des petits à « gérer leur comportement ». Le programme SEL vise ainsi à l'autorégulation et à l'apprentissage socio-émotionnel, de façon à favoriser les attitudes appropriées, « à faire entrer le style personnel du gamin dans le moule d’une orthodoxie émotionnelle implicite, celle du gosse posé, obéissant, qui n’extériorise pas ses problèmes, ne parle pas trop, ne défie pas souvent les règles, ne bouge pas à l’excès, ne se plaint pas du programme et ne fait pas d’éclats. Passé maître dans l’art de déchiffrer les attentes, on demande à l’enfant d’avoir en lui une petite nurse intérieure qui veille à y répondre au mieux en canalisant ses vilaines impulsions ».

D’ailleurs, dans cette dynamique, il y a toujours la tentation de s’épargner des affres de la rencontre, de faire sans les épreuves du lien clinique. Ce fantasme est présent d’emblée dans la psychanalyse d’enfants, Freud ayant primitivement décrit un processus thérapeutique par « procuration » concernant le petit Hans. Pour certains puristes, la psychanalyse d’enfants ne serait finalement qu’une chimère, car le processus analytique ne pourrait avoir affaire qu’à l’infantile reconstruit. Au fond, « un spectre hante la psychanalyse, le spectre de l’Enfant ». Radmila Zygouris souligne ainsi que le ciel des idées de la psychanalyse est constellé par des « compositions » d’enfants conceptuels. « Comme une œuvre d’art, chacun de ces enfants est un étrange produit des symptômes de son époque et l’expression singulière d’un génie personnel ». Chaque période secrète ainsi son paradigme de l’Enfant, véritable attracteur sémantique qui vient cristalliser certains enjeux socio-historiques et idéologiques spécifiques. Selon Radmila Zygouris, on serait ainsi passé de « l’Enfant-Sexe », à « l’Enfant-Histoire » ou « Enfant-Trauma », pour en arriver au paradigme en construction de « l’Enfant-Monde ». Cette représentation contemporaine de l’enfance se caractérise par un affect dominant, l’apathie, et son envers invisible, la violence, ainsi que par un processus de fragmentation. « Les quelques restes qui méritent d’être transmis, l’enfant d’aujourd’hui n’a pas de cadre de pensée pour en recevoir l’héritage » ; « son rapport au temps est une pure impatience, une vitesse, une sensation et pas une pensée ». Cet Enfant-Monde, porteur des « projections de nos inquiétudes et de nos affects informulés » est un exilé de la chair, déconnecté du vivant ; « il souffre de son insignifiance pour ce monde virtuel qu’il absorbe et pour lequel il ne compte pas en tant que sujet ».

De surcroît, les protocoles « evidence based » ne traitent désormais plus que des données statistiques, cherchant ainsi à éradiquer toute expressivité enfantine singulière et incarnée à travers le diagnostic systématique, le dressage comportementaliste, la remédiation ou encore la normalisation psychopharmacologique. Il faut dire que, selon Tristan Garcia-Fons, « le discours managérial mondialisé rêve d’un enfant modèle réduit d’adulte consommateur ou rat de laboratoire objet d’expérimentations et de dressage ». On peut ainsi décrire l'avènement d’un nouveau paradigme de l’enfance : « l'enfant du trouble ». « Cette reconfiguration des discours sur l’enfance infiltre les choix politiques et budgétaires, et s’est traduite par un déferlement de nouvelles lois, de nouveaux plans, expertises, recommandations, etc. concernant les champs de la santé, du handicap, de l’éducation et de la pédopsychiatrie ». Cette médicalisation extensive, sous-tendue par un fantasme d'objectivation et une conception déficitaire de l'infantile, loin de mettre en évidence des entités nosographiques "naturelles", constitue à l’évidence un fait social et politique. Dès lors, cette « fièvre diagnostique » qui s'abat sur l'enfance n'est autre qu'une « formidable entreprise normative », « qui s’accompagne d’une frénésie de protocolisation et d’évaluation permanente ». « L’enfance et ses difficultés sont abordées de façon univoque comme déviances par rapport à la moyenne statistique des tests et échelles diverses qui mènent à ce que tout enfant hors norme est aujourd’hui susceptible de se retrouver identifié dans un statut de handicapé à rééduquer et à compenser ».Tristan Garcia-Fons propose alors un nouvel acronyme : l'enfant DEAD, c'est-à-dire diagnostiqué, évalué, adultisé, drogué...

« Déléguant à la médecine la tâche de normaliser, policer et contrôler la vie, la société a créé les conditions historiques de sa propre médicalisation, notamment celle des comportements et de l’apprentissage. Il faut abolir le particulier, le subjectif, pour que la pensée rationnelle et objective puisse s’imposer. N’oublions pas que le discours médical – comme tout discours scientifique, quelle que soit l’époque – épouse les exigences des classes dominantes » Aparecida Affonso Moysès M., "La Médicalisation de l’éducation".

Depuis la fin du XIXème siècle, la catégorie de l’enfant instable apparaît dans le débat politique pour gérer tous les enfants réfractaires à la scolarisation devenue obligatoire. Et cette tendance connaît son apogée sous le régime de Vichy, avec une idéologie qui cherche concrètement à faire rentrer dans le rang les enfants fauteurs de troubles familiaux et/ou sociaux. Comme le souligne Michel Chauvière dans l'ouvrage "Enfance inadaptée, l'héritage de Vichy", les années d'occupation et de collaboration ont effectivement vu l'émergence d'un réseau institutionnel spécifique et d'une technicisation des problèmes sociaux concernant "l'enfance inadaptée". Dans un souci d'organisation et de rationalisation, une "naturalisation" s'opère alors pour définir et catégoriser les déviances infantiles, sous l'impulsion de la technocratie d’État du régime de Vichy, soutenue par des "savoirs" neuro-psychiatriques. A cette fin, on établit donc une « nomenclature et classification des jeunes inadaptés » dont la fonction est en fait de « séparer le problème des enfants inassimilables du problème de l'enfance, c'est-à-dire de définir la clientèle commune de la psychiatrie infanto-juvénile, de la pédagogie spéciale, et de la nouvelle justice dont la pratique se veut adaptée au cas et non plus distributive ». Dès lors, à travers cette mise en place structurelle, notionnelle et idéologique, se déploie une « redistribution des pouvoirs autour de l'enfance malheureuse » et s'installe un certain « totalitarisme psychiatrique » qui tend, en particulier, à donner aux experts des « fonctions supplétives vis-à-vis des familles et d'autorité dans les décisions de placement. Conséquence logique de la stratégie d'extension de la neuro-psychiatrie infantile depuis une trentaine d'années, facilitée par une prise d'ordre réelle sur le plan institutionnel, cette exigence devient réalisable dans la conjoncture de Vichy »...Ainsi se mettent en place un système normatif de catégorisation, de mise en filière ainsi que des processus de « médicalisation forcée » qui perdurent toujours à l'heure actuel, contribuant à faire de l'enfance inadaptée un objet de « consensus social », « exutoire à l'idéalisation sociale ». A noter également que ce réseau institutionnel spécifique consacre l'interpénétration des pouvoirs publics et des organismes privés, avec la mobilisation de l'expertise médicale à des fins idéologiques et une influence de l’Église en arrière-plan. A partir de 1942, avec le passage de Pétain à Laval, la politique sanitaire sera désormais sous l'autorité d'un procureur, Jean Chazal, signifiant ainsi sa soumission explicite à l'ordre social. En 1939, 12 165 enfants étaient jugés pour des délits ; ils seront 34 781 à l’être en 1942. En 1943, le nombre « d’anormaux » justiciables d’un enseignement spécial était estimé entre quatre-vingt et cent mille, soit entre 5% et 20% de la population infantile. En 2023, Claire Compagnon, experte à la Haute Autorité de Santé et ex-déléguée interministérielle à la stratégie autisme et Troubles du Neurodéveloppement, nous annonce que 18 % des enfants doivent désormais rentrer dans ce champs spécifique du handicap...Manifestement, dans les périodes de troubles, le spectre de la dissidence infantile réémerge et des appareils disciplinaires imposent alors leur canevas normatif à la mesure du besoin impératif de contrôler l'enfance...

A contrario, on pourrait affirmer que défendre une pratique clinique vivante, émancipatrice, ouverte à la rencontre et au devenir, suppose avant tout de préserver un lien vivace avec l’infantile. De fait, l’enfance, en nous, est ce qui résiste aux assignations aliénantes et aux catégorisations définitives ; métamorphose ultime de l’esprit selon le Zarathoustra de Nietzsche : « l'enfant est innocence et oubli, un recommencement, un jeu, une roue roulant d'elle-même, un premier mouvement, un "oui" sacré ». Cette puissance de l’infantile, comme projet et comme fin, revendique l’absolue indifférence aux normes et aux valeurs…

Agrandissement : Illustration 2

A travers l’enfance, le monde, le temps, l’altérité se donnent de plain-pied, sans refuge ni échappatoire : « à cette période rien ne se vit à moitié : le monde s’engouffre en nous de toutes ses forces et par toutes les entrées de notre âme encore tendre. Il y fait son œuvre sans égard pour notre âge. Puis il se retire tout aussi violemment. Vient alors le temps dans lequel on apprend à comprendre, à fuir, à se fermer, à feindre, à ruser, à guérir plus vite. Ou à mourir » (Mohamed Mbougar Sarr, « La plus secrète mémoire des hommes »).

Or, on pourrait imaginer que le clinicien ouvert à la rencontre avec l’altérité puisse maintenir éveillée cette position infantile, à travers des oscillations permanentes avec des dispositions plus « archaïques ». Qu’on les nomme autistiques, schizo-paranoïdes ou dépressives, il s’agirait surtout de retrouver une connexion avec cette puissance de désidentification anté-prédicative, pré-égologique, impersonnelle, hors stades… Sortir de soi en fissurant les sédiments institués et les stases identitaires, retrouver les ferments d’une expérience commune de vulnérabilité. « Accepter cette partie de notre passé comme un réservoir d’inconnues, un vide apparent » (Radmila Zygouris). Construire des liens à partir de ce qui dépossède et indétermine, produire des ruptures d’individualisation…De fait, l’infantile exhume les traces d’un moi immanent à peine ébauché, voire la béance d’un « avant-moi » et toutes les impressions opaques d’une conscience pré-individuelle.

A travers ces réminiscences d’enfance, nous pouvons alors nous oublier un peu en tant qu’individus souverains, accepter le fait que nous sommes autre chose que des personnes, coextensives à leur existence privée, à leur statut sociojuridique, à leurs récits performatifs. Au-delà de nos traits « distinctifs » qui induisent de la prévisibilité algorithmique, nous sommes aussi des tendances non identifiées et subversives, des fragments de Communs, « des mots, des cris, des présences, des mouvements qui ne sont plus ceux de quelqu’un en particulier. Mais qui paradoxalement, nous semblent appartenir à notre intimité » (Pierre Péju).

Comme le souligne Vladimir Safatle (« Le circuit des affects »), « une politique vraiment émancipatrice se fonde sur la capacité de faire circuler socialement l’expérience de la détresse, de faire circuler la violence propre à la détresse et non de construire des fantasmes qui nous en défendent ».

Agrandissement : Illustration 3

Peut-être qu’une politique véritablement émancipatrice devrait pouvoir retrouver cette expérience partagée de la vulnérabilité infantile, plutôt que de nous en protéger ? Il s’agirait alors de laisser émerger ce que Deleuze (« Kafka. Pour une littérature mineure ») appelle des « blocs d’enfance », des condensations suspendues, des fragments discontinus de sensibilité…Contrairement au souvenir, le bloc d’enfance « est déterritorialisant ; il se déplace dans le temps, avec le temps, pour réactiver le désir et en faire proliférer les connexions ; il est intensif ».

Là se déploient une puissance d’émerveillement et d’intuition, une « rêverie d’essor » permettant d’accéder aux « immensités primitives », à une « conscience de racine » (Gaston Bachelard, « poétique de la rêverie ») ; et « tout l’arbre de l’être s’en réconforte ». Selon Bachelard, ces noyaux d’enfance restent toujours au centre de la psyché humaine, permettant de nouer au plus près l’imagination et la mémoire, de restaurer un être-au-monde créateur, de ne pas être annihilé continuellement par soumission ou par réaction aux empiètements de la réalité et de « porter un regard toujours neuf sur les choses ». Cette perspective enfantine est ainsi une incitation à retrouver la nudité des sensations premières, à accueillir le surgissement inopiné des impressions originelles susceptibles de troubler l’évidence de nos arrogances catégorisantes.

« Ce que nous avons senti, pensé, voulu depuis notre première enfance est là, penché sur le présent qui va s’y joindre » (Bergson, « La pensée et le mouvant »).

Agrandissement : Illustration 4

Pierre Péju invite donc à s’ouvrir à ces fragments erratiques d’Enfantin, à offrir l’hospitalité à cet « enfantôme », « qui ne coïncide pas exactement avec l’enfant que j’ai été » mais charrie néanmoins des matériaux d’intime, vecteurs de créativité, « de la vie pure conservée pure » (Proust, « Contre Sainte-Beuve »). Laissons ces présences spectrales venir nous hanter, et attiser une façon brumeuse et décalée de considérer les choses et le monde. Ressentons cet élan soudain, cette audace et cette déperdition. Cette confusion secrète, à la fois vertigineuse et douce. Eprouvons cette ritournelle obstinée, ces puissances illisibles qui surgissent de la nuit du Temps. Tel un enfant, percevons à nouveau des « impressions à travers le grossissement de l’effroi mais sans les lier dans son esprit et sans conclure » (Victor Hugo, « l’Homme qui rit »). Les détails s’amplifient, se disjoignent, des strates d’histoires se superposent, la temporalité se diffracte. Affrontons nos expériences de terreur et d’enchantement, le retour des monstres et des réconforts de tendresse. Acceptons cette extrême fragilité comme un germe de résistance, désarmons la présence totalitaire de l’actuel et du définitif, multiplions les contacts imaginaires, affectifs, tragiques, pathiques, atmosphériques…Restaurons les embranchements avec une forme de beauté non éprouvée comme telle mais confusément ressentie. Accueillons les paroles du monde, et tous leurs effets déconcertants. Sentons vraiment ce qui se joue, l’intuition de ce qui est en train de se jouer, au-delà des scénarios usés. Allongeons-nous ou rapetissons, à l’instar de tous ces détails qui grossissent ou rétrécissent en permanence. Tous ces possibles turbulents qui jaillissent, ces commencements radicaux, les signes de l’inattendu. Immergeons-nous dans ces sources d’excitations nomades et d’errances sauvages. Et voilà que s’élève une liberté nouvelle, moins existentielle que créatrice, exigeant une nouvelle façon d’aimer, débarrassée du ressentiment et de la mauvaise conscience. « Comme si ces perceptions et affections fugitivement disponibles avaient le pouvoir de nous enseigner un autre usage du monde, de nous révéler des portes dérobées, des possibilités de fuite » (Pierre Péju).

Agrandissement : Illustration 5

Cette source vive est alors une invitation à « se lancer », à esquisser, à transformer…Car, selon Charles Baudelaire (« le peintre et la vie moderne ») « l’enfant voit tout en nouveauté ; il est toujours ivre » d’une curiosité profonde et extatique. Dès lors, « le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté », une capacité à s’expulser hors de soi-même, de la réalité convenue, de la langue commune comme de la figuration conventionnelle. Revenir à des fragments qui sont les larves d’un autre vécu, d’une autre pensée, d’autres rythmes, d’autres pulsations : « le Temps de l’enfant, ce Temps si spécial, Temps physiologique créé par une autre combustion, par un autre rythme sanguin et respiratoire, par une autre vitesse de cicatrisation » (Henri Michaux, « Passages »). Des successions d’instants qui ne sont plus vécus comme des portions temporelles orientées ou installées sur un axe, mais des flaques et des grouillements, un bourbier de simultanéités confuses. Retrouver, selon Henri Michaux, ces « regards de l’enfance, si particuliers, riches de ne pas encore savoir, riches d’étendue, de désert, grands de nescience, comme un fleuve qui coule (l’adulte a vendu l’étendue pour le repérage), regards qui ne sont pas encore liés, denses de tout ce qui leur échappe, étoffés par l’encore indéchiffrés. Regards de l’étranger, car il arrive en étranger dans son corps ».

Agrandissement : Illustration 6

Et il s’agit indubitablement d’un passé bien plus vaste que le passé individuel, d’un Ailleurs à la fois étrange et familier. Au-delà du présent s’insinue « quelque chose qui n’est pas là », un au-delà. D’où ces refontes auxquelles l’infantile peut donner lieu, ces « créations originales » traversée de contradictions…

Au fond, ces expériences de l’arrière-pays enfantin nous confrontent à nos responsabilités vis-à-vis des espérances en souffrance et des bouquets de possible. Or, « c’est à partir de cette « gerbe mal faite » que se constituent simultanément notre singularité et notre lien avec les autres êtres humains » (Pierre Péju), c’est-à-dire l’expérience de la clinique…C’est cela que vient réanimer l’infantile, en permettant ce pas-de-côté essentiel pour la rencontre avec soi et avec l’autre, entre l’actuel et le temps perdu. S’oublier pour se retrouver, jouer, s’abandonner à la fantaisie, s’ouvrir aux liens, se soumettre au champ d’attraction des noyaux d’enfance…Laisser surgir les flux turbulents, s’extraire des canalisations et des dressages…Et l’horizon s’élargit alors, donnant simultanément une impression d’intimité et de dilution, faisant émerger des sens inédits et impalpables, démultipliant nos perceptions affectives ainsi que nos attentions excentrées. Ces réminiscences d’enfance sont aussi une occasion de délirer ensemble, de produire des événements, d’inventer des nouages, de tordre les certitudes d’amont. De l’anti-DSM corrosif !

Au fond, comme le revendique Pierre Péju, « aimer les enfants ne consiste plus à « préférer » l’un d’entre eux, « parce qu’il est le mien » (descendant légitime, prolongement de mon être ou occasion d’une revanche narcissique), mais à établir, à partir de n’importe quel moment d’enfance, le contact avec l’Enfantin, la communication entre mon enfance et toutes les enfances, à partir d’une parole, d’un geste, d’une crédulité, d’un dessin, d’une sensibilité qui peuvent « renverser » la vision adulte, modifier l’éclairage et le rapport aux choses ».

Respecter l’enfance, c’est donc faire avec les dessaisissements et l’improbable des rencontres ; c’est accepter de créer ensemble, sans s’arroger la sécurité d’un surplomb ou d’une certitude.

« L’enfant naît avec vingt-deux plis. Il s’agit de les déplier » Henri Michaux, « La vie dans les plis »

Et « être adulte » pourrait consister à répondre à cet « appel » profond venu de l’Enfance : ne pas se réfugier, entendre, rester-là, pour faire quelque chose des tourments indicibles. Éprouver ce qui se joue, au-delà des catégories mutilantes, mais comme ce qui s’adresse à moi et m’oblige, là, maintenant…Et espérer la suite…

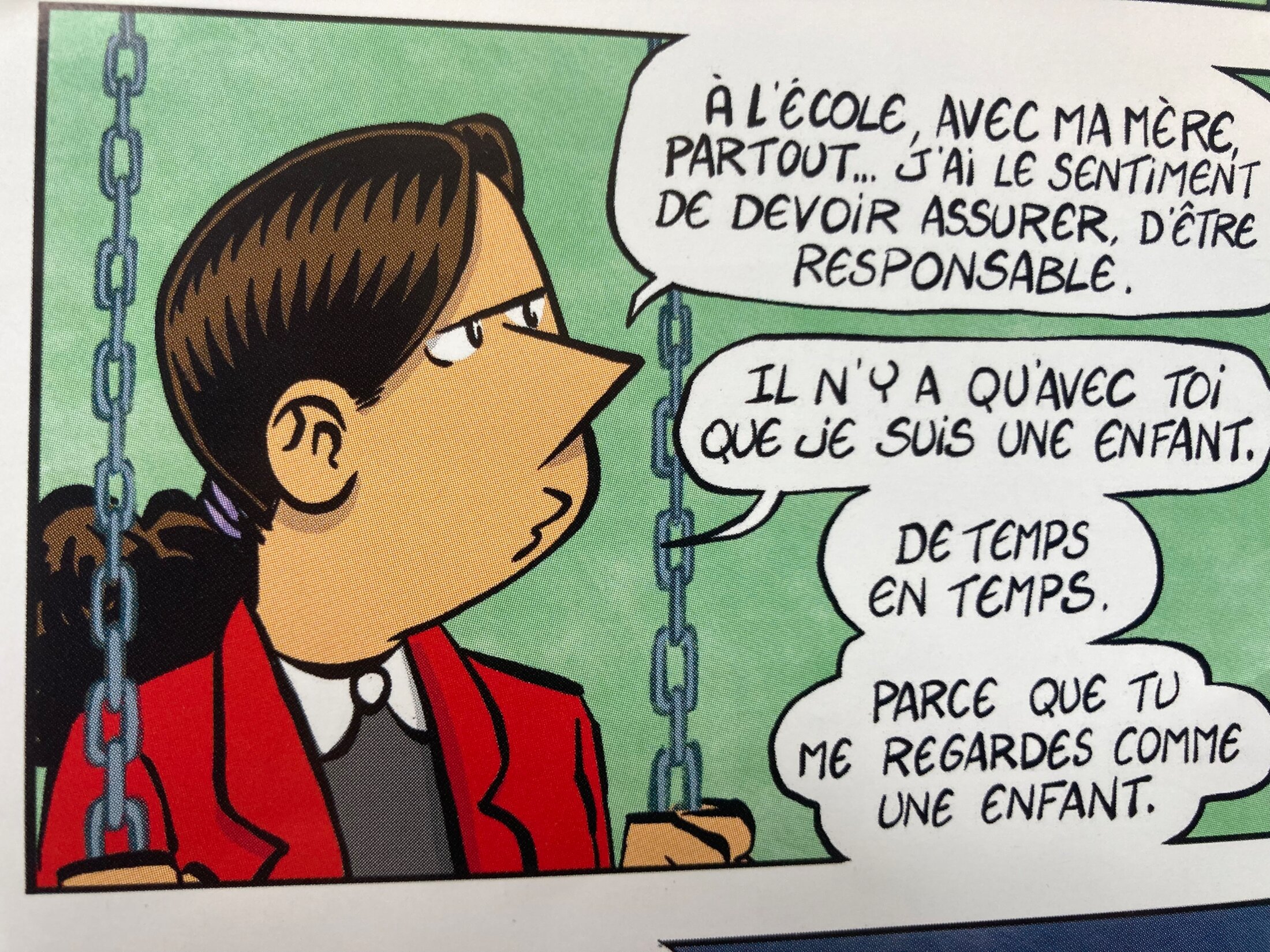

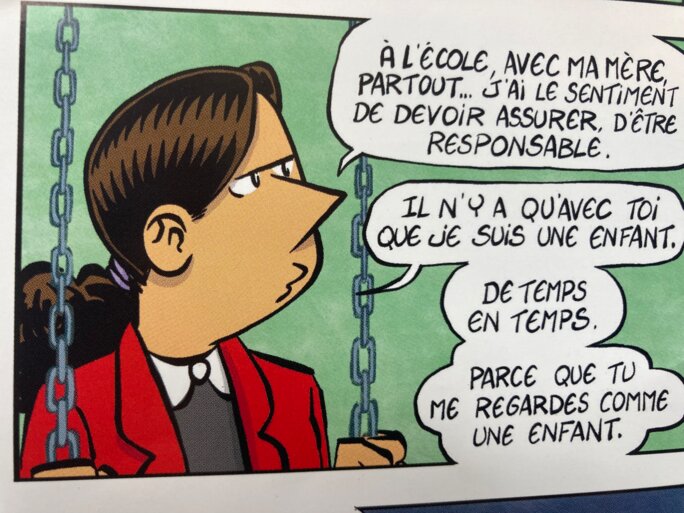

Pour conclure, je laisserais la parole à Tara Kabé, petite fille de 8 ans imaginée par l’auteur et dessinateur Pavo. Voici donc ce que celle-ci peut dire à son éducateur, et qui constitue sans doute la plus belle reconnaissance d’une pratique inestimable :

Agrandissement : Illustration 7