« Qui dit « dépendance » dit rapport social déséquilibré avec le parent, qui non seulement nourrit, protège et soigne, mais guide, surveille, ordonne, sanctionne. En tant que mammifères connaissant l’altricialité secondaire, les enfants humains éprouvent donc universellement, de manière précoce, un premier rapport de domination fondamental. L’accès de l’enfant au réel et la réalisation de ses désirs passent par l’entremise de ses parents (ou, plus généralement, des adultes), qui incarnent des figures de la toute-puissance que l’on craint et que l’on aime à la fois, que l’on implore et auxquelles on doit obéir » Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines

L’ontogenèse humaine est déterminée par l’altricialité secondaire, c’est-à-dire que la maturation cérébrale du petit d’Homme s’effectue essentiellement après la naissance, et durant une période relativement longue. Dès lors, cette spécificité anthropologique expose les individus en devenir à l’influence déterminante de leur environnement relationnel et affectif, -voire à une forme d’emprise-, avec une imprégnation décisive au sein des constellations socialisantes. Or, le sociologue Bernard Lahire souligne que cette expérience précoce, systématique et durable, à l'origine des conduites de soin et de protection, est également le creuset des processus de dépendance et de domination. « Le rapport parent-enfant est, quel que soit le degré de bienveillance des parents, un rapport de domination. Et cela constitue une matrice pour comprendre pourquoi la domination, sous des formes extrêmement variées, est omniprésente dans les sociétés humaines ». Dès lors, on peut se demander si les pratiques incestueuses ne découlent pas de cette condition particulière à l’espèce humaine, impliquant la nécessité de soins précoces et prolongées, mais aussi leur potentiel perversion à travers des manifestations d’oppression ou d’abus, dont l’inceste serait la déclinaison spécifiquement sexuelle.

Dans « Le berceau des dominations », l’anthropologue Dorothée Dussy montre que « l’inceste est structurant de l’ordre social », et qu’il apparait comme « l’outil primal de formation à l’exploitation et à la domination de genre et de classe ». De fait, chacun serait imprégné, au berceau, des rapports d’aliénation constitutifs des relations familiales.

Cette « pédagogie de l’écrasement érotisé » aurait ainsi permis à l’inceste de se transmettre avec autant de régularité et de facilité à travers les âges et les sociétés. Or, « cette imprégnation de chacun à la contrainte sexuelle, subie ou imposée, profite ensuite à l’invisibilité des violences conjugales, et de toutes les formes de violence domestique ». Et, dans une chaine de causalité bidirectionnelle qui va des violences quotidiennes, privées, à la violence systémique, politique ou symbolique, et réciproquement, s’entretient finalement une logique de répétition et d’invisibilisation, à travers le déni des drames individuels.

« Les sciences sociales ont joué un rôle particulièrement important dans la pérennisation des pratiques incestueuses et dans leur remise au silence, en institutionnalisant - au moment où Freud et Ferenczi alertaient l’opinion sur l’ampleur des situations d’abus sexuel des enfants dans les familles - des disciplines, dont l’anthropologie et la sociologie, vouées à expliquer au monde l’intérêt supérieur de l’étude des structures sur celle des situations vécues » - rappelons cependant que Freud reviendra sur ce constat sans doute trop insupportable, pour le détourner à travers une interprétation en termes de « fantasmes de séduction »….

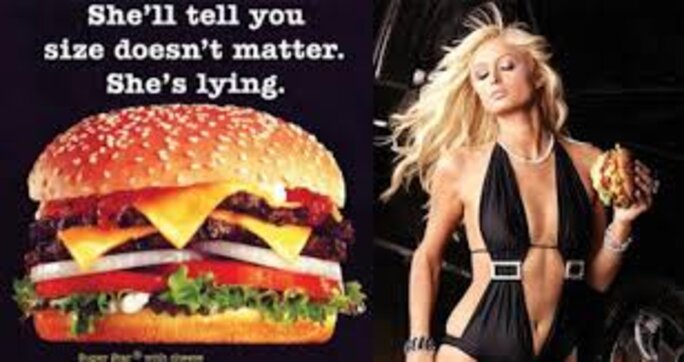

Au terme de son enquête auprès des incesteurs, Dorothée Dussy souligne que « ce n’est pas le genre qui fonde les rapports de domination », mais une forme de légitimation d’une violence prédatrice, qui ne s’exerce pas seulement sur un mode sexiste, mais sur tout ce qui peut être possédé, dominé, opprimé, utilisé. Certes, via le patriarcat et l’institution de la domination masculine, un type de « virilité hégémonique » se sent plus particulièrement autorisée à déployer cette prédation et cette affirmation de « puissance ». De fait, à travers une forme d’essentialisation, il serait admis que l’homme aurait « naturellement » davantage de besoins sexuels, que la sexualité masculine serait majoritairement biologique, quand celle de la femme resterait liée à la conjugalité et à l’affectif. Dès lors, les violences sexuelles et sexistes se trouvent naturalisées comme pulsionnelles, irrépressibles, intangibles. Les stéréotypes de genre amènent donc à « sexuer » certains comportements, qui deviennent de facto l’apanage d’une masculinité essentialisée, sans considérer l’ordre social qui la sous-tend. En médicalisant exclusivement ces déviances, on tend également à effacer les enjeux socio-politiques d’arrière-plan, entretenant dans le même mouvement la « grammaire du silence et de la domination ». Qu’est-ce qui permet à certaines personnes de se sentir légitime pour jouir des autres comme s’ils leur appartenaient, à sexualiser les liens pour chosifier, triompher et posséder ? A nier les limites, à bafouer les besoins vitaux, les limites de la vie ? D’ailleurs, les familles incestueuses sont aussi caractérisées par une surmortalité, tant des hommes adultes que des enfants…

Agrandissement : Illustration 2

Au-delà de la naturalisation d’une masculinité prédatrice en soi, ne faut-il pas envisager les enjeux systémiques qui autorisent ce genre de comportement, voire les incitent ?

Là se joue effectivement des représentations particulières qui alimentent la conviction que l’autre est un consommable mis à disposition, susceptible d’être librement approprié, sans restriction ni tabou. Comme le rappelle Dorothée Bussy, « l’incesteur se sert ; (…) il n’a pas l’intention de violer, au sens de violenter, d’exercer une violence ». « La fillette, dans le monde de l’incesteur, est un objet manipulable à loisir ».

Décrivant le « prototype » de certaines incesteurs à travers leurs propres représentations discursives, Dorothée Dussy insiste sur le fait que celui-ci se revendique souvent comme étant « un homme libéré, émancipé des conventions archaïques ». « Il fait ce qu’il veut, cultive son enthousiasme et sa liberté de vivre comme il l’entend et, en homme éclairé, fabrique une définition personnalisée de ce qui est interdit, calée sur les enjeux éventuels de la transgression ». Dès lors, pour les acteurs concernés, « les viols incestueux sont des viols d’aubaine commis par des types bien qui ne sont pas des sales types, mais des hommes qui trouvent légitimes que les femmes et les enfants soient à leur disposition sexuelle » … Au fond, le monde et les autres sont un marché, des produits qu’on peut consommer et dont on peut jouir sans entraves, ce qui n’est pas si éloigné de la morale néolibérale. Et puis, « les vices privés font la vertu publique » (Bernard Mandeville), n’est-ce pas ? Alors pourquoi s’interdire ? Là se déploie sans doute une dérive pathologique de l’utilisation de l’objet, au sens winicottien : il s’agit en permanence de s’emparer d’une proie, dans une relation d’instrumentalisation qui nie l’altérité, la différence de place, etc. Avant de consommer l’autre, encore faut-il l’immobiliser, en faire un prolongement docile de son propre besoin. Dans un premier temps, la séduction narcissique vise ainsi à enclore, à inclure en soi, à neutraliser toute différence. Il s’agit là d’une forme redoutable d’emprise et d’aliénation, dans la mesure où elle réfute les singularités et les spécificités individuelles. Chacun se trouve alors situé en position d’ustensile à jouir, interchangeable et sans altérité propre. Et, au-delà même de l’appropriation sexuelle, il s’agit de prendre possession du corps et du psychisme, de s’emparer de leur intériorité, « d’empriser » pour posséder et coloniser. Les incesteurs, ne pouvant tolérer l’altérité, doivent donc dévorer leur objet, l’incorporer, fusionner plutôt que de « tiercéiser » …Il s’agit véritablement de coloniser psychiquement la victime, à travers une sexualisation du lien.

« L’inceste n’est pas commis par amour du sexe, mais par amour du pouvoir. C’est un crime de pouvoir autant qu’un crime sexuel, qui vise à dégrader un enfant, à humilier, souvent par rapport à un autre, sous couvert d’un choix sélectif » Christine Angot

Ainsi s’impose un véritable « système inceste » lequel, basé sur le silence et l’interdit officiel, « est suffisamment performatif pour protéger la pratique de l’inceste contre toute obstruction éventuelle » (Dorothée Dussy). De fait, la sidération silencieuse peut se trouver interprétée comme une collaboration de la part de la victime, ligaturant pour longtemps la possibilité de révélation – d’autant plus lorsque l’incesteur a un statut de légitimité, de « pédagogue », censé transmettre les normes, les pratiques, les valeurs, les interdits. Dorothée Bussy identifie deux catégories de personnes prise dans le « système inceste » : ceux qui ont eux-mêmes été incestés, qui ont intériorisé son fonctionnement, qui ont incorporé le silence dans leur chair, et qui répètent le schéma incestueux en prenant à leur tour pour proie une personne vulnérable et soumise, – d’après les enquêtes statistiques, 30 % au moins des incesteurs auraient subi des relations sexuelles incestueuses précoces. L’autre catégorie de personnes correspond à « ceux qui n’ont pas été incesté et qui préfèrent sacrifier un membre de leur famille – l’incesté – pour leur confort ».

Mais au-delà des acteurs directement impliqués, l’inceste se reproduit aussi du fait des complicités et des aveuglements dans l’organisation familiale, voire sociale. Suite à une enquête sur les incestes commis par des mineurs, Sarah Boucault insiste sur ce point : « l’inceste perpétré par un mineur sur un·e autre mineur·e est le produit d’une organisation familiale et sociale défaillante, où la dimension systémique est gommée au profit de la figure de l’agresseur isolé et timbré ».

Agrandissement : Illustration 4

Et, comme le souligne Dorothée Dussy, « les abus sexuels commis sur un enfant au sein de la famille, l’exercice érotisé de la domination et de l’écrasement, le silence partagé sur les abus sexuels, le mensonge consubstantiel aux relations intra familiales, bref, l’inceste, constitutif de la famille, se reconduit en son sein ». Là se tissent effectivement les conditions d’une véritable transmission intergénérationnelle de l’inceste : « les descendants d’incesteurs et/ou d’incestés sont témoins des relations incestueuses qui ont façonné leurs parents, et qui organisent encore la relation même longtemps après la fin de la période de l’abus sexuel ». Dans les organisations familiales incesteuses, les traces de l’inceste sont omniprésentes, « constitutives des relations entre les personnes au même titre que toute expérience marquante et impliquant plusieurs membres de la famille ». De surcroit, comme dans toute dynamique groupale, se déploient des phénomènes de mimétisme et d’identification qui façonnent durablement l’investissement des liens. Et, dans l’efficacité de cette transmission, la participation des affects afférents est tout à fait déterminante. Les temporalités et les histoires transgénérationnelles sont ainsi imprégnées de sédiments affectifs qui se télescopent, s’entremêlent, et se nouent selon des temporalités confuses, voire écrasées. Par ailleurs, « l’érotisation de la relation - même violente, même douloureuse - contribue assurément à sa reconduction », avec des bénéfices narcissiques, relationnels, « statutaires », en dépit de la souffrance béante et destructrice. Plongés au sein d’une dynamique groupale imprégnée par l’inceste, les enfants incorporent finalement cette forme spécifique de sociabilité, à savoir l’érotisation généralisée des relations instituée comme une évidence silencieuse. « Ce qui compte, ce n’est peut-être pas tant ce qui est réellement « dit » ou « tu » des abus sexuels que la règle qui impose que rien ne soit « dit » et que tout soit « tu ». Car c’est en vertu de cette règle que chacun, dans la famille, se conduit effectivement comme si rien n’était dit. En cela, la règle de l’injonction au silence est comparable à la règle de l’interdit de l’inceste : elles ne disent rien de ce qui advient dans la réalité mais dictent la bonne conduite à tenir ».

L’inceste impose son injonction au mensonge consubstantiel, sa soumission au silence. La parole est rendue impossible, du fait des paradoxes, mais aussi de toutes les formes de dénigrement, de dévalorisation et de délégitimation des incestés. « Cet apprentissage opère comme un habitus où les incestés s’accoutument à mentir, depuis le premier geste sexuel posé sur eux, creusant, mensonge après mensonge, le piège du discrédit ». De fait, on ne peut penser et dire que ce que l’on a intériorisé comme pensable et dicible. Or, ce champ du possible ou du barré est conditionné par les repères construits dans l’enfance et, en l’occurrence, pour les enfants de famille incestueuse, par une « pédagogie érotisée de l’écrasement ». La socialisation par l’inceste ligature la possibilité même de se représenter l’inceste et contribue à en faire un impensé. De surcroît, cette injonction tacite au silence « permet aux incestés de respecter l’ordre social dans lequel ils ont grandi et, dans le même temps, de respecter les valeurs familiales et les codes de silence sur l’inceste ». Parler serait alors l’équivalent d’une trahison. Affirmation qu’il faudrait peut-être nuancer, dans la mesure où une parole pervertie peut également devenir une forme jouissance et de continuation des transactions incestueuses….

Cependant, le désaveu de la parole est certainement un déterminant à part entière des effets traumatiques. Car là peut se déployer « le deuxième temps du trauma : quand la personne humiliée, abusée, maltraitée revient auprès de ses proches en qui elle a confiance. Mais ces derniers ne disent rien, ne font rien, restent sans voix. Pire, ils peuvent lui reprocher son attitude, sa mauvaise fois, la rendre coupable de ce qui lui est arrivé de terrible. Le silence traumatise autant si ce n’est plus que l’acte lui-même. Ce silence s’installe au creux de la psyché, dans une honte indescriptible, fait ravaler les ressentis, les paroles et les affects » (Mathieu Bellahsen)

En tout cas, dans un premier temps, la révélation, quand elle a lieu, ne vient souvent pointer que la partie émergée du système incestueux : « comme une synecdoque, l’inceste est tout entier résumé à la verbalisation des abus sexuels entre un incesteur et un incesté » avec un effet de levée du brouillard intérieur et de mise en forme rétrospective des empêchements de penser. Cependant, outre « la redéfinition du monde de l’incesté », la dénonciation de l’inceste peut aussi induire des effets groupaux, familiaux et sociaux. De fait, se pose la question des complicités tacites, des communautés de déni dans la famille, des compromissions voire des fantasmes partagés…Dès lors, dire l’inceste, c’est aussi prendre le risque que la famille se recompose autour de l’incesteur, plutôt qu’autour de la victime, de façon à garantir le pacte dénégatif, à s’accrocher à l’organisation préexistante, à évacuer toute émergence de fragments de culpabilité. Ainsi, les incestés doivent aussi faire avec les réactions défensives de leurs proches, de l’ordre familial, voire de l’organisation sociale, imprégnés par des refus d’entendre et d’accepter. Tout peut alors être mobilisé pour que rien ne change, et que le système incestueux perdure. D'ailleurs, les attaques peuvent se diriger paradoxalement contre la victime qui dénoncent, plutôt que contre l’agresseur…De fait, la famille a laissé se perpétrer un crime, ne l’a pas empêché, ne l’a pas dénoncé. Et cette reconnaissance peut être insupportable. Il faut donc annihiler, ou tout du moins neutraliser les effets de l’annonce, en s’appuyant aussi sur un ordre social qui admet l’inceste, ou qui en tout cas n’arrive pas à « dépasser la contradiction insurmontable entre ce qui doit être, ce qui est et ce qui a toujours été ».

Parler en tant qu'enfant, objet-incestuel ou victime d'inceste, c'est dès lors accepter d'être exclu, rejeté de cette famille qui a construit son identité, sa répartition des rôles et des responsabilités, sa confusion générationnelle, et sa définition de l'amour autour de ce qui est gardé secret.

Le philosophe Marc Crépon, explique que « notre imaginaire collectif, toutes nos institutions et depuis très, très longtemps reposent sur la croyance que la famille est un espace de protection » et « c’est pour ça, que dans le cas de l’inceste, le poids du silence est plus terrible que nulle part ailleurs. Il y a un redoublement du silence parce que le piège est le suivant : non seulement la famille, cet espace-là, nous détruit, mais on se sent pris en otage de cette destruction elle-même en ne voulant pas du même coup détruire la famille ».

Et Paul-Claude Racamier de le souligner également : « le secret exerce un rayonnement de non-dit, de non-à-dire, de non-à-savoir et de non-à- penser. (…) Ce rayonnement est une injonction. Cette injonction est un interdit ».

Par ailleurs, la victime peut à la fois reconnaître l’inceste et briser partiellement le silence, tout en continuant à vouloir protéger le système familial incestueux afin de ne pas s’en sentir exclue. De fait, « pour une personne socialisée avec une expérience incestueuse, c’est là une posture qui concilie affects, valeurs et respect des rôles familiaux auxquels elle croit encore » (Dorothée Dussy).

Au fond, le paradoxe insoluble consiste dans le fait que l’incesté participe au système familial incestueux, qu’il s’est individué à travers cette socialisation spécifique et qu’il en est partie prenante, à son corps défendant, et ce malgré toutes les souffrances consécutives au traumatisme. « Le passage à l’acte incestueux est le résultat d’une pédagogie familiale dont chacun, garçon ou fille de la famille, est récipiendaire et qu’il intériorise ». Remettre en cause le système, c’est aussi dénoncer une partie de soi…La victime d’inceste s’est effectivement trouvée enfermée dans une complicité perverse, verrouillée par sa participation au secret. Et puis, il y a sans doute quelque chose d’insupportable à destituer son parent, à le reconnaitre comme abuseur au risque de perdre ses liens d’attachements, aussi pervertis soient-ils ; « c’est là un des éléments de leur douleur d’enfant, mêlée au chaos sexuel et à la peur silencieuse où le viol les plonge ». Dès lors, la dénégation est également un moyen de sauvegarder à la fois les relations familiales actuelles, mais aussi une tentative pour préserver ses liens et souvenirs infantiles.

Or, comme le souligne Sokhna Fall « lorsqu’une victime ignore tout ou partie de ce qui lui a été infligé, elle protège et perpétue malgré elle le système de domination ».

L’inceste induit effectivement une inversion de culpabilité ainsi qu’une inversion du préjudice : il faut paradoxalement se taire pour protéger l’agresseur et le système familial incestueux, qui assure ainsi sa pérennité. Au final, « l’inceste fait en sorte d’enrôler les victimes pour faire la promotion de sa culture ».

Par ailleurs, cette forme de désaveu s’avère particulièrement congruente avec un ordre social familialiste patriarcal, protégé par le droit et ses procédures, au détriment de l’expérience spécifique des enfants – ainsi que, selon Dorothée Dussy, par une confusion entre les interdits symboliques et la réalité des pratiques….Pour Claude Lévi-Strauss en effet, « la prohibition de l’inceste fonde la société humaine et, en un sens, elle est la société » ; et pourtant, les viols incestueux se perpétuent dans un ordre social qui « interdit qu’on en parle, interdit qu’on y fasse référence, interdit qu’on y pense ». Dès lors, l’accent porté sur la notion de tabou de l’inceste, d’interdit fondamental, véhiculé par l’anthropologie classique, jouerait un rôle dans la reconduction des pratiques d’inceste à travers un déni actif et constant des situations réelles. « La théorie de l’interdit de l’inceste a permis de normaliser l’enfer intérieur de chacun », « de ceux qui tirent plus ou moins de bénéfice à reconduire un dispositif de domination, à ceux dont la subjectivité est écrasée depuis le berceau et qui cèdent aux désirs des autres par intériorisation de leur écrasement » …

D’un côté, la transgression de l’interdit majeur de l’inceste constituerait une menace d’anomie, de délitement de l’ordre social. De fait, les exigences de la « civilisation » viendraient briser le huis clos familial, en sa tentation absolutiste / fusionnelle. Or, d’un autre côté, la tentation de l’indifférenciation, du repli destructeur et omnipotent sur la sphère privée, de l’exercice d’une souveraineté prédatrice et absolue, hors de toute limite collective, reste manifestement une tendance insistante, souterraine, plus ou moins renforcée par certaines configurations socio-historiques et culturelles.

Comme le rappelle Priscilla De Roo, « l’inceste a lieu dans la plus petite unité de socialisation, la famille. Celle-ci normalise la violence, codifie le silence. Le silence se propage dans l’ensemble de la société, par cercles successifs ». Ainsi, au final, c’est l’ordre social tout entier qui se trouve « contaminé » par cette loi du silence, notamment au sein des institutions garantissant sa reproduction. Certes, de timides avancées législatives émergent : la loi votée le 15 avril 2021 définit automatiquement l’absence de « consentement » avant l’âge de 15 ans pour les agressions sexuelles et de 18 ans dans le cas d’inceste. Ainsi, du fait de revendications répétées, le législateur en est arrivé à manifester plus explicitement l’interdit de tout passage à l’acte sexuel à l’égard d’un enfant, tout en protégeant davantage celui-ci au cours des procédures pénales. Là s’exprime désormais sans ambiguïté cette réalité indéniable : le passage à l’acte sexuel de l’adulte est toujours une trahison de la confiance de l’enfant. Cependant, par rapport à l’appréhension de l’inceste, la loi diffère toujours en fonction des contextes culturels. Ainsi, en France, en Espagne et au Portugal, le lien de famille entre l’abuseur et la victime constitue une simple circonstance aggravante de l'infraction sexuelle. À l'opposé, l'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark ou la Suisse appréhendent l’apparentement familial en tant qu’un élément constitutif de l’agression sexuelle incestueuse.

Ainsi, malgré des avancées indéniables, « le législateur refuse toujours de s’attaquer à la confusion destructrice de l’inceste qui fait sauter un maillon de la chaîne de filiation » (Priscilla de Roo) . Par ailleurs, la jurisprudence reste très dépendante des contextes médiatiques et des affects qui circulent collectivement. Ainsi, en 2005, il a été observé une nette baisse (- 23 %) des condamnations pour atteintes sexuelles sur mineurs – sans identification spécifique de l’inceste – par rapport aux dix années précédentes. C’est que l’affaire d’Outreau (2004) était passée par là, avec une remise en cause généralisée de la parole infantile…

Au fond, la perpétuation du système incestueux, en tant qu’acte structurel de domination constituerait également une méthode d’inculcation plus globale des normes d’exploitation / soumission. Selon Juliet Drouar, l’inceste témoignerait ainsi d’une forme d’excitation en rapport avec l’exercice du pouvoir, dont la résultante serait l’écrasement et la terreur. Là se déploie une forme de confusion entre domination et attachement, « entre enfoncement des limites et possibilités de consentir ». De fait, il faut des relations et des actes de domination pour reproduire/constituer performativement ces positions de domination, et ces actes en passent par une effraction physique et symbolique de l’intimité corporelle. Cependant, de telles violences supposent, sur le plan culturel et institutionnel, que l’accès au corps de l’autre soit légitimé et sous-tendu par un narratif social qui met à disposition voire encourage des rapports de « pouvoir sur ». Les identités, les positions, les hiérarchies se constituent finalement à travers la répétition d’interactions de domination et de soumission, dont l’inceste serait un élément particulièrement performatif.

Ainsi, cette matrice intime de la domination peut-elle alimenter des systèmes idéologiques plus généralisés, en banalisant l’utilisation de l’autre et l’extraction de plus-value. Colette Guillaumin évoque par exemple le « sexage », c’est-à-dire l’appropriation matérielle des femmes, de leur personne même. Mais ceci peut aussi s’étendre à la prédation désubjectivante des enfants, avec une négation du différentiel de pouvoir et d’emprise. Cette expropriation du corps, mais aussi de la parole et de l’intimité psychique, tend effectivement à être ramenée par l’incesteur à un rapport contractualisé, à une simple transaction marchande : l’incesté est un produit consommable comme un autre, une pute. Toute ressemblance avec certaines revendications libérales d’usage du corps de l’autre, affirmant le consentement, tout en ne prenant pas en compte la différence de places, la non réciprocité, le caractère contraint voire obligatoire pour le plus fragile, ne saurait être fortuite… D’ailleurs, dans les années 70, les revendications pro-pédophiles faisaient partie des débats publics et intellectuels « légitimes », se basant notamment sur une critique du droit et de la famille, et se revendiquant d’une pratique émancipatrice voire révolutionnaire…Ainsi, selon Michel Foucault, l’interdiction de l’inceste ne serait qu’une expression du familialisme, apparaissant comme une nécessité normative par rapport à la préservation de l’ordre social…

En tout cas, il ne pourra y avoir émancipation individuelle et collective, régression des abus et des maltraitances, sans une capacité à la colère, à l’insurrection, à la dénonciation et au refus ; mais aussi à la tendresse, à l’écoute, à la compréhension et à l’accompagnement, dans le respect des singularités et des intimités blessées.

Explorons désormais les enjeux de genre : l’inceste est-il exclusivement l’expression agie de la domination masculine en régime patriarcal ?

A suivre…