« Au meilleur de ses capacités, l’histoire est à mon avis la discipline la plus subversive parce qu’elle nous révèle comment les choses que nous tenons pour évidentes sont réellement advenues » James C. Scott

Comme on l’a vu, les racines de la domination patriarcale sont sans doute très archaïques dans l’histoire de l’humanité. Cependant, ce processus historique d’infériorisation des femmes n’est pas linéaire, et peut connaître, au gré des organisations sociales, des fluctuations, des évolutions, et des aggravations. Il apparaît ainsi que des « étapes » spécifiques sur le plan institutionnel ont pu avoir des conséquences très significatives sur la condition féminine. Abordons donc quelques enjeux relatifs à la révolution agricole, à la sédentarisation, ainsi qu’à l’émergence de la propriété privée et des premières formes de bureaucratie étatique.

Sédentarisation, révolution agricole et accentuation de l’exploitation

Dans l’histoire de l’humanité, la division sexuelle du travail aurait donc constitué le ferment d’une différenciation sociale coercitive entre les sexes, et plus largement entre les individus, renforcée par l’instauration d’institutions spécifiques fixant des places et des statuts. Selon Colin Spencer, le patriarcat apparaît ainsi avec la fin du nomadisme. Le nouveau mode de vie sédentaire aurait effectivement entraîné la nécessité de protéger l'accumulation des richesses, imposant des organisations sociales spécifiques, plus « guerrières », et une augmentation des violences intercommunautaires. D’après Yuval Noah Harari, des preuves archéologiques et anthropologiques indiquent ainsi que, dans de nombreuses sociétés agricoles, la violence était responsable d'environ 25% des décès…En tout cas, la sédentarisation, le travail agricole, l’émergence d’une économie d’accumulation, l’exacerbation des inégalités et des tensions ont largement contribué à l’exacerbation de la division sexiste du travail, à partir de -9000 dans le Croissant Fertile. Dès lors, « avec des conséquences en matière de hiérarchie sociale, de stratification politique et de concurrence territoriale, la néolithisation devient le creuset du masculin » (Ivan Jablonka). Les hommes peuvent s’accaparer de nouvelles sources de pouvoir, de prestige et de domination, l’antagonisme sexuel dans la répartition sociale des tâches s’accentue, avec une disjonction approfondie dans les destins sociaux genrés et un désaveu de plus en plus systématique des pratiques dévolues au féminin. « Avec une constance remarquable, à travers un très large éventail de sociétés, les hommes ont tendance à ne presque rien connaître de la vie, du travail ou des projections des femmes, tandis que les femmes ont tendance à connaître beaucoup de choses sur les hommes - en fait, c’est ce qu’on attend d’elles, car une grande part de ce travail d’interprétations (si l’on peut dire) semble toujours incomber aux femmes, ce qui contribue à expliquer pourquoi cela n’est généralement pas considéré comme un « travail » du tout » (David Graeber).

Au final, les femmes sédentarisées se voient imposer une hausse de la fécondité ainsi qu’un confinement domestique. De plus en plus, elles deviennent des éléments de propriété, des marqueurs de puissance et de domination, alors que le développement de l’agriculture est corrélé à l’émergence des systèmes patrilinéaires et à l’échange exogame des épouses.

Avec la sédentarisation, « c’est l’ensemble du vivant qui se trouve domestiqué : paysages, animaux, plantes, mais aussi êtres humains, dont l’organisation socio-économique apparaît de plus en plus genrée » (Christelle Taraud).

« C’est alors que les régimes patriarcaux de « basse intensité » – pour reprendre une expression fondatrice de la pensée de Rita Laura Segato –, reposant sur une matrice duale et inégalitaire mais où la complémentarité des sexes est valorisée si les femmes ne dérogent pas à la féminité telle qu’elle est alors définie par les hommes de leurs sociétés, se massifient et se généralisent sur la planète, au détriment d’autres formes d’organisations sociétales comme la matrilinéarité ou la matrilocalité ».

Ainsi, comme le souligne Ivan Jablonka, « c’est au cours du Néolithique, vers 6 000 ou 5 000 ans avant notre ère, que se structurent les rapports hommes-femmes. Ils reposent sur une division sexuelle du travail : la sédentarisation et l’invention de l’agriculture provoquent une explosion démographique qui se répercute sur les femmes, de plus en plus enfermées dans le service maternel et domestique. Se développe alors ce que j’appelle la « fonction femme », qui associe aux femmes tout ce qui relève des utilités quotidiennes. Aux femmes, les services et les servitudes ; aux hommes, les tâches nobles et les responsabilités ».

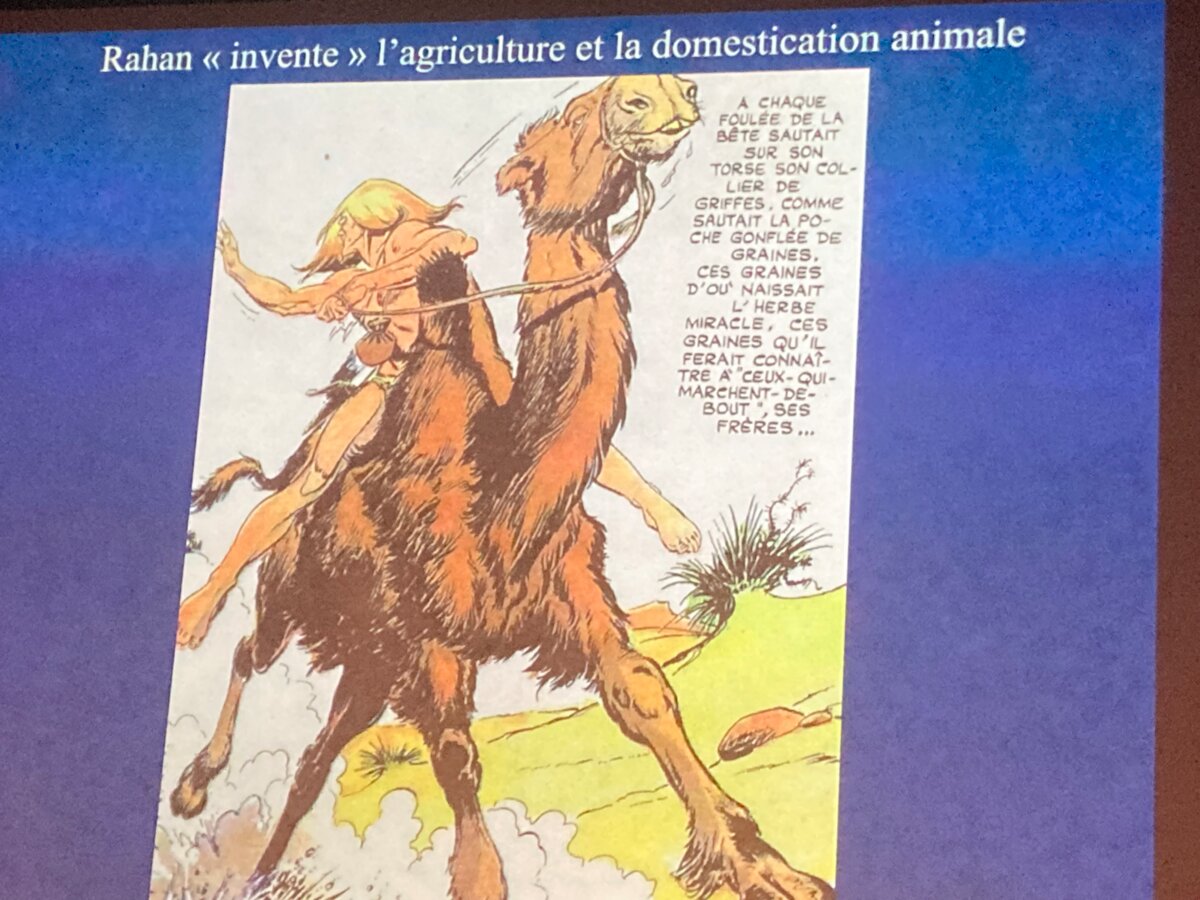

Agrandissement : Illustration 1

Emergence de la propriété, des inégalités statutaires et d’un ordre idéologique patriarcal

La révolution agricole va ainsi de pair avec l’émergence de structures sociales en rapport avec la propriété privée. Les progrès des techniques de production ont permis la constitution d’excédents sociaux, et ont mené à l’émergence d’une société divisée en classes, fondée sur l’exploitation du travail par une élite dominante, capable de mobiliser toute une puissance de coercition. Dès lors, « on observe clairement un souci de « gestion » des populations assujetties, y compris les femmes, en tant que forme de richesse, à l’instar du bétail, avec un encouragement à la fécondité et à des taux élevés de reproduction » (James C. Scott, « Homo domesticus »)

De fait, d’après Yuval Noah Harari, « quand un fermier travaillait dur pour cultiver un champ de blé ou élever un troupeau de chèvres, il en venait à les considérer comme sa propriété privée. Et une fois que les humains ont commencer à posséder des chèvres, leur est venue l'idée qu'ils pouvaient posséder d'autres humains qui deviendraient leurs esclaves...et puis les hommes se sont dit qu'ils pouvaient posséder les femmes ». Dès lors, les femmes tendent également à devenir une « propriété », supposant une forme de séparatisme hiérarchisé entre les propriétaires et leurs « possessions ». Au-delà de la propension à exercer la violence physique, le statut et la légitimité du patriarche dépend de plus en plus de sa capacité à « capitaliser » des femmes, à utiliser leur force reproductive et symbolique pour assurer le prestige de sa lignée. Mais pour ce faire, il a fallu qu’un nouvel ordre idéologique puisse justifier cette hiérarchisation, à travers des mythes, narrations collectives, ritualisation, etc. Indéniablement, le patriarcat est une histoire de fiction, ayant permis à certains hommes dominants de développer un véritable génie machiste associant coopération de masse et hiérarchies aliénantes, à travers notamment l’organisation familiale…

Une organisation familiale patriarcale

Comme le rappelle P. Brenot, « le début de l’expérience humaine est marqué par la reconnaissance de la paternité. Il est difficile de la dater sinon entre 1 million d’années et 100 000 ans. Cette prise de conscience que le mâle participe à la conception est alors matérialisée par l’instauration du mariage – objet premier de l’anthropologie – qui résout ainsi l’énigme de la filiation. Il est ainsi le premier outil de la domination masculine. Quelle que soit la société, il assujettit une ou plusieurs femmes à un homme, avec d’innombrables formes possibles c’est-à-dire de degrés de coercition, de contrôle ou de liberté ».

Dès les débuts de l’anthropologie, Lewis Henry Morgan, dans une perspective évolutionniste - contestée a posteriori sur le plan épistémologique-, met en parallèle l’histoire des structures sociales avec des organisations familiales spécifiques. « La famille constitue une institution active, elle ne demeure jamais stationnaire, mais passe d’une forme inférieure à une forme supérieure au fur et à mesure que la société progresse d’un stade inférieur à un stade supérieur ».

Ainsi, l'émergence de la famille, comme noyau des systèmes sociaux « avancés », aurait vu apparaître la famille patriarcale, après avoir développé les familles consanguine, punaluenne, syndyasmienne, et avant d'aboutir à la famille monogame. Or, selon Morgan, c’est le clan, et non la famille, qui était « la forme primitive et naturelle du groupement humain » dans la société primitive, avec une division du travail égalitaire et réciproque entre les sexes. Les femmes et les enfants ne dépendaient pas du soutien matériel d’un homme, et c’était le groupe tout entier qui était en charge de l’éducation des enfants. Dans la « société clanique », le travail était communautaire, réparti, les biens étaient détenus en commun et les rapports de production étaient collectivisés. Ainsi, « avec la dissolution de ces communautés primitives commence la division de la société en classes distinctes, et finalement opposées » (Marx et Engels, « Le manifeste du parti communiste »). En dépit de l’existence d’une diversité bien plus grande dans les nombreuses formes de parenté, de relations d’alliance et de structures claniques, le fait est que le système de parenté et l’organisation de la famille ont joué incontestablement un rôle déterminant dans l’affirmation du système patriarcal, comme le revendique Evelyn Reed. Cette philosophe féministe conteste effectivement la vision androcentrique de l’évolution humaine, en rapport avec l’imposition hégémonique de la famille patriarcale.

Agrandissement : Illustration 2

Voici également ce que souligne Eleanor Burke Leacock, dans sa préface à « L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État » de Engels : « Ces transitions ont eu lieu dans un contexte de développement de rapports d’exploitation où la propriété collective fut minée, le groupe de parenté collectif morcelé et la famille individuelle séparée en unité isolée et vulnérable, économiquement responsable du maintien de ses membres et de l’éducation de la nouvelle génération. L’assujettissement du sexe féminin venait du fait que son travail socialement nécessaire était transformé en service privé, étant donné que la famille était séparée du clan (…). La séparation de la famille d’avec le clan et l’instauration du mariage monogame étaient l’expression sociale de l’essor de la propriété privée »

Pour Morgan, « c’est le fait qu’un certain nombre de personnes étaient rattachées par des liens de dépendance et de servitude, inconnus auparavant, qui a conféré à la famille patriarcale les attributs d’une institution originale », venant consacrer « la victoire de la propriété privée sur la propriété commune primitive et spontanée » (Engels). Certes, pour les anthropologues modernes, les terminologies de parenté désignent aussi bien des rapports et des obligations sociales que des liens d’apparentement, d’alliance et de filiations. Cependant, la vision fondamentale de Morgan demeure : la famille et les codes de conduite sexuelle et morale qui l’accompagnent changent selon les conditions sociales et économiques, et contribuent aux conditions d’émancipation ou d’aliénation de ses membres.

En effet, l’institution de la monogamie, de la filiation patrilinéaire, de la transmission familiale, ont présenté des avantages comparatifs certains sur le plan de la productivité : réduction des efforts requis antérieurement par la polygamie, diminution de la rivalité entre les mâles, double éducation parentale pour les enfants, constitution de vastes réseaux sociaux par l’alliance entre la famille maternelle et la famille paternelle. Cette aptitude à la coopération entre les sexes explique en partie le succès du genre Homo. Néanmoins, cette « coopération » se fait au prix d’une matérialisation de la femme, dont la valeur sociale découle désormais de son monopole biologique sur le plan reproductif. Or, vu le temps qu’il faut pour fabriquer un petit humain, depuis la gestation jusqu’aux premiers apprentissages, l’homme peut être « tenté » de s’approprier le corps de la femme s’il veut éviter que son « fruit » soit récupéré par un autre. C’est en échange de sa présence qu’il procède à cette appropriation : au sein de la famille monogame, la mère et les enfants lui appartiennent, et la fécondité des femmes se voit confisquée.

« Parce qu’il voulait, le pater - patriarcat oblige-, que son patrimoine soit transmis à son fils, plutôt qu’au fils du voisin, ou du facteur ou du plombier…Cette obsession patrimoniale l’a conduit à contrôler, de fond en comble et surtout de « con en fomble », comme disait Boris Vian, l’accès au sexe de leur femme….Le pater a si bien assumé ce rôle qu’il est devenu…le roi des cons » (Dany-Robert Dufour)

De surcroit, si, pour la classe dominante, la famille est un moyen essentiel de définir l’héritage de la propriété et du pouvoir, elle peut servir d’autres finalités pour les classes laborieuses et exploitées. La famille patriarcale constitue effectivement le moyen d’élever la nouvelle génération de producteurs à assujettir ; dans cette optique, elle est aussi le berceau de l’endoctrinement à l’obéissance et au respect de l’autorité.

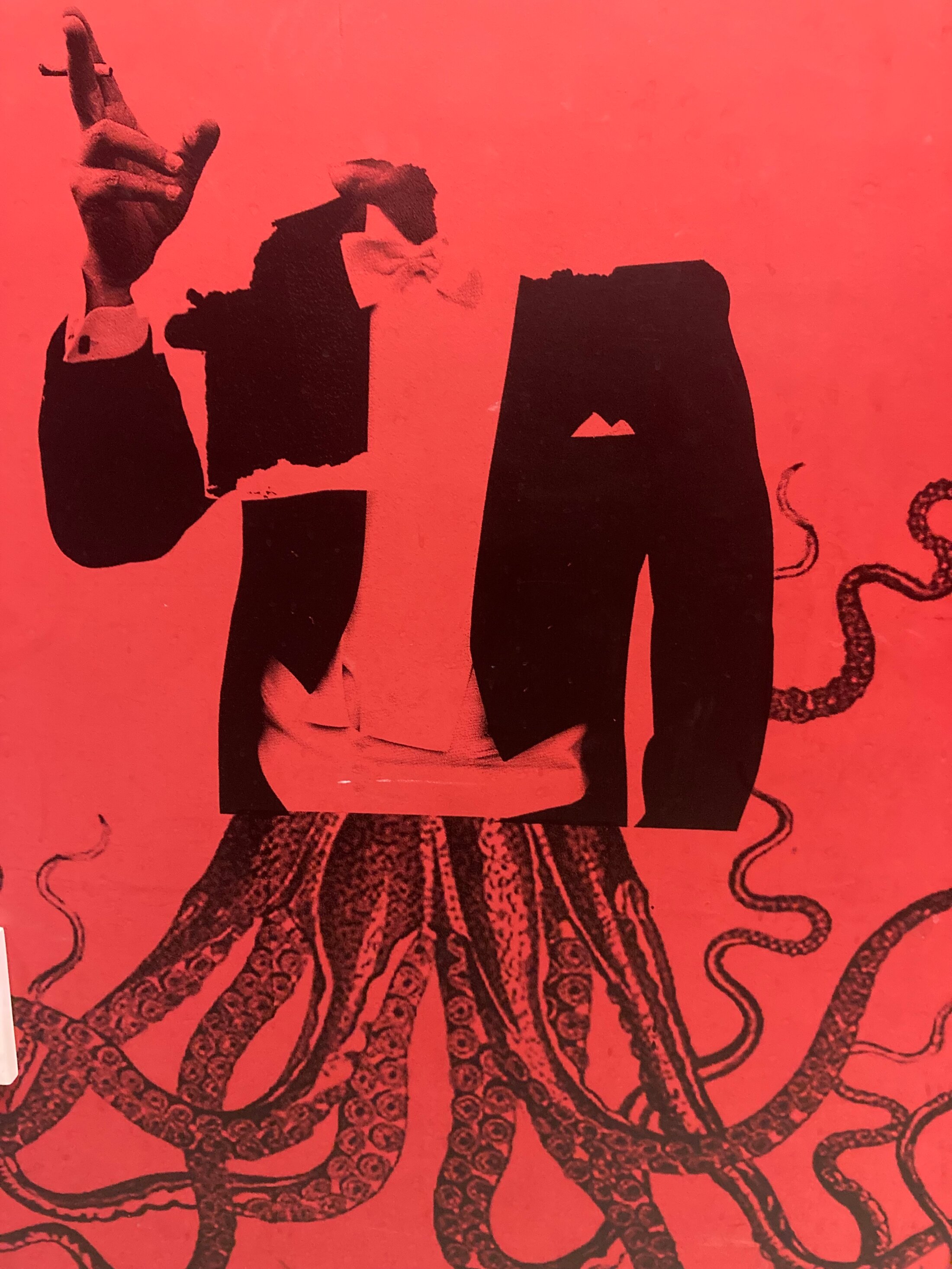

Agrandissement : Illustration 3

L’ordre du genre et la « prolétarisation » des femmes

« Le renversement du droit maternel fut la grande défaite historique du sexe féminin. Même à la maison, ce fut l’homme qui prit en main le gouvernail ; la femme fut dégradée, elle devient esclave du plaisir de l’homme et simple instrument de reproduction » Friedrich Engels

Selon Gayle Rubin, cependant, « la subordination des femmes peut être considérée comme un produit des relations qui organisent et produisent le sexe et le genre. L’oppression économique des femmes est dérivée et secondaire ».

De fait, on peut imaginer une dialectique permanente entre l’ordre idéologique, les normes culturelles du genre, l’organisation familiale, et l’infrastructure matérielle de telle ou telle société, fondant une véritable « économie politique des systèmes sexuels ».

Par exemple, à partir du moment où les femmes sont échangées comme des marchandises, « les dettes matrimoniales sont calculées en chair femelle ».

Par ailleurs, les structures de la parenté, outre les interdits qu’elles instaurent, autorisent aussi certaines « consommations », non sans lien avec une forme de « culture du viol » : « il faut bien comprendre que la prohibition de l’inceste et le fait que les rapports sexuels procurent à la fois des fils et du plaisir ont des implications très fortes. Cela veut dire que tout homme a théoriquement le droit de prendre n’importe quelle femme, toutes lui sont offertes, sauf celles qui sont déjà appropriées et sous la sauvegarde d’un autre homme. Une femme qui n’est pas protégée, elle est à prendre. La pulsion masculine est toujours considérée comme licite, toujours légitime, elle a le droit d’être. C’est ce que j’appelle la « licéité absolue de la pulsion masculine » (Françoise Héritier).

L’ordre du genre est ce qui, dans une société, rappelle chacun et chacune à ses obligations en fonction de son sexe, tout en légitimant certaines pratiques voire certaines formes de domination, d’appropriation, ou de violation.

Dans une perspective marxiste, le système patriarcal impose finalement son cadre normatif en termes de division sexuelle, en rapport avec l’émergence de la propriété privée et d’une organisation familiale correspondante à cette structure sociale de classes. Dans « L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État », publié en 1884, Friedrich Engels souligne à quel point cette nouvelle infrastructure des moyens de production va de pair avec une « prolétarisation » des femmes. De fait, la genèse des discriminations sociales remonterait finalement à la division sexuelle des tâches, les femmes constituant la première des classes opprimées : « dans la famille, l'homme est le bourgeois, la femme le prolétaire ».

Ainsi, cette coercition féminine, beaucoup plus ancienne que le Paléolithique supérieur, constitue pour Marx « la plus grande défaite de l’histoire de l’humanité ». En l’occurrence, cette condition dominée des femmes se trouverait à l’origine de toutes les inégalités dans les sociétés humaines et leur évolution. Comme on l’a souligné, cette oppression s’institutionnalise avec l’instauration de la monogamie et d’une certaine structure familiale vectorisée par la propriété privée, sous l’égide de l’appareil étatique, avec son cortège de droit et de réglementations à tonalité patriarcale.

La division sexuelle des tâches tend alors à s’accentuer sous l’impulsion de nouveaux moyens de production, et la femme devient une sorte d’esclave domestique et sexuelle, cantonnée à ses fonctions de reproduction et exclue de la vie publique. Il faut dire que les hommes accaparent également les techniques et savoirs féminins, s’en arrogeant alors le monopole. Des anthropologues comme Testart ou Godelier montrent ainsi comment les hommes ont mis la main sur les outils, leur fabrication et leur usage.

Émergence de l’État et domestication patriarcale

"Distinguons donc deux modes de relations, que nous appellerons, faute de mieux, la relation de sujet à objet et celle de sujet à sujet. Il s'agit de deux grandes familles d'attitudes que nous sommes capables d'adopter vis-à-vis de l'autre, quel qu'il soit, et qui mobilisent des facultés cognitives distinctes. Dans le premier mode de relation, lorsque l'autre se voit attribuer un statut d'objet, sa valeur à nos yeux ne dépend que des services qu'il peut nous rendre. Nous le faisons entrer dans un calcul utilitaire de type coût/bénéfice dont le résultat détermine notre attitude à son égard. Dans les relations de sujet à sujet, au contraire, l'autre dispose d'une valeur intrinsèque, indépendant de nos intérêts. Nous lui reconnaissons une forme d'intériorité et nous tenons spontanément compte de son point de vue, de son tempérament et de ses motivation" Alessandro Pignocchi, "Mythopoïèse"

Le processus de domestication serait, entre autres, un préalable à l’émergence des premières administrations étatiques, en favorisant des catégorisations, des hiérarchisations et des valeurs comptables, à la fois au niveau des biens et des productions mais aussi en ce qui concerne les personnes. Par ailleurs, les Etats émergents ont eu besoin de classer, de contrôler, mais aussi de développer diverses formes de servitude afin de capter et de fixer leurs populations.

Agrandissement : Illustration 4

James Scott décrit ainsi le processus de domestication, en tant que maîtrise de la reproduction, « susceptible d’être appliquée non seulement aux plantes et aux animaux, mais aussi aux esclaves, aux sujets de l’Etat et aux femmes ».

Ainsi, ce contrôle des fonctions reproductives et cette exploitation sélective peut sans doute se superposer à la logique patriarcale d’asservissement du féminin, avec la mise en place d’institutions spécifiques de domestication.

De fait, selon James Scott, les premiers États ont notamment pu imposer leur emprise collective à travers une accentuation de l’assujettissement des femmes, visant notamment à la gestion de leur force productive et reproductive.

Dès lors, on peut imaginer que ces appareils étatiques émergents se sont largement appuyés sur les infrastructures de domination préexistantes, à la fois du patriarcat mais aussi de l’esclavagisme : « les premiers Etats avaient souvent beaucoup de mal à retenir leurs populations ; ils étaient extrêmement vulnérables sur le plan épidémiologique, écologique et politique et sujets à bien des risques d’effondrement ou de fragmentation. Mais s’ils étaient souvent fragiles, ce n’était pas faute d’exercer toute la puissance de coercition qu’ils étaient capables d’accumuler. Les preuves de l’usage extensif d’une main-d’œuvre servile – prisonniers de guerres, semi-servage sous contrat, esclaves liés aux temples, marchés aux esclaves, colonies de main-d’œuvre déportée, travail forcé des détenus, populations asservies à l’État (comme les hilotes de Sparte) – sont légion ».

Ainsi, « la servitude semble avoir été une condition de la survie de l’État antique. Les premiers États n’ont certainement pas inventé l’institution de l’esclavage, mais ils l’ont codifiée et organisée en tant que projet étatique » - et il en est sans doute de même de l’institution patriarcale….

En effet, lors de l’émergence des premières organisations étatiques, il était essentiel de contraindre la population, de la retenir, de l’asservir, pour permettre l’extorsion d’une production excédentaire. Or, « dans les sociétés agraires, la famille patriarcale offre une sorte d’équivalent microcosmique de cette situation. Le contrôle du travail - physique et reproductif - des femmes et des enfants est indispensable à son succès, et en particulier au succès de son PDG, le patriarche ! » (James C. Scott).

Ainsi, « la domestication des femmes non esclaves dans les États céréaliers antiques peut également être considérée dans cette perspective. La combinaison de la propriété foncière, de la famille patriarcale, de la division du travail au sein de la domus et de l’intérêt supérieur de l’État à maximiser sa population avait comme effet de domestiquer la reproduction des femmes en général ».

James Scott s’autorise d’ailleurs un parallèle avec la domestication du bétail, exigeant un contrôle de la reproduction : « un troupeau de moutons domestiqué comporte beaucoup de brebis et peu de béliers, cette proportion maximisant son potentiel reproducteur ». De façon comparable, les femmes « domestiquées » en âge de procréer constituaient un investissement de grande valeur pour reproduire la main-d’œuvre de l’État archaïque…

De surcroit, l’oppression des femmes s’est également déployée à travers l’institution esclavagiste : « en Mésopotamie, au troisième millénaire avant notre ère, un idéogramme signifiant « esclave » combinait le signe de la « montagne » avec le signe de la « femme », en référence aux femmes capturées lors d’incursions militaire dans les hautes terres ou peut-être troquées par des trafiquants d’esclaves en échange de biens marchands ».

« A Uruk, la seule institution esclavagiste importante et documentée semble avoir été les ateliers textiles supervisés par l’État, qui employaient jusqu’à neuf mille femmes (…) Les rangs de la main-d’œuvre textile étaient essentiellement peuplés de femmes et de jeunes gens capturés en temps de guerre, ainsi que des épouses et des enfants de sujets endettés ».

De fait, « les femmes et les enfants constituaient un butin particulièrement prisé. Les femmes finissaient souvent dans des familles autochtones en tant qu’épouses, concubines ou servantes, et les enfants connaissaient généralement une assimilation rapide, même s’ils gardaient un statut inférieur ». « Les captives avaient au moins autant d’importance au tant que génitrices qu’en tant que travailleuses. Étant donné le niveau de mortalité infantile et maternelle et la soif de main-d’œuvre agraire de la famille patriarcale et de l’État archaïque, elles constituaient un véritable dividende démographique. Il est possible que leur capacité reproductive ait joué un rôle majeur en atténuant les effets négatifs de la concentration démographique et de la domus sur la santé des populations ».

Au final, le patriarcat serait une des conditions nécessaires à la création des bureaucraties étatiques, à travers un processus conduisant de sociétés relativement égalitaires à des organisations sociales complexes, au sein desquelles règnent la violence organisée, les inégalités de classe, la domination masculine instituée, etc., - le tout enrubanné dans un récit justifiant cet état de fait, de nature à la fois juridique, politique et théologique. Au final, l’évolution de la reproduction communautaire et des structures de production s’accompagne d’une coercition masculine qui devient collective, intégrée dans des corpus discursifs et idéologiques, ou des injonctions sociales instituées, au-delà de toute implication biologique, physiologique, éthologique ou cognitive.

Dès lors, les sociétés s’organisent majoritairement autour de la hiérarchie de mâles plus ou moins apparentés avec une compétition intense pour le statut, et l’inscription de rangs et d’inégalités de plus en plus accentuées, notamment pour accaparer les femmes. De fait, l’importance statutaire, le pouvoir, la richesse, se traduisent notamment par la capacité à monopoliser davantage de femmes.

Dans ces organisations sociales patriarcales, « les formes de dominance entre les femmes et les hommes sont très diverses et interviennent à la fois dans les sphères publiques/politiques et les domaines du privé et du sacré » (Pascal Picq). Compte-tenu de l’extension de l’espace privatisé, les hommes veillent également à ce que les femmes soient le plus confinées possibles dans l’intériorité domestique ou exposées à des modalités de surveillance collective. Une telle organisation limite la concurrence entre les hommes, permet de garantir le monopole de la sexualité et de la reproduction, restreint les opportunités pour les femmes de se regrouper ensemble et évite donc les risques de coalition ou l’émergence de contre-pouvoirs chez les subalternes. En termes de coercition indirecte, les sociétés humaines ont également inventé tout un arsenal de sévices physiques et moraux pour contrôler la sexualité des femmes, dans la mesure où le patriarcat exige un « certificat de paternité exclusive ». D’un côté, « la vie privée se distingue comme une forme de coercition unique, propre à l'homme actuel, qui se garantit ainsi le contrôle des femmes, de leurs activités, de leur mise en esclavage domestique, propice à toutes formes de coercitions et de violences ». « Alors que les espèces monogames se montrent égalitaires et non coercitives, la monogamie humaine oscille entre l'affection et des régimes permanents de coercition ». Tandis que du côté de la sphère publique, les femmes se voient réduites à l’état de biens consommables et de marchandises : « l’échange de femmes entre des groupes voisins a longtemps fait partie des négociations politiques dans les sociétés patriarcales ».

Les théoriciennes du féminisme ont également montré que, dans une telle structure sociale, les hommes bénéficient de l'exploitation du travail des femmes (travail domestique, soin aux autres, soutien émotionnel, services sexuels…), travail parfois conceptualisé comme du « travail reproductif » bénéficiant en dernière analyse aux « propriétaires », c’est-à-dire aux hommes dominants en régime patriarcal.

Institution de l’inégalité et de la domination

Insistons à nouveau sur ce point : cette matrice patriarcale primaire ayant permis l’extension tragique de la coercition féminine et l’instauration de gradients d’humanité est sans doute le ferment de toutes les formes ultérieures de domination, d’asservissement, d’exploitation, etc. Dès lors, comment ne pas souscrire à ces questionnements formulés par David Graeber et David Wengrow : « pourquoi Homo Sapiens a-t-il laissé s'installer des systèmes inégalitaires rigides et permanents après avoir monté et démonté des structures hiérarchiques pendant des millénaires ? » « Comment avons-nous pu renoncer à une si grande part de la souplesse et de la liberté qui semblaient caractériser nos premières sociétés pour finir englués dans des relations de domination et de subordination permanentes ? ».

Au fond, la hiérarchie des genres est un paradigme qui a, par la suite, alimenté toutes les structures d’exclusion, venant notamment légitimer et entretenir l’émergence de la propriété privée et du sacré. De fait, la sphère du soin s’est sans doute trouvée pervertie et détournée pour devenir un fondement de la coercition. « La domination s’installe d’abord au niveau le plus intime, celui de la vie domestique », et les actes soignants mués en relations violentes ont alors tendance à se perpétuer, à déborder sur la sphère publique qui en arrive à être exclusivement envisagée comme masculine, à travers notamment le contrôle de la violence et de l’information.

Les appareils de pouvoir se sont finalement institués en orientant l’attention soignante à l’égard des singularités vers des abstractions interchangeables, avec un principe d’équivalence impersonnelle et des fictions juridiques instituant de tragiques inégalités, sans prendre en compte les situations particulières. Dès lors, « l’attelage formé par la souveraineté et l'administration se révèle potentiellement fatal : les effets égalisateurs de la seconde peuvent se transformer en instruments de domination sociale, voire de tyrannie ». De fait, « les mécanismes bureaucratiques ne deviennent réellement monstrueux que lorsque le pouvoir souverain confère aux instances exécutives locales la capacité de déclarer : "je ne veux pas le savoir : les règles sont les règles ». Lorsque les statuts et les identités deviennent impersonnelles et transférables, sur un mode bureaucratique, « la liberté de promettre, de s'engager et de nouer des relations, fondement de toutes les libertés humaines » peut alors être renversé en son exact contraire : le péonage, la servitude ou l'esclavage à vie…La marchandisation de l’humain permet un passage de la domination, ou de l’oppression, à l’exploitation. Car, « s’il ne peut exister d’exploitation sans domination – nul ne se laisser spolier sans y être contraint-, toute domination ne revêt pas nécessairement un contenu économique » (C. Darmangeat).

En tout cas, l’alliance de l’essentialisation réifiante et de la violence permet donc de corrompre de façon permanente les composantes de base de la vie sociale, et d’étendre « les formes élémentaires de pouvoir social qui peuvent intervenir à n'importe quel niveau des interactions humaines, depuis le foyer familial jusqu'aux empires les plus puissants » (Graeber et Wengrow).

Agrandissement : Illustration 6

Ainsi, « ce lien - ou plutôt cet amalgame - entre soin et domination parait capital pour comprendre comment nous avons perdu la capacité de nous réinventer librement en réinventant nos relations avec les autres - en somme, pour comprendre comment nous nous sommes retrouvés bloqués, incapables d'envisager notre passé et notre avenir autrement qu'encagés, seule variant la taille de la cage ».

La matrice patriarcale aurait finalement favorisé la convergence entre systèmes de soin et systèmes de violence, c’est-à-dire une connexion entre ce que les relations humaines ont de plus impersonnel et de plus intime, contribuant ainsi à enfermer les sociétés humaines « dans une réalité sociale monolithique qui a normalisé les rapports fondés sur la violence et la domination ».

Mais pourquoi ces dynamiques d’oppression se sont-elles particulièrement polarisées sur les femmes ? Qu’est-ce qui, dans le féminin, a pu susciter un tel besoin de contrôle et d’asservissement par le système patriarcal ?

A suivre