Alors même que le pouvoir politique néglige, voire encourage, une forme de haine de l’enfance, il édicte dans le même temps des injonctions à produire de l’Enfant en série.

Enfantez ! Enfanter ?

Mettre au monde…

Mais à quelle fin ? Avec quels désirs ? Pour quels projets ?

Et que fait-on porter à l’enfant qui apparaît ?

En l’occurrence, le président de la République exhorte au « réarmement démographique »[1] …Il faut produire des enfants, pour la Nation ; de la main d’œuvre, de la matière première, pour les retraites, pour l’avenir…De la chair à canon - ou à patron ? Mobilisation générale ! Embrigadement du peuple ? Car nous sommes en guerre ; guerre économique, civile, idéologique, démographique. Et celle-ci nécessite toujours des sacrifices ; il faut bien payer son tribut. Or, les enfants ne sont-ils pas les victimes idéales, des consommables purs et sans parole ? Il convient donc de les formater dès le plus jeune âge, pour les conformer à devenir de la ressource humaine.

De fait, on a toujours puisé dans ce gisement, réputé intarissable et toujours renouvelable – même s’il fallait parfois l’importer, à l’instar de la campagne menée de 1963 à 1982, sur l’initiative du ministre Michel Debré, pour implanter des enfants réunionnais dans certaines zones rurales à la démographie vacillante, comme la Creuse ou la Corrèze… La matière première infantile peut bien être désaffiliée, déplacée, instrumentalisée, acculturée…

Agrandissement : Illustration 1

Au fond, les enfants sont-ils désirables, en soi, pour eux-mêmes ? Ou en tant que Capital et investissement ?

Voici par exemple ce que pouvait énoncer le Dr Préaut[2], sous le régime de Vichy – période où l’idéologie s’exprimait sans langue de bois… : « Le pays doit pratiquer l’épargne démographique en utilisant même les bras les moins musclés, en prévoyant l’imminence d’une crise de main-d’œuvre, en économisant dans la mesure du possible, une immigration d’ailleurs difficile et parfois dangereuse, en rendant productifs des éléments dont l’inadaptation provoque des perturbations multiples, en réalisant, par l’encadrement dans le travail, la surveillance de la partie débile, flottante ou dangereuse de la population et par conséquent, une efficace prophylaxie des troubles sociaux ».

De facto, la préoccupation de la France à l’égard de la dissociation familiale et du déclin du taux de natalité qu’elle engendre remonte au moins au milieu du XIXe siècle. La troisième République est effectivement obnubilée par le souci de reproduction de la population, afin de défendre la Nation. Dans l’entre-deux-guerres, la procréation s’affirme comme une obsession sociale, un enjeu politique incontournable, ainsi qu’une assignation identitaire pour les femmes. La maternité bascule définitivement dans la sphère publique, et l’enfant devient un capital patriotique. « Quel est le grand devoir de la femme ? Enfanter, encore enfanter ; toujours enfanter ! Que la femme se refuse à la maternité, qu’elle la limite, qu’elle la supprime, et la femme ne mérite plus ses droits, elle n’est plus rien…Volontairement stérile elle retombe au rang de la prostituée, de la fille de joie dont les organes ne sont que des instruments, des jouets obscènes, au lieu de rester le moule auguste, vénérable, de tous les siècles futurs » (Dr Jacques-Amédée Doléris et Jean Bouscatel[3]).

La loi du 31 juillet 1920 réprime « la provocation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle », pour relancer la natalité. En 1938, le Code Sauvy de la famille soutient également une politique résolument nataliste et, sous Vichy, cette tendance s’accentue, à travers notamment les lois interdisant le divorce et le travail des femmes mariées, ainsi que l’instauration d’un Commissariat général à la famille. Au-delà des mesures « familialistes », se déploient par ailleurs des dispositifs répressifs et hygiénistes, dans une logique de contrôle populationnel à tonalité biopolitique. L’avortement est alors appréhendé comme un crime contre le peuple français et l’unité nationale, passible de la peine de mort : en 1943, Marie-Louise Giraud et Désiré Pioge sont guillotinés pour avoir pratiqué des interruptions de grossesse…

Conformément à cette idéologie d’hygiénisme social, le Ministère de la Famille reste très proche d’un Ministère de la Santé…Et le Régime de Vichy fera finalement de l’institution familiale l’incarnation de sa philosophie sociale et politique, se caractérisant par une approche organiciste et corporatiste / identitaire.

En mars 1945, le général de Gaulle appelle également à un sursaut de natalité après des décennies de chute démographique. Lors d’une allocution devant l’assemblée consultative, il enjoint les français à concevoir « douze millions de beaux bébés » - car « si le peuple français ne se multiplie plus, alors la France ne peut plus rien être qu’une grande lumière qui s’éteint »[4] …

Après l’hémorragie humaine due à la Guerre, l’économiste démographe Alfred Sauvy est à nouveau missionné ; il organise de nouvelles structures administratives pour encadrer la politique familiale, avec le soutien actif du mouvement catholique dans cette volonté nataliste renforcée. En octobre 1945, il est nommé à la direction de l’Institut National d’Études Démographiques, dont la finalité est l’étude des « moyens matériels et moraux susceptibles de contribuer à l’accroissement quantitatif et à l’amélioration qualitative de la population ». La politique familialiste s’institue, à la fois dans une visée nataliste, mais aussi de « façonnage » normatif des nouvelles générations. En l’occurrence, pour l’opinion publique, la dislocation de l’institution familiale ne provoquait pas seulement la chute du taux de natalité, elle entraînait également la déperdition des enfants déjà nés…Pour produire une main d’œuvre docile et patriote, il fallait donc s’appuyer sur des familles assujetties aux impératifs étatiques, à même non seulement d’enfanter mais aussi de conformer les enfants produits.

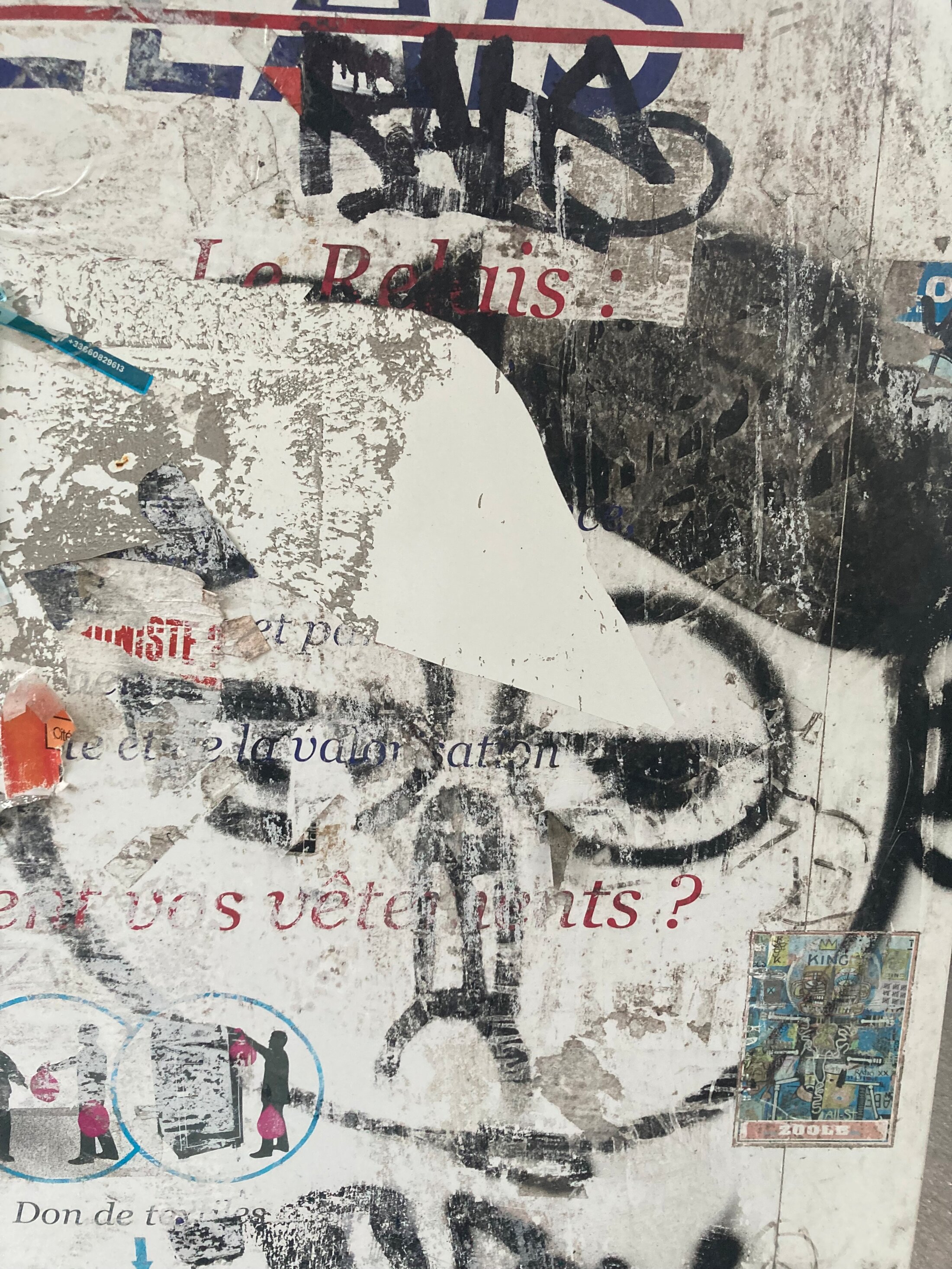

Agrandissement : Illustration 2

Or, dans le contexte actuel, le Capitalisme mondialisé n’a plus vraiment besoin d’investir dans la reproduction de la main-d’œuvre. La dérégulation du marché de l’emploi à l’international, les possibilités de numérisation et de délocalisation de l’activité, la robotisation et l’émergence de l’intelligence artificielle, les gains de productivité, le report de l’âge de départ à la retraite, font qu’il n’est sans doute plus nécessaire ni rentable de garantir le renouvellement et la formation des travailleurs. L’éducation et la formation ont un coût rédhibitoire, et paraissent peu rentables à courte échéance en termes de retour sur investissement…Il parait donc préférable de préempter une main d’œuvre déjà opérationnelle, qui viendra d’ailleurs, prête à l’emploi, déjà productive et acceptant des conditions de travail dégradées et précarisées, avec des droits nivelés. La fameuse immigration choisie, sanctionnée par le « passeport talent » …Nos hôpitaux tournent déjà grâce aux médecins étrangers précarisés, l’Allemagne s’est abreuvée des ingénieurs formés dans d’autres pays européens, sans parler de la plomberie, du BTP ou de la restauration… Et puis, on pourra désormais envoyer des robots dans les EPHAD, ou des chatbots conversationnels en guise de psychothérapeutes ; plus besoin de liens humains….

Dès lors, pourquoi investir dans l’enfance, dans l’éducation, dans des politiques de prise en charge collective de la jeunesse ? D’ailleurs, dans une pure logique de gestion de ressources humaines, le gouvernement se réjouit des perspectives démographiques à court et moyen termes, annonçant une diminution de la population scolaire. En effet, il est déjà escompté de pouvoir réduire les moyens alloués à l’enseignement public, plutôt que de pouvoir se saisir de cette conjoncture pour améliorer des conditions de scolarisation particulièrement dégradées…De surcroit, les fermetures de classe vont essentiellement toucher les écoles publiques…Moins d’enfants, moins de services publics, ainsi qu’une poursuite des politiques d’austérité et de privatisation…Le seul souci résiduel de l’organisation capitaliste de la production est alors de trouver de nouveaux marchés populationnels pour écouler l'accumulation de marchandises. Ainsi, l'impérialisme et l'extension de l'économie néolibérale deviennent un moyen de contrecarrer la tendance à la suraccumulation chronique du capital, dont une des sources est la baisse de la natalité. Pour ce faire, il faut standardiser les modes de consommation à l’échelle globalisée, en constituant des populations homogénéisées dans leurs aspirations et en ouvrant de nouveaux débouchés délocalisés. Le marché, orienté vers la recherche de profits à court terme, est définitivement aveugle aux enjeux proprement humains de l’enfantement. Il lui faut des consommateurs performants, des producteurs serviles et de la main d’œuvre exploitable.

Mais alors, pourquoi vouloir réarmer démographiquement, si ce n’est pour éviter le « grand remplacement », et pour contrecarrer l’angoisse collective par rapport aux fantasmes de submersion migratoire, culturelle et raciale ? …

Le natalisme contemporain aurait finalement comme objectif prioritaire de dresser une digue démographique contre le déclin civilisationnel, avec en arrière-plan un projet ethnicisant visant à assurer la perpétuation d’une identité essentialisée et racialisée.

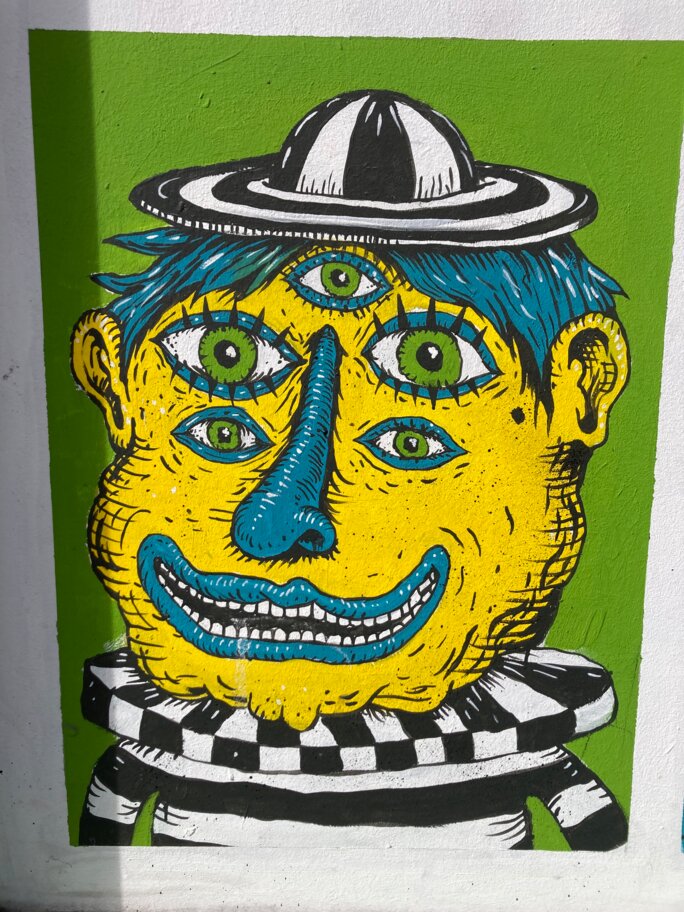

Agrandissement : Illustration 3

De fait, s’il convient de relancer la production infantile, il faut manifestement que cela se fasse dans un certain cadre normatif et idéologique. Il faut de bons enfants, de bonne classe, de bonne origine, de bonne religion, de bonne « race » …Mais aussi des enfants conformes, fonctionnels, efficients, calibrés. Voilà donc le retour d’un discours larvé, insistant, qui tend à se décomplexer dans certaines configurations politico-historiques particulières.

Dans l’entre-deux-guerres, les théories de la dégénérescence, postulant une transmission héréditaire de tares s’aggravant de génération en génération, ne sont plus aussi hégémoniques qu’à la fin du XIXème siècle, mais continuent à infuser les esprits tant des savants que des dirigeants. Les spectres de l’eugénisme persistent également dans les discours et les orientations politiques. En 1919, dans son ouvrage La Sélection humaine, Charles Richet, lauréat du prix Nobel de médecine, plaidait déjà pour une politique de sélection et de triage des personnes afin de préserver le nombre et la qualité de la population. Dans une logique de « management », il s’agissait de promouvoir la maximisation de la productivité et, dans une perspective de salubrité publique, de garantir le « capital bio-génétique » du peuple en restreignant la reproduction des profils dégénérés. En 1924, dans un discours à la Chambre des députés, Adolphe Pinard, le père de la puériculture, stigmatisait également ces « individus incapables de restreindre leur procréation », et qui, « par leurs cerveaux frustes, incapables d’une pensée d’ordre général, restent les voisins tout proches de la bête primitive »[5]…En 1943, en pleine révolution nationale, Robert Gessain, médecin, professeur d'anthropologie au Collège de France et futur directeur du musée de l'Homme, pouvait également affirmer qu’il ne sert à rien d’augmenter la natalité, si l’accroissement de la population se fait grâce à la fécondité « d’éléments tarés »… Compassion, exploitation, mais privation des droits reproductifs pour les rebus et les dégénérés…Et voici les propos du Dr Lafon (cité par M. Chauvière[6]) à cette même période : « ne pas vouloir aider l’hygiène mentale, c’est accepter d’entretenir ou de conserver inutilisés des déchets (…) récupérables, des parasites ou des ennemis de la société, c’est renoncer à un immense moyen de charité »… C’est à cette époque qu’est également réalisée l’enquête des « cent mille enfants », commandée par le régime de Vichy sous l’égide de la fondation Alexis Carrel ; des élèves de 6 à 14 ans sont soumis à des tests biopsychologiques systématiques afin de « conduire une évaluation du capital actif de l’enfance d’âge scolaire, autant qu’à la valorisation du passif récupérable, tout en appréciant l’importance du déchet » ….

Agrandissement : Illustration 4

Après la Libération, en 1946, le démographe Alfred Sauvy, premier directeur de l’INED, et Robert Debré, médecin pionnier de la pédiatrie, publient « Des Français pour la France - le problème de la population », soulignant la proximité entre l’approche médicale de l’enfance et les enjeux démographiques. En l’occurrence, il s’agissait alors de promouvoir une dimension biologique, sanitaire et managériale, dans une gestion des populations très imprégnée d’eugénisme.

En outre, en 1947, Alfred Sauvy[7] s’exprimait de la sorte : « si on allait à l’extrême, la famille tarée, composée de débiles mentaux, absolument insouciante du lendemain, insensible à l’action persuasive, resterait seule à se reproduire généreusement. La qualité moyenne court un danger évident à cette contre-sélection, qui joue non seulement pour les individus, mais pour les groupes sociaux ou ethniques. Les fous peuvent se multiplier, mais non les malthusiens de génie »…Et, en 1951, Jacques Doublet, membre du Haut comité de la population avant-guerre puis du Haut comité de la population et de la famille à la Libération, publie « Population et eugénisme » ; il y développe un projet biopolitique dans lequel l’Etat doit gérer l’optimisation du corps social, en établissant une hiérarchie entre les individus, et en opposant les êtres évolués aux « tarés », aux « anormaux » et aux « déchets humains qui peuplent les asiles et les prisons »….

En définitive, les mesures familialistes et racistes de Vichy n’ont rien inventé. Elles ont simplement officialisé un eugénisme latent qui était déjà la base de la philosophie sociale des gouvernements français antérieurs et qui, manifestement, ne disparait pas dans l’après-guerre…Certes, l’eugénisme à la française n’est jamais allé aussi loin que la politique d’épuration raciale menée en Allemagne, qui s’est notamment traduite par l’élimination de populations considérées comme des « menaces pour la race » - à travers notamment l’opération T4, laquelle visait l’extermination pure et simple des malades mentaux et des handicapés, notamment des enfants et bébés… En France, il s’agit plutôt de trier, de sélectionner et d’orienter, à travers une vision très innéiste et biologisante – que ce soit en amont de la procréation, ou le plus précocement possible dans l’enfance. L’objectif est d’augmenter à la fois la quantité des citoyens, mais aussi leur « qualité », en conformité avec une idéologie utilitariste, inégalitaire et hiérarchique.

Comment ne pas faire allusion à la société eugéniste imaginée par Aldous Huxley dans « Le meilleur des mondes » ? Dans cette dystopie, les individus sont divisés en castes, conditionnés biologiquement et psychologiquement afin de garantir la stratification instituée du système. Les êtres humains sont créés en laboratoire, avec un conditionnement précoce des enfants. Ainsi, les futurs goûts, aptitudes, dispositions, comportements, sont manufacturés en fonction de la position à venir dans la hiérarchie sociale. Les rejetons des castes inférieures sont immédiatement entravés dans leur développement, dégoûtés des livres et des fleurs. Cette technicisation permet de résoudre les problématiques en rapport avec le marché du travail : les profils humains sont effectivement configurés pour correspondre précisément aux différentes fonctions sociales. Pour cela, il faut « faire aimer aux gens la destination sociales à laquelle ils ne peuvent échapper », se soustraire de la contrainte en instillant l’amour de la servitude. L’esprit de l’enfant doit finalement devenir la somme des choses suggérées, pour toute la vie…

Pour en revenir à notre réalité, l’État exige donc des rejetons, mais pas de tout le monde et de n’importe qui. Il faut de bons enfants, du fait de leur capital génétique et de la moralité de leur milieu. Pour les familles « conformes », on mobilisera massivement l’arsenal de la Procréation Médicalement Assistée. Quant aux jeunes femmes mahoraises et comoriennes, l’Agence Régionale de Santé « proposera » de façon systématique une stérilisation par ligature des trompes[8]…réminiscence des politiques malthusiennes appliquées dans les territoires d’outre-mer, notamment à la Réunion, où de nombreuses femmes durent subir des avortements et des stérilisations forcés dans les années 1970[9]…

Cependant, pour autant que des bébés continuent à naître, les pouvoirs publics semblent paradoxalement se délaisser de toute responsabilité à l’égard des modalités collectives d’accueil et d’éducation. Désormais, il conviendra surtout de créer de nouveaux marchés, en privatisant et en délégant les stratégies d’optimisation de leur progéniture aux parents, avec des offres dynamiques et concurrentielles pour les accompagner dans cette tâche.

Mais pourquoi donc le peuple n’en produit-il plus autant ? …et pourquoi ces enfants sont-ils si réfractaires, indociles et déviants ?

Au fond, qu’attendons-nous véritablement de nos enfants ? Quelle « valeur » collective leur donne-t-on ?

Le préambule de l'ordonnance du 2 février 1945 créant le droit pénal des mineurs affirmait ceci : « la France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ». A cette époque de la Reconstruction, le sauvetage d’une jeunesse en déshérence apparaissait effectivement comme la condition sine qua non du redressement national. Mais l’enfant est-il une richesse, un produit qui doit être considéré avant tout pour les services qu’il sera amené à rendre ?

En l’occurrence, au-delà des enjeux et des choix personnels, une question centrale sur le plan collectif reste singulièrement occultée : comment, aujourd’hui, traite-t-on les enfants ? Quelles conditions d’accueil, de prise en charge, d’éducation, de socialisation ? Quelles possibilités de rencontre, d’attention, d’écoute, de respect ? Quelle considération pour la singularité, pour les besoins spécifiques, pour les divergences ? Quelle tolérance pour les déviances et « l’anormalité » ?

Agrandissement : Illustration 5

De fait, l’enfant rêvé peut aussi devenir un cancrelat, porteur d’une insupportable monstruosité. Il s’extrait, il échappe, il dévie. Dès lors, il faut bien se résoudre à le classer parmi la vermine, à l’épingler pour essayer de l’assumer, encore un peu. A l’instar de Gregor, personnage principal de « La métamorphose » de Kafka, qui, « malgré son triste et répugnant aspect, n'en demeurait pas moins un membre de la famille, qu'on ne pouvait traiter en ennemi ; le devoir familial exigeait de ravaler sa répulsion et de le supporter ». A l’évidence, une identification, un diagnostic, ou la perspective d’un traitement « normalisant » peuvent contribuer à soulager l’effroi et l’impuissance. Mais en arrière-plan, l’aversion et le rejet insistent : « – il faut qu’il disparaisse, s’écria la sœur, c’est le seul moyen, père ». Il faut juste se débarrasser de l’idée que c’est encore lui, notre enfant, notre frère, notre semblable : « si c’était lui, il aurait depuis longtemps compris qu’à l’évidence des êtres humains ne sauraient vivre en compagnie d’une telle bête, et il serait parti de son plein gré » …

A travers le traitement de l’enfance irrégulière, nous toucherons sans doute les impensés qui irriguent encore fortement des orientations socio-politiques décisives quant au vivre-ensemble et à nos perspectives d’un avenir commun…

En l’espèce, il semble indéniable que, dans notre contexte contemporain, les enfants sont exposés de plus en plus précocement à des procédures d’identification, de repérage et de hiérarchisation, à partir de critères très idéologiques – en particulier sur le plan social ou médical.

On catégorise, on trie, on sépare, on oriente, alors même que les structures collectives d’accueil, d’éducation et de soins, sont démantelées en toute impunité.

Le séparatisme doit définitivement être instauré dès l’enfance. Pas de mixité ni de contagion, on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Chacun à sa place, les mioches ne garderont pas les cochons ensemble. Au-delà des slogans inclusifs, on crée en toute impunité des groupes de niveau, on balise des parcours hermétiques : classes de primo-arrivants, d’handicapés, de perturbateurs, de pauvres, de Haut-Potentiels Intellectuels…Et Stanislas[10]. Chacun rivé à son profil identitaire, à sa communauté, à son appartenance, enfermé dans sa condition neuronale, puis dans son diagnostic. Aux Etats-Unis, des procédures pédagogiques revendiquent le regroupement des élèves par affinités, fondé sur une forme de ségrégation communautaire, ainsi que des programmes d’affirmation explicite de l’identité raciale. On essentialise la condition infantile, on polarise des différenciations dès le plus jeune âge…Découpage en tranches catégorielles, puis assignation destinale : chacun à sa place, hermétique.

Il y a donc les bons mineurs, ceux qui réussiront à s’inscrire dans les filières de prestige, du fait de leur conformité identitaire, de leurs compétences alignées aux attendus implicites, de leurs dispositions incorporées et de leur normalisation subjective ; et puis il y a les rebus, les improductifs, les déviants, les inadaptés, les dangereux. Ceux qu’on délaisse d’un côté, mais qu’on repère de plus en plus précocement de l’autre, afin de pouvoir s’en protéger - ou de pouvoir malgré tout en tirer un certain rendement en les inscrivant dans des filières de relégation et d’exploitation.

A l’évidence, cette question du triage contemporain de enfants s’inscrit dans une histoire et une généalogie spécifiques. En effet, ces enjeux se posent avec une acuité particulière depuis l’émergence d’un « sentiment de l’enfance » propre à la modernité occidentale. Or, ce souci pédagogique, déterminé par des conditions socio-historiques situées, est dès l’origine teinté d’une certaine ambivalence.

D’un côté, il s’agit effectivement de protéger, d’émanciper, de prendre en compte les spécificités infantiles, de défendre des droits particuliers, de promouvoir une éducation individuante, ajustée, etc. Mais de l’autre, il s’agit aussi de discipliner, de normer, d’assujettir, de canaliser, de conformer, etc.

Or, cette dialectique semble omniprésente à travers les différentes formes qu’ont pu prendre les dispositifs institués en charge en l’enfance.

Il parait donc essentiel de pouvoir comprendre ce qui, dans la situation infantile, peut induire à la fois une reconnaissance de la singularité et de l’indétermination, mais aussi une volonté de répression normative, de dressage et de conditionnement.

Une perspective généalogique permettra également de resituer l’émergence des conditions de prise en charge de l’enfance, tant sur le plan des institutions que des représentations et des paradigmes.

Et ceci amènera finalement à appréhender la façon dont certains « spectres » persistent à hanter les structures et les politiques contemporaines en charge de l’enfance. Car, en dépit des revendications d’innovation, l’histoire semble parfois achopper ou bégayer : des terminologies nouvelles émergent, des préoccupations inédites, des dispositifs novateurs. Or, en arrière-plan, on peut y percevoir certaines persévérations, la résurgence des mêmes problématiques, empreintes de clivage et de déni – avec, au fond, le retour de certains fantasmes et angoisses qui ne diffèrent que par leur capacité à se dissoudre dans l’air du temps.

A l’évidence, sur un plan méthodologique et épistémologique, il est impossible de dissocier l’enfance du social-historique et des cadres institutionnels spécifiques. Il n’y aurait aucun sens à envisager une figure infantile en tant qu’entité abstraite, intemporelle, naturalisée, en dehors des arrière-plans culturels, économiques, etc.

Pour reprendre Foucault, on pourrait dire que la déviance infantile ne se rencontre pas à « l’état sauvage » ; elle est toujours prise dans le discours contemporain qui traite de l'enfance anormale, dans son vocabulaire, ses classifications, ses impératifs, sa visée, ses dispositifs institutionnels, sa dépendance aux lois qui régissent son espace. Elle est également imprégnée d’affects, de représentations fantasmatiques et idéologiques, de polarisations et de silenciation…

La notion d’enfance doit donc être historicisée et appréhendée dans sa dimension socio-culturelle. De fait, les manières de se représenter l’enfance, et le cadre normatif qui se déploie à son égard, sont susceptibles de connaitre des variations spectaculaires, qui tiennent notamment aux configurations institutionnelles dans lesquelles les enfants sont historiquement pris. Et ces transformations sont également inscrites dans l’étroit carcan du « normal » et du « pathologique ».

Les sociétés humaines ont toujours construit des dispositifs collectifs pour prendre en charge les enfants, les inscrire dans une filiation et garantir leur arrimage aux institutions du groupe, que celles-ci constituent d’ailleurs des vecteurs d’émancipation subjective ou d’aliénation…

Or, dans notre actualité, ces représentations latentes concernant l’enfance se déploient via une langue hégémonique, un discours colonisateur qui se diffuse, oriente nos perceptions, capte nos sensibilités et détermine nos pratiques ; qui « nous propose en sous-main ses catégories, sa découpe du monde, ses rapports entre les éléments découpés – son transcendantal politique »[11]. A ce propos, Eric Hazan[12] évoquait une forme de « darwinisme sémantique », qui amène les formules les plus performatives à proliférer en transformant le réel.

De fait, il existe indéniablement des signifiants qui exercent une forme d’assujettissement, en se déployant sous une forme instituée et ubiquitaire. Dès lors, l’idéologie se cristallise et s’impose aux acteurs, à travers non seulement un cadre réglementaire et bureaucratique, mais aussi par l’intermédiaire de catégories classificatoires, de schémas cognitifs, de prescriptions, voire même – et surtout- d’affects. Nous sommes cernés, aussi bien de façon explicite, via des contraintes concrètes, que de manière plus insidieuse par le façonnement de nos dispositions, de nos agirs et de nos éprouvés.

Dans le champ de l’enfance « troublée », les injonctions normatives sont particulièrement intenses, relayées par tout un ensemble de dispositifs institutionnels : « scientifiques », politiques, administratifs, médiatiques, etc. Là, dans l’interstice des marges et des divergences, le discours managérial, technocratique et gestionnaire, tend également à prescrire sa loi, contribuant à transformer tant les représentations que les actes.

Ainsi, en quelques années, se sont imposées des éléments de langage incontournables, qui sont devenus l’alpha et l’oméga de toutes les interventions : Troubles du Neurodéveloppement, Inclusion, Remédiation, Prestations, Management, Innovation, etc… En arrière-plan, c’est une certaine représentation tant de l’enfance que de la déviance qui s’assène, en phase avec le cadre normatif de l’anthropologie néolibérale – c’est-à-dire la représentation de l’individu comme capital et programme à optimiser afin de permettre l’assomption identitaire de soi en tant qu’auto-entrepreneur calibré sur un marché concurrentiel.

De façon concomitante, d’autres signifiants s’effritent et s’évaporent : le soin, la souffrance, la vulnérabilité, la subjectivité…

Car toute déviation infantile doit désormais s’exprimer dans un cadre normatif, calibré et standardisé. Il ne peut plus s’agir de contestation, de résistance, de refus, de réaction à une situation, ou d’une quelconque expression singulière, mais d’un trouble prenant sa source dans le cerveau et les gènes. Une telle opération consiste donc à rabattre la dimension signifiante et relationnelle sur une forme de pathologisation, à traiter médicalement. De tels modèles d’inconduite assignent alors à un canevas d’expression obligatoire des vécus émotionnels, avec des effets performatifs et identitaires. Il s’agit effectivement de circonscrire, de désigner et d’éliminer tous les résidus de sens et de subjectivité à travers des dispositifs institutionnels de repérage et de diagnostic. En arrière-plan, c’est une logique de contrôle et d’optimisation qui se déploie dès la plus tendre enfance - avec son corrélât de sélection et de tri, toujours plus précoces….

Dès lors, dans quelle mesure les « savoirs » médico-psychologiques sont-ils complices, de façon plus ou moins explicite, de cette forme de gouvernementalité ? En 1958, dans son article « Qu’est-ce que la psychologie ? »[13], Georges Canguilhem pointait déjà la dimension potentiellement disciplinaire ainsi que l’inféodation au pouvoir du champs d’expertise psychologique : « Quand on sort de la Sorbonne par la rue Saint-Jacques [l’Institut de psychologie], on peut monter ou descendre ; si l’on va en montant, on se rapproche du Panthéon, qui est le Conservatoire de quelques grands hommes, mais si on va en descendant, on se dirige sûrement vers la Préfecture de police »…En l’occurrence, la tentation est forte, pour assoir sa légitimité académique, de se donner l’apparence d’une méthodologie scientifique, en revendiquant l’ambition de traiter les êtres comme des données quantifiables, mesurables, catégorisables. Or, une idéologique scientifique n’est autre qu’ « une croyance qui louche du côté d’une science déjà instituée, dont elle reconnaît le prestige et dont elle cherche à imiter le style »[14]. D’où l’affirmation péremptoire et réitérée de pouvoir traiter les problématiques de la déviance infantile par des protocoles techniques fondées sur les preuves. Or, malgré ces ambitions de neutralité, ce type de dispositif s’articule parfaitement avec une perspective néolibérale, ayant non seulement tendance à individualiser les enjeux, mais aussi à prétendre les résoudre de façon systématique par un arraisonnement normatif.

Dès lors, comment échapper à cette « logosphère » (Roland Barthes), comment déchirer cette nappe idéologique, déranger cet ordre hégémonique, fissurer les registres de l’évidence ?...Au final, il faudra nous poser cette question, très simple en apparence : par-delà les représentations et les discours, quelle place accordons-nous réellement aux enfants ? …

« L'élevage coercitif, l'éducation étriquée des enfants, c'est la nouvelle plaie des sociétés humaines dites civilisées ». Or, « qu'est-ce qu'un pays qui ne favorise pas d'avantage l'esprit d'invention, la créativité, la joie de vivre, le renouvellement, le développement des êtres jeunes ? C'est un pays qui dépérit » …Françoise Dolto[15]

Agrandissement : Illustration 6

[1] Conférence de presse tenue par Emanuel Macron le 16 janvier 2024

[2] « La coordination », cité par Michel Chauvière, in Enfance inadaptée : l’héritage de Vichy, Paris, éditions ouvrières, 1980

[3] Hygiène et morale sociales, Masson, 1918

[4] Discours devant l’Assemblée consultative provisoire, 2 mars 1945

[5] François Secco, « L’eugénisme solidariste de la puériculture d’Adolphe Pinard », Astérion [En ligne], 28 | 2023, URL : http://journals.openedition.org/asterion/9658

[6][6] Op. Cit., 1980

[7] Sauvy Alfred. Le malthusianisme anglo-saxon. In: Population, 2ᵉ année, n°2, 1947. pp. 221-242

[8] https://www.humanite.fr/politique/mayotte/a-mayotte-des-jeunes-femmes-invitees-a-se-faire-ligaturer-les-trompes-789166

[9] Françoise Vergès, Le Ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme, Paris, Éditions Albin Michel, coll. « Bibliothèque Idées », mars 2017

[10] Établissement privé français catholique sous contrat d'association avec l'État fondé en 1804 par l'abbé Claude Rosalie Liautard, représentant un élitisme décomplexé associé à un conservatisme assumé. Au début des années 2000, des affaires d’agressions sexuelles, et de violences y ont été dénoncées. Après des accusations d'homophobie, de sexisme et de racisme, l'établissement a fait l'objet, en 2023, d'une enquête administrative, dont les conclusions ont été « arrangées ». Nonobstant, la perfusion de financements publics reste massive, en dépit d’un luxe indécent en termes d’équipements, en comparaison d’écoles publiques délabrées et insalubres…

[11] Sandra Lucbert, Défaire Voir, Ed Amsterdam, 2024

[12] LQR, la propagande du quotidien, Ed Raisons d'agir, 2006

[13] In Études d'histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie, Vrin, 1994

[14] Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie, Vrin, 1977, 2009, p. 54

[15] La Cause des enfants, Paris, Robert Laffont, 1985