Force est de constater l’émergence de nouveaux dispositifs dans le champ de la santé mentale. Or, au-delà des revendications de modernisation et de transformation de l’offre, ces « innovations » charrient une mutation idéologique manifeste, dans le rapport à la temporalité et à la spatialité des interventions. Dès lors, l’organisation architecturale et géographique de ces (non)-lieux s’avère très explicite, ces hétérotopies témoignant d’un nouveau paradigme dominant qu’il conviendra de décrypter. Petite plongée dans ces nouvelles formes institutionnelles et la reconfiguration des « parcours » qu’elles charrient.

Le 24 septembre dernier, une cérémonie en grande pompe était organisée pour célébrer la pose de la première pierre de l’institut de pathologies du développement de l’enfant et de l’adolescent (IDEAL), futur plus grand service européen de pédopsychiatrie, au sein de l’hôpital Armand-Trousseau. Ce raout se déroulait en présence de Nicolas Revel, directeur général de l’AP-HP, et de personnalités institutionnelles, médicales ou scientifiques, telles que l’ARS IDF ou Sorbonne Université, ainsi que des mécènes et partenaires du projet, dont des entreprises (Maison Hermès, Sanofi, Cora, Truffaut, IT Jonction LAb, Accor, Sisley Paris, Europequipements), des fondations (Foundation S, Fondation Erie, Fondation des Hôpitaux) et des particuliers donateurs (Paul Dubrule, familles Nicolin, Lafon, Pariente).

Tous ces entrepreneurs philanthropes ont été embarqués par Olivier Pelat, président du comité de soutien. Cet homme d’affaire, spécialisé dans l'immobilier et l'hôtellerie, président-fondateur du groupe immobilier Euroéquipements et important franchisé d’Accor, est effectivement parvenu à réunir 48 millions d’euros pour la construction du site.

Ainsi, le financement global de ce futur centre expert aura été réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé reposant principalement sur le mécénat conduit par le promoteur philanthrope.

Dès 2027, cet institut permettra un regroupement pédopsychiatrique au sein d’un dispositif référent en Europe, créant ainsi, pour les patients et les professionnels, un environnement propice aux synergies médicales et universitaires, avec notamment les équipes de néonatologie, de neuropédiatrie, des urgences, de médecine de l’adolescent et de génétique clinique. Ce projet IDEAL s’inscrit également dans la stratégie nationale de santé qui priorise les troubles du neurodéveloppement (4ème Plan Autisme), au sein d’un projet régional et national. IDEAL permettra enfin de structurer la recherche clinique au plus près des besoins des patients et de leurs familles avec, en outre, la création d’une Clinique de l’Autonomie et des nouvelles technologies pour les troubles du neuro-développement en partenariat avec l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR) de Sorbonne Université.

A l’heure où le PFLSS prévoit de nouvelles coupes budgétaires concernant le service public de pédopsychiatrie, cet établissement démesuré est donc vendu comme une réponse à la nécessaire optimisation de la prise en charge des enfants et adolescents. En l’occurrence, il s’agira de promouvoir des programmes de recherche innovants via l’utilisation de l’intelligence artificielle en santé mentale et en psychologie du développement. Le laboratoire permettra également de développer des approches innovantes de robotiques. En termes d’activité clinique, il s’agira essentiellement de renforcer l’accès précoce au repérage et au diagnostic, de développer la recherche et la formation, ou encore d’améliorer la coordination des parcours de soins. De fait, il y aura aussi un amphithéâtre pour prolonger, dans le champ de l’enseignement, l’esprit IDEAL.

Au total, ce seront plus de 30.000 actes qui seront dispensés par an, auprès de 2000 usagers accueillis, avec une humanisation de la prise en charge et un fort rendement en termes de file active, grâce à des protocoles d’intervention standardisés et transitoires.

Même si le statut des personnels de ce grand service avec conventionnement public/privé reste flou, la qualité de vie au travail des équipes sera naturellement améliorée, à travers le désengagement et la numérisation des interventions.

Le Pr Cohen, chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de La Pitié Salpêtrière, est le porteur médical de ce projet ambitieux. En tant que membre de l'ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique), il collabore déjà avec plusieurs ingénieurs au sein de l'équipe Perception, Interaction et Robotique Sociale – PIRoS. En l’occurrence, sur l’institut IDEAL, il s’agira de poursuivre le développement de modèles informatiques pour l’analyse des interactions humaines ainsi que dans le domaine émergent du traitement du signal social et des comportements. Les projets innovants se déploieront notamment dans le champ des jeux sérieux et de la robotique d’assistance.

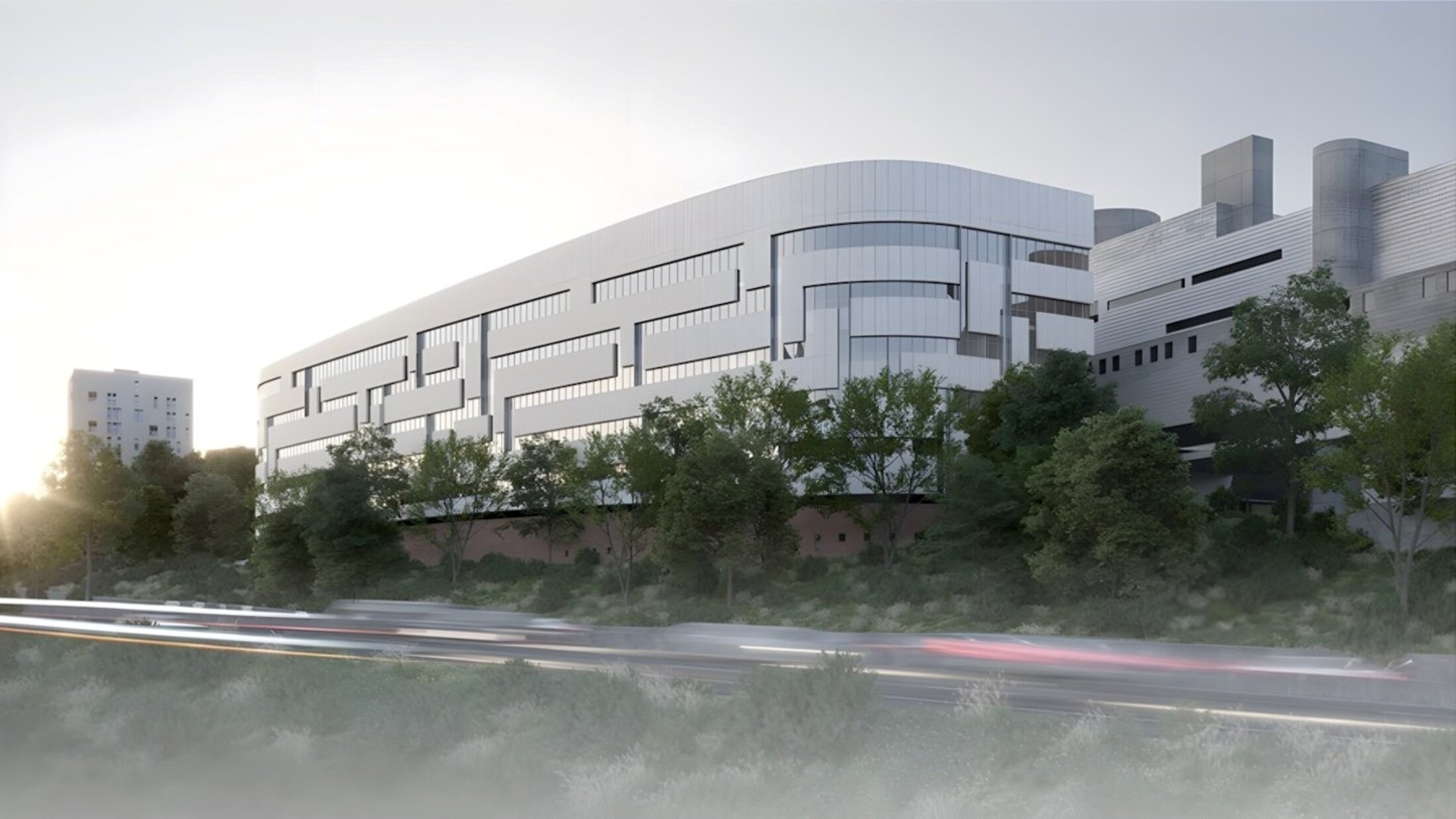

Le projet architectural IDEAL, confié au cabinet d'architecture a+ samueldelmas, place évidemment l’enfant au centre, dans le souci d’une architecture positive & joyeuse. « Les ambiances ont été conçues à l’image de l’hôtel plus que de l’hôpital avec des teintes chaleureuses afin de créer des parcours et des perspectives multiples en évitant la notion de « couloir d’hôpital » en organisant les espaces privés autour de multiples espaces communs, permettant une porosité dans le parcours ». L’omniprésence de la lumière permettra également « une meilleure surveillance et une meilleure prise en charge tout en préservant l’intimité et l’autonomie des patients. ». Un véritable panoptique moderne !

Agrandissement : Illustration 1

Mais tout est désormais dans l’atmosphère, la transparence et l’allégresse. Il faut absolument évacuer la gravité, la pesanteur et l’ancrage. Car, dans ce type de non-lieu, c’est bien une forme doctrinale qui doit se déployer. Ici, on circule, sans frottement. Cela doit être fluide, cela doit fonctionner en réseaux. Au point d’oublier ce qu’on vient y faire ; d’évacuer la part de négatif, de désarroi et d’errance. Un tel espace incarne finalement la substance idéologique d’une société, elle concrétise son utopie. En effet, cette structure hétérotopique est de partout et de nulle part, hors de tous les lieux, inhabitable. Car il s’agit davantage d’un ensemble de procédures et de parcours, un croisement de lignes, qui juxtapose des temporalités et des espaces a priori contradictoires. Un échangeur existentiel. Là, il ne s’agit plus d’être situé, mais de s’identifier à travers un espace d’illusion qui distribue des itinéraires virtuels, sans véritable issue. C’est bien une trame que l’on doit alors traverser, tissée d'un ensemble de connexions qui définissent des emplacements irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables. Nonobstant, les usagers de cet espace sont avant tout à catégoriser en tant que déviants par rapport à une norme exigée, ils circulent pour être étiquetés. D’un côté, on revendique donc une forme de singularisation de la trajectoire, de l’autre, on est contraint de s’inscrire dans des parcours balisés et standardisés. A la chaine. Pluralités de discours et d’emplacements, en eux-mêmes incompatibles mais coexistants, au sein d’une gigantesque machinerie. Chacun est sommé de passer, de façon interchangeable et anonyme, sans résidus. Ici, on consomme de l’expertise, et il ne faudra surtout pas vouloir s’approprier, vouloir affecter, vouloir exister et laisser une trace, autre que numérique ou diagnostique. Pas d’altération, pas de reste.

Soit l’opposé d’un lien de soin, entendu comme possibilité de devenir un espace vécu et partagé, sur le plan affectif et sensible, susceptible de s’inscrire psychiquement en tant que paysage thérapeutique, à travers ses dimensions territoriales, spatiales, historiques, symboliques et institutionnelles. Un espace de pratiques incarnées et situées, traversé par des expériences et des liens. Un espace collectif, à même d’accueillir les singularités. Un espace occupé, éprouvé charnellement et relationnellement. A la fois enveloppant et ouvert. Proposant des différenciations et des mises en sens. De l’intime et du commun. Des traces et des narrations. Une attention portée à l’ambiance, à l’habitabilité.

Plutôt que de (re)vitaliser de petites unités, inscrites dans des géographies locales, avec des équipes implantées dans un territoire, enracinées, il faudrait donc privilégier des mégastructures hors-sols. Des usines qui surgissent ex nihilo, sans histoire ni enracinement. Là, on va traiter, de façon sérielle, des enfants venant de partout et de nulle part. Loin de leurs lieux de vie. A l'instar des mégafermes, unités de production concentrant plusieurs centaines d'animaux sur un même site.

Agrandissement : Illustration 2

A contrario, l'idée du secteur était justement de pouvoir construire des liens inscrits dans la réalité des espaces vécus. De tisser des amarres avec les acteurs d'un territoire, les associations, les lieux culturels, les saillances du paysage. Car soigner, c'est aussi réimplanter dans une géographie intime et partagée.

Or, le modèle IDEAL concrétise également le sacre de l’hôpital entreprise, privatisé, utilisant ses usagers comme traceurs anonymes, à des fins de productivité de données. Il faut dire que la cure d’austérité inscrite dans le PLFSS 2026 s'annonce historique, avec les pires réductions budgétaires depuis les années 2010. Dans une logique purement comptable et gestionnaire, il faut donc faire preuve d’innovations, à la fois dans les pratiques et les modes de financement. D’un côté, l’effort portera directement sur les patients, sans amélioration du service rendu en termes de soins, avec notamment une hausse attendue des franchises médicales et des participations forfaitaires. De l’autre côté, il faudra dégager des moyens alternatifs de rentabilisation, diversifier les pratiques au bénéfice des plus rémunératrices, optimiser ses rendements, diversifier ses ressources financières, augmenter les files actives et les activités facturables.

Le 16 octobre 2007, à Bordeaux, le président Nicolas Sarkozy tenait déjà un discours sur « les défis et les priorités de l’hôpital de demain » . Il y posait des jalons essentiels : la compétitivité, la tarification à l'activité, la contractualisation, les objectifs de qualité et d'excellence, la performance, les sanctions positives et négatives, la révolution managériale, l'intéressement collectif et individuel… Avec la loi HPST de 2009, seront définitivement consacrés la « Nouvelle Gouvernance Hospitalière » instaurée dès 2005 et la mise en concurrence des pôles.

Selon Matthieu Garot, « le management de type entrepreneurial – tout comme son langage et son vocable – a envahi l’ensemble du paysage institutionnel de la cité. Partout, les ressources humaines ont pris le pouvoir. Il faut mesurer et quantifier, calibrer, c’est-à-dire objectiver selon l’ordre d’une nomenclature, dans l’objectif d’évaluer, de gérer, d’optimiser, de produire…pour in fine rentabiliser ».

Les statuts des professionnels tendent également à se flexibiliser, à l’instar de celui de Praticien Hospitalier qui, depuis 2022, permet de concilier facilement un exercice mixte public/privé, de plus en plus hors-sol. En parallèle, se déploient de nombreuses primes qui viennent fracturer et fragmenter les logiques de carrière. Désormais, les salaires et l’ancienneté s’avèrent toujours négociables…Alors que la pratique intérimaire en arrive également à s’instituer, en dépit de très timides tentatives de régulation : la loi Rist prévoit ainsi un plafond à 1389,83 euros brut pour 24H d’intérim médical en établissement public de santé.

Mais intéressons-nous désormais à un autre fleuron de la pédopsychiatrie hospitalière : L’institut du Cerveau de l’Enfant (ICE). Grâce à une synergie entre tous les acteurs de l’enfance et de par la volonté de l’APHP, de l’Université Paris Cité, du CEA, de l’INSERM, et l’Institut Pasteur, un nouveau bâtiment de 12000 m² sera construit dans l’hôpital Robert Debré (AP-HP, Paris 19e) qui accueillera équipes cliniques, laboratoire de recherche, start-ups et associations autour des enfants et de leurs familles.

Agrandissement : Illustration 3

Créé en 2021 et labellisé Institut hospitalo-universitaire (IHU) en 2023, l’Institut Robert-Debré du Cerveau de l’Enfant rassemble d’ores-et-déjà représentants des usagers, chercheurs, médecins, experts mondialement reconnus et acteurs économiques autour d’une même cause : l’enfant, ou plutôt son cerveau, son développement cognitif et ses vulnérabilités.

Le bâtiment dédié à l’ICE, dont l’architecture a été pensée pour les jeunes patients et leurs familles, sera construit sur le campus de l’hôpital Robert-Debré AP-HP et devrait être opérationnel en 2027. La conception du nouveau bâtiment promet de rassembler unités de soins, plateformes de recherche, auditorium et espaces collaboratifs pour les start-ups et associations. Ce projet architectural, financé en collaboration avec l’État et les partenaires privés, vise à offrir un environnement innovant, durable et inclusif aux usagers en parcours de soin, et autres cobayes sources de données. C’est l’agence d’architecture AIA Life Designers qui a remporté le concours, avec un projet axé sur la capacité de flexibilité et d’évolutivité du bâtiment ainsi que sur la cohérence des parcours à l’échelle du site. « Protégé par une coque de peau minérale qui lui donne son identité et favorise le dialogue avec le boulevard périphérique parisien, le projet imaginé par AIA met en scène un parcours apaisé pour les enfants et à ceux qui les accompagnent. La séquence d’arrivée est pensée pour atténuer le stress inhérent à toute visite à l’hôpital. On crée ici un univers intérieur fantastique, détaché des codes de l’architecture du soin et propre à stimuler l’imaginaire à travers un atrium bioclimatique. La nature, mise au cœur du programme, se fait vecteur de bien-être pour l’ensemble des usagers. ».

Agrandissement : Illustration 4

Décidément, il faut systématiquement évacuer les enjeux de la souffrance et du mal-être, et favoriser une forme de déambulation ludique et désincarnée, sur le mode des centres commerciaux… La logique est toujours celles des flux, des circulations, des trajectoires et des filières. Car il faut avant tout éliminer les stases, les fixations. Le stock.

Ce projet, financé à hauteur de 40 millions d’euros par l’État sur un budget total de 62 millions d’euros, est censé représenter une étape décisive pour transformer la compréhension des vulnérabilités neurodéveloppementales et améliorer la prévention. Ainsi, les interventions préventives ne doivent plus se déployer localement, dans des réalités socio-territoriales circonstanciées, mais dans une sorte de melting-pot utilisant les usagers comme des ressources de données, sur un mode entrepreneurial.

L’institut, qui est structurée par une gouvernance participative et inclusive, a déjà lancé plusieurs axes de recherche innovants, mobilisant près de 400 chercheurs, cliniciens et éducateurs afin d’offrir aux enfants une prise en charge précoce adaptée à leurs besoins spécifiques. Mais cette véritable entreprise s’illustrera également par son implication dans la formation, l’innovation et la recherche participative, soutenue par une ambitieuse campagne de mécénat et des opérations financières disruptives. Les rapports d’activité soulignent déjà une gestion rigoureuse des ressources, un pilotage efficace et transparent ayant permis d’attirer la confiance des philanthropes et des investisseurs. A l'inverse de l'hôpital public, tout endetté et archaïque dans son projet non rentable d'accueil soignant indéfectible...

Par exemple, le 17 septembre 2024, le groupe de banque et d’assurance BPCE a lancé un « Social Bond » à coupon de partage avec le concours de Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB). Cette obligation sociale a été émise au profit de l’Institut Robert-Debré du Cerveau de l’Enfant. Ainsi, ces investisseurs renforcent leur engagement en tant qu’acteurs financiers à impact positif. Ce qui illustre, à l’évidence, la capacité à proposer des solutions de financement innovantes pour accompagner les transitions vers un monde plus durable et inclusif – et pour achever définitivement le modèle de prise en charge par la solidarité collective et la sécurité sociale… En l’occurrence, ce nouveau mode de financement permet de soutenir une action à vocation sociale tout en demeurant dans les standards de rendement d’une obligation ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour les investisseurs. C’est tout bénef ! Un véritable care-washing !

Au final, les fonds de l’émission « Social Bond » levés par BPCE – 400 millions d’euros – serviront à financer des projets et des actifs ESG dans le secteur de la santé. Rappelons que l’intégration de ces critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dans les décisions d'investissement constitue une approche proactive de la gestion des risques, mais ont aussi pour finalité de générer de la valeur, en alignant performance financière, conformité, résilience et durabilité. Dès lors, ce type d’investissement responsable devient incontournable pour les acteurs financiers qui visent le long terme…Oui, oui, on est toujours en train de parler pédopsychiatrie…

Les investisseurs dont Abeille Assurances, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, la Caisse des Dépôts, CNP Assurances et le Groupe MAIF reverseront à l’Institut Robert-Debré du Cerveau de l’Enfant 0,05 % du montant émis, au fur et à mesure des échéances, soit un total de 2 000 000 d’euros sur 10 ans. BPCE fera un don total de 400 000 euros sur 10 ans, et Natixis CIB a versé à l’émission 390 000 euros. A l’échéance des 10 ans, l’Institut Robert-Debré du Cerveau de l’Enfant aura perçu un total de 2,79 millions d’euros de dons, qui permettront d’investir dans l’équipement d’un laboratoire d’exploration de la cognition des enfants ainsi que dans le programme d’attractivité « Jeunes Chercheurs et Chaires d’Excellence ». Les investisseurs, quant à eux, financeront du matériel médical, notamment pour la biobanque de l’Institut Robert-Debré du Cerveau de l’Enfant.

Tant de charité, de miséricorde, d’inclusion, de générosité et de performance…Les larmes ne peuvent que nous assaillir. Rappelons tout de même que la philanthropie est un moyen pour les élites de court-circuiter la concertation démocratique et les décisions collectives, en affirmant leur pouvoir hors de la sphère politique. Il s’agit finalement d’imposer des orientations, en se dégageant de toute forme de contrainte, de représentation et de comptes à rendre, avec au passage "optimisation fiscale" et obtention de passe-droits...Élément essentiel de la reproduction du capital et de son emprise idéologique, la philanthropie participe d’une stratégie de la ploutocratie pour perpétuer l’ordre économique et imposer ses propres priorités – à savoir, le détricotage systématique des institutions soignantes, éducatives ou pédagogiques, la mise à mal des services publics, mais aussi l’occultation des déterminismes sociaux…Car, dans le même moment, l'ARS est, entre autres, en train de réduire drastiquement les dotations financières des Centres-Médico-Psycho-Pédagogiques, condamnés à disparaitre progressivement ou à se transformer en plateformes de prestations externalisées.

Parmi de nombreux autres projet innovants et potentiellement rentables sur l'Institut du Cerveau de l'Enfant, notons déjà :

- La création d’une plateforme d’essais cliniques, pour encourager l’émergence d’innovations thérapeutiques basées sur des données probantes, tels que le projet de recherche SAFARI (Screening for maternal anti-fetal brain antibodies in Autism Spectrum Disorders)

- Le développement d’un portail digital dédié à l’information des familles, la formation des professionnels et l’accompagnement des enfants, comme les sites CléPsy, EBIACT, ou Canopé, qui offrent des vérités pratiques et forcément fiables pour tous. Car l’innovation numérique représente indéniablement une opportunité inédite pour que les parents puissent acquérir des compétences validées et conformes aux attendus. La plateforme numérique LISA à destination des enseignants, constitue également un levier puissant pour démocratiser l’accès à des ressources validées scientifiquement et réduire les inégalités d’accès à l’éducation et aux besoins d’accompagnement. Ces ressources offrent des solutions numériques adaptées aux besoins des enfants et de leurs familles. En ce sens, elles peuvent être un facteur de transformation majeur de notre modèle éducatif et sanitaire et de mise au pas des populations.

Grâce à l’institut du Cerveau, une équipe d’experts en génétique, imagerie et neurosciences, pourront recevoir des cohortes d’enfants pour leur faire passer des batteries de tests et d’examens afin de mieux comprendre leurs déviances neurodéveloppementales. Dans ce hors-lieu d’excellence, les limites de l’imagerie seront repoussées, avec notamment l’utilisation de l’IRM 7 Tesla chez l’enfant de moins de 6 ans, au sein de NeuroSpin (CEA Joliot). Seront alors investiguées les séquences fonctionnelles qui serviront à la clinique et à la banque pour le phénotypage anatomo-fonctionnel plus précis des anomalies neurodéveloppementales, dans le but de développer de nouvelles pistes, notamment médicamenteuses, et d’identifier des biomarqueurs précoces utiles pour le repérage et la classification.

Comme le souligne le Pr Ghislaine Dehaene-Lambertz, directrice de l’IHU et présidente du comité exécutif, « nous créerons une plateforme numérique d’informations, de conseils, de tests et questionnaires, qui servira à des projets de recherche participative et permettra aux parents d’aider leur enfant ». Nous aiderons les enfants à « avoir une parole valide ». « Enfin, nous proposerons des outils pour aider les apprentissages à l’école ». En effet, « la solution semble toujours se tourner vers le pédago-éducatif alors que la science cognitive peut nous montrer d’autres façons d’enseigner plus fructueuses pour le cerveau ». « Il est temps que nous étudiions de façon plus efficace la façon dont ce cerveau apprend ». Éliminons l’enfant, avec tous ses biais relationnels, affectifs, historiques, sociaux, culturels, pour ne conserver que la pureté d’un dispositif cérébral apprenant. D’ailleurs, « la soif de comprendre peut même se voir à l’imagerie » ….

Certes, « il est vraisemblable que dans beaucoup de cas, nous ne pourrons pas soigner la cause initiale, mais nous pouvons aider les enfants à être fonctionnels pour qu’ils n’aient pas à souffrir de ce qu’ils sont ». L’objectif est donc de normaliser, de conformer, de rendre productif en permettant à chacun de réaliser son potentiel. Tout en éliminant tous les enjeux de la rencontre et des liens thérapeutiques. Car « les téléconsultations peuvent participer à améliorer la prise en charge de tous » : « le numérique pourrait aider à mieux repérer les enfants » …

Au final, il sera possible de décrire et de prophétiser, à partir de modèles prédictifs, les trajectoires neuro-développementales individuelles et découvrir de nouveaux médicaments et des stratégies de remédiation. Dès lors, c’est un modèle inédit de prévention en santé et en éducation dédié à l’enfant qui va s’affirmer, notamment via une plateforme digitale permettant d’améliorer le repérage précoce mais aussi d’offrir de nouvelles ressources digitales. Cette plateforme s’adressera également aux familles et aux professionnels de santé et d’éducation de l’enfance et permettra la collecte de données longitudinales et écologiques de plusieurs milliers d’enfants ayant des trajectoires neuro-développementales diverses.

Vive la Science, vive le Cerveau, vive la captation de fonds publics au détriment du soin !

Ce projet a également pour ambition de se diffuser au-delà de la sphère médicale. Lors de la commission des 1000 jours mise en place par l’ancien secrétaire d’État chargé de l’Enfance et de la Famille, Adrien Taquet, le Pr Richard Delorme et le Dr Ghislaine Dehaene-Lambertz ont effectivement eu l’idée d’étendre ce modèle au champ de l’éducation. Quelle intuition géniale, tombée du ciel ! Car il faut désormais que les progrès en termes d’intelligence artificielle et d’imagerie cérébrale puissent amener à mieux appréhender les relations entre gènes, circuits neuronaux et apprentissage, en éliminant tous les facteurs d’environnement et les inégalités sociales. Les avancées en neurosciences fondamentales doivent également permettre de mieux redonner à chaque enfant le pouvoir d’être l’acteur de son propre devenir. Il faut définitivement exploiter les opportunités offertes par la plasticité du cerveau en développement, au service de l’efficience, de la performance et de la productivité !

Et vive aussi l’influence des réseaux familiaux ! D’après le Dr Stanislas Dehaene, neuroscientifique spécialisée en psychologie et président du conseil scientifique de l’Éducation Nationale depuis 2018, le but des interventions pédagogiques et éducatives serait dorénavant de cibler directement les réseaux neuronaux, et non plus l’enfant et son milieu. Ainsi, « l’imagerie cérébrale est devenue un outil de choix afin d’examiner si l’intervention présente l’effet escompté sur les régions appropriées du cerveau ». Dès lors, aussi bien les rééducateurs que les enseignants doivent avant tout « devenir des experts de la dynamique cérébrale ». Là, il n’y a définitivement plus de sujet, mais des processus cérébraux à réinitialiser….

Or, en dépit des revendications de neutralité scientifique, ce modèle est porteur d’un certain imaginaire, en phase avec le paradigme néolibéral, et ses impératifs de privatisation marchande, de plateformisation et de désinstitutionnalisation.

En arrière-plan, des fondations privées, comme l'institut Montaigne ou FondaMental, sont à la manœuvre, comme en témoigne les prises de position de Marion Leboyer : "avec ProPSY, on veut se diriger vers une médecine de précision en psychiatrie avec l’objectif de soigner de manière ciblée des sous-groupes homogènes de patients. Il faut donc développer des outils d’identification de formes cliniques et identifier les marqueurs biologiques et cliniques caractéristiques de ces sous-groupes homogènes de patients". Désormais, les patients sont prioritairement appréhendés comme des fournisseurs de données, et devront donc accepter de devenir des cobayes, d'être identifiés et homogénéisés, dans l'espoir d'être reçus par des experts en recherche plutôt que par des soignants. Ainsi, sera créée "la cohorte French Minds de 3 000 patients adultes avec des troubles bipolaires, des schizophrénies, des dépressions résistantes et des troubles du spectre de l’autisme. Le financement du PEPR va nous permettre de réaliser une caractérisation clinique, biologique et numérique de chaque patient. Nous réaliserons ainsi une grande base de données multimodale avec des données d’imagerie cérébrale, de génétique, d’immunologie et des phénotypages digitaux des patients. Elle viendra étendre les cohortes françaises préexistantes : celle du réseau national des centres experts de la Fondation FondaMental, et celle du projet de Recherche Hospitalo-Universitaire (RHU) PsyCARE. Le PEPR contribuera ainsi à l’élaboration d’une base de données harmonisée de plus de 10 000 patients". On ne peut être plus explicite : les patients doivent avant tout s'inscrire dans des cohortes, être caractérisés, classés, exploités...Car la priorité est dorénavant l'immuno-psychiatrie, c'est-à-dire la mise en évidence d'une inflammation de l'axe cerveau-intestin responsable du mal-être psychique..."L’enjeu est désormais d’identifier, à l’aide d’outils d’IA et d’algorithmes, des sous-groupes homogènes ou des signatures communes à plusieurs pathologies". Au-delà d'un pathétique réductionnisme scientiste et d'une standardisation marchande des approches, ce modèle véhicule aussi une certaine conception des institutions, notamment sur le plan des financement : "nous voulons stimuler l’innovation via les partenariats public-privé. Un living lab aura ainsi pour objectif de soutenir la collaboration entre des entreprises, des laboratoires, des patients et des aidants pour innover et avancer ensemble dans la création de valeurs pour la psychiatrie"... Il faut donc démanteler les structures publiques du soin, en faveur d'un "ensemble d’infrastructures (dont la cohorte) qui vont améliorer le diagnostic". A nouveau, l'objectif n'est plus l'accueil et la prise en charge, mais bien le retour sur investissement, l'utilisation efficiente des patients et le développement de stratégies d'influence ou de lobbying, via notamment le déploiement de Centres d’Investigations Cliniques spécialisés en psychiatrie. "Ces derniers faciliteront le déploiement d’essais cliniques à travers le territoire. En parallèle du développement d’innovations thérapeutiques, un policy lab rassemblera autour de la table les agences de financements et de régulation, les patients et les médecins. Sa mission sera d’augmenter les connaissances des décideurs, autant sur nos enjeux que sur nos résultats"...L'objectif sera évidemment d'éliminer toute approche alternative, de façon autoritaire, en exerçant une pression sur les responsables politiques. Un véritable programme idéologique, décomplexé, qui s'exprime d'ores-et-déjà en termes de reconfiguration des lieux thérapeutiques.

Dans cette organisation de parcours, les centres experts type Institut IDEAL ou Institut du Cerveau de l’Enfant constituent finalement des échangeurs d'itinéraire, un système de bretelles à l’intersection des filières nosographiques permettant de repérer, d’identifier et d’orienter les flux vers telles ou telles trajectoires, tout en extrayant des données au passage, en guise de péages.

En aval, se déploient alors des dispositifs satellitaires de plus en plus fragmentés, qui tendent à se transformer en appareils disséminés de surveillance et d’exploitation. Il s’agit avant tout d’ordonner, de fluidifier, et de garantir le bon aiguillage…Par ailleurs, les plateformes tendent à transformer tout ce qui participait des services publics en prestations commercialisables, tout en éliminant la pluralité de l'offre. Là se met en œuvre une logique d’homogénéisation, d’automatisation et de convergence.

En parallèle, les dispositifs plateformisés créent leurs propres limbes, des espaces d’invisibilisation qui correspondent au rebus, à la part intraduisible en algorithmes, à ce qui passe entre les mailles grossières des protocoles. Ce sont définitivement des instances de triage.

De facto, cette fluidification des parcours suppose aussi un tamisage, une sélection sournoise entre les usagers rentables, et les rebuts – c’est-à-dire tous ceux qui échappent à la protocolisation, les complexes, les résistants, les évitants, les souffrants, les réfractaires, les marginaux, les subversifs, les déchirés… Ceux-là, soit on les invisibilisera définitivement, soit on les enfermera pour des raisons sécuritaires…La rue, la prison, ou toutes les nouvelles formes d’asiles périphériques…Les Centres Expert et autres types d'"HyperLieux" sécrètent effectivement leurs marges, en excluant tous ceux qui échappent à leur propre rationalisation nosographique, et qui se voient alors condamnés à errer dans le monde du nulle part, dans les interstices et les plis, dans de nouvelles formes institutionnelles, erratiques et dissociées – l’envers obscur de ces hétérotopies hégémoniques, leurs résidus de négativité. Ces espaces poubelles deviennent alors les dépositaires des restes non symbolisables, de toutes les manifestations qui ne s'intègrent pas dans les parcours et les grilles. Ce que la psychothérapie institutionnelle pouvait essayer de traiter et de réintégrer, plutôt que de l’évacuer. Or, ces lieux-non-lieu sont de plus en plus dé-localisés, invisibilisés, éparpillés, à l'instar des subjectivités errantes qui les hantent. Les institutions "formelles" permettaient effectivement de donner une forme, un espace, voire une psychogéographie à la pourriture. Et ces "dépotoirs" constituaient des garants paradoxaux du maintien du lien, en tant que figuration instituée de la déliaison. Mais à partir du moment où les ancrages spatiaux se délitent, ce sont désormais les corps eux-mêmes qui doivent parfois jouer le rôle d'enclaves cloacales, en tentant d'incarner la souillure non métabolisée et de figurer ce qui n'est plus accueilli...

Et ceci n'est pas une dystopie, mais le modèle de société qui s'impose de plus en plus, sous nos yeux, et que nous essayerons d'approfondir encore dans un prochain billet.

A suivre...