Je pose la question sincèrement : pourquoi tant de gens désirent-ils être riches ? Chaque année, mes élèves me font le coup. Lorsque je leur demande d’écrire sur leur plus grand rêve, une écrasante majorité d’entre eux me répond qu’ils veulent être riches et posséder une villa au bord de la mer. Avec piscine, cela va de soi. Certains poussent le raffinement : ils ajoutent quelques voitures de luxe, un yacht et, nec plus ultra, des domestiques. En ce moment, la mode est à Dubaï. Quelle créativité, quelle imagination !

Faut-il leur jeter la pierre pour autant ? Bien sûr que non. Les rêves, comme les virus et les préjugés, se transmettent. S’il contamine les enfants, c’est que le fantasme de richesse s’est propagé avant chez les adultes. À mon époque, c’est en famille que l’on jouait au Monopoly (vous êtes passé par la case départ, recevez vingt mille francs), à la Bonne Paye (mais si, les transactions capitalistes, c’est fun[1]!) ou que l’on regardait, à la fin de Fort Boyard, les pièces d’or se déverser sur des candidats en cage qui devaient, en un temps record, s’en mettre plein les poches. Et puis Qui veut gagner des millions, Le Juste Prix... Ça faisait rêver. Adultes, nous ne jouons plus de la même façon. On place des bitcoins, on joue fiévreusement au loto, on parie sur le nombre de buts marqués pendant un match… Avant le verdict (avant la défaite, trop souvent) survient le moment délectable sans lequel tous ces jeux n’auraient pas un tel succès : l’attente. C’est pendant l’attente que le rêve devient presque palpable. Et si jamais, si jamais cette fois, c’était la bonne ?

Qu’est-ce que tu ferais si tu gagnais un million d’euros ? J’ai entendu cette question de comptoir un bon nombre de fois. Je comprends le fantasme de richesse. Quand on a connu la dèche, quand on a peur dès que l’on insère sa carte bleue dans le terminal de paiement, quand l’esprit est en permanence une feuille de calcul sur laquelle chaque dépense est anticipée, sous-pesée, alors là oui, l’espoir de gagner une somme colossale semble légitime. Elle équivaut à se débarrasser enfin de ses soucis. Il y a aussi celles et ceux qui haïssent sans pouvoir le quitter un travail aliénant, qui les abîme et les humilie. Ça se comprend.

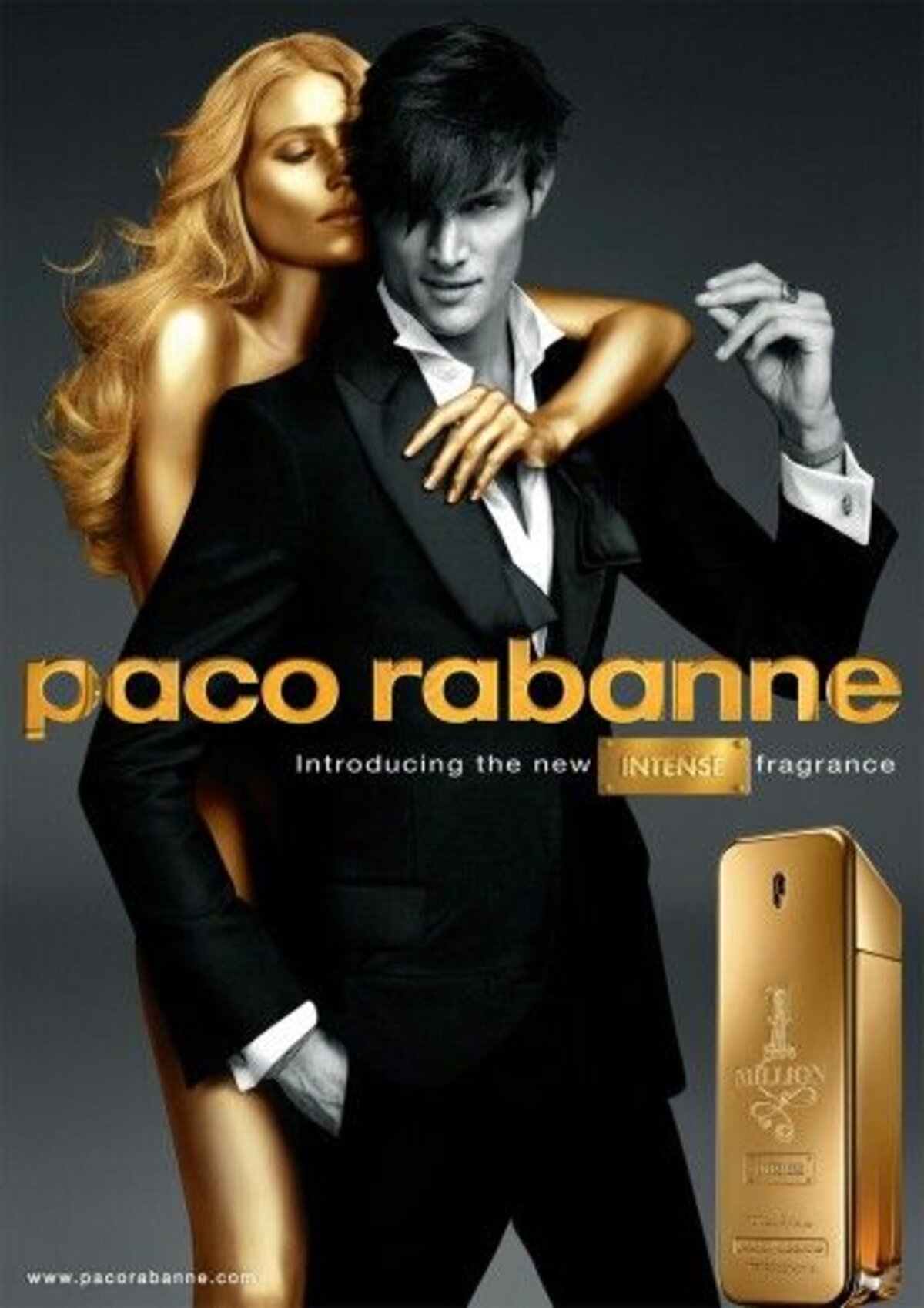

Mais reprenons notre conversation de comptoir. Outre les réponses candides telles que : je m’achèterais un manoir, je donnerais une partie de l’argent à ma famille et à mes amis et nous vivrions heureux jusqu’à la fin des temps[2], pourquoi désirer gagner autant ? Dans l’esprit de mes élèves en tout cas, l’équation est d’une simplicité redoutable : argent = bonheur. Beaucoup d’argent équivaut donc à beaucoup de bonheur. Le fric n’est plus un moyen d’accéder à ce dernier, il est devenu un but en soi. Avoir de la thune. Caillasser. Point barre. Un compte en banque qui déborde signifie l’accès au paradis, la fin des soucis, bref, le début d’un bonheur illimité. À moi les sacs Vuitton, les Lamborghini, les vacances à Saint Barth’, les yachts plaqués or. Oui, cela existe, true story. Avons-nous les rêves que nous méritons ?

Faire fortune. En latin, la fortune signifiait le destin, la chance. Le sens que nous lui prêtons aujourd’hui se résume principalement à celui de grande richesse. Symptomatique ? Au fond, n’y a-t-il pas autre chose derrière ce désir de richesse si répandu ?

La littérature puis le cinéma nous ont largement avertis des dérives liées au désir de richesse. D’Harpagon à l’oncle Picsou, de la micro-société corsetée du Titanic à la débauche dépeinte par Scorsese dans Le Loup de Wall Street, nous sommes prévenus, et depuis bien longtemps ! Narcissisme, solitude, vide existentiel. C’est le triomphe de la vanité, c’est-à-dire du vide. Qui peut souhaiter cela ?

Désirer autant d’argent ne relèverait donc pas d’un désir d’être heureux mais d’une volonté, consciente ou non, de dominer l’autre. L’argent, le pouvoir, la gloire : trois déclinaisons d’un même objectif : être au-dessus. Manger du caviar alors que l’on n’en apprécie pas le goût (valable aussi pour les grands crus), avoir des domestiques, jubiler à l’idée de pénétrer des cercles prestigieux et sélectifs… Tous ces choix, qui sont en réalité des imitations, ne sont effectués que dans un seul objectif : conforter la croyance que l’on vaut mieux que le reste du monde.

Voici ce qui me chagrine dans cette triste histoire : ces rêves de richesse légitiment la domination et l’exploitation qu’exercent les puissants de ce monde. Si l’on désire la même chose qu’eux, comment, dès lors, blâmer leurs comportements et renverser l’oppression ? C’est finement joué.

Ainsi, nous prenons pour modèles des esprits médiocres, dont certains, c‘est un comble, sont épinglés de la Légion d’horreur. Même l’État prend soin de légitimer ce rêve faisandé. Pour eux, ce qui compte, c’est la taille (du compte en banque, évidemment). L’histoire a beau être ancienne, nous ne comprenons pas ses leçons. Le mot richesse vient du latin rex : le roi, figure symbiotique de la gloire, de la fortune et de la domination. La mythologie grecque nous fournit un récit exemplaire des dangers que l’on encourt si, possédés par l’hybris[3], nous convoitons une trop grande richesse. Il s’agit du destin du roi Midas[4]. Dionysos lui ayant accordé un vœu, le monarque demande que tout ce qu’il touche soit transformé en or. Ainsi soit-il. Notre souverain comprend bientôt qu’il ne peut plus manger ni boire, ni toucher ceux qu’il aime. Tout prend la consistance du métal implacablement dur et froid. Autrement dit, l’excès d’argent prive de l’essentiel, qui est aussi l’amour, et enferme dans une solitude mortelle. Ah, si seulement Midas avait réfléchi !

Cupidité, avarice, radinerie… Que les sonorités de ces mots sont laides ! Peur de tout perdre, d’avoir des rivaux, d’être dépassé …

—Il est l’or mon seignor ! Il est huit or ! Il est l’or de se lever !

—… IL EN MANQUE UNE !

L’obsession de l’argent obscurcit la vision et annihile la réflexion philosophique. Elle masque une vérité implacable : nous allons tous mourir. Face à cette certitude, nous sommes toutes et tous à égalité. Et c’est insupportable.

Il y a pourtant d’autres enjeux dans une vie. Le bonheur, la liberté, la dignité... C’est ici que peut se métamorphoser la notion de richesse, au-delà de l’aspect strictement pécuniaire. Riche est aussi synonyme de fécond, de fertile. Les idées, une terre, la culture, nos vies et relations peuvent être riches. Ainsi la richesse peut se concevoir sans idée d’exploitation ou de domination. Bien mieux, elle devient alors infinie et peut être partagée par tous. Cela sous-tendrait de changer de rêves, bien sûr. Je ne sais pas comment y parvenir mais j’aspire à un monde où les enfants auraient d’autres désirs que celui de s’en mettre plein les poches, de dominer et d’exploiter. Utopiste, va-t-on me dire. Plus que d’acheter un ticket en espérant gagner des millions, vraiment ?

[1] C’était, je le confesse, un jeu que j’adorais.

[2] Eh oui, dans ce genre de rêve, les guerres familiales sordides liées aux héritages, la cupidité, les hypocrites, égoïstes et autres jaloux et frustrés, tout cela n’existe pas. C’est plus commode sans doute.

[3] L’excès, en grec ancien.

[4] Relaté par Ovide, Plutarque ou encore Hérodote.