Agrandissement : Illustration 1

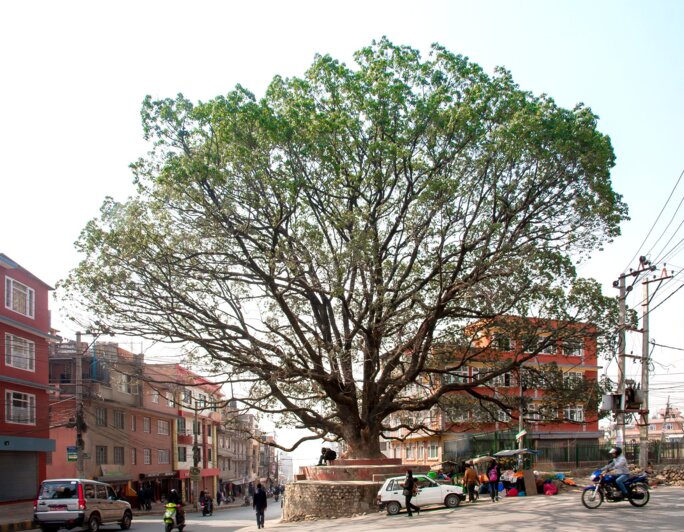

« Lorsqu’un arbre est abattu, il renaît à travers les livres et donne vie à une forêt de mots immortels », a écrit Sandrine Fillassier, auteure et mère en deuil. Mais l’arbre n’écrit-il pas déjà, de son vivant, des histoires humaines ? Dans ces paysages de bocages façonnés par des générations de paysans, dans ce chêne multi-centenaire au milieu du village, dans ces saules qui bordent le bassin d’un parc urbain, dans ces alignements de platanes sur la route des vacances, dans ces forêts patrimoniales où se perdent les promeneurs…

L’enfant autiste que j’étais observait, du haut de son HLM, jambes pendantes dans le vide à la fenêtre du salon, les géants verts qui gravissaient la côte arrivant d’un centre-ville tout juste relevé des ruines de la guerre. Nos immeubles des Trente Glorieuses, portant des noms de régions françaises, poussaient à la lisière d’un parc aux arbres centenaires épargnés par les bombardiers. La futaie, propriété d’obscurs bourgeois, était pour moi l’autre monde, celui d’un mystère que je ne pouvais pas imaginer, cantonné à cette fenêtre des beaux jours. Lorsque nous descendions en ville, à pied et en habits du dimanche, je ne manquais pas d’apposer ma main sur leur puissant tronc, y puisant la même protection qu’auprès de mes parents, « Fais attention à ne pas te salir ! ». Un jour de mai 1961, une tornade forcenée1 fondit sur la colonne des géants verts et en abattit plusieurs. J’avais six ans et j’étais en deuil. Je pourrais ainsi relier chaque épisode de ma vie à un arbre, à une forêt : d’un arbre creux, refuge avec mes cousins dans la Nièvre des bocages, aux baobabs empoussiérés, mes repères dans le Sahel ouest-africain ; de la forêt tropicale d’altitude de la Réunion, truffée de petits paradis chatoyants, aux pentes boisées des Pyrénées, havres de sérénité où le chanceux peut apercevoir le grand tétras.

« Entre l’homme et l’arbre, un lien vital imperceptible »

Agrandissement : Illustration 2

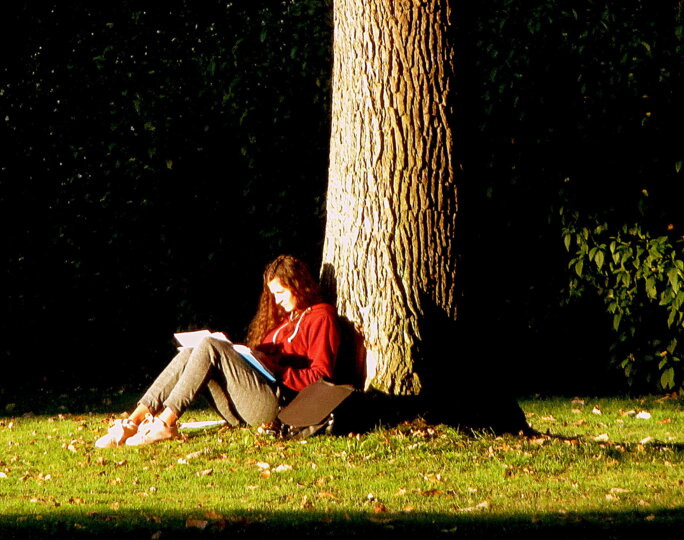

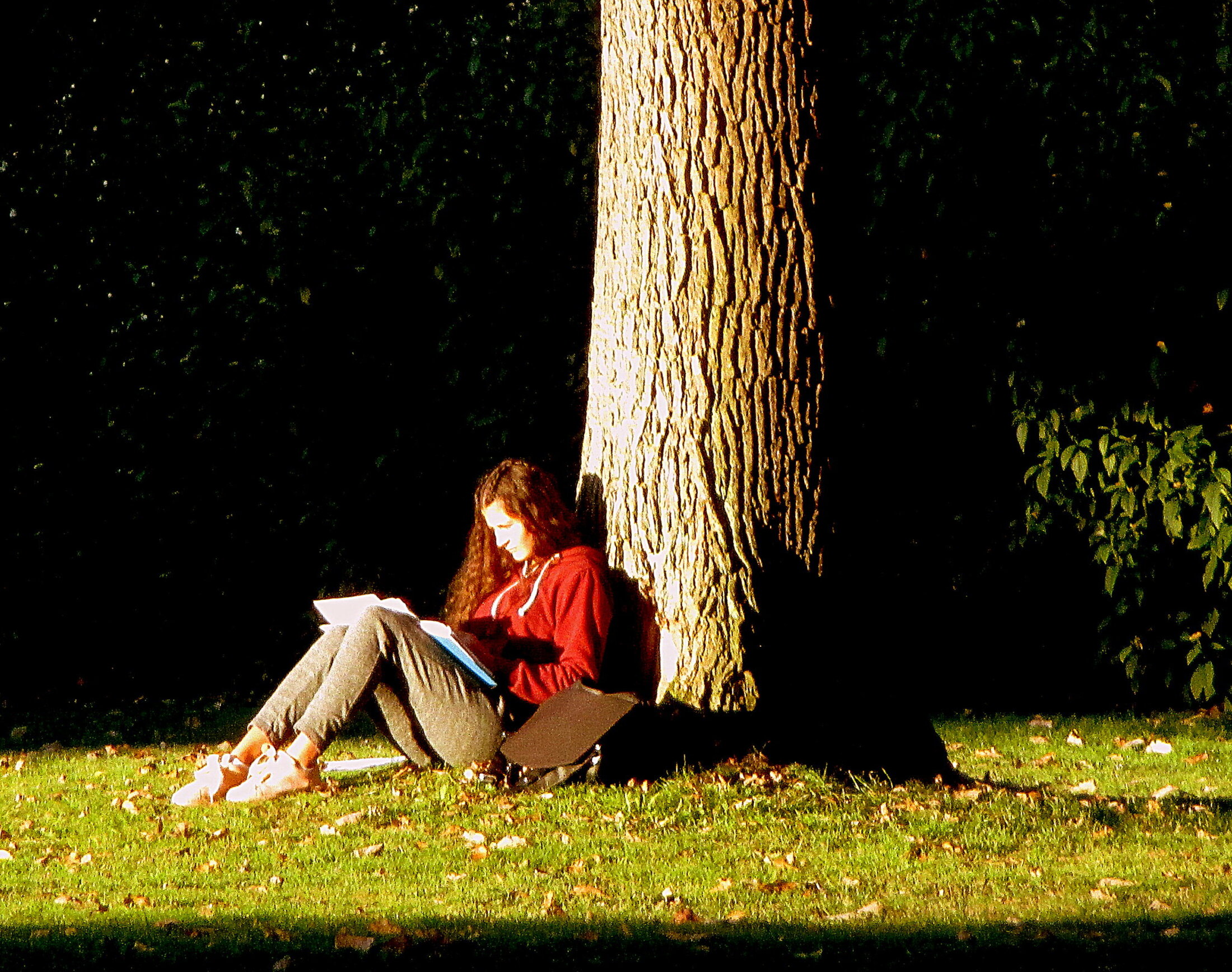

Dès que j’ai eu la chance de pouvoir y accéder quotidiennement, dans mon adolescence, la forêt est devenue pour moi le cocon qui estompe les bruits du monde, sans pour autant être un monde du silence, bien au contraire. Aujourd’hui encore, l’immense foule des arbres me protège de la fureur de l’actualité humaine. L’arbre solitaire accueille avec bienveillance mes rêveries. Les arbres prodigues de mon jardin satisfont amplement ma gourmandise. L’arbre vieux réchauffe ma pauvre carcasse l’hiver venu. « Entre l’homme et l’arbre, il y a un lien vital imperceptible qui unit leurs destins », a dit le célèbre ébéniste japonais George Nakashima. À une nuance près : la survie de l’homme dépend de l’arbre et pas le contraire, malgré la ferme détermination du capitaliste à détruire les biotopes forestiers pour en tirer le substantifique profit immédiat et à saper les conditions de sa régénération dans le contexte de réchauffement climatique.

Agrandissement : Illustration 3

L’exemple emblématique est celui des Landes. Ce massif n’est pas une forêt, mais en grande partie une monoculture de pins maritimes, vulnérable aux incendies (2022), aux tempêtes (1999) et aux parasites. Il est né de la volonté féroce des hommes de dominer la nature et a remplacé l’une des plus grandes zones humides d’Europe qui, au début du XIXe siècle, était encore habitée, travaillée en commun par des éleveurs ovins (berger landais perché sur ses échasses) et parsemée de forêts mixtes, résineux et feuillus. C’est le début de la prédation du capitalisme sur des zones naturelles. Dans la foulée de la volonté de l’État d’assécher les marais et de replanter, de grands propriétaires vont spolier ces biens communs, et permettront à une industrie chimique naissante d’exploiter la résine (gemmage), puis produire du bois pour la construction (exportation de poteaux vers la Grande-Bretagne). Aujourd’hui, les usines de pâte à papier et l’industrie de la construction ont pris le relais.

Macron et les industriels veulent asservir la forêt

Agrandissement : Illustration 4

Macron a promis en octobre 2022 de « planter un milliard d’arbres ». Outre l’impossibilité de parvenir à un tel objectif, à la mesure de la mégalomanie du personnage, pointée par les professionnels, fautes de plants adaptés et en nombre suffisants, scientifiques et écologistes ont fait part de leurs réserves sur l’objectif réel et la manière de replanter. C’était juste après les incendies catastrophiques de la forêt landaise en 2022. Dans son imaginaire d’empereur bâtisseur, des rangs d’arbres alignés comme des champs de maïs et une source d’énergie pour la startup nation, en tentant de nous faire croire que des monocultures de résineux sont des forêts. C’est comparer une haie de thuyas, uniforme et sans autre forme de vie, à une haie bocagère, riche en biodiversité et généreuse à fournir fruits, gîtes pour les auxiliaires de cultures, bois de chauffage, fourrage et abris pour les troupeaux, environnement paisible pour les amateurs de chemins creux. La forêt est un biotope qui s’autorégule pour résister aux fléaux cités plus haut. Même l’arbre mort nourrit le peuple de la terre, un monde extraordinaire que l’on découvre à peine et qui fait d’une forêt une famille aux liens très forts. Mais elle ne peut se défendre contre les prédateurs aux méthodes industrielles qui dévorent les futaies pour la pâte à papier alors que la startup nation nous a vendu un monde numérisé pour économiser un papier que l’on n’a jamais autant consommé. Ou pour les nouvelles centrales à bois-énergie qui commencent à pulluler le long des massifs, avec leurs norias de camions acheminant les billes de bois. On n’a toujours pas de pétrole, mais la dernière folie humaine est de raser bois et bosquets pour y implanter les champs scintillants de l’agrivoltaïsme, les industriels et investisseurs font main basse sur les terres agricoles mais aussi les massifs forestiers.

Agrandissement : Illustration 5

À cause du réchauffement climatique, résineux et feuillus sont attaqués par de nouveaux parasites contre lesquels ils n’ont pas de parade. Après les pluies acides du siècle dernier, les scolytes déciment les épicéas des forêts du Grand Est. J’ai vu disparaître les ormes rongés par le champignon de la graphiose et le buis dévoré par la pyrale. Le frêne, arbre chéri du paysan, car sa croissance rapide fournit un beau bois d’œuvre et un feuillage qui sert de fourrage quand l’herbe vient à manquer, est désormais agressé par un autre champignon, la chalarose. L'agriculture intensive a détruit 70 % des haies bocagères et le massacre s’accélère encore. Tous les grands arbres qui ponctuent nos paysages s’affaiblissent d’année en année sous les coups de boutoirs des canicules et des sécheresses et se retrouvent sans défenses face à de nouveaux parasites. Ils stockent de moins en moins de CO2, ce qui ne nous arrange pas alors que la planète vole de record en record (olympique ?) en termes de hausse des températures, les plus récents (et pas les derniers) les 21 et 22 juillet.

Les services écosystémiques des forêts naturelles (et non des plantations) sont considérables et ce billet ne suffira pas à les détailler. Parmi eux, les effets sur la santé physique et mentale d’une balade au milieu des arbres2 comme le suggèrent des études finlandaise3 et japonaise4. Les arbres émettent des molécules qui agissent comme des antibiotiques légers. Leur seule vision, même en photo, suffit à apaiser les esprits. Oui, on peut abattre un arbre, avec respect, en préservant sa progéniture, son biotope, seulement pour ses besoins primaires, le gîte et le chauffage ainsi que quelques livres à lire au coin du feu. Au long de ma vie nomade, j’ai planté des arbres dont j’ose espérer qu’un enfant gourmand en chipera quelques fruits bien mûrs, en escaladera les branches, qu’ils dispenseront suffisamment d’ombre à un vieux à l’heure de la sieste, qu’ils survivront à la folie des hommes.

Agrandissement : Illustration 6

1. Le 4 mai 1961, cette tornade de haute intensité (EF3 : vents estimés entre 220 et 270 km/h) dévasta plusieurs quartiers d’Évreux, chef-lieu de l’Eure. Elle faisait partie de ce que les météorologues nomment un outbreak de tornades meurtrier (plusieurs phénomènes groupés) qui fit trois morts et plus d’une centaine de blessés.

2. Podcast : Le pouvoir calmant des forêts, https://theconversation.com/podcast-le-pouvoir-calmant-des-forets-119690.

3. Santé Publique (2019/HS1), p. 249 à 256, Effets bénéfiques de la forêt sur la santé et le bien-être. L’expérience de la recherche finlandaise.

4. https://www.mdpi.com/1660-4601/15/2/213. (en anglais)